新型冠状病毒肺炎疫情期间大学生的心理韧性与焦虑的关系

周玉莹

(北京师范大学 教育学部,北京 100875)

一、文献综述

2019年底,我国爆发了新型冠状病毒肺炎疫情(COVID-19,以下简称“新冠肺炎”)。新冠肺炎是一种新发传染病,世界卫生组织将其定义为“国际紧急公共卫生事件”[1]。该病毒引发的主要临床症状为发烧、咳嗽、头疼等,并会逐渐出现呼吸困难甚至死亡的后果[2]。随着新冠肺炎的确诊病例的数据不断攀升,全球风险级别不断升高,我国各地区纷纷启动重大突发公共卫生事件Ⅰ级响应,对各地区实施一系列防控措施。新冠肺炎疫情的发生具备了突发公共事件“造成公民心理阴影,危及心理平衡,造成心理恐慌”的一般特征[3]。疫情不但威胁着人们的身体健康,也使得人们的心理处于极大的紧张、焦虑之中[4]。而且疫情的持续和小范围的反弹可能会引起大众一系列不良的心理反应。

焦虑(Anxiety)是一种人类较为普遍的心理情感[5],通常由内外部刺激引发,并对个体的自尊心产生威胁的一种情绪体验,同时伴有不安、恐惧、忧虑、无助、害怕等心理状态。适度的焦虑可以提高工作、学习效率,但长期、过度的焦虑会对个体的心理产生各种障碍,严重的可能影响个体的生理和行为[6]。大学生群体容易接受新鲜事物,获取信息渠道多,社交媒体活跃度高,疫情期间会有更多的疫情压力易感性[7]。而且受疫情影响,多数大学生居家隔离学习,停止返校,应激周期拉长,可能会比其他群体遭受更大程度的焦虑问题[8]。尤其是大学毕业生群体,还要面临毕业论文(设计)、升学、工作等一系列问题,而疫情冲击下带来的返校离校、云毕业、云面试和就业现状等新形势和新问题[9],会给他们带来前所未有的挑战。

疫情背景下,处境不利可能会对一些大学生的身心产生不利影响,引发焦虑情绪。但也有研究发现,并非所有个体的发展都会因处于不利情境中产生负面影响,仍存在适应良好的个体[10]。心理韧性可能是其原因之一。心理韧性是指个体在面对挫折或逆境时,能够利用内外部资源使个体最终得以良好适应的能力和过程[11]。随着积极心理学的不断发展,心理韧性也逐渐受到人们的重视。Kumpfer的心理韧性模型认为,个体在面对逆境时,可以调用自身和环境中的保护性因子,帮助个体抵抗逆境下的危险因子,从而能够使个体在动态的过程中得以良好适应[12]。有研究显示,心理韧性与大学生的焦虑水平呈显著的负相关,心理韧性水平越高,其焦虑水平越低[13—14]。心理弹性能够使人们减少焦虑和抑郁,对生活挑战表现出更多的信心和希望。

综上,本研究以在校大学生为研究对象,了解疫情期间大学生的焦虑状况,探索心理韧性与焦虑之间的关系,以期为有效缓解大学生焦虑及相关干预研究的开展提供借鉴。

二、调查方法

(一)对象

采取方便抽样的方式,选取北京市、河北省、四川省等全国28个地区的高校大学生发放了在线问卷,问卷的填写和回收严格遵循了学术伦理,并在指导语中告知调查对象问卷的基本信息保密承诺等事项。本次调查问卷共发放519份,有效的样本数为446份,有效率为85.93%。其中,男生108人,女生338人。本科生和研究生的人数分别为342人和104人。应届毕业生的人数为224人,占群体比例的50.2%。

(二)工具

1.焦虑自评量表

采用陶明等人修订的Zing氏焦虑自评量表,该量表共有20个项目,采用Likert4级评分法,其中第5、9、13、17、19题为反向计分题,所有题目得分之和再乘以1.25取整即为焦虑标准得分,得分越高,个体的焦虑水平越高。该量表的内部一致性信度为0.931,各项目效度较好[15]。

2.康奈—戴维森复原力量表(CD-RISC)

采用Conner和Davidson编制,我国学者于肖楠等人修订的中文版本的CD-RISC复原力问卷。修订后的CD-RISC量表分为坚韧、力量和乐观,共25个项目,采用Likert 5级评分,分数越高,心理韧性水平越高[16]。该量表的内部一致性系数为0.9,且与人格特质、自尊和生活满意度之间相关,具有较好的效度指标。目前,该量表在我国得到较为广泛的使用,在使用对象上较为广泛,且具有一定的临床意义。

(三)统计学处理

运用SPSS 22.0进行统计分析,计量资料均符合正态分布,使用(Mean±SD)描述。

三、研究结果

(一)不同人口统计学特征的大学生心理韧性和焦虑比较

对疫情期间的在校大学生进行调查,结果发现:446名大学生的焦虑(SAS)得分为41.61±8.81,与我国国内的焦虑常模相比[17],差异显著(t=-10.50,P<0.001),即疫情期间,在校大学生的焦虑水平显著高于全国正常人的焦虑平均分。在被调查的大学生中,轻度焦虑者占13.68%,中度及以上的焦虑者占4.04%。独立样本t检验表明,大学生在焦虑分数上不存在性别差异,心理韧性总分及其三个维度上存在显著的性别差异(t心理韧性=4.174,P<0.001;t坚韧性=4.375,P<0.001;t力量性=3.654,P<0.001;t乐观性=2.509,P<0.05),男生的心理韧性分数显著高于女生的心理韧性分数。各年级之间,除心理韧性的乐观维度存在显著差异外(F乐观性=5.64,P<0.001;),其他变量之间均无显著差异。应届生与非应届生的焦虑分数上差异显著(t是否为应届毕业生=-2.148,P<0.05),应届毕业生的焦虑水平显著高于非应届生(见表1)。

表1 大学生心理韧性与焦虑的差异比较

(二)不同心理韧性水平大学生的焦虑水平

以心理韧性量表的总分作为衡量大学生心理韧性高低的标准,选取心理韧性总分前、后各27%的大学生为样本,每组120人,采取独立样本t检验比较不同心理韧性水平的大学生在焦虑上的差异。高心理韧性组(46.11±9.00)和低心理韧性组(37.25±6.92)在焦虑上均存在显著差异(t=8.556,P<0.001),高心理韧性组的大学生在焦虑得分上更低。因此,当面临压力情境或事件时,心理韧性高的大学生,会更少地产生焦虑情绪,或者其在焦虑情绪上的得分更低。

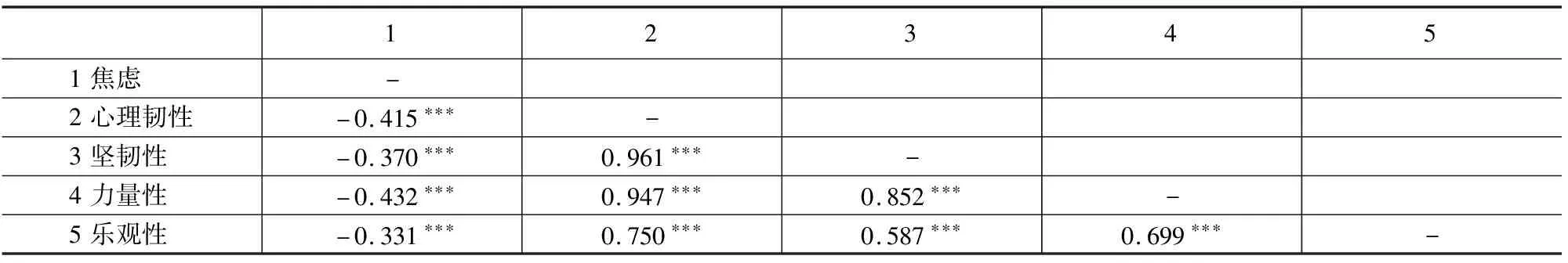

(三)心理韧性与焦虑之间的相关分析

对焦虑、心理韧性做Person相关分析,结果显示:心理韧性与焦虑呈显著负相关(r心理韧性=-0.415,P<0.001),其三个维度即坚韧性、力量性、乐观性与焦虑呈显著负相关(r坚韧性=-0.37,P<0.001;r力量性=-0.432,P<0.001;r乐观性=-0.331,P<0.001)。具体结果见表2。

表2 大学生心理韧性与焦虑的相关分析结果

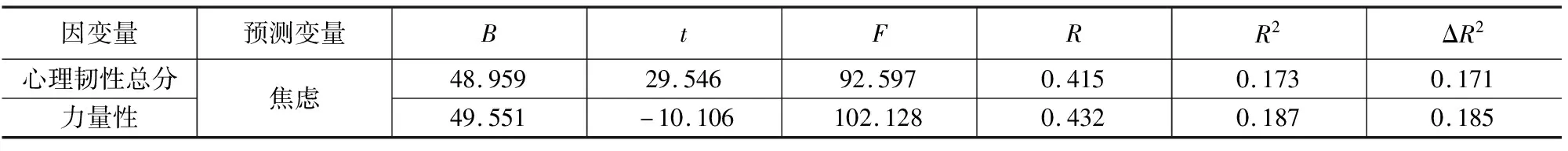

(四)心理韧性对焦虑的回归分析

为了进一步探讨心理韧性与焦虑的关系,以焦虑得分为因变量,心理韧性总分和其各维度分别为自变量,进行逐步回归分析。结果显示,心理韧性总分对焦虑具有负向预测作用(R2=0.415,F=92.597,P<0.001),在其各维度上,只有力量性这一维度具有较强的负向预测作用(R2=0.187,F=102.128,P<0.001)。

表3 大学生心理韧性各维度与焦虑的回归分析

四、讨论及建议

(一)心理韧性和焦虑的人口学分析

本次调查结果显示,疫情期间大学生焦虑标准分显著高于全国常模。这也与一些研究中的研究结果一致[4,18],即疫情期间大学生的焦虑情绪总体上高于其他群体。受新冠疫情突发的影响,许多大学生困在家中,返校时间无法确定,生活出行受到限制,给他们的生活带来很大的不便,而且网上疫情信息更新速度快[19],大学生对网络信息的获取能力强,但对信息的判断和认知能力尚不成熟,如何消化大量的网络信息,这也难免会引起一些焦虑的情绪反应。再者,大学生还会受到学业要求,适应线上教学活动与学习任务的压力,容易使他们产生焦虑等负面情绪[20]。心理韧性以及各维度上存在着显著的性别差异,男生的心理韧性分数及其各维度的分数上显著高于女性的心理韧性得分。这与以往的一些研究有差别[14,21],可能是在疫情突发的状况下,女生心思比较细腻,情绪更为敏感,容易受到外界事件的刺激,所以新冠疫情对于女生的冲击性更大,可能会导致在面对疫情等事件时的恢复能力更低;男生在经历挫折后能够较快地恢复,且受挫后失落情绪的持续时间也显著长于女生,心理恢复期更短[22]。此外,心理韧性的乐观维度上还存在着显著的年级差异,事后比较发现,大一和大四的学生在这一维度上差异显著。这与以往的一些研究一致[23],可能是因为新入学的大学生还未来得及适应学校生活,又受到疫情的冲击,更容易产生消极情绪,而毕业年级的大学生需要面临实习、工作、升学以及毕业论文等多方面的压力,导致对未来的期望、乐观等得分较低[24—25]。毕业生与非毕业生在焦虑得分上存在显著的差异,毕业生的焦虑水平显著高于非毕业生,这主要是因为毕业生面临更多的压力源,如学业、升学、择业等,而疫情的冲击下,线下的毕业答辩和工作面试带来影响,加之他们还要适应线上面试等新形式,以及对未来的不确定性,更容易使他们产生焦虑情绪[26]。

(二)心理韧性及其各维度与焦虑的关系分析

大学生的心理韧性对焦虑有显著负向预测作用,说明个体的心理韧性越高,其在疫情期间的焦虑水平越低。分析比较不同心理韧性水平的大学生在焦虑上的情况,结果显示不同心理韧性水平的大学生在焦虑上有显著差异,与低心理韧性组相比,高心理韧性组的大学生在焦虑分数上更低。积极心理学的观点认为,心理韧性作为个体积极资源的一部分,可以有效减轻压力所带来的负面影响。在注意偏向上,高心理弹性者在面对挫折时,能够迅速地调整自己的认知并快速恢复情绪,而低心理弹性者反之[27]。这与以往的研究一致,即心理韧性能促进大学生在压力情境下良好适应,提升个体的心理韧性可以有效降低其焦虑水平。在其各维度上,力量性对焦虑具有显著的负向预测作用,这与田雪等人的研究一致[28],力量性是指个体经历挫折不仅能够复原,还能获得发展和成长。因此,具有较强力量性的大学生,在面对疫情带来的挫折情境时,能够从积极的角度看问题,更快地对自身状况进行判断,并能较好地控制情绪。

(三)研究建议

综上,疫情期间大学生的焦虑水平较普通人的水平高,大学生的心理韧性与焦虑呈显著负相关,且可以直接负向预测大学生的焦虑水平。鉴于此,相应地提出一些建议,以期为今后干预的开展提供帮助。根据美国APA提出的“心理韧性之路”(The road to resilience),可从下述几条路径来提升心理韧性,以此来缓解大学生的焦虑。如:寻找他人的支持;改变看待危机的方式;学会决定什么是自己能决定的,什么是自己能改变的;朝向目标,发展现实的目标,聚焦于小的步骤;不要回避问题、不要避免采取行动;认识到自己的力量,发展自信;思考逆境事件广阔的背景;乐观地看待未来;通过参加放松、娱乐等活动关爱自己的需要等[11]。