从程序正义的视角看“孙杨抗检”事件

屈舒阳

(云南财经大学 法学院,昆明 650221)

1 “孙杨抗检”事件的来龙去脉①

2018年9月4日晚,受国际泳联(Federation Internationalede Natation,FINA)委托,国际兴奋剂检测与管理公司(International Doping Tests & Management,IDTM)指派3名样本采集人员对身处杭州的孙杨进行血液样本与尿液样本的提取和收集。IDTM的3名检测人员包括:兴奋剂检测官(Doping Control Officer,DCO)、兴奋剂检测助理(Doping Control Assistant,DCA)、采血助理(Blood Collection Assistant,BCA)。DCO出示了FINA的授权书,但授权书并未记载检测人员以及被检测人员的姓名,DCO还出示了IDTM的身份文件和个人身份文件。BCA仅出示了护士资格证,DCA仅出示了身份证。孙杨签署了反兴奋剂检查表并配合采样。孙杨提供的2份血样被存放在血样存储器中。此后不久,DCA对孙杨进行偷拍,使得孙杨对其身份产生了质疑,并提出重新查看三人的授权证明和资质证明。出于对IDTM采样人员身份及资质的担忧,孙杨及其母亲分别电话请示了国家游泳队队医巴震和领队程浩,巴震也电话咨询了浙江省反兴奋剂中心副主任韩照岐。三人均表示,缺乏授权文件的采样人员无权将样本带走。最终,孙杨拒绝了尿样采集,并指示保安用锤子打破了血样存储器,将已经采集的血样取回。在DCO在场的情况下,孙杨还撕毁了他先前签署的反兴奋剂检查表。最终,血样未能交付检测。此后,IDTM向委托方FINA汇报了当晚的情况,孙杨也进行了相应的解释。FINA认为,孙杨的行为违反了《国际泳联兴奋剂控制规则》(FINADopingControlRules,DC)第2.3条“逃避、拒绝或者未能提交样本收集”(Evading, Refusing or Failing to Submit to Sample Collection)与2.5条“干预或试图干预兴奋剂控制程序”(Tampering or Attempted Tampering with any part of Doping Control)之规定。2018年11月19日,国际泳联反兴奋剂委员会(FINA Doping Panel)就“孙杨抗检”事件在瑞士洛桑举行了听证会。2019年1月3日,国际泳联反兴奋剂委员会作出裁决:IDTM此次执行的兴奋剂检测无效,孙杨不存在兴奋剂违规行为;同时也对孙杨作出了警告,并称他的行为是极其愚蠢的。

世界反兴奋剂机构(World Anti-Doping Agency,WADA)对国际泳联反兴奋剂委员会的裁决结果存有异议。依据《世界反兴奋剂条例》(WorldAnti-DopingCode,WADC)第13.2.3条(f)款之规定,WADA享有独立上诉权。2019年3月12日,WADA向国际体育仲裁法庭(Court of Arbitration for Sports,CAS)提出上诉,请求撤销国际泳联反兴奋剂委员会的裁决,并要求对孙杨施以最少2年最多8年的禁赛处罚。CAS依据《体育仲裁规则》(CodeofSports-relatedArbitration)R47条的相关规定,受理了WADA的上诉请求。2019年11月15日,CAS上诉仲裁庭在瑞士蒙特勒对WADA诉孙杨与FINA一案(WADA V. SUN YANG & FINA)举行了公开听证。2020年2月28日,CAS公布了仲裁结果,仲裁庭认定孙杨违反了FINADC第2.5条之规定,存在干预样本采集的行为,而样本采集人员完全符合《国际检测和调查标准》(InternationalStandardforTestingandInvestigations,ISTI)的要求。具体说来,孙杨并没有构建一个“令人信服的理由”(Compelling Justification)来销毁样本存储器并放弃样本采集。鉴于孙杨曾在2014年服用违禁药物,故裁决孙杨禁赛8年。随后,孙杨聘请律师团队向瑞士联邦最高法院提出了上诉。2020年12月24日,瑞士联邦最高法院作出判决,认定CAS仲裁团主席Franco Frattini存在偏见,撤销CAS关于孙杨的仲裁裁决,并将案件发回CAS重新审理。

“孙杨抗检”事件引发了社会的广泛关注和热烈讨论。在既定事实基础上,检测样本采集和CAS公开听证中所展现的程序性问题值得反思。为此,本文从程序正义的角度出发对“孙杨抗检”事件中相关程序性问题进行分析和解读,以期从“看得见的正义”中拨开迷雾,分辨是非,为我国体育事业的发展总结经验教训。

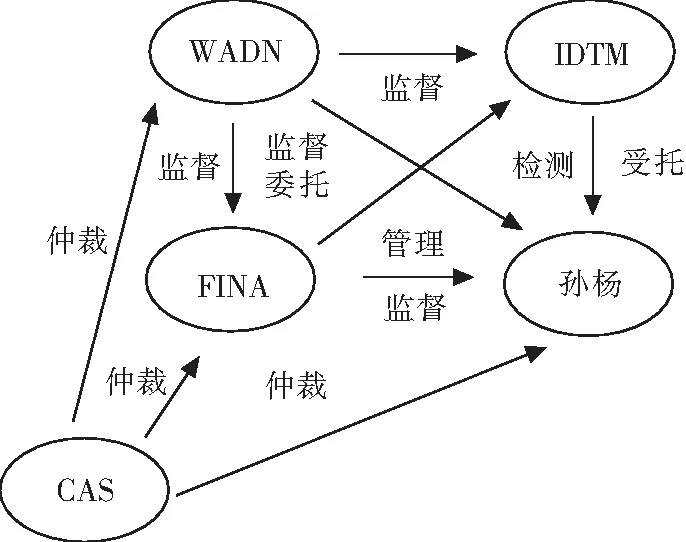

2 涉事主体的关联关系与权责划分

“孙杨抗检”事件涉及多个主体,不同主体的地位、权限和职责不同。有必要对相关主体进行梳理,以明确其与本事件的关联关系及其在本事件中的具体作用。

2.1 国际泳联(FINA)

FINA是国际奥林匹克委员会(International Olympic Committee,IOC)认可的国际水上运动赛事管理组织。中国游泳协会是国际泳联的会员,孙杨自然应服从FINA的监管并配合各项兴奋剂检测。2018年9月4日对孙杨的兴奋剂检测正是由FINA组织的一次例行赛外检测。FINA的反兴奋剂委员会(FINA Doping Panel)是FINA的专门委员会之一,是根据《国际泳联反兴奋剂控制规则》举行听证会并对涉事运动员进行裁决的机构[1]。“孙杨抗检”事件发生后,主要由该机构负责调查、听证及裁决。

2.2 国际兴奋剂检测与管理公司(IDTM)

IDTM是一家专业的兴奋剂检测和管理公司,承接全世界范围内的兴奋剂检测服务。IDTM独立于所有体育组织和机构,仅负责样本的采集和检测,并不具有监管运动员的权力。IDTM主要提供赛外检测和赛内检测两种服务,其检测完全依照WADA制定的兴奋剂检测规则进行。受FINA委托,IDTM指派了3名样本采集人员对孙杨进行血样和尿样的采集,样本采集人员的授权和资质问题导致了“孙杨抗检”事件的发生。

2.3 世界反兴奋剂机构(WADA)

WADA是一个独立的国际机构,主要从事反兴奋剂的研究、教育和预防等工作,负责《世界反兴奋剂条例》的制定、监督和执行[2]。目前,包括中国在内的193个国家和地区都签署了《哥本哈根宣言》(CopenhagenDeclaration),肯定WADA所扮演的国际角色并遵守WADC的规范要求[3]。国际泳联等国际单项体育联合会都签署并承认WADC的约束[4]。无论从国家层面还是从体育项目层面,孙杨都应当遵守WADC的相关规定,并受到WADA的监督。依据WADC第13.2.3条(f)款之规定,WADA享有独立的上诉权,可以针对“孙杨抗检”事件向CAS提出上诉。

2.4 国际体育仲裁法庭(CAS)

CAS是专门为解决体育纠纷而设立的国际性仲裁机构,任何与体育相关的纠纷均可以提交仲裁,任何组织和个人也都可以向CAS提交仲裁申请。CAS并不依附于任何组织机构或个人。CAS由普通仲裁庭(Ordinary Arbitration Division)和上诉仲裁庭(Appeals Arbitration Division)组成。因体育组织内部机构决定所引起的争议,由上诉仲裁庭审理[5]。因不满FINA反兴奋剂委员会对孙杨的裁决结果,WADA向CAS提起上诉,该案件由CAS上诉仲裁庭负责审理。

图1 “孙杨抗检”事件的相关各方

3 “孙杨抗检”事件的相关程序性问题

现代社会中,正义存在两种基本表现形式:实体正义与程序正义。实体正义即追寻之结果符合正义要求。然而,实体正义体现在一个个具体案件中,没有统一标准,其还受限于事实、情节、法律适用等多方面因素而难以完全实现。在追寻实体正义的过程中,相关程序性设计具有明确、具体、可操作的判断标准[6]。具体的程序性操作与合理的程序性规则之间符合性的判断属于“看得见的正义”,即程序正义。“孙杨抗检”事件的仲裁结果并没有唯一的“正确答案”,但事件背后所涉程序性问题却具有明确的参考标准,值得进一步推敲和思考。

3.1 兴奋剂检测样本的采集问题

由WADA在《世界反兴奋剂条例》基础上确立的《国际检测和调查标准》为强制性国际标准。因此,受FINA委托的IDTM样本采集人员应当严格遵守ISTI的程序性规则。在CAS公开听证过程中,案件各方基于自身利益考虑,出现了相关证据彼此矛盾的情形。只有下列事实得到了各方认可且有充分的证据证明:①DCO出示的授权书并未记载被检测人员孙杨的姓名以及DCO、DCA和BCA的姓名;②DCO出示了IDTM的身份文件和个人身份证件;③BCA仅出示了护士资格证;④DCA仅出示了身份证。正是DCO、BCA和DCA的授权及资质问题成为了“孙杨抗检”事件的导火索。

3.1.1 样本采集人员的授权要求

ISTI第5.3.2条规定,“在通知运动员兴奋剂检测前,样本采集机构应当指定并授权相应的样本采集人员实施或者协助样本采集工作。”简言之,“授权”对象为具体化的“指定”采样人员。ISTI第5.3.3条规定,“样本采集人员应具有样本采集机构提供的官方文件,以证明其有权从运动员身上采集检测样本,DCO还需要提供包含有姓名和照片的身份证明。”“官方文件”的本质为授权委托合同。授权委托合同是一种典型的劳务合同,为保证委托事项的顺利开展,授权委托合同应当载明委托方与受托方以及委托事项。孙杨原本与IDTM及其相关采样人员不存在直接法律关系,但孙杨受FINA的管理和监督,FINA授权委托IDTM对孙杨进行样本采集,此时,孙杨与IDTM采样人员之间的关联关系得以建立。因此,采样人员应当携带授权文件,且授权文件应当明确记载样本采集人员和被采集人员的基本信息,以此来展现相互间的关联关系与权责范围。

在CAS的听证过程中,WADA的代理律师不断强调,依据ISTI对相关概念的解释,“样本采集人员”为相关人员的统称,包含了所有合格且经授权的样本采集执行者与协助者。换言之,ISTI并不要求所有的样本采集人员都得到FINA的授权,IDTM只需取得FINA发出的一份授权文件即可,而且授权文件可以是格式文件。在对孙杨采集样本之前,DCO提供了FINA的授权证明和自己的IDTM工作证以及个人身份证,已经满足了样本采集的所有形式要求,BCA和DCA有权采集样本。然而,ISTI第5.3.3条规定,“样本采集人员应当提供样本采集机构提供的正式文件以证明他们的权限。”ISTI对“样本采集人员”采用了复数形式“their”,表明每一位样本采集人员都需要提供授权文书。与“their”相对应的“documentation”(不可数名词)也采用了复数形式,而没有使用“a document”(可数名词)的单数形式。ISTI第5.4.2条规定,“DCO与陪护员都应当出具相应文件以表明他们的身份。”该条文同样采用了“documentation”和“themselves”复数形式的表述。此外,WADA颁布的《血样采集指南》(BloodSampleCollectionGuidelines)第2.5条规定,“样本采集人员中的每一个人都必须经受过训练且被授权实施其各自分配的职能。”简言之,每一个样本检测人员都应当出具授权机构的授权文件以表明各自的职能。虽然《血样采集指南》不具有ISTI的强制性,但能够从侧面反映出授权明确化和具体化的必要性,具有非常重要的指导意义。总而言之,无论按照文理解释还是论理解释,所有的样本采集人员都需要得到明确的授权。基于此,“孙杨抗检”事件中的DCO、BCA和DCA都应当出具明确的授权证明,否则其与孙杨之间的法律关系无法建立,孙杨没有法律上的义务配合样本采集工作。

3.1.2 样本采集人员的资质要求

样本采集人员通常包括:兴奋剂检测官(DCO)、兴奋剂血检官(BCO)以及陪护员(Chaperone)。ISTI“解释说明”部分对BCO、DCO以及陪护员进行了界定。BCO应当具备执业资质和样本采集机构的授权才能够对运动员进行血液样本采集工作。DCO应当经受过培训并且得到了样本采集机构的授权才能够负责执行兴奋剂的检测和调查。陪护员应当经受过培训并且得到样本采集机构的授权才能够进行相应的兴奋剂检测辅助和陪护工作。样本采集是一项专业性活动,稍有不慎将影响到运动员的身体健康和检测结果。为保证样本采集的规范性,ISTI附录H要求样本采集人员应当完成相关培训,并且熟悉兴奋剂检测和调查的国际标准。BCO还应当具备静脉采血的资格要求和实践技能。总而言之,样本采集人员应当在采集样本前提供“可识别的认证证明”,以确保其有能力完成样本采集工作。

在“孙杨抗检”事件中,DCA实际承担了陪护员的角色,其应当在样本采集前受过相关培训,并且能够提供通过培训的认证证明。事实上,DCA只提供了个人身份证件。而BCA在仅提供了护士资格证的情况下,独自承担了本应由BCO负责的工作。依据我国《护士执业资格考试办法》第2条与《护士条例》第7条之规定,护士的执业注册必须取得护士执业证书与护士资格证书。因此,该事件中仅持有护士资格证的BCA不能进行采血工作。虽然,在事后的调查过程中,BCA提交了其在上海的护士执业证。然而,依据《护士条例》第28条之规定,护士的执业注册地是唯一的,护士本人不得异地执业。所以,该BCA不具有在杭州采血的资质。

3.1.3 程序瑕疵还是程序违规

在CAS听证过程中,WADA的代理律师强调,样本采集人员未能提供完整授权与资质证明只是程序瑕疵,孙杨的“抗检”行为属于严重的程序违规。以程序违规之手段对抗程序瑕疵将极大地影响到反兴奋剂检测所代表的公共利益。

程序瑕疵与程序违规固然不同,程序瑕疵是对程序的轻微违反,通常表现为技术性违反,并不会对运动员的重大人身权益或是兴奋剂检测结果产生影响。程序违规是对程序的严重违反,通常表现为实质性违反,可能会对运动员的重大人身权益或兴奋剂检测结果产生影响。

依据WADC第10章的相关规定,如果在兴奋剂检测中出现违反反兴奋剂规则的行为与结果,运动员可能会受到取消比赛成绩、禁赛,甚至终身禁赛的处罚。进而影响运动员的职业生涯、形象声誉及工资收入、代言收入等经济利益。因此,运动员往往非常重视兴奋剂检测。而且,竞技体育具有极高的专业性,对运动员的检测样本采集,尤其是血样采集需要采集人员有丰富的经验和相应的资质,否则会在一定程度上对运动员的身体健康产生影响。此外,运动员的血样和尿样属于生物信息,如果被其他组织或个人利用,将产生不可估量的风险。由此可见,样本采集人员的授权证明和资质证明非常重要,样本采集人员未能提供完整授权与资质证明并非程序瑕疵,而属于程序违规。在当时的情况下,无论出于何种考虑,要求孙杨配合样本采集都不具有期待可能性,更不能对孙杨进行规则层面的非难。

3.2 证明责任与证明标准问题

CAS的仲裁裁决明确指出:孙杨存在干预兴奋剂检测的行为,违反了FINADC第2.5条规定,样本采集人员“经过长时间的交流和对拒绝检测的警告”,孙杨依然毁坏了样本存储器。由此可见,CAS通过公开听证认定了两个关键事实:①兴奋剂检测样本存储器是由孙杨毁坏的;②样本采集人员曾明确告知孙杨拒绝样本采集的后果。事实认定的基础是证据,证据的采纳涉及到两个至关重要的问题:证明责任与证明标准。

中立第三方对纠纷的解决和案件的裁判建立在事实的认定和规则的适用上。只有明确了基本事实,才可能适用与之相符的具体规则。基本事实的构建以各方当事人提供的证据为基础,然而,证据应当由承担证明责任的当事方提供。依据WADC第3.1条之规定,WADA应当承担证明运动员违反反兴奋剂规则的举证责任。提供证据只是证明的第一步,当事人所提供的证据还需要达到相应的证明标准才能够认定其所主张的事实成立。WADC第3.1条明确规定,承担证明责任的WADA所提供的证据应达到令听证委员会“完全满意”(Comfortable Satisfaction)的证明标准。“完全满意”的证明标准介于“简单的概率平衡”(A Mere Balance of Probability)与“排除合理怀疑”(Beyond a Reasonable Doubt)之间。而运动员为证明其主张所提供的证据只需要达到“概率平衡”(A Balance of Probability)的证明标准即可。在CAS 2014/A/3561 & 3614号仲裁裁决中,CAS也明确了WADA所主张的事实需要达到“完全满意”的证明标准。

孙杨拒绝交付尿样是不争的事实,理论上其行为违反了FINADC第2.3条之规定,但CAS的仲裁裁决认为,由于DCA的不当行为,DCO已经取消了DCA的样本采集资格。DCA是样本采集现场唯一的男性,除DCA以外的其他人无法监督孙杨的尿样采集,而且,孙杨也提出等待另外一名DCA的到来,以便提供尿样。因此,不能得出孙杨拒绝提供尿样的结论。而且,孙杨一开始就接受了BCA的血样采集,只是样本采集人员未能将血样带走。因此,孙杨的行为并不违反FINADC第2.3条之规定。争议焦点集中在孙杨血样的交付问题上,依据FINADC第2.5条之规定,WADA应当证明孙杨存在但不限于下列行为:“故意干预或试图干预DCO的行为;向反兴奋剂组织提供虚假信息的行为;恐吓或试图恐吓见证人的行为等。”根据当事人提供的视频录像以及相关证人证言,CAS认为WADA所提供的证据已经满足“完全满意”的标准,以下事实可以被认定:①为防止血样被DCO带走,装有血样的存储器被孙杨指使的保安人员损坏;②兴奋剂检测表被孙杨撕毁。孙杨的行为违反了FINADC第2.5条之规定。然而,ISTI附录A第3.2条规定,“DCO应当告知运动员拒绝提供检测样本的后果。”理由在于,ISTI与WADC的相关规定十分繁杂,运动员不可能完全了解与兴奋剂检测相关的全部内容,而兴奋剂检测的程序与反兴奋剂规则又同运动员息息相关。样本采集人员的责任告知义务既是程序正义的必然要求,也是对运动员基本权利的尊重。此外,如果样本采集人员未能明确告知运动员拒绝样本采集的后果,运动员存在“没有违规认识可能性”的抗辩空间。简言之,如果运动员不能认识到自己的行为违反了反兴奋剂规则,甚至没有认识到自己的行为存在违反反兴奋剂规则的可能,就不能予以处罚,这是“公益”与“私权”之间的平衡[7]。针对“孙杨抗检”事件中DCO是否履行了告知义务的问题,CAS上诉仲裁庭与FINA反兴奋剂委员会得出了相同的认定,即“DCO已经反复警告孙杨不遵守血样采集的后果”。但是,两机构对于该事实的理解存在不同。FINA反兴奋剂委员会认为,DCO的警告在双方的争执中被忽略,被忽略的责任在于DCO,其应当确保孙杨能够理解拒绝样本采集的后果。CAS上诉仲裁庭认为,DCO警告被忽略的责任在于孙杨,因为运动员应当尊重DCO的权威,重视DCO发出的警告。本案中,DCO已经合理履行了责任告知义务,孙杨有能力也有义务对告知的责任进行判断和解读。在明知相应责任的情况下依然实施违反FINADC第2.5条的行为,应当依据FINADC第10.3.1和10.7.1(c)的相关规定予以处罚。

3.3 品格证据的适用问题

通常而言,发生纠纷的任何一方不能用另一方曾经实施过的行为来归纳其品格或性格特征,再以此推论该主体在当下的纠纷中实施了与其品格或性格特征相似的行为。简言之,品格证据不能作为认定案件事实的依据,而应当予以排除。首先,排除品格证据可以保护当事人免于因自己的人格而受到非难。经验研究表明,品格证据的出现会影响中立的裁判者,裁判者会对呈现在其面前的品格证据给予高于其本身证明价值的评价,致使品格的认定取代了事实的认定[8]。其次,品格证据的出现将迫使当事人就其之前所实施的所有行为进行答辩。在加重当事人负担的同时,也使裁判偏离正常轨道。再次,品格证据的出现将导致伦理和道德代替事实和规则的适用,裁判过程将演变成伦理道德较量的竞技场。当然,品格证据的适用也不能一概而论。行为定性与行为处罚属于完全不同的两个阶段,品格证据可能会对裁判中的行为定性产生不当影响,但在处罚的考量中,品格证据的采用可以加重或减轻对行为人的处罚,从而起到较好的特殊预防效果。

在CAS公开听证的过程中,WADA的代理律师多次直接或间接指出,孙杨曾在2014年服用禁药被禁赛3个月,这属于典型的品格证据,其展示可能会对仲裁庭组成人员产生潜移默化的影响。理论上,品格证据不应出现在对孙杨行为定性的认定过程中,然而,体育仲裁程序不同于刑事审判程序,无法做到行为定性(定罪)与行为处罚(量刑)的完全分离。因此,囿于体育仲裁程序的特殊性,听证过程中品格证据的出现无法完全避免。

3.4 证人出庭作证的问题

理论上,任何庭审和听证程序都需要证人出庭作证。证人出庭作证才能保证各方当事人具有直接询问和交叉询问的机会,从而进一步揭露事件真相。而且,只有证人出庭作证才能够进行有效的“攻守对抗”,实现质证的功能,强化定案的根据。证人出庭作证还能够提高听证程序的透明度和可信度,避免做假证、做伪证的情况出现,从而确保程序正义的实现。

虽然孙杨在听证程序结束后的采访中质疑样本采集人员未能出庭作证,然而,在CAS的仲裁裁决书中明确了证人作证的相关问题。在听证程序开始前,DCO、BCA与DCA均以不同的方式进行了作证。2019年9月5日,在各方当事人的同意下,仲裁庭主席于斯德哥尔摩主持了DCO的作证程序,各方律师也对DCO进行了交叉询问。2019年11月14日,BCA通过视频会议的方式进行了作证,各方律师以及仲裁庭均参与了此次视频会议,并进行了交叉询问。DCA则分别于2019年10月16日和2019年11月10日向仲裁庭提交了两份书面证词。在仲裁听证开始前,CAS还在不断寻求双方的协助,希望DCA能够出庭作证,但未获得成功。在听证会的前夕,DCA又表明可以出庭作证,CAS认为这种提议是不适当的,为保证仲裁程序的顺利进行,CAS拒绝了DCA的出庭申请。由于DCA并未出庭接受交叉询问,CAS在认定事实的过程中并未采用其书面证词。可见,“孙杨抗检”事件中的2个关键证人均已通过双方认可的方式进行了作证。

综上,“孙杨抗检”事件涉及到两个关键性程序:①兴奋剂检测样本采集程序;②CAS仲裁听证程序。后者是为了检验前者的合法性与合理性。正当程序是西方国家法律体系中的最高原则。在西方话语体系下的体育仲裁,正当程序的价值位阶远高于公共利益。然而,在CAS听证过程中,孙杨方并没有就样本采集所涉正当程序问题展开充分论述,反而是WADA方在整个听证程序中始终挥舞着“维护公平竞赛环境”与“公共利益”的大旗,将听证程序的节奏牢牢掌控在自己手中。而且,与东方法律思维不同,西方法律思维相对注重生平阅历和职业经验,由此塑造裁判者的前见(Preconception),进而直接影响到裁判者对案件的回应[9]。根据CAS以往的裁判逻辑(CAS2012/A/2791、CAS2013/A/3077、CAS2013/A/3342、CAS2016/A/4631、CAS2013/A/3341),拒绝兴奋剂检测样本采集的情形被严格限制,只有存在身体、卫生及伦理道德等方面“令人信服的理由”才可以拒绝样本采集。因此,CAS的仲裁裁决认为,孙杨不能仅仅因为DCA的不恰当行为(拍照)就放弃整个样本采集任务。孙杨的正确做法应当是,让样本采集人员记录下他的反对意见,并允许DCO带着已经采集好的血样离开。如果运动员决定通过自己的方法来解决问题,运动员就必须承担由此带来的风险。根据《瑞士联邦国际私法法典》第190条与191条的相关规定,若仲裁裁决存在缺乏管辖权、违背正当程序、违背公共政策、违背平等原则等事由,当事人可以向瑞士联邦最高法院上诉,申请撤销仲裁裁决[10]。由于“孙杨抗检”事件的仲裁团主席Franco Frattini曾在社交网络上发表过关于“中国人吃狗肉及玉林狗肉节”等涉华歧视性言论,反映出Franco Frattini可能对中国运动员孙杨存在偏见,影响了CAS的中立性与公正性,因而瑞士联邦最高法院撤销了原裁判并将该案发回重审。

4 “孙杨抗检”事件的经验教训

体育强国的建设不仅需要高超的竞技水平和优异的比赛成绩,还需要体育发展理念的进步和相关配套措施的完善。“孙杨抗检”事件背后,直接反映出我国体育事业发展所存在的诸多问题。

4.1 辅助人员的缺乏

在CAS对“孙杨抗检”事件的听证过程中,孙杨方所聘请的翻译人员频频出错,致使仲裁员、律师、当事人相互间出现了沟通障碍,不仅影响到听证程序的流畅性,还直接导致各方无法准确把握相互间的论证思路与争议焦点。正是因为现场翻译的不专业表现,致使CAS不得不事后重新翻译听证记录并推迟了仲裁裁决。然而,案件各方已经失去了当庭直接询问和交叉询问的机会,难以进一步揭露事件的真相,并表达本方的观点。竞技体育具有高度专业化的特征,不同竞技体育项目的技术要求、竞赛规则、判罚尺度等存在巨大差异。无论是国际体育组织的日常管理,还是国际体育仲裁的争议解决,通常都采用英文进行。仅2020年新版ISTI文本就长达103页,其中涉及很多程序性规则及专业性表述。因此,孙杨不仅需要专业的翻译人员,还需要专业的法律服务团队。团队成员需要具备英文沟通和翻译能力,掌握ISTI、WADC、FIANDC等具体规则,了解CAS仲裁程序和相关既往判例,拥有丰富的国际体育仲裁经验等等。如此才有可能在CAS的听证程序中完成证据搜集、证人选定、举证质证、听证辩论等工作。孙杨虽然也聘请了专业律师,但其在代理思路、仲裁经验、掌控能力、庭审技巧等方面与WADA所聘请的律师相距甚远。甚至在开庭前,孙杨的律师并未对证人展开模拟提问与庭前辅导,致使证人在作证过程中出现了证词矛盾的情况,证人的证明力被极大削弱。而孙杨的上诉律师在仲裁裁决后所发布的“律师声明”更是摒弃了理智,置事实和规则于不顾,将运动员的个人行为上升到国家和民族层面,通过感情的渲染和愤怒的表达来裹挟民意。由此可见,我国体育行业法律服务人员在数量和能力上都严重不足,难以适应体育专业化、商业化、国际化的发展趋势。我国应当加大对体育法的研究投入与政策引导,鼓励法律人才进军体育行业并开展相关法律业务。在当前形势下,可以由相关行政部门牵头,将我国体育行业的涉外法律事务外包给境外有相关资质和经验的法律服务团队,允许其在我国境内合法开展业务。

4.2 法治精神的缺乏

法治精神并不是单纯强调对法律规则的理解和适用,而是一种以规则为基准的逻辑化思考方式,它提倡人们在思想上尊重规则、遵守规则并合理运用规则。作为中国游泳队队长、身经百战的世界级游泳健将、经历过180余次兴奋剂检测的专业运动员,孙杨理应清楚样本采集的具体操作流程和干预样本采集的实际后果。当孙杨对兴奋剂采集人员的资质和授权产生质疑时,其并没有在第一时间寻求体育法律师的帮助或与DCO进行积极的沟通和解决,而是联系了并不了解ISTI与WADC规则的队医与游泳队领导。事实证明,训练团队所给出的应对建议并未得到WADA和CAS的认可。在CAS听证程序中,出庭作证的证人有义务接受双方律师的直接询问和交叉询问。孙杨母亲在面对WADA律师提问时,却出现了“答非所问”“自说自话”的情形,如此的表述方式很可能会被仲裁庭认定为一种“狡猾”的辩解,从而产生不利影响。体育仲裁存在既定的规则和程序,依据《体育仲裁规则》R44.2条之规定,当事人可以聘请一名翻译人员进行协助。在CAS听证过程中,孙杨在已经有一名翻译人员的情况下,又毫无征兆地要求从听众席找来另一位“临时翻译人员”,仲裁庭主席对此明确拒绝,并指出:“仲裁程序是有既定规则的,翻译人员必须经过提前报备,而不能唐突地进入仲裁程序。”CAS在裁决书中也指出,仲裁庭和既定程序并没有得到孙杨的尊重,再出色的运动员也不能凌驾于法律或法律程序之上。孙杨对仲裁程序的无知和无视引发了仲裁庭的不满,并在仲裁裁决书中采用了极具主观性的表达。由此可见,缺乏规则意识的行为方式在国际舞台是行不通的。未来要进一步加强运动员规则意识的养成。只有理解规则、尊重规则,才能合理运用规则保护自己的合法权益。对于运动员违法违规行为也要依法依规进行严厉惩处,形成强大的威慑效应,保障我国体育事业的良性运转。

4.3 反兴奋剂意识的缺乏

近年来,我国兴奋剂违规事件频现,游泳名将宁泽涛和欧阳鲲鹏、柔道名将佟文、自行车名将李富玉、链球名将张文秀等都在兴奋剂检测中出现问题。导致这一现象的主要原因在于,我国体育行业反兴奋剂意识严重不足。首先,运动员自身重视程度不够,未能在日常生活和训练中做到有效的自我约束和自我管控。例如,食用不符合要求的食品、疏忽大意服用了违禁药物。其次,部分运动员和教练员为了取得更好的比赛成绩而选择主动食用或注射兴奋剂,用运动员的职业生涯和生命健康冒险。如震惊体坛的“马家军兴奋剂”事件。最后,管理体制存在缺陷。我国作为竞技体育大国,理应在处理反兴奋剂问题上更加严格和规范。然而,在实际操作中,我国反兴奋剂管理机构却未能认真履行职责,直接影响到运动员的兴奋剂检测。例如,孙杨在2014年的误服禁药事件就是由中国反兴奋剂中心的工作失误所导致的。基于此,应当从以下4个方面着手,防止兴奋剂违规情况的发生:①加强对运动员、教练员、队医等相关人员的反兴奋剂规则培训和释疑;②根据最高人民法院刚刚颁布的《关于审理走私、非法经营、非法使用兴奋剂刑事案件适用法律若干问题的解释》,对与兴奋剂相关的犯罪行为进行严厉打击,从根源上避免兴奋剂的出现;③对反兴奋剂违规行为采取零容忍的态度,依法依规对相关的运动员、教练员等进行惩罚;④完善我国兴奋剂检测、监管、惩罚与仲裁制度,形成一套完整的反兴奋剂监管体系。

5 余论:谁来监督监督者

WADA承担着监督大部分国家和地区运动员的责任,近年来,面对不断出现的兴奋剂滥用事件,其工作作风也愈发强硬。孙杨对ISTI的质疑和挑战是WADA所不能接受的。由于WADA是以公共利益为目的的非营利性法人组织,其并不具有公权力,故无法对运动员采取强制措施。若WADA在CAS的仲裁裁决中败诉,可能会引发“申诉潮”,形成错误的宣示效应,未来的兴奋剂检测活动可能无法正常开展。WADA希望通过此次仲裁起到“杀一儆百”的效果,树立自己的绝对权威。值得思考的是,WADA在世界反兴奋剂运动中,担任制定规则、解释规则、适用规则、执行规则的多种角色。既当“运动员”,又当“裁判员”的WADA,难免会通过反兴奋剂行业的垄断地位与独家话语权来压制运动员,此时,运动员的合法权利又将如何维护?WADA的权力应当如何限制?在ISTI存在程序性漏洞时,又有谁能够对WADA进行监督?反兴奋剂斗争任重道远,独断专行的反兴奋剂监管模式需要改变,否则必将落入“谁来监督监督者”的窠臼。

注释:

①“孙杨抗检”事件的主要事实析出于“CAS 2019/A/6148 World Anti-Doping Agency v. Sun Yang & Fédération Internationale de Natation”仲裁裁决书,以及双方在仲裁庭中没有争议的陈述。