基于SWAT模型的汉江上游流域径流情景预测研究

马新萍,武涛,余玉洋

(1.咸阳师范学院资源环境与历史文化学院,咸阳 712000; 2.陕西师范大学地理科学与旅游学院,西安 710126; 3.西北工业大学自动化学院,西安 710129)

0 引言

目前,已经有大量研究结果表明影响流域径流变化的主要因素为气候变化和人类活动[1],气温变暖是当前最为主要的气候变化特征,土地利用变化是影响地表自然环境变化的主要驱动因素,也是反映人类活动最直观的方法之一,气候变化与人类活动综合影响径流变化,这三者之间的关系需要用一种机理模型来模拟,通过建立机理模型来解决经济与生态发展的平衡问题,同时,定量分解两种因素的影响也是该研究方向的核心问题[2]。对于汉江上游流域,有研究已经得出人类活动的影响稍大,且其对径流变化的影响呈现增长趋势。气温变暖对植被生长产生直接影响,林地的生态需水量对于最高气温变化的敏感性显著,汉江上游流域林地植被多年平均生长季生态需水量整体上呈现非显著性增加趋势[3]。土地利用的不同直接表现为水文环境的差异,影响包括对水质和水量两个部分,土地利用与土地覆被(Land use and land coverage,LUCC)的变化对产流产沙有显著影响[4]。

水土评估工具(soil and water assessment tool,SWAT)模型是一种能够模拟径流、土地利用变化和气候变化之间关系的机理模型,并且应用广泛,发展时间较长,目前模拟效果较好。Ayivi 等通过SWAT模型分析了北卡罗莱纳流域未来土地利用变化对径流和产水量的影响,结果表明SWAT模型可用于预测北卡罗莱纳其他流域的水平衡和水产量,以维持水资源的可持续管理[5]。Moshtaghi 等应用SWAT模型模拟了径流、硝态氮和有机氮未来的变化趋势[6]。Shiferaw 基于Relta 4.5,8.5和Delta的统计降尺度方法分析气候变化情景,评估了气候变化情景下埃塞俄比亚北部高原伊拉拉流域地表径流变化[7]。Dhami基于SWAT校准了喀拉拉邦马尼马拉河流域,讨论了影响地表径流的参数设置问题[8]。Yan X M等[9]采用SWAT进行参数不确定分析,敏感性分析结果表明,曲线数值、土壤蒸发补偿因子、通用土壤流失方程支持因子和土壤层初始有机氮浓度对SWAT输出有显著影响。另外还有许多学者在研究SWAT模型在干旱区流域的应用以及改进开发,Achamyeleh等[10]利用物理相似性区域化方法,在干旱区流域配置、校准和验证SWAT模型,以期尽量减少研究流域SWAT模型应用的不确定性[11]。McDonald[12]介绍了通过创建一组可复制、定制和运行的模块化Web应用程序来克服先前开发的SWAT可视化软件程序的一些局限性的设计、方法和开发工作。虽然SWAT模型在径流模拟预测方面具有较好的应用效果,但有的研究方案仍然存在问题,在未来径流预测的研究中,对于气候和LUCC的输入大多基于通用的情景模式,并未充分结合研究区内实际的气候变化以及土地利用变化情况,通用的气候情景往往存在精度问题,即使采用降尺度模型来提高精度,但仍然影响模拟结果; LUCC情景设置往往较为极端,并未结合国家政策以及研究区内的具体情况来进行分析,虽然最终结果符合大趋势方向,但是并不能给出精确的变化范围,对于政策的精准把握造成阻碍。

汉江上游流域(以丹江口水库为界)是国家南水北调中线工程的核心水源地,亦是鄂北水资源配置工程的取水地,同时兼顾发电、下游灌溉、航运、生活用水等诸多功能。因此,在当前气候变化和土地利用变化趋势下,汉江上游流域径流未来变化的精确预测以及不同管理措施下径流的变化研究对于该区域生态经济的协调发展具有重要意义。本文收集了汉江上游流域的土壤、气象、土地利用等数据,建立了该流域SWAT水文模型,采用BCC/RCG-WG天气发生器预测未来气候数据,利用CA-Markov模型预测未来土地利用变化,结合研究区林地现状,参考全国林地保护利用规划目标,设置了符合实际情况的两种土地利用情景,分析了不同情景下的径流变化趋势,给出合理的水资源保护策略,为未来流域水资源管理与保护措施方案的设计提供参考依据。

1 研究区概况与数据源

1.1 研究区概况

汉江发源于陕西省汉中市宁强县大安镇汉王山,地处30°10′~34°20′N,106°15′~114°20′E之间,自西向东流经陕西省和湖北省,于湖北省汉口市龙王庙汇入长江,干流全长1 577 km,是长江最长的一条支流,流域面积15.9×104km2,为长江各水系流域之首。 汉江上游地区位于秦巴山区中心部位,也占据了南水北调中线工程水源地的大部分中心区域(图1)。其北侧、西南、东南分别为秦岭、大巴山和江汉平原,地势西北高,东南低,呈东南向开口的喇叭状。该区属于降水量充沛的北亚热带季风气候,降雨在年内分配极不均匀,夏秋两季最高可占全年的80%。区内土壤类型复杂多样,有黄褐土、黄壤、棕壤和黄棕壤等,自然植被种类丰富。

图1 研究区概况Fig.1 Overview of the research area

1.2 数据源

研究中采用的数据主要有: 汉江上游流域区域的数字高程模型(digital elevation model,DEM),土壤类型及土壤属性数据,汉江上游流域2005年、2010年、2015年的LUCC数据,研究区内部及附近13个气象站点的日气温、降水和风速数据,安康站1970—2015年的月径流数据,研究区域交通网、居民点、水系数据等。其中,DEM空间分辨率为30 m×30 m,来源于国际科学数据服务平台; 土壤数据来源于世界土壤数据库(Harmonized World Soil Database version 1.1,HWSD),分辨率为 100 m×100 m; LUCC数据来源于中国科学院资源环境科学数据中心; 日气象数据由中国气象数据共享中心(http: //data.cma.cn/)下载得到; 水文数据由山西省水利厅提供; 研究区域交通网、居民点、水系数据等由国家基础地理信息数据库提供(http: //www.ngcc.cn/ngcc/html/1/391/392/16114.html)。

2 研究方法

2.1 SWAT模型

SWAT是一个强大的建模工具,能够模拟水循环中的许多物理过程[13-14]。目前,已有大量研究证明分布式水文模型 SWAT可以较好地应用于气候变化对流域水资源影响的模拟研究[15-22]。本研究利用SWAT模型对汉江上游流域2000—2015年的径流量进行模拟,采用SUFI-2算法进行迭代运算确定参数最佳值,对模型进行率定和验证。基于此进行气候变化和人类活动对汉江上游流域的影响研究。

2.2 CA-Markov模型及其验证

CA-Markov模型综合了CA 模型与Markov 模型[23]的特点,既具备 Markov 模型在数量上的预测优势,也包含了 CA 模型在空间上的优势[24]。将 CA 模型和 Markov 模型结合到一起,可以从数量和空间两方面对土地利用变化进行精确的模拟[25]。本研究利用IDRISI 17.0软件中的CA-Markov模块对汉江上游区域的土地利用格局变化进行模拟。对解译结果图和模拟结果图进行 Kappa 检验,Kappa指数计算公式如下:

Kappa=(P0-Pc)/(Pp-Pc),

(1)

式中:P0为模拟正确的比例;Pc为模型随机情况下模拟正确的比例;Pp为理想分类情况下模拟正确的比例。其检验标准为当Kappa≥0.75 时,两图之间误差较小,表明模拟精度较高; 当Kappa≤0.4 时,表明模型的模拟预测误差较大。本研究的模拟结果验证总精度为0.985 8,表明模拟精度较高,模型适用性较强。

2.3 BCC/RCG-WG天气发生器

本研究对于未来日气象数据的预测采用廖要明博士研发的中国天气发生器BCC/RCG-WG[26]来获取,通过对BCC/RCG-WG在中国地区模拟效果统计意义上的检验。结果表明,年平均最高气温、最低气温、日照时数、气温日较差以及月平均最高气温、最低气温、日照时数、气温日较差等与实测结果非常接近。BCC/RCG-WG天气发生器可以较好地模拟中国各地的逐日最高气温、最低气温、日照时数等非降水变量。

3 结果与分析

3.1 汉江上游流域径流变化模拟

3.1.1 构建SWAT模型

利用SWAT模型,需要研究区域 DEM(图2(b))、土壤类型数据以及土地利用数据(图2(c))等。首先进行子流域及水文响应单元划分,根据流域实际情况,划分子流域106个(图2(a)),划分1 031个水文响应单元(hydrologic research unit,HRU)。其次,根据研究区土壤类型构建土壤数据库,图2(d)为汉江上游土壤类型图,土壤属性数据库共包含土壤水文分组、土壤剖面最大根系深度、土壤湿密度、土壤层有效持水量等20个参数,可分别通过土壤水文特性软件(soil plant air water,SPAW)和查询 HWSD_DATA 数据表得到; 气象数据采用研究区内部及周边共14个气象站1970—2015年气温、降水和风速逐日观测数据,构建天气发生器数据库,其中共包含月日均最高气温、月日均最高气温标准偏差,月日均降雨量、月日均降雨量标准偏差等 14 类气象参数,均通过 SWAT weather 软件计算得到; 湿度和蒸散量数据由SWAT模型自带的天气发生器自动模拟得到。建立好土壤及气象属性数据库后,可在此基础上建立汉江上游流域SWAT 模型。

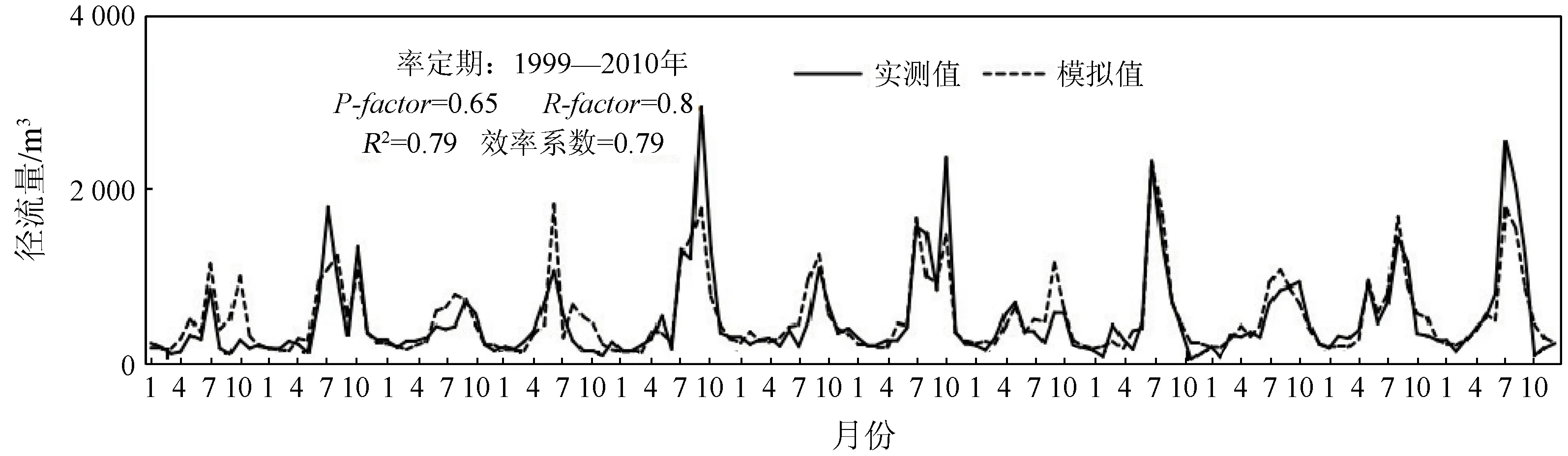

3.1.2 率定和验证

依据 SWAT-CUP 工具中的 SUFI-2 算法对 SWAT模型输出结果进行不确定分析、率定及验证。SUFI-2算法中用P-factor值和R-factor值对模型不确定性进行定量评估。P-factor 表示实测数据落入模拟结果的置信区间 95PPU(95% prediction uncertainty),R-factor 是用 95PPU 带的平均厚度除以监测数据标准偏差。理论上,P-factor 值在 0 和 100%之间,而 R-factor 值在0 和无穷大之间,P-factor 越接近 1 和 R-factor 越接近0,表明模拟的效果越好。用R2和效率系数(Nash-Suttcliffe,Ens)来综合评价 SWAT 模型的模拟效果。R2表示模拟值与实测值变化趋势的一致性,值越接近于1,说明模拟值与实测值趋势越吻合。Ens值表示实测值与模拟值的偏离程度,值越接近于1,表明模拟值越接近实测值[15]。

以安康站1997—2015年月平均径流数据对模型进行率定和验证,其中1997—1998年为预热期,1999—2010年为率定期,2011—2015年为验证期。结果显示(图3): 安康站站模拟值与实测值月径流结果拟合效果较好。根据模型模拟结果评价参数标准R2>0.6 和Ens>0.5[27]。水文站率定期和验证期R2分别为0.79和0.78,Ens 效率系数分别为0.79和0.77,满足模拟精度要求,模拟效果较好。P-factor值均大于0.6,R-factor值都小于 1,说明模拟结果在2.5%~97.5%置信区间之内,不确定程度小。

(a) 率定期径流量实测值于模拟值对比图

(b) 验证期径流量实测值于模拟值对比图图3 率定期和验证期逐月径流量模拟值与观测值对比图Fig.3 Comparison of simulated and observed monthly runoff during the period of periodic and validation

3.2 汉江上游流域未来LUCC情景模拟

3.2.1 CA-Markov模型的构建与验证

对于CA-Markov模型的构建,所需数据包括研究区2005年、2010年和2015年的LUCC数据,此外还需准备建立适宜性图集时用到的高程、坡度、距交通网距离和距水系距离以及距居民点的距离等驱动因子数据,图4为处理好的研究区域的驱动因子数据集。首先,需要将.shp文件转换为ASCII文件,然后在 Idrisi 软件中将 ASCII 文件转换为Idrisi可以识别的文件类型(.rst); 其次,建立适宜性图集,根据研究区实际情况,在 MCE 模块中加入高程、坡度、距交通网的距离、距水系的距离这些影响因子,获得土地利用适宜性图集。

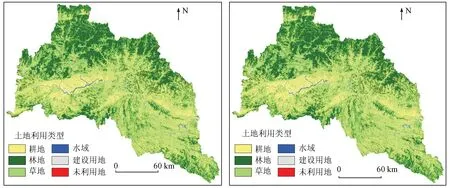

本文对 2015年土地利用状况进行模拟预测及精度检验。采用 5 × 5 滤波器,以 2000—2010 年转移矩阵作为转换规则,在 CA-Markov 模型中进行模拟运算,得到2015年汉江上游区域土地利用模拟图(图5(b))。将预测的2015年土地利用状况与2015年真实数据对比,图5(a)为汉江上游流域真实值,对模拟值进行数量和空间精度检验。采用 Kappa 指数对模型模拟景观格局变化的精度进行检验,每种用地类型的Kappa 指数见表1,总精度为0.985 8,明显高于检验指标,说明模拟误差小,模拟结果较好。

表1 2015年土地利用模拟结果精度检验指标值Tab.1 Value of accuracy testing indicators for land use simulation results in 2015

3.2.2 未来LUCC情景模拟

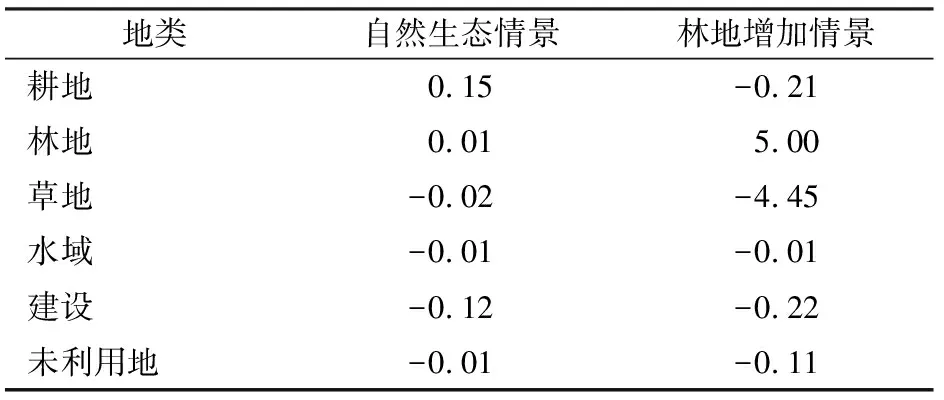

基于验证好的CA-Markov模型,可以模拟得到未来2025年的土地利用变化图(图6)。在此模拟结果之上,结合当前政策发展形势,设定2种LUCC情景(表2),第一种情景为自然生态情景,即延续当前驱动因子影响情况,将模型模拟得到的2025年LUCC结果作为第一种情景,表2中的自然生态情景列出了每种土地类型相对于2015年的变化幅度。第二种情景为林地增加情景,根据《全国林地保护利用规划纲要(2010—2020年)》[28]中的规划目标,到2020年,我国林地保有量增加到31 230×104hm2,占国土面积的比重要提高到32.5%以上,而第七次全国森林资源清查(2004—2008年)结果中全国林地总面积占国土面积的比例为31.6%,也就是15 a间,我国林地面积增长0.9%。而汉江上游流域是我国生态重点保护区域,其担任着维持我国林地保有量的重要任务,其林地增长任务也是较为重要的,由此结合实际情况,我们设定生态发展情景中研究区林地面积增长5%,草地和耕地面积分别减少4%和5%,将此种情况作为第二种情景,即林地增加情景,表2中林地增加情景下各土地类型的变化幅度设计也是基于2015年的土地类型数据。

表2 2025年土地利用情景Tab.2 Land use scenario in 2025 (%)

3.3 气候变化背景下不同土地利用情景的径流量变化趋势

前文的研究验证了SWAT模型在汉江上游流域具有较好的适应性,采用天气发生器BCC/RCG-WG预测了未来的气温、降水日数据,同时也基于CA-Markov土地利用模拟预测模型得到了2025年的土地利用变化图,并将其作为自然发展情景; 结合《全国林地保护利用规划纲要(2010—2020年)》和汉江上游实际情况设定了林地增加情景。在准备好SWAT模型模拟径流所需的数据后,分别将2种土地利用情景和气象预测数据带入到SWAT模型中,对比两种情景模拟结果,分析土地利用变化对未来径流量的影响。

自然生态情景下,基于CA-Markov模型预测的2025年土地利用结果,根据SWAT模型的预测结果,2005—2029年,流域径流呈增加趋势,增加速率为54.012 m3/10a,预测阶段径流变化呈明显升高趋势,说明以目前土地利用变化情况趋势发展,未来汉江上游径流将会出现明显上升,这对流域生态改善以及南水北调工程运行将会有正面影响。

林地增加情景下,25 a间尺度上径流量变化速率增幅低于自然生态情景,减少了2.5 m3/10a,总径流量减少83.62 m3,因此,如果未来5 a采用林地增加模式,即大力增加林地面积对水量的提高程度反而小于自然生态模式下的水量上升程度,即盲目增加林地面积并不能达到有效提高径流水量的目的。林地面积的增加可能会加大林地蒸腾耗水量,反而会导致水量减少,因此在进行汉江上游流域生态治理时应考虑选择循序渐进、科学合理的生态保护措施,才能达到提高水量,保持南水北调工程可持续发展的目的。

4 结论与讨论

4.1 讨论

本研究采用应用成熟稳定的半分布式水文模型,对于未来气候变化,采用更为符合中国气候模式的BCC/RCG-WG天气发生器来模拟研究区未来气象数据,而土地利用变化则采用CA-Markov模型结合研究区内的地形、交通、水系、居民点分布情况等因素来模拟未来的土地利用变化。在此基础上,结合国家林业发展规划目标设置了自然生态情景和林地增加情景两种土地利用模式,分别进行了2种模式下的径流预测,最终结果显示,自然生态情景下的径流升高程度大于林地增加情景,一味采用增加林地面积的措施并不能达到提高流域水量的效果。

汉江上游位于南水北调水源地的中心,为保证南水北调工程的可持续性,增加流域水量,保证水质是该区域生态保护工作的重点。在目前气候变暖的大环境下,未来水量将会增加,但会面临其他挑战,有研究通过模拟得出汉江上游流域在RCP2.6和RCP8.5两种排放情景下,未来径流均呈现上升态势,但RCP8.5 情景下径流变化剧烈,而 RCP2.6 情景下径流变化平缓[29]; 另外,气候变暖还会促进植被持续增长,导致林地生态需水量增加,仍然会影响水量变化。所以,在气候变暖导致多因素变化的情况下,确定未来流域水量这一问题变得更加复杂,采用怎样的水量提高措施也是流域发展策略制定的难点。

4.2 结论

本研究通过对汉江上游未来径流变化的预测,结合前人的相关研究分析得出以下两点结论:

1)根据研究结果,对于SWAT模型,采用适合本地的气候模式更为准确,虽然目前全球的气候变化模式应用十分广泛,但是对于区域性研究采用适应研究区本地的气候模式来提取数据更为精确; 土地利用模式也应该切合实际,一些极端变化情景的设置并没有太大意义,应该在实际土地利用变化的基础上结合主要驱动因素来进行预测,而情景模式也主要应该考虑当前的国家和地方政策来设置。

2)本研究结果更为符合实际,也提醒了对气候变暖背景下林地生态需水量增多这一问题的考虑,总结出未来的生态改善与保持首先应遵循自然要素自身的发展规律,政策的制定应该循序渐进,对于民众的生态保护和资源节约文化意识应该加强。