住区密度与居住满意度相关性研究*

——以上海曹杨新村为例

洪 成 王伟强 HONG Cheng, WANG Weiqiang

0 引言

2005年,国务院在北京城市总体规划的批复中提出“坚持以人为本,建设宜居城市”。此后宜居和居住品质成为我国城市规划中的热点问题之一。2017年,习近平总书记在考察北京时指出,“城市规划建设做得好不好,最终要用人民群众满意度来衡量”。住区是体现城市生活最主要、最生动的基本单元,对居民的居住生活品质和满意度有着最直接的影响,因此居住满意度是住区规划建设中的核心问题之一。

现代城市规划理论一直重视密度对居住环境品质的影响,并存在高密度和低密度两种导向。西方的现代城市病在很大程度上与过度拥挤联系在一起,因此较长时间内人们认为低密度住区更加舒适宜人。20世纪初的田园城市、广亩城市等理论都体现了这一思想,美国在第二次世界大战后所出现的城市蔓延现象固然有多方面的原因,也在很大程度上反映了居民对于疏朗和低密度居住环境的偏好。20世纪20年代前后,随着建造技术的进步,以及城市功能和人口的集中,部分学者开始探讨高密度环境下的宜居问题。1922年勒·柯布西耶提出,高密度不等于恶劣的居住环境,可以通过技术手段在高密度城市中实现良好的居住环境[1]。1961年简·雅各布斯提出,如果能保证有足够的住房,高密度只有增添城市活力和密切邻里关系[2]。20世纪后期,欧美的新城市主义、精明增长、城市复兴、紧凑城市等理论都倡导提高城市和住区密度,将高密度与城市氛围、便利设施、步行可达、邻里文化、传统生活方式等联系在一起,倡导通过设计来降低高密度环境下的拥挤感,提高居住质量。

2020年4月27日,住建部、国家发改委发布《关于进一步加强城市与建筑风貌管理的通知》,提出“中小城市要严格控制新建超高层建筑,县城住宅要以多层为主”。有学者认为,高层高密度住宅在改善居住条件的同时,并不能改善居住环境,同时不利于邻里交往、社区意识培育和居民心理健康[3]。然而,目前国内对于居住满意度的研究主要集中在评价模型、居民感知等领域,而在空间规划本身和住区模式选择方面缺少实证分析。本文以上海曹杨新村为案例,采用入户问卷的方法,基于GIS软件平台高效组织和管理多源信息的优势进行空间数据分析,探究中国背景下居住满意度与住区密度的关联性。

1 相关文献综述

1.1 居住满意度影响因素

Galster等[4]提出,住房感知、住区环境、社区关系等对居住满意度具有显著影响。张原等[5]提出,对于住宅用户的居住满意度,小区环境、公共设施、邻里关系等外部环境比建筑特征具有更加重要的影响。李志刚[6]对北上广居民的居住满意度进行实证研究后提出,社区归属感、城市管治强度、居民收入和设施条件等是居住满意度的决定因素。湛东升等[7]基于对2013 年北京市居民居住环境感知评价数据的分析提出,北京居民的居住满意度主要由污染噪声、自然环境、出行便捷、人文环境、生活设施、安全环境和休闲活动7方面因子组成,与月总收入、户籍状态、年龄等因素具有较强的相关性。

综上,国内外对居住满意度的影响因素研究可以分为住宅条件、外部环境、居民感知和社会经济4个方面。从既有研究结果来看,住区规划因素对于居住满意度具有重要影响,但基于国情、地域差异和研究尺度的不同,导致研究结论不尽相同。

1.2 密度形态与居住环境品质的相关性研究

Newman等[8]提出,高密度住区在环境方面的优势包括促进服务设施完善、增加附近绿地空间数量、促进居民接触和社区文化;高密度住区在环境方面的缺点包括环境和交通拥挤、增加邻里摩擦、降低私密性、增加心理压力等。蒋竞等[9]基于对南京4个住区的实证研究提出,住区密度与居住质量之间存在复杂的、非线性的对应关系,应当基于住区区位和外部环境特征,对密度进行动态的控制。陈海燕等[10]基于广州建成住区的实证研究提出,住区容积率与其环境指标并不存在线性的对应关系,在保持较好居住环境的条件下,实证对象具有进一步提高容积率和人口密度的潜力。总体而言,居住环境品质较难用指标来量化,有关住区密度对社会宜居影响的实证研究也很少。同时,国内外的城市密度发展存在较大差异,对高密度、低密度等概念的认识并不在一个区间段。

从既有研究来看,学术界公认密度对居住质量和满意度具有重要影响,也是规划控制的核心指标。但是关于如何通过控制引导住区密度来优化居住环境、提高居住满意度,始终存在着不确定的讨论;密度与居住质量之间究竟是线性关系还是非线性关系,仍需要本土化的实证研究加以证明。另外,国内外关于居住满意度的研究更多地集中在社会经济因素层面,而在规划建设领域下,针对住区密度特征与居住满意度的相关性研究还需要更多的实证探索。

2 住区密度与居住满意度实证关联分析

2.1 实证案例与数据来源

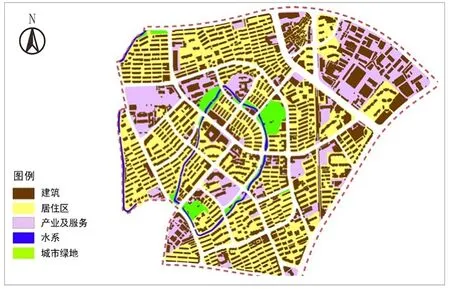

本文选取曹杨新村作为研究案例。从代表性来看,曹杨新村是中华人民共和国成立后以“邻里单位”为理论原型进行规划设计的第一个工人新村,代表着中国许多城市中大量存在的一般化住区空间,具有较好的代表性和普适性;从空间布局来看,曹杨新村至今已经历了60多年的有机更新,形成了低密度、中密度、高密度多种模式并存的格局;从社会样板特征来看,曹杨新村的内部社会结构已经由早期的单位组织关系演变成为今天的多样化消费区隔关系,在居民个体属性、家庭结构等方面具有较大的差异性,对于居住满意度的差异特征具有较好的解释性。

基于文献研究,本文建立的住区密度指标包含反映建筑开发强度的建设密度和反映人口承载程度的人口密度两大类,其中建设密度指标包括容积率、绿地率和套型密度,居住密度包括人口密度和人均居住面积[11]。本文建立的居住满意度指标包括住房满意度、住区环境满意度和邻里满意度3个方面。本文密度数据;来源于曹杨新村街道办事处提供的1:500测绘地形图,以及曹杨街道的第六次人口普查数据;居住满意度数据来源于对曹杨新村54个住区进行的问卷调查,共计发放1 500份问卷,回收有效问卷共1 012份,有效率为67.4%。

2.2 住区密度与居住满意度相关性分析

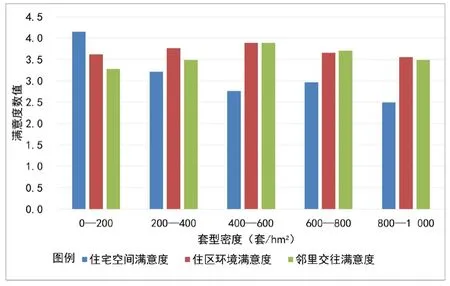

为了清楚观察住区密度与居住满意度之间的逻辑关系,本文对曹杨新村的密度指标进行分箱化处理,并绘制了密度与满意度之间的相关性柱状图。

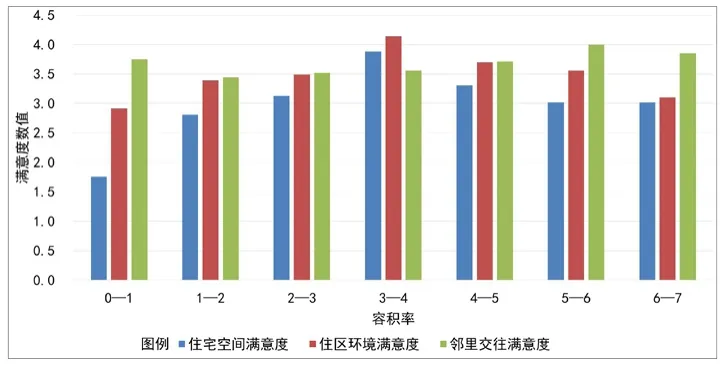

如图1所示,曹杨新村的高容积率住区明显具有更高的居住满意度。这与国外一般观点(低容积率住区的居住环境更加宜人)相反,反映了我国与欧美国家在住区发展上的差异。西方发达国家受城市蔓延的影响,其低容积率住区多为环境宜人、建设标准高的郊区独立住宅;而曹杨新村的低容积率住区基本都是建设年代较早的老旧住区,其建设标准较低、维护不足,在居住条件和环境品质方面与后来新建的高容积率住区相比较差。住宅空间满意度、住区环境满意度与容积率之间的关系均呈现倒U型分布,容积率3—4区段的住区拥有最高的住宅空间和住区环境满意度。这说明在一定范围内,可以通过设计手段和品质控制来优化高容积率住区的居住环境,但容积率高到一定临界值之后,这种效应会递减。

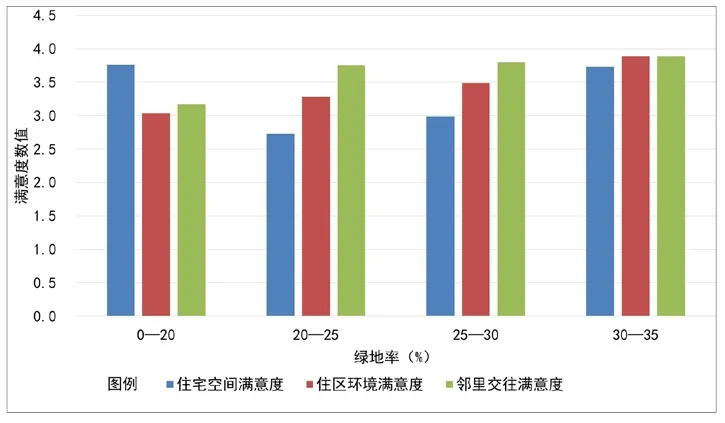

绿地率与住区环境满意度、邻里交往满意度呈现正相关,说明绿地空间的增多会改善住区的环境质量、促进邻里间的交往(见图2)。

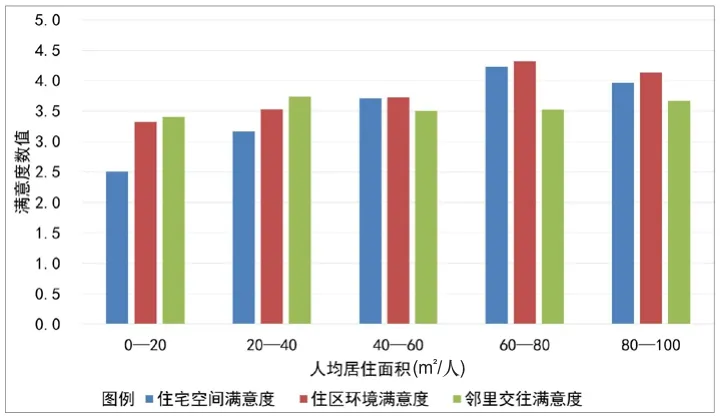

人均居住面积与住宅空间满意度、住区环境满意度总体上呈现正相关,并在60—80 m2/人时达到峰值。这说明人均居住面积的提高会优化居民对于住宅空间、住区环境的感受,但超过一定限度后效果会减弱(见图3)。

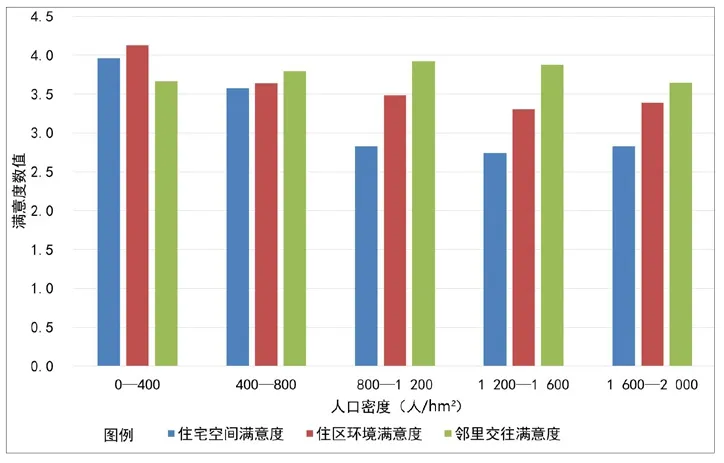

人口密度与居住环境满意度整体上呈现负相关,说明在人口密度较高的住区,居民会对整体环境产生拥挤感,从而导致对住区环境的满意度下降。人口密度与邻里交往满意度的关系呈现倒U型分布,说明在一定范围内住区内居住的人口越多,居民之间相互接触的机会也会增多,从而有助于邻里交往,但超过一定限度后会增加居民的精神压力,邻里交往满意度可能会下降(见图4)。

套型密度与住宅空间满意度之间呈负相关,说明随着住区内居住家庭和人口的增多,居住空间质量呈下降趋势。套型密度与住区环境满意度之间的关系呈现倒U型分布,400—600套/hm2的住区拥有最高的住区环境满意度。住区套型密度与邻里交往满意度成倒U型相关,说明在一定范围内住区居住的家庭增多,有利于形成稠密的邻里交往,但超过600—800套/hm2之后,这种效应会减弱(见图5)。

2.3 居住满意度的计量模型分析

图1 容积率与居住满意度相关性Fig.1 Correlation between FAR and residence satisfaction

图2 绿地率与居住满意度相关性Fig.2 Correlation between green space rate and residence satisfaction

相关性分析表明,住区密度与居民居住感受之间存在复杂的、非线性的相关关系,同时不同的密度指标之间存在多样组合关系,与其他社会经济因素叠加,对居住满意度产生了复杂的影响。因此,需要进一步引入居民社会经济属性进行量化分析,通过回归模型控制相关自变量,对单项密度指标的影响作用进行更加深入的探究。

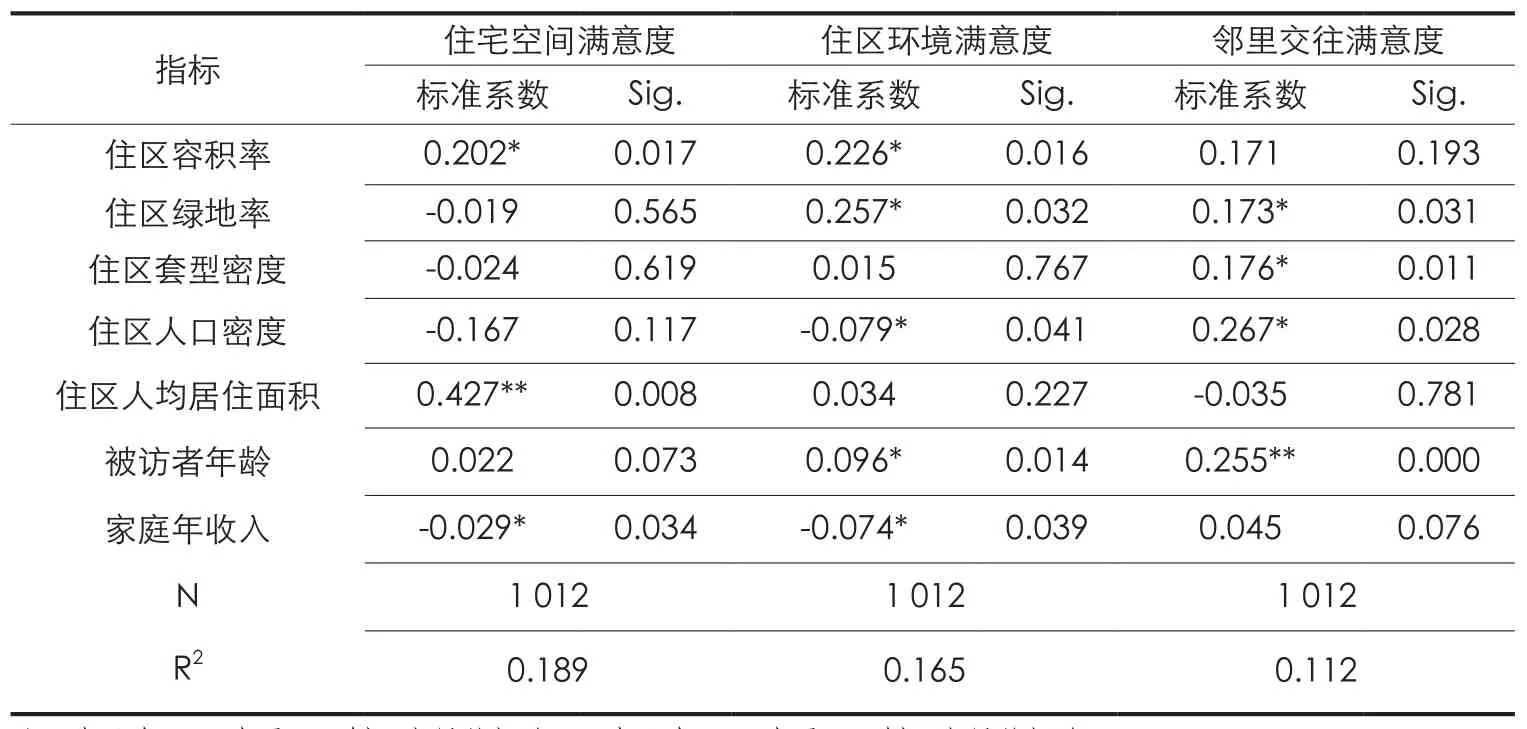

基于此,在相关性分析的基础上,本文针对曹杨新村居民的住宅空间满意度、住区环境满意度和邻里交往满意度分别建立起多元线性回归方程,在住区密度之外,加入居民年龄、家庭收入等因素作为解释变量(见表1-表2)。

根据方程一,在控制居民年龄、家庭收入的条件下,住宅空间满意度与住区容积率、人均居住面积两个指标之间均存在显著的相关关系,与其他密度指标的相关性并不显著。住区环境满意度与住区容积率、绿地率、人口密度均显著相关,同时在控制密度指标的条件下,住区环境满意度与居民年龄、家庭年收入显著相关。邻里交往满意度与住区套型密度、绿地率、人口密度显著相关,同时在控制密度指标的条件下,与居民年龄显著相关。

图3 人均居住面积与居住满意度相关性Fig.3 Correlation between living area per capita and residence satisfaction

图4 人口密度与居住满意度相关性Fig.4 Correlation between population density and residence satisfaction

图5 套型密度与居住满意度相关性Fig.5 Correlation between pattern density and residence satisfaction

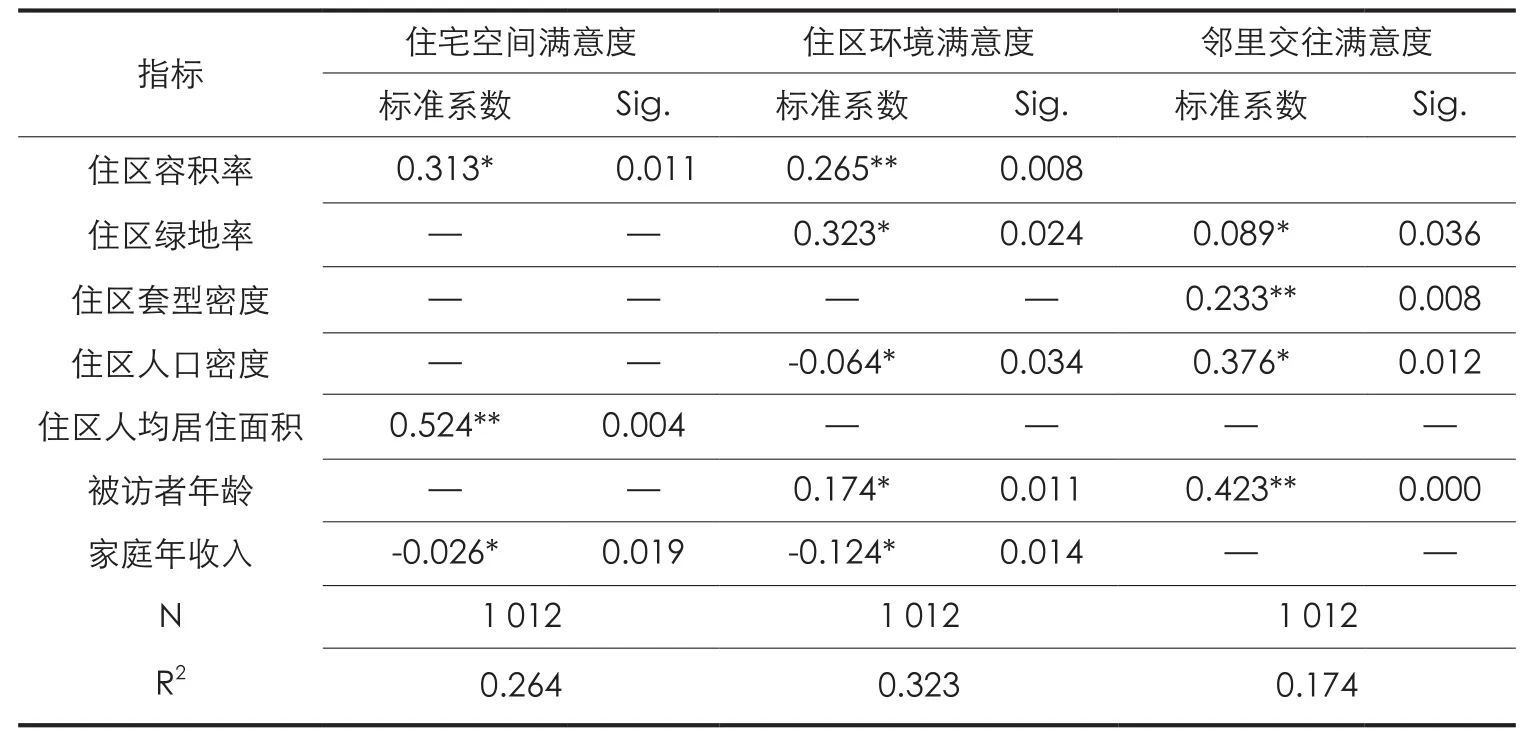

在初步回归分析的基础上,本文对不显著的变量进行剔除,采用逐步回归分析方法。从结果来看,剔除不显著变量后,回归方程的可决定系数R2值明显提高。住房容积率增加10%,会导致住宅空间满意度增加3.13%,住区环境满意度提高2.65%;住区绿地率每提高10%,会导致住区环境满意度提高3.23%,邻里交往满意度提高8.9%;住区套型密度每提高10%,会导致邻里交往满意度提高2.33%;住区人口密度每提高10%,会导致住区环境满意度下降0.64%,邻里交往满意度提高3.76%;人均居住面积每增加10%,会导致住宅空间满意度提高5.24%。回归分析的结论进一步在统计水平上反映了住区密度对居住满意度的显性约束力。

表1 居住满意度回归分析结果一(选择7个解释变量)Tab.1 Regression results of residence satisfaction(set seven explanatory variables)

表2 居住满意度回归分析结果二(剔除不显著变量)Tab.2 Regression results of residence satisfaction(remove insignificant variables)

同时,在控制住区密度的条件下,居民年龄每提高10%,住区环境满意度会下降1.74%,邻里交往满意度会提高4.23%;家庭年收入每提高10%,住宅空间满意度会下降0.26%,住区环境满意度会下降1.24%。这反映了年龄越大的居民,对住区环境的要求可能更高,导致对相同密度条件下的住区环境满意度下降。同时年龄大的居民在住区内的交往活动可能更多,导致邻里交往满意度的提高。收入高的居民对住宅空间和住区环境要求可能更高,导致相同密度条件下的住宅空间和住区环境满意度降低。

3 住区密度与居住满意度的历时性分析

3.1 曹杨新村建设历程

曹杨新村的一期工程启动于1951年9月,至今60多年的演变历史可分为快速发展时期(1951—1958年)、缓慢发展时期(1959—1977年)、挖潜加建时期(1978—1991年)及市场化改造和商品房开发时期(1992—2014年)4个阶段[12]。

1951—1958年,曹杨新村经过了3期建设工程,建成曹杨一村至八村,这一时期建设的住宅多为两三层多开间砖木结构,采用厨卫合用的小户型,配备一些基本服务设施。1959—1977年,曹杨新村建设接近停滞,整体格局没有明显变化。1978—1991年为改革开放后至住房制度改革前的历史阶段,曹杨新村的多处空地都进行了住宅开发,新建住宅以6层为主,大量采用50 m2左右的户型,并配备独立的厨卫设施。1991年之后,随着住房制度改革的推进,曹杨新村的发展变化包括新的商品房开发和既有住宅改造两个方面。1992—2014年,曹杨新村范围内共开发了26个商品房楼盘,包括高层板式、高层点式和多层板式等不同类型,其建设标准和环境品质较之前的住区有很大的提升。除市场化的商品房开发之外,这一时期的曹杨新村还由政府主导进行了一系列的住宅改造,对部分建成住宅的内部空间、基础设施和外立面进行改善。

曹杨新村60余年的发展历程见证了中华人民共和国成立之后上海城市住宅发展的整个过程,也造就了今天曹杨新村的建设格局:在一定地域范围内集中多个年代、多种密度类型的住宅小区,并形成多样化的居住满意度特征(见图6-图8)。

3.2 基于居住满意度的住区密度模式分析

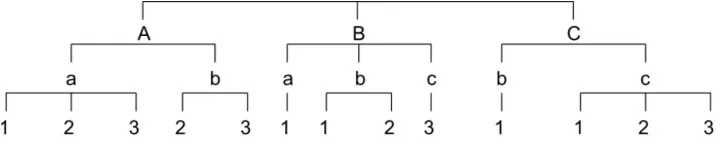

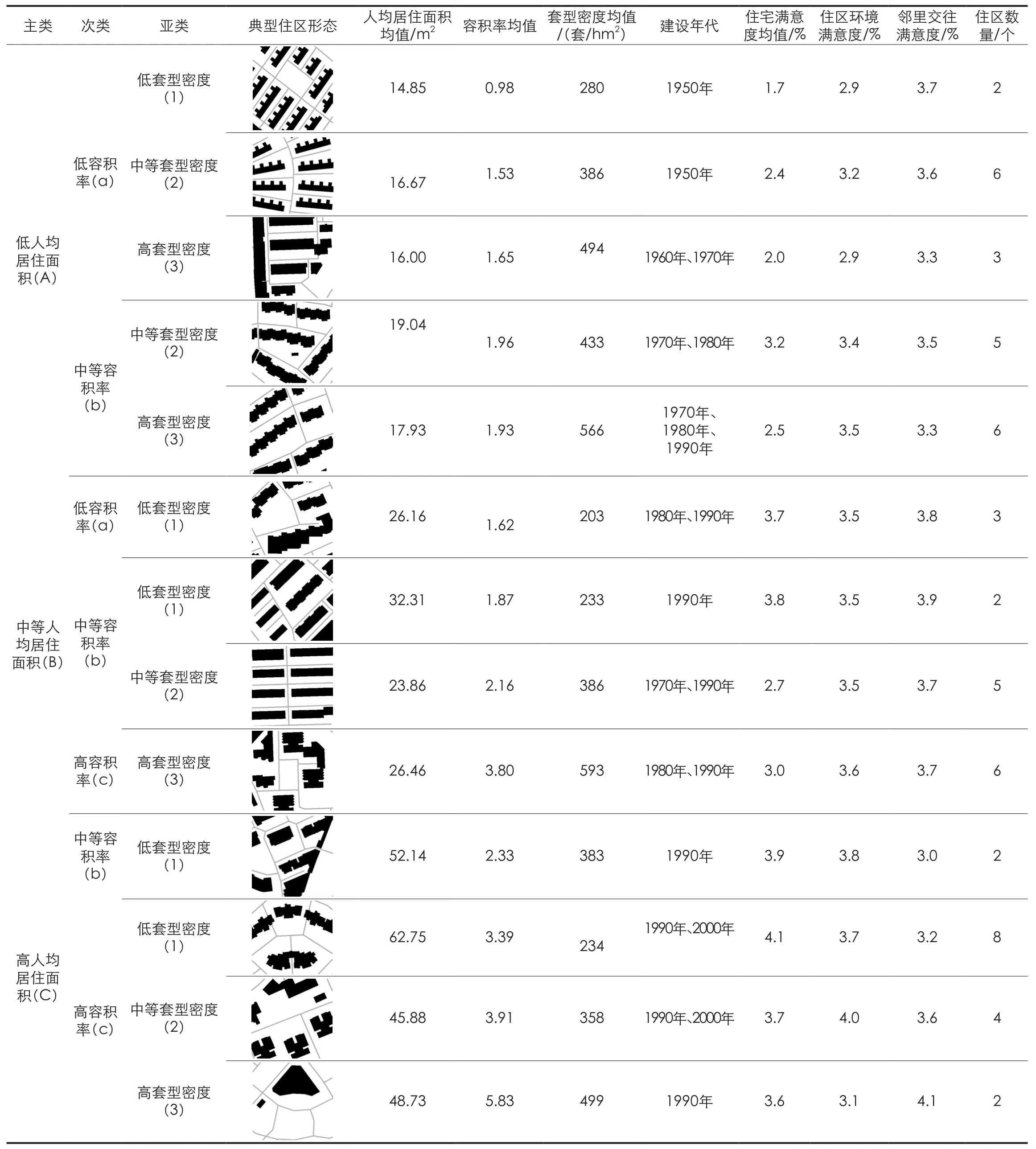

从前文的分析来看,人均住房面积、容积率和套型密度3项密度指标对居住满意度具有较大影响,同时与住区建设年代紧密关联。以人均住房面积为主类、容积率为次类、套型密度为亚类,进一步探索密度模式与居住满意度的关联性。

依据人均居住面积,可以将所有住区分为3类。A类:低于20 m2/人,B类:20—40 m2/人,C类:高于40 m2/人。依据容积率,可以将所有住区分为3类。a类:低于1.8,b类:1.8—2.5,c类:高于2.5。依据套型密度,可以将所有住区分为3类。1类:低于300套/hm2,2类:300—450套/hm2,3类:高于450套/hm2。通过3项密度标准的组合,可以将曹杨新村的所有住区分为3个主类、7个次类和13个亚类(见表3,图9-图10)[13]。

从分析结果来看,不同时期的经济社会背景、住房政策、建造技术、生活方式等因素塑造了不同的住区密度模式,进而对居住满意度产生了深远的影响,在住宅空间、住区环境、邻里交往等方面都体现出明显的层级落差,呈现出历时性的住区演进历程。

中华人民共和国成立初期,上海的城市住宅严重短缺,建造技术落后,社会对于住宅的要求是满足最基本的功能。在前苏联规划模式的影响下,曹杨新村出现了一批低层、小户型、行列式布局的住区,其密度类型以A-a-1和A-a-2为主,其后部分住区经过加建,由2层住宅改为3层,但密度格局变化不大。一方面,这些住区的容积率低、人均居住面积小,住宅空间和住区环境两方面的居民满意度都比较低。另一方面,这一时期的住区保障了一定的人口密度和公共空间。同时,最早的居民多是同一个单位的同事,通过福利分房入住,因此邻里交往满意度比较高。

1950年代后期到改革开放之前,我国整个社会的住宅投资下降,住区建设缓慢,节约成为规划设计的主要原则。因此这一时期新建住区的人均居住面积一直很低,同时在住房压力的推动下,住宅层数有所提高。改革开放前的20年间,曹杨新村新建住区的密度类型包括A-a-3和A-b-2两种,居住满意度特征与20世纪50年代建设的住区相差不大。

改革开放之后,城市土地开始实行有偿使用,土地价值得到体现。1980年代初期,上海的居住压力比1950年代初期更大,因此曹杨新村一方面对部分既有住宅进行加建,另一方面对部分低标准住区进行拆除改建。加建的住区中多数仅是对原有的两三层住宅进行加层处理,住区的容积率提高,其密度类型转变为A-b-2或A-b-3。由于住宅户型和室外环境并未有大的变化,因此居民的居住满意度也并未显著变化。对于拆除改建的住区都进行了重新的设计和建设,户型趋于合理,其住宅空间的满意度有所提升。

1980年代后期,在建造技术发展的背景下,曹杨新村出现了最早的一批高层住区,例如兰花公寓、桂巷新村等,其密度类型都属于B-c-3。相对于同时期建设的多层住区,这些高层住区的容积率显著提高,户型面积有一定的提高,居民的住宅空间满意度有一定的提升,而邻里交往满意度开始下降。

图6 快速发展末期曹杨新村建筑与用地Fig.6 Caoyang New Village in the end of rapid development

图7 挖潜加建末期曹杨新村建筑与用地Fig.7 Caoyang New Village in the end of additional construction

图8 2013年曹杨新村建筑与用地Fig.8 Caoyang New Village in 2013

1990年代之后,曹杨新村的住宅建设开始以市场化开发为主要模式,开发方式趋于多元化,住区的密度类型也表现出差异性。一方面,高层住宅成为主流,其住宅户型面向市场需求,既有以70—80 m2户型为主的,如中桥公寓、梅岭苑,也有户型超过120 m2的,如东元大楼、桐柏公寓等,其住区密度模式既有中等户型的B-c-3类型,也有大户型的C-c-1、C-c-2和C-c-3类型。另一方面,这一时期也新建了部分多层住区,其户型大小多为70—80 m2,密度类型为B-b-1或B-b-2,但也有部分多层住区的户型在100 m2以上,如美源公寓和银都名庭,其密度类型为C-b-1。总体来看,1990年代建设住区的密度类型最为丰富多样,居民对住宅空间和住区环境的满意度继续提高,但这一时期高层住宅增多,并采用封闭式的物业管理,邻里交往满意度有所下降。

2000年之后,我国的住区建设进一步市场化,但曹杨新村新建住区的开发模式反而趋于单一化。2000—2014年间,曹杨新村的新建住区,如星港景苑—南区、恒陇丽晶、曹杨华庭等,都是由高层或小高层住宅楼组合而成,平均户型都在120 m2以上,其密度类型大部分为C-c-1类型,少数为C-c-2类型。这种高人均居住面积—高容积率—低套型密度的密度模式并未实现居住空间和居住环境满意度的持续提高,反而造成了邻里交往满意度的下降。

图9 曹杨新村住区密度模式空间分布Fig.9 Spatial distribution of density model in Caoyang New Village

图10 曹杨新村住区密度模式谱系Fig.10 The density pattern pedigree of Caoyang New Village

表3 曹杨新村住区密度模式分类Tab.3 Classification of density model in Caoyang New Village

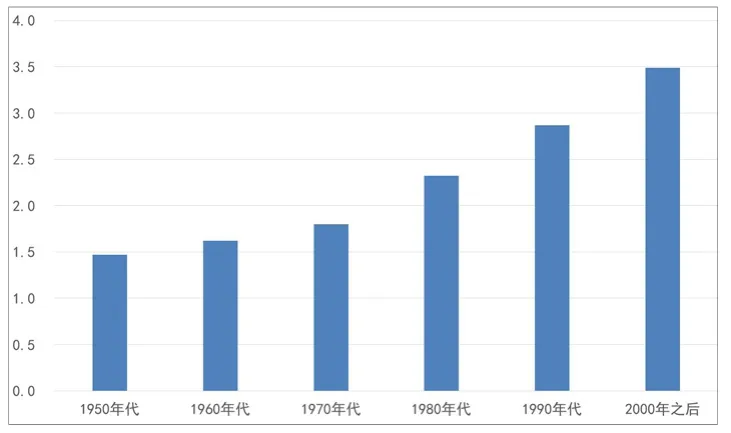

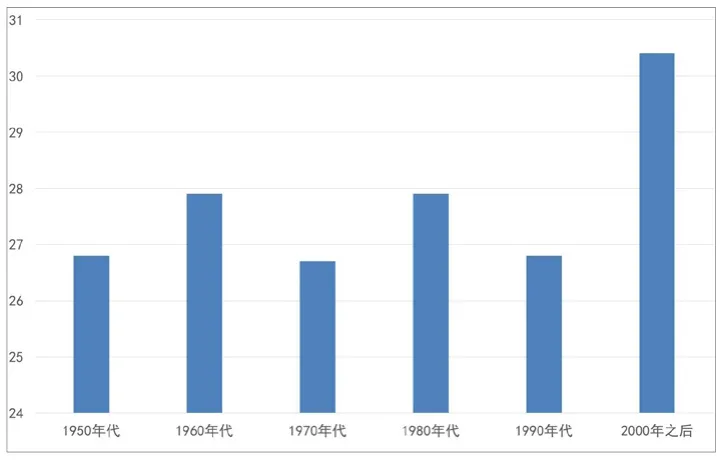

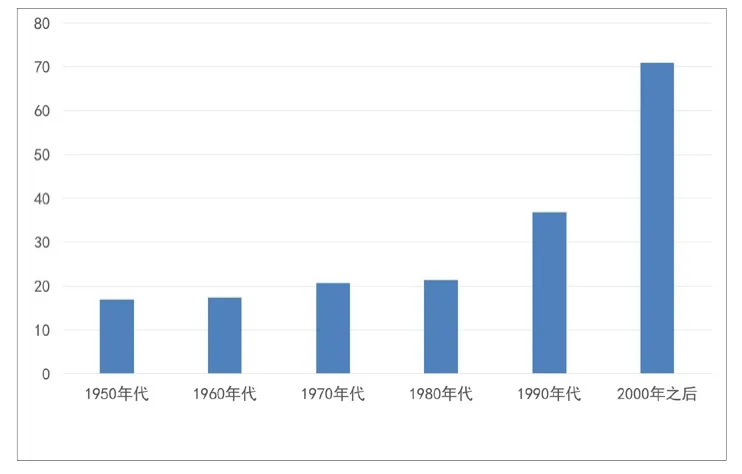

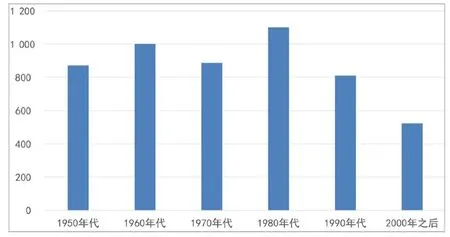

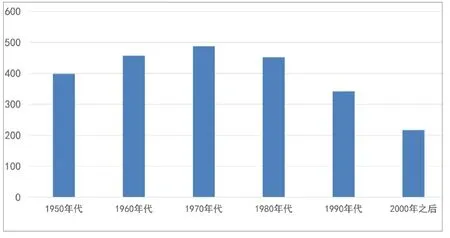

从曹杨新村60多年的发展历程来看,住区容积率、人均居住面积一直持续提高,住区人口密度、套型密度经历了先提高后降低的过程(见图11-图15)。21世纪以来,高层、高容积率、大户型的开发模式迎合了市场对开发利益的追求,越来越成为住区建设的主导模式。这种开发模式在导致土地资源、建设成本、居住能耗不断提高的同时,并不能持续提高居民的居住满意度,反而造成了住区环境压抑、邻里交往薄弱、难以形成整体宜居的住区氛围,也导致城市空间肌理趋于同质化,缺乏足够的多样性所产生的吸引力[14]。

4 研究结论与策略探讨

从本文的研究来看,住区密度是影响居住满意度的重要因素,人均居住面积对住宅空间满意度和住区环境满意度具有正向影响;套型密度和人口密度对住区环境满意度具有负向影响,对邻里交往满意度具有正向影响;绿地率对住区环境和邻里交往满意度具有正向影响;容积率结合住房建设年代和居民社会经济属性,对居住满意度的影响更为复杂。从优化居住环境出发,应从以下几个方面对住区密度进行控制引导。

4.1 从居住感受出发, 重视密度的社会内涵

从社会层面来看,住区密度反映了居民和居住活动在空间中的分布规律,以及空间对居民和社会活动的容纳程度,然而在我国的规划实践中,密度常常被当成简单的物质性测度指标,容积率、建筑密度、绿地率等指标受到重视,而社会层面的密度仅是对物质建设密度的被动适应。

本文的分析表明,相对于物质建设密度指标,人均住房建筑面积、人口密度等社会密度指标对居民生活方式、居住感受具有更为直接的影响,住区密度的变化不仅体现在物质建设方面,更反映在人群聚集、个体供给方面,并引起居民居住活动、社会交往的强度变化。只有从实际居住感受出发,重视密度的社会内涵,才有可能满足居民在物质层面和心理层面的双重需求,形成良好的居住氛围。

4.2 进行整体性认识与密度指标控制

密度包含了相互关联的多个指标,对单一指标的控制难以奏效,只有对多个密度指标进行整体的协调,优化住区多项要素之间的关系,才能实现住区规划的目标。例如,国外主流观点认为,低密度的住区具有更优质的居住环境,但从曹杨新村的实证来看,居民对低密度住区的满意度并不高,只有在保证足够的人均住房建筑面积和户外设施的情况下,低密度才可能带来更好的居住环境。

因此,住区规划需要统筹考虑多方面的密度关系。首先,应保证人口密度、套型密度等指标的合理,它们反映了整体的居住氛围和居住活动强度;其次,要保证容积率、建筑密度、绿地率等建设密度指标的合理,它们反映了住区在二维和三维上的建设强度与空间特征;第三,应校核各项人均密度指标的合理,如人均住房建筑面积、人均绿地、人均设施等,它们反映了居民个体层面的供给水平。只有充分认识到住区各项要素之间的关联性,在住区的多种密度关系之间实现整体均衡与协调,才有可能从整体上优化居住环境。

图11 曹杨新村各年代住区容积率均值Fig.11 FAR evolution of Caoyang New Village

图12 曹杨新村各年代住区绿地率均值(单位:%)Fig.12 Green space rate evolution of Caoyang New Village

4.3 多元目标的平衡与协调

密度对住区环境并非简单的线性影响关系。例如,提高居住面积可以提升居民对住宅空间的满意度,但超出一定范围后这种效应会递减,反而会降低邻里交往活动,同时大幅提高资源与能源消耗。一定范围内提高套型密度和人口密度有助于提升邻里交往满意度,但超出一定范围会导致住区整体拥挤程度的提高,居住满意度反而下降。

图13 曹杨新村各年代住区人均居住面积均值(单位:m2/人)Fig.13 Living area per capita evolution of Caoyang New Village

图14 曹杨新村各年代住区人口密度均值(单位:人/hm2)Fig.14 Population density evolution of Caoyang New Village

图15 曹杨新村各年代住区套型密度均值(单位:套/hm2)Fig.15 Pattern density evolution of Caoyang New Village

因此,住区规划需考虑多元目标的协调与平衡,追求整体效益的最大化,在具体情境下选择适宜的密度形态。当前,我国的住房建设量和建设标准不断提高,同时资源环境紧缺问题日益突出,应在住区开发中引入整体宜居的价值观,制衡对开发效益的盲目追求,对容积率、人均住房建筑面积等密度指标加以控制。

4.4 形成多样化的住区密度类型

仇保兴提出,多样性是让城市产生活力、提升竞争力并达到稳定发展状态的重要特征。不同的社会群体对密度的需求和感知存在差异,单一的密度类型会导致空间形态的单调重复、居民阶层单一化,不利于住区的健康发展。而多样化的密度类型一方面可以提供更多的居住选择,容纳多元的居民类型,另一方面也有助于形成多元化的居住空间环境,产生丰富多样的城市生活。

因此,住区规划应当避免简单化的思维和工作方式,在深入挖掘地域差异和居民社会经济特征的基础上,进行差异化的密度选择,基于具体情境的分析,形成丰富多样的城市住区密度类型。