不同方法在预防椎体成形术中骨水泥渗漏的效果分析*

赵湘军 段洪凯 孙连星 刘晓强 王洪伟 郭现辉 李铠湘

骨质疏松性椎体骨折(OVF)是临床上常见的疾病,随着老龄化人群的增加及国人抗骨质疏松意识的薄弱,此类疾病呈逐渐上升趋势。椎体成形术(PVP)是治疗该类疾病的常见手术方法,其具有创伤小、出血少、康复快等特点,尤其是术后能尽早下地活动,减少长期卧床的并发症,而且相比椎体后凸成形术(PKP),该术式还具有更经济、操作简单、术后远期邻近椎体再骨折率低等优势,这也是其在临床上仍应用广泛的原因。术中骨水泥渗漏是PVP术中常见也是最严重的并发症,该类并发症可引起肺栓塞、脊髓损伤等并发症,严重威胁着患者的安全。多年来,许多学者一直尝试各种方法解决该类并发症,近年来,有学者报道术中采用明胶海绵预填塞法和分次注射骨水泥法均能有效预防术中骨水泥渗漏[1-2],但两种方法的差异性却鲜有学者进行对比研究。因此,本研究主要围绕两种方法在术中预防骨水泥渗漏的效果、术后患者疼痛缓解的情况、手术时间、透视次数等相关指标进行对比研究,以比较两种方法的优劣,为临床推广应用提供一定的参考意义。

1 资料与方法

1.1 一般资料

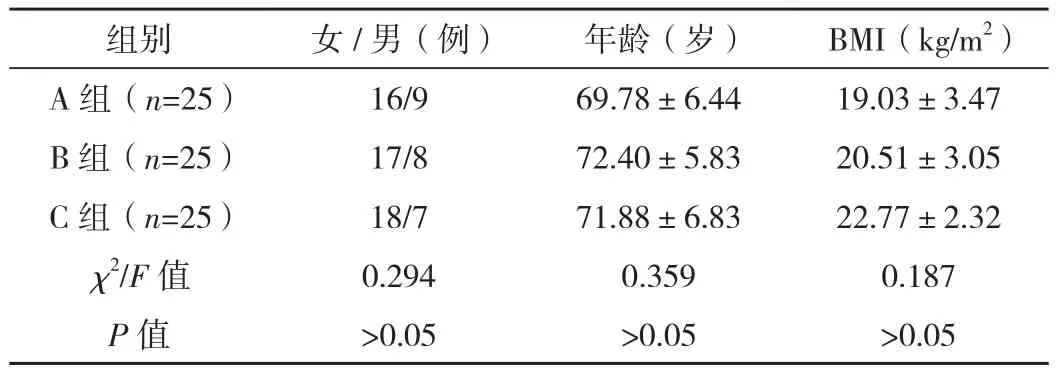

本研究经医院伦理委员会批准,随机纳入2017年3月-2020年6月在笔者所在医院行PVP术患者75例,纳入标准:(1)年龄在60~85岁,符合OVF诊断;(2)骨折节段在T10~L5单节段,能接受并配合行PVP手术;(3)骨折处有疼痛症状,且症状、体征与影像学相符合。排除标准:(1)严重基础疾病、凝血功能异常,无法耐受手术;(2)精神、意识异常,无法配合;(3)椎体肿瘤性骨折(包括转移瘤);(4)椎体感染,包括结核;(5)合并有神经压迫症状,且需辅助其他手术解决;(6)失访。其中女51例,男24例,随机分成三组,分别采用明胶海绵预填塞法(A组)、分次注射法(B组)、常规注射法(C组),术前均获得患者知情同意并签署手术同意书。三组性别、年龄、BMI比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。

表1 三组基本情况比较

1.2 方法

术前处理:所有术前患者均进行病史采集、查体及完善相关影像学检查,排除手术禁忌,术前做好心肺功能调理,同时采集术前VAS评分,进行相应心理辅导,增加患者配合度,减少失访率。

C组采用常规注射法:所有手术均为1位手术医师执行,该手术医师具有16年PVP手术经验,手术环境为室温23 ℃。手术过程以局部麻醉+镇静为主,个别患者采用全麻手术。患者俯卧于硅胶垫上,头面部及腹部悬空,C臂辅助下体表定位病椎双侧椎弓根投影并予标记,1% 利多卡因行浸润麻醉至骨膜,于定位点置入穿刺针(凯利泰,中国),其中透视侧位穿刺针至椎体后缘时,正位穿刺针不超过椎弓根投影内缘,逐步将针向椎体内置入,至侧位时针尖位于椎体前1/3,正位时位于椎体内,尽量靠近中线,探针探查确定穿刺针无穿透椎体前缘。采用聚甲基丙烯酸甲酯骨水泥(Heraeus,德国),将骨水泥单体与粉末混合并开始计时,装入推杆中,5~6.5 min至拉丝期时向椎体内缓慢注射,同时C臂监视,注射量根据术中情况决定,以弥散至上下终板为宜。如出现明显的骨水泥渗漏、患者出现神经症状、生命体征明显异常或向后方弥散至椎体后1/3时停止注射。注射后待骨水泥凝固(3~5 min)后拔除穿刺针,压迫止血后敷贴覆盖保护。

A组采用明胶海绵预填塞法:术前阅读CT、MRI、X线片,了解骨折部位,椎体裂缝的位置,穿刺时尽量向骨折部位靠近,完成穿刺后,将明胶海绵(金陵,中国)修剪成约2 mm×2 mm大小碎屑通过漏斗装置向穿刺针内填入,探针辅助将明胶海绵向椎体内推入填塞,每根穿刺针约填充1/2张明胶海绵。适当退针少许,将拉丝期的骨水泥向椎体内逐步注射,C臂透视了解注射情况。注射量及停止注射原则同常规注射。

B组采用分次注射法:同法术前阅读影像资料,了解骨折部位及椎体裂缝的位置,常规向裂缝部位穿刺,穿刺完成后,将骨水泥分2~3次注射,首次注射视椎体大小、骨折裂缝情况(是否为爆裂骨折)进行注射,首次注射量最少且较黏稠,约0.5 ml,之后根据情况适当增加注射量。停止注射原则同常规注射。

术后处理:所有术后患者当日绝对卧床休息,术后第2天开始佩戴腰围下地活动,采集术后第1天VAS评分,术后患者均口服阿仑膦酸钠+维生素D+钙剂,术后口服非甾体消炎止痛药5~7 d,术后嘱高钙饮食,适当进行功能锻炼,增加日晒。术后常规复查CT,了解骨水泥是否存在渗漏,对于术中透视已明确出现渗漏者,可不需进行CT检查。术后1个月患者电话或现场随访,了解恢复情况,同时采集术后1个月的VAS评分。

1.3 观察指标

分别观察对比三组患者相关指标:(1)骨水泥渗漏情况、(2)术前、术后第1天、术后1个月VAS评分(0~10,分值越高症状越严重);(3)椎体成形术:骨水泥注射量、手术时间、透视次数、住院时间等。

1.4 统计学处理

本研究数据采用SPSS 20.0统计学软件进行分析和处理,符合正态分布的计量资料以(±s)表示,三组比较采用方差分析,组内VAS比较采用配对样本t检验。计数资料以率(% )表示,采用χ2检验(或Fisher精确检验),P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 基本情况

所有患者均完成手术并获得随访,所有患者围手术期均无感染,穿刺口愈合良好。

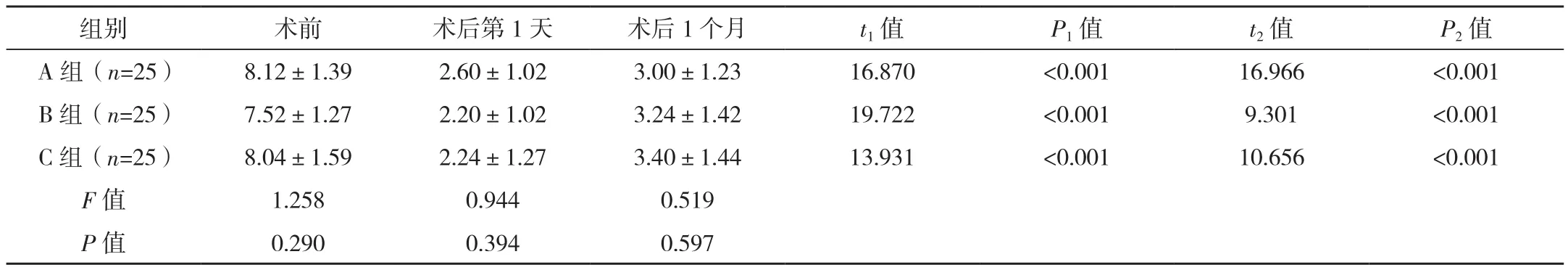

2.2 围手术期VAS评分

与术前相比较,各组内术后第1天和术后1个月VAS评分明显降低,差异有统计学意义(P<0.05),三组组间在同一病情阶段(术前、术后第1天、术后1个月)的VAS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 三组围手术期VAS评分比较 [分,(±s)]

表2 三组围手术期VAS评分比较 [分,(±s)]

注:t1、P1值为同组术前与术后第1天对比;t2、P2值为同组术前与术后1个月对比。

组别 术前 术后第1天 术后1个月 t1值 P1值 t2值 P2值A组(n=25) 8.12±1.39 2.60±1.02 3.00±1.23 16.870 <0.001 16.966 <0.001 B组(n=25) 7.52±1.27 2.20±1.02 3.24±1.42 19.722 <0.001 9.301 <0.001 C组(n=25) 8.04±1.59 2.24±1.27 3.40±1.44 13.931 <0.001 10.656 <0.001 F值 1.258 0.944 0.519 P值 0.290 0.394 0.597

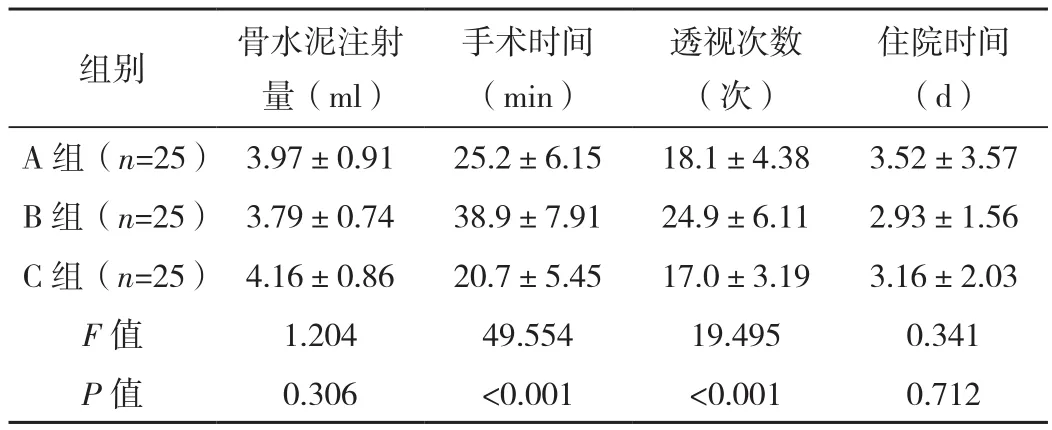

2.3 椎体成形术相关指标

C组骨水泥注射量最大,A组次之,B组最少,但三组间比较差异无统计学意义(P>0.05)。三组患者术后平均住院时间均在3 d左右,比较差异无统计学意义(P>0.05)。B组手术时间最长,透视次数最多,与其他两组对比,差异有统计学意义(P<0.05),而A、C两组在此两项指标上比较差异无统计学意义(P>0.05),见表3。

表3 三组椎体成形术相关指标比较 (±s)

表3 三组椎体成形术相关指标比较 (±s)

住院时间(d)A组(n=25) 3.97±0.91 25.2±6.15 18.1±4.38 3.52±3.57 B组(n=25) 3.79±0.74 38.9±7.91 24.9±6.11 2.93±1.56 C组(n=25) 4.16±0.86 20.7±5.45 17.0±3.19 3.16±2.03 F值 1.204 49.554 19.495 0.341 P值 0.306 <0.001 <0.001 0.712组别 骨水泥注射量(ml)手术时间(min)透视次数(次)

2.4 各组骨水泥渗漏情况

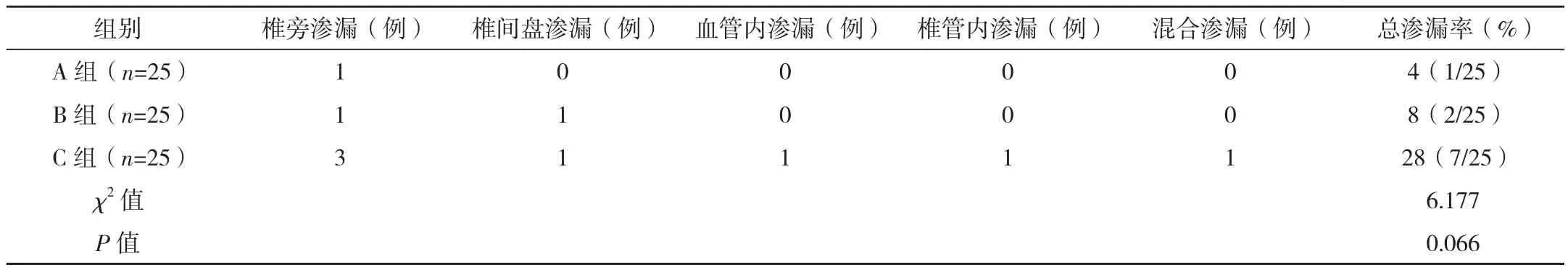

在本研究中纳入75例椎体,出现骨水泥渗漏的共有10例(13.3% ),其中A组渗漏率为4% ,B组渗漏率为8% ,C组渗漏率为28% 。三组骨水泥渗漏率比较,整体差异无统计学意义(P>0.05),各组骨水泥渗漏率两两比较中,A组与C组比较差异有统计学意义(χ2=5.357,P<0.05),B组与A组、C组比较,差异均无统计学意义(χ2=0.355、3.388,P>0.05),见表4。典型渗漏案例见图1、图2、图3。

表4 三组骨水泥渗漏情况比较

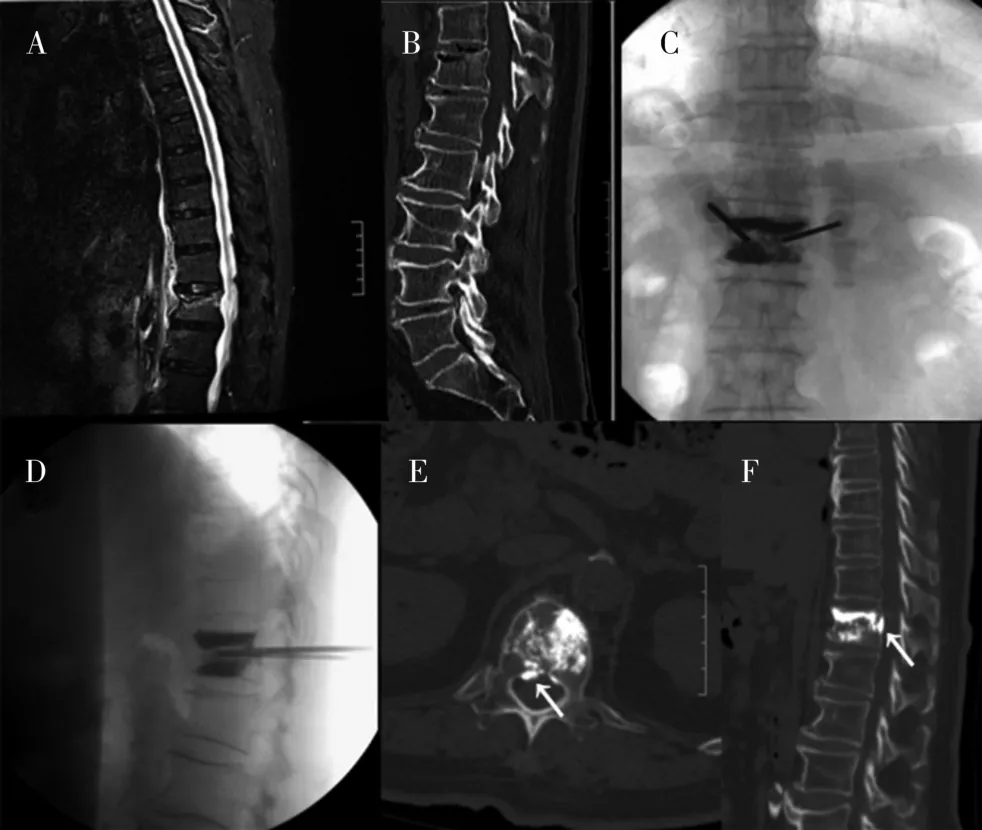

图1 混合型骨水泥渗漏

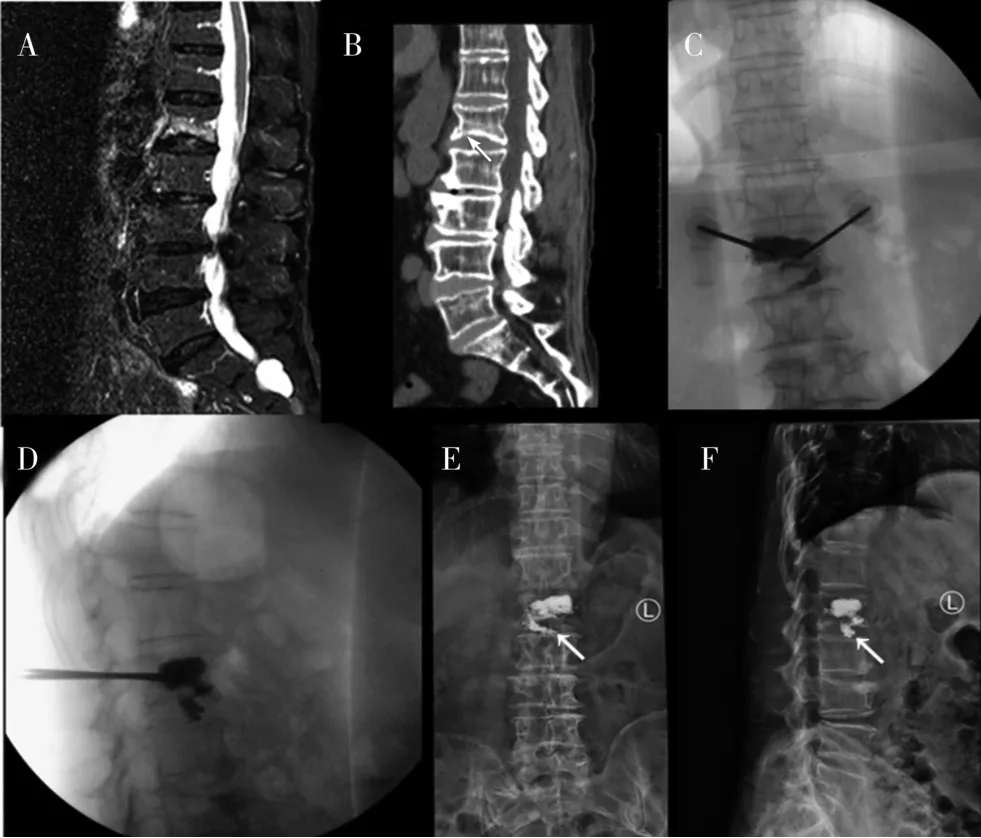

图2 椎管内骨水泥渗漏

图3 椎间盘骨水泥渗漏

3 讨论

骨水泥渗漏是PVP术中常见的并发症,发生率各有差异,在5% ~80%[3-6],严重威胁着患者的安全,多年来,在临床上不断推出各种器械、材料来预防骨水泥渗漏(如PKP等),但多因价格昂贵、操作繁杂、容易引起其他并发症等缺点限制其在临床上大范围推广,相比之下,PVP术因其手术效果良好、费用较低等优势目前仍为临床上主流的手术方式[7-8]。为预防PVP术中骨水泥渗漏,有不少学者基于这种手术方式的基础上进行改良,近年较为多见有两种,即为明胶海绵预填塞法和分次注射法。

明胶海绵预填塞法于2001年由德国学者Amar等[1]提出,经历一段低潮期后,近年来在临床上应用颇多。笔者研究中,常规对照法的渗漏率为28% ,基本符合目前业内研究水平,与常规对照法所不同的是,明胶海绵预填塞法渗漏率为4% ,分次注射法渗漏率为8% ,前者与常规注射法存在统计学差异,可见明胶海绵预填塞法有利于预防渗漏的发生,分析其原因,可能与明胶海绵碎屑在骨质疏松椎体内堵塞骨折裂缝,减少骨水泥渗漏隐患,另外作者结合目前相关研究文献[9]认为,明胶海绵具有类似海绵的多孔结构,其可与骨水泥接触后形成明胶海绵-骨水泥混合体,类似于“泥石流”性质,可减缓骨水泥的流速,同时注射时处于拉丝期的骨水泥至硬化时间不长,流速的下降对预防骨水泥渗漏提供宝贵的时间,因此减少该类并发症的发生。

分次注射法的原理为先采用少量拉丝期骨水泥进行注射,由于压力梯度影响,刚注射的骨水泥容易弥散向压力更小的裂缝区域,待第二次注射时,原先的骨水泥已足够黏稠甚至已趋于硬化,因此起到预防渗漏的作用[10],本研究中该方法对比常规注射,其渗漏例数虽有减少,但差异并无统计学意义,分析可能与以下因素相关:(1)笔者在操作中发现,分次注射法在初次注射后,残留在穿刺针管壁的骨水泥会增加下一次注射的阻力,再次注射时,推杆内骨水泥性质不完全一致(前方稠后方稀),前方黏稠部分推入后压力陡然下降,容易出现术者收势不及,造成推入速度过快导致骨水泥渗漏;(2)分次注射过程中,先前注射后需要反复拔插内芯,以清除管壁残留的骨水泥,避免堵管影响下一次注射,当管壁的骨水泥接近凝固时,这种清除操作显得尤其费力,尤其是阻力较大时,容易导致穿刺套管整体移位,拔出或刺破椎体前方,增加渗漏隐患,同时也有损伤周围组织的风险,因此这一步操作需特别谨慎。

PVP术最主要的疗效为其可快速止痛,从而实现早期下地活动的优点,其可能与PVP注射后的热消融作用、骨折稳定、椎体高度部分恢复等作用有关。从本研究的三组患者术前、术后第1天及术后1个月的VAS评分来看,采用明胶海绵填塞或分次注射骨水泥等方法与常规注射法相比,其在术后止痛效果上并不存在差异性,这与国内外相关文献[11-12]报道相符。理论上,填塞的明胶海绵体积并不大,基本不影响骨水泥在主要骨折块间的弥散,对整体稳定性不存在重大影响;分次注射则均为骨水泥,无其他物质填充,对稳定性的影响甚微。基于三种方法患者术后VAS评分得到有效降低,效果良好,患者住院时间也相应下降。术后1个月VAS评分较术后第1天有所增加,但无统计学差异,考虑可能与术后1周内使用非甾体消炎止痛药,具有较好的止痛效果,另外也有可能与术后活动量加大相关,因为本研究中所有患者术后每周需口服阿仑膦酸钠片抗骨质疏松,该药口服后需直立活动2 h,对于OVF刚行PVP术的患者而言,2 h的直立活动的运动量可能存在超负荷。

本研究纳入病例均为老年人,大多采用局部麻醉,在俯卧位下行PVP术,考虑到老年患者耐受性问题,因此手术时间的长短对于这类手术显得尤其重要。与常规注射法对比,明胶海绵预填塞法在手术时间上略有延长,但并无明显差异,而分次注射法在手术时间上明显长于前两种,考虑可能与注射后需经历等待期相关[2]。在透视次数上,分次注射组的透视次数最多,A组次之,C组最少。这可能与分次注射的次数决定,笔者注射多为双边穿刺,一般单边注射次数在2~3次,这与其他学者存在一定差异,因为有些学者注射分5次进行[10],分的次数越多,其透视次数也会相应增加,同时注射时间也会相应延长。

根据不同渗漏情况影响不同,其中影响较大的为椎管内骨水泥渗漏、血管内渗漏和椎间盘渗漏。椎管内骨水泥渗漏可导致脊髓损伤的热损伤和机械压迫症状导致脊髓神经受损,引起一系列的临床症状;血管内渗漏可导致骨水泥如栓子样流向远处脏器(如心肺等)导致器官栓塞,引起一系列栓塞症状;而椎间盘渗漏是引起术后局部疼痛的常见原因,甚至可能导致临近椎体骨折。笔者研究中采用常规注射法的C组渗漏一般常见于椎旁,共4例,其中1例合并椎管内渗漏(图1),以上患者均无神经损伤症状,也无周围组织压迫症状,单独椎管内渗漏1例(图2),出现一过性排尿困难,无会阴区不适,术后予复查CT,明确椎管内渗漏后给予导尿、补液、甲强龙静滴后逐渐缓解,未行手术干预;椎间盘渗漏1例(图3),该患者术后疼痛缓解不满意,表现为起身活动后感腰背部胀痛感(VAS 6分),随访1个月仍不缓解,考虑可能与该患者椎间盘渗漏量较多,后凸角度较大,同时活动时刚度较大的骨水泥块研磨下位椎体终板引起疼痛;血管内渗漏1例,该患者术中注射第1管骨水泥时发现血管内渗漏,及时中止注射,观察生命体征未出现异常后再继续手术,术后患者未发现心肺栓塞表现,术中影像可见椎旁血管内一高密度影,一直延伸至下腔静脉。明胶海绵组出现1例无症状椎旁渗漏,未发现其他类型的渗漏;分次注射法共有2例渗漏,其一为椎旁渗漏,无临床症状,为二次注射时推注压力陡降导致注射过快所致;另一例为血管内渗漏,在CT上呈现短节段的血管内骨水泥影,无临床症状,远处脏器术后CT未见栓塞征象,考虑可能与注射初期骨水泥偏稀有关,但因初次注射时量少,因此不足以引起远处脏器栓塞。假设这例患者如采用常规注射,由于注射量较大,有可能出现远端脏器栓塞。

不足之处:(1)本文未对骨密度情况、年龄、椎体体积等进行分类,对骨水泥注射的量缺乏术前的预估,同时随访时间短,缺乏中长期的随访数据:如中长期的VAS评分、再骨折率、邻椎体骨折率等;(2)明胶海绵目前填塞的量尚无标准,笔者未评估椎体体积、骨裂缝大小、骨质疏松程度等进行个体化调整;(3)样本量较少、缺乏多人多次对渗漏影像进行评价等因素可能也导致结果的偏倚。

综上所述,对比分次注射和常规注射,明胶海绵预填塞法可有效预防椎体成形中骨水泥渗漏,而且不影响手术效果,可作为推广。分次注射渗漏率虽有下降,但存在手术时间长、术中透视次数增加等缺点,且术中疏通注射管道操作中存在一定风险,对手术安全上构成一定的挑战。因此明胶海绵预填塞法在安全性和时效性上更具有优势。