隋代帝陵制度研究

冉万里

(西北大学文化遗产学院)

隋祚短促,真正意义上的皇帝只有两位—隋文帝、隋炀帝。他们的陵墓是研究隋代帝陵制度的基本材料。随着对隋文帝泰陵调查与勘探的深入[1],以及炀帝墓的发现,对于深入认识隋代帝陵制度在中国古代帝陵中的地位,奠定了重要的基础。本文以调查勘探的隋文帝泰陵为中心,对隋代帝陵制度的沿革以及在中国帝陵发展史上的重要地位进行分析、总结和蠡测,不足之处,尚祈指正。

一、隋文帝泰陵

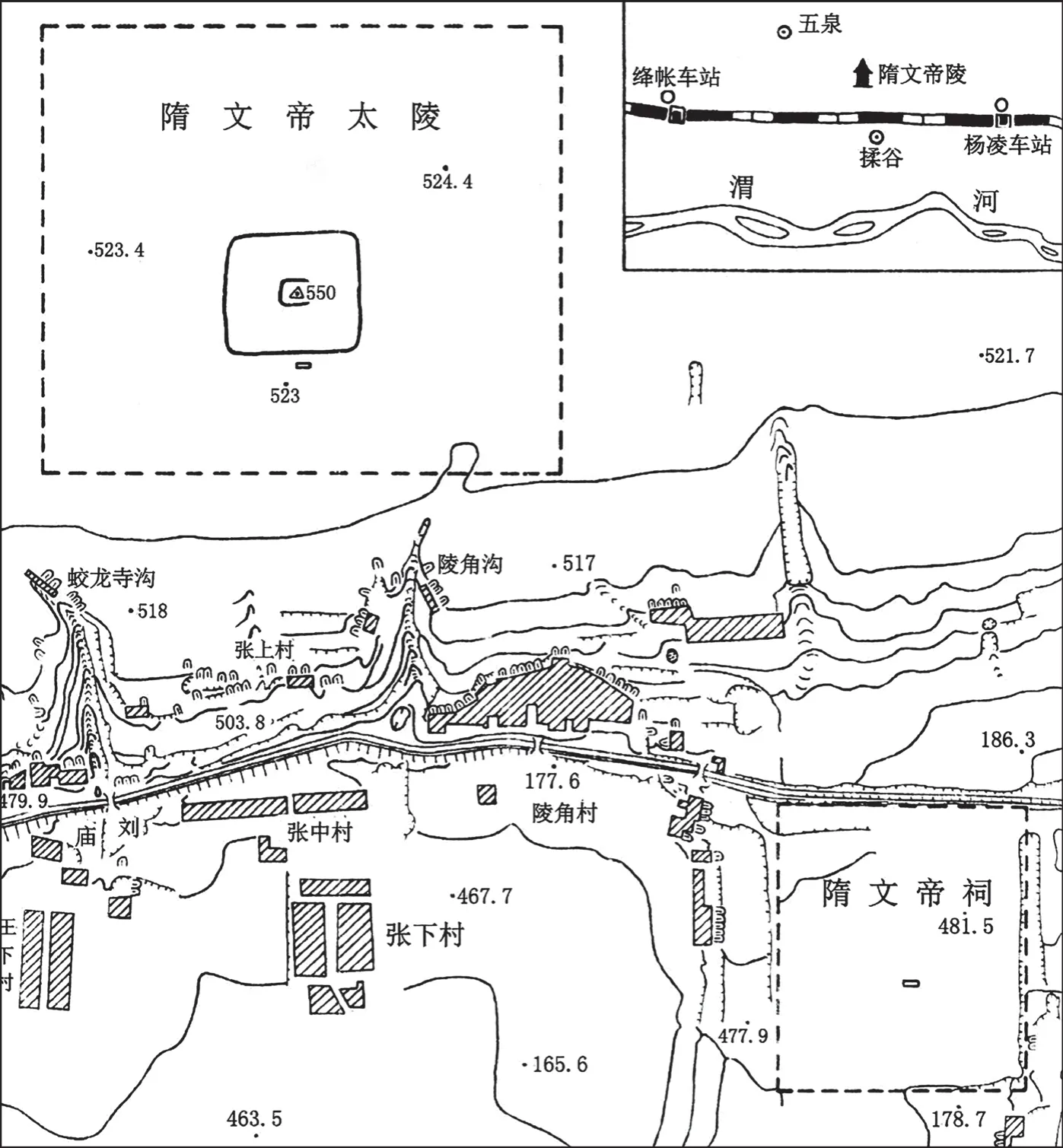

隋文帝泰陵(以下简称泰陵)位于陕西咸阳城西75 公里处的三峙原上,行政区划属于杨陵区五泉乡双庙坡村(图一)。据《隋书·后妃列传》记载,仁寿二年(602 年)八月甲子,“(文献独孤皇)后崩于永安宫,时年五十。葬于泰陵。”[2]《隋书·高祖本纪下》记载:“(仁寿四年秋七月)丁未,崩于大宝殿。”“冬十月己卯,合葬于泰陵,同坟而异穴。”[3]

1.陵址的选择

泰陵选在三峙原上,陵园和封土所在地高敞、平坦,海拔在523 ~524 米,封土之所在与陵园以南、祠庙以东之间的海拔有60 米左右的高差,地势总体上北高南低。同时,泰陵陵园之南即为渭河,隔渭河与终南山相望。泰陵选择这种背山(原)面水、坐北向南、北高南低的地势,总体上与西汉帝陵以及唐代帝陵在地形的选择上相一致。这种北高南低的地势,也与大兴城的地势自南向北逐渐增高相一致,符合中国古代建筑逐渐增高的理念。这种地形与地势,文献中称为“吉地”,且要经过占卜[4]。文献皇后崩,宇文恺与杨素负责营建山陵之事,文帝称善[5]。何稠也参典山陵制度,并获得文帝信任,文帝甚至还将自己的后事托付给何稠[6]。结合这些文献记载,可知泰陵的修建由杨素总负责,萧吉负责选择陵址,宇文恺、何稠等人负责具体设计和修建。

2.陵园

经钻探,发现陵园周围有垣墙,平面呈南北向长方形,南北长628.9、东西宽592.7 米。墙基宽4.4 米。陵垣大部分已毁,唯北面尚有残垣存在。每面陵垣中部和四角都发现有大量残砖断瓦,说明应当有门庭和阙楼之类的建筑。门外有一对平面呈梯形门阙。垣墙之外环绕围沟。

墓域环绕围沟的做法,在近年来的西晋至隋唐墓葬的地面设施中屡有发现,与泰陵年代相距不甚久远的北魏孝文帝长陵[7]、西魏元宝炬永陵[8]的陵垣外即有围沟。如果再往前追溯,围沟也见于西汉帝陵,如汉景帝阳陵帝、后各自的陵园外围,又构筑有一个外侧有围沟内侧有墙垣的巨大共用陵园[9]。可见,泰陵在陵垣外侧开挖围沟的做法,近者是受了北魏长陵和西魏永陵的影响,远者则是对西汉陵园布局样式的模仿和改变,反映了隋代帝陵在陵园建设中对西汉帝陵制度,以及迁洛后的北魏长陵与西魏永陵的沿袭,某种程度上而言则更多地是对西汉制度的恢复,甚至可以说整个这一时期的帝陵都在追求对西汉帝陵制度的恢复。

图一 隋文帝太陵陵园平面示意图

3.封土

泰陵采取封土为陵的埋葬方式。封土现高25.1 米,位于陵园中部略偏东南,呈长方形覆斗状,夯筑而成,顶部平坦,底部基础部分呈“凸”字形。顶部东西长42、南北宽33 米;底部现残存东西长153、南北宽153 米。从考古发掘的北周武帝孝陵来看,地面无封土,基本上执行了武帝生前遗令,不封不树[10]。而泰陵之前的东汉帝陵、北魏孝文帝长陵及西魏元宝炬永陵等的封土呈圆丘形或者圆锥形,与泰陵的封土完全不同。泰陵的覆斗形封土,显然是对秦汉帝陵封土呈覆斗形旧制的恢复,并为此后的唐高祖献陵所继承,又显示了唐承隋制的一面。

4.合葬方式

经钻探,在泰陵封土南部发现两条南北向墓道,均为7 个天井、7 个过洞,两条墓道间距23.8米。其中西侧墓道南北长78.7、宽3.5~5.6米,东侧墓道略短稍窄。两条墓道的探出,证实了文献记载的泰陵采用“同坟而异穴”是确实的,也说明泰陵的墓室坐北向南,为南北向。所谓“同坟而异穴”即在同一座覆斗形封土之下,开挖两座长斜坡墓道、多天井、多过洞的墓室。与北周武帝孝陵相比较,至少泰陵的墓道至墓室部分与孝陵相似,可见泰陵的墓葬形制有继承和发展了北周帝陵的一面,不过比孝陵多出2 个天井、2 个过洞,规模也大于武帝孝陵[11]。

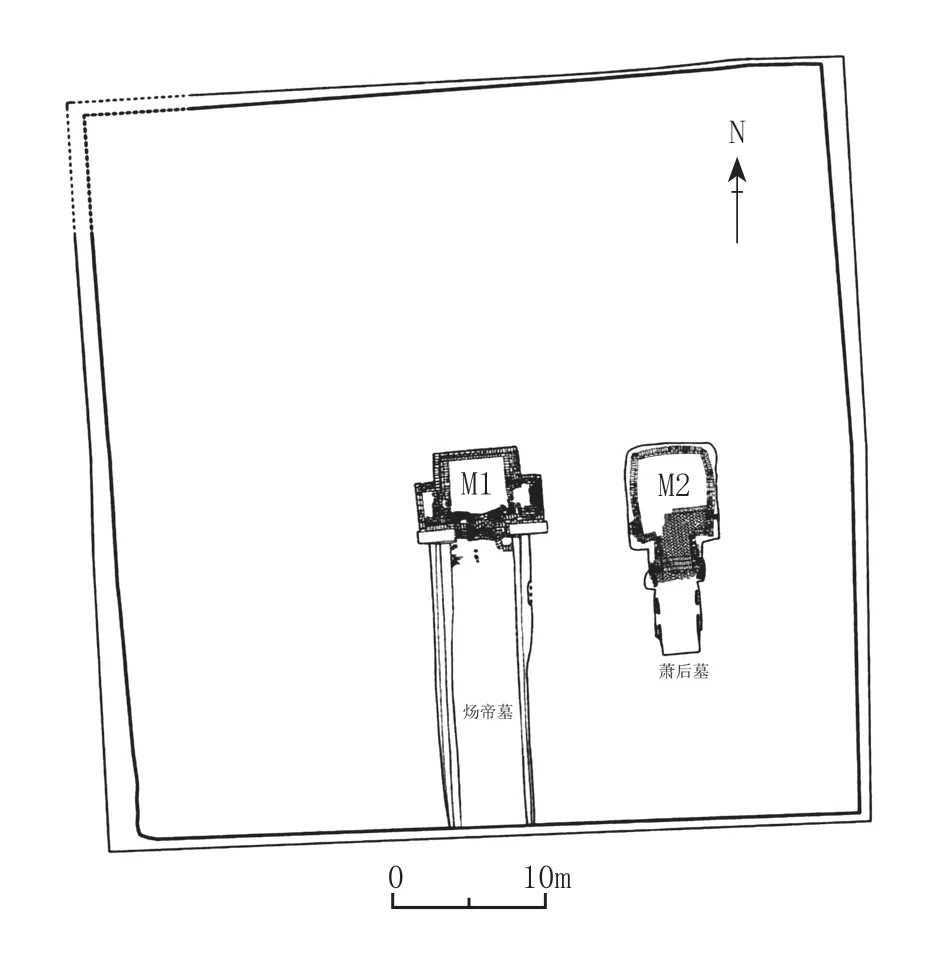

图二 隋炀帝墓平面布局图

考古发掘的炀帝墓采取“同坟而异穴”的合葬方式[12](图二)与泰陵相一致,这说明唐贞观年间埋葬隋炀帝时,是依据隋代帝陵制度而葬的。结合炀帝与萧后的合葬情况来看,炀帝墓居西,萧后墓居东,那么,泰陵西侧似应为文帝的墓葬,东侧应为独孤皇后的墓葬。另外,还可以骨架保存较好的开皇七年(587 年)宋忻夫妇合葬墓为例[13]。宋忻夫妇合葬墓属于迁葬,二人合葬之时,在尸骨位置的安排上应该遵循当时习俗或者习惯,刻意地进行了安排,而不是任意而为,对于了解隋代合葬之时墓主人尸骨位置的安置有重要参考价值。从宋忻夫妇合葬墓的骨架位置来看,宋忻居西,其妻韦胡磨居东。这与笔者前面所推测的文帝墓居西,独狐皇后墓居东相一致。总之,隋代帝后采用“同坟而异穴”合葬,而且墓葬位置则为帝西后东,是当时丧葬习俗的反映。

又从西汉十一座帝陵来看,除个别帝陵之外,大多数帝陵合葬之时,不管其陵园状况如何,在帝、后陵位置的安排上都遵循帝西后东的方式。新近发现的海昏侯墓,也采取海昏侯居西,其妃居东的同茔异穴合葬方式[14]。这种方位的安排似乎可以看作是泰陵合葬时遵循的原则,所不同者仅在于泰陵是同坟异穴而已。

作为重要的参考对象,特别值得注意的是唐高祖献陵的陵园布局。通过对唐高祖李渊献陵封土南部进行勘探,也发现有两条墓道,其中西侧墓道较宽,宽度在4.9 ~5.5 米;东侧墓道略窄,宽度在4 ~4.8 米。东侧墓道勘探出三个天井[15]。这一勘探结果具有重要意义,说明唐初帝陵在丧葬制度上继承了泰陵的“同坟而异穴”的合葬方式,其中墓道较宽的西侧墓葬的墓主人似乎是高祖本人,而墓道略短略窄的东侧墓葬的墓主人似乎是一起合葬的后妃,这与考古发现的炀帝墓的合葬方式完全一致。从这一重要的结果来看,唐陵的合葬方式似乎也经历了由同坟异穴到同坟同穴的发展过程,而高祖献陵明显延续了隋文帝泰陵的合葬方式。

这里还需提及的是西魏元宝炬永陵。在永陵陵园之内,现存两座墓葬,封土一大一小,西侧大者目前认为是元宝炬的永陵,而关于永陵东侧墓葬的墓主人诸说不同,这里主要依据《北史》的记载并结合现存地面封土进行简单的论述和辨析。元宝炬永陵东侧墓葬距离永陵仅24 米,而且处于同一陵园(围沟之内),一般而言,与帝陵处于同一陵园之内的同一时期的墓葬,其墓主人只能是皇妃身份人物,也就是说永陵东侧的墓葬应该是皇妃身份。奇妙的是文帝泰陵封土南部探出的两条墓道间距为23.5米,唐高祖献陵的两条墓道间距则较近一些,为10.7 米。元宝炬永陵陵园之内的两墓间距离如此之近,似乎暗示了其东侧墓葬埋葬的只能是后妃身份的人物。据《北史》记载,元宝炬的两位皇后乙弗氏和悼皇后郁久闾氏在合葬永陵时有明确的先后顺序。悼皇后在大统六年死亡,十七年迁葬,与元宝炬同时合葬于永陵,应该在当时采取了同穴合葬。而乙弗氏先是凿麦积崖龛葬,号寂陵,在永陵山陵之事完成以后,其子废帝先是将乙弗氏神主袝太庙,后来才合葬永陵[16]。也就是说,由于悼皇后郁久闾开皇二年(582 年)李和墓(石棺大头向南)[18]、开皇九年宋忻夫妇墓[19]、先后于开皇十一年和仁寿元年下葬的元威夫妇墓[20]、先后于开皇九年和大业三年(607 年)下葬的张綝夫妇合葬墓[21]等。这种葬式大约一直延续到大业初年,如大业元年李裕墓[22]、大业四年李静训墓[23]等都是如此。在一些小型墓葬中,也以头南足北为多,如2013 年在西安枣园西路三民村发掘的30 座小型隋墓,葬式清楚者均为头南足北的仰身直肢葬,该墓地被推断为隋代的宫人葬区[24];1966 年至1975 年在安阳殷墟发掘的29 座隋墓中,18 座墓葬为头南足北的仰身直肢葬[25]。第二种为头北足南的仰身直肢葬。大约在大业时期,尸骨安置方式开始变为头北足南,目前明确的如大业四年(608 年)苏统师墓[26]等。第三种为头西足东的仰身直肢葬,如潼关税村隋墓[27]即是如此,石棺大头向西。一些小型墓葬的葬式,也采用头西足东的仰身直肢葬,安阳殷墟29 座隋墓,其中10 座墓的葬式为头西足东的仰身直肢葬[28]。依据目前所知的京畿地区的高等级隋墓来看,以上第一种葬式占据绝对地位,第二种较罕见,而第三种则仅见于潼关税村隋墓,显然第一种属于京畿地区大型隋墓的主要葬式。据此可以推测,泰陵大概也采用了头南足北的仰身直肢葬。氏已经事先与元宝炬同穴合葬了,而乙弗氏从麦积崖迁葬也需要时间,所以,废帝采取了先将其母的神主袝太庙,然后进行迁葬的办法。但迁葬乙弗氏之时元宝炬山陵之事已经结束,那么文献中记载的乙弗氏合葬永陵,只能是同茔异穴合葬了。如此,则元宝炬永陵东侧24 米的埋葬者可能就是文献记载的皇后乙弗氏。这样一来,则西魏永陵采取了两种合葬方式,即同坟同穴和同茔异穴,而且其周围绕以围沟。但值得注意的是,笔者所推测的乙弗氏皇后墓位于元宝炬永陵东侧,这一点与后来的泰陵、唐高祖献陵、唐李弘恭陵[17]在合葬问题上采取尊者在西,祔葬者在东相一致。

关于尸骨的头向,就目前已发掘的隋代墓葬来看,主要有三种方式:一种是开皇至仁寿时期的大型墓葬一般采用头南足北的仰身直肢葬,如

图三 汉宣帝杜陵陵园平面图

5.祠庙

文帝祠庙遗址位于泰陵东南原下约0.5 公里的陵角和陵东两村之间的高地上,当地群众叫“祭祀坛”,《扶风县志》称“隋文帝祠”,宋代碑文称“隋文帝庙”。

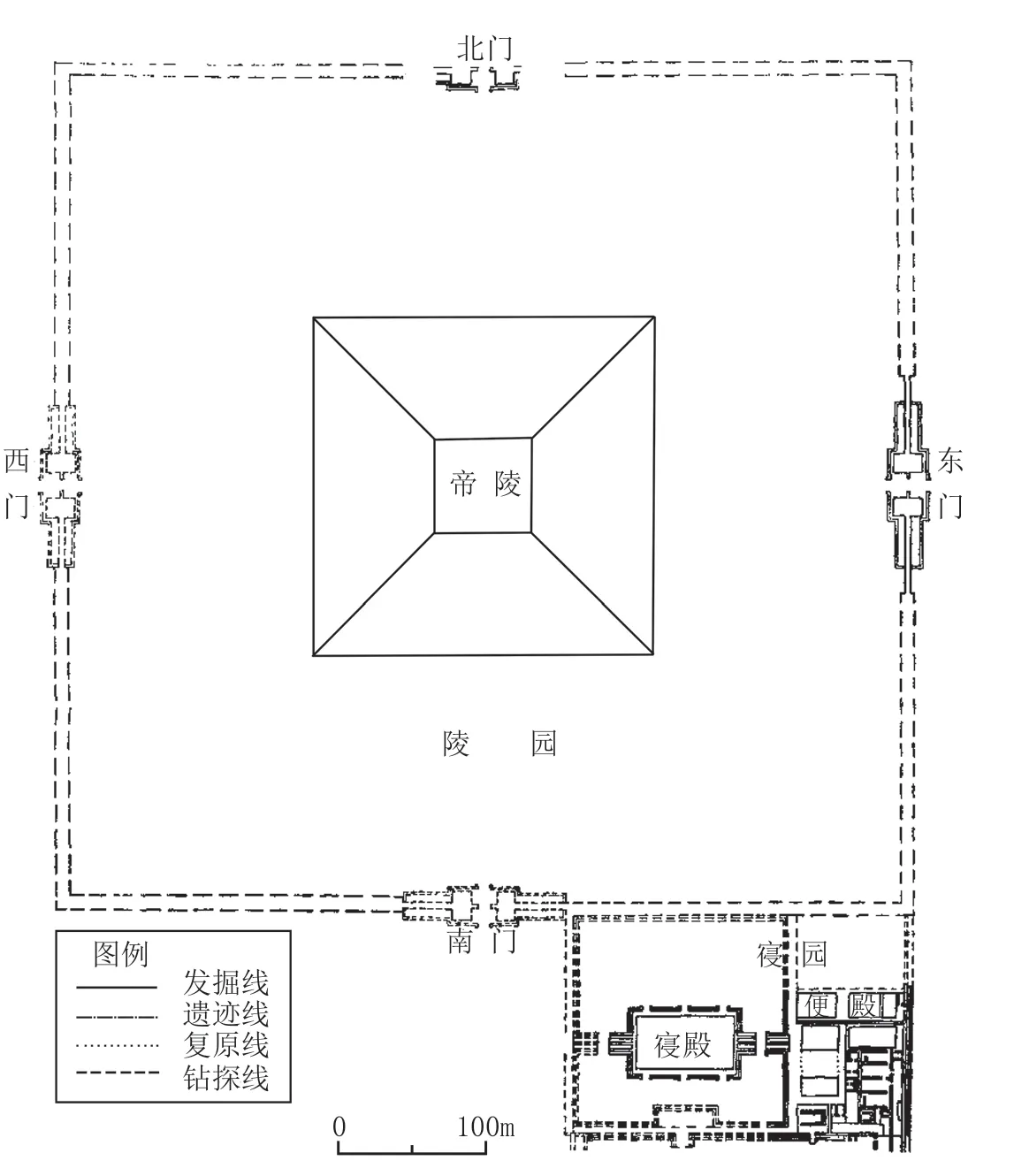

从隋文帝祠庙与陵垣的关系来看,祠庙位于泰陵东南,四周有垣墙,平面为南北向长方形。垣墙东西宽354、南北长384 米。除北墙破坏较甚外,其余三面都有残存。残高1.8 ~3米左右,夯层厚0.12 ~0.15 厘米,夯窝直径0.06 ~0.08 米。墙基宽度:西墙宽14、北墙宽10、东墙宽16.4、南墙宽10.1 米。据调查与勘探,在南墙和北墙上发现了马面,其中南墙4处,北墙2 处。从四角有土阙和大量砖瓦残片看,当年建有角阙及阙楼。南墙中部保存有门址。笔者曾经认为这处建筑遗址是祠庙与佛教寺院合二为一的产物[29],但问题似乎还有商讨的余地。值得注意的是,在西汉初期,帝陵的寝殿位于陵园之内,大约自汉文帝霸陵开始,寝殿从陵园中移出,并建成寝园,一般位于帝陵陵园东南部[30]。如在汉宣帝杜陵紧靠陵园的东南部,发现一处平面呈正方形的建筑基址,东西长174、南北宽120 米,周围有夯土筑成的围墙被认为是寝园建筑遗址(图三)[31]。西汉宣帝杜陵陵园,虽然不一定是泰陵绝对的模仿对象,但其影响是显而易见的。如此一来,泰陵东南部的建筑,似可以上溯到汉代帝陵陵庙、寝园和帝陵以外的墓葬的祠堂,可能是受西汉帝陵的影响,并结合了佛教因素,从而将祠庙、寝园及寺院合三为一了。如果再进一步将泰陵陵园及东南部的祠庙建筑结合起来看,其布局与汉宣帝杜陵极为相似。由此可见,杜陵陵园的布局可能对泰陵产生了重要影响,这一点通过考古发掘在布局上表现得极为明显。

另从对泰陵陵园东南祠庙遗址的调查结果来看,知祠庙遗址仅在南面辟一门。同时,调查者在南墙垣及北墙垣发现了六个阙楼的基础部分(原来称为马面),未见于东西墙体,而且数目不等。笔者以为南墙垣中部门道两侧凸出的基础部分,其性质应该是门阙,而门两侧与角阙之间的凸出部分,则是为了增加建筑的宏伟而设置的阙楼的基础部分,北墙垣上的两个阙楼是为了与前面门两侧的阙楼相对称而设置的。从目前发掘的唐长安城及洛阳城城门遗址来看,仅在洛阳定鼎门遗址两侧发现阙楼遗迹[32]。在敦煌莫高窟晚唐时期第138 窟壁画中正门为五个门道的城池图中,其城门两侧即带有阙楼(图四)[33],但这可能是唐长安城郭城明德门、大明宫丹凤门的五门道与洛阳城定鼎门两侧的阙楼在敦煌的交汇,是敦煌当地艺术家对长安和洛阳城门样式同时吸收和融合的结果,而不是单纯的对城门及阙楼的真实描绘。这些考古发现以及图像资料,反映了泰陵陵园东南建筑遗址墙体上凸出部分是阙楼下部的基础(墩台),所以,称为阙楼的基础(墩台)似乎更合适一些。结合前文论述,设计大兴城的宇文恺曾参与泰陵的山陵修建,那么,山陵的建筑样式应该出自宇文恺之手,他设计出祠庙南门两侧带阙楼的样式也不足为奇,在他后来设计的洛阳城定鼎门两侧即是如此。如此,则泰陵祠庙南门两侧的阙楼建筑,可以视为洛阳城定鼎门两侧阙楼的预演也未为可知。

图四 敦煌莫高窟第138 窟五门道城池壁画

通过对唐高祖献陵的勘探和发掘,在其陵园北部发现了一处建筑遗址,而且规模巨大,发掘者根据在陵园东北发现的石佛殿上的“陵寝”二字,认为是陵寝建筑[34]。但笔者以为这里的“陵寝”似乎是一种泛称,而不是专指陵园北部的建筑而言,况且在献陵陵园西南部发现了下宫也即寝宫遗址(俗称皇城),不可能再修建一座寝宫。再者,如果献陵陵园的北部建筑是寝宫,而将佛教造像供奉在寝宫里似乎显得不可思议,这样做要么有别的原因,要么恰恰反映了其建筑具有祭祀性质。联系到泰陵的祠庙,结合献陵陵园北部的建筑遗址及在陵园东北发现的石佛殿来看,这里可能是献陵的祠庙遗址。诚如此,那么献陵的祠庙与泰陵位置不同,从东南部移到了陵园北部,这似乎是一个重要变化,而且也继承了泰陵将祠庙与寺院置于陵园的做法。另外,在献陵陵园北部发现的这组建筑遗址外围有一周围沟,这与泰陵陵园垣墙外围的围沟相似,但献陵陵园垣墙外围未见围沟,可见泰陵陵园垣墙外围的围沟被献陵祠庙所继承,两者正好相反,这种相反表面看似没有关联,实际上也是一种制度在形成过程中的嬗变。如果再往前推,在汉景帝阳陵陵园东南300 米处也发现一处遗址,整个遗址呈圆丘状,中部高,周围低,平面呈正方形,边长约260 米,由围墙及外侧围沟(壕沟)、四面门址以及中心建筑等组成,整个遗址呈“回”字形布局,推测是阳陵陵庙德阳宫遗址或象征汉长安城中的礼制建筑[35]。从汉景帝阳陵陵庙(德阳宫)周围绕有围沟(壕沟)这一点来看,泰陵陵园东南部的建筑则是对西汉制度的恢复,而高祖献陵的祠庙则移到陵园北部,同样沿袭西汉制度,在周围绕以围沟。

6.陵寺

据唐法琳《辩证论》卷三记载,炀帝曾“于泰(太)陵、庄陵二所并各造寺”[36]。据调查,在陵园西南约750 米的西赵村曾经发现古代寺院遗址,其中发现隋唐时期的砖瓦、观音菩萨像等,被推测是炀帝在泰陵所修建的寺院遗址。如此,在泰陵陵园东南和西南分别为祠庙和寺院,寺院作为祈冥福之地,祠庙则作为祭祀之地,外来的佛教文化与祭祀祖先的传统完美地结合在了一起。

7.石刻

目前,泰陵陵园原来是否有石刻还不大清楚。根据目前发掘的隋代京畿大兴地区高等级的隋墓来看,墓前多置石刻。据《扶风县志》云:“隋文帝泰陵(《隋书》《资治通鉴》均作“太”),在县东南四十五里三峙原上,(占)地九顷余,城垣遗址尚存,殿、庭、门、库久废,历代碑碣碚折,镌诸朝绅像犹有存者,今并亡矣!”[37]据《隋书·礼仪三》记载:“三品已上立碑,螭首龟趺。趺上高不得过九尺。七品已上立碣,高四尺。圭首方趺。”[38]文献中虽然没有明言于墓前立其他石刻,但考古发现证明还存在石柱、石羊等石刻。如潼关税村隋墓前发现一对石柱础石[39],三原双盛村隋李和墓前残留1 对石羊[40],北周至隋的尉迟运和贺拔氏墓前发现3 个石人、1 对石羊、1 对石虎[41]等,这些发现说明其墓前原来安置有石碑及其他石刻。唐贞观五年(631 年)淮安王李寿墓前有石人1 对、石羊2 对、石虎1 对、石望柱1 对[42]。通过对西魏元宝炬永陵的勘探和调查,得知其陵前神道两侧原来有石人、翼兽等,现仅存翼兽(图五)。参考这一点,可知泰陵前有石刻存在的可能性,其石刻样式似乎介于永陵和唐高祖献陵之间,也就是说《扶风县志》所载者并非虚言。

图五 西魏永陵石翼兽(刘呆运提供)

8.陪葬墓

关于泰陵的陪葬墓问题,调查资料和文献资料均未见有描述。但从西汉、东汉帝陵以及后来的唐代帝陵来看,都有数量不等的陪葬墓存在。而杂糅了西汉帝陵制度的泰陵却未见相关的考古发现,这是一个值得注意的问题。不过《隋书·礼仪三》的一段记载值得注意,“在京师葬者,去城七里外。”[43]这一规定不仅是针对平民而言的,也是对贵族和官吏而言的,即允许当时的贵族和高级官吏葬在大兴城七里之外的地方,而不是去陪葬泰陵,省去了长途奔葬泰陵的麻烦。目前关中地区发现的40 余座大型隋墓,大都葬于大兴城周围,这似乎暗示了泰陵可能不存在陪葬问题。再者,隋唐帝陵恢复陪葬并得到朝廷认可,大约始于唐太宗贞观十八年间,据《唐会要》卷二十记载:“汉氏将相陪陵,又给东园秘器,笃终之义,恩意深厚。自今以后,功臣密戚及德业佐时者,如有薨亡,宜赐茔地一所,以及秘器,使窀穸之时,丧事无阙。”[44]在唐高祖献陵的山陵制度问题上,一开始也是“令依汉长陵故事”[45],虽然最终有所省减,但其制度的渊源还是清楚的。从文献记载来看,在山陵制度上,唐太宗艳羡和恢复的也是西汉帝陵制度,并以将相陪葬。至此,大体上可以推断泰陵不存在唐陵那样数量巨大的陪葬墓,但这仍然需要考古钻探及发掘来证明。

9.泰陵与大兴城的关系

关于隋唐墓葬与大兴城(唐长安城)的关系,宿白在评论李寿墓壁画题材时指出:“(李寿墓)甬道后部(石门之内)东壁画寺院,西壁绘道观,大约也和隋文帝建大兴,于皇城之南中轴大街(朱雀大街)东侧置大兴善寺,西侧置玄都观的设计有关”[46]。宿白的意见高屋建瓴,对探讨隋代帝陵制度与大兴城的关系具有指导性意义。

既然西汉帝陵及陵园的修建模仿了汉长安城,而泰陵的陵园垣墙、围沟、封土等又模仿西汉帝陵陵园,那么,宇文恺在设计、修建泰陵时按照大兴城的设计理念来营建是完全有可能的。被称为“阳陵模式”的景帝阳陵,其设计理念是模拟汉长安城的,陵园及垣墙、帝后陵、罗经石、诸侯王墓、陪葬坑等,都分别象征汉长安城外城、未央宫、长乐宫、礼制建筑、诸侯王王国辖地、政府机构及设施等,也即景帝阳陵是模仿现实中的西汉帝国修建而成的[47]。参考这一点,宇文恺在设计泰陵的山陵制度时,不仅在逐步恢复西汉制度,也模拟了大兴城的某些因素,如陵园垣墙外围的围沟象征护城河,南北向长方形墙垣模拟大兴城郭城,大体居中的封土及墓室象征宫城,祠庙象征礼制性建筑及大兴城的寺院等等。而这种对大兴城(唐长安城)的模拟,在后来的唐乾陵等帝陵陵园表现得尤为明显,或者说日臻完善和成熟,这一点也充分显示了泰陵具有明显的过渡性,但隋代帝陵恢复汉制之功不可抹杀。

二、隋炀帝墓

《旧唐书》卷一记载,武德元年九月辛未,“追谥隋太上皇为炀帝。”武德五年八月,“葬炀帝于扬州。”[48]扬州曹庄隋炀帝墓的发现为了解隋代的丧葬制度提供了非常重要的资料[49],张学锋的论文回答了诸多的疑问,确证了扬州曹庄隋墓即炀帝墓无疑[50]。炀帝墓对于认识隋代帝陵制度有重要参考价值。

除张学锋总结的内容之外,还应该注意及强调的是,炀帝墓由于埋葬在扬州,其地理位置决定了炀帝陵的构筑方式只能是南方地区流行的墓葬构筑样式,东晋南朝帝陵也是如此。主要表现为:修筑墓室时首先开挖大型的方形竖穴土坑,然后在坑内修筑墓室。由于土质的原因,未见过洞、天井等,但却修筑出略微倾斜的长斜坡墓道,这显然是对京畿地区大型墓葬多采取长斜坡墓道样式的模仿。与同地区同时代的其他墓葬相比,炀帝墓的规模是巨大的,也就是按照当地所能达到的帝陵标准修建的。

类似的墓葬在唐代南方地区也发现过,湖北郧县发现的濮王李泰家族墓就是如此。如永淳二年(683 年)薨嗣圣元年(684 年)三月迁葬的唐濮王李泰次子李徽墓[51]、天授元年(690年)唐濮王李泰妃阎婉墓[52]、开元十二年(724年)李泰长子嗣濮王李欣墓[53]等,与同时期的京畿地区大墓相比较,其规模都是比较小的。尽管无法完全与京畿地区同一级别墓葬的规模相比,但在墓葬修建过程中,也竭力表现出京畿地区流行的长斜坡墓道和天井、砖室、绘制壁画等因素,其基本样式则完全是京畿地区流行的墓葬样式,也能够反映出墓主人高等级的身份。如果单纯地从规模角度与京畿地区同时期同等身份的墓葬相比较,其规模显然较小,但如果与其葬地同一时期的墓葬相比,规模却是最大的,也充分体现了墓主人高等级的身份。所以,对于这些墓葬等级的判断,不能绝对化地比较其规模,而要将其放在一个特定的区域内去比较其相对规模。边长达48 米的方坑说明其封土边长不小于48 米,这在南方地区同一时期墓葬中是没有的。由此可知,所谓炀帝墓实际上就是炀帝陵,唐王朝在埋葬炀帝之时给予了其帝陵的待遇。

从炀帝与萧后的合葬来看,炀帝墓室居中偏南,萧后墓位于炀帝陵东侧。排除掉其他因素,就炀帝墓墓室周围的空间客观而言,萧后与炀帝合葬之时有四种可能的选择,一是同室合葬,二是选择在其西侧合葬,三是选择在其东侧合葬,四是选择葬于其北部合葬。但发掘结果却最终葬于炀帝墓室东侧,采取了与泰陵完全一致的“同坟而异穴”的合葬方式。这显然是当时帝西后东的“同坟而异穴”的合葬方式所决定的,它应该是隋代帝陵的基本合葬方式。

随葬品中既有隋唐墓葬中常见者,也有一些标志墓主人身份者,如十三环玉带、玉璋、钟磬等。

关于十三环玉带,据《旧唐书》卷四十五记载:“隋代帝王贵臣,多服黄文绫袍,乌纱帽,九环带,乌皮六合靴。百官常服,同于匹庶,皆著黄袍,出入殿省。天子朝服亦如之,惟带加十三环以为差异,盖取于便事。”[54]

萧后亡时,是以皇后礼埋葬的。据《资治通鉴》卷一百九十八记载,贞观二十二年(648年)三月,“庚子,隋萧后卒,诏复其位号,谥曰愍;使三品护葬,备卤簿仪卫,送至江都,与炀帝合葬”[55]。萧后墓出土的16 件编钟、20件编磬以及玉璋,都是其身份的标志物。编钟、编磬是隋唐时期的宫廷雅乐乐器。据《隋书·音乐志下》:“二曰编钟,小钟也,各应律吕,大小以次,编而悬之,上下皆八,合十六钟,悬于一簨簴。”虽然没有说铜编磬之事,但却有对石编磬的记载。“石之属一:曰磬,用玉若石为之,悬如编钟之法。”[56]可能是以铜编磬代替了石编磬。编钟、编磬与其他乐舞图中仅有箜篌、笙、拍笳等完全不同,属于雅乐,是帝王身份的象征。这些标志性的随葬品,同样也显示了炀帝墓的帝陵身份。可以推测,在泰陵甚至唐代帝陵中,当然也会随葬这些标志身份的随葬品。

炀帝墓作为一座帝陵,其主要特征表现为:一是长斜坡墓道单室砖构墓室,类似于京畿地区高等级的隋墓;二是随葬品中有绝对的象征身份的器物;三是合葬方式与泰陵完全相同—帝西后东的同坟而异穴。

三、潼关税村隋墓等墓葬与隋代帝陵制度

潼关税村隋墓规模巨大,是一座长斜坡墓道、6 个天井、7 个过洞的单室砖筑墓葬,水平总长度达63.8 米,墓主人被推测为太子杨勇[57],其规模和墓道部分的结构与泰陵非常接近,说明其接近帝陵制度。类似的7 个天井、7 个过洞的墓葬还见于西安郭家滩大业六年(610 年)隋姬威墓,但墓道长46.75、宽2.05 米,规模略小[58]。税村隋墓的壁画题材包括出行、仪仗、列戟、阙楼(门楼)、天象等,葬具采用雕刻华丽的石棺。不论从壁画还是葬具来看,这座墓葬的墓主人身份是比较高的,是隋代京畿地区最高等级墓葬的代表。

目前发现的京畿地区其他等级较高的隋墓,大都表现出一个共性:长斜坡墓道,多天井、多过洞,单室砖筑或者土洞,石质葬具有石门、石棺床及石棺,绘制壁画,其题材包括仪仗、列戟、阙楼等。其中的列戟,在隋代三品以上的宅第门前已经广为列置。据《隋书·柳彧传》记载:“时制三品已上,门皆列戟。”[59]说明隋墓壁画中的列戟与唐墓壁画中的列戟一样,是现实生活中墓主人身份等级象征的翻版。参考潼关税村隋墓、开皇二年(582 年)李和墓[60]、有皇家血统的大业四年(604 年)李静训墓[61]等,可以推测泰陵似乎也采用了此类石质葬具,其墓道中也应该绘制有与税村等隋墓相类似的壁画。

在隋代等级较高的墓葬中,还出土了各类玉器,如半圆形玉饰、瑗形玉饰、玉璜、串饰等各类玉佩的发现,说明这些墓主人死后采取了朝服葬[62]。据《隋书·礼仪三》记载:“官人在职丧,听敛以朝服,有封者,敛以冕服,未有官者,白帢单衣。妇人有官品者,亦以其服敛。”[63]炀帝墓中十三环玉带的发现已经证明了这一点,对认识泰陵的丧葬制度有重要的参考价值。

潼关税村隋墓等高等级隋墓的发掘,无疑为深入认识隋代帝陵的丧葬制度提供了重要参考。从这些高等级墓葬的结构可以推测,泰陵的墓室也是砖筑,且采用了石门、石棺床及石棺等,墓道及墓室中绘制的壁画题材有出行、仪仗、列戟、阙楼(门楼)、天象等。特别是其中象征墓主人身份的仪仗和列戟,非常值得重视,是泰陵丧葬制度的重要参考。

四、结语

通过对隋代帝陵制度的探讨,可以看出其制度具有明显的过渡性,即处于从西汉、北魏孝文帝长陵、西魏永陵、北周武帝孝陵等向唐代帝陵制度的过渡阶段。

在地形地势的选择上,遵从背山(原)面水的基本原则。构筑陵园,陵园四面辟门并设门阙,四角设置角阙。陵园开挖围沟的做法显然是对西汉帝陵、北魏孝文帝长陵、西魏元宝炬永陵的继承和发展。采取封土为陵,墓室居于陵园中部偏南,坐北向南。封土呈覆斗形,也是对秦、西汉帝陵覆斗形封土的恢复。在陵园东南部构筑寝园、祠庙与寺院三合一的建筑,用于祭祀,祠庙南门两侧设置阙楼,四角设置角阙。种种迹象表明,泰陵乃至于唐初的献陵都杂糅有西汉帝陵制度的某些因素,或者部分地模仿了西汉帝陵制度,可视为对汉制的恢复。同时,在整个陵园的布局与建设中,模拟了大兴城的某些因素。从文献皇后崩才开始营建山陵这一点来看,隋代没有像汉代那样预筑寿陵。同时,按照当时的规定,贵族和高级官僚可以葬在大兴城七里之外,再加上隋祚短促,帝陵尚未形成陪葬制度,泰陵可能不存在陪葬墓,而最终恢复西汉这一旧制的是在唐太宗时期。

在葬俗上采取同坟而异穴,是向同坟同穴合葬的过渡阶段,也即处于西汉前期的同茔异葬—景帝阳陵开始分置陵园合葬并绕一更大的共用陵园,形成双重陵园—北魏时期的同茔异葬—隋、唐初的同坟异穴—形成制度后的乾陵的同坟同穴—这样一个过渡阶段。高祖献陵采取同坟异穴的合葬方式,太宗昭陵则采取同坟同穴,而乾陵之前的恭陵则采取同茔异穴,并且是李弘陵位于陵园西部偏南,妃子陵位于其东北部,排除是否同茔、同穴这一问题,尊者居西从者居东这一点与泰陵、献陵以及炀帝墓基本一致。可见,乾陵同坟同穴的合葬方式固定下来之前,同坟异穴、同茔异葬、同坟同穴并存,尚未形成定制。这从另外一个角度反映了隋与唐初在丧葬制度上的相似性,也说明隋、唐初帝陵的合葬方式尚处于向乾陵模式的过渡阶段。泰陵至乾陵之间的帝陵丧葬制度,正好处于西汉帝陵同茔异穴与同坟同穴合葬之间,过渡性明显。这一特征也与隋墓、唐初墓葬往往特征相一致的现象相吻合。

泰陵的墓葬形制,钻探结果表明其墓道部分为长斜坡墓道、7 个天井、7 个过洞,笔者结合前面的论述,推测其墓室为辅以石门等单室砖构样式,墓葬之内绘制出行、仪仗、列戟、天象等壁画。在葬式上,可能采用京畿地区高等级隋墓在开皇至仁寿以及大业初常用的头南足北的仰身直肢葬。

炀帝是亡国皇帝,即使在对其改葬时采取帝陵之制埋葬,但由于政治和地域上的限制等原因,在制度上有所减损这一点是毫无疑问的。尽管如此,仍然有一些明显的显示其帝王身份的随葬品,这应该是不争的事实。所以,炀帝墓虽然不能完整地代表隋代的帝陵制度,但其中的十三环玉带反映了炀帝埋葬之时也采用了“朝服葬”。唐僖宗靖陵出土的作为佩饰的玻璃璧[64],也是皇帝采取“朝服葬”的重要例证。那么,泰陵也应该存在诸如十三环玉带及编钟、编磬等随葬品。

从葬具而言,已经发掘的炀帝和萧后墓均采用了木棺。虽然目前发掘的高等级隋墓不都采用石棺,但使用石棺等葬具者都是高等级隋墓。从考古发现的采用石门、石棺床、石棺等高等级隋墓来看,泰陵的葬具似乎也应该这样。又从潼关税村隋墓的石棺纹饰来看,题材有四神及反映升仙思想的内容,继承了北朝洛阳地区石棺纹饰中流行的题材,泰陵似乎也不会例外。

最后,值得一提的是,隋文帝生前崇信佛教,在其陵墓中应该有与佛教相关的随葬品或者绘画题材。前面所论述的陵寺已经体现出了这一点。在文献独孤皇后去世时,“著作郎王劭上言:‘佛说:人应生天上及生无量寿国之时,天佛放大光明,以香花妓乐来迎。伏惟大行皇后福善祯符,备诸秘记,皆云是妙善菩萨。臣谨按八月二十二日,仁寿宫内再雨金银花;二十三日,大宝殿后夜有神光;二十四日卯时,永安宫北有自然种种音乐,震满虚空;至夜五更,奄然如寐,遂即升遐,与经文所说,事皆符验。’上览之悲喜。”[65]此外,还进行过了一系列的佛事活动,如修建禅定寺为文献独孤皇后祈冥福[66]等。文帝死后,隋炀帝又在泰陵造寺[67]等。凡此种种,都反映了在隋代帝后的丧葬过程中,不论是葬仪还是具体的山陵制度,都与佛教有密切关系。

总而言之,因为隋祚短促,不大为人注意的隋代帝陵,在中国古代帝陵发展史上具有重要地位,具有明显的过渡性特征。泰陵的一些基本特征是对西汉帝陵的恢复,或者称之为杂糅西汉帝陵制度,后来又被唐高祖献陵所继承,这也与诸多唐初墓葬与隋墓相似较为一致,充分反映了唐初在文化面貌上对隋的继承与发展。

[1]对于隋文帝泰陵先后进行过两次调查和勘探,一次是在20世纪80 年代;另外一次在2010 年,为配合隋文帝泰陵保护规划,对泰陵进行了调查与勘探,文中所引用的关于隋文帝泰陵的数据等,均来自这两篇调查与勘探资料,不再注出。两者数据不同之处,以张建林之文为准,新调查未公布的数据等,则以罗西章之文为准。a.罗西章.隋文帝陵、祠勘查记[J].考古与文物,1985(6).b.张建林.隋文帝泰陵[J].中国考古学年鉴(2011 年)[M].北京:文物出版社,2012:481.

[2]魏征,等.隋书[M].北京:中华书局,1973:1109.

[3]a.同[2]:52-53.b.司马光.资治通鉴(第180 卷)[M].北京:中华书局,1956:5614.卷一百八十记载“(仁寿四年)冬,十月,己卯,葬文皇帝于泰陵,庙号高祖,与文献皇后同坟异穴。”

[4]司马光.资治通鉴(第179 卷)[M].北京:中华书局,1956:5593.卷一百七十九云:“上令上仪同三司萧吉为皇后择葬地,得吉处,云:‘卜年二千,卜世二百。’”又云:“(仁寿二年冬十月)壬寅,葬文献皇后于泰陵。诏以‘杨素经营葬事,勤求吉地,论素此心,事极诚孝,岂与夫平戎定寇比其功业!可别封一子义康公,邑万户。’并赐田三十顷,绢万段,米万石,金珠绫锦称是。”

[5]同[2]:1588.

[6]同[2]:1596.

[7]洛阳市第二文物工作队.北魏孝文帝长陵的调查和钻探——“洛阳邙山陵墓群考古调查与勘测”项目工作报告[J].文物,2005(7):50-62.

[8]陕西省地方志编纂文员会.陕西省志:文化文物志(第13 卷)[M].西安:陕西人民出版社,2016:221-222.

[9]a.焦南峰,杨武站,曹龙.神道,徼道,司马门道——西汉帝陵道路初探[J].文物,2008(12):53-70 页.b.焦南峰.试论西汉帝陵的建设理念[J].考古,2007(11):78-87.

[10] 陕西省考古研究所,咸阳市考古研究所.北周武帝孝陵

发掘简报[J].考古与文物,1997(2):8-28.

[11]同[10].

[12] 南京博物院,扬州市文物考古研究所,苏州市考古研究所.江苏扬州市曹庄隋炀帝墓[J].考古,2014(7):71-77.

[13] 陕西省考古研究所隋唐研究室.陕西长安隋宋忻夫妇合葬墓清理简报[J].考古与文物,1994(1):32-41.

[14] a.江西省文物考古研究所,南昌市博物馆,南昌市新建区博物馆.南昌市西汉海昏侯墓[J].考古,2016(7):45-62.b.刘尊志.西汉列侯墓葬墓园及相关问题[J].考古,2020(1):82-91.

[15] 陕西省考古研究院.唐高祖献陵陵园遗址考古勘探与发掘简报[J].考古与文物,2013(5):31-44.

[16]李延寿.北史[M].北京:中华书局,1974:506-508.

[17]a.若是.唐恭陵调查纪要[J].文物,1985(3):43-45,47.b.陈长安.唐恭陵及其石刻[J].考古与文物,1986(3):32-36.c.中国社会科学院考古研究所河南二队等.唐恭陵实测纪要[J].考古,1986(5):458-462.

[18] 陕西省文物管理委员会.陕西省三原县双盛村隋李和墓清理简报[J].文物,1966(1):27-33.

[19]同[13].

[20] 陕西省考古研究院,咸阳市文物考古研究所.隋元威夫妇墓发掘简报[J].考古与文物,2012(1):24-34.

[21] 西安市文物保护考古研究院.西安长安隋张綝夫妇合葬墓发掘简报[J].文物,2018(1):26-46.

[22] 陕西省考古研究院.西安南郊隋李裕墓发掘简报[J].文物,2009(7):4-20.

[23] 中国社会科学院考古研究所.唐长安城郊隋唐墓[M].北京:文物出版社,1980:3-28.

[24] 陕西省考古研究院.西安西郊三民村隋代墓葬发掘简报[J].考古与文物,2015(3):18-31.

[25] 中国社会科学院考古研究所安阳工作队.安阳隋墓发掘报告[J].考古学报,1981(3):369-401.

[26] 陕西省考古研究院.西安南郊隋苏统师墓发掘简报[J].考古与文物,2010(3):3-6.

[27] 陕西省考古研究院.潼关税村隋代壁画墓[M].北京:文物出版社,2013.

[28]同[25].

[29] 冉万里.帝陵建寺之制考略[C]//西部考古(第1 辑).西安:三秦出版社,2006:433-441.

[30]刘庆柱.地下长安[M].北京:中华书局,2016:151.

[31] 中国社会科学院考古研究所.汉杜陵陵园遗址[M].北京:科学出版社,1993:7-25.

[32] 中国社会科学院考古研究所洛阳唐城队,洛阳市文物工作队.定鼎门遗址发掘报告[J].考古学报,2004(1):125.

[33] 敦煌研究院.敦煌石窟艺术全集:建筑画卷(20)[M].上海:同济大学出版社,2016:219,图版214.

[34] 陕西省考古研究院.唐高祖献陵陵园遗址考古勘探与发掘简报[J].考古与文物,2013(5):31-44.

[35] a.杨林仁.汉阳陵[M].西安:三秦出版社,2003:77-78.b.同[9]b.

[36]沙门释法琳.辩证论[J].大正藏(第52 册):509.

[37]宋世牵.扶风县志(全)[M].台北:成文出版社,1970:151.

[38]魏征等.隋书[M].北京:中华书局,1973:157.

[39] 同[27].

[40] 陕西省文物管理委员会.陕西省三原县双盛村隋李和墓清理简报[J].文物,1966(1):27.

[41] 贠安志.中国北周珍贵文物—北周、初唐、盛唐、中晚唐考古发掘报告系列之一[M].西安:陕西人民美术出版社,1992:93-107.

[42] 陕西省博物馆,陕西省文管会.唐李寿墓发掘简报[J].文物,1974(9):71-88.

[43]同[2]:157.

[44] 王溥.唐会要[M].上海:上海古籍出版社,1991:457-458.

[45] 同[44]:455-457.

[46] a.陕西省博物馆,文管会.唐李寿墓发掘简报[J].文物,1974(9):71-88.b.宿白.西安地区唐墓壁画的布局和内容[J].考古学报,1982(2):140.

[47]同[9]b.

[48]刘昫,等.旧唐书[M].北京:中华书局,1973:8,13.

[49]同[12].

[50] 张学锋.扬州曹庄隋炀帝墓研究六题[C]//唐史论丛(第21 辑).西安:三秦出版社,2015:65-82.关于炀帝墓的论述颇多,张学锋的论述具有代表性、综合性和全面性。

[51] 湖南省博物馆,郧县博物馆.湖北郧县唐李徽、阎婉墓发掘简报[J].文物,1987(8):31-51.

[52]同[51].

[53] 高仲达.唐嗣濮王李欣墓发掘简报[J].江汉考古,1980(2):91-92.

[54]刘昫,等.旧唐书[M].北京:中华书局,1975:1951.

[55]司马光.资治通鉴[M].北京:中华书局,1956:6254.

[56]同[2]:375.

[57] 同[27].

[58] 陕西省文物管理委员会.西安郭家滩隋姬威墓清理简报[J].文物,1959(8):4-7.

[59]同[2]:1481.

[60]同[40].

[61]同[23].

[62] a.韦正.东汉、六朝的朝服葬[J].文物,2002(3):72-78.b.何月馨.略论唐代官服入殓的制度与实践[J].考古,2020(1):93-105.c.李明.隋唐组玉佩刍议[J].考古与文物,2016(3):82-88.

[63]同[2]:156.

[64] 陕西省考古研究院.壁上丹青:陕西出土壁画集(下)[M].北京:科学出版社,2009:391.

[65] a.同[55]:5592.b.道宣.续高僧传[C]//大正藏(第50册):668.卷二十六《阇提斯那传》云:“及献后云崩,空发乐音,并感异香,具以问由。答曰:西方净土名阿弥陀,皇后往生,故致诸天迎彼生也。帝奇其识鉴。”

[66] 道宣.续高僧传(第18 卷)[C]//大正藏(第50 册):573.卷十八《昙迁传》:“及献后云崩,于京邑西南置禅定寺,架塔七层骇临云际,殿堂高竦房宇重深,周闾等宫阙,林圃如天苑,举国崇盛莫有高者。”

[67]法琳.辨正论(第3 卷)[C]//大正藏(第52 册):509.卷三云:“(隋炀帝)于泰陵庄陵二所并各造寺。”

——《尧帝陵》