略论北朝陵寝制度的发展阶段*

付龙腾

(北京大学考古文博学院)

经过魏晋十六国时期的“衰落”,陵寝制度在南北朝时期迎来转机。已有学者对南朝陵寝制度进行过分析,指出刘宋皇室对陵墓制度进行了刻意改革,从而形成与魏晋截然不同的制度体系;并且这种改革成果被出身相似、有姻亲关系的刘宋之后南朝三代皇室所承袭[1]。与连续性较强的南朝不同,北朝陵寝制度似更复杂生动。伴随鲜卑文化与华夏文明融合、封建皇权与部落势力斗争,北朝陵寝制度在不同阶段有不同内涵。本文拟对北朝陵寝制度发展阶段进行初步概括,论断不当之处,敬祈学界指正。

一、从金陵到方山永固陵

金陵陵区和方山陵区是北魏迁都洛阳前的主要陵区,对二者进行考察,可窥见北朝陵寝制度初期演变之轨迹。

1.金陵制度概貌蠡测

历史文献对北魏早期帝陵——金陵有三种称谓:盛乐之金陵、云中之金陵、金陵。盛乐之金陵与云中之金陵的地望问题迄今仍是聚讼之府,但“金陵”之称为前两处金陵的略称已基本无异议[2],故金陵制度可指代北魏最初陵寝制度体系[3]。

《魏书》载平文皇后王氏建国十八年(355年)葬入云中之金陵[4],为文献可考入葬金陵最早记录;太和七年(483 年)孝文贞皇后林氏葬金陵[5],为葬入金陵最晚事例。金陵制度的大致时代当据此判定。金陵制度的具体内容我们已不得而知,现通过文献中的零星记载与有限考古材料,对其部分概貌略述如下。

首先,金陵陪葬制度主要以血缘关系为依据,与族葬之制大致吻合。据史书,陪葬金陵者的身份有以下几种:一是皇后,包括平文皇后王氏以降的十位皇后。值得关注的是,被封为太后或皇太后的皇帝保母,生前享有较高的政治地位,死后葬制规格亦较高,皇帝为其立有寝庙、立碑颂德、置守陵百家。但入葬金陵仍是绝无可能,即 “不可违礼以从园陵”[6]。二是皇室宗室、七族九姓。皇室宗室六人,为自拓跋珪族弟、什翼犍子弟迄拓跋晃子孙。七族九姓共十一人,包括长孙氏六人、奚氏二人、叔孙氏二人、车氏一人。献帝时分国人七族九姓,由各兄弟统领,与皇室共十姓。可见七族九姓地位仅次于皇室宗室。史书所见入葬人数与其地位相称。三是其它身份者,人数较少,包括勋旧八姓、神元帝时入内余部诸姓、东晋十六国降臣。

第二,金陵制度应包含游牧民族葬俗。《宋书·索虏传》载鲜卑族“死则潜埋,无坟垄处所,至于葬送,皆虚设棺柩,立冢椁,生时车马器用皆烧之以送亡者”[7]的习俗。近年来,考古工作者在疑似为金陵所在地的和林格尔附近进行了不少调查工作,但迄今未见明确遗迹现象,这或与“潜埋”习俗有关。另外,及高宗崩,《魏书》载“故事:国有大丧,三日之后,御服器物一以焚烧”[8],足可见至少在北魏文成帝之前,国之“大丧”存在烧物以送葬死者的“故事”。

第三,汉民族的一些丧葬礼俗已经进入到了鲜卑文化之中,或部分被金陵制度所采纳。史载长乐王拓跋处文死后,明元帝“自小敛至葬,常亲临哀恸”[9];卢鲁元死后,太武帝亲临其丧,“东西二宫,命大官日送奠”[10];又献文帝即位后“居于谅暗”[11]。北魏皇帝亲自实践华夏文明送葬、居丧之礼,可见其若干规制已为拓跋鲜卑上层丧葬理念所接纳,故这部分内容很有可能已经为金陵制度所吸纳。

概言之,金陵制度应是以鲜卑旧俗为主,同时融入部分华夏文明丧葬之礼,可谓“胡风国俗,杂相糅乱”[12]。

2.方山永固陵的“创制”与“逾制”

据田余庆考证,桓帝所营其父文帝与其母封后的墓葬在方山以南的灵泉池,而桓帝祁后墓则在方山上[13]。但上述两处埋葬地尚无考古材料来证明,今天考察方山陵区,仍只能以永固陵为核心。永固陵位于大同城北二十五公里方山(今西寺儿梁山)南部,《水经注》概括其选址特点“南面旧京,北背方岭,左右山原,亭观绣峙,方湖反景,若三山之倒水下”[14]。太和三年(479 年),开始营造文石室、灵泉殿,为永固陵营建之始;至太和十四年(490 年)冯太后入葬之前,陵区主体应已营造完成。太和十五年(491 年),孝文帝规建寿陵,永固陵内开始部分后续营造。及至迁都洛阳,孝文帝“自表瀍西以为山园之所”[15],永固陵区营造自然终止。

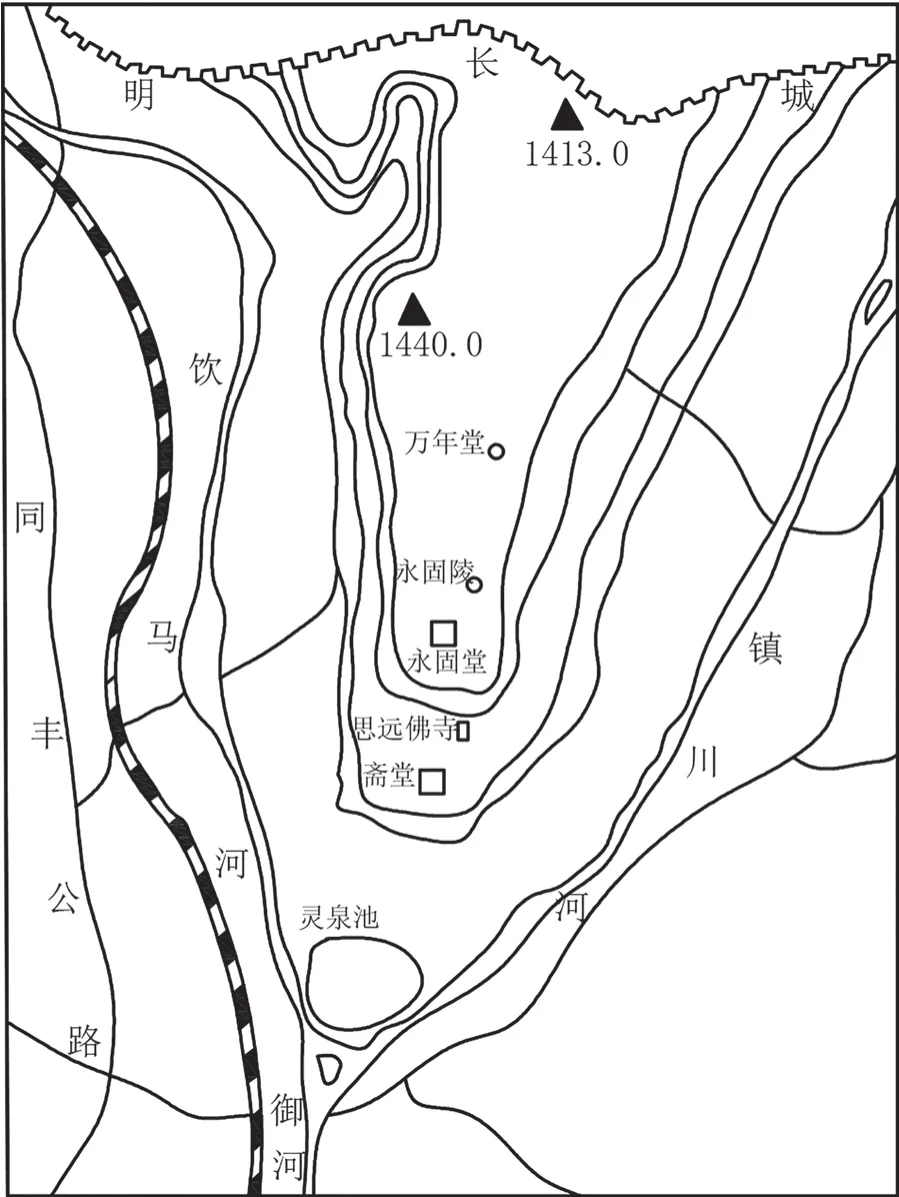

结合文献和中外学者考古调查与发掘的成果,我们已经能对永固陵的布局有相对清晰的认识(图一)。永固陵陵区以永固陵—文明太后冯氏墓冢,及位于其东北方向的万年堂—孝文帝寿陵为核心。二者南侧,分布有永固堂、思远佛寺、斋堂,以及更远处山脚下的灵泉宫池;二者之间东侧有小路遗迹,路东为一建筑遗迹,或为亭阁一类[16]。万年堂之北,有较小墓冢2 处,应为陪葬墓[17]。山顶南部断崖上分布道路遗迹,应为陵园御路[18]。这其中,冯太后墓冢、孝文帝虚冢、思远佛寺已被考古发掘揭露,结构形制基本探明[19]。另有文石室、鉴玄殿,《魏书》未记其形制方位,亦未能找到考古遗存与之相对应。

方山永固陵的布局特征,表明拓跋鲜卑将本民族丧葬礼俗与华夏文明陵寝制度体系进行整合,是为北魏新型陵寝制度“创制”之始。总体上,永固陵之布局大致模仿“汉制”而定。永固堂,为冯太后清庙,即祖庙。鉴玄殿,文献载孝文帝在其处进行虞祭,应为祭祀建筑,功能接近汉代寝殿、便殿[20]。加之永固陵墓冢,永固陵内可称陵、庙、寝兼备。《汉书》记汉代“自高祖下至宣帝,与太上皇、悼皇考,各自居陵旁立庙,又园中各有寝、便殿”[21],永固陵颇具其意。另外,永固堂外立石碑、石兽的做法,常见于汉代墓地;堂外所设石屏风,虽不见于汉代,但屏风之上“隐起忠孝之容,题刻贞顺之名”[22]的做法于汉代石构祠堂中亦能见到。方山永固陵也保留了部分自身民族文化特征。陵园内设永固堂应与鲜卑“凿石为祖宗之庙”遗风有关[23]。永固陵内随葬箭镞、矛头、锥形器或许源自“作弓矢、鞍乐,锻金铁为兵器”[24]的传统。万年堂地宫甬道石门颊雕刻武士像,结发成束,当是鲜卑传统“索头”[25]。

另外,永固陵在很多方面存在“逾制”现象。孝文帝太和十四年诏书中提到:“又山陵之节,亦有成命,内则方丈,外裁揜坎,脱于孝子之心有所不尽者,室中可广二丈,坟不得过三十余步。今以山陵万世所仰,复广为六十步”[26]。可知当时已有对陵寝规格的成文规定,但永固陵之规模明显逾制,且孝文帝不得不以孝悌之名为其粉饰。此种现象,既和冯氏生前两度“临朝听政”的政治地位有关,也是北魏母系家族特权残留之影响下的产物[27]。另外,佛教寺院进入陵园建制中,既与汉魏传统不符,也不见于本朝故事。这应是出自信仰佛教的冯氏之个人意志。

综合来看,方山永固陵首先是华夏文明与游牧文化残留相结合的物化表现。一方面,永固陵陵、寝、庙结合的格局,地面石刻的设立等制度明显源自华夏文明;另一方面,本族丧葬礼俗在地面建筑、随葬品等方面有所表现,甚至连极力倡导汉化的孝文帝,其寿陵地宫都能见到鲜卑特色图像,足见鲜卑民族文化特质之顽固。方山永固陵也是北魏早期政治权力分配上矛盾冲突的缩影。伴随拓跋政权从部落联盟向封建集权国家的转化,皇权意识逐渐觉醒。从拓跋珪离散诸部落,到子贵母死、太子监国等制度的设立,都是为了强化皇权。但是,冯太后陵墓的诸多“逾制”现象,可充分表现直到太和年间,皇权还面临部落联盟旧制的挑战,后者对皇权主导下墓葬等级秩序的确立产生了诸多阻力。

图一 北魏方山永固陵园平面示意图

二、“宪章旧典”与“式昭惟新”的洛阳模式

《魏书》载“及迁洛阳,(孝文帝)乃自表瀍西以为山园之所”[28]。其后,定都洛阳期间的北魏诸帝及主要宗室成员,多葬于邙山瀍水两岸。故考察洛阳邙山陵区,可知洛阳时代北魏陵寝制度内涵。

1.族葬遗风与权力结构双重因素主导下的陵区格局

关于邙山陵区布局,宿白指出:这一统治者墓区内,既包括了帝陵,又包括元氏皇室、“九姓帝族”“勋旧八姓”和其它入内的“余部诸姓”以及一些重要降臣的墓葬。长陵左前方海拔250 米至300 米的高地是区域内最重要葬地,道武帝之后到孝文帝为止的后代皆葬于此。而诸帝子孙又据王系分成不同小墓区。整个邙山墓区及各小墓区内,墓葬排列存在一定次序,大致是父子辈左右夹处,兄弟行并排成列。上述特点是原始社会族葬制遗风[29]。其后学者有持不同观点者,认为宿白一方面概括墓序排列存在类似昭穆制度秩序,另一方面将墓区特点与族葬制联系,二者之间存在矛盾[30]。事实上,宿白在论文中已经对此进行了解释,只是考虑行文流畅性将这部分内容放在了注释中[31]。简言之,昭穆制度源于周人的原始残迹,只是战国秦汉以来将这种制度规整化,构成了部分礼制的依据;而拓跋鲜卑早期亦处于母系半部族制的原始社会,与周人葬制存在共同点实在再正常不过。循非此即彼的思维勉力探讨邙山北魏帝陵是否按昭穆布局,实无必要。

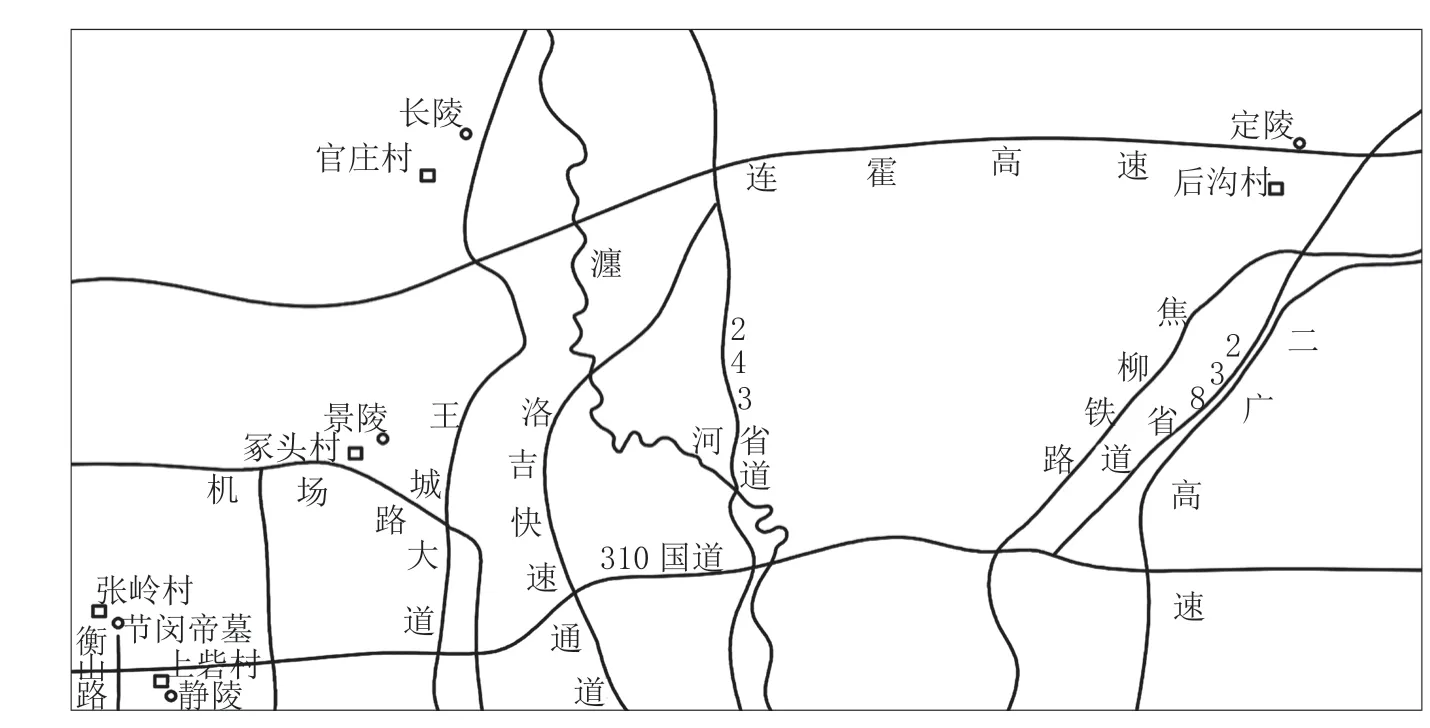

迄今为止,孝文帝长陵、宣武帝景陵、孝庄帝静陵的地望已基本明确;孟津后沟玉冢被推定为孝明帝定陵[32],衡山路北延长线大墓被推定为节闵帝墓[33],上述论断也被多数学者接受。这样,葬于洛阳的北魏晚期帝陵的布局已基本清晰(图二):陵区以孝文帝长陵最早,其子侄辈诸陵位于长陵右前方,包括景陵、静陵、节闵帝墓。其孙辈定陵位于长陵左前方[34]。这其中定陵位于距长陵较远的瀍河东岸,位置较为特殊。原因或许在于其选址刻意遵守“左前方”次序,而临近长陵的瀍河东岸在孝明帝暴崩的武泰元年(520)之前已经分布有大量宗室墓,只好选择距长陵更远的葬地;由此可见,宿白所概括“子辈左右夹处”的墓地秩序在洛阳时代后期仍被遵守。

图二 北魏洛阳帝陵分布示意图

除去受族葬之风影响外,北魏晚期政治权利结构对陵区格局亦有重大影响。太和十五(491 年),孝文帝“诏议祖宗,以道武为太祖”[35],由之前的奉平文帝为太祖改为以道武帝为太祖。太和十六年(492年),下五等爵诏,“制诸远属非太祖子孙及异姓为王,皆降为公,公为侯,侯为伯,子、男仍旧,皆除将军之号”[36]。这样,宗庙祭祀和封爵制度改革,缩小了宗室范围,重组了北魏晚期权力结构。这种变化在政治舞台上有所反映,即神元、平文、昭成诸帝子孙在孝文帝时期担任中央高级文武官、州牧镇将的任次要远少于道武、太武、景穆、文成、献文诸帝子孙[37]。同时,陵区宗室墓葬布局也是这种权力结构的表现。在瀍东岸高地葬区,平文帝子孙墓域位于北陈庄附近,昭成帝子孙墓域位于姚凹村由东至北一带,均处在葬区的边缘,已经非常接近外围非宗室墓葬[38]。更有甚者,平文帝六世孙元龙、元仁[39],昭成帝七世孙元睿只能将葬地选择在远离宗室墓区的首阳山和乾脯山墓区[40]。

2.恢复“汉制”的陵园建筑

方山永固陵陵园建制大致依“汉制”而定,但又有诸多逾制之举。在洛阳时代,从长陵开始,陵园建筑就已经以“汉制”为基础,确立陵园建筑的若干规制。

孝文帝长陵陵园建制已经勘探确认(图三)。陵园东西长443、南北宽390 米,四面有夯土城垣,垣外挖出壕沟。陵园内有两座封土,孝文帝陵封土平面呈圆形,高21、现存最大直径103 米;文昭皇后墓封土高15、现存最大直径42 米。二冢东南部分别有建筑基址,边缘呈锯齿状。封土南侧有东西对称的石墩、花土方坑各两个,以此可大致推测南侧神道范围[41]。

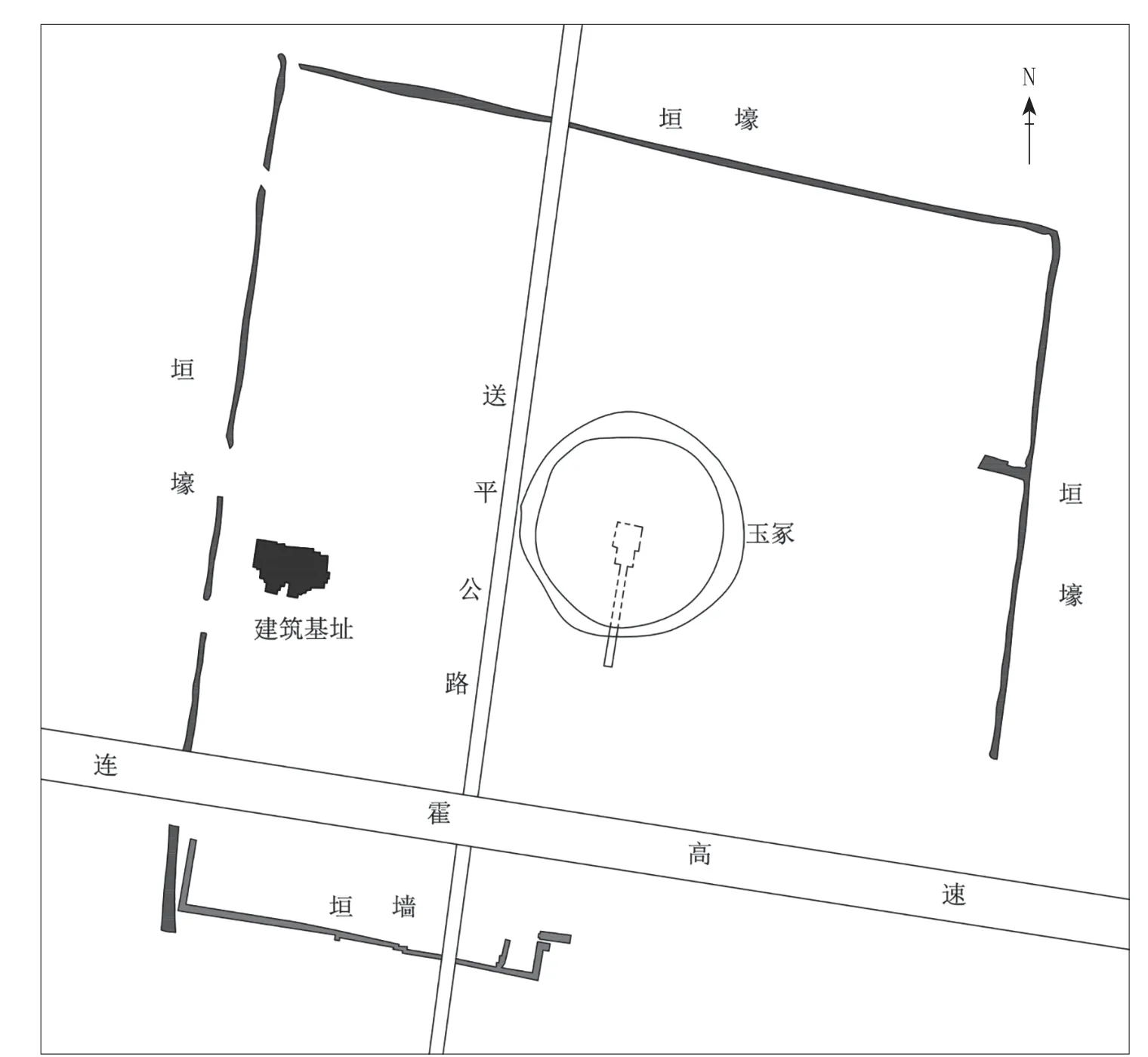

推测为孝明帝定陵的后沟玉冢陵园南北长400、东西宽380 米(图四)。陵园四周有夯土垣墙,墙外有壕沟。封土位于陵园中部,现存高度16、直径94 米。陵园内发现数量众多小型房屋基址,多分布于陵园西、南部,基址边缘近锯齿状[42]。有学者认为这类遗迹非建筑基址,而是填充建筑垃圾所形成的灰坑[43]。

景陵、静陵近年来亦有调查勘探工作开展,详细结果尚未公布,有学者在论文中披露部分数据[44]:景陵陵园规格南北、东西均长440、封土直径105 ~110 米。既然可知陵园面积,似外围应有垣墙。静陵周边未见陵园,封土直径80 米。另有一些和神道石刻相关的零星发现:景陵、静陵陵前都曾发现仗剑石人像;静陵前曾出石狮1 件[45];冢头村曾发现石虎1 件[46],或与景陵有关。

总体来看,长陵、景陵、定陵陵园建筑有较强一致性;均包含垣墙、封土、园内建筑等要素;陵园面积、封土尺寸、建筑形制也比较接近。而静陵陵园只存规格缩小的封土、神道石刻,规制大为简化。至于节闵帝墓,陵园与封土均无迹可循。这大致勾勒了陵园建筑在洛阳时代的发展轨迹:长陵定制,景陵、定陵守成,静陵简化。上述轨迹明显与北魏洛阳时代政治局势由稳定到动荡有关。至于节闵帝墓规制如此简略,或与葬制等级有关,容后文详述。

洛阳时代的陵园建筑,无论是长方形的陵园、圆形封土、园内建筑,还是墓前石刻的设置均越过魏晋而直接汉制。这一方面与孝文帝汉化改革有关;另一方面,定都洛阳后,孝文帝曾多次派遣人员祭祀东汉帝陵,可见此时东汉帝陵地面建筑犹存—这无疑给北魏陵园建制提供了生动模板。

图三 长陵陵园平面布局示意图

3.墓葬等级标识的重构

俞伟超认为,商周秦汉埋葬习俗以汉武帝前后为界限,分为两大阶段,即“周制”与“汉制”[47]。简单说来,二者更替突出表现为墓葬形制、葬具、随葬品等方面等级标识体系的变革。俞伟超也提出“晋制”,后有大量学者从不同角度对其进行阐释。总体上,魏晋墓葬在墓葬形制、随葬品等方面确实形成了一些特点,但其似乎缺乏对不同级别墓葬等级标识的强制规定(或者相关规制尚未被我们认识)。可以说,最早到了北魏洛阳时代,等级标识才被初步重构。具体在封土直径、墓葬形制、墓室尺寸上,邙山陵区帝陵以下迄贵族墓应存在与墓主身份相对应的标识。据邙山中区、西区26 座北魏墓冢的钻探结果,大致可分出三个等级:第一等级为帝陵级别,封土直径110 ~100 米,墓葬形制为明券方形单砖室墓、双坑方形单砖室墓,墓道不内收台阶,双甬道;第二等级为王墓、王妃墓,封土直径60 ~30 米,墓葬形制常见明券方形单砖室墓、双坑方形单砖室墓,有的使用双甬道,有的墓室内收生土台阶;第三等级为王墓和部分高级贵族墓,封土直径30 米左右,墓葬形制为砖券洞室墓[48]。

洛阳时代高等级墓葬等级标识内涵应远比上述规律丰富。目前由于材料有限,我们尚不能对帝陵的墓葬形制、随葬品特点做出归纳,但洛阳地区近年来有大量北魏晚期王一级墓葬被发掘,这使得我们认识王墓在洛阳时代的等级标识成为了可能。发掘材料被详细公布的王墓有常山王元邵墓[49]、江阳王元乂墓[50]、南平王元暐墓[51]、阳平王元冏墓[52]、清河王元怿墓[53]等。首先,这时期该级别墓葬在墓葬形制上空前统一,均为方形单室的砖室墓或土洞墓,墓室边长多在5 米左右。并且,墓内棺木和随葬品的空间配置,亦应存在经强制政策而统一的规制[54]。然后在随葬品方面,武士俑、侍俑、模型明器的组合几乎为定式,墓志亦常见。另外,针对宗室封王者的丧礼仪式,存在共同内容,具体包括鼓吹助丧、虎贲班剑、派使监护丧事、帝临其丧、诏令赙赗等[55]。这些应该就是文献所见“葬用王礼”之“王礼”。因此,针对宗室封王者的丧葬活动,在“丧”与“葬”上均已形成规制。节闵帝生前被废,暴崩后“葬用王礼”,其规格较其它帝陵有简化之处,应归结于此。

图四 玉冢陵园平面布局示意图

借用孝文帝诏书内容,北魏汉化改革内容应包括两大方向:“宪章旧典”[56]与“式昭惟新”[57]。所谓旧典,是汉民族统治者在政权稳定时期治国之经验。所谓惟新,指改革并非单纯复古,而是要建立符合政权现状的制度体系。在陵寝制度方面,洛阳时代一方面在陵园建筑方面效仿“汉制”,另一方面建立与现行权力结构兼容的陵区格局和具备新内涵的等级标识,可谓上述两大方向的分别体现。当然,族葬之制遗风犹存,可见鲜卑民族文化特质仍若隐若现。洛阳时代陵寝制度对之后陵寝制度发展走向影响深远,姑且称为“洛阳模式”。

三、东西两种路线的分野

公元534 年,北魏分裂成东、西魏,北齐、北周又分别带之而起。分据东西相互对峙的东魏—北齐、西魏—北周,在陵寝制度上选择了不同的发展路线。

东魏、北齐陵寝制度发展的主流是对洛阳模式的继承。

首先,在陵区布局上,保留了族葬制的做法。今河北磁县南部漳河北岸,旧称“曹操七十二疑冢”的墓群,先已确认为东魏、北齐皇陵和宗室贵族墓葬区。墓区内西南部是以东魏孝静帝西陵为中心的元氏墓域;东部和北部,是以北齐神武帝义平陵为中心的高氏墓域[58]。这所体现的仍是族葬之风。只是墓区内墓葬排列秩序变成了父子墓序,长辈在南、晚辈在后;兄弟墓序一般为自左向右。这与邙山陵区墓葬秩序有所不同。

第二,在陵园建制方面,虽然相关材料不多,但仍可看出对洛阳模式的沿袭。一般认为湾漳村大墓为北齐文宣帝高洋的武宁陵(图五),该墓封土呈圆形,直径100 ~110 米;墓南存在道路遗迹,应为神道;神道西侧有持剑石人[59]。以上特征均与洛阳模式相吻合。

第三,在等级标识方面,沿用洛阳模式的多数标识元素,并且辅以更加完整的等级体系。宿白在参观娄叡墓后撰写文章,将高润墓、厍狄迴洛墓、韩裔墓与前者进行对比,论证各墓葬在墓室尺寸、不同位置是否绘制壁画、棺床等设施的有无上均和墓主身份对应[60]。后有学者补充各墓在随葬陶俑数量、随葬品多寡与精致程度方面也可与身份对应[61]。再考察湾漳村大墓,其各项标识元素又远超上述诸墓。由此可知,北齐时期,至少在帝陵以下一品职官墓以上范围内存在森严的等级体系。

图五 北齐湾漳大墓封土、神道位置示意图

立足关中的西魏—北周政权,于西魏时期尚保留洛阳模式若干要素,如文帝元宝炬永陵有圆形封土,封土南侧神道原置石人、石兽等[62]。至北周时期,则明显表现出对洛阳模式的反判。

北周帝陵和贵族墓流行长斜坡墓道土洞墓,多为一主室附面积狭小的后室或侧室;墓道部分常见天井。随葬品流行半模陶俑,俯卧式镇墓兽亦较有特色。上述特征与洛阳模式和彼时关东地区墓葬差别明显,倒是附狭小侧室的做法可在关中十六国墓葬中找到渊源[63]。可见此时北周高等级墓葬制度已深陷于关中地域文化格局之中。

另外,北周有意在等级标识方面另起炉灶,但体系尚不完备。综合来看,北周高等级墓葬似有两大等级:第一等级墓葬全长在40 米以上,少数可达60 米左右,长斜坡墓道处多设置5 个天井;第二等级墓葬全长在30 米以下,多设置3 个天井。考察各墓墓主身份,可与西魏—北周“九命”官品等级相比附:第一等级墓葬,墓主为皇帝及官品正九命者,如宇文邕孝陵[64]和宇文俭墓[65]等;第二等级墓葬,墓主官品为从九命以下至从八命,如若干云墓[66]、独孤藏墓[67]等。但这套等级体系内部却有紊乱之处,特别是在墓室数量和规格尺寸方面。宇文邕孝陵采取前后室之制,墓主身份较低的叱罗协墓[68]、若干云墓亦采用此制;再者不同等级墓葬之间,前后室墓之主室、单室墓墓室的大小无明显差距。地下墓制之外,墓上封树情况亦有混乱之处。经考古调查与发掘,未见孝陵有封土、陵园等地面建筑迹象,这颇与其遗诏效法古礼“墓而不坟”相符。与之相反,叱罗协墓上直到近代仍存高约20 米封土,尉迟运墓南侧地层中则出土石人、石羊、石虎。

该时段陵寝制度两种发展趋势的分野,根源在于东西两方政权在礼制建设层面上的不同策略。陈寅恪先生对东魏—北齐、西魏—北周之礼仪制度有经典论断:“(高欢)其渤海世系即使依托,亦因以与当日代表汉化之山东士族如渤海之高氏、封氏及清河博陵之崔氏等不得不发生关系……洛阳文物人才虽经契胡之残毁,其遗烬再由高氏父子之收掇,更得以恢复炽盛于邺都。魏孝文以来,文化之正统仍在山东,遥与江左南朝并为衣冠礼乐之所萃,故宇文泰所不得不深相畏忌,而与苏绰之徒别以关陇为文化本位,虚饰周官旧文以适鲜卑野俗……”[69]。据此,东魏、北齐陵寝制度多沿用洛阳模式,西魏、北周陵寝制度表现出背离洛阳模式之气象,当不难理解。

四、结语

北朝历史发展之脉络,于文化上在于鲜卑游牧民族文化与华夏文明的逐步融合,于政治上在于皇权逐步排斥部落联盟旧势力而独尊。一般来说,丧葬习俗具有极大滞后性,不能即刻反映社会状态的变化趋势。但本文所论陵寝制度,是针对一朝统治集团的规制化丧葬模式,对社会发展潮流敏感度要远高于丧葬文化其它领域。故北朝陵寝制度发展阶段恰能对时代发展脉络做出及时回应。从金陵制度的鲜卑旧俗与华夏礼制“杂相糅乱”,到方山永固陵对二者初步整合,再至洛阳时代,北魏以“汉制”为模板创立本朝陵寝制度模式。随后,洛阳模式传承至东魏北齐控制之关东,并获得持续发展。居于关中的西魏、北周,则从地域文化出发,为北朝陵寝补充了若干新因素。拓跋鲜卑实现了本族文化与华夏文明在最高层级丧葬文化之融合。另外,陵寝制度等级秩序演变则与皇权发展相始终。方山永固陵对“太和十四年诏书”有若干逾制,彰显此时皇权受原始部族制度残留的制约。到洛阳时代,符合国家权力结构的陵区格局,初步建构的等级标识,处处体现皇权的稳固。后来的东魏北齐,墓葬等级体系日益细化,皇权主导下的冥界秩序已具体而微。

若着眼于整个中古时代陵寝制度发展,北朝时期至关重要。魏晋时期,陵寝制度被极度简化,这与其说是“薄葬”之风影响下的主动求变,不如说是皇权衰落下的权宜之计。但这对为彰显权威、表明等级而存在的古代陵寝制度而言,总归不是常态。一旦皇权回升,陵寝制度必然要再度复兴。这也是南北朝时期,南北两方不约而同地发展陵寝制度的内在机理所在。宋移晋鼎,刘宋皇室刻意在陵寝制度上割裂自己与魏晋联系,处处另搞一套。相关变革虽为后来的南朝政权沿袭,但追究对后来的陵寝制度影响较小,最终沦落为华夏丧葬礼俗逃逸至江南后的特殊变种。拓跋鲜卑所建之北魏,经过不断调试,成功创立胡风、国俗相兼容的陵寝制度,并在北魏分裂后持续发展。东魏北齐承袭自洛阳时代的等级标识为隋唐葬俗继承,逐步演化出与职官品级严格对应的等级体系;西魏北周墓葬制度,尤以天井、过洞之设施为代表,亦为后来隋唐继承。可见,于魏晋时期衰落的陵寝制度,在北朝找到出口,最终走向“唐制”。北朝陵寝制度之地位,权可看作“北朝出口论”于物质文化层面之例证。

[1]赵胤宰,韦正.南朝陵寝制度之渊源[J].古代文明,2005(4):207-221.

[2]也有学者认为未冠地名的金陵指另一单独陵区,在今山西省左玉县大南山一带.古鸿飞.北魏金陵初探[J].山西大同大学学报,2008(5):38-42.

[3]“金陵制度”的提法并非笔者自创,宿白只是未展开讨论。宿白.盛乐、平城一带的拓跋鲜卑—北魏遗迹—鲜卑遗迹辑录之二[J].文物,1997(11):38-46.

[4]魏收.魏书:平文皇后王氏传[M].北京:中华书局,1974:323.

[5]魏收.魏书:孝文贞皇后林氏传[M].北京:中华书局,1974:332.

[6]魏收.魏书:太武惠太后窦氏传[M].北京:中华书局,1974:326.

[7]沈约.宋书:索虏传[M].北京:中华书局,1974:2322.

[8]魏收.魏书:文成文明皇后冯氏传[M].北京:中华书局,1974:328.

[9]魏收.魏书:道武七王传[M].北京:中华书局,1974:399.

[10]李延寿.北史:卢鲁元传[M].北京:中华书局,1974:915.

[11]同[8]:328.

[12]萧子显.南齐书:魏虏传[M].北京:中华书局,1972:990.

[13]田余庆.拓跋史探[M].北京:三联书店,2003:249.

[14]陈桥驿.水经注校证:㶟水篇[M].北京:中华书局,2007:322.

[15] 同[8]:330.

[16] 张庆捷.北魏永固陵的考察与探讨[C]//民族汇聚与文明互动—北朝社会的考古学观察.北京:商务印书馆,2010:271.

[17] 同[16]:267.

[18] 王雁卿.北魏永固陵陵寝制度的几点认识[J].山西大同大学学报(社会科学版),2008(4):46-49.

[19] a.大同市博物馆,山西省文物工作委员会.大同方山北魏永固陵[J].文物,1978(7):29-36. b.大同市博物馆.大同方山思远佛寺遗址发掘报告[J].文物,2007(4):4-26.

[20]同[18]:46-49.

[21]班固.汉书:韦贤传[M].北京:中华书局,1962:3115.

[22] 同[14]:321.

[23] 杨宽.中国古代陵寝制度史研究[M].上海:上海人民出版社,2016:48.

[24] 范晔.后汉书:乌桓鲜卑传[M].北京:中华书局,1965:2980.此处指乌桓风俗,鲜卑应与之同俗。

[25] 刘绪.方山二陵的发掘与文明皇后的评价[C]//山西省博物馆八十年.太原:山西人民出版社,1999:148.

[26] 同[8]:330.

[27] 同[3].

[28] 同[8]:330。

[29]宿白.北魏洛阳城和北邙陵墓[J].文物,1987(7):42-53.

[30] 谢宝富.北魏金陵、桑乾、北邙、乾脯山西葬区研究——兼以此求教于宿白先生[J].北京航空航天大学学报(社会科学版),1998(2):72-78.

[31]同[29].

[32] 洛阳市文物考古研究院.洛阳孟津后沟玉冢调查勘探报告[J].洛阳考古,2014(3):24-32.

[33] 洛阳市文物考古研究院.洛阳涧西衡山路北魏墓发掘简报[J].文物,2016(7):4-14.

[34] 刘连香.民族史视野下的北魏墓志研究[M].北京:文物出版社,2017:137.

[35]魏收.魏书:高祖纪下[M].北京:中华书局,1974:168.

[36]同[35]:169.

[37] 张金龙.北魏政治史(七)[M].兰州:甘肃教育出版社,2011:494.

[38] 漥添庆文著,赵立新,涂宗呈,胡云薇译.魏晋南北朝官僚制研究[M].上海:复旦大学出版社,2017:461.

[39] 朱亮.洛阳出土北魏墓志选编[M].北京:科学出版社,2011:228、330.

[40] 中国社会科学院考古研究所河南二队.河南偃师县杏园村的四座北魏墓[J].考古,1991(9):818-832.

[41] 洛阳市第二文物工作队.北魏孝文帝长陵的调查和钻探—“洛阳邙山陵墓群考古调查与勘测”项目工作报告[J].文物,2005(7):50-62.

[42] 洛阳市文物考古研究院.洛阳孟津后沟玉冢调查勘探报告[J].洛阳考古,2014(3):24-32.

[43] 李继鹏.北魏孝明帝定陵相关的几个问题[J].洛阳考古,2017(3):47-52.

[44] 严辉,刘斌.洛阳衡山路北魏大墓研究札记[J].洛阳考古,2016(4):60-65.

[45] 黄明兰.洛阳北魏景陵位置的确定和景陵位置的推测[J].文物,1978(7):36-41.

[46]现藏于洛阳市博物馆。

[47] 俞伟超.汉代诸侯王与列侯墓葬的形制分析——兼论“周制”“汉制”与“晋制”的三阶段性[C]//中国考古学会第一次年会论文集.北京:文物出版社,1980:337.

[48] 洛阳市文物考古研究院.邙山陵墓群考古调查与勘测第一阶段考古报告[M].北京:文物出版社,2018:146.

[49]洛阳博物馆.洛阳北魏元邵墓[J].考古,1973(4):218-243.

[50] 洛阳博物馆.河南洛阳北魏元乂墓调查[J].文物,1974(12):53-55.

[51] 黄明兰.西晋裴祗墓和北魏元暐两墓拾零[J].文物,1982(1):70-73.

[52] 310 国道孟津考古队.洛阳孟津邙山西晋北魏墓发掘报告[J].华夏考古,1993(1):42-51.

[53]徐蝉菲.洛阳北魏元怿墓壁画[J].文物,2002(2):89-92.

[54] 韦正.北魏洛阳时代的墓葬礼制建设[C]//考古、艺术与历史—杨泓先生八秩华诞纪念文集.北京:文物出版社,2018:41-45.

[55] 金爱秀.北魏丧葬制度初探[J].河南科技大学学报(社会科学版),2004(22):15-18.

[56]魏收.魏书:高祖纪上[M].北京:中华书局,1974:145页。

[57]同[56]:153.

[58] 马忠理.磁县北朝墓群—东魏北齐陵墓兆域考[J].文物,1994(11):56-67.

[59] 中国社会科学院考古研究所,河北省文物研究所.磁县湾漳北朝壁画墓[M].北京:科学出版社,2003.

[60]宿白.太原北齐娄叡墓参观记[J].文物,1983(10):24-28.

[61]韦正.魏晋南北朝考古[M].北京:北京大学出版社,2013:108.

[62] 国家文物局.中国文物地图集:陕西分册(下)[M].西安:西安地图出版社,1998:604.

[63] 韦正.关中十六国墓葬研究的几个问题[J].考古,2007(10):74-83.

[64] 陕西省考古研究所,咸阳市考古研究所.北周武帝孝陵发掘简报[J].考古与文物,1997(2):8-28.

[65] 陕西省考古研究所.北周宇文俭墓清理发掘简报[J].考古与文物,2001(3):27-40.

[66] 贠安志.中国北周珍贵文物—北周墓葬发掘报告[M].西安:陕西人民美术出版社,1993:60-76.

[67] 同[66]:76-93.

[68] 同[66]:10-36.

[69] 陈寅恪.隋唐制度渊源略论稿:唐代政治史述论稿[M].北京:商务印书馆,2011:48-49.