邙山东汉五陵考*

王咸秋

(郑州大学历史学院;洛阳市文物考古研究院)

洛阳共有东汉十一陵,分列于北面的邙山陵区和南面的洛南陵区。1982 年陈长安提出“邙山东汉五陵说”之后,“北五南六”的格局成为学术界的共识[1]。邙山东汉五陵分别为光武帝原陵、安帝恭陵、顺帝宪陵、冲帝怀陵、灵帝文陵。李南可1984 年对孟津县刘家井村大冢进行实地考察时发现2 块刻有“建宁”“熹平”年号的黄肠石,并发现了金缕和银缕玉衣片,据此推断该冢为灵帝文陵[2],为邙山东汉帝陵地望考察找到了一个突破口。进入21 世纪之后,围绕东汉帝陵,特别是邙山陵区,开展了一系列考古工作,取得了突出的成果,为进一步探讨帝陵归属提供了重要支撑。2009 年至2010 年,洛阳市第二文物工作队对孟津县朱仓M722、M707 两座封土墓的陵园建筑进行了局部发掘[3],严辉、张鸿亮、卢青峰首次提出朱仓M722 为顺帝宪陵、M707 为冲帝怀陵的推测[4]。在此基础上,钱国祥[5]、严辉[6]、张鸿亮[7]、李继鹏[8]等学者先后发表了各自的研究成果,关于邙山五陵的归属达成了一致认识,均认为大汉冢(M66)为光武帝原陵,二汉冢(M561)为安帝恭陵,刘家井大冢(M67)为灵帝文陵,三汉冢(M560)为少帝刘懿之墓。关于这种认识,笔者认为尚有可商榷之处。本文尝试在前人研究成果的基础上,对邙山东汉五陵进行进一步的探讨,不当之处,敬请方家批评指正。

一、邙山东汉帝陵分布的群组关系

洛阳市文物考古研究院经过近20 年的考古工作,将大汉冢、二汉冢、三汉冢、刘家井大冢、朱仓M722、朱仓M707 六座封土墓认定为东汉帝陵级别墓冢。不同于渭北西汉帝陵呈东西一线分布的情况,东汉邙山帝陵的分布似乎较为杂乱(图一)。根据帝陵封土的间距(以封土为中心测量),大致可以分为三个群组。第一组为刘家井大冢,位于最北面,距大汉冢约1500 米,距离朱仓M722 约1850 米。第二组为大汉冢、二汉冢和三汉冢。大汉冢距朱仓M722约1600 米。虽然大汉冢与二汉冢之间也保持了约1000 米的间距,但是3 座帝陵呈南北一条直线分布且距离较近,关系密切,可视为一 个 群 组。 第 三组为朱仓M722 和M707,2 座帝陵东西并列,陵园建筑也紧挨在一起。大汉冢和朱仓M722、M707 处在邙山的分水岭上,地势最高。

图一 邙山东汉五陵分布图

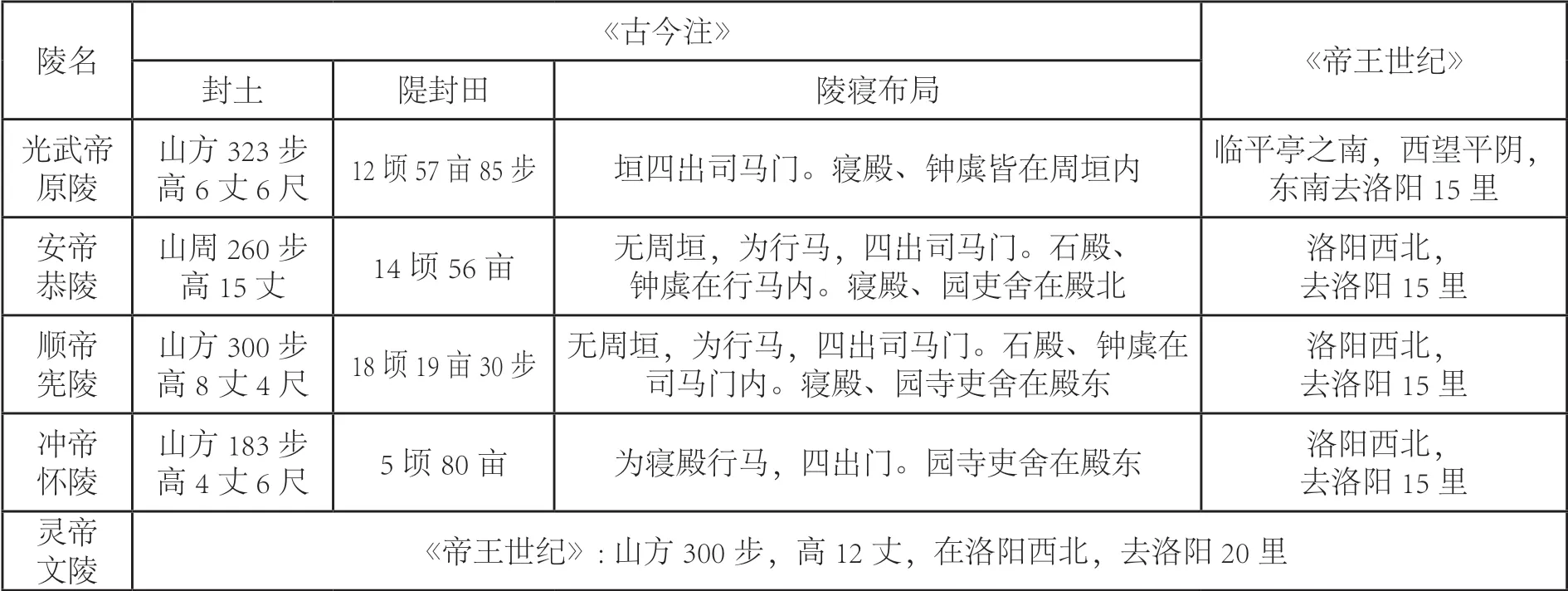

表一 邙山东汉五陵文献记述摘录

东汉帝陵的选址在南北陵区之间呈现频繁切换的特点。光武帝中元二年(57 年)葬于邙山,继位的明帝另辟洛南陵区。到延光四年(125年)安帝再次葬于邙山的时候,已经过去了68年,这期间原陵是邙山陵区唯一一座东汉帝陵。之后安帝、顺帝、冲帝三位直系嫡亲相继葬入邙山,质帝去世后又葬到洛南陵区。到灵帝中平六年(189 年)又一次葬到邙山陵区的时候,又过去了44 年。从下葬时间段以及五帝之间的承继关系来看,邙山东汉五陵也可以分为三个群组。

《帝王世纪》关于五座帝陵距离洛阳里程表述较为笼统,灵帝文陵在洛阳西北20里,其余四陵均位于洛阳西北15 里[9](表一)。关于这些里程的记载应是一个约数,而且从洛阳城的何处作为基点去测算也无从得知,但是能够明显看出灵帝文陵距离洛阳城最远。刘家井大冢在邙山帝陵区最北端,与文献中关于灵帝文陵距离洛阳城最远的记载吻合,加之李南可对此冢实地考察中获取的一系列证据,因此将第一组的刘家井大冢认定为灵帝文陵应无疑问。第二组的大汉冢、二汉冢、三汉冢,陵园均完成了考古勘探。从目前勘探的成果来看,二汉冢、三汉冢之间的排水系统相互连通,明显是经过统一的规划(图二)。大汉冢和二汉冢之间被连霍高速公路隔断,不过从陵园排水系统的分布和走向分析,极有可能与二汉冢陵园之间的排水系统也是连通的。原陵与恭陵的营建时间相差近70 年,不太可能进行统一的规划,因此第二群组属于安帝、顺帝、冲帝三位直系嫡亲聚葬的可能性更大。关于东汉帝陵直系嫡亲是否会选择聚葬,可以从南北陵区设置的背景找到线索。韩国河在谈到东汉陵墓分区原因时指出,明、章、和、殇四位直系嫡亲聚葬洛南陵区,之后继位的安帝与殇帝同辈,无法从属于殇帝聚葬而改葬邙山陵区,其后嫡系传承的顺帝、冲帝跟随聚葬,再之后继位的质帝为章帝玄孙,与冲帝同辈,于是又改葬洛南陵区[10]。梁云、汪天凤将其归纳为“旁近祖考”和“同辈不共兆域”的原则,并进一步指出在南兆域前四个帝陵可能存在“父登子肩”的排序方式,即父墓在子墓的头端方向,子墓在父墓的脚端方向[11]。大汉冢、二汉冢、三汉冢的排列也符合这一排序方式。第三组的朱仓M722 和M707则有可能为光武帝原陵,这一推测可以从陵园规模和陵寝建筑布局的比较找到线索。

图二 大汉冢、二汉冢、三汉冢陵园平面图

图三 朱仓M722、M707 陵园平面图

二、邙山东汉陵园规模的比较

《古今注》详细记录了帝陵封土和堤封田的规模[12]。帝陵封土暴露在地表,历经近两千年风雨剥蚀和人为的损坏,或后世对封土重新覆土增补,现存尺寸很难作为一个较为准确的标准去和文献比对。较典型的一个例子是朱仓M722,其地表现存封土最大直径仅约8 米[13],但是经过发掘发现原始封土直径约136 米[14]。相比之下,将经过考古勘探获取的陵园面积与文献中堤封田的规模进行比较,会得到更可靠的比对结果。

东汉陵园可大致分成两大部分:一部分以封土为中心,周边环以垣墙或“行马”。另一部分位于封土的东北部或者东部,由数组服务于陵园的陵寝建筑构成。张鸿亮将两部分称之为内、外陵园[15],但是所谓的外陵园并未形成对内陵园的包围,两部分基本上东西并列,东侧部分大多仅略偏北,因此将两部分称为西园和东园较为合适。从功能上区分,西园相当于狭义的陵园,东园大致相当于寝园。但是殇、冲、质三少帝的寝殿位于行马环绕的西园内[16],因此将东园笼统的称为寝园似不恰当,在此依据其位置关系将陵园分为西园和东园。关于东园这一称呼,刘敦桢1932 年在《大壮室笔记(续)》中曾提出过[17],“其寝殿园省在东园,疑即陵之东侧。” 根据文献记载,除原陵以外,其他诸陵封土周边均未设置垣墙,而代之以木构的“行马”作为空间界标,因此大部分陵园都未能找到明确的边界,给陵园面积的比对增加了难度。但是邙山东汉诸陵东园陵寝建筑群的整体格局是基本清晰的,通过比较仍能看出一些端倪。

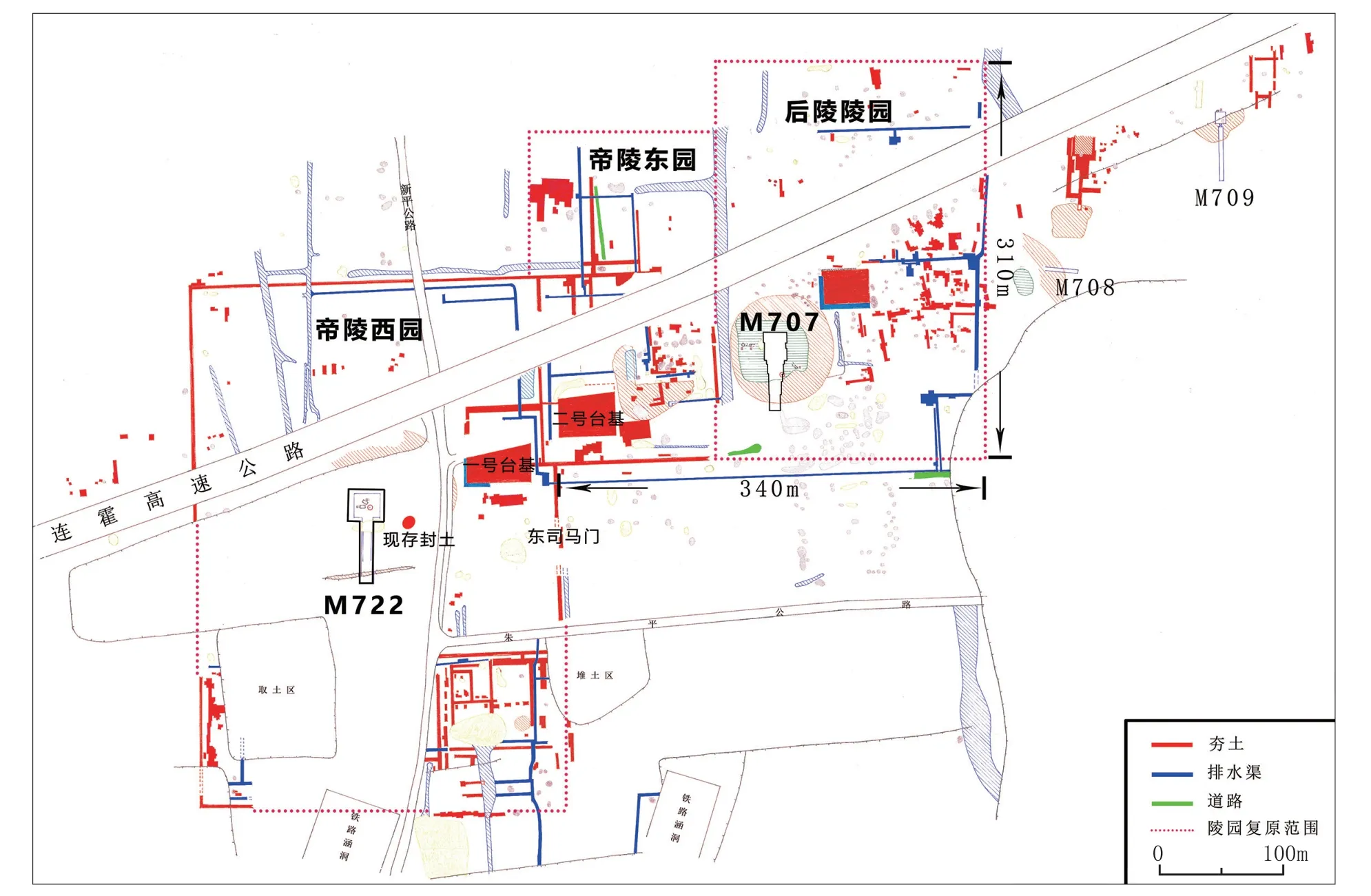

大汉冢、二汉冢和三汉冢的东园外围均没有发现围墙,我们对其面积采取保守的计算方法,仅测量明确发现夯土基址的范围。大汉冢和二汉冢东园陵寝建筑群范围近正方形,边长均约330 米。二汉冢陵寝建筑群的东侧还有零星分布的建筑基址,说明陵园范围可能更大。三汉冢东园的陵寝建筑保存较差,且规模较小,大致在南北长180、东西宽110 米的范围。朱仓M722 陵园面积较为明确,东园局部被连霍高速公路占压,连霍高速公路以北的部分仍可见夯土基址,但保存较差。东园南北长约260、东西宽145 米。朱仓M707 陵园夹在M722 与M708 之间,陵园没有向外延伸的空间,范围也相对明确,可能没有东、西园的区分,整个陵园南北长约310、东西宽约210 米(图三)。

对比文献中关于帝陵隄封田面积的记载可知[18],除灵帝文陵文献阙载外,其余4 陵中顺帝宪陵最大,冲帝怀陵最小,开国皇帝刘秀的原陵在四陵中只居于第三。虽然通过考古勘探我们没能获取大汉冢、二汉冢和三汉冢陵园的准确数据,但是从现有材料来看,大汉冢、二汉冢东园陵寝建筑群的体量大致相当,但是要明显比朱仓M722 大,甚至大于M722 和M707两者陵寝建筑面积之和。因此将朱仓M722 认定为文献中所记陵园面积最大的顺帝宪陵是有问题的,其作为原陵的可能性更大。

三、邙山东汉陵园布局的比较

韩国河、张鸿亮把东汉陵园布局总结为标准模式和简化模式,并将考古发现的遗存与文献中记载的诸陵园要素进行了对应[19]。两位学者提出标准模式以大汉冢为代表,封土东侧方形夯土台基式建筑为石殿,封土南侧夯土墩群式殿堂建筑为钟虡,石殿东侧的两组建筑依次为寝殿和园省,最北面一组为园寺吏舍。而朱仓M722 是简化模式的代表。

笔者认为东汉陵园或可分为成年帝王陵园和未成年帝王陵园两种模式。成年帝王陵园设石殿、钟虡、寝殿、园省和园寺吏舍,其中封土、石殿、钟虡在西园内,寝殿、园省和园寺吏舍在东园。未成年帝王不设石殿和园省,因寝殿为庙,与钟虡皆在西园(冲帝怀陵未记载钟虡),园寺吏舍在东园。而朱仓M722 陵园布局与上述两种模式均有明显的差异,其特殊性表现在:一是封土所在的西园周边有夯土基槽环绕。木构的行马下面应没有必要再开挖基槽作为基础,说明M722 确有垣墙存在。二是封土东侧的一号建筑单元非方形台基,而是南部长方形台基、北部天井的院落式结构,再向北还有延伸的建筑被高速公路占压[20]。三是西园的东南部发现有院落式建筑。四是东园内陵寝建筑交错在一起,相互连通,没有明显的分组。

关于M722 封土东侧的一号建筑单元,其性质应该不是石殿。石殿的性质为陵庙。虽然东汉实行集中庙制,诸帝神主皆放置在世祖庙,但是陵园内仍保留了陵庙,如《后汉书·礼仪志》载:“立秋之日,……斩牲于郊东门,以荐陵庙。”[21]殇、冲、质三少帝不用石殿,将寝殿置于封土东侧,《古今注》特别注明“因寝殿为庙”,说明东汉未成年帝王陵园用寝殿代替了陵庙,同时也说明石殿即为陵庙。陵庙的形制来源于宗庙,西汉阳陵之后的陵庙,如景帝阳陵罗经石遗址[22]、宣帝杜陵8 号遗址[23]和成帝延陵3 号遗址[24],中心台基均为方形,与大汉冢、二汉冢封土东侧的方形台基形制相似,说明东汉的石殿,保留了西汉陵庙方形的形制,但是取消了庙园。张闻捷指出寝殿“配有衣柙、床榻一类的生活设施,所以其建筑形制应该与生人居所最为接近。……(杜陵寝殿)均是带有中央大殿的长方形多重院落式建筑。与前述各类陵庙遗址呈现出截然不同的特点。”[25]大汉冢、二汉冢以及白草坡东汉帝陵封土东侧边长约77米的正方形台基式建筑应为石殿无疑,而三汉冢封土东侧建筑和朱仓M722 一号建筑单元这种带有天井的院落式建筑非陵庙之制,应为寝殿。

文献中记载的原陵布局也具有明显的特殊性,“垣四出司马门。寝殿、钟虡皆在周垣内”。东汉诸陵中只有原陵设有垣墙,且是成年帝王陵园中唯一没有设置石殿而将寝殿设在封土旁侧的陵园。文献中没有关于原陵石殿的记载,原陵最隆重的祭祀仪式—上陵之礼,也是在寝殿举行的。如《后汉书》载:“(上陵)昼漏上水,大鸿胪设九宾,随立寝殿前。”[26]M722的陵园布局更符合文献中关于原陵的描述,它体现了两汉帝陵制度演变的过渡性特点。自明帝之后,陵园取消了垣墙而代之以行马,石殿作为新的陵寝要素开始出现,东园内各组建筑功能区分明确各有其专有名称,陵园布局形成较为固定的模式并一直延续到东汉晚期。

四、关于朱仓M722 陵园为原陵的其他证据

1.朱仓M722 陵园的年代应为东汉早期

一座陵园从建成到王朝更迭之后废弃,期间一直有陵园的管理和服务人员居住,是一种长期使用的遗存。我们发掘得到的遗物,均为陵园废弃之后的遗留,除非出现明确的纪年材料,通过废弃堆积很难准确判断陵园的始建年代。在王朝兴替的历史背景下,每个东汉陵园的发掘,都可能得出陵园最后使用和废弃年代均为东汉晚期这一结论。发掘者依据朱仓M722 陵园Ⅱ区H14、院落F4 出土东汉晚期之遗物,判断M722 陵园遗址东汉中期始建、晚期沿用[27]。其中陵园沿用至东汉晚期的结论是没有问题的,但是这些遗物也仅是最后生活在陵园内人群的遗留,我们依然无法判断陵园的始建年代。值得注意的是,发掘报告中指出遗址内出土的瓦当从东汉早期一直延续到东汉晚期[28]。陵园地处邙山之巅,修建之前未见其他汉代建筑的痕迹,因此有相当数量东汉早期瓦当的出土,意味着M722 陵园的始建年代更有可能是东汉早期,而邙山陵区的东汉早期帝陵,只有原陵一座。

2.朱仓村出土有“原陵监丞”封泥

2010 年洛阳市第二文物工作队在朱仓村征集到封泥1 枚,正面阳文篆书“原陵监丞”[29]。“监丞”为东汉陵园食官。据发现该封泥的朱仓村民介绍,该封泥与一面铜镜是在自家院内取土时发现。张鸿亮认为该封泥应出自东汉陪葬墓内,用以封缄随葬品,并且意味着“监丞”的职责不单局限于陵园,还可能参与了陪葬墓随葬品的置办,这种推论是很有道理的。那么既然由原陵食官参与置办,这座墓葬陪葬原陵的可能性最大。封泥出土的朱仓村,位于M722的东侧,距离其他帝陵较远,这是推测朱仓M722 为原陵的一个重要证据。

五、关于朱仓M707 的性质

如果将M722 定为原陵,M707 的性质是需要讨论的一个问题。严辉、张鸿亮、卢青峰三位学者认为朱仓M707 为冲帝怀陵的主要依据如下[30]:一是M707 为“甲”字形明券回廊墓,该墓葬形制为东汉帝陵特有形制,同时因为三汉冢墓室为前后室结构,将之排除在帝陵系统之外。二是朱仓M707 封土直径86 米,与文献中记载的怀陵封土规模接近。三是怀陵位于宪陵茔域内,二者必定相距较近,M722、M707 两座陵墓左右并列,符合这一特征。

二汉冢和三汉冢封土之间的距离约为430米,距离较近,基本属于同一茔域。关于三汉冢墓葬采用前后室结构,是否就意味着不是帝陵级别,也需要更多的考古资料去印证,但是不排除未成年帝王的减制帝陵会使用这种形制。M707 的封土直径86 米,三汉冢封土直径84 米,两者均与文献中记载的怀陵封土规模接近。因此基于现有材料无法完全排除三汉冢为怀陵。

M707 的墓主还有另外一种可能性,即为阴皇后之陵。阴皇后 “(永平)七年,崩,…合葬原陵。”[31]东汉陵寝较之西汉的一个重要变化,就是多为帝后同穴合葬,这点在文献上有明确的记载,皇后“合葬,羡道开通, 皇帝谒便房。”[32]但是由西汉时期的同茔异穴合葬到东汉时期的同穴合葬,这种变化是从原陵肇始,还是经历了一个渐变的过程,我们无法从文献中得到答案。如前文所述,东汉帝陵的模式化应该是从明帝开始的,所以笔者认为帝后同穴合葬的方式极有可能肇始于明帝时期。关于文献中“合葬原陵”的表述,并不一定意味着同穴合葬,西汉文献中皇后下葬,也经常用到“合葬”的表述,但是均为同茔异穴合葬[33]。M707居于M722 东侧,这种帝西后东之制,与西汉晚期哀帝义陵和平帝康陵的做法相同[34]。作为后陵,应可使用与帝陵相同的“甲”字形明券墓葬形制。M722 和M707 两座陵园紧挨在一起,M707 的封土紧靠M722 陵寝建筑的东墙,两座陵园建筑连成一片,更像是同一个陵园。陵园以东的M708、M709 应该是原陵的陪葬墓,或是继承了西汉帝陵在东司马道南北两侧设置陪葬墓的做法。

综上所述,笔者认为朱仓M722 和M707 为光武帝刘秀与阴皇后合葬之原陵,大汉冢(M66)为安帝恭陵,二汉冢(M561)为顺帝宪陵,三汉冢(M560)为冲帝怀陵,刘家井大冢(M67)为灵帝文陵。原陵保留垣墙、采用帝后异穴合葬的做法,体现了对西汉陵寝制度的继承,也体现出两汉陵寝制度之间的演进是一个渐变的过程。关于这一推论,还需要今后的考古成果去进一步验证。帝陵地望问题是陵寝制度研究的一个基础问题,在地望基本明确的前提下,才有可能去梳理陵寝制度发展演变的脉络,进而探讨更深层次的问题。目前东汉帝陵考古工作取得了重大的突破,但是洛南陵区的考古工作仍然较为薄弱,还需要进一步的推进和深化,才能让东汉陵寝的整体面貌进一步明晰。

[1]陈长安.洛阳邙山东汉陵试探[J].中原文物,1982(3):31-36.

[2]李南可.从东汉“建宁”、“熹平”两块黄肠石看灵帝文陵[J].中原文物,1985(3):81-84.

[3]a.洛阳市文物考古研究院.洛阳朱仓东汉陵园遗址[M].郑州:中州古籍出版社,2014.b.洛阳市第二文物工作队.洛阳孟津朱仓东汉帝陵陵园遗址[J].文物,2011(9):4-31.

[4]严辉,张鸿亮,卢青峰.洛阳孟津朱仓东汉帝陵陵园遗址相关问题的思考[J].文物,2011(9):69-72.

[5]钱国祥.东汉洛阳帝陵的布局与归属辨析[J].中原文物,2019(1):57-62.

[6]严辉.洛阳东汉帝陵地望问题研究综述[J].中原文物,2019(5):95-106.

[7]张鸿亮.洛阳东汉帝后陵方位与身份蠡测[J].中原文物,

2019(3):83-89.

[8]李继鹏.洛阳邙山东汉帝陵再探[J].中国国家博物馆馆刊,

2020(5):20-26.

[9]范晔.后汉书[M].北京:中华书局,1965:3149,3150.

[10]韩国河.东汉陵墓踏查记[J].考古与文物,2005(3):13-21.

[11] 梁云,汪天凤.论东汉帝陵南北兆域的形成[J].中原文物,2020(2):59-66.

[12]同[9].

[13] 洛阳市文物考古研究院.邙山陵墓群考古调查与勘测第一阶段考古报告(下册)[M].北京:文物出版社,2018:1028.

[14] 同[3]a:22.

[15] 国家文物局.2016中国重要考古发现[M].北京:文物出版社,2017:97.

[16]同[9].

[17] 刘敦桢.大壮室笔记(续)[C]//中国营造学社汇刊(第3卷).北京:知识产权出版社,2006:121.

[18]同[9].

[19] 韩国河,张鸿亮.东汉陵园建筑布局的相关研究[J].考古与文物,2019(6):71-78.

[20] 同[19].

[21]同[9]:3123.

[22]王学理.太社乎?陵庙乎?——对汉阳陵罗经石为“男性生殖器座”论驳议[J].文博,2001(5):54-61.

[23] 中国社会科学院考古研究所.汉杜陵陵园遗址[M].北京:科学出版社,1993:75.

[24] 陕西省考古研究院,咸阳市文物考古研究所.西汉成帝延陵考古勘探调查简报[J].考古与文物,2019(4):23-35.

[25] 张闻捷.西汉陵庙与陵寝建制考—兼论海昏侯墓墓园中的祠堂与寝[J].故宫博物院院刊,2019(4):20-31.

[26]同[9]:3103.

[27] 同[3]a:105.

[28] 同[3]b:30.

[29] 张鸿亮.东汉“原陵监丞”封泥考略—兼谈汉代陵园职官[J].中国国家博物馆馆刊,2014(1):59-64.

[30]同[4].

[31]同[9]:407.

[32]同[9]:3152.

[33]《史记》《汉书》详细记载了西汉时期的帝后合葬情况,如孝景王皇后“合葬阳陵”、孝昭上官皇后“合葬平陵”、孝元王皇后“合葬渭陵”等,经过陕西省文物考古研究院等单位多年的考古工作证实,均系同茔异穴合葬。

[34] a.陕西省考古研究院,咸阳市文物考古研究所.汉哀帝义陵考古调查、勘探简报[J].考古与文物,2012(5):18-27.b.陕西省考古研究院,咸阳市文物考古研究所.汉平帝康陵考古调查、勘探简报[J].文物,2014(6):50-63.