2001—2019 年江门市新发现麻风病例流行病学分析

梁佩婵,李英华

广东省江门市皮肤医院检验科,广东江门 529000

麻风病是由麻风分枝杆菌引起的一种慢性传染病,主要侵犯皮肤、黏膜和神经末梢,严重者麻风分枝杆菌侵犯深部组织和器官形成肉芽肿,可造成眼、手、足等部位畸残。江门市位于珠江三角洲西部,濒临南海,毗邻港澳,是粤港澳大湾区重要节点城市,辖3 个市辖区(蓬江、江海、新会)和4 个县级市(开平、台山、鹤山、恩平)。 江门市曾是全国麻风病流行区,经过40 多年的积极治疗,患病率从1958 年的0.72‰下降到2000 年的0.003 5‰,到1995 年发病率为0.285/10 万[1],已达到国家规定的基本消灭麻风病的指标,但每年仍有新病例发现,处于低流行状态。 为进一步做好麻风病的防治工作、制定有效的防治措施提供依据,现对江门市2001 年1 月—2019年12月新发现的87 例麻风病例进行分析。 现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

进入全国麻风防治管理信息系统(LEPMIS),筛查2001—2019 年江门地区麻风病防治专职机构确诊登记现住址为江门地区的新发麻风病例(复发除外)。人口数据来源于江门市统计年鉴。

1.2 方法

收集所有新发麻风病例的基本信息、发病时间、确诊时间、麻风型别、畸残级别、传染源等资料,建立WPS数据库进行统计分析。 麻风病的诊断标准、临床分型和畸残分级等参照《麻风病防治手册》[2]。

2 结果

2.1 时间分布

在2001—2019 年全市共新发现麻风病例87 例,年平均发现率为0.11/10 万,其中发现率最高年份是2007年0.24/10 万,其次是2008 年0.21/10 万。 2001—2005年发现率为0.14/10 万,2006—2010 年发现率为0.15/10万,2011—2015 年发现率为0.07/10 万,2016—2019 年发现率为0.06/10 万,年发现率总体趋势是在平稳中下降。见表1。

表1 2001—2019 年江门市麻风新发报告病例年度分布

2.2 性别和年龄分布

新发现的87 例麻风病例中,男性55 例(占63.22%),女性32 例(占36.78%),男女比例为1.72:1。 确诊时年龄最小9 岁,最大80 岁,确诊平均年龄为45.5 岁,45~54岁年龄段占比较高(占25.29%)。 2005 年发现儿童病例1 例(儿童病例是指确诊时年龄在15 周岁以下的病例),占1.15%。 见表2。

表2 2001—2019 年江门市麻风新发报告病例各年龄段性别分布

2.3 地区和户籍分布

在2001—2019 年新发现的87 例麻风病例中,其中本地户籍病例为73 例(占83.91%),外地户籍病例为14例(16.09%),本地户籍与外地户籍之比为5.21:1。 73 例本地户籍病例分布3 个区4 个县市,其中开平市和台山市占比较高,两市合计41 例,占总例数的47.12%。14 例非本地户籍病例中包括广东省外10 例和广东省内其他地市4 例;广东省外户籍病例分布于5 个省市,其中占比较高的是贵州省和广西壮族自治区。 见表3。

表3 2001—2019 年江门市麻风新发报告户籍分布

2.4 临床分型

在2001—2019 年全市新发现的87 例麻风病例中,多菌型(MB)病例73 例占83.91%,少菌型(PB)病例14例占16.09%。其中瘤型麻风(LL)35 例,占40.23%;界线类偏瘤型麻风(BL)17 例,占19.54%;结核样型麻风(TT)7 例,占8.05%;界线类偏结核样型麻风(BT)23 例,占26.44%;中间界线类麻风(BB)5 例。

2.5 延迟期与畸残情况

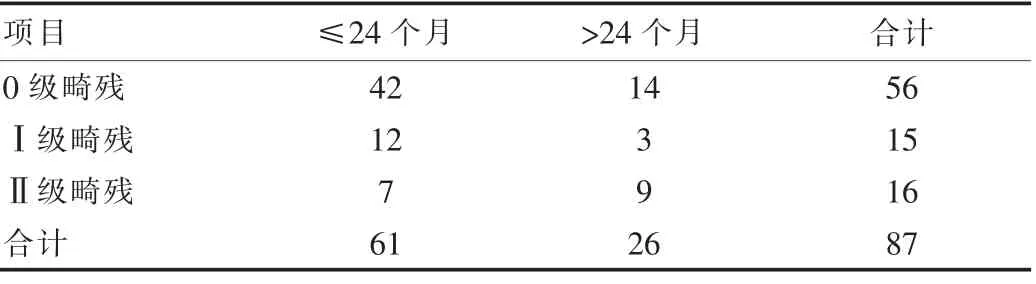

发病至确诊的延迟期,最短为1 个月,最长为26 年,平均为28 个月。延迟期≤24 个月者61 例(占70.11%),>24 个月者26 例 (占29.89%)。 31 例确诊为畸残,占35.63%;其中畸残程度为Ⅰ级15 例(占17.24%),Ⅱ级16 例 (占18.39%)。 延迟期≤24 个月Ⅱ级畸残率为11.48%,延迟期>24 个月Ⅱ级畸残率为34.62%。见表4。

表4 2001—2019 年江门市麻风新发报告病例延迟期与畸残情况

2.6 传染源

在87 例新发现麻风病例中传染源不详的有75 例(占86.21%),家庭内传染源有11 例(占12.64%),其中1 例是儿童;家庭外传染源有1 例(占1.15%)。

3 讨论

2001—2019 年江门市共新发现麻风病例数为87例,年平均发现率为0.11/10 万。不同年份区间麻风病的发现率均低于1996—2000 年江门市的0.17/10 万[1-3],年发现率总体呈现平稳中下降趋势。表明江门市麻风病处于较为平稳的低流行状态,提示江门市积极开展的麻风病防治工作取得成效,但要彻底消灭麻风病是一项长期且艰巨的任务。

新发现麻风病例中男性发病高于女性,男女之比为1.72:1,与广东省内相当[4-5]。 平均发病年龄45.5 岁,发病年龄上移,45 岁以上人群占66%,以多菌型(MB)为主,符合麻风低流行区的发病规律。麻风病新发病例在3 区4 市均有分布,分布广但不平衡。新发病例主要集中在开平市和台山市,占总例数的47.13%,其原因主要是这两地是历史上麻风高发区,其他地区新发病例少,原因是发现力度不够还是地域环境差异、 遗传易感基因的不同,还需进一步研究[6-8]。 因此除了要加强重点地区的监测,亦不能忽视周边地区的麻风病防治工作。

随着经济的迅速发展,人口流动频繁、范围增大,流动人口中开始发现麻风病患者。 深圳、佛山等珠三角地区陆续报道流动人口麻风病例[9-11]。 江门本地户籍与外地户籍之比为5.21:1,高于广东省报道的15:1,外地病例主要来自麻风疫情严重的贵州、广西,可能也与这些省是江门市流动人口主要来源地有关[12-15]。 麻风病例从发病到确诊的时间较长,初期症状隐匿、早期临床表现不典型,给当地的麻风病防治工作带来了新的挑战。 流动人口麻风病防治已成为新的公共卫生问题[16-18]。 一方面流动人口的涌入和流动性大,另一方面收入低和缺乏医疗保障,为麻风病的及早诊断和管治增加了难度;延迟诊断使带菌者持续传播。因此应加强对流动人口的调查和综合管理,在对流动人口开展麻风病健康教育的同时加强对病例监测、发现和治疗管理工作。

Ⅱ级畸残是WHO 提出评价麻风防治有效和病例发现延迟的重要指标。 江门市87 例新发麻风病例确诊延期平均为28 个月,Ⅱ级畸残比为18.39%,低于韶关市的畸残比23.08%,高于广东省的11.8%[19-21]。 延迟期≤24 个月的Ⅱ级畸残率为11.48%,延迟期>24 个月Ⅱ级畸残率为34.62%,表明麻风病例的确诊延迟期越长,畸残率越高[22]。 畸残影响患者的劳动能力和日常生活的自理能力,早期发现与规范治疗麻风病是目前控制麻风病流行、传播以及预防和减少麻风畸形的主要手段和有效措施。有的患者患病26 年才诊断麻风,一方面非皮肤科医生对麻风病的认识不够,少见或从未见过,另一方面群众的麻风防治观念落后,这就需要加强麻风病的宣传和培训,减少临床医生的漏诊,引导公众早期主动就医,加强筛查力度[23-25]。

麻风病可出现家庭内集聚现象,可以由父母传染给子女或子女间互相传染,也可传染给邻居。 87 例新发现病例中,家庭内传染占总例数的12.64%,低于肇庆市[26],1 例儿童病例发现在2005 年,以后再未发现儿童病例。WHO 开展的消灭麻风病监测活动,显示在低流行状态下通过监测和检测新发病例数中儿童的比例较监测真正的疾病患病率更有意义,提示在麻风病的预防与监测过程中应更加关注对新发儿童的治疗与调查。因此要加强对麻风病患者家人和密切接触者的检查,尤其是儿童,早发现、早治疗、保护易感人群。

今后江门市对麻风病的防控策略包括以下4 个方面:①加强麻风病健康知识宣传和教育投入,对基层皮肤科医生和社区全科医生开展培训,提高医生的麻风病意识和诊断能力;②加强对流动人口病例的实时监测;③密切监测,早期发现病例,加强规范化治疗,降低畸残率;④研究、开发和推广更为先进的诊疗技术。

——广东省江门市老干部大学校歌