明清时期宁化县学的建设和运行

邹春生,朱俊睿

(赣南师范大学 历史文化与旅游学院,江西 赣州 341000)

明清时期,伴随着科举制度的发展和完善,各级学校的建设得到政府和民间的重视。关于古代学校建设的研究,已有不少成果。然而,结合地方志对县级学校,尤其是对明清时期赣闽粤边区的县级学校的研究成果仍然较少。宁化位于福建西部,是福建通往江西的重要通道之一,也是明清客家移民交流的要道。客家人素有“崇文重教”的习俗,这里的科举教育也十分兴盛。据笔者统计,明代宁化有进士4人、举人23人、武进士2人、武举人4人;清代宁化有进士13人、举人63人、武进士1人、武举人27人。这些人或为中央政府官员,或为府州县官员、教官,不少在任上都取得不俗的业绩。[1](卷三《选举》)与周边县域相比,宁化的科举成绩十分突出,这离不开学校的建设。笔者将以《宁化县志》为中心,对宁化县学在学校选址、空间布局、教学内容和学校经费等方面作一探讨。

一、学校选址

官学作为传播儒家思想、培养儒家弟子的场所,教育与祭祀并重是其显著特点,故而常被称为“庙学”。其选址往往受行政因素影响,“明代福建府州县学往往与政区官衙相伴而设,其地址方位的描述以治所为基准”[2](P57); 但同时,古人的“风水”、神灵等一些今天看来是迷信的因素,对学校选址的影响也不能忽视。这些因素往往是宁化县学屡次搬迁的主要原因。

宁化县学的地址自宋至清时有变动。据清康熙《宁化县志》记载,宁化县学始建于两宋之际,在宋淳熙十一年 (1184)、明正德十六年(1521)、隆庆六年(1572)、万历七年(1579)有过四次迁徙。始迁缘由因史料缺乏,不得而知;第二次搬迁的理由是“光严寺最吉”;第三次搬迁的理由与上次一样,都将登科者少的原因归为官学选址不当;第四次搬迁的理由是位于翠华山的官学“地势过高,栖神非所”,最终定址于城内邑治旁。[1](卷六《庙学》)

宁化县学由宋至清四次迁徙,均与“吉凶”有关,倡导者皆是官员和儒生。可以看出,在当时的宁化,“风水”的观念深入人心。这并非只是宁化的特殊现象,在明中期的赣闽粤边区,从官员到士绅、普通民众,掀起了崇尚“风水”的热潮,为使官学符合堪舆的要求,进行“造风水”活动,并屡次改易官学位置。在此潮流中不仅可以看出宋以来赣南社会的变迁,也可透视明代乡村社会的“士绅化”。[3]“风水早己化约为一种富有权威性的象征符号了,它恰是透过赋予宇宙时空以个人意义和赋予生命秩序以宇宙意义,从而达成了自我的保存与发展。在重视身份与地位的传统社会里,有着共同的价值取向和利益需求的士绅阶层,也日渐地意识到他们需要倚仗这种神秘的符号魔力来营造、改变或恢复一些人文化的公共空间秩序,从而满足自身对于命运和机会的合理解释。”[4](P220)然而,即使是在官员士绅内部,也不是所有人都将“风水”作为实践指南。例如清康熙《宁化县志》的编撰者就认为:“学必先伦而后文,无已亦先文而后科举。不然者,数徙学宫,数易方位,此为文绣膏粱,故乞灵青乌耳。志意猥鄙,于学何有哉? ”[1](卷六《庙学》)在他们看来,“风水”不过是“术”,而儒家伦理纲常则是“道”,“风水”不能作为官学选址的主导因素,亦不能将科举不兴归咎于此。

二、学校建筑布局

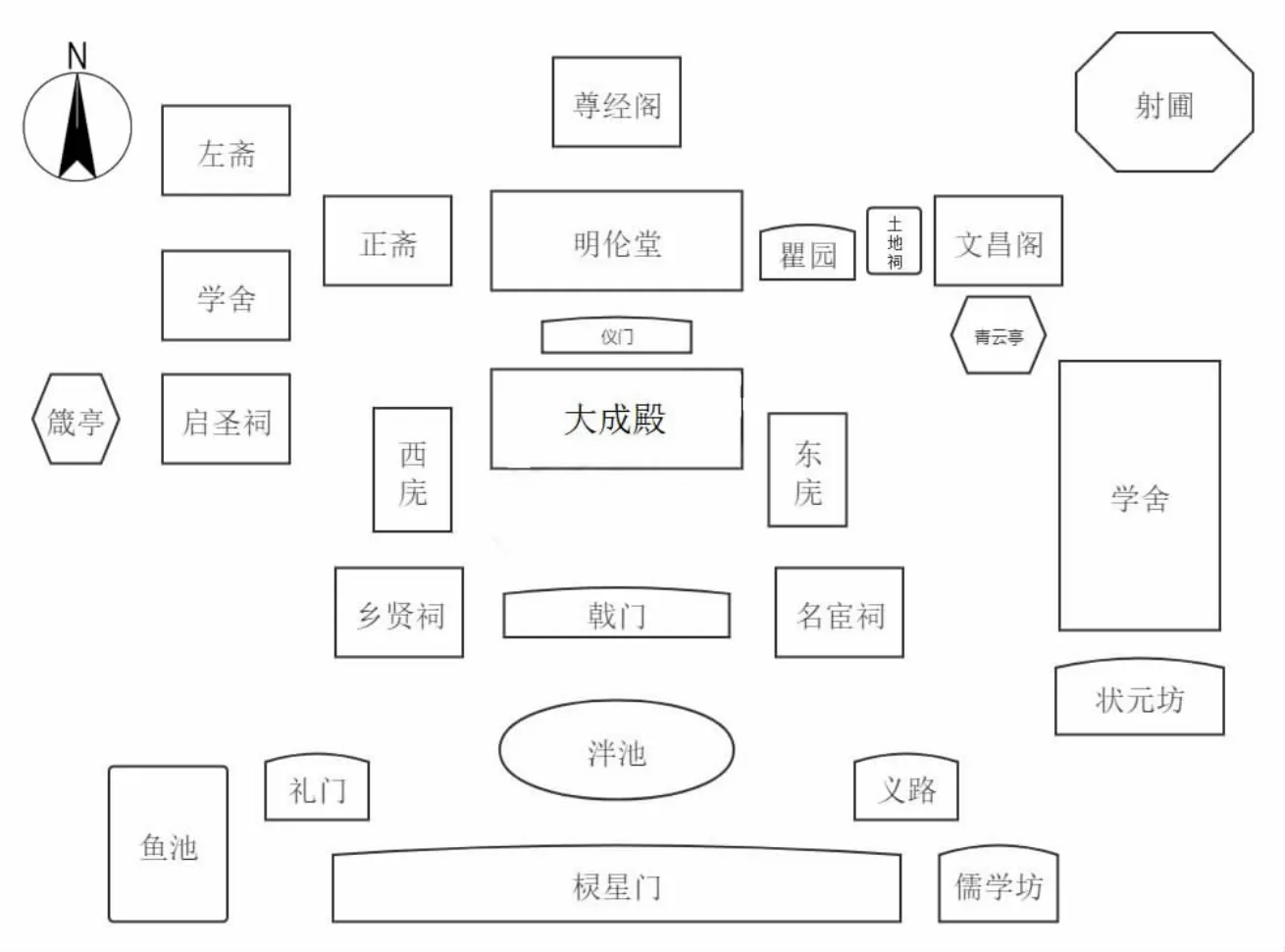

宁化县学分为“学宫”和“文庙”两大系统:前者为教学场所,包括明伦堂、尊经阁、射圃、箴亭等;后者为祭祀场所,包括大成殿、启圣祠、名宦祠、乡贤祠等。[5](P43)宁化县学几经迁徙,内部建筑也频繁改动。笔者仅以康熙《宁化县志》为依据,对县学主要设施作一简要介绍,见图1。

图1 宁化县学各建筑相对位置俯视示意图

(一)学宫及其附属建筑

明伦堂是教官教授儒家经史的场所,也是举行乡饮酒礼的场所。“明洪武十三年,始修复儒学,凡大成殿、两庑、明伦堂、馔堂、两斋、泮池、仪门、学官宅,规制咸备者,则知县张恩诚之劳也。”[1](卷六《庙学》三)礼门和义路分别位于明伦堂以南东西两侧。明洪武十五年(1382),令天下官学皆设卧碑一方,上书学规十二条,位于明伦堂北左壁。状元坊为表彰登科学子而设。两斋为学生自习读书处。尊经阁为收藏书籍之地。射圃为学生习射之地,内有观德亭。庵署是学官的宅所和教官的休息处,后为西学舍,并另辟东学舍。号房是生员住宿休息处,建有26间[1](卷六《庙学》八),起初位于明伦堂西北、东北部,后废。箴亭中竖一碑,为明世宗御制敬一箴,故亦称“敬一亭”。馔堂为师生的餐厅,明洪武十三年(1380)由知县张恩诚始设,后废。学仓为储备粮食的场所,位置不明,《宁化县志》中记载了明万历四十六年(1618)至崇祯十五年(1642)的田租、口赋、收支、留存情况,其中留存情况分为十三目,有一目为“县儒学仓粮”,还有一目为“仓剩改折备饷”,其下有“有司拨出二十两九分凑给儒学仓”的记录,可互相印证。[1](卷五《度支》)

(二)文庙及其附属建筑

文庙即大成殿,为祭祀孔子的主殿,明洪武十三年(1380)由知县张恩诚始设,永乐十四年(1416)由训导胡朂修缮,“其塑先圣四配十哲像,则宣德十年教谕甘质、训导丁茂分俸为之也”[1](卷六《庙学》三)。文庙作为祭祀的最主要建筑,位于宁化县学的中央。东西庑为祭祀儒家历代先贤的地方。启圣祠是祭祀孔子之父叔梁纥的主祠,为填埋学塘而建。名宦祠祭祀有惠政于地方、有功德于民众的地方官员。乡贤祠祭祀品行高尚、学问深厚的地方士绅。戟门在唐代是地位品秩高的象征,宋代开始在各级官学建戟门,以示儒学地位的尊崇。泮池自北宋开始成为地方官学中的设施,明代在各级官学中普及开来,“正统元年,巴陵陈稜来为县丞……而琢石桥、甃泮池”[1](卷六《庙学》三)。棂星门于南宋时用于孔庙,宁化县学的棂星门为三开间。文昌阁祭祀主宰功名禄位的文昌帝君。土地祠祭祀土地神。书器库为放置祭祀所用礼器、乐器的库房,宰牲房为宰杀祭祀所用动物的地方,“(明成化十七年)创库房于伦堂之东南,创宰牲房于伦堂之西。规制又壮于昔者,知县徐廷曜之绩也”[1](卷六《庙学》三),后均废。

官学不光选址要讲究“大风水”,其内部布局也很讲究“小风水”,这在丘陵遍布的赣闽粤边区体现得尤为明显。宁化四周均是山地,县城虽相对平坦但地域不大。宁化县学并不是从南宋始建起就有明确规划用地,而是在周围其他建筑基本已建设完毕的情况下,临时起意、仓促迁到县治附近的,所以宁化县学布局虽比较规整,应有的建筑设施都比较完善,但教学、祭祀建筑相互交杂,没有相对明确的功能区分,同时整个官学建筑群也略显逼仄。再者,宁化县学四次搬迁,其中三次均是与光严寺互换位置,是在寺庙建筑布局的基础上进行儒学化改造的,这就难免会在内部留下寺庙布局的痕迹。尽管宁化县学在空间和布局上留给当地官员士绅进行“风水”改造的余地并不多,但他们还是想方设法对县学内的建筑进行符合“风水”观念的翻新和改造,以求达到科举兴旺的结果。

三、教学内容

宁化县学的教学内容可以从学校使用的教材及所藏书目与县学内的祭祀对象两个方面来了解。

(一)教材及其藏书

宁化县学所藏书目有 《十三经注疏》《五经大全》《四书大全》《春秋四传》《性理大全》《通鉴》《纲目》《十七史详节》《汉书》《晋书》《唐书》《文献通考》《大学衍义补》《班马异同》《朱子大全》《大明会典》《大明一统志》《大成礼乐通纂》《武经总要》等。[1](卷六五二、五三)宁化县学所使用的教材是与科举相关的儒家经典及其注疏,大多都是各地官学的必备书目,如《十三经注疏》《五经大全》《四书大全》《春秋四传》《性理大全》《大学衍义补》《朱子大全》等。

不难发现,除了与科举相关的儒家经典,宁化县学还有大量史籍和礼制类书籍。可见,宁化县学对学生的培养还是以经史为主,辅以礼教,儒学气息非常浓厚。至于军事类书籍——《武经总要》,或许是作为史书的补充,培养学生的宏观战略眼光,不希望他们成为只会应试的书生。宁化县学的史籍收藏十分丰富。“以古为镜,可以知兴替”,史籍中记载的大量朝代兴替的故事,对儒生践行正心诚意有很好的启示和借鉴作用;再加上史籍多文笔优美,对儒生遣词行文也有很大的帮助。

(二)文庙祭祀

宁化县学中的祭祀建筑大致可分为两类。一类仅作为象征性或礼仪性,对于其象征的礼仪、人物、神灵,不进行正式的、有组织的祭祀活动,如戟门、棂星门等;另一类则有固定的祭祀对象,有规定的祭祀等级和礼仪规范,如文庙(先师庙)、东西庑、启圣祠、名宦祠、乡贤祠、文昌阁等,因文庙(先师庙)、东西庑、启圣祠、文昌阁等为各府州县官学的基本设施且祭祀的对象也基本相同,所以本文着重介绍能体现宁化当地情况和价值取向的名宦祠、乡贤祠等的祭祀对象。

名宦祠祭祀对象共31人,包括唐县尉羊士谔;梁县令王云;宋知县危建侯、邹括、施褆、周尧乡、赵时錧;明知县梁瑶、韦清、周楹、徐日隆,县丞陈稜,典史荣清、景忠,教谕王雍、张大受,提学副使熊汲、宗臣;清福建巡抚李斯义、王凯泰、徐宗干,提督学院朱珪、史致俨,提督学政张麟、吴钟骏,福建学院沈涵,福建汀漳龙道桂超万,布政使金培生,福建总督范承谟,知县王之佐、郭璜。祭祀规格是羊一只、猪一头、酒三爵、帛一捆。[6](卷十二《祠祀志》)

乡贤祠祭祀对象共22人,包括唐御史中丞伍正巳;宋侍郎郑文宝,进士太常博士伍佑(一作祐),推官汤华叟,进士长乐令伍择(一作泽)之,上舍特赐进士出身雷观,征士郎徐唐,进士雷协、伍文仲,进士建宁令张达观,进士衡山丞张良裔,进士河源令孝子伍仲休,进士伍杞;元孝子赖禄孙;明状元国子祭酒张显宗,举人伍志厚,遗民李世熊,贡生雷动化;清进士光禄卿伊朝栋,进士左副都御史雷鋐,迪功郎阴上升,进士扬州知府伊秉绶。祭祀规格与名宦祠相同。[6](卷十二《祠祀志》)

名宦祠与乡贤祠作为国家政教系统中的教化手段,在祭祀对象的选择上有规定的标准和程序。在明代,布仁政于乡里、品行为士人表率者,由地方公众推举,经巡抚、巡按、提学批准,方得入祀。[8](P2)名宦祠祭祀的对象中,除了羊士谔、王云的记述简略、事多不考外,其余得祀官员,几乎都对宁化当地的教育建设和社会风俗的改良做出了贡献,包括训诫诸生、建设县学、资助学子、为儒学发展提供政策便利等。乡贤祠祭祀的对象中,几乎都是功名在身之士,入仕从政的比例很高。其中例外的有两人,李世熊在明清鼎革之际,与国家权力划清界限,潜心著述,参与编撰《宁化县志》,并有诗文集流传于世;赖禄孙在寇变中用生命保护母亲,践行了儒家仁孝之道,连贼寇都被感动,他还 “巳俎豆于学宫”,可见是一位心系儒学的忠孝之人。

把视野拓展到宁化东南的清流县,清康熙《清流县志》记载的清流县学名宦祠、乡贤祠的祭祀规格更为详细。“名宦、乡贤二祠品物俱同:帛一、爵三、猪一口(银一两)、羊一只(银五钱)、牙香四两(银分半)、末香(银二分)、肉一斤(银三分)、鱼一斤(银二分)、鸡一只(银五分)、枣半斤(银七厘)、栗子半斤(银一分)、菁一斤(银三厘)、芹一斤(银三厘)、白果半斤(银七厘)、大烛四枝、盥巾一条、饼果五色(银六分)、祝文(银一钱)、香案笔墨砚一付。”除了与宁化县学相同的羊、猪、酒、帛之外,清流县学的祭品还包括地区特产,如枣、栗子、菁、芹等。祭品种类的丰富及将祭品折银的记录,也从侧面反映了当时赣闽粤边区社会秩序的恢复和商品经济的发展。

四、学校经费

宁化县学经费来源主要包括学田和学店。

(一)学田

学田是用于维护学校运行的经营性土地,一般靠收取地租来获得经费。宁化县学的学田来源主要有“官府划拨”和“捐献”。“学田,他郡邑多有之。盖有司慈惠子弟,措置以拯穷乏者也……又或义民好贤而割产为助,又或先达捐有余以乐育后进者也。”[1](卷六《学田》一)

官府划拨的学田,一般有寺观庙产和诉讼公产。如明嘉靖时,福建按四六之法征收寺庙租税补充军饷,以应对沿海地区的倭寇之乱,许多寺院由于不堪税负而被废弃,僧人逃亡或还俗,寺田大量荒芜,变成无主荒地。[2](P103)“若宁化初无是,嘉靖间长令潘公时宜念欲赡多士而未有借,会有废寺田二百余亩,公遂欣然申请以充学田,抚按督学咸报可。宁之有学田,则自嘉靖二十九年潘公时宜始也。”[1](卷六《学田》一)同时,地方官在处理田产诉讼时,有权力将难以判断归属的田地收归官府所有,这些归公田产有的也作为办学之用。“隆庆五年,邑民阴明星为僧,还俗而无嗣,遗田二十余亩,族有竞者,鞫于通判毛公子翼,公谓是田莫宜于养士,亦断充学田。于是学官课士之卷札茶饼,贫士之婚葬灯烛,咸少资于此。”[1](卷六《学田》一)

至于捐赠的学田,一般是官员和士绅个人捐献,有的直接捐田;有的捐现金或物资,换购田地以充经费。明清时期,官员和士绅捐资办学的风气十分浓厚,官员个人往往会先行捐资以作倡导,带动士绅捐资助学。《总督姚公捐置学田记》记载了福建总督姚启圣捐献学田的事迹,“制台姚公当康熙壬戌冬有捐置学田之举也……令发金置田一十三亩有奇,登诸册籍且砻诸碑石,永示百世”[1](卷六《学田》四、五)。《宁化县重修儒学捐置学田碑记》记载了知县祝文郁先是捐俸修缮官学,后又捐俸置学田,“……圣宫丹碧剥落,庙貌弗肃……余(祝文郁)首捐俸五十金为倡……多士欢舞,顿忘其旧。余亦快然,更思善后,再捐月俸九十两置田产十一亩有奇,以储修补平时则分素士佐灯火,是区区志也”[1](卷六《学田》六、七)。

清康熙《清流县志》中也记载了姚启圣捐献学田的事迹。“按各处郡县庠皆有学田,多至百亩数十亩,而清邑独无升合,士生其间几有藜羹不糁、短褐不完者矣。康熙壬戌浙闽总督姚公有捐置学田之举,发银五十两,置田十亩,岁师生掌其租粒,而学官课士之卷纸茶饼、寒儒之婚葬灯油,咸少资于是,是诸生相与颂德。”可见姚启圣十分关心地方教育,也可看出学田收入在县学运营中的重要性。

(二)学店

关于学店的记载比较简略,“(学店)店房二植在县治前,迭年租银二两三钱,给首廪收为上司往来迎送纸札之资”[1](卷六《学田》三)。学店在一定程度上补充了宁化县学的日常开支,也表明当时宁化商品经济有了一定程度的发展。

学田和学店的收入,应付了县学的日常开销,也为贫困学子生活中的大事(如婚嫁丧葬)和小事(如灯烛笔墨纸砚)的费用提供了补贴。明中后期以降,福建各地官学中贫困学子比例提高[8](P425),学田的设置在一定程度上缓解了贫困学子的窘境。清康熙《宁化县志》记载了嘉靖三十四年(1555)学田收入负担官学开支的具体数字,包括月考试卷茶饼费用、教官朱墨开支、公宴开支、贫生红白事补贴、贫生每年生活补贴、生员油烛补贴等。[1](卷六《学田》三)对于一个县学来说,这是一笔较为可观的收入。正是有了学田学店运营收入的支持,地方官府节约了教育方面的开支,学校也有充足经费开展日常工作,生员尤其是贫困生可以安心读书,学田学店为地方人才的培养提供了强有力的支撑。

古代宁化经济发展水平落后,但科举仍取得一些成果,这需归功于县学的建设和发展。县学规制及其相关设施经过历代修葺与兴建,最终定址于城内,教学与祭祀建筑逐渐齐备,名宦祠和乡贤祠的祭祀对象逐渐增加,祭祀程序与礼仪逐渐规范,学田学店等的设置使学校的日常运行成为可能。可以说,宁化县学的规制及附属设施已较为完备,这与国家科举选士制度的不断规范化和当地从官方到民间浓厚的向学氛围是分不开的。