论1943年国民政府对学田制度的改革

蔡兴彤

(南京大学历史学院,江苏南京,210093)

论1943年国民政府对学田制度的改革

蔡兴彤

(南京大学历史学院,江苏南京,210093)

清末新政后,科举制度下的学田逐渐转为新式教育提供经费,其定义涵盖范围扩大,导致数量巨增。但因新式教育耗资巨大,学田收益在教育经费中的地位有所下降。1943年国民政府力图对学田制度在管理经营、收益分配等方面加以改革,以提高学田收入,稳定战时教育经费。但困难重重,学田再也难以在教育经费方面起到重要作用。

国民政府;学田;1943年改革;教育经费

学田起源于北宋仁宗时期,后逐步成为科举制度下各级官办学校运作及官学之外的书院、社学、义学维持经营的重要经费来源。以往学界对于宋代至清代的学田有较为深入的研究,既有宏观的审视剖析,亦有微观的详细考察。[1−4]相对而言,对于接续清代而来的民国时期学田,学界的研究还远远不够。特别是清末新政后,全国大力创办新式学堂,旧有学田如何处理,学田的定义、涵盖范围、收入经费使用等方面,有何延续与变化?中央政府对于学田的政策及执行,其实际又如何?以上皆是值得深入探讨与研究的问题。笔者以1943年国民政府对学田制度的改革为中心,试对这些问题加以解答。

一、改革背景

1840年鸦片战争后,西方新式教育逐渐影响科举制度下的中国传统教育。新政时,清政府大力倡导、推行新式西方教育,明令各省创设、改办新式学堂。但新式学堂所需甚巨,至南京国民政府统治的20世纪30年代,各地方政府财政支出大项仍为教育经费。如江苏省60县1933—1935年平均每年教育经费支出占县财政总支出的31.93%,江西南昌1933—1936年平均每年教育经费占总支出的37.12%,安徽芜湖1933—1935年平均每年教育经费支出占县财政总支出的37.50%。[5−7]

在地方财政收入方面,1928年第一届全国财政会议后,南京国民政府决定将以往属于中央税收的田赋税划归地方,各地收入遂大部分仰赖田赋及田赋附加。随之,以往依靠其他税收的教育经费,即全以田赋为支柱。因之,一旦田赋收入有何异动,地方教育经费即大受影响。为尽量避免此种影响,各地纷纷出台一些政策,希望拓宽财源,稳定教育经费。

另外,学田作为科举制度的传统经费来源,清末新政后,顺利转换为新式学堂及地方教育管理机构提供经费。[8−12]但学田在教育经费方面所起的作用,因各地具体情况不同而有较大差异。在国民政府统治较为稳固的江苏武进,1929—1933年平均每年田房租息收入仅占教育经费的1.27%,浙江永嘉等20县1934年学产租息收入占教育经费的6.18%,安徽芜湖1932—1935年平均每年学田租息占教育经费预算收入的4.92%,但在江西省,教育经费总收入的28.20%为学产收入。[13−15]正是针对此种状况,一些省份及南京国民政府陆续出台政策,力图对学田、学产加以整理,以增加收入,缓解地方财政压力。[16−19]

1937年“七七事变”后,抗日战争全面爆发。国民政府为坚持长期抗战,势必要加强对地方人力资源和物质资源的汲取,以支撑艰苦的抗战。1939年西迁重庆的国民政府为加强对地方社会的控制,实行新县制。这项新的地方行政制度的推行,导致“各地方行政机关往往误解《县各级组织纲要》第二十一条,县之财政均由县政府统收统支之规定,强将原有教育捐款捐税等一切收入与其他经费混合支配,籍以侵占,其因物价高涨而增大征收大量收入,致教育事业扩展发生极大困难”①,“县学田无形中已变成县有公田,每年收入租息,均列入县预算或迳发作公粮”。②

同时,国民政府将土地税重新收归中央,并于1941年下半年开始实行田赋征实,过去一直属于省级以下税源的契税和营业税也一并收回。[20]学田收益被侵占,地方财政收入来源的缩小,必然导致教育经费大受影响。1940年,应国民教育推行的要求,各地又需大量改办、新办中心校、国民校,本已捉襟见肘的教育经费更加入不敷出。抗战爆发引起国民政府相关政策调整,因而致使地方教育经费短缺,这是国民政府考虑改革学田制度的直接原因。

二、政策制定与出台

1942年,国民教育推行已届两年,因教育经费支绌,不仅对国民教育,对中等教育也造成了一定影响。此时身为国民党总裁的蒋介石屡屡提及需要增加教育经费。③对于教育经费的重要性,蒋介石认为“各省预算分配,保安经费不得增加,教育经费应尽量增加”③④,具体措施则为“各县学田拨归各级学校耕种”③。

因此,蒋介石命教育部:“各省各县之学田应皆拨归当地学校为校产,并奖励各学校自行耕种,俾师生得以实习耕种,此项学田究有多少,应令各省各县调查呈报并限半年内办理完毕,希即拟具办法通令实施为要。”④手令指明学田划为学校校产,使用方式是自行耕种,确定了学田的分配对象、管理经营方式,后以正式命令下发。[21]

由于手令并未明确学田的定义、涵盖范围,奉命拟定实施办法的教育部首先面临的问题就是定义学田。清末,四川、广东两省是将宾兴田、学田两者合并作为新的学田,浙江省只是将旧有学田继续使用,对于学田的定义全国并未有统一的规定。至20世纪30年代,全国各省各地对学田的定义、范围,纷繁不一。安徽、福建仍沿用旧时的官学学田,湖南、四川则增加膏火田,江苏、湖北、云南、贵州、河南五省则将学田涵盖范围扩大到书院田、义学田、试资田,原来仅用官学学田的浙江省学田囊括的种类则最多,祭祀田、社田、文元田,都纳入学田范畴,河北省则将庙产纳入学田。[22−34]这些省份是以田地收入的用途来定义学田,如科举时代的宾兴田、试资田、文元田等,都是为试子提供经费资助的田地,随着科举制度的废除而被纳入学田。祭祀田原为祭祀孔庙所用,社田则是提供社会福利保障的田地,因为土地所有人的捐赠或年久无人认领,被划归学田。⑤

对此,起初教育部认为学田应指明是省、县原有学田④,即1942年以前省、县所有的学田。而对于学田本身,是应可以耕种之土地,抑或可以租赁之房屋、山林、川泽,手令并未明确指出。教育部国民教育司则认为“委座(蒋介石)手令中‘学田’二字,似专指田地之可为学校耕种者而言,各种学产如房屋等等似不在内”④,建议办法将学田定义为可以耕种之土地,而不包含其他。但在办法草案中,教育部明显是考虑到了战前各地方学田的实际状况,“各省省有学田,如科举时代之府学州学学产,府省道之书院院产等之田地,均应就近分配于省立中等学校及省立小学为校产。”④教育部呈报行政院的办法中,将“等之田地”四字删去,变为“各省省有学田,如科举时代之府学州学学产,府省道之书院院产均应就近分配于省立中等学校及省立小学为校产”④,与办法草案相比定义更为扩大,将省有学田的涵盖范围变为学产、院产,而不仅仅是可以耕种的田地了。这种定义更加符合各地的实际情形。《各省市县学田拨充学校校产实施办法》(以下简称《办法》)于4月3日正式颁发。[35]

因此,1943年国民政府对于学田的定义是符合战前各地方实际的。校产不仅包括可以耕种的土地,还含有土地、山林、水塘以及学校所有的自用或对外租赁的房屋等产业。

三、学田总量的统计与比较

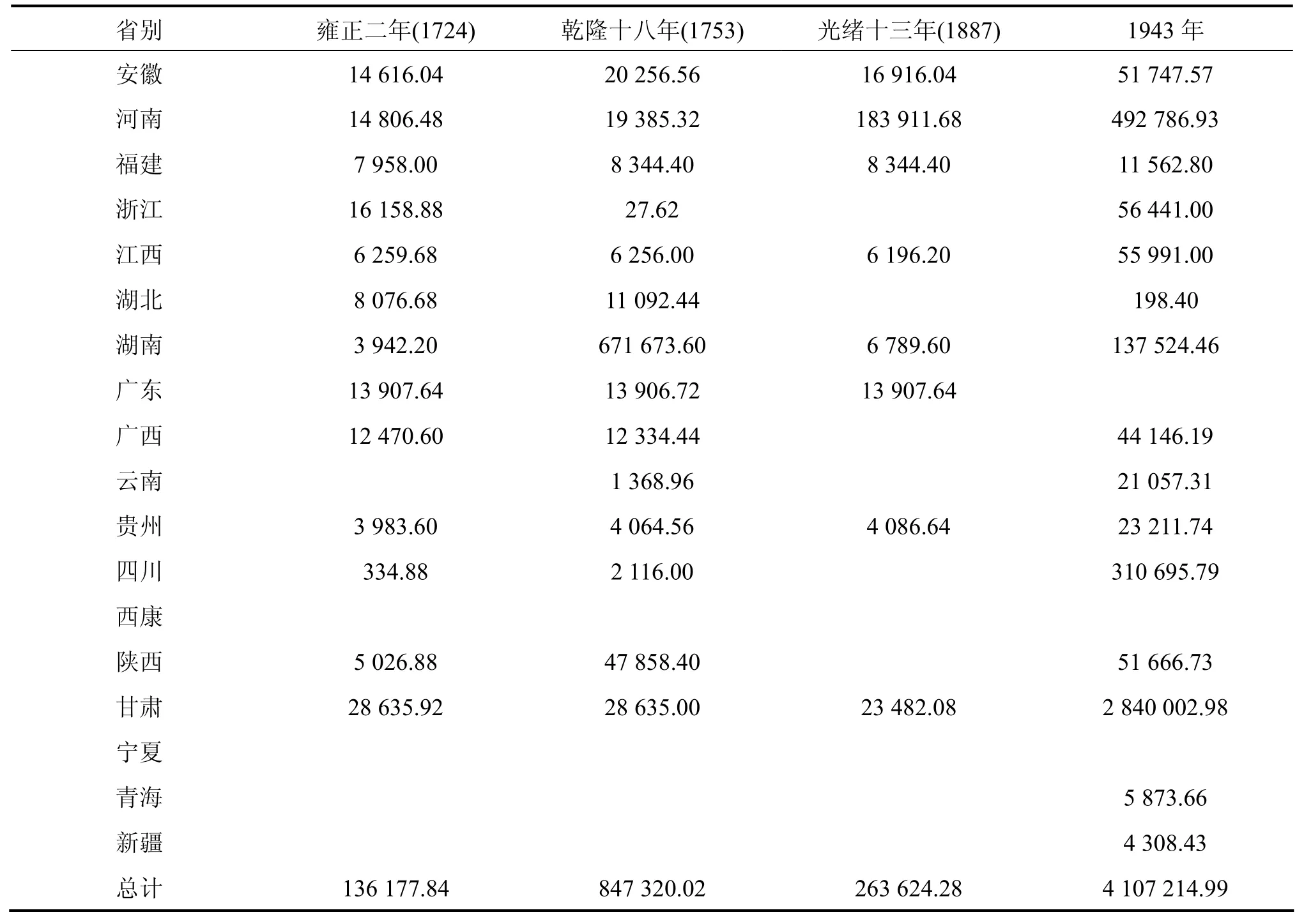

按手令要求,各省各县应先呈报学田数量。此时正处于抗战相持阶段,一些省份处于敌占区,且由于部分学田有被地方政府侵占的情况,上报较为困难。但正因为《办法》对学田的定义与以往有着根本性的不同,所以学田总量巨增。从表1即可看出,国统区18省的学田总量为4 107 214.99市亩,与清乾隆十八年学田总量最大时相比,增加了3 041 302.99市亩(见表1)。

本次奉令呈报学田数量的18个省中④,安徽、福建、江西、广西、四川、青海六省未报省有学田数量,湖北省仅报了省有学田数量,广东、西康、宁夏三省未报学田数量,青海、新疆则是第一次报学田数量,安徽省仅报26县数量,陕西省也只报了17县的学田数量。但由表2观之,各省除湖北、湖南两省学田数相比清代下降外,其他各省都有巨大增长(见表2)。

表1 清代至民国时期学田总量表⑥−单位:市亩

四、《办法》的推行

(一) 学田管理权的重新划分与学田的再分配

清代的学田管理有四种方式:一是由地方政府直接管理,二是由学官管理,三是由乡绅管理,四是由学校生员管理。[36,37]因学田的所有者不同,采取的管理方式亦不同。第二、四两种方式多是管理官学学田,而在广东部分地区则由地方政府直接管理。除官学学田之外的书院田、义学田等则多采用第三种方式。有清一代,政府对学田的管理并没有明确的规定。各省各地区,同一州县,甚至同一学校、书院乃至同一块学田前后的管理方式也不同,纷繁复杂,难以划一。[36,37]清末时河南、四川、浙江三省则将学田划为学务司、劝学所之办学经费,交由地方教育管理机构经营。

进入民国,学田的管理则部分延续了清代的复杂方式。安徽、福建、江苏的武进、南通,由省县教育行政机关管理。[4,22]由省级教育管理机关管理学田,这是与清代极大的不同之处。但由各校自行管理的情况也普遍存在,如湖南、浙江永嘉、四川的眉山、犍为、宜宾、屏山的部分学校。[38−41]河南“省教育款产管理处1933年接管3.26万余亩校田,同时南阳公立宛南中学有学田3万亩,由该校派员经理”[29],江西“各县多寡悬殊,因之各县教育经费多少颇受影响”[15]。在这种情况下难免因各校所有学田数量、品质的不同而造成各省各地区各校教育经费的不均。

针对这种情况,早在民国建立之初,北洋政府即要求“各处学田应责成县知事认真清查,拨归县立学校”[42]。而《办法》的首要政策,学田划归各地学校所有,无疑是想解决抗战时期面临的问题,各地方政府藉口统收统支,侵占教育经费。教育部拟定时即心知肚明,“地方经费实行统收统支后,学田一项已列入统收范围,(多数地方学田名义,已不存在)。”④对学田所有权的重新划分,教育部认为“县有学田,以分配中心学校为主,省有学田以分配中等学校为主”④。在正式办法中,对于学田所有权的分配对象则加以细化:“省有学田,如科举时代之府学州学学产,府省道之书院院产,均应就近分配于省立中等学校为校产”“县市公有学田均应分配于该市县内公立之小学及中心学校及中等学校为校产”;学田的分配数量以学级数量为准,“中等学校一学级以五到十亩为原则,中心学校一学级以二到五亩为原则”,并考虑各地实际斟酌学田多少分配;分配范围“乡村学校以附近五里以内,城市校以附近五里以内”。[35]规定看似公允,但教育部只是考虑到公平分配的问题,而没有顾及到各地学田分布的复杂情况。

表2 清代、民国时期各省学田数量比较表⑯单位:市亩

对此,战时面临巨大经费压力的各地方政府无疑是持抗拒态度的。国统区18省的执行情况也有不同。西北五省,宁夏未报学田数量的原因即“各县学田早经划归为财政厅管理,据称此项学田划归学校为校产,尚有困难”;青海、新疆呈报了学田数量,对于学田划拨给各地学校,新疆“迄今报到者寥寥无几,且与规定不合”,青海则一直未呈报;相对而言,陕西执行情况较优,专门出台专项条文指导各地实施,至1944年夏,已完成学田数量调查的共69县,其中17县已经将学田拨充校产由学校自管,约占总县数的1/4,平均每县分配2 314.55市亩,但却并未报告17县各校分配的学田详细数量;甘肃省呈报学田数量的30个县中22个县拟拨学田3 842.899市亩,约占该省县有学田总量的0.48%,数量较小,平均每学级约分配4.73市亩,恰好接近中等校分配学田数量的最低值和中心学校分配学田数量的最高值。④⑨⑫⑬

重庆国民政府统治的核心区域西南四省,本应为各地区垂范的四川仅仅呈报了114县的学田数量,迟至1943年底,具体分配情形仍未呈报;贵州“各县学田收益全部作为县级教师食米,且学田集散不均,须仍由各县政府统筹支配为县级教师食米”;反而处于龙云统治下的云南,进行了细致的划分,33个县中15个县划拨学校管理学田8 089.364市亩,约占云南学田总量的38.42%。⑭⑮

华中的湖北“本省各县原有学产已并入公产内一并清理”,教育部以拨充学田为校产“系奉总裁手令限期办理”为由,向湖北省政府施压,但湖北省一直未将详细划分情形上报;湖南则认为“学校耕种县有学田不得视为产权之转移,应由县依照通例租额发交学校承佃”,其余不由学校耕种者,其管理权“仍由各县教育产款经理室统一经管”,后因豫湘桂战役爆发,湖南遂停止执行。⑪

在华南,广东未呈报学田数量。划拨后广西地方学校所有的学田数量为21 608市亩,约占广西学田总量的48.95%,但大部分集中于全县。对于学田管理权划分困难的原因,广西一些县认为县财政困难,学田为收入重要来源,且遵令划分学田,难免偏裕少数学校,由县统收统支稳定县教育经费,利于县内各校经费均衡,教育部虽一再以行政院训令施压,但广西一直未报划分情形。②⑩

东南地区,福建“各县因划分手续繁琐,致难如期填报”;浙江,“从前省府道书院之院产,已分归各县能否收回分拨各省立学校,又各县学田中有自前县立学校校产内集中保管,作为县学产,而自国民教育推行后,近已按照原额拨归乡镇保校或有指定拨充者,如再分发纠纷更多,现拟仍旧,不令分配”,积习已久,遵令推行极易造成新的矛盾。⑧⑨

中原的河南,“学田之所有权仍归县政府,各级学校以公法人承佃公田,仍照一般公学田招佃标准缴纳课租”,并出台《修正河南省各县学田拨充学校校产实施办法》,但一直未呈报学田详细分配情况,整理学田方面却较有成效,新增学田113 346.403市亩;安徽因“县城沦陷,册籍散失”,难以呈报准确数字,所以仅报26县学田数量。⑧⑬

由此观之,《办法》的首要措施,学田所有权重新划归各地学校,学田按学级数量重新分配,在国统区18省中并未得到广泛而切实的推行。大量学田仍掌握在县政府手中,由县财政统收统支。实行重新划拨学田的省份仅陕西、甘肃、云南、广西四省,合计72 887.65市亩,约占国统区学田总量的1.8%,实在是微乎其微。⑯

(二) 学田由学校自耕

《办法》秉承蒋介石的主张,提倡学田由各地学校自耕,可谓自北宋以来学田经营方式的一大巨变。奖励师生自耕,将面临两个问题:第一,中、小学生能否有能力、条件去自耕;第二,自北宋学田制度兴起以来,学田大都采取租佃方式经营,一时突然收回佃农租佃权,原有租佃关系如何处理。

针对第一个问题,各省纷纷表示“(一)学校教学与农时不相匹配(二)学田贫瘠,难以自耕(三)学田远离学校,往来费时”④,“以耕种言亦多非小学及中心学校学生之体力技术可以胜任”⑪。对于废除租佃关系,实行自耕,浙江“各校自行收租,或尚可行,自耕则路途遥远,势不可能”,佃农的永佃权受到侵犯,影响其生计,易引起纠纷;广西全县“学田一向为人佃种,历年供租并无积欠,而佃户生活亦赖以维持”;河南“小学校学生因年在十二岁以下实无耕作能力和技术,雇工耕种则农具牲畜之购置在在需款,饲养与管理均属不易,如租佃代耕任意租稞,深恐滥用虚支,弊端百出,为地方豪绅所把持”。②⑧⑬学田由学校自耕破坏长期的租佃关系,恶化佃农生活,自然引起他们反对,进而造成地方社会生活的紧张与不安。

对此,教育部的答复也只是命各地斟酌处理,以学校与学田的距离远近为准,近者自耕,远者租佃。但实际上各地仍是按照《办法》第七条末的规定“并得佃租人民耕种”[35],维持原有的租佃经营方式。可是细查《办法》第七条,教育部明显是更强调学田划归各校自耕,实为自耕在前为主,佃租为辅。租佃经营只是自耕的补充方法。结果,各地的推行本末倒置,前后颠倒,实际上违背了蒋介石和教育部的本意。真正推行自耕的仅云南、广西两省,合计实行自耕的田地亦仅9 230.37市亩,约占国统区学田总量的0.22%。⑯

(三) 战时学田的赋税压力

前文已述,因种种原因,战时教育经费短缺严重。1942年,教育部为解决此问题,宽筹经费,令各地成立县地方教育特种基金,“而事实上仅湖南一省拟定办法开始实施”④。但湖南亦感教育经费筹措的困难,屡屡电请教育部准豁免学田学产带购军粮。⑪

因此,为减轻学田赋税压力,首次公布的《办法》第十三条规定“学校自耕学田之收入,除充膳食营养所需外,如有溢余应作充实设备费,其余学校田产之收入,除缴纳租赋外,如有盈余得充作扩充校舍设备或补助经常费之用”[35]。按此规定,学校自耕之学田即不必缴纳田赋,收益完全供学校自用。可《办法》刚宣布实施,粮食部即提出疑义,认为如果按此办理,学田划拨给各地学校自耕者免赋,对国家赋税及军粮征购影响太大,要求修改该项条文。教育部无法,只得在“‘除’字下,‘充’字上,加‘缴纳赋税及’五字”,就改为“学校自耕学田之收入,除缴纳赋税及充膳食营养所需外”,修正后的《办法》于8月24日颁发。④如果说,《办法》的前几项措施,划拨学田为学校所有、按学级分配学田、提倡学校自耕,皆因传统习惯、地方差异而缺乏操作性,那么,《办法》原十三条,自耕学田免赋,对于行使征税权的国民政府来讲,完全具有可行性。如能实现,在某种程度上亦可减轻学田的赋税压力。但是,抗战时期粮食是国家的重要战略资源,同时期参与第二次世界大战的主要国家,也皆不同程度地采取措施管控本国粮食供应。且以国统区当时的经济状况,除却粮食以外,也难以仰仗其他财源了,学校自耕学田免赋自然难以施行。

五、结语

按蒋介石要求,《办法》应于1943年6月前在国统区18省全部执行完毕,但因上述种种原因,迟至1944年6月,教育部仍在催各省报学田拨充校产情况。④而《办法》规定的几项举措,从各地实际推行的结果观察,除却统计了国统区18省学田数量以外,其他政策基本是失败的。划拨学校所有的学田数量极小,大量学田仍归县级政府掌控,学田中由学校自耕的仅占约12.66%[16],份额太小。努力推行的陕西、甘肃、云南、广西,皆为农业产量不高之地,难以取得较为明显的成效。再从长时段看,民国时期的学田相比于清代在数量上有了巨增,但在教育经费中的地位有逐渐降低之势。加之,南京国民政府成立后,接续清政府、北洋政府的目标,力图建立一个从中央到地方的现代型政府。因现代型政府职权、责任增加,为维持其运作,履行其职责,支撑公共事务开支,必然加大对地方财赋的汲取。现代财政管理制度逐渐建立,以往游离于政府财政之外的学田收益于是就被纳入其中,统收统支。如果没有抗战全面爆发,教育经费在地方财政中的支出大项地位或许还能维持,一旦耗资巨大的长期战争爆发,其必受最大影响。而造成这一问题的最根本原因在于,清末兴起的西方新式学堂,完全嫁接于中国传统农业社会的基础之上。学田在北宋以后之所以备受重视,就在于其符合科举制度发展的内在需要。而1905年科举制度被废除以后,作为科举制度经济根基的学田逐渐丧失其作用,新办的西式新学堂成为了地方政府财政开支的沉重负担。这是近代中国教育发展难以摆脱的困境。

注释:

① 中国第二历史档案馆. 国民政府教育部档案. 南京.五/ 10366/94−95.

② 中国第二历史档案馆.国民政府教育部档案. 南京.五/ 10816(1)/220、21−22、176−177、208、210、218−220.

③ 斯坦福大学胡佛研究所档案馆. 蒋介石日记. 帕拉阿图. 1942年10月21日、25日、12月8日、11日.

④ 同月,蒋介石手令“明年各省预算其中所列项目,虽准各省主席得以酌量移用,但不得移用为保安等消极方面之经费,如用扩充卫生与教育等,则可照准希再通令各省主席遵照为要”。中国第二历史档案馆.国民政府教育部档案. 南京. 五/ 10812/18、22、27−28、30-31、33、76、82、96、103-104、108、118、121−122.

⑤ 对于民国以前学田的定义,漆侠先生认为“学田是封建国家土地所有制的一种形态”,设立学田的目的是“为供应各州县学校学生的日常生活需要”。高莹则对学田做了更细化和准确化的定义,“明代的学田有了广义与狭义之分,广义的学田包含三种,它们分别为学田、书院膏火田及试资田。最后三种狭义学田的服务对象及受众分别对应学校、书院、参试者。”详见漆侠.宋代学田制中封建租佃关系的发展.社会科学战线, 1979(3): 147;高莹.明清时期学田定义及起源再探.农业考古, 2015(1): 159。因此,比照民国时期的情况,一些省份对学田的定义超出了广义学田的范畴,存在着广义与狭义,以及超出广义范围的学田的状况.

⑥ 档案史料中一些省份只是呈报了产量,本文按照最接近民国时期的1911年粮食平均亩产295市斤/市亩,换算为亩数。根据史志宏研究员的研究,清代是中国历代中农业生产的最高峰,民国时期反而呈下降状态。因此,以1911年的平均亩产换算,学田总亩数在一定程度上缩小了。详见史志宏.清代农业生产指标的估计。中国经济史研究, 2015(5): 5−30.

⑦ 梁方仲先生的统计单位为清亩约合0.92市亩,按此换算为市亩. 梁方仲. 中国历代户口、田地、田赋统计. 北京: 中华书局, 2008: 535, 582.

⑧ 中国第二历史档案馆.国民政府教育部档案. 南京.五/10814/4、9、16、20、33、36−38.

⑨ 中国第二历史档案馆.国民政府教育部档案. 南京. 五/ 10815/8、15−17、20、23.

⑩ 中国第二历史档案馆.国民政府教育部档案. 南京.五/ 10816(3)/4−52、55−90、133.

[1] 漆侠. 宋代学田制中封建租佃关系的发展[J]. 社会科学战线, 1979(3): 147−153.

[2] 孟繁清. 元代的学田[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版), 1981(6): 49−55.

[3] 张明. 清至民国时期皖南官田、学田和义田地权的双层分化考察[J]. 安徽史学, 2013(2): 115−124.

[4] 苏全有. 对民国时期学田权双层分化说的质疑[J]. 中国社会经济史研究, 2014(2): 59−65.

[5] 刘大柏. 江苏财政研究之经费论[C]// 南京市图书馆.二十世纪三十年代国情调查报告. 南京:凤凰出版社, 2012(33): 120−122, 140−144.

[6] 叶倍振. 南昌田赋及其改办地价税之研究[C]// 萧铮. 民国二十年代中国大陆土地问题资料. 台北: 成文出版社有限公司、(美国)中文资料中心, 1977(2): 961.

[7] 蓝之章. 芜湖田赋研究[C]// 萧铮. 民国二十年代中国大陆土地问题资料. 台北: 成文出版社有限公司、(美国)中文资料中心, 1977(25): 12365.

[8] 裁学田充经费[J]. 直隶教育杂志, 1907(7): 93.

[9] 署粤督岑等奏粤省书院全改学堂酌提学田充费并立两广学务处折片[J]. 政艺通报, 1903, 2(23): 1−2.

[10] 禀立学田[J]. 四川官报, 1905(27): 39.

[11] 本司支批遂安县遵查学田情形禀[J]. 浙江教育官报, 1909(13): 60.

[12] 热河都统廷杰奏高等初等小学堂成立拟于蒙荒拨给学田折[J].学部官报, 1910(111): 1−2.

[13] 万国鼎, 壮强华, 吴永铭. 江苏武进南通田赋调查报告[C]//吴相湘, 刘绍棠. 民国史料丛刊第一辑. 台北: 传记文学出版社, 1971.

[14] 夏昌桃, 安春融, 范文质, 等. 浙江省职业教育中等教育社会教育实习报告[C]// 南京市图书馆. 二十世纪三十年代国情调查报告, 2012(55): 140.

[15] 高焕陛, 谢馨林, 曹魁武, 等. 江西省教育经费现状及推行普及简易教育公民教育实施之概况与批评[C]// 南京市图书馆.二十世纪三十年代国情调查报告, 2012(219): 498−499.

[16] 清查学田及整顿学租办法[J].教育季刊, 1933, 1(4): 262−263.

[17] 江苏省各县清查学田及整顿学租补充办法[J]. 江苏教育, 1934, 3(9): 174−175.

[18] 安徽在1935年出台安徽省整理学产实施办法[J].安徽教育周刊, 1935(7): 3−6.

[19] 1937年国民政府颁发各省市县清理教育款产办法[J]. 法令周刊, 1937(365): 1−2.

[20] 岩井茂树. 中国近代财政史研究[M]. 付勇译, 范金民审校.北京: 社会科学文献出版社, 2011: 387−388.

[21] 调查学田列表呈府以凭汇报[J]. 广西省政府公报, 1943(1639): 5.

[22] 傅广泽. 安徽省田赋研究(上册)[C]// 萧铮. 民国二十年代中国大陆土地问题资料, 台北: 成文出版社有限公司、(美国)中文资料中心, 1977(17): 820.

[23] 李奋. 福建省田赋研究[C]// 萧铮. 民国二十年代中国大陆土地问题资料, 台北: 成文出版社有限公司、(美国)中文资料中心, 1977(6): 2716.

[24] 李之屏. 湖南田赋之研究[C]// 萧铮. 民国二十年代中国大陆土地问题资料, 台北: 成文出版社有限公司、(美国)中文资料中心, 1977(11): 5471.

[25] 李惩骄. 成都华阳田赋之研究[C]// 萧铮. 民国二十年代中国大陆土地问题资料, 台北: 成文出版社有限公司、(美国)中文资料中心, 1977(15): 7404.

[26] 廖启愉. 武昌田赋之研究[C]// 萧铮. 民国二十年代中国大陆土地问题资料, 台北: 成文出版社有限公司、(美国)中文资料中心, 1977(25): 11995.

[27] 黄振钺. 云南田赋之研究[C]// 萧铮. 民国二十年代中国大陆土地问题资料, 台北: 成文出版社有限公司、(美国)中文资料中心, 1977(24): 11459.

[28] 李荫乔. 贵州田赋之研究[C]// 萧铮. 民国二十年代中国大陆土地问题资料, 台北: 成文出版社有限公司、(美国)中文资料中心, 1977(1): 17.

[29] 帖毓岐. 河南田赋概况[C]// 萧铮. 民国二十年代中国大陆土地问题资料, 台北: 成文出版社有限公司、(美国)中文资料中心, 1977(22): 10443−10444.

[30] 李盛唐. 丽水田赋之研究[C]// 萧铮. 民国二十年代中国大陆土地问题资料, 台北: 成文出版社有限公司、(美国)中文资料中心, 1977(5): 2136.

[31] 尤保耕. 金华田赋之研究(上册)[C]// 萧铮. 民国二十年代中国大陆土地问题资料, 台北: 成文出版社有限公司、(美国)中文资料中心, 1977(19): 9050−9051.

[32] 蔡文国. 衢县田赋研究[C]// 萧铮. 民国二十年代中国大陆土地问题资料, 台北: 成文出版社有限公司、(美国)中文资料中心, 1977(20): 9522−9523.

[33] 胡冠臣. 建德田赋之研究[C]// 萧铮. 民国二十年代中国大陆土地问题资料, 台北: 成文出版社有限公司、(美国)中文资料中心, 1977(22): 9862−9863.

[34] 李鸿毅[C]// 萧铮. 民国二十年代中国大陆土地问题资料, 台北: 成文出版社有限公司、(美国)中文资料中心, 1977(13): 6307.

[35] 各省市县学田拨充学校校产实施办法[J]. 教育部公报, 1943, 15(4): 10−11.

[36] 钱蓉. 清朝学田的经营管理[J]. 内蒙古师范大学学报(哲学社会科学版), 2003, 32(2): 11.

[37] 王继训. 清代学田个案研究: 广东学田[J]. 齐鲁学刊, 2004(2): 61−62.

[38] 黎定难. 永嘉田赋之研究[C]// 萧铮. 民国二十年代中国大陆土地问题资料, 台北: 成文出版社有限公司、(美国)中文资料中心, 1977(5): 2139−2140.

[39] 李炳炎. 湖南田赋与省县财政[C]// 萧铮. 民国二十年代中国大陆土地问题资料, 台北: 成文出版社有限公司、(美国)中文资料中心, 1977(12): 622.

[40] 金海同. 眉山犍为田赋研究[C]// 萧铮. 民国二十年代中国大陆土地问题资料, 台北: 成文出版社有限公司、(美国)中文资料中心, 1977(9): 4099−4100.

[41] 万德麟. 宜屏田赋之研究[C]// 萧铮. 民国二十年代中国大陆土地问题资料, 台北: 成文出版社有限公司、(美国)中文资料中心, 1977(23): 10940.

[42] 本部纪事[J]. 教育部编撰处月刊, 1913, 1(2): 1.

On the reform of school owned-farm system by National Government in 1943

CAI Xingtong

(School of History, Nanjing University, Nanjing 210093, China)

After the New Deal in the late Qing Dynasty, the school-owned farm under the Chinese traditional examination system, as a funding, gradually supported the new education, the coverage of whose definition was later expanded, resulting in a huge increase in the number. However, due to the huge cost of the new education, the income of the school-owned farm is in the status of a decline of education funding. In 1943, the National Government tried to reform the school-owned farm system in management and the distribution of income, in order to improve the income of school-owned farm and stabilize the wartime education funding. But as it was too difficult, the school-owned farm was no longer to play an important role in education funding.

the National Government; school owned-farm; the Reform in 1943; education expending

K265

A

1672-3104(2017)01−0182−07

[编辑: 苏慧]

2016−10−21;

2016−11−23

蔡兴彤(1983−),男,黑龙江牡丹江人,南京大学历史学院中国史专业博士研究生,主要研究方向:中华民国史, 民国教育史