针刺配合三阶梯镇痛治疗癌性疼痛临床疗效与安全性的 Meta分析

羊璞,惠建荣,,3,王院春

(1.陕西中医药大学针灸推拿学院,咸阳 712000;2.陕西中医药大学附属医院,咸阳 712083;3.陕西省针药结合重点实验室,西安 712000)

癌性疼痛(简称“癌痛”)是中晚期癌症患者常见的症状之一,统计显示,癌症患者疼痛的发生率为40%~70%[1],癌症治疗的进步延长了患者的生存时间,但癌痛困扰患者的时间也得到延长,并变得越来越普遍[2]。疼痛是影响癌症患者生活质量的主要因素,尽管各种癌痛管理指南不断出现,仍有 50%的患者没有得到足够的疼痛缓解[3],仍有45%的晚期患者会经历中度到重度的疼痛[4],并且癌痛发生率在过去 40年中并未降低[5]。资料显示,我国癌痛的发生率及未接受规范化镇痛治疗的比值较国际水平更高。目前癌痛的西医治疗以WHO的“三阶梯”镇痛原则为指导,结合各类“癌痛实践指南”为主体,但这些方案存在局部疼痛控制不佳的问题。临床研究[6]表明,普通针刺、电针、耳穴疗法及穴位注射因其操作方便、安全有效、副作用小等优点,且国内已有针刺、耳针、穴位埋线相关疗法的系统评价证实了其治疗癌痛的有效性[7-8],但尚无针刺配合三阶梯镇痛与单纯三阶梯镇痛对比的研究,因此本文依据循证医学理论,搜集整理相关随机对照试验来评价针刺配合三阶梯镇痛治疗癌痛的临床疗效和安全性,从而为临床决策提供依据。

1 资料与方法

1.1 文献来源

计算机检索中国知网期刊全文数据库(CNKI)、万方数据库(WanFang)、维普数据库(VIP)、中国生物医学数据库(CBM)、PubMed、Embase、Cochrane Library数据库中公开发表的针刺配合三阶梯镇痛治疗癌痛的相关文献。检索时间设定为建库至2020年1月。

1.2 检索策略

中文检索式为(“癌性疼痛”OR“癌痛”OR“肿瘤疼痛”)AND(“针灸”OR“针刺”OR“电针”OR“毫针”OR“耳针”OR“火针”AND(“随机”)。英文检索式为 (“cancer pain”OR“cancer-associated pain”OR“neoplasmrelated pain”OR“oncological pain”OR“tumorrelated pain”)AND(“acupuncture”OR“pharmacoacupuncture treatment”OR“acupoint”)AND(“randomized”)。

1.3 文献纳入标准

①研究对象为经病理组织学或细胞学确诊并伴有癌性疼痛的肿瘤患者,年龄>18岁。②治疗组干预措施为针刺(体针、电针、耳针、火针)联合三阶梯镇痛药,可伴有基础的西医治疗;对照组干预措施为三阶梯镇痛药。③研究类型为随机对照研究。④主要结局指标为疼痛缓解有效率。WHO分级法,CR为治疗后完全无痛;PR为疼痛较前明显减轻,睡眠基本不受干扰,能正常生活;MR为疼痛较给药前减轻,但仍感明显疼痛,睡眠仍受干扰,总有效率为 CR+PR+MR。数字疼痛分级法(numerical rating scale, NRS),CR为疼痛完全消失,疗效指数为 91%~100%;AR为疼痛明显缓解,疗效指数为 61%~90%;PR为疼痛部分缓解,疗效指数为31%~60%。总有效率=CR+AR+PR。次要指标为镇痛起效时间、镇痛持续时间、不良反应发生率。

1.4 文献排除标准

①研究对象为癌症术后疼痛患者;②重复发表;③试验设计方案不合理;④临床试验方案无完整数据;⑤与作者联系仍无法获取全文。

1.5 筛选流程

将数据库检索到的文献导入EndNote X9文献管理软件。筛选由2名研究人员分别进行,明确纳入排除标准后,首先通过软件去除重复文献,然后阅读标题和摘要进行初筛,而后阅读全文进行再次筛选,结束后相互对照结果,如有不同结果,讨论或通过邀请第三方解决。

1.6 纳入文献的质量评价

按照Cochrane协作网提供的Rev Man5.3软件内置风险评估工具对纳入文献进行风险偏倚评估。评估的7项内容分别为随机序列的生成、分配隐藏、对研究者和患者施盲、结果评价的施盲、结局数据的完整性、选择性报告研究结果、其他风险偏倚。

1.7 统计学方法

使用Cochrane协作网提供的Rev Man5.3软件对纳入研究进行分析。使用卡方检验评估研究结果的统计学异质性,若P≥0.1或I²≤50%,则认为研究间无统计学异质性,选用固定效应模型;如P<0.1或I²>50%,认为研究存在异质性,选用随机效应模型。研究间的临床异质性较高通过亚组分析处理,如异质性仍高,则采用敏感性分析处理。计量资料选择均数差(mean different,MD),当度量单位不同或方法不同时,使用标准化均数差(standardized mean different,SMD),计数资料选择相对危险度(relative risk,RR)作为效应量,计算95%置信区间(confidence interval,CI)。绘制漏斗图观察是否存在发表偏倚。

2 结果

2.1 检索结果

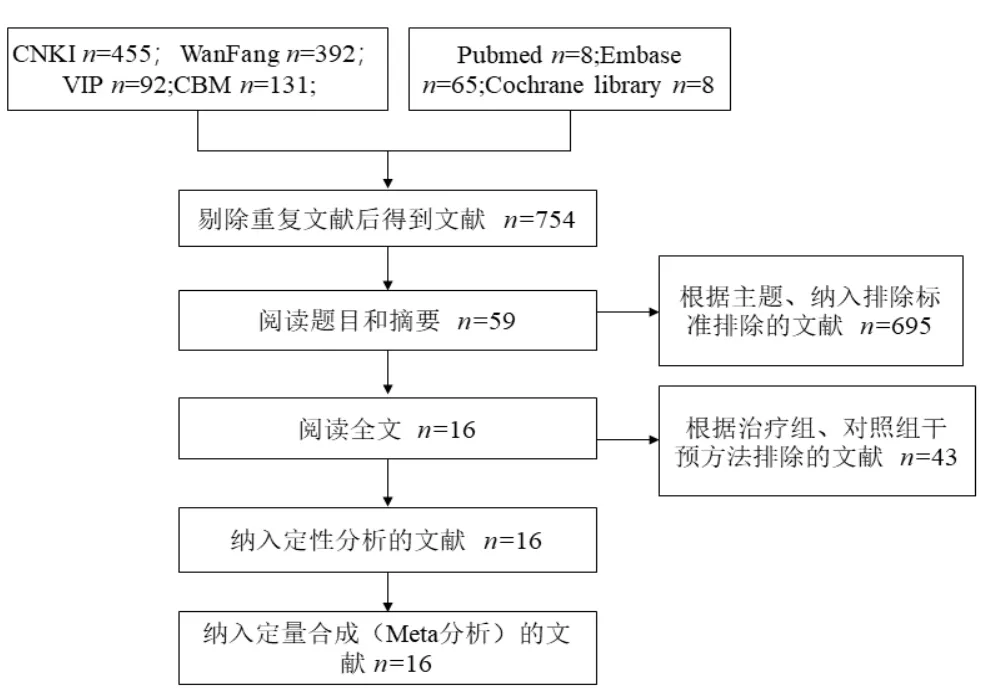

共检索到中英文文献1151篇,删除重复文献397篇。通过阅读标题、摘要得到文献59篇;阅读全文根据纳入排除标准后最终得到16篇[9-24]RCT文献,文献筛选结果见图1。

图1 文献筛选流程

2.2 纳入文献基本特征

纳入16篇文献,共计1140例患者,治疗组578例,对照组562例。其中包括期刊文献13篇[9,11-15,17,19,20,21-24],毕业论文 3篇[10,16,18],最大样本量为 207例,最小样本量29例,疗程最短为5 d,最长为30 d。纳入文献的基本特征见表1。

表1 纳入文献的基本特征

2.3 纳入文献的质量评价

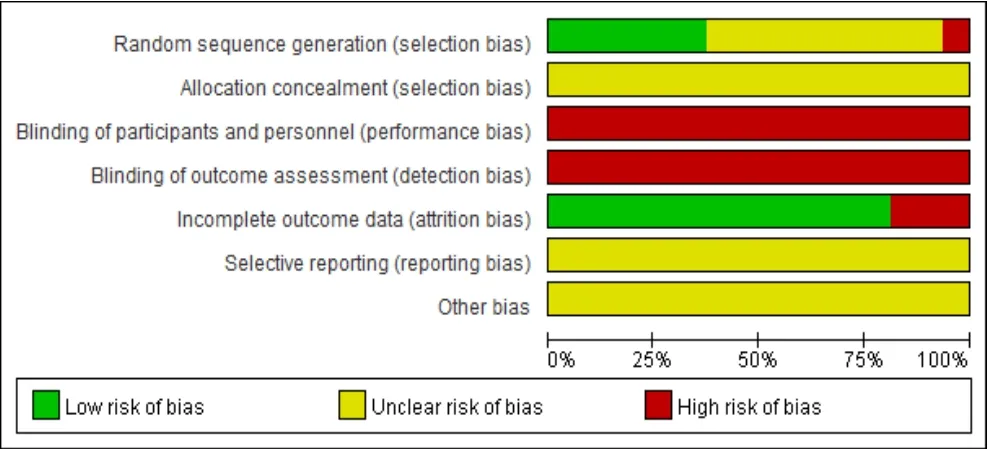

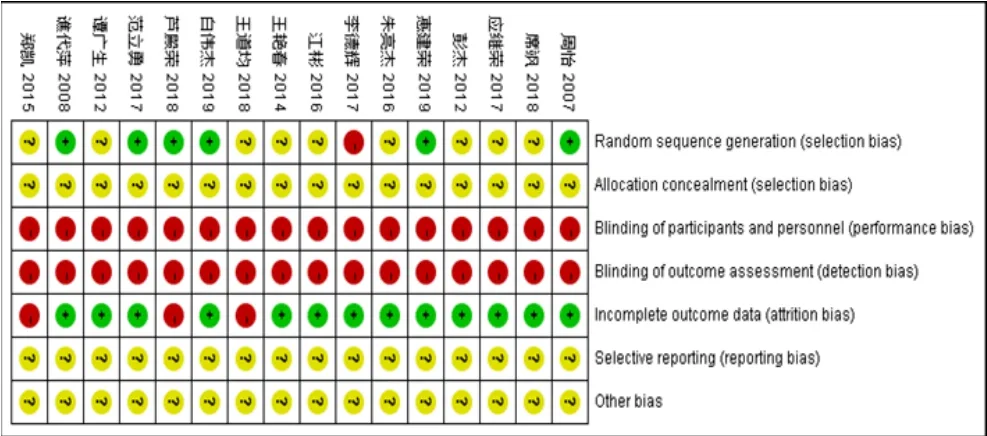

纳入文献均提及随机,5项[13,19-21,23]研究采取随机数字表进行随机,1项[15]研究按照就诊入院顺序进行随机分组,1项[9]研究采用密封信封序列号进行随机,其余研究均仅提及随机,未具体说明使用何种随机方法;其余研究未说明是否使用分配隐藏,从文章临床设计来看,认为文献均未采取盲法,存在高风险;3项[18,20,24]研究数据脱落,存在数据丢失的风险;纳入文献结局指标报告完整,报告内容与文章初始计划相同,文献选择性报告偏倚和其他偏倚均不清楚。使用 Rev Man5.3软件绘制质量评价图(图2、图3)。

图2 纳入文献的偏倚风险百分比图

图3 纳入文献的偏倚风险汇总图

2.4 Meta分析结果

2.4.1 疼痛缓解有效率

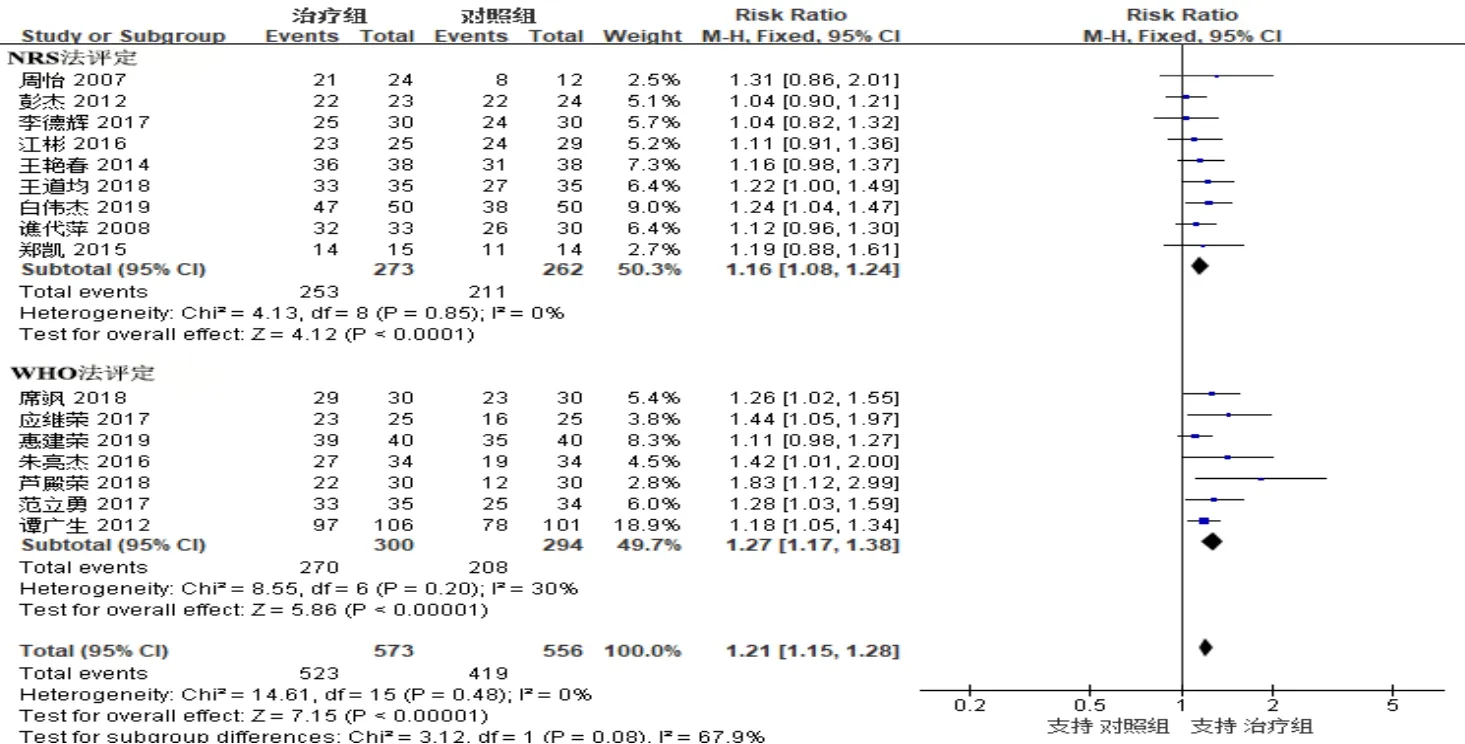

16项[9-24]研究均报告了疼痛缓解有效率,9项[9,12,15-19,23,24]研究使用 NRS评价疼痛缓解有效率,7项[10,11,13,14,20-22]研究使用 WHO分级法评价有效率。异质性检验I²=0%,P=0.48,使用固定效应模型。两组疼痛缓解有效率比较差异有统计学意义[RR=1.21,95%CI(1.15,1.28),P<0.00001]。针刺配合三阶梯药物与单纯三阶梯药物相比,NRS法评定有效率差异有统计学意义[RR=1.16, 95%CI(1.08,1.24),P<0.0001];WHO法评定有效率差异有统计学意义[RR=1.27,95%CI(1.17,1.38),P<0.00001]。见图4。

图4 不同评价方法在疼痛缓解有效率的Meta分析

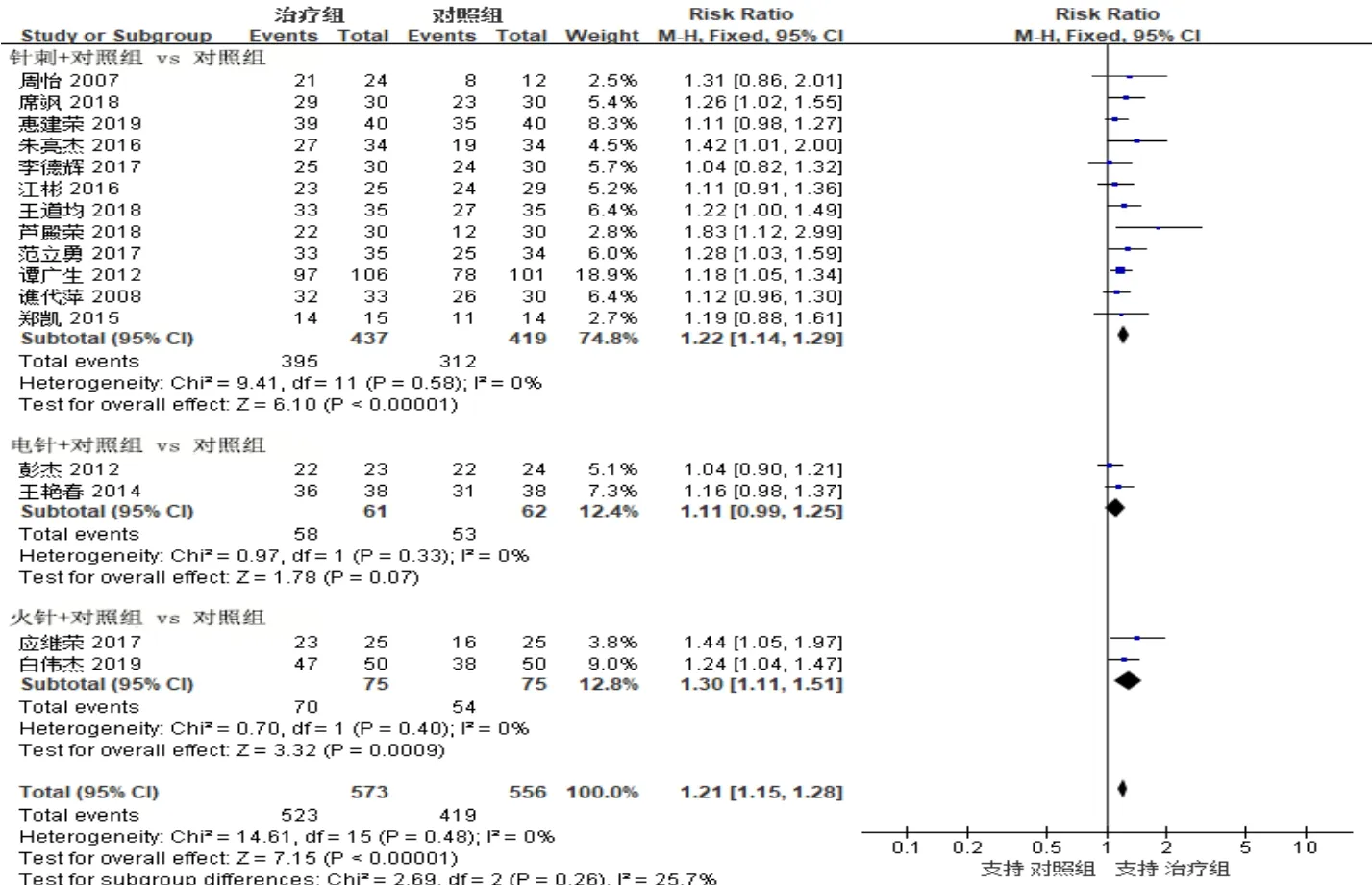

根据不同针刺方法进行亚组分析,12项研究为普通针刺+对照组与对照组相比,差异具有统计学意义[RR=1.22,95%CI(1.08,1.24),P<0.0001];2项研究为电针+对照组与对照组相比,差异无统计学意义[RR=1.11,95%CI(0.99,1.25),P=0.07];2项研究为火针+对照组与对照组相比,差异有统计学意义[RR=1.30,95%CI(1.11,1.51),P=0.0009]。见图5。

图5 不同针刺疗法配合三阶梯药物疼痛缓解有效率的Meta分析

2.4.2 镇痛起效时间

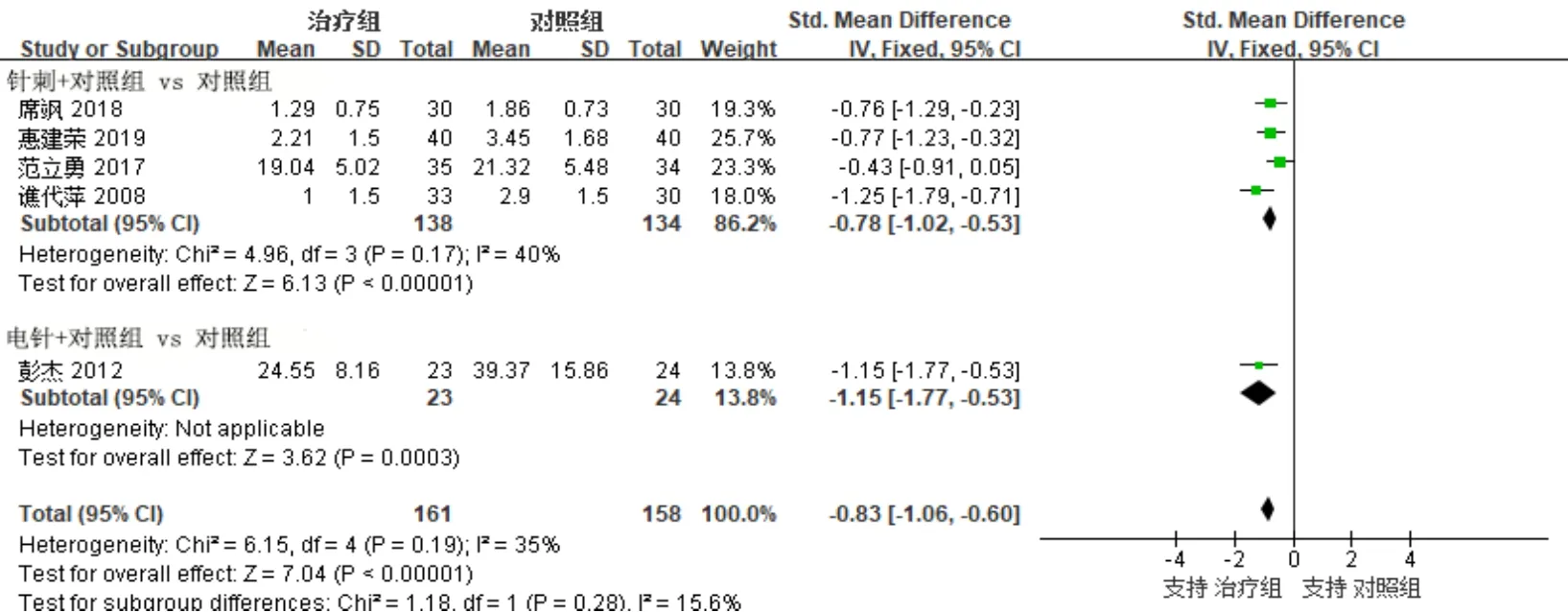

5项[10,12,13,21,23]研究报告了针刺配合三阶梯镇痛药物的镇痛起效时间。异质性检验结果(I²=35%,P=0.19),使用固定效应模型。研究使用了不同的度量单位,2项[12,21]研究使用分钟进行计量,3项[10,13,23]研究使用小时计量,故选用SMD进行合并,结果显示两组差异具有统计学意义[SMD=﹣0.83,95%CI(﹣1.06,﹣0.60),P<0.00001]。根据不同针刺方法进行亚组分析,4项研究为普通针刺+对照组与对照组相比,差异具有统计学意义[SMD=﹣0.78,95%CI(﹣1.02,﹣0.53),P<0.00001];1项研究为电针+对照组与对照组相比,差异有统计学意义[SMD=﹣1.15,95%CI(﹣1.77,﹣0.53),P=0.0003]。见图6。

图6 针刺配合三阶梯镇痛药镇痛起效时间的Meta分析

2.4.3 镇痛持续时间

5项[10,12,13,21,23]研究报告了针刺配合三阶梯镇痛药物的镇痛持续时间,异质性检验结果(I²=0%,P=0.78),使用固定效应模型。研究间使用了不同的度量单位,1项[23]研究使用天数作为时间计量单位,其他研究均以小时为单位,使用SMD进行合并,结果显示两组差异有统计学意义[SMD=0.64,95%CI(0.41,0.87),P<0.00001]。按照不同针刺疗法进行亚组分析,4项研究为普通针刺+对照组与对照组相比,差异有统计学意义[SMD=0.66,95%CI(0.42,0.91),P<0.00001];1项研究为电针+对照组与对照组相比,差异无统计学意义[SMD=0.51,95%CI(﹣0.07,1.09),P=0.08]。见图7。

图7 针刺配合三阶梯药物镇痛持续时间的Meta分析

2.4.4 不良反应发生率

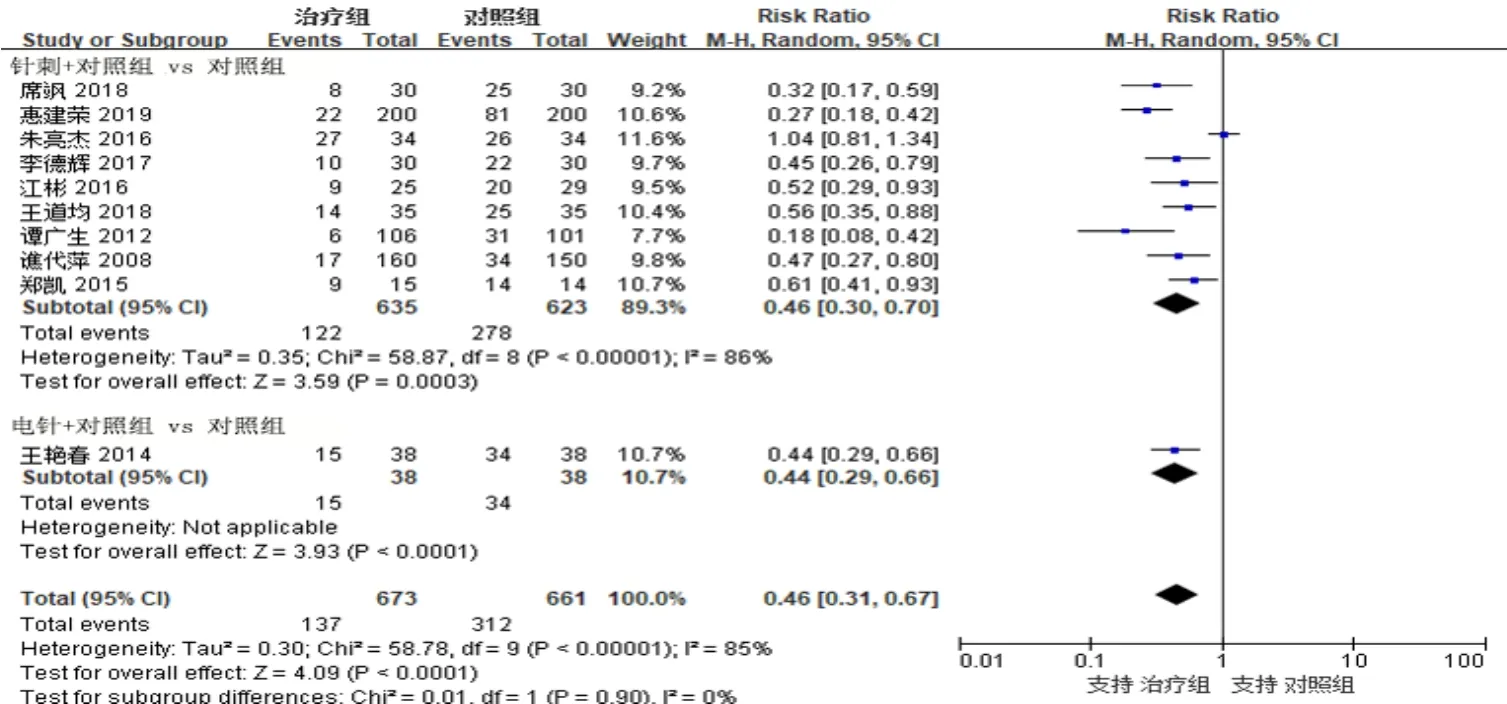

10项[10,13-18,22-24]研究报告了治疗组与对照组不良反应发生情况,异质性检验结果(I²=85%,P<0.00001),选用随机效应模型,结果发现针刺联合三阶梯药物不良反应发生率明显低于单纯使用三阶梯镇痛药物,差异有统计学意义[RR=0.46,95%CI(0.31,0.67),P<0.0001]。按不同针刺方法进行亚组分析,9项研究为普通针刺+对照组与对照组相比,差异有统计学意义[RR=0.46,95%CI(0.30,0.70),P=0.0003];1项研究为电针+对照组与对照组相比,差异具有统计学意义[RR=0.44,95%CI(0.29,0.66),P<0.0001]。研究间异质性高,通过逐一剔除文献的方式进行敏感性分析,发现对研究结果未产生明显影响,提示结果稳定,可信度较高。见图8。

图8 不同针刺配合三阶梯镇痛药不良反应发生率的Meta分析

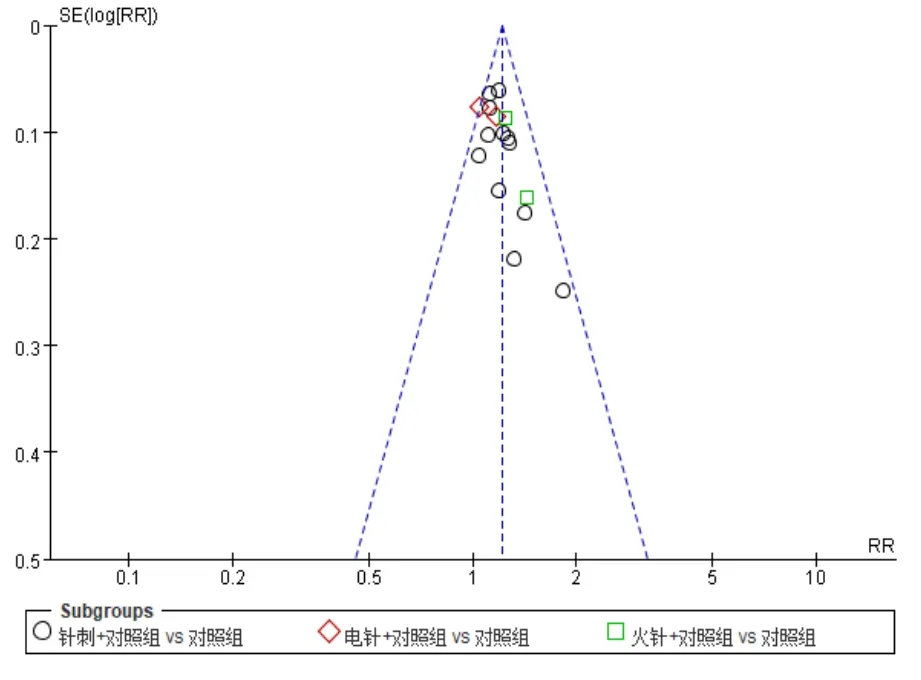

2.4.5 发表偏倚

以针刺配合三阶梯药物组与对照组的疼痛缓解有效率对比绘制漏斗图,可见形状呈倒漏斗形,且漏斗图不对称,见图9,提示其存在发表偏倚的可能。

图9 针刺治疗癌痛疼痛缓解有效率的漏斗图

3 讨论

癌痛属于中医学“痛症”范畴,其病因病机为“不通则痛”和“不荣则痛”[25],产生的原因分为虚实两类,实者为气血运行不畅,阻滞经络;虚者为气血亏虚,濡养不能[26]。针刺疗法可疏通经络,调和气血,调整脏腑阴阳平衡,同时具有扶正祛邪、补虚泻实的双向调节作用[27-28]。对于癌痛的治疗,WHO推广的“三阶梯”镇痛原则和NCCN推行的“成人癌痛指南”在控制癌痛及提高患者生活质量方面起到了很大的作用[29],但当方案内药物没有达到预期疼痛缓解效果时,没有切实可行的补足方法,同时还缺乏对于癌痛的局部处理方案,使得癌痛缓解的总体疗效降低,针刺治疗癌痛具有安全、高效、毒副作用小及无成瘾性等优势,且疼痛性疾病为针刺的适应证之一,给予临床治疗癌痛更广阔的思路和更全面的治疗方案选择。

本研究以针刺联合三阶梯药物与单纯三阶梯药物治疗癌痛的疼痛缓解有效率、镇痛起效时间、镇痛持续时间、不良反应发生率作为指标进行对比分析,研究结果显示,针刺联合三阶梯药物治疗癌痛可有效减轻疼痛症状、缩短镇痛起效时间,延长镇痛持续时间,并且安全性好,不良反应发生率低。

本研究对纳入文献使用的主穴进行统计,共计 50个腧穴,使用频次较高的穴位为足三里(10)、合谷(9)、阿是(9)、内关(6)、三阴交(6),以调脾胃、治血气的经穴为主。该结果与唐翠娟等[30-31]通过数据挖掘研究针刺治疗癌痛的选穴规律结果一致。由此认为针刺癌痛穴位选取特点为特定穴为主,以痛为腧,同时结合辨证取穴。合谷为大肠经原穴和四关穴之一,为治痛要穴;足三里为足阳明胃经的合穴,有调理脾胃、化痰开窍之功,为治本基础穴位;内关为八脉交会穴、心包经络穴,与原穴相配共奏镇静止痛之功;三阴交为三阴经交会之地,同时调节肝、脾、肾三脏功能,扶助正气;阿是穴以痛为腧,为治标之穴,现代研究[29]表明,刺激阿是穴可下调疼痛部位的炎症介质表达,抑制脊髓后角神经元表达,抑制破骨细胞和成骨细胞细胞活性,从而提高局部痛阈。

本研究纳入的文献有9篇[10,11,12,14,16-18,22,24]未对随机方法进行描述,仅出现随机字样,造成选择性偏倚;纳入文献缺乏对分配隐藏和盲法的使用,存在测量偏倚的可能;各指标中纳入文献中的病种类型不一,针刺干预方法和穴位选择也存在差异,提示在今后的研究中,应针对不同类型肿瘤的疼痛采用相应的治疗方法,以提高针刺治疗癌痛的临床疗效及针对性;同时本研究虽然使用了较为全面的检索策略,使用了主题词与自由词相结合的方法,但仍存在漏检的可能。

综上,现有临床研究在一定程度上证实了针刺联合三阶梯疗法治疗癌痛优于单纯三阶梯镇痛疗法,但纳入文献存在的部分局限性及偏倚风险,所以上述结论仍需谨慎对待。因此,在日后的研究应致力于开展多中心、大样本、高质量的临床随机对照试验,尽量参照STRICTA声明和CONSORT声明[32]设计和报告临床试验,以提高针刺在癌痛治疗的证据质量水平。