东南亚华语常用词历时发展初探

摘 要:从词形、词义和词用三个方面,对东南亚华语常用词的历时发展进行调查,通过三个阶段之间的对比,得出的结论是华语常用词确实发生了很大变化,具有丰富的史的内涵,值得深入调查、全面总结。

关键词:东南亚华语;常用词;历时研究

作者简介:刁晏斌,北京师范大学文学院教授,博士生导师,文学博士,主要研究方向:现代汉语共时状况和历时发展(E-mail:diaoyanbin@sina.com;北京 100875)。

中图分类号:H179 文献标识码:A

文章编号:1006-1398(2021)05-0033-12

引 言

华语研究如果从20世纪90年代开始起步算起,到现在大致经过了30年的时间,祝晓宏、周同燕:《全球华语国内研究综述》,《语言战略研究》2017年第1期,第49—59页。已有研究基本都在共时平面展开,而历时方面的研究成果仅能零星见到。有鉴于此,笔者于2017年正式提出“全球华语史”概念,并进行了初步论证;刁晏斌:《论全球华语史及其研究》,《Global Chinese》2017年第2期,第217—219页。次年,笔者在《全球华语的理论建构与实证研究》一书中,又用一章的篇幅对全球华语的历时发展及其研究进行了较为系统的讨论,其中的一个重要观点为东南亚华语史是全球华语史的前端,也是其最重要的核心内容之一。刁晏斌:《全球华语的理论建构与实证研究》,北京:华语教学出版社,2018年,第130—208页。在此之前,马来西亚学者徐威雄已经提出了“马新华语史”的概念,并且结合个别事例进行了一定程度的梳理;徐威雄:《马新华语的历史考察:从十九世纪末到1919年》,《马来西亚华人研究学刊》2012年第15期,第85—124页。此外,也有学者从史的角度对华语发展作了阶段划分,如张从兴把新加坡华语的发展分为四个时期,即19世纪末的滥觞期,20世纪初至战前的酝酿期,战后至独立前后的发展期,以及独立至今的成熟期。张从兴:《新中语言南来北上》,《联合早报》10月1日言论版。转引自陈琪《新加坡华语词语研究》,复旦大学博士学位论文,2008年。 总之,时至今日,历时的华语以及华语历时研究的观念已经初步建立,但是具体的研究实绩还非常少见,所以亟待加强。

正是基于以上认识,我们近期从不同角度对东南亚华语进行了一些历时考察,已经完成的论文如《东南亚华语初期发展变化考察》(刊于《Global Chinese》 2021年第1期),《东南亚华语词汇發展演变初探》(刊于香港《语文建设通讯》2021年总第124期),

另有一篇《东南亚华语的早期样貌及其研究意义和价值》,《语言文字应用》即将刊出。本文延续这一工作,选择以常用词为对象,来对东南亚华语词汇的历时发展进行初步的调查。我们以常用词为调查对象,主要基于以下考虑:

第一,词汇是语言中最为活跃、发展变化最为明显与突出的要素,而常用词是居于词汇核心的有较高使用频率与较大使用范围的词,因此具有充分的代表性;

第二,事实告诉我们,越是使用范围大、使用频率高的词语,其发生变化的可能性就越大,而实际发生的变化也就越多,因此以常用词为调查对象具有充分的典型性;

第三,我们初步建立的华语历时语感,以及初步接触和了解到的事实,也提示我们,常用词的历时发展内涵最为丰富,因此这一选择也具有充分的现实性。

本文参照已有观点,结合作者本人对东南亚华语发展过程的了解和认识,初步将其常用词的发展分为三个阶段,即1919—1945年,1945—1980年,1980年至今。所用语料由博士生朱英姿、卢月丽等整理,主要来自《马华新文学大系》《马华文学大系》《马华文学作品选》和马华文学电子图书馆(www.mcldl.com),包括评论、小说、剧本、散文,史料等,多属于比较典型的书面语,每阶段各100万字。我们认为,如果是进行大型、全方位的历时研究,上述语料的规模及覆盖范围显然还不够大,但是作为小型的尝试性调查,这一规模和范围基本还是可以接受的,我们借此可以大致了解华语常用词的一般使用情况及其发展变化的主要事实。

进行跨越较长时程的历时研究,如果立足于“两端”,主要就是二者之间的比较,大致有两种选择:一是立足于“前端”,看其与“后端”相比多出了什么,或者是后者少了什么;二是立足于“后端”,看其相比于“前端”多出了什么,或后者少了什么。本文取前一种选择,即以第一阶段(本文以下称“早期”)的语言事实为基础,比较其在第二、三阶段(以下分别称“中期”与“后期”)的表现,由此来发现与呈现东南亚华语常用词一个方面的历时发展变化。

我们的词汇研究通常由词形、词义和词用入手,本文沿用这一模式,分别从上述三个方面入手,对东南亚华语常用词的历时发展进行初步的、尝试性的调查与分析。

一 词形的历时发展

不同阶段中,词形方面的发展变化比较明显,以下从两个方面进行考察与说明。

(一)音节形式的消长变化

单音节词早期使用较多,比如以下一例:

(1)记者既佩编者之有此见解,尤佩演者之具此精神,至如国语之纯熟,举止之从容,又其余事耳。(痴鸠《南华女校演剧筹款之成绩》,1922)

按,本阶段中,与“佩”“具”同义的“佩服/钦佩”和“具有/具备”等均比较常用,这里“舍双取单”,由此形成此期常用词使用中一个比较独特的现象。再如,“已经”的完全同义词,除了一直都很常用的“已”外,还有它的同素异序形式“经已”(见下),以及单音节形式“经”。后者的用例如:

(2)这回粤灾,何时发生?到现在经有几天了?我敢替说一句,前个月发生的,到现在有几十天了!(老虎《告“筹赈粤省水灾会”诸君》,1924)

类似的“舍双取单”用例再如:

(3)你们遵法律,用证书结婚了,但是,感情不能保永远不会消灭。(新晓《买婚书》,1925)

(4)这首诗曾使我生极大的感动呵!(华国《寄云山》,1926)

(5)其实我自从来了南洋阅各地的报纸文艺栏中的文字,不曾看过一篇能从头到尾。(洪半江《读<椰林编后的话>的意见》,1929)

另一种情况是,文言单音节词与同义的后起双音节词并存,而经常使用的是前者。例如:

(6)小的荒而且孤的岛上,天日黑得看不见人了,人们睡得无声无息了,苟长此地黑下去,真是不知道“长夜漫漫何时旦”呢?(云山《这是什么》,1925)

(7)在未来的岁月中,我们或者有重会的机缘。然这难说呵!(周了因《赤道上的呼声——别辞》,1925)

(8)它一方面毁灭尘世认为当毁灭的一切,一方面建设现实社会上应该建设的一切。(姚细华 《给<怒涛>的祝福》,1928)

中期以后,上述单音节形式大为减少,比如我们选取早期使用相对较多的10个单音节词,在三个阶段的语料中进行对比检索,结果如下表1:检索时我们作了有限排除,比如成语和古诗词等,前者如“独具一格”,后者如“万马齐喑究可哀”。

(二)同素异序词的消长变化

同素异序词也是在早期比较多见,比如周了因的《赤道上的呼声——别辞》,于1925年11月9日起在《星光》连载,标题中用的是“别辞”,而不是一般所用的“辞别”;文中还有“友朋”与“朋友”并用,此外还用到“骸尸”“朽腐”,而不是使用当时更为多见的“尸骸”和“腐朽”。以下再举两个与“正序”相对的“异序”用例:

(9)忽然来了一个朋友,名叫张鸿福,招他同到新世界去玩耍,卓民因为朋友的面情不能够推却,那就同他走出学校去游新世界。(《中华女学校演剧筹款纪盛》,1922)

(10)伊这时脑里所存的思想,只是死神的崇拜者,很热诚的赞美“死”,常常敬虔的求着死神早临。(新晓《回忆》,1925)

到中期及以后,同素异序词中相对较少使用的一个(即上述的“异序”)频率进一步降低,而有的则趋于退隐,具体情况如下表2所示。

二 词义的历时发展

以下,我们按葛本仪在讨论词义演变时所作“一个词的意义”和“词的一个意义”的划分,葛本仪:《现代汉语词汇学(第3版)》,北京:商务印书馆,2014年,第175—176页。从这两个方面对东南亚华语常用词意义的历时发展作一考察。

(一)一个词的意义变化

這是着眼于一个词的全部意义的发展变化,主要对应的是义项的增加或减少,而发生这样变化的常用词并不少见。

比如,《全球华语大词典》(下简称《大词典》)收“一些”,共列出以下四个义项:

①表示不定的数量:在工作中有~体会。②表示较少的数量:就剩~了,不知够不够。

③表示不止一种或一次:他发表过~作品。④放在形容词、动词或动词性词组后,表示较浅的程度:慢~|小心~|走快~。

在早期,有不少“一些”超出了以上释义范围,也就是说,使用的是上述四义之外的其他意义。以下二例中的三个“一些”都是如此:

(11)她却也因为受了长久的拘束,于人情世态一些不知,动不动受人欺负哄骗,故此确也失了她自由的能力。(痴鸠《辟顽固家之谬论》,1919)

(12)那般青年的妇女都在家里,一些事情也不做,什么国家大事啦,社会情形啦,一些也不知道,只晓得吃得好、着得好。(《中华女学校演剧筹款纪盛》,1922)

查《汉语大词典》,“一些”的释义有二,一是“表示数量少,犹一点”,所列书证均出自近代白话作品,如“不曾吃一些食物”“你说的是什么说话,我一些不懂”等;二是“表示不止一种或一次”,所举例子是“担任过一些重要的职务”。笔者早期一直学习和研究汉语史,主攻方向是近代汉语语法,根据个人对近代白话作品的语感以及了解和认识,上述“表示数量少”义只用于否定句中,而这一点在《汉语大词典》的释义中却并未显示出来。

很显然,以上二例中的“一些”与《汉语大词典》义项一的释义及书证完全对应,大致可以归纳为以下几个要点:一是确实表示数量少,二是用法同于后来的“一点(儿)”,三是只用于否定形式。由此,我们可以初步得出结论:例(11)(12)中“一些”的意义和用法系对近代白话的沿用。

在早期,同样的意思也可以用“一点儿”和“一点”表示,但是在时间上可能稍晚于“一些”。以下就是早期语料中的最早用例:

(13)于是我今天写这篇的时候,心中和气,没有意气,不挟私见,全然是“直道”,并没有一点儿——“巧言”。(张浩《我向何釆菽君进一言》,1927)

(14)同是学文科的,又有学社会科学和学文学之别。前者可以一点艺术的修养也没有,后者可以对于社会人事尽管说外行话。然而他们对于这些缺憾,却一点也不感觉,有人问着时,还好意思老着脸说这不是我所专门的。(文子慧《与读者相见(关于<光华杂志>》,1928)

《大词典》也收“一点儿”,第二个义项为“表示很少或很小”,举的第一个例子是“那钱~没花”,而以上例(13)(14)正可以做这一义项的早期书证。

由“一点儿”的释义及配例,以及上引的实际用例,我们认为,例(11)(12)中的“一些”与之完全同义。也就是说,在早期华语中,“一些”还有一个“一点儿”的义项。

此义的用例早期比较常见,再如:

(15)他们是人,老妇人也是一个人。五官百骸一些没有分别,何以一个丰衣足食,一个冻死街头,当真是上帝要分别开两方面的苦乐吗?(挟山《冻死的老妇》,1920)

(16)至于我呢,一载半多的南洋,我曾留下什么,唉!这真惭愧,我就连一些也没有,只是白白地过了一载半多的南洋。(周了因《赤道上的呼声——别辞》,1925)

(17)本来,以我们几个没有一些能力的人们来办这样一个副刊,是一件困难的事。(落人《<玫瑰>结尾》,1929)

(18)那传统的雕琢陈腐的贵族文学;古典文学,山林文学,风花雪月的与世毫无关系的文章;他们涂脂抹粉,满纸空泛,有时长篇大作,摇头摆尾说来说去,结果没有说些什么,实无一些存在的价值。(洪半江《读<椰林编后的话>的意见》,1929)

按,最后一例中,不仅使用“一些”,还使用了它的简省形式“些”,由此也从另外一个方面说明,此义的“一些”在当时确实常用。

此外,也有“一些儿”的用例,这与例(13)中的“一点儿”形成更直接的对比:

(19)第一,以为南洋一般人根本尚不懂得什么是文艺,而且南洋文学的基础,现在一些儿尚未见建树或是萌芽。既无作品做对象,所以就谈不到批评的工作。(炼青《文艺批评在南洋社会的需要》,1929)

另外,同文中还有“绝对不应该涵有一些儿的恶念”。其他文本中的同样用例再如:

(20)小恋人虽然眼见得自己的父亲残酷地鞭打着自己的恋人,也没有一些儿办法。(饶楚瑜《屠格涅夫的<初恋>》,1935)

以下一例与例(19)出自同一作者之手,是我们所见唯一未用于否定句的用例:

(21)我年来对于社会的态度,实在太不认真了,我总是对它播扬嘴角微笑着,冷嘲着,一些儿同情心也飘渺摇荡。(炼青《编者第一次的献词》,1929)

按,此例虽然未用于否定,但是“飘渺摇荡”显然含有比较明显的否定意味,所以“一些兒”的基本意思并未改变。不过,如果单就使用语境(句类)来看,或可看作“一些”用法拓展的一个起始性表现。然而,随着“一些(儿)”上述意义在中期以后趋于式微,这样的发展也戛然而止了。

上引“一些”的用例多见于20世纪30年代及以前的文本中,此后就很少见了,而到了后两个阶段,则基本已经退出使用了。我们经过逐一的查考比对,早期的309个“一些”用例中,表示此义的有25个,占比8.1%;后两个阶段此词的用例数分别为362个和386个,均无一例表示此义。

我们把以上内容简单总结一下:“一些”在早期华语中,有较多沿用近代白话在否定句中“表示数量少”意义的用例,而进入中期以后,这一义项趋于退隐。因此,如果着眼于该义项的变化,我们大致可以得出以下结论:在历时变化中,“一些”的义项数整体上看是减少了。

与此相类的再如“部门”一词,《大词典》的释义是“组成整体的部分或单位:业务~|文教~。”

此词早期常用的是“部分”义,在全部36个用例中占32例,如:

(22)我们如果不关在门里做梦,的确有认识世界的必要了。《世界知识》提供我们这一部门的智识,算是稍为尽了它的责任的。(渔光、黑羽《世界知识》,1935)

(23)自“五四”运动以来,中国的新文化,虽然是经过许多的波折,可是无论小说、杂文、诗歌、 戏剧、电影、美术……等诸部门,都是向着新的建设的大道上迈进的。(孙流冰《幽灵的呻吟——读<新诗>后感》,1936)

剩下的4例均出自同一篇文章,应该不是最典型的用法,即还不属于严格意义上的“单位”,另外时间也比较靠后,或许可以看作从“部分”到“单位”的过渡性用例:

(24)在大义卖场中设了两部门,一是日用的珍贵品及花草等,另一部门则为妇女饮食部。这两部门所筹得的赈款,其成绩与其他部门比较,都不会差。(华灵《一九三九年的马华妇女界》,1940)

进入中期以后,“部门”基本都是用于表示严格意义上的“单位”。中期的6个用例中,只有以下一个似乎是“两可”的:

(25)难怪爸爸说他要特别小心严防病魔突然的出现,因而时时注意自己身体各部门的防务。(方北方《爸爸过劫》,1975)

按,此例的“部门”用“身体”来修饰,显然是表示“部分”义的;但是,由“自己身体各部门”的中心语“防务”看,又有理由认作“部门”义的修辞性使用。所以,这个“部门”大致可以认为属于中间状态的用例。

到了后期,情况基本还是如此,在全部7个用例中,6例表示“单位”义,只有一例表示“部分”义,即:

(26)即物表现在中国文学的韵文部门有它渊远流长的传统,现代诗人从这个传统获得不少技巧上的启发。(温任平《枯树期待嫩叶——谈谢川成的灯火意象与即物手法》,1988)

简单总结一下:“部门”的意义范围有比较明显的转移趋势,即由最初的“部分”义,到后来的“单位”义。“部分”义指“整体中的局部、整体里的一些个体”;“单位”义为“指机关、团体等或属于一个机关、团体等的各个部门”(见《现代汉语词典》)。如果按《大词典》一个义项的划分,此词有义项内部的转移;如果划分为两个义项(我们认为如果考虑到历时因素,这样的划分更具合理性),则这两个义项之间有明显的此消彼长变化。

(二)词的一个意义变化

这是着眼于一个词的多个义项中的某一个的发展变化,也是词义发展极为常见的一种表现。

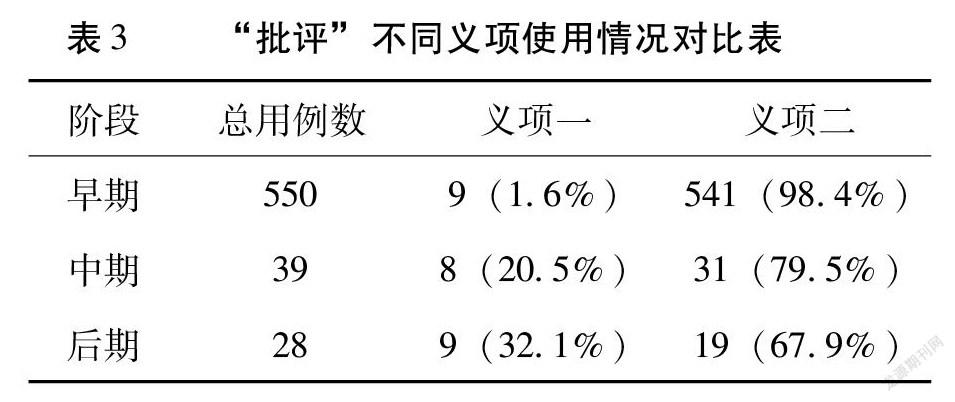

例如“批评”,《大词典》的释义是“①对缺点、错误提出意见:读者纷纷写信,~这本书粗制滥造。②评论优点和缺点:文艺~。”由上述释义看,这是由两个义项构成的多义词,它的词义发展变化表现为这两个义项之间的此消彼长。

着眼于早期,“批评”主要用为第二个义项,此义既用于“学术”及“艺术”方面(上引词典的配例大致已经显示了这一点),也用于一般的日常表达,而后者具有此期特点。这样的用例如:

(27)一切批评,无论是讲它好,抑或讲它坏,只要有理由而没含恶意的,我们都同样地表示欢迎。(炼青《<椰林>编后的话(四)》,1929)

按,此例“批评”后出现了“讲它好”“讲它坏”,则显然用的是第二义。因为本文所用语料主要是文学方面的,所以这样语境下的用例特别多。再如:

(28)时下之所谓批评者,只是个人对于作品之一种主观的成见,凭了自己的爱憎,便随便奋笔操断起来,结果不是瞎捧,就是谩骂。甚且有的还假托批评的美名,而借此互相恭维、互相市誉。(炼青《文艺批评在南洋社会的需要》,1929)

上述语境之外的用例也时能见到,如:

(29)自彭女士发表一篇宣言以后,华侨中学的学生就发生罢课“驱鲁”的运动;自学生罢课的风潮激动后,社会上就有许多批评,大多数是助学生“驱鲁”的文字。(蝶影《对于各方“驱鲁”评论的评论——并为校董先生进一言》,1926)

按,此例“批评”后,出现动词“助”,而这显然与义项一是相左的,所以可以肯定用的是义项二。类似的用例再如:

(30)既然须要国歌,国歌应当怎样,卿云歌像不像个国歌,当然要把它批评,还请大众共同研究一下。(痴鸠《<卿云歌>好算国歌麽?》,1921)

当然,义项一的用例也有,只是极少,如:

(31)他们不知自恶,还要恶人,这就是“明于责人,暗于责己”了,我最后再吿你,社会上假的人物许多,只要你有辨别力,有骂人的资格,然后才可批评啊!(子淳《老人物骂新人物》,1921)

按,此例由标题中的“骂”,到正文中的动词“恶”与“骂人”,大致可以证明句中的“批评”并非一般的“评论”,而是专门指斥缺点与错误的,即用的是义项一。

以下一例中所用的义项一也是由语境规定的:

(32)《戏剧导报》的出版,不能不算是荒园中的奇葩。它是戏剧运动的主干,它是推动文化的先锋,它贡献正确的戏劇理论,它给了旧剧毫不容情的批评。(郑隐之《一九三三年马来亚华侨的文化》,1934)

进入中期后,以上二义有了比较明显的消长变化,主要表现为以下两点:

其一,出现了明显的语域分化,即义项二主要用于评论性文章,而义项一则几乎仅见于文学作品。前者的用例如:

(33)“凄凉美”语出文学批评之外,此一术语不知出自何经何典?(温任平《论思釆的散文集<风向>》,1973)

后者的用例如:

(34)学校设备差,环境脏,学生“笨”,在在使她觉得格格不入。她不满、失望、苦闷、哭泣,朋友的批评更加使她感到委屈、不服。(马亚《美妮》,1954)

(35)他是在沉默中静静地接受那些善意的批评,默默地把自己的缺点纠正过来。(马夫之《韦晕的思想及其作品分析》,1978)

其二,就总体的情况来看,虽然“批评”的使用量前后悬殊,“批评”在后两个阶段使用量大大减少,很大程度上与我们的统计方法有关:我们把一些作为构词材料的用法排除在外,比如“批评家”,第一阶段极少使用,但是后两个阶段却十分常用,我们均未统计在内。但总的趋势还是比较明显的,这就是义项一所占比例由低到高,而义项二则正好相反,具体情况如下表3所示:

下面再以“分别”为例继续讨论词的一个意义的发展变化。在早期东南亚华语中,“分别”是一个常用词,意义比较丰富,一是表示“分头、各自”义和“离别”义,例如:

(36)惟董君所批评各点,都有讨论的余地,今特分别写在后面。(林鉴清《答董方域君》,1923)

(37)伊那时为了丈夫的生命起见,故命他买舟逃出南洋,分别之时,伊俩依依不舍,哭了一番。(玉贞女士《人间地狱》,1925)

二是表示“区分、区别”义,有名词和动词两种词性,因而应分属于两个不同的义项。以下一例就分别用到这两种意义:

(38)他们是人,老妇人也是一个人。五官百骸一些没有分别,何以一个丰衣足食,一个冻死街头,当真是上帝要分别开两方面的苦乐吗?(挟山《冻死的老妇》,1920)

以下再各举一例:

(39)南洋有广义、狭义的分别,广义的南洋,缅甸、暹罗、婆罗洲、爪哇、苏门答腊都包括在内。(《<南洋评论>出版宣言》,1922)

(40)进化的途中,文学当负有接纳人类共同意识的义务,同时更要有分别它的需要与扬弃的鉴定力。(郑文通《十二年来的马来亚文坛》,1935)

进入中期以后,以上名、动二义的“分别”用例减少,具体情况见下表4:

就目前所见,词的一个意义的变化多表现为其使用数量的增减;而就一个词的不同意义之间的对比来看,则表现为相互之间此消彼长的变化。以上我们讨论的两个词都是如此,以下再以“破坏”为例作进一步的说明。

此词主要有二义,一是自主性的“使破败、损坏”,二为非自主性的“破败、损坏”,早期二义并用,以下一例即是如此:

(41)只要我们一想到各家书店所出版的新书千千万万,而不轻易找到有一本可读的书,便可知道中国学术文化的坠落了。“恶书是知的毒药,是会破坏心灵的。”怎叫中国人的心灵不破坏!(黄僧《学术文化与南洋华侨》,1929)

后者的用例再如:

(42)有情的人方能为真理作见证。他不遁世,他要舍弃性命替众人赎罪。因为宝贵的只有“情”,情是人间永不破坏的囊袋。(蓉女《情的世间》,1927)

在本阶段的36个用例中,二者之比为33 ∶3;而中期是32 ∶0,后期为27 ∶1。相比之下,后义消而前义长。

三 词用的历时发展

所谓词用,即词的使用,这里主要指词的使用范围,具体包括共现成分的多少及类型,以及使用频率等。我们认为,从词用角度能比较好地观察与呈现常用词,特别是其使用情况的发展变化。以下,我们从两个方面来对此进行讨论。

(一)典型的词用发展变化

这里指的是,词性、词义保持不变,只是使用范围发生变化。

比如“发生”一词,《大词典》的释义是“原来没有的事出现了,产生”,就实际的使用情况来看,此词涉及的对象并不仅限于“事”,而是有一个更大的范围,具体而言包括“事物”“现象”,甚至“动作”“行为”等,并且在不同阶段还有覆盖范围大小等的变化,因此非常值得总结。

早期华语中,“发生”的用例共193个,除了后来以至于现在都比较常见的与“关系、事情、事件、风潮、现象、作用、影响、矛盾、争论、命案、悲剧、冲突、误会、纠纷、变动、变故、困难”等的搭配外,还能广泛用于跟其他词语或成分的组合。例如:

(43)近日玉贞女士和亚珠女士对于“求人不如求己”的诗,而发生一个主张自立的重要,一个主张互助的重要,其实此二主张是同存的,不是相反的。(冼玉贞《答丽筠女士——并请教第三者》,1923)

(44)除了有时晚风吹动树林发生一些萧萧的声响外,周遭静悄悄地像死一般的沉寂。(一村《橡林深处》,1935)

(45)譬如大鼓词是北方的方言文学,弹词是南方平民文学的一种。这两种形式,在我们南洋占绝对多数的闽广两省的读者面前,未免要发生生疏。(叶云英《关于通俗丈学的通讯》,1938)

有时还可以与趋向动词共现,这样的用例仅见于本阶段,如:

(46)即使将新俄的文艺的意识形态的战线,移来在南国开火,我敢说是绝不会发生什么好结果出来的。(则矫《关于文艺》,1930)

(47)《夫归》是一幕描写南中国的民众,冀图“过番发财”而发生出来的悲剧。(克梅《三本独幕剧——<夫归><凄凄惨惨><女招待的悲哀>》,1931)

仅就述宾组合而言,我们所见本阶段不重复的宾语或宾语中心语还有以下一些:

毛病、情感、效力、思潮、萌芽、爱情、病菌、疑念、想念、兴趣、概念、效果、倾向、断片、轮廓、情绪、感觉、表现、风浪、副作用、恐慌、影响、辩驳、创作、惧怕、连系、恶斗、防碍、冲动、不同、不利、一层障碍、一个疑问、这些疑问、愉快之感、讨厌之感、轻蔑之心、新兴文学、觅恨寻仇、战时文学、加速发展、语言文字、所表现的、一种自发的判断,少数的火烛(按指火灾)、无限的凄凉、无限的感慨,罢课“驱鲁”的运动、很多枝枝节节的话、这荒谬的观念、精神上的恋爱、互助主义的窒碍、一种女子的幽咽声、剧烈的同化和淘汰作用、两大对垒的社会意识形态的互相径庭

到中期,“发生”共有128例,其所搭配的成分多数都在早期的语料中出现,没有出现的只有“意见、转变、纠纷、戏剧、空难、并发症、气喘、车祸、非礼案、骤变、巨变、文字狱、麻烦、口角、疾病、野蛮的举动、肚痛症、危险、交流、天灾或人祸、恐怖和悲悯”,其中有些明显属于后起的“新词语”,如“空难、车祸、非礼案”等。此外,“发生”开始用于“N的V”结构或做定语,较有本阶段特点,例如:

(48)出乎李发伯意外的,这时候并不是什么意外事件的发生,而是刚才被抓上警车的一班工友归来,大家欢欣地在高呼庆祝。(黄山《挣扎》,1956)

(49)居民所发生的痛苦,给大家带来了宝贵的教训,对于火烛,无不小心翼翼,加以严防戒备。(方北方《火在那里烧》,1976)

总体而言,“发生”中期的使用范围比前一阶段缩小很多,基本都限定在可以与现在的“产生”相替换的范围内;但是,在这一范围内,也有局部的扩大,这就是有一些此前未见的新的组合形式,有的是前期未见的新词语,此外还有如“天灾或人祸、恐怖和悲悯”这样的并列词组。

“发生”后期的用例共163个,数量少于早期,多于中期。就具体的组合形式而言,多与前两阶段(特别是中期)相同,以前未出现的以动词或动作名词为较多,如“颤栗、反应、吵架、争端、斗争、骚乱、动乱、巧遇”,以及并列使用的“口角、打斗”。以下一例即属此类:

(50)他注意到他们站在远处谈一会儿,又发生吵架。(洪泉《诱惑》,1989)

后期新出现与“发生”共现的名词不多,只有“龃龉、事故、命案、插曲、波折、学科、心念、奇迹、寓言、人事”。與前一阶段一样,有些“发生”是以定语而不是述语身份出现的。

总之,“发生”从早期到后期的发展,主要表现在以下两个方面:一是使用范围趋于缩小,二是具体用法略有拓展。就第一点来说,与中国从早期国语到后来的现代汉语普通话的发展过程完全一致,关于后者,笔者曾经作为整个现代汉语史中“词使用范围缩小”的一个典型例证作过比较细致的梳理与描写刁晏斌:《现代汉语史》,福州:福建人民出版社,2006年,224—225页。。

我们所见,与“发生”类似的词用变化并不少见,以下再以动词“干”为例进行说明。

“干(gàn)”《大词典》列出“做、从事”义,所举用例有“干活儿、干工作、踏实肯干、他干过教育局长”。此义的“干”早期较为常用,共130例,组合形式也比较丰富,其所带宾语不重复的就有以下一些:“这一回事、什么事、什么冤孽事、好事、杂事、那没廉耻的事、热烈的为公理为人类的事情、什么事业、那革命事业、一点事业、一番事业、我们伟大的事业、政治工作、筹赈工作、妇女运动的工作、民众工作、她的工作、施救的工作、他们推动文化的工作、那种粗枝大叶的工作、那种粗枝大叶的事务、他们的生涯、有意义的任务、什么职业、这勾当、什么勾当、兽欲的事件、这些无谓的老套”。总体而言,宾语都是指称具体“事情”的,所以“干”同于比较狭义的“做”。

另外,还有一些组合已经完成词化,如“干什么、干么、干吗”;或者是实现习语化,如“(不)敢干、苦干、能干、实干、不干、干下去、干得起劲、埋头苦干、耐劳苦干、精明能干”等。

以下举几个实际的用例:

(51)比如吾侪住在社会里,无论干什么事情,极其忙碌,一个人不能够干到的,希望大家互相帮助的,这就是帮忙的道理。(演《证明“利用”“帮忙”的区别》,1923)

(52)好似今天早上是一日的起头,我们就要预备在这一日中要干得什么,假使我们今天是确实地干了什么事,这一天的生命便给我们享受来了。(周了因《赤道上的呼声——别辞》,1925)

(53)是的,我一定这样去干,即不说呢,我都会干的。(何釆菽《发表了<我对于《荒岛》的建设和改造>后》,1927)

(54)编者个人的生活本来颇为忙碌,担任编辑本栏,原系兼任的工作,并不是专门干《椰林》而已。(炼青《<椰林>编后的话(二)》,1929)

到中期,“干”的使用量增加,共198例,使用范围也有一定的变化。就表狭义“做”的而言,其关涉对象的种数减少,而固定搭配的用例增加。比如“干什么/甚么”39例,“干活”16例,“不干”19例,“干吗/嘛”18例,作为定语的“干的XX”12例,“能干”15例。仅上述几种形式就占用例总数的近60%。本阶段其他做“干”宾语的,多是一些偏正词组,而其中心语均在前一阶段出现过,如“‘任重道远’的工作、抗日的工作、超时工作、这种工作、书店工作、冒险的工作、轻松工作、卖淫的工作、一点点工作、大事、这种事、那种事、那坏事、什么屁事、更傻的事、一些不可对她公开的事、犯法的事、为自己和别人苦楚的事、自己和别人理解和不理解的事、什么惊天动地的大事、可耻的勾当、这种不名誉的勾当、活儿、木匠的活儿、成年人的活儿、这行、这一行、魔术这一行、他们这行、老本行、不正当的职业、伟大的事业、建筑工程、园里的琐事和家务、无本生意、苦差”。

本阶段“干”使用范围略有扩大,主要表现在以下两个方面:

一是用于跟指人名词或短语组合,此时表示的是“从事……的工作”义,我们所见仅有“山芭工”和“打杂的”,以下是具体用例:

(55)亚汉凭着干过几年山芭工,什么也有些经验。(夏霖《急潮》,1948)

(56)亚辉:在团内干打杂的,三十岁许。(黄毅《新生命》,1956)

二是带动词性宾语,即典型的“形式动词”用法,我们所见也只有以下二例:

(57)当时池天魁的一个商界老友干走私贩毒。(巍萠《闻人》,1973)

(58)干革命,要有坚忍的精神和坚贞的人格。(任雨农《春风吹散了桃花》,上世纪70年代这是《马华文学大系》中标注的写作时间,我们遍查相关资料,均未找到具体的创作年份。)

后期“干”共有118例,数量不到中期的60%,使用范围也略有缩小,主要是没有出现带动词性宾语的用例。本阶段“干+宾”的宾语只有以下一些:“投机生意、什么活、粗活、田里的活、永远劳累不完的活、犯罪的事、那种烧尸灭迹的事、那回事、伤天害理的事、坏事、傻事、糊涂事、什么好事、罪行、一番轰轰烈烈的事情、金庄劫案、哪一行、这一行、杂货店这一行、好几种行业、这份差事、懦夫的行动、树桐工作、成人的工作、黑市筹码买卖、罗里司机”。比较独特的组合形式如以下几例:

(59)已干了二十二年侦探,年近五十的罗拔李抬起眼,对着四十未到的陈少华说:“看来,这家伙很狡猾。”(陈政欣《火刑》,1988)

(60)“那一次炸死了十几个无辜的人。”我继续说。“没有。”父亲突然站立。“我们这一线从来不干懦夫的行動!”(小黑《细雨纷纷》,1990)

(61)“好!”张老板夸张的拍了一下桌面,“老子干建筑,儿子念工程,将来啊,子承父业,青出于蓝哪!”(因心《明日岁华新》,1991)

按,以上三例中,例(59)表示“从事……的工作”义,而另外两例则仍表示狭义的“做”义,但是其宾语“行动”和“建筑”,则超出了此前的意义范围。

简单总结一下:如果把动词“干”的意思分解为“做”和“从事”的话,就三个阶段的对比而言,前一义的范围基本维持,而后一义的范围中期有限扩大,后期基本又恢复到早期的状态;另一方面,“干”到中期特别是后期,主要是在文学作品的人物对话中使用,由此显示它可能还有口语化的发展,而从词用的角度说,这自然也是使用范围的变化。

(二)非典型的词用发展变化

即指词义发生一定变化后造成用法的部分改变,这方面的表现也比较明显,下面以“主义”一词为例进行说明。此词《大词典》的释义为:

①系统的理论或主张:马克思~|达尔文~|虚无~。②社会制度;政治经济体系:

社会~|资本~。③思想作风:官僚~|享乐~。

“主义”词用的变化,主要表现在第一义项。在早期,“大词小用”的情况比较常见,也就是既谈不上“系统”,同时也与“理论”不太搭界,主要就是表示日常生活中的某种主张或倾向等。例如:

(62)早婚之弊,既如上述,所以主张晩婚主义者,以为要求国强,必先求种强,求种强,那末,结婚的年龄,非待他的身体上各部完全发达不可。(冷笑《关于婚姻问题的一点感想》,1927)

(63)本栏素取兼收并蓄主义,除文艺创作等文字外,对于有趣味的纪事,仍不废弃。(仙乔《关于<繁星>的几句话》,1929)

“主义”与它的修饰语之间,有时也可以加结构助词“的”,例如:

(64)实行我们“今朝有酒今朝醉”的主义,仍是继续我们的工作。(振彝《<荒岛>周年纪念号刊首语》,1928)

此外,“主义”还可以脱离前边的修饰语而独立使用,例如:

(65)不过,主义是进化的,无论某一种主义都应该这样,否则那只有消灭!因为一种主义的诞生,自有他的客观条件,惟因社会的进化,失掉客观条件时,那些主义,只有消灭。(滔天《由征夫和尚想起的种种》,1929)

本阶段中,四字格的偏正组合最为多见,我们所见有“黑化主义、放任主义、民治主义、互助主义、家族主义、享乐主义、恋爱主义、未来主义、温情主义、纯正主义、集团主义、消极主义、互助主义、独身主义、风头主义、爱妻主义、独占主义、创造主义、感伤主义、颓废主义、公式主义、关门主义、机械主义、清谈主义、失败主义、兽欲主义、金圆主义、朋友主义、功利主义、等待主义、抒情主义、贵族主义、帮派主义、八不主义、退化主义、庸俗主义、美人主义、升官主义、中山主义、乐天主义、‘镇静’主义”。此外,还有五音节及以上的“女性化主义、爱金钱主义、大南洋主义、林琴南主义、无抵抗主义、恋爱至上主义、艺术至上主义、通力合作主义、富翁发财主义、‘树胶的天理循环’主义”,以及偏正之间加“的”的“‘求人不如求己’的主义、艺术无上的主义、社会教育的主义、男女平等的主义”。

到中期,以上组合形式几乎都不再使用,而未见于前一阶段的只有“忍让主义、肉欲主义、滥情主义、沙爹主义、六十分主义、一杯水主义”等少数几个;后期基本情况大致相同,但是新出现的陌生化程度较高的组合形式略多,有“达达主义、血缘主义、移民主义、即物主义、道德主义、本质主义、大女人主义、大中国主义、出生地主义、单面条件同化主义”等。

总之,“主义”在义项一的使用范围上,经过了一个“大-小-略大”的发展过程。我们统计三阶段的用例数分别为477∶55∶127,这一数量对比所反映的词用变化是:早期“大词小用”情况比较普遍,“主义”跟修饰语之间加结构助词“的”的用例比较常见,另外也时能见到“主义”独立做句子成分的用例;到了后两个阶段,“大词小用”情况大为减少,“主义”的具体意义与《大词典》释义一致性更高,而偏正之间加“的”以及独用形式趋于退隐。

结 语

以上从词形、词义和词用三个方面,主要立足于“前端”,即20世纪三四十年代以前的早期东南亚华语,着眼其与五六十年代及八九十年代的对比,对常用词的发展演变进行了尝试性的初步调查,基本认识和结论是发展演变的趋势比较明显,发展演变的事实相当充分。

对东南亚华语常用词的历时发展,我们大致可以总结归纳为以下几点:

第一,中期及后期常用词的基本意义和用法与前期高度一致,说明它们之间有完全、充分的继承关系;

第二,具有明显的阶段性,不同阶段呈现不同的特点,由此也形成了相互间的区别与差异;

第三,中期在前、后期之间的联接或承上启下作用非常明显,这里指的是其在前期与后期之间的一些发展变化数据对比中往往处于“居中”的位置,表明由前到后的发展经过了中期这一阶段,而三个阶段的加合,就大致构成了常用词的历时发展脉络;

第四,前期常用词的使用最具复雜性与多样性,而这些均可视为“初期性”的具体表现,即反映了早期华语在形成之初词汇及其使用相对芜杂繁复的一般状况,而此后则不断向“简化”的方向发展,并最终形成前、后期之间较为明显的“繁简”差异。

仅就以上四点,我们就可以初步得出以下结论:东南亚华语词汇不但有史,而且还具有相当丰富的史的内涵,而这也从另一个方面证明了本文开头所引徐威雄“马新华语史”以及我们的“全球华语史”的客观性与合理性。

Diachronic Research of Common Words

in Southeast Asia Chinese

DIAO Yan-bin

Abstract: This paper focuses on the diachronic development of common words in Southeast Asia Chinese from the perspectives of the lexical form, meaning and usage. Through the comparison of the three stages (which is defined chronologically the early stage from 1919 to 1945, the mid stage from 1945 to 1980, and the late stage from 1980 to present), the common Chinese words have indeed changed greatly and are rich in historical connotations, which are worthy of in-depth investigation and comprehensive summary.

Keywords: Southeast Asia Chinese; common words; diachronic research

【责任编辑 陈 雷】

3335500589213