我国经济增长能摆脱环境污染困境吗?

——基于EKC理论的浙江工业污染治理绩效研究

王国梁,王远帆

(杭州电子科技大学 经济学院,浙江 杭州 310018)

随着经济进入新常态,中国的环境承载能力也已经达到或接近上限,如何在经济增长的同时摆脱环境污染困境,成为中国经济转型升级过程中难以回避的议题。为了摆脱这一困境,必须正确认识并处理好经济发展与环境保护间的关系。作为“两山”理论的发源地,浙江省是全国生态文明建设的先驱和践行者,其经济发展模式能否摆脱环境污染困境会对其他地区环境治理工作的有效开展产生双向示范效应。自“十三五”规划实施以来,浙江省环境污染治理财政投入持续增加,各项工业污染指标均逐年下降。浙江省统计局2014-2018年的数据显示,环境保护财政支出从120.65亿元增加到194.75亿元,年均增长率高达10.05%,工业废水排放量从14.9亿吨减少至12.0亿吨,工业二氧化硫排放量从56.0万吨减少至12.9万吨,烟(粉)尘排放总量从35.9万吨减少至10.5万吨,年均增长量分别为-4.2%、-25.4%和-21.8%。从统计数据来看,浙江省的工业污染治理已初见成效,但这并不足以成为证明其经济增长已跳出污染治理陷阱的有力依据。因此,从区域经济社会协调发展视角评估浙江工业污染治理绩效,并进一步总结浙江环境治理绩效与经济增长的内在关联,为其他地区发展绿色循环经济提供可借鉴的治理经验,在当下具有重要的理论意义和现实意义。

一、文献综述

环境库兹涅茨曲线(EKC)是用于解释环境污染水平和经济增长间存在关系的分析工具。Grossman与Krueger(1995)[1]认为,EKC曲线的“倒U”形显示了一个国家经济发展的不同阶段,即较高的污染排放量与依靠资本积累的工业化起步阶段相联系,而较低的污染排放量与高水平的经济发展阶段相联系。国内外学者对EKC曲线的研究重心主要集中在以下三个方面。

(一)EKC曲线污染物指标的选取

在EKC曲线被提出之初,Grossman与Krueger(1995)[1]等国外学者采用二氧化硫、烟尘、悬浮颗粒物三项污染物指标分别与人均收入构建模型进行污染治理研究。我国学者对ECK曲线污染物指标的选取主要有工业“三废”排放量、碳排放、城市生活垃圾排放量等。工业“三废”排放量是用于分析EKC曲线的重要指标,国内文献较为丰富,李鹏涛(2017)[2]、凌立文与张大斌(2017)[3]的研究均可归于此类。碳排放量方面,蔡佳丽与张陶新(2019)[4]、范跃民等(2019)[5]等学者进行了富有成效的研究。城市生活垃圾排放方面,国内较新的文献有崔铁宁与王丽娜(2018)[6]的研究。在运用EKC曲线进行分析的过程中,国内文献通常运用单个具体污染物指标构建模型,这种方法不利于全面评价一个国家或区域污染治理整体绩效,运用熵权法构建综合污染指数可以较好地解决这一问题。马勇与黄智洵(2016)[7]运用熵权赋值法计算生态文明水平指数,对2009年长江中游城市群的EKC曲线进行了初步估计。

(二)EKC曲线研究范围的划定

早期的国外学者通常以一国或多国为研究单位。如Vollebergh et al.(2005)[8]使用1960-2000年24个OECD国家的面板数据等。这些研究都证实了EKC曲线的客观存在和普遍性,并探究了EKC曲线的成因。国内学者对EKC曲线的实证研究按地域可以分为全国、城市群和单个省市三个层面。从全国层面看,李鹏涛(2017)[2]依据国内31个省际单位的面板数据建立面板数据模型,对中国工业“三废”排放量与人均GDP的关系进行研究;臧传琴与吕杰(2016)[9]、宋锋华(2017)[10]、孙攀等(2019)[11]以类似方法展开研究,发现中国东部、中部、西部的EKC曲线呈现出不同的特征。从城市群层面看,葛艳芳等(2019)[12]对长江经济带城市群的面板数据进行了实证分析。从单个省、市层面看,艾怡凝等(2018)[13]运用Tapio脱钩模型,对四川省EKC曲线进行了检验;蔡佳丽与张陶新(2019)[4]对湖南省不同行业的二氧化碳排放量进行了EKC曲线分析;凌立文与张大斌(2017)[3]对广东省工业“三废”EKC曲线作出了实证分析。

(三)EKC曲线形状的实证分析

早期国外学者通过对一些发达国家的研究发现EKC曲线通常呈“倒U”形。Farhani与Shahbaz(2014)[14]、Dogan et al.(2017)[15]的研究成果佐证了这一观点。但随着后续研究的深入,该结论受到了一些学者的质疑。Vollebergh et al.(2005)[8]发现,部分国家和地区的EKC曲线呈现出单调递增的关系;lvarez-Herránz et al.(2017)[16]、Sinha et al.(2017)[17]发现部分国家和地区的EKC曲线呈现出“正N”形,即经济增长与环境治理耦合协调后可能出现背离趋势。国内学者对EKC曲线的形状也进行了相应的研究,李鹏涛(2017)[2]对省际面板数据进行研究,发现中国EKC曲线呈“倒U”形结构。宋锋华(2017)[10]进一步提出东部地区的省市多处于“倒U”形曲线拐点右侧,而中、西部地区的省市多处于“倒U”形曲线拐点左侧。臧传琴与吕杰(2016)[9]则认为中国东部、中部、西部地区处于“倒N”形EKC曲线的不同位置。基于对区域经济数据的研究,葛艳芳等(2019)[12]发现长江经济带的大部分主要城市已越过“倒U”形曲线的拐点。蔡佳丽与张陶新(2019)[4]发现湖南省部分行业的EKC曲线呈“正N”形。

国内学者对EKC曲线的研究表明,中国不同地区的环境污染与经济增长之间的内在关系存在着较大的异质性和鲜明的地域性,总体可归纳为中国东、中、西部环境治理能力的梯度化,局部表现为区际经济发展水平和环境治理能力不耦合,符合中国国情的生态环境与经济协调发展的规律有待进一步探索。

二、浙江省城市环境库兹涅茨曲线的实证分析

(一)数据选取

工业污染是指工业生产过程中所产生的废气、废水和固体废弃物对环境所带来的污染,主要指标有工业废水排放量、工业二氧化硫排放量、工业烟尘排放量、工业氮氧化物排放量、工业固体废弃物产量等。为确保浙江省工业污染治理绩效评估的准确性,并兼顾数据的可获得性,本文以“两山”理论在浙江省提出年份的下一年作为评估起始点,选取2006-2016年浙江省11个地级市的工业废水排放量、工业二氧化硫排放量、工业烟尘排放量与人均GDP四个指标。数据来源于国研网、国泰安CSMAR数据库,2017-2019年部分地级市数据有缺失,故未选入样本。在构建计量模型前,本文首先采用熵权赋值法对工业废水排放量、工业二氧化硫排放量、工业烟尘排放量三项指标进行系统性整合,计算出工业环境综合污染指数。

(二)模型构建

为研究浙江省城市EKC曲线的性质,本文采用11市的面板数据建立模型,以工业环境综合污染指数为因变量,实际人均GDP的自然对数形式为自变量,建立平衡Panel Data模型,从中选取最优的拟合方程。

pit=α0+α1log(pgdp)it

(1)

(2)

(3)

其中,pit表示城市i第t年的工业环境综合污染指数,pgdpit表示城市i第t年的实际人均GDP,α0为常数项,α1、α2、α3分别为实际人均GDP一次项、二次项、三次项的回归系数。该模型形式能用于解释EKC曲线可能存在的以下六类关系:

1.当α1>0,α2=α3=0时,环境污染与经济增长呈正相关线性形态;

2.当α1<0,α2=α3=0时,环境污染与经济增长呈负相关线性形态;

3.当α1>0,α2<0,α3=0时,环境污染与经济增长呈“倒U”形曲线形态;

4.当α1<0,α2>0,α3=0时,环境污染与经济增长呈“正U”形曲线形态;

5.当α1<0,α2>0,α3<0时,环境污染与经济增长呈“倒N”形曲线形态;

6.当α1>0,α2<0,α3>0时,环境污染与经济增长呈“正N”形曲线形态。

(三)实证结果及检验

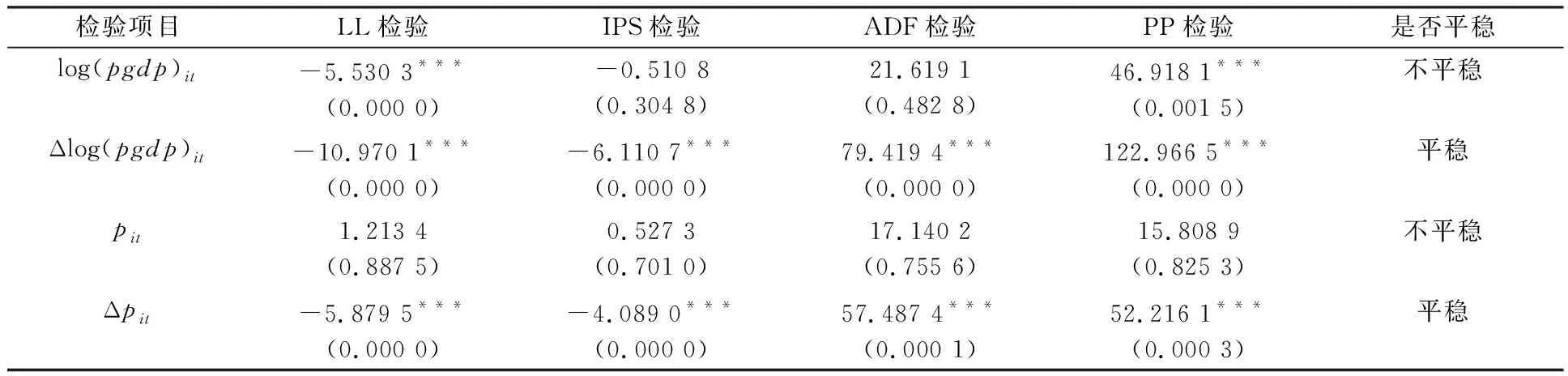

首先对浙江省工业环境污染指数与取自然对数的实际人均GDP进行面板单位根检验。如表1所示,工业环境综合污染指数与取自然对数的实际人均GDP均为含有单位根的非平稳过程,其一阶差分值均为带有漂移项的平稳过程,表现出浙江的工业环境综合污染指数与取自然对数的实际人均GDP均具有增速稳定的特征。

表1 面板单位根检验结果

考虑到工业环境综合污染指数与取自然对数的实际人均GDP均为一阶单整,为避免伪回归的产生,本文对其进行Pedroni协整检验。如表2所示,Panel v统计量、Panel ADF统计量在1%的显著性水平下显著,Panel rho统计量、Panel PP统计量、Group ADF统计量在10%的显著性水平下显著。根据少数服从多数的投票原则,工业环境综合污染指数与取自然对数的实际人均GDP间存在协整关系,可以使用经典回归模型建立回归模型。

表2 面板协整检验结果

表3 固定效应估计及检验结果

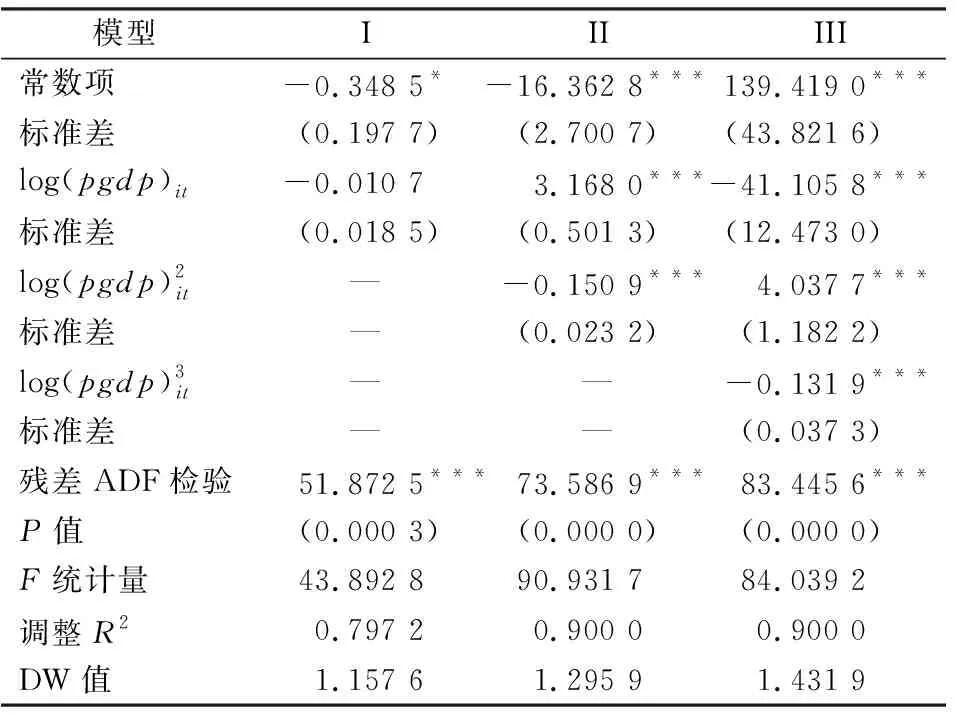

根据2006-2016年浙江省11市的工业环境综合污染指数与人均GDP的数据,本文建立静态Panel data回归模型,结果如表3所示。

通过似然比检验得到三个模型的F统计量的数值分别为43.892 8、90.931 7、84.039 2,故可以采用固定效应估计。从该模型的拟合结果来看,模型II、III的各回归系数均在1%的显著性水平下显著。从拐点分析结果来看,模型II表示浙江省的EKC曲线呈现“倒U”形,在实际人均GDP约3.62万元时到达拐点;模型III表示浙江省的EKC曲线呈现“倒N”形,在实际人均GDP约1.66万元和4.40万元时到达拐点。从残差ADF检验结果看,三个模型均通过检验,说明这些模型间均存在稳定的线性组合。因此,可以初步排除模型I,浙江省的EKC曲线有可能呈现“倒U”形与“倒N”形的关系。

为进一步研究浙江省各地级市EKC曲线的具体差异,本文引入个体固定效应做进一步的分析。个体固定效应的经济含义为每个城市个体不随时间变化的客观工业污染水平。本文按个体效应表示的平均工业污染水平,将个体效应为正的杭州市、宁波市、嘉兴市、绍兴市、衢州市记为第1类城市,个体效应为负的温州市、湖州市、金华市、舟山市、台州市、丽水市记为第2类城市,分别建立回归模型。

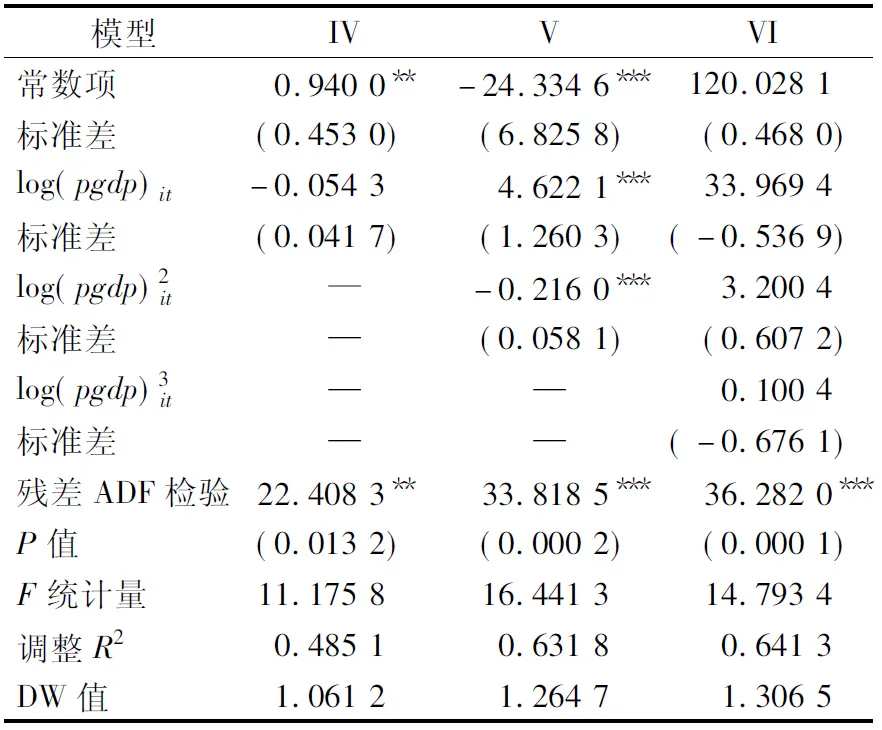

如表4所示,模型V对第1类城市的EKC曲线拟合程度较好,各项系数均在1%的显著性水平下显著,而模型IV、VI的各项系数均不显著,说明第1类城市的EKC曲线呈现出较为明显的“倒U”形。根据模型II所表示的回归方程计算可知,第1类城市的综合污染指数在人均GDP达4.43万元时达到最大值。目前浙江省第1类城市人均GDP均超过该值,说明第1类城市已整体进入环境污染平均增速与人均GDP呈反方向变动的阶段。

表4 第1类城市固定效应估计及检验结果

表5 第2类城市固定效应估计及检验结果

如表5所示,模型VIII、IX对第2类城市的EKC曲线拟合程度均较好,分别呈现出“倒U”形、“倒N”形的曲线形状。分别根据模型VIII、IX所表示的回归方程计算可知,第2类城市的综合污染指数在实际人均GDP为3.38万元时到达模型VIII的最大值,在实际人均GDP为1.76万元、4.35万元时分别到达模型IX所示的两个拐点。目前浙江省第2类城市人均GDP分别超过模型VIII的最大值以及模型III的第二个拐点,说明第2类城市也已基本进入环境污染平均增速与人均GDP呈反方向变动的阶段。

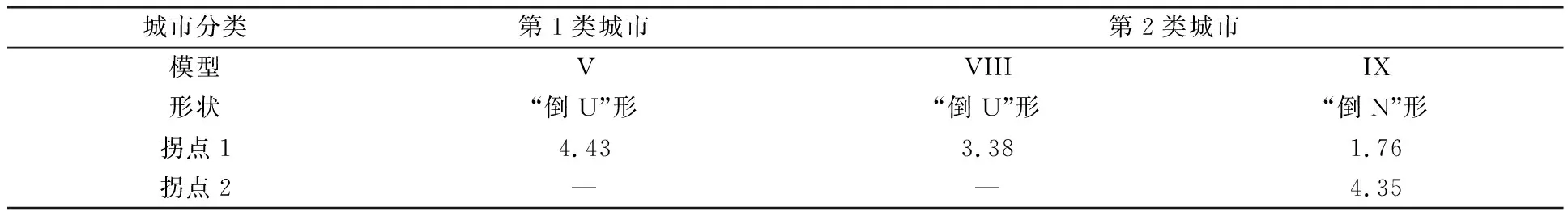

表6 浙江省第1、2类城市EKC曲线拐点估算结果(万元)

将浙江省两类城市拟合程度较好的几个模型进行比较,如表6所示。从工业污染治理阶段来看,两类城市均处于环境污染平均增速与人均GDP呈反方向变动的阶段。从EKC曲线形状来看,第1类城市EKC曲线呈现出明显的“倒U”形结构,而第2类城市的EKC曲线则呈现出可能的“倒N”形或“倒U”形结构。从拐点分析结果来看,第2类城市的模型VIII到达拐点与模型IX到达第二个拐点时的人均GDP均低于第1类城市模型V到达拐点时的人均GDP,说明在省级工业污染治理政策环境相似的背景下,EKC曲线拐点的形成与城市不随时间变化的个体工业污染水平有关,且个体工业污染水平较低的城市更易在较低的人均GDP条件下实现环境污染治理与经济增长的耦合。

(四)稳健性分析

为了进一步研究实际人均GDP与环境污染间的关系,本文引入工业环境综合污染指数的一阶滞后项,构建以下动态Panel data回归模型,对EKC曲线的实证结果进行稳健性检验。

pit=α0+α1log(pgdp)it+βpit-1

(4)

(5)

(6)

表7 系统GMM估计及检验结果

其中,pit-1为工业环境综合污染指数的一阶滞后项,表示城市i第t-1年的工业环境综合污染指数,β为它的回归系数。由于模型中存在一阶滞后变量,需要解决模型的内生性问题。本文采用系统GMM方法,引入滞后两阶的实际人均GDP作为工具变量解决这一问题。扩展的EKC曲线的拟合结果如表7所示。

引入工业环境综合污染指数的一阶滞后项后,模型X、XI、XII的AR(1)、AR(2)均大于0.1,说明模型残差项不存在序列相关问题;Sargan值大于0.1,说明模型中不存在过度限制约束问题,所选取的工具变量是有效的,估计结果较为准确。模型X、XI、XII的滞后项前的系数为正,均在10%的显著性水平下显著,说明环境污染存在滞后效应的假设成立,城市当期环境污染会受到上一期的影响。从该模型的拟合结果来看,

表8 实际人均GDP拐点估算结果(万元)

模型X、XII实际人均GDP的各次项前系数均不显著,说明这两个模型的拟合程度较差;模型XI实际人均GDP的一次项前系数大于零,二次项前系数小于零,均在1%的显著性水平下显著,说明浙江省工业“三废”综合污染指数与实际人均GDP的关系呈明显的“倒U”形曲线结构。经过进一步估算可得,浙江省城市EKC曲线在实际人均GDP约4.22万元时到达拐点,这意味着浙江省在实际人均GDP小于4.22万元时,环境污染平均增速与人均GDP呈同方向变动关系;在实际人均GDP大于4.22万元时,环境污染平均增速与人均GDP呈反方向变动的关系。

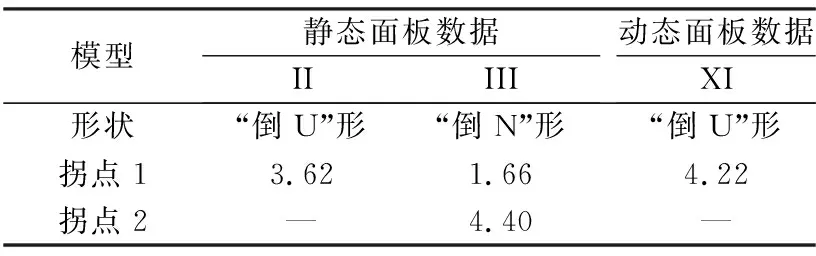

将静态面板数据中拟合程度较好的模型II、III,与动态面板数据中拟合程度较好的模型XI进行比较,结果如表8所示。从拐点分析结果来看,模型III的拐点1未能在动态面板数据模型V中复现,不具有稳健性;模型III的拐点2近似于模型XI的拐点1,可以认为浙江省的EKC曲线整体呈现出“倒U”形结构。根据浙江省统计年鉴,2018年浙江省的人均GDP为14.02万元,换算成实际人均GDP约为10.21万元,超过了模型II、XI的拐点1、模型III的拐点2,表明模型II、III、XI对浙江省现阶段的环境污染与人均GDP的关系是预测结果趋于一致,具有稳健性,浙江省环境污染增速与人均GDP的增长处于反方向变动的阶段。结合表1中关于浙江省实际人均GDP的数据可知,浙江省的实际人均GDP从2008年起已经超过4.22万元,表明浙江省各市工业环境综合污染指数的平均水平已经越过拐点。

三、结论与启示

实证分析结果显示,浙江省的EKC曲线总体呈现出较为明显的“倒U”形曲线关系。从整体来看,浙江省城市环境污染的平均水平增速已随人均GDP的增加而持续下降,浙江省整体环境治理绩效已能够与经济增长达到基本的耦合协调,浙江经济发展的提质增效对工业污染治理绩效的提升起正向促进作用。从局部来看,浙江省各城市均已超过拐点,且平均工业污染水平较低的城市更易在较低的人均GDP条件下实现环境污染治理与经济增长的耦合。浙江省“倒U”形EKC曲线的形成与其产业结构的转型升级密不可分。2008年以前,由于经济增长过度依赖于高能耗、高污染的重工业,浙江省的工业污染物排放持续增加,环境污染事故时有发生,地区经济环境矛盾日益凸显;2008年以后,浙江省把握科学发展新机遇,着眼于产业转型升级,促进经济发展提质增效,逐步实现了工业污染治理绩效与经济增长的初步耦合。从整体来看,浙江省近十年来大力支持战略性新兴产业和高新技术产业的发展,使其经济重心逐渐由劳动密集型产业向资本、技术密集型产业转移;从区域发展来看,各地根据实际情况因地制宜,选择差异化的发展方向,通过环境整治倒逼企业转型、招商引资注入发展活力、建立特色小镇发挥集聚效应等方式,有效地促进了浙江省经济结构的转型升级。

浙江省工业污染治理绩效与经济增长的初步耦合是环境污染治理、产业结构优化、企业规模经济效应等多种因素合力共促的结果,充分证实了我国经济增长摆脱环境污染困境的可能性。从浙江工业污染治理的经验中归纳出以下几点启示:

1.政府制定的公共政策在环境治理与经济增长协调的过程中发挥着基础性作用。“倒U”形的EKC曲线并不意味环境恶化问题会随着经济增长自然缓解,EKC曲线拐点的出现和稳定离不开公共政策的有效落实。浙江省政府严格依循“两山”理论,通过制定污染物排放标准、开展专项污染防治工作、完善排污许可证制度等一系列的环境污染治理政策,在经济取得较快增长的同时促成了EKC拐点的实现。

2.城市工业污染治理绩效与治理前的城市工业污染水平相联系,个体工业污染水平较低的城市更易在较低的人均GDP条件下实现环境污染治理与经济增长的耦合。浙江省两类城市的工业污染治理成果表明,与西方发达国家“先污染,后治理”的道路不同,我国地方政府通过制定因地制宜的环境治理与经济发展政策,在工业发展条件不同的城市均可以最终实现工业污染治理与经济发展的局部耦合,摆脱经济增长的环境污染困境。

3.污染治理绩效并非“立竿见影”,而存在着一定的时滞效应,当期的治理绩效会在之后各期中表现出来。为从源头上解决环境污染问题,地方政府应当长期坚持产业结构优化战略,实现经济的提质增效,重视相关环境基础设施建设;同时不断完善环境污染监管体制机制,通过定期监测、平台建设、信息公开等方式完善污染监管体制机制,逐渐构筑起包含政府部门监督、专家评估监督、社会公众监督、企业自主规制在内的工业污染监管体系,从制度和措施两方面巩固环境污染治理成果。