高职院校市场营销专业教学改革协同运作模式研究

——基于安徽省市场营销专业毕业生就业择业实证调研

胡其亮,苏伯文

(1.安徽工商职业学院 管理学院,安徽省合肥市双凤经济开发区金宁路北16号 230013;2.安徽国际商务职业学院 商贸流通学院,安徽省合肥市双凤经济开发区魏武路01号 231131)

安徽省市场营销专业开办于1990年,已有20多年的教育历史,随2002年第一批中职学校升格为高职院校,市场营销专业得到了快速发展。安徽省市场营销专业教师积极探索和研究高职教育的规律,努力探寻适合高职教育的人才培养模式和教学模式,坚持以服务为宗旨、以就业为导向,走产学研结合的发展道路,大力培养高端技能型专门人才[1]。

1 问卷设计与实施

1.1 问卷设计

本次问卷主要调研市场营销毕业生就业择业的相关影响因素,包括政府因素、行业因素、企业因素、学校因素。问卷内容具体包括:(1)样本基本特征,如性别、毕业时间、现在从事工作及行业、跳槽频率、当前工资收入、初次就业工资收入、理想工资收入等。(2)样本工作状态,如工作满意度、能力满意度、离职原因、择业原因、择业去向、离开的原因等。(3)在校学习效果,如就读市场营销专业原因、就业竞争力、教育获得能力素质效果、课程体系教学效果、实践课程体系教学效果、师资教学效果、企业人才选择标准等。

1.2 组织实施

依据安徽省教育厅提供的高职院校市场营销专业毕业生数据,样本全部选择的安徽省市场营销专业毕业生,毕业生从2012年毕业到2017年毕业的学生。问卷通过电子邮件形式发送到各毕业生邮箱,毕业生访问问卷页面进行填写并提交。

2 市场营销专业毕业生就业择业问卷调研结果分析

2.1 问卷数据可信度分析

本次问卷通过电子邮件形式发送到安徽省市场营销专业毕业生的电子邮箱,主要是QQ邮箱,发放并浏览电子问卷有2327人,回收问卷566份,平均答题时长10分7秒,问卷回收率24.3%,因样本精确,仅1份问卷不合格,565份问卷有效,问卷有效率达99.8%,由此说明此次问卷结果可信度较高,能反应一定真实情况。

2.2 问卷调研数据分析

2.2.1 所从事的行业多种多样

根据问卷调查分析总结,从事房地产管理行业所占的比例最大,达到了14.16%,其次是家具制造业、金融业、咨询服务业,所占比例分别是11.86%,11.68%,11.15%,毕业生从事保险业相对较少,在565份问卷中,从事保险业的只有11人,仅占总人数的1.95%,紧接着就是公务机关行业,占总人数的2.12%,具体情况见表1。通过调研分析,毕业生所从事的行业基本囊括了所有行业,这既有学校的责任也有政府的责任,以及行业企业的责任,主要体现在:学校人才培养定位不明确,导致学生能力不能体现;课程体系设置繁杂,导致学生不能学以致用;政府导向不明朗,不能兼顾销售行业发展,财政支持力度不够,导致其他行业发展过快,就业机会多,薪资水平高;行业企业没有具有竞争力的薪酬体系和学习、晋升机制,导致学生不选择销售行业。

表1 毕业生从事的行业情况

2.2.2 跳槽频繁

现在毕业学生大多属于90后,90后被贴上“玩的酷靠得住”的标签,不甘于只从事一份工作,更多的想去尝试,在我们调查的565份有效问卷中,3份工作以内的人数较多,其中从事第二份工作的人数最多,达到了246人,占总人数的43.54%,将近达到了一半,新一代毕业生从一份份工作中知道了自身适合什么工作,因此换4~7次工作的毕业生在依次减少,7份以上的占比只有0.35%,这就很好的诠释了“靠得住”这个标签,具体情况见表2。通过数据分析:毕业生跳槽频繁,这既有学生自身原因,也有学校企业原因,毕业生刚步入社会,实践不够,在校所学知识不牢固,不具备吃苦耐劳的精神;学校以理论教学为主,在学生素质培养和社会实践方面涉及的较少;企业秉承优胜劣汰的原则,不愿花费大量的人力财力去培养,导致学生不能学以致用。

表2 毕业生当前第几份工作情况表

2.2.3 工资差距大

刚步入社会的毕业生第一份工作工资大部分集中在3000元以下,2000元及以下的占多数,在565份有效问卷中,有303人第一份工作在2000元及以下,还有199人在2000~3000之间,占比分别是53.63%和35.22%,工资在4000元及以上的累加起来只有17人。在毕业生频繁跳槽之后,工资在2000~4000元之间的人数较多,其中在2000~3000元之间的占比是41.95%,3000~4000元之间的占比是23.89%,与第一份工作工资情况比较,工资在4000元及以上的毕业生人数有所提高,其中4000~6000元达到了73人,占比在12.92%,不管是第一份工作工资还是当前工作工资,与理想工资还是有一定差距,理想工资没有低于2000元的,2000~3000的占比也很少,基本集中在3000~6000之间,这个区间所占比例分别是25.49%,25.66%,20.71%。毕业生初次步入社会,企业给予的薪资报酬较低,与学生理想的收入不相符,导致学生出现高不成低不就的现象。当然这也有一部分原因归结于企业,企业不愿意投入人力、物力、财力来培养员工,从而减少企业员工流失。

2.2.4 工作满意度整体偏低

毕业生工作满意度从不同的方面进行体现,但是不同方面满意情况基本上都是持一般态度,对工作满意度有些因素毕业生是能够自己选择和决定的相对于满意程度大于不满意程度,比如:地理位置、单位类型、工作稳定性。这些因素满意度分别占了43.72%,33.98%,33.98%,不满意程度高于满意程度的因素也不少,比如专业对口、职工福利、收入等方面,这些因素的不满意程度分别占比是21.06%,20.18%,29.56%,具体情况见表3。由表3可看出,毕业生工作满意整体偏低主要体现在工资收入、职工福利、专业对口方面,说明企业和学校在人才培养机制上有所欠缺。

表3 毕业生工作满意度情况Tab.3 Job satisfaction of graduates %

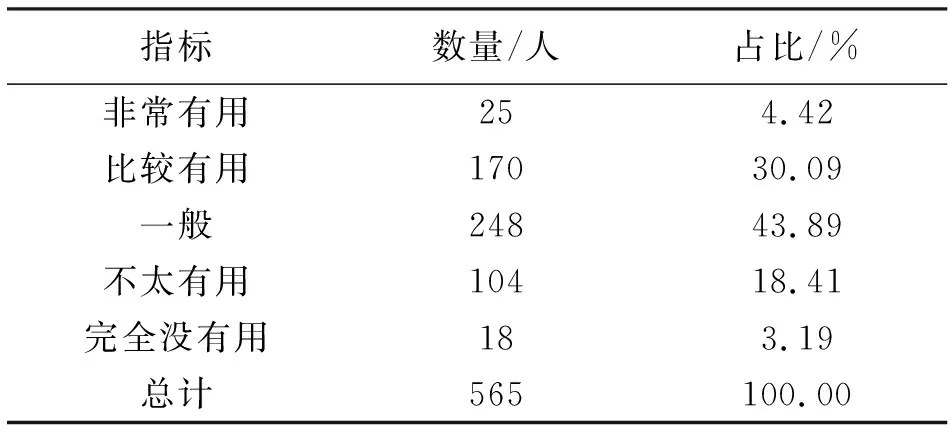

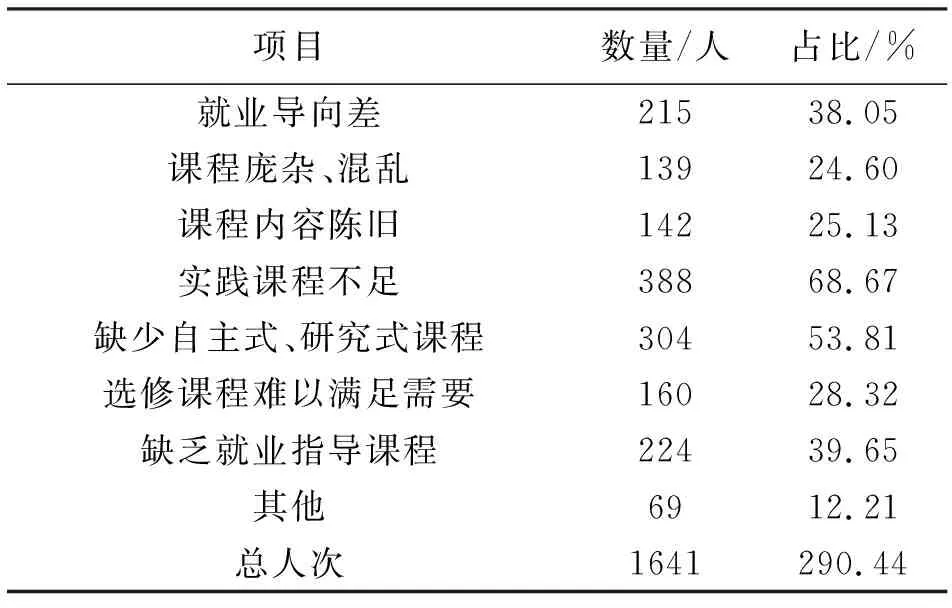

2.2.5 毕业生的在校期间学习效果较差

根据565份调查问卷分析得出,将近一半毕业生保持中立的态度,毕业生反馈在校期间所学的知识,仅有小部分能用到企业中去,只有4.42%的毕业生认为学校所学课程非常有用,其中有将近一半人认为学校所学的课程对于以后的用途是一般态度,在针对学校课程设置上,有68.67%的毕业生觉得学校实践课程不足,导致步入社会难以适应,专业竞争力弱,比如专业基础课、专业实践课有部分作用,专业核心课和公共基础课还没作用,具体情况见表4和表5。通过数据分析:学校人才培养目标不明确、课程体系设置繁杂冗余、实践课程占比较少、实训基地和实训场所少、师资力量薄弱,教师教学效果差。

表4 学校课程对毕业生学有所用情况

表5 毕业生对学校课程设置的反映情况

3 构建安徽高职院校市场营销专业改革协同运作模式

3.1 政府政策主导协同

3.1.1 强化政府责任,规范销售行业

政府在规范管理销售行业时,将政府主导型管理模式和市场主导型相结合,尊重市场价值规律,坚守政府职能,科学合理监管。通过行政手段监督和管理销售业日常经营管理活动,出现问题,及时发现及时解决,同时做好预警工作[2]。规范销售业企业用人机制,薪酬体系,福利待遇,晋升机制等,保证毕业生合理良性发展。

3.1.2 加强宏观经济调控,加大高职教育投入

政府加强宏观经济调控,加大政府财政支出,拉动内需,刺激相关行业的发展,行业繁荣的同时,将带来更多相关行业的发展,从而促进毕业生就业。政府始终履行举办高职教育责任,以培养高质量高素质各方面人才,学校在培养人才时投入的大量资金,政府多渠道加大投入,通过生均拨款,专项基金拨款等方式进行财政倾斜[3]。

3.1.3 正确引导激励高职院校专业改革

政府正确引导激励高职院校市场营销专业改革,以“专业课程设置”为切入点,力求学校与企业之间的“产销”链接实现,通过政府对整个经济的把握,预测人才需求以及产业结构调整,由此带来的人才需求的变化来调整市场营销专业课程设置。

3.2 销售行业协会引导协同

3.2.1 优化销售行业协会职能

理顺行业与政府的关系,政府适当加大行业协会行业管理职能,完善行业协会法律法规制度,正确处理行政部门职能重叠问题,逐步向“小政府,大社会”方向发展,履行销售行业协会应有职能[4]。

3.2.2 加强销售行业协会引导指引

充分发挥行业协会拥有会员单位资源优势,及时了解行业最新动态、行业需求,反馈至学校,学校根据最新行业动态适当调整课程体系,以更适应于人才培养,从而提高市场营销人才培养质量。

3.2.3 增加销售行业协会与学校之间互动

政府主导下,销售行业协会增加与学校之间的互动,及时转达行业动向,企业动态,起到行业与学校、企业与学校之间的沟通桥梁作用;深入推进校协合作机制,扩大校协合作受理面。

3.2.4 开发行业协会平台,创建校企人才共享机制

销售行业协会开发建立本行业的专家人才库,聚集行业企业和高职院校的精英人才,为建设发展平台提供人才支持[5];创建校企人才共享机制,销售行业协会利用各种合作项目促进高职院校与合作企业开展科研方面的合作,同时企业适时掌握学校优秀学生资源,为企业人才力量做储备。

3.3 合作企业指导的协同

3.3.1 健全法律法规,构建校企合作的制度保障

政府充分发挥宏观调控作用,利用各种途径引导校企合作,健全校企合作相关法律法规、合作细则;根据高职教育市场营销专业特点修订完善职教相关法规,明确校企合作的重要性,为校企合作提供制度保障[6]。

3.3.2 完善相应政策,保障与校企合作的企业利益

坚持利益合理分配,校企双赢原则推进校企合作相关政策,保证企业资金投入有相应回报,在用人机制上,实现人才共享,毕业时优先供校企合作企业择优挑选,打通校企人才输送通道。

3.3.3制定校企合作评估制度,促进校企合作良性发展

以学校为核心,建立行业、企业、学校多方质量监控体系,既对教师的技能提出要求也要对合作企业的配套软硬件进行监控[7]。通过“知识+能力+素质”作为质量评价核心,评价学生各方面能力指标,从而评价校企合作的运作效果,并反馈学校、企业,推动校企合作良性发展。

3.3.4组建职教集团,建设“行-企-校”多方联动机制

通过组建职教集团,建立新机制,使校企合作范围更广,实现校际之间、校企之间资源共享,达到系统培养;通过集团式运作,提高市场营销专业人才培养质量,共同服务于销售行业,促进销售行业发展。

3.4 学校市场营销专业改革的协同

3.4.1 明确人才培养目标,优化人才培养方案

建立“行-企-校”联动机制,行业、企业参与学校制定市场营销专业人才培养目标优化,力争做到学校的人才培养目标与企业的人才培养机制相符合[8];明确人才素质结构,培养7种能力(即学习能力、沟通能力、团队合作能力、计划和组织能力、问题解决能力、发挥主动性和创造性能力、自我管理能力、和应用现代信息技术能力),分阶段培养学生相应能力,同时培养学生良好的职业道德。

3.4.2 整合和优化课程体系结构

遵循“就业为导向,素能为本位”,将市场营销专业课程体系总体划分为基本素质课、专业素质课、拓展知识课、职业训练课四大模块,同时合理设置选修课,保证学生学习感兴趣的课程;注重人文知识和通识教育培养以及注重学习能力和思维能力培养;结合行业、企业需求和反馈,适时调整更新课程,重点在职业素养和专业素质方面课程进行调整优化更新。

3.4.3 加大校企合作力度,促进实践教学改革发展

围绕学校市场营销专业人才培养目标,建立科学完整的实践教学体系,通过行业、企业与学校共建实训基地,突出行业、企业在“校协”“校企”合作中的主体地位,实践教学中实现“工学交替”“淡校旺企”的模式进行教学,同时搭建企校信息化交流平台,建立校企之间人才资源共享机制。

3.4.4 加强师资队伍建设,提高师资队伍水平

实行安徽职业教育师资培训常态化,提供财政专项培训资金和指标,鼓励各院校师资培训,改善教学方法;加强教师的实践能力的培养,鼓励教师到企业一线实践;加大“双师”型教师的投入,鼓励引入企业精英作为兼职教师授课。