道光二十三年黄河大洪水钩沉

宋书敏

摘 要:通过碑刻史料对道光二十三年(1843年)黄河“千年一遇”大洪水进行深入解读,再现洪水过程及其巨大危害,对当时清中央政府、地方州府和灾民的应对措施进行认真梳理,提出其洪水预警的被动性与滞后性、黄河治理缺乏长期性规划、黄河治理体系的碎片化与局部性、河神信仰的普及化等时代缺陷,为后世治理黄河提供了经验教训。

关键词:道光二十三年;大洪水;碑刻;黄河

Abstract:The ecological protection and high-quality development in the Yellow River Basin is a major national strategy at present and in the future. In this paper, through the historical materials of inscriptions, the “once in a thousand years” flood of the Yellow River in the 23rd-Year of Daoguang (1843) was deeply interpreted and the flood process and its great harm were reappeared. The countermeasures of the central government of the Qing Dynasty, the local governments and the victims were carefully combed and the defects of the times were explored, so as to provide a useful reference for the control, development and protection of the Yellow River.

Key words: 23rd-Year of Daoguang; great flood; inscription; Yellow River

道光二十三年(1843年)发生在黄河中下游的“千年一遇”大洪水影响深远,是导致咸丰五年(1855年)黄河决口铜瓦厢北入渤海的重要因素。对此次“千年一遇”大洪水进行深入研究,可为认识黄河洪水特性、制定防洪规划和建设防洪工程提供历史参考。

碑刻是一种特殊的文献史料,其立碑的庄重严肃、内容的原初真实,在“佐史”“纠史”的功能方面是其他史料无法替代的。本文以近代河南黄河碑刻为主要依托,探讨道光二十三年(1843年)黄河发生的大洪水及其危害,梳理其应对举措,探寻应对中的不足之处,以期供黄河治理借鉴。

1 1843年洪水及危害

关于1843年大洪水,100多a来,河南陕县一直流传着“道光二十三,黄河涨上天,冲走太阳渡,捎带万锦滩”的民谣,由此可见此次洪水的威力及影响。

《八里胡同洪水碑》《灾异记碑》和《黄河水位碑》给出了此次洪水的相对水位。碑文记载“黄河暴涨,水及山麓”“墙屋圮,积粮器具尽付东流”“河涨高数丈,水与庙檐平,村下房屋尽坏”[1]及“道光二十三,河涨至此”[2]。根据碑刻中留下的道光二十三年特大洪水痕迹的珍贵资料,专家们采用现代科学鉴定手段,综合运用水文、考古、地质等学科知识,推算出当时陕县洪峰流量为36 000 m3/s。“经反复考证,是千年以来的最大洪水”[3],确定此次洪水“主要来自泾河、北洛河上游及北干流粗沙来源区”[4]。发生原因是该年夏天黄河北干流和渭河流域出现了连续强降雨,暴雨中心位于皇甫川、窟野河一带及泾河支流马莲河、洛河河源区[3]。

此次暴涨的洪水浪若排山,以雷霆万钧之势奔流而下,两岸居民措手不及,河堤受到严重冲击。在河南,沿黄地区自西向东都出现了严重的灾难:村毁人亡、淤淹良田、冲毁城池、破坏堤坝、倒灌汜水、淤塞贾鲁河……。三门峡阌乡县(现灵宝市)清光绪十七年的《新建石堤碑记》载:“河涨溢岸,居民荡析,是后河患尤甚。” [2]新安县峪里乡石渠村清人撰写的《石渠村废置序》中载:“孰意二十三年,七月十四日未时后,听水泼发,黄流满川,易田地尽为沙滩十有余顷,冲宅舍而为荒烟数十余亩。”幸存者数日后回村,“举目四覽,宅舍无几,绝无村烟。尘风四起,黄沙满滩,但闻黄水之滔滔。” [2]道光二十六年荥阳县的《迁修汜河口大王庙落成碑》对道光二十三年洪水的记载:“中牟漫河口,黄河泛溢,汜水不能入黄河,黄河反倒灌入汜”“滩地尽成沙碛”“黄汜横流,破城而入”“滩地居民顺流而下者百余人,有漂至中牟者,有漂至祥符者”[1]。光绪八年的《朱仙镇新河记碑》提到道光二十三年洪水对后来的影响:“河决流淤,屡浚屡塞。” 由此可见其破坏力、危害性极大。

上述仅是呈现大洪水之“一斑”,其“全貌”更为严重。河决中牟九堡后,洪水冲出河南,波及安徽、江苏,受灾面积达到40 000 km2。据道光二十四年工部尚书廖鸿荃的《中牟大工奏稿》中记载,仅河南就有几十个州县受灾,“阌乡、陕州、新安、渑池、武陟、郑州、荥泽等州县禀报,该地方于七月十四等日沿河民房、田禾均被冲损”。受灾最严重的当属中牟,严重地区则是祥符、通许、阳武等,较严重之地为陈留、杞县、淮宁、西华、沈邱、太康、扶沟等七县,较轻者为郑州、商水、汜水等十州县。

洪水造成的危害还波及秋收,造成饥荒和流民。当时河南巡抚鄂顺安上奏:“洼下地亩,冬春以来,水未消涸,麦已无收。”“今漫口未堵,此后大水经临,水势有增无减,更难望其涸出,补种秋禾。”“失业贫民,夏秋糊口无资,诚恐流离失所。” [5]开封护城堤被冲毁,堤坡坍塌,《清宣宗实录》中记载鄂顺安上奏:“下注省垣护城堤根,将堤坡刷去四百余丈。”[6]河南的科举考试(武举和乡试)也因此被迫延期举行。道光二十四年专门下旨命当时河南巡抚鄂顺安督办中牟黄河工程,并命令:“本科武闱乡试改于来年二月校阅。”[6]

此次洪水及其所带来的危害严重考验着清王朝晚期的政治、经济运行体系。

2 1843年洪水的应对及治理

河务历来是国家政治兴衰的“验心石”,是历朝的头等大事。秉承传统“以防为主”的治理理念,处在内忧外患下的清王朝吃力地应对这次洪灾,形成了清中央政府、地方州府治理和灾民自救的格局。

2.1 清中央政府:中牟大工及灾后救济

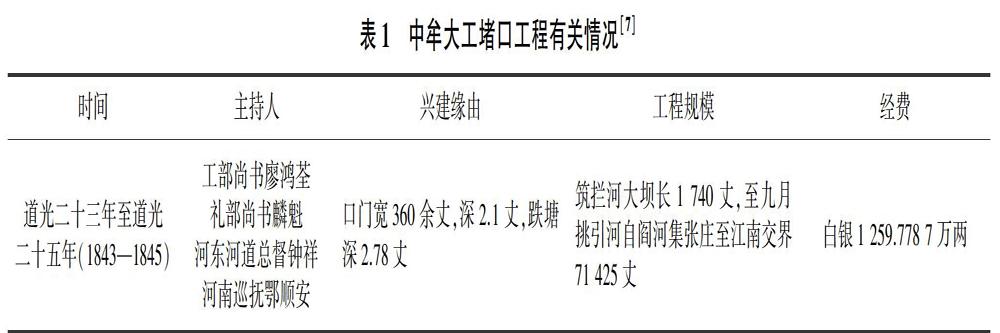

以运河为依托的漕运对清政府政治经济至关重要,因此清政府对黄河的治理十分重视,《清史稿·河渠志》中有“有清首重治河”的记载。此次洪水危及漕运的畅通,在河决中牟九堡段后,清政府举国家之力实施了大型“中牟大工”堵口工程,历时1 a多,堵口过程险象环生。第一次堵口失败后查办一批官员,第二次终于在道光二十四年十二月二十四日合龙成功。堵口成功后,还对大坝及上下边埽、夹土坝、二坝进行了加固,具体信息见表1。

这次工程的规模及所花费用在清代是数一数二的。以全国各省分摊形式集积的经费主要来源于地丁银收入,两次堵口分别花费白银600余万两和500余万两,占据了财政收入的15%和12%左右,还未包含常年的基本护理、抢修等基本开支。这对刚经历了鸦片战争的清政府来说,无异于雪上加霜。

因受灾面积大,故清政府多次下令进行赈灾救济和减免赋税,谕旨颁布时间从道光二十三年八月持续到二十四年十二月,各地“奉旨有赈济”,方式主要是给灾民口粮和延缓新旧额赋。灾民众多,流民的去向对社会的安定至关重要。当时负责中牟大工的官员给道光的奏折中有:“臣又开闻彰、卫、陕、汝等处,捻匪并未绝迹,加以连被大灾,难民遍野,向来大工处所万众云集,莠良杂处,轻或骚扰商贾,甚至酿成巨案。”“恐穷民流入为匪,事关绥缉防维,皆不容缓。” [8]为了安抚灾民,政府召集灾民修筑大工,以工代赈,既有了充足低廉的劳工,又避免了灾民“转良为匪、流为盗贼”的隐患,保障了当时的社会安定。

2.2 地方州府:重修开封城,浚修贾鲁河

1843年洪水使开封四周一片汪洋,作为当时的省府,大水后的善后处理关系着河南省政治、经济、文化等的正常运转,治理开封成为地方的头等大事。道光二十四年的《重修河南省城碑》对此有较多的记述。巡抚鄂顺安鉴于此次洪水的威力和历年的水患,在道光二十二年三月集资修复城池的基础上,加快了修复进程,加大了修复力度,二十四年九月完工并立石纪其要事,详见表2。

由此可知,修复省城是一项综合性工程,既要增高加固城池护堤,防御下一次大水,又要兼顾池濠及沟渠的疏通,利于积水排出。贡院的恢复标志着受患于1843年大水的开封终于走上了正常的轨道。

另一块和当年洪水有关的碑刻则是光绪八年(1882年)河南巡抚、前任河督李鹤年书丹的《朱仙镇新河记碑》[1],现位于河南省开封县朱仙镇政府大院内,记述了这次大水使贾鲁河严重淤塞,危及当时的漕运系统和朱仙镇的繁荣经济,是其由盛到衰的重要转折点。

贾鲁河俗称“小黄河”,历来就以治黄的配套工程存在,在清朝时期其地位和影响不容置疑。它沟通了中原水系,使运河网络更加便利、快捷地通江达海,极大地推动了黄淮地区经济区域化发展和经济实力的提升。“贾鲁河在明清两代起到了沟通黄河、淮河两大水系水运交通的历史作用”“这条水上通道不仅承担了中原地区与东南沿海的水上联系,而且造就了贾鲁河流域商业市镇的繁荣” [9],“朱仙镇百货充韧会城,因之號繁富焉” [1],朱仙镇因之跻身于全国四大名镇行列。

贾鲁河的源头支流紧邻黄河,与黄河关系密切,黄河的变迁是影响贾鲁河水运的重要因素。道光二十三年大洪水之后,“河决流淤,屡浚屡塞”,扰乱了黄淮平原原有的河道和排水系统,严重影响了当时的漕运和朱仙镇的经济地位。可以说道光二十三年这场大洪水是贾鲁河水运和朱仙镇繁荣的重要转折点。以李鹤年为首的省府要员历时五个月疏通了此航道,“缙绅父老举欣欣然” [1],但其繁荣终是昙花一现,清末民初的多次黄河泛滥终使这条河道淹渍淤塞,朱仙镇也最终走上了“有镇无港”的道路,昔日的繁华不复重现。

2.3 灾民:祭拜河神,移迁重建家园

对于村民来说,天灾是躲不过的,只有被动地应对这次大洪水,如祭拜河神,希望神灵保佑;记下水位,警示后人;安家置田尽量高迁高居等。

汜水县城(现属河南荥阳市)因这场大水使“黄汜横流,破城而入”,而内外受淹,良田灌沙,更将百余人冲之中牟,甚至开封,但“城中人俱保无恙”,被洪水冲走之民也“一一得拯救,俱保无恙”;大王庙被淹过半,但“神像魏然特存”。知府、缙绅、民众把这一切好运都归结为神灵的庇护,于是“迁河神于高岗,新之”,并请知县撰文,刻石为记,即道光二十六年《迁修汜河口大王庙落成碑》,以感河神庇护。

济源八里胡同上关阳村有这次洪水的碑刻,即道光二十八年《八里胡同洪水碑》;陕县阌乡县“河涨溢岸,居民荡析”[2],被淹后选择迁居他处;渑池县东柳窝村泉神庙墙壁上刻“水与庙檐平,村下房屋尽坏”[1],张树引门前崖下石壁上刻记“道光二十三,河涨至此”,都是这次洪水给民众留下的印记和警示线;新安县峪里乡石渠村村民在洪水过后面对的是无家无食无衣的局面,“啼泣而归”,举目四望,但见“宅舍无几,绝无村烟。尘风四起,黄沙满滩”,村民备受凄苦,但“犹幸四邻村中,大发慈悲,赠衣者赠衣,赠食者赠食”[2],虽能糊口,但温饱终是无法保障。幸存者只能“为巢凿窟”,暂以安身,开始了艰难的灾后重建。

总之,灾难发生后,清中央政府、地方州府、灾民都各尽其力,因地制宜进行堵口、修堤、疏通河流,开展灾后重建。但“以防代治”“治黄保漕”的理念在大洪水面前表现出的极度无力感,无疑在一步步瓦解清朝的治河体系。

3 1843年洪水治理呈现出的时代缺陷

清朝虽然把治河的意义上升到“建构政权合法性、稳固统治以图长治久安的重要环节”“维持朝局的‘家法”[10],施行了机构拓展、制度完善、投入加大等措施,但面对这次千年不遇的大洪水,还是暴露出其在洪水治理中存在的软肋和弊端,体现了“治标不治本、防而不治”的特点。

3.1 洪水预警的被动性、滞后性

众多史料表明,这次洪水就是因该年夏天黄河北干流和渭河流域出现连续强降雨(雨期较往年提前、持续时间长)而形成的。但即使河水暴涨,也总有时间差的问题。碑刻中有确切时间的济源《八里胡同洪水碑》和渑池《灾异记碑》《黄河水位碑》中所有的时刻都指向了1843年七月十四日(农历),而据黄河水利委员会藏《道光中牟大工奏稿》记载,陕州万锦滩在七月初三就出现了高水位洪水,之后的初五、初七、十三日也连续出现高水位过程。在此之前,四月、五月、六月也有高水位洪水记录在案,更不用说陕西和山西境内的洪水异情。据文献[11]中的雨情分析,最大雨量在七月十一、十二日。但面对此次洪水,没有暴雨气象预警,也没有持续暴雨可能给黄河中下游带来洪水的预警机制,从清中央政府到流域地方州府,在应对上严重缺失主动性和前瞻性,极其被动与滞后。陕州万锦滩是中游重要的水情测报观测点,其水位的涨落,是黄河上中游降雨情形的切实反映。河夫需要每日测河水涨落并层层上报,中间要经过“河厅”、河道州同、河东河道总督,虽有水志报汛传递体系和黄河防汛管理制度[12],也有应急规制,但终究是洪水来临之后的传递和防汛,而且各个河堡仅以所在的大堤作为相对高度来记录水位,缺乏统一的绝对高度标准,这也给预测洪水级别及各处预警带来了极大的困难,另外水文预警传递段落化,未形成全河上下联治系统,最终酿成大殇。

3.2 黄河治理缺乏长期性规划

黄河中下游特殊的地形地貌和黄河支流特有的分布形式,极易形成洪峰高、洪水量大、含沙量高、破坏性较强的“上大型洪水”;而河南省处于黄河中下游,河水由峡谷走向平原,水流变缓,河床淤积严重,极易造成决溢和改道,易决难守,给人们带来沉重的灾难。据统计,1938年前的2 500余a,发生决溢1 500多次和26次大改道。黄河上中游地区,尤其是黄土高原的水土流失治理以及生态保护都需要长期规划,其效果也不是一朝一夕就可见到的。黄河下游泥沙淤积问题一直是世界级的难题,千百年来困扰着中国人民,因生产力及技术的落后而只有“逆来顺从”,黄河治理被动走上了“淤积—决口—改道—再淤积”这样周而复始的循环之中。光绪八年的《朱仙镇新河记碑》和光绪十七年的《新建石堤碑记》足以说明,四五十年后,此次大洪水所造成的后患还在继续治理中,既说明了这次大洪水的危害之大,也说明了黄河治理的长期性、复杂性和艰难性。“黄河决口,黄金万斗”,清代河官和河工的贪腐舞弊行为也无疑加剧了治理的艰难性和长期性。

3.3 黄河治理体系的碎片化、局部性

在应对此次洪水的过程中,“头疼医头、脚疼医脚”,暴雨预警与洪水暴发的分割使应对此次洪水和随后的救灾、黄河治理都严重滞后;水文预警段落化传递极大影响了洪水预警传递的及时性、准确性、系统性;国家级别的中牟大工,省府级别的省城开封重修、贾鲁河浚修,汜水县和阌乡县城池的修复和迁建以及济源、新安、渑池等地村民自救和灾后重建,大部分是各自为政,少有联系。这些都证明了黄河治理缺乏整体性、联动性、系统性、一体化,治理体系呈现出局部性、碎片化的特点。

3.4 河神信仰的普及化、民俗化、人格化

另一个不容忽视的现象则是黄河治理中出现的河神崇拜普及化。中牟大工合龙后,道光倍感河神庇护,迁人赴各处河神庙答谢,如让钟祥和鄂顺安“赴各处河神庙,代朕敬谨祀谢以答神庥”;开封城池重修后,感慨“明神于焉秩祀”[1];汜水县被淹而大王神庙特存、村民冲之中牟和祥符者都安然无恙,“绅士感神之德,迁河神于高岗”[1];《新建石堤碑记》中提到修堤缺石,恰逢大水运石而下,解决了石料不足问题,同时为保工程建设顺利,诚建大王庙,并为因公殉职的铁公叔谦修专祠供奉……黄河上,可谓大王、将军成群;还有更多的碑刻证实了河神崇拜和大王庙的普及,如道光二十六年的《重修河神庙》和道光二十七年《新建大王庙碑》等就是有力的实证。

河神是四渎神之一,是封建国家在治河上推出的官方祭祀信仰,主要以龙王信仰为主。河神庙大多建在易决之处及水患严重之地,反映了封建国家在治河上祈求安澜的心里诉求。最具代表性的清朝雍正年间建造的黄淮诸河龙王庙嘉应观,位于河南省武陟县黄河边,集宫、庙、衙三位一体,目的是祭祀河神、封赏历代治河功臣,是巩固政權的一种手段。“黄河祭祀在清朝雍正时期达到了顶峰,黄河祭祀文化的精髓集中体现在保存至今、始建于清雍正元年的嘉应观” [13]。

大王庙供奉的是运河水神,首屈一指的是“金龙四大王”,其原型为南宋朝忠国爱民的谢绪,南宋亡时投水自尽,后人感其忠而立庙祭祀。因运河和黄河相连相通,故沿河北上,也被奉为黄河之神。光绪时给予了四十四字的封号,殊荣罕见,也足以说明民间信仰的官方化。其他还有黄、栗、朱、宋、白六大王和64位将军[14],都是鞠躬尽瘁、治河有功之人,体现了河神信仰的人格化。如栗毓美,原为道光年间河道总督,以砖代料革新河工结构,且治河卓著,病逝任内,死后被奉为河神,称栗大王;朱之锡,顺治年间河道总督,治河近十载,劳苦功高,病死任内,民奉为河神,乾隆时追封祀祭,称朱大王。这种官民信仰互动反映了明清时黄淮水患的严重性,也说明了河神信仰的民俗化、人格化。

4 结 语

综上所述,碑刻中有关道光二十三年大水的记载,是这次“千年一遇”大洪水的补充佐证,进一步在微观上反映了这次大洪水的危害和影响,是研究黄河治理开发不可缺少的重要资料。洪水应对措施的落后、灾后治理的弊端等更是显示了清政府治河手段和理念的落后,为后世治理黄河提供了不少经验教训,带来了不少启示,有很大的借鉴价值。

参考文献:

[1] 左惠元.黄河金石录[M].郑州:黄河水利出版社,1999:338-366.

[2] 范天平.豫西水碑钩沉[M].西安:陕西人民出版社,2001:202-207.

[3] 史辅成,易元俊,高治定.黄河流域暴雨与洪水[M].郑州:黄河水利出版社,1997:231,274.

[4] 史辅成,易元俊,慕平.黄河历史洪水调查、考证和研究[M].郑州:黄河水利出版社,2002:8.

[5] 苏全有,陈建国.中国社会史专题研究[M].呼和浩特:内蒙古人民出版社,2006:588.

[6] 史式.清实录[M].北京:中华书局,1987:394,409.

[7] 黄河水利委员会黄河志总编室.河南黄河志[Z].郑州:黄河水利委员会,1986:92.

[8] 中国历史第一档案馆.嘉庆道光两朝上谕档:第49册[M].桂林:广西师范大学出版社,2000:238.

[9] 陈隆文.从《朱仙镇新河记碑》看贾鲁河水运的历史价值[J].中原文物,2014(1):108.

[10] 贾国静.“治河即所以保漕”:清代黄河治理的政治意蕴探析[J].历史研究,2018(5):52.

[11] 黄河勘测规划设计研究院.1843年8月黄河中游洪水[J].水文,1985,5(3):58.

[12] 张健,满志敏.清代黄河水位量测与洪灾预警制度运作[J].自然科学史研究,2015,34(3):316-329.

[13] 姚明,王如高,曲泽静.黄河祭祀文化传承与弘扬探微[J].河海大学学报,2010,12(1):38.

[14] 黄河水利委员会黄河志总编室.黄河人文志[M].郑州:河南人民出版社,1991:279.

【责任编辑 许立新】

、