豇豆红釉与印象派艺术

陈昌全

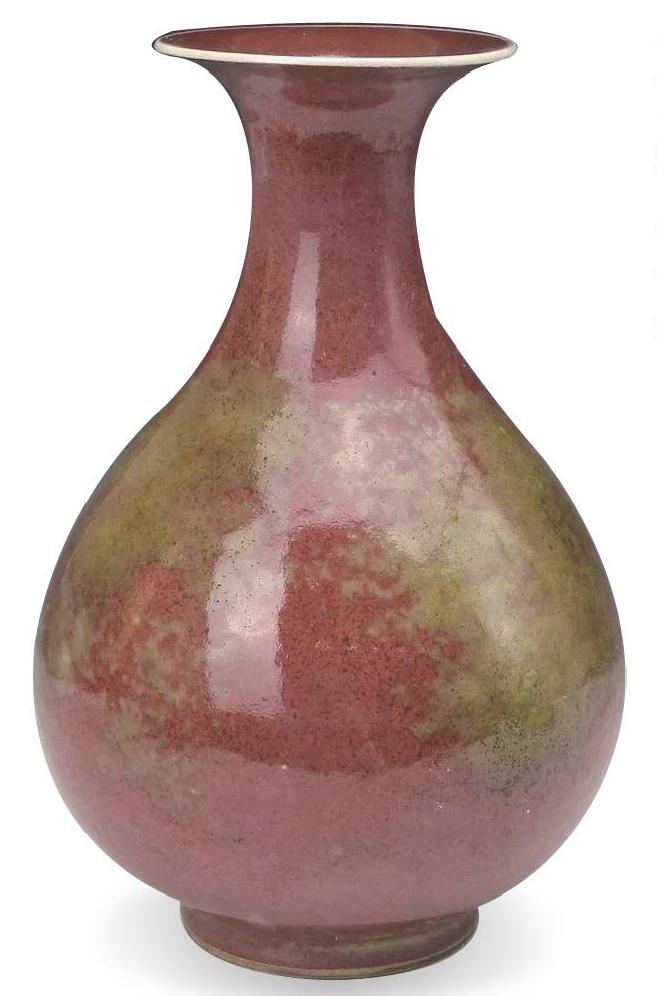

豇豆红釉的美源于釉面下涌动的生命气息,其丰富、蕴藉、含蓄的美是中国古代瓷器中空前绝后的。鲜活的釉面如婴儿之肤红润而充满元气,如少女般青涩光洁惹人怜爱,似康巴女子脸上的高原红健康又狂野,如贵妃醉酒满面酡红风情万种,如红脸关公威风凛凛,似春风中盛开的桃花让人心醉。而绿色苔点好比美人痣点缀在红色的釉面上,或寥若辰星,或晕散成片,红绿对比强烈,更增添了几分娇艳之色。

豇豆红釉名称也十分有趣,就其呈色多样性而言,完全可以称之为桃花红、石榴红或者其他什么红,实际上,在西方就称其为桃花釉,而景德镇的传统工匠有称其为姜头红的,都没有豇豆红来得亲切、自然和准确。显然,它源自人们对生活日常的细致观察和感悟,為王公贵族、士大夫阶层以及鉴藏家所接受和认可,约定俗成,其生命力无疑是强大的。

到目前为止,对康熙豇豆红釉瓷器的研究大抵满足于对瓷器本身的简单叙事,即对豇豆红釉名品及其流转、豇豆红釉的烧制工艺、世界各大博物馆珍藏豇豆红釉瓷器的基本情况等的零星介绍。然而,豇豆红釉何以在西方国家突然爆红以致被狂热追捧,它与19世纪下半叶西方印象派艺术在欧洲兴起并迅速传播到美国有无某种神秘和必然的契合之处?它丰富的艺术内涵和美学意蕴怎样影响西方人的审美心理和收藏倾向等问题,似乎尚未引起人们的广泛兴趣和应有的关注。本文试图通过梳理历史线索,结合豇豆红釉实物呈现,对豇豆红釉瓷器作全新的解读和纠错,并就教于业内方家。

康熙豇豆红釉与印象派艺术的邂逅造成风靡欧美的豇豆红热

清末民初著名诗文家、书法家、收藏家、鉴赏家的陈浏,民国初年作为交通部秘书,亲自经历并见证了豇豆红釉瓷器为欧美人士追逐和热捧的风潮,颇有褒贬。据其所著《陶雅》记载:“余初入京时,水盂、太白尊之价值皆远过于印合,余宁以四十金购青花龙凤之印合,不以三十二金留苹绿之印合,盖有由也。自后西人发明苹绿之说,而印合较少,阅时浸久,价乃比盂、尊尤贵。且御窑只尚朱红,其化为绿者,窑官以为变为它色,即挑出斥去,不得入于贡箱,孰知西人之贵重,变化若此其甚哉。吴婴公尝诵洪兆江咏苹果句曰:绿如春水初生日,红似朝霞欲上时。以况瓷之苹果绿最为神妙,官窑只有朱红一种。一变为苹果绿,再变为豇豆红,皆朱红之化身,古无此名称也。苹果绿一合值千金,犹屡见之,而青花龙凤合璧之印合竟不能再见,亦一奇也。”

这段珍贵的史料透露了以下重要信息:1.西方人与中国人审美心理和审美趣味不同。中国人偏重传统青花龙凤纹瓷器以及朱红器,西方人更欣赏窑变产生的苹果绿、豇豆红瓷器;2.中国人重视传统的盂、尊等日用品,西方人喜欢印盒等文房雅器;3.到民国初期,苹果绿、豇豆红印盒的价格已经被炒得非常昂贵,以至于“苹果绿一盒价值千金”,价格远高于盂、尊等日常用器,比中国文人心仪的传统青花龙凤纹印盒的价格也高出不少;4.苹果绿、豇豆红的名称似乎是西方人的发明,中国古代无此名称。陈浏的这个观点很重要,正好印证了成书于雍正、乾隆时期的《南窑笔记》中只有吹红、吹绿之说,不见苹果绿、豇豆红之名的客观事实。

那么,欧美人士对豇豆红、苹果绿瓷器的审美趣味又源自何处?其审美心理和审美理论指向何方呢?这就不能不提起源于19世纪法国而后风靡世界的印象派绘画,正是19世纪下半叶欧洲印象派绘画在镀金时代的美国迅速传播,使得印象派艺术审美趣味与豇豆红釉在美国不期而遇,促成了西方收藏界的豇豆红热潮,其始作俑者就是美国金融界大名鼎鼎的摩根家族。1886年,在纽约玛丽·摩根(Mary J.Morgan)珍藏拍卖会上出现了一件清康熙豇豆红釉莱菔尊(图1),最终这件器物以惊人的18000美元成交,直到48年之后这位出手阔绰的中国艺术品藏家才浮出水面,是来自巴尔的摩的富商威廉·沃尔特斯,这件清康熙豇豆红釉莱菔尊最终收藏在沃尔特斯艺术博物馆。自此,豇豆红釉成为中国陶瓷顶级收藏不可或缺的品种之一,全世界著名的博物馆有北京故宫博物院、台北故宫博物院、上海博物馆、沈阳故宫博物院(图3、4)、英国大英博物馆、英国维多利亚与阿尔伯特博物馆、巴尔的摩沃尔斯艺术博物馆、美国大都会艺术博物馆、美国佛利尔博物馆、美国克利夫兰艺术博物馆、美国洛杉矶郡艺术博物馆等;著名的私人藏家则有瑞士玫茵堂、日内瓦鲍尔、宣统皇帝爱新觉罗·溥仪、香港徐展堂、仇炎之(图2)等。

人们随便看看印象派创始人莫奈的《睡莲》(图5)、《干草堆》(图6)、《伦敦查令十字桥》(图7、图8)等名作,感受一下画面气息和意境,立刻可以体会出康熙豇豆红瓷器釉面特征与印象派绘画之间的内在联系。这种联系首先体现在色系上,即红、绿、灰三种主要色系。其次,则表现在画面(釉面)视觉效果的朦胧氛围中。清代洪北江先生咏苹果绿(豇豆红)的著名诗句“绿如春水初生日,红似朝霞欲上时。”恍如对印象派绘画的文学和诗意描述,恰如其分!

莫奈的启蒙老师布丹曾对他说过:“当你画画的时候,往往会有一个最初印象,这个最初印象非常重要。因此,你要非常顽强地保留自己最初对景物的印象。”这句话对莫奈的影响是深远的,他一生都坚定这样的信念:“我想在最易消逝的效果前表达我的印象。”豇豆红釉面呈现的正是这样一种朦胧印象。

印象派画家颠覆了古典审美的规则。瑞士美术史学家海因里希·沃尔夫林对莫奈的“叛逆”做出过这样的总结:这是从“触觉原则”到“视觉原则”的转变。法国作家左拉是这样看待印象主义绘画的:“如果我在场,就要请评论者站得离画稍稍远一点,这样他就会看到,这些笔触都活动起来了,人们在谈论、说笑。”为什么要站得远一点看?因为画家们在创作时,把原本该调和的颜色以很小的笔触并列着画。观者只要稍微与画面保持一点距离,这些小笔触就会因模糊不清而形成一个统一的色调。印象派的颠覆性还在于画家在画面中会留下显而易见的凭借感觉留下的“印象”,观众从画中能够看到画家的绘画姿势和技法。正是这种绘画过程中的凭借感觉留下的“印象”,成为定义印象派的决定性因素。这在当时彻底打破了人们以往认为的在完成的画作中,画家的技巧必须完全隐匿的看法。豇豆红釉面红、绿、灰的深浅变化,以及制瓷工匠吹釉技法造成的条、片状痕迹,恰似印象派绘画技法中的小笔触,因模糊不清而形成一个统一的色调,使釉面活动起来了。

“印象派”重视光和色的塑造,即注重绘画中对光的研究和表现,拿在阳光下作画举例,他强调阳光照射下的大自然的景象,追求光线和颜色的变化,且有速写性质,提倡户外写生,画面画得比较快,善于表现不同环境下的不同物体,根据画家的观察和直接感受,表现微妙的色彩变化,从而忽略了主观性的东西。试图摆脱文学的影响,更多地注意绘画语言的本身。同样地,豇豆红在不同光线照射下颜色也呈现不同变化,让人产生丰富的艺术想象。

因此,人们在莫奈的《睡莲》中可以看到红、绿、灰三色系强烈的对比和过渡;在莫奈的《伦敦查令十字桥》中可以清晰地看到莫奈未完成的笔触;在《日出·印象》中,能够看到画面中的流水所使用的线条。印象派绘画的这些绘画技巧、色彩元素和画面意境,在中国的豇豆红釉瓷器中都得到了不同程度的呈现,也正是西方人对印象派绘画的审美心理和审美趣味,促成了对中国豇豆红釉瓷器的追捧和狂热,自19世纪末至20世纪初期掀起的这股热潮余波荡漾,至今未息。

十分可喜可贺的是,早在清末民初,瓷器鉴赏家寂园叟陈浏先生对豇豆红所包含的红、绿、灰三种色系构成已经有深刻的认识和见解,提出“豇豆红昉于明,而康熙末年则往往有之,制小而色败,俗所谓乳鼠皮者是已。然亦颇有苍润可喜之品,其甚劣者则暗敝似灰。大氐豇色瓷类有履则润,无绿则枯;有绿则真,无绿则赝;绿而不润,燕石居多;润而不绿,俗所谓美人霁者是欤?”“粉红之微带灰色者,谓之豇红。其不带灰色者,则谓之美人霁。若灰色而又滞暗者,鼠雏之腊也。”正是红、绿、灰三种色系的不同组合和偶然搭配,造成了豇豆红釉瓷器釉面不同的艺术效果,从而衍生出“大红袍”“美人醉”“娃娃脸”“桃花泛”“乳鼠皮”“榆树皮”等不同的品种和名称,这众多名目不正是人们对豇豆红釉审美得出的不同印象吗?

豇豆红釉的创烧、续烧与停烧

康熙豇豆红釉美轮美奂地呈现在康熙朝并未见诸载籍,这并不是一件很奇怪的事情,甚至可以视为中国人传统上疏于记录工艺技法的正常现象。虽然“士农工商四民者,国之石民也。(《管子·小匡》)”但是,作为手工业者的工匠及其所处行业社会地位是很低下的,属于传统社会中下层,且社会阶层固化,“是以人不兼官,官不兼事,士农工商,乡别州异,是故农与农言力,士与士言行,工与工言巧,商与商言数(《淮南子·齐俗训》)”。传统社会各行各业形成清晰的界限和隔阂,“工与工言巧”的残酷竞争基本上是以家庭或家族为单位展开的,工艺流程和技术秘密往往秘不示人,外人很难窥其堂奥,“瓷有瓷学,父不得传之子,厂肆徒伙有终身由之而不得其道者。(寂园叟《陶雅》)”因此,中国古代各种奇技淫巧很难以档案或专著的形式被记录和传承,大多以实物或传说的形式呈现。

传统上一直公认豇豆红釉是康熙朝的创新产品之一,这个观点无疑是正确的。近年来有个别学者(上海博物馆汪庆正先生)根据景德镇明御窑厂旧址发现了宣德红釉器,认为“看来康熙豇豆红,也是仿宣德的品种”,以此对康熙朝创烧豇豆红的创新性提出异议,试图否定所谓“旧说”,实际上是没有理解创新的真正内涵。何谓创新?创新是指以现有的思维模式,提出有别于常规或常人思路的见解为导向,利用现有的知识和物質,在特定的环境中,本着理想化需要或为满足社会需求而改进或创造新的事物、方法、元素、路径、环境,并获得一定有益效果的行为。从社会学角度看,创新的本质是突破,即突破旧的思维定式、旧的常规戒律。创新活动的核心是新,它或者是产品的结构、性能和外部特征的变革,或者是造型设计、内容的表现形式和手段的创造,或者是内容的丰富和完善。历史上任何创新都是在继承基础上的创造,世界上从来没有无源之水无本之木,康熙豇豆红釉正是在明代红釉器(祭红)的基础上对产品外观设计、施釉方法、烧造气氛等技术环节进行改进或创造的全新产品。

也有部分专家学者武断地认定康熙豇豆红釉在康熙朝之后就停烧了。史树青先生主编的《明清瓷器鉴定三十讲》认为“这个品种在康熙之后绝烧,直到光绪时才有仿烧器,但质量已无法与康熙同类产品相提并论”。北京故宫博物院刘伟著《帝王与宫廷瓷器》认为豇豆红“仅见于康熙一朝”“从清末光绪年间开始,直至民国时期乃至现在,仿豇豆红的器物一直不断涌向市场”。也就是说他们认为豇豆红釉直至光绪以后才开始复烧。实际上,豇豆红釉在康熙朝之后并未停烧,雍正、乾隆时期都有烧造,只是产品质量和艺术水准已经难以企及康熙朝的艺术高度而已。

中国历代帝王中审美水平最高的非宋徽宗、雍正皇帝莫属,他们在一千年前和三百多年前不约而同地选择了简约主义的什么路线,不能不说是现代极简主义审美意识的先行者。雍正《十二美人图》之《桐荫品茶图》(图9),画面中美人手中攥着的那只茶杯,朱红中绿苔晕散成片,正是一只标准的豇豆红瓷器。这只豇豆红茶杯品质极高,外豇豆红釉内白釉,红釉发色呈朱红色,苔点晕散成片,红绿对比强烈,达到了极高的艺术造诣。

雍正十二美人图的创作年代应比成书于雍、乾时期的《南窑笔记》为早,可视为有关豇豆红瓷器记录的最早、最可信和最直观图像资料,弥足珍贵。同时也证明国人对豇豆红瓷器的审美、鉴赏和追捧比西方人早过一百多年,雍正皇帝可以说是康熙豇豆红釉第一粉丝。

美人手中捏着的这只豇豆红釉茶杯,从发色效果看极可能是康熙朝豇豆红遗物,也可能是雍正朝早期产品,仅凭图片资料不便臆断。日本横滨国际2019八周年纪念秋季拍卖会“瓷苑雅集——中国历代瓷器专场”,一件底款为“大清雍正年制”六字双行楷书款的豇豆红釉小水盂(图10),足以证明豇豆红釉品种在雍正朝仍在继续烧造的事实。

笔者收藏的“乾隆年制”四字刻款豇豆红弦纹鹿头尊,高15.6、口径6.6、足径7.7厘米,底施米黄色酱釉,是典型的乾隆官窑作品(图11、图12),则进一步证明了豇豆红釉器在乾隆时期仍在继续烧造的事实。

“八大码”说的局限性及其对豇豆红釉器型研究的桎梏

“八大码”(图13)是国内陶瓷收藏界约定俗成的对顶级豇豆红瓷器的称谓,这种说法源于1957年著名的纽约古董商人RalphM.Chait在《ORIENTAL ART》杂志上发表文章“The Eight Prescribed PeachbloomShapes Bearing Kang Hsi Marks八种康熙款桃花红釉瓷器”,归纳总结出八种豇豆红釉器型,就是现在行内一直袭用的“八大码”。通常认为带“大清康熙年制”六字楷款的“太白尊”“苹果尊”“莱菔尊”“菊瓣瓶”“蟠螭瓶”“柳叶瓶”“镗锣洗”和“印盒”才是真正康熙本朝的豇豆红釉瓷器。有人认为康熙豇豆红釉必须是文房用器,也有人认为康熙豇豆红釉必须有款,且必须是“大清康熙年制”六字三行款。

这种过分绝对的观点在一定程度上无疑是正确的,却存在极大的局限性和误导性,因为它没有反映康熙豇豆红釉的历史全貌。同时,这种认识客观上也干扰和妨碍了业界对康熙豇豆红釉进一步研究和探索的可能性。正如局部的真相并非真相,部分的真理亦非真理,从这个意义上讲,神话“八大码”的概念又是极其错误的,客观事实是在“八大码”这八种典型的豇豆红釉器型之外,康熙豇豆红釉还存在其他不同器型;除文房用器之外,也烧造其他生活用器。至于豇豆红底款问题,正如寂园叟所言:“客货有有款者,官窑有无款者。”康熙豇豆红釉不必一定有款,有款者固好,无款者也未见得不是康熙豇豆红,其胎釉特征与艺术造诣是重要的考察指标。

“八大码”之外三种典型豇豆红釉器

为了进一步说明“八大码”之说的局限性,兹列举本人收藏的三件康熙豇豆红釉典型器,以实物证据形式质证于业内方家。

1.“大清康熙年制”六字双圈双行款豇豆红釉盖碗(图14、15、16)

此盖碗又称盖盅,是康熙一朝创烧品种,是清朝早期宫廷品茶专用的饮具。通高11.5、碗高6.2、口径8.3、底径4.1厘米。这种盖的直径比碗的直径大的形制,比清中期以后流行的盖的直径比碗的直径小的盖碗更显古雅。碗口微撇,折沿,斜弧腹,矮足,胎骨细腻,胎体极薄,瓷质莹洁,通体施豇豆红釉,光亮滋润,碗身有自然开片形成的“冷纹”,曲折有致。上附瑞獸钮履式镗锣盖,底款为双圈双行六字“大清康熙年制”楷书款。其特别工巧之处在于内施白釉、外饰豇豆红釉,杯口露出子口(露胎),盖子的折沿内刮去一圈白釉也是露胎的,且旋削出一道凹槽形成母口,上下子、母口吻合密封严实,起到了尽量保温不漏气的效果。

此盖碗形制与北京故宫博物院收藏的康熙官窑青花龙凤纹天鸡盖碗(图17)如出一辙,系同时期不同品种的官窑产品。康熙官窑青花龙凤纹天鸡盖碗,碗口微撇,折沿,斜弧腹,矮足,胎骨细腻,瓷质莹洁,通体施釉,光亮滋润,上附履式镗锣盖,镂空天鸡盖钮,眼、喙、羽翼等细节均以青花描绘。外壁以青花绘龙凤纹,绘画流畅,造型典雅,给人以明丽清雅的感官享受。此盖碗应是康熙中晚期官窑创烧品种,底款为双圈双行六字“大清康熙年制”楷书款。

“八大码”旧说认为康熙豇豆红款识均为“大清康熙年制”六字三行楷书款,实际上即使是八大码器型的康熙豇豆红中也有“大清康熙年制”六字双行楷书款存在(图18)。

正如寂园叟《陶雅》所记:“康熙小瓶、盂皆青花六字款,不加双圆圈,笔意浑成,绝似宣德青花印合款也。若盘、碗则皆加双圈,亦仿宣窑,但楷法清刚耳。”康熙朝瓷器底款书写规则的多样性在此得到了实物印证,即官窑小瓶、盂文房用器皆青花六字楷书款,不加圆圈,有双行、三行之别(大多数八大码豇豆红釉器属三行楷款,个别为双行楷款)。实际上,即便是小瓶、盂等文房陈设用器,也有加双圈的三行楷书款存在,沈阳故宫博物院收藏的豇豆红玉壶春瓶足以证明。而盘、碗等日常餐饮用器则为双圈双行六字“大清康熙年制”楷书款,以上康熙豇豆红盖碗底款(图16)是有力的证据。

2.豇豆红釉荸荠瓶(图19,无款)

荸荠瓶器型为清康熙首创,此豇豆红釉荸荠瓶是重要的实物证据。此荸荠瓶高10.5、口径3.2、底径3.8厘米。虽然无款,但釉色一流,显然系康熙豇豆红釉官窑产品无疑。

3.豇豆红釉小尊(图20,无款)

此小尊高8.8、口径3.9、底径3.6厘米,与国外博物馆收藏的18世纪豇豆红釉小尊(图21,黑白照片)形制如出一辙。

康熙豇豆红釉无疑是中国陶瓷史上空前绝后的扛鼎之作,其艺术造诣和视觉效果契合了西方印象派艺术审美品位,自19世纪下半叶美国镀金时代以来豇豆红热至今未衰,是世界公认的中国瓷器之极品,以至于成为全世界著名博物馆以及顶级私人收藏不可或缺品种之一。

康熙豇豆红釉在康熙朝之后并未停烧,雍正、乾隆时期均有烧造,但产品质量每况愈下。19世纪后半叶,由于欧美藏家的青睐与追捧,晚清、民国时期出现了一波仿制豇豆红釉的高潮,豇豆红赝品层出不穷,直到现在使用高科技手段仿制豇豆红釉,均无法企及康熙朝豇豆红的艺术高度。

受“八大码”固化思维的影响,业界对豇豆红釉器型研究探讨很不充分。现在有充分的实物证据证明康熙朝豇豆红器型绝不止八种,且不限于文房用器,康熙本朝烧造的豇豆红釉也包含各种宫廷餐饮、陈设用器。款识书写形式也不限于不加双圈的“大清康熙年制”六字双行楷书款一种,有的官窑品种甚至不写底款,具有多样性是符合历史事实的。