试论《铁道英雄》以“剧”为核的艺术创造

文山东省艺术研究院)

◎ 图︱崔元(山东省杂技团)

2020年12月31日至2021年1月4日,由山东省委宣传部、山东省文化和旅游厅、中共枣庄市委出品,山东省杂技团创排的大型原创杂技剧《铁道英雄》成功演出五场。首演当日,十余家媒体平台同步直播,总观看量达1021万人次。2021年1月4日,此剧又通过齐鲁云剧场实时直播,人气突破6.2万。更令人惊喜的是,观众的评价都很高。笔者有幸在现场看过彩排,后又在网上追过实时直播,深感此剧可圈可点处颇多,品质极佳,其中以“剧”为核的艺术创造值得进一步探究,因此不揣浅陋,试对此进行一些简单解析。

一、铁道游击队题材与杂技艺术形式的相得益彰

杂技剧《铁道英雄》用杂技艺术的肢体语言再现了抗日战争时期山东铁路工人可歌可泣的抗战历史,弘扬了枣庄铁道游击队在党的领导下抗击日寇的顽强意志和英勇精神,让我们在重温历史中感受革命英雄的伟大和今日幸福生活的来之不易。铁道游击队的故事早已深入人心,耳熟能详。这次用杂技剧的形式来传播铁道游击队故事,无疑又进一步丰富了铁道游击队主题文艺作品。

杂技剧《铁道英雄》主创团队在立意之初就考虑到铁道游击队战斗形式与杂技在动感、灵活、惊险等方面存在高度吻合,用杂技可以很好地表现铁道游击队战斗的英勇,实现艺术形式与题材内容的相得益彰。如剧中的穿越封锁线、扒火车、缴获战利品后的喜悦表达、爱在微山湖、囚笼等片段,都充分借助了杂技奇、险、难、美的艺术特长,形成了话剧、戏曲、舞蹈等其他艺术形式难以表现的舞台效果。以杂技艺术呈现游击队的惊险战斗成为《铁道英雄》的最大看点。

《铁道英雄》的创排说明杂技剧在表现红色题材、战争故事方面有其优长。围绕红色题材和战争故事进行舞台艺术创作有相当大的难度,但杂技剧《战上海》《铁道英雄》的推出,都以红色文化为题材,且都呈现了令人称赞的高水准艺术品质,已然证明杂技剧可以很好地胜任此类型的题材表达。值得注意的是,《战上海》取自同名经典电影,《铁道英雄》依托家喻户晓的铁道游击队故事,两剧都是站在经典的肩膀上进行舞台艺术的再创造,这种借势一定程度上弥补了杂技不善叙事的短板,方便观众更好地理解剧情。这也提醒我们,虽然杂技艺术“新、奇、难、险、美”的特点在表现红色题材和战争故事方面有很大施展空间,但如何巧妙叙事仍是杂技剧需要解决的一个核心问题。

二、戏剧叙事与杂技技巧的有机融合

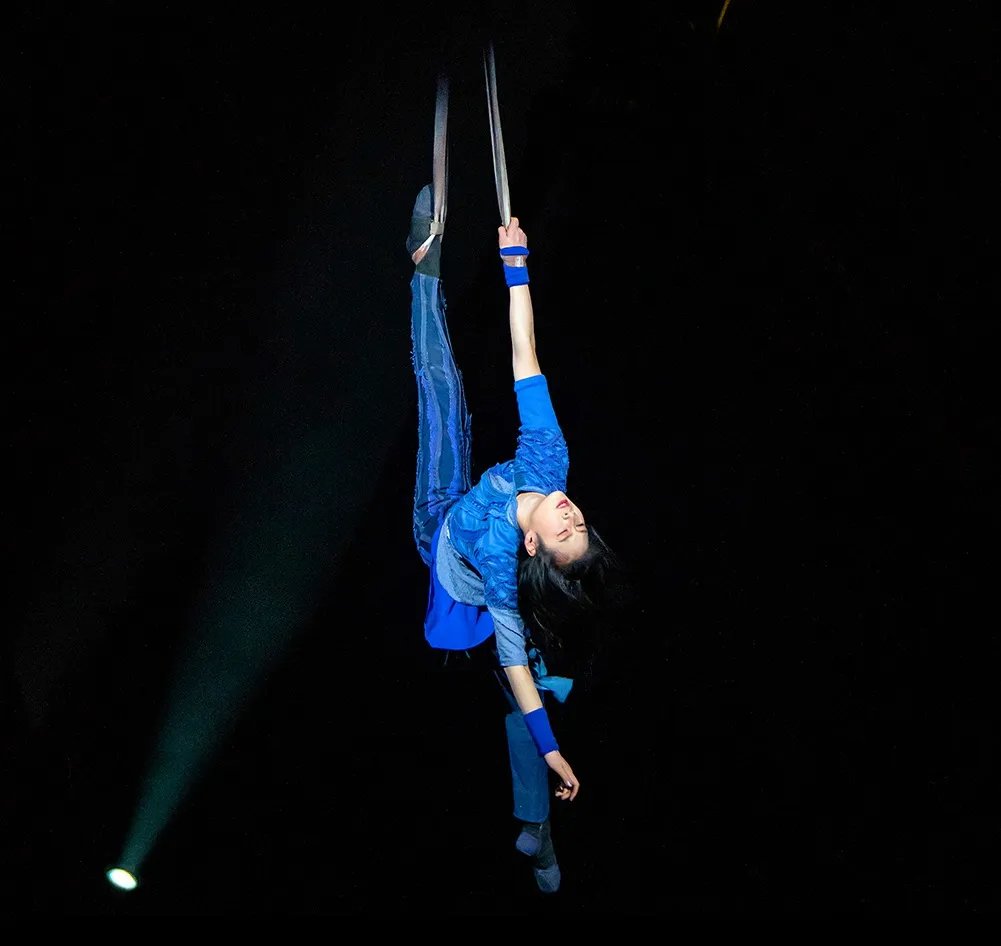

《铁道英雄》剧照

杂技剧是用杂技讲故事的全新艺术形式,至今已有百余部之多。不少杂技剧虽以“剧”为名,但其实是两张“皮”:技巧归技巧,故事归故事,故事和技巧之间的关联度不大。让杂技剧成为名副其实的“剧”作,是编创人员的努力方向,也是杂技剧艺术形式成熟的标志。然而,用杂技进行戏剧化叙事,何其难也!杂技固有的叙事短板,杂技艺术的形式结构、审美追求与戏剧迥然不同,杂技演员和道具的制约等因素,都是杂技剧要克服的巨大障碍。《铁道英雄》立意于创排一部真正的杂技“剧”,自然也要直面这些困难。从首演的舞台呈现来说,《铁道英雄》围绕“戏剧叙事”合理化运用杂技技术,较好地处理了剧情与杂技两张“皮”问题,实现了以杂技手法来表现剧情、以剧情来丰富杂技艺术的“剧”“技”相融效果。这当然离不开主创团队采用的巧妙手法:

其一,使杂技动作成为塑造人物、推动剧情发展的有效手段。剧中不仅大量使用杂技的跑、跳、翻、蹬、顶、倒立、平衡等基础动作,还根据人物身份和性格量身定做专属的杂技绝活。如“包子客”用抛接球技艺来卖包子,“神偷”施展翻背功来打抱不平等,都令观众印象深刻。最妙的是“小小子”这一角色,通过富有孩子气的动作,甚至连滚带爬,被老铁、四眼等人抛扔,表现他的顽皮、机灵,让人忍俊不禁、倍加喜爱,也因此当他被鬼子刺刀挑死时更让人备感痛心。

其二,借助戏剧情境巧妙完整地展现杂技技巧。杂技表演的结构是一组相同技巧的不断重复和叠加,难度由低到高来逐渐展示技艺的精彩。这也意味着每项技巧的完整呈现都需要较长时间,而一旦长时段地展现一个杂技技巧,很容易与戏剧结构形成间离。但一部杂技剧如果仅有动作的肢体展示,而没有完整技巧的呈现,又容易成为不伦不类的剧。因此,我们看到《铁道英雄》在大量拆分使用杂技动作的同时,也完整展现了“滚环”“蹬人”“蹦床”“双人U形绳吊”“绳技”等杂技技巧。为了避免观众出戏,剧中采用两种处理方式:一是使杂技展示成为“戏中戏”。如“蹬人”作为山东省杂技团曾经获过“金小丑”奖的节目,在剧中设定为车站广场上杂技艺人卖艺表演的节目,以此充分地展现了诸如地面跟头、脚上跟头和对传跟头等多个高难度技巧,表演时间长达七分钟,因本身就是剧中的一个场景,中间还与“小小子”追打“四眼”的情节巧妙编排在一起,因此较好地避免了间离感。二是依据戏剧情境选用契合的杂技技巧。这方面《铁道英雄》令人称道的地方颇多。如第二幕中游击队员借助“蹦床”技巧玩闹以表达缴获战利品后的喜悦、老铁和凤兰在微山湖中利用“双人U形绳吊”技巧表现两人爱情的升华、第三幕中凤兰被吊在船杆上亲眼目睹儿子被日本兵挑死后用“绳技”表达痛苦、挣扎乃至发疯,都是长达数分钟的完整技巧展示。因每个杂技技巧展示都辅以独特的戏剧情境,是人物内心情感的动作呈现,所以丝毫没有使观众觉得生硬和刻意,反而让观众更好地感受到剧中人物的情感,产生了共情。

其三,围绕戏剧情节重新设计杂技动作和道具。杂技的技术和道具创新都有一定的难度。但为了更好地用杂技来表现和推动剧情,主创人员结合剧情的需要进行了一些艺术创新。如“爱在微山湖”一幕中的双人U形绳,即来自于对传统绸吊和环吊的重新创排。又如“囚笼”一幕中的船杆道具和凤兰表演的“绳技”技巧,都有着不同于传统杂技的诸多新意。这些创新让人眼前一亮,在更好地实现剧情表达的同时,也助推了杂技艺术的发展。

《铁道英雄》中技艺与剧情的有机融合,使剧的情节在技艺语言的表达下更加丰满与别致,技艺在情节的推动下超越了传统杂技节目的感官刺激,具有了打动人心的审美力量。

三、多元艺术手法创造震撼舞台效果

杂技剧既然名为“剧”,就成为一种综合性舞台艺术,利用音乐、舞蹈、造型、灯光等多元艺术手法共同讲好故事是应有之义。《铁道英雄》广泛采用了多种艺术手法。音乐上围绕烘托戏剧情境博采中外音乐元素,现代感十足又不乏地域和民族特色;舞美设计上极具钢铁质感,环形铁道与完全按照1:1仿真制作的火车,给人以极大的视觉冲击力;人物服装和化装借鉴了抗战时期流行的版画艺术元素;舞台灯光呈现高饱和度和高对比度,实现了让人炫目、紧张又富含美感的舞台艺术审美效果。以此,该剧呈现出高品质的艺术质感,得到了观众的热烈回应。

当然,《铁道英雄》也并非完美,没有语言的辅助,它在故事铺叙、情节转换方面有时不免显得突兀。剧中还多次使用象征和意象手法,这虽然有凝炼和意味深长之妙,但也有不易被人理解的问题。如第一幕中出现的“死亡轮”,取自火车轮这一物象,也方便于使用杂技的滚轮技巧,但用于剧中有时很令人思量。由此让我们思考:戏剧中常见的象征或意象方法如果在杂技剧中使用,应该做哪些取舍或创造性转化?

概而言之,《铁道英雄》的创作仅仅围绕“剧”这一核心,杂技技巧是塑造“剧”的艺术手法,通过“剧”来实现“技”的创新和发展,这是杂技剧进入注重杂技的戏剧审美与舞台综合、有完整的故事情节和人物扮演的“剧”时代的又一有益实践。《铁道英雄》在我国红色题材舞台艺术和杂技剧发展过程中将留下浓墨重彩的一笔。■