探究BIM技术在桥梁维修加固设计中的应用

焦安炜 (中铁十二局集团市政工程有限公司,广东 广州 511458)

随着技术的不断扩展和革新,新型技术已经融入建设项目中,这有助于提升结构的稳定性,保持长时间的使用,促进经济效益的产出。在桥梁建设过程中,要注重后期的维护工作,尤其是有关加固方面的作业,应当引起重视,其对于桥梁的后续使用效能起到制约的作用。由此可见,应用BIM 技术能够达到相应的设计目标,提升作业的效率。

1 BIM技术在桥梁维修加固设计环节的可操作空间

1.1 可行性分析

在传统设计环节,想要获取到有关桥梁的信息,需要借助AutoCAD软件绘制图样,但此种软件在使用过程中,只能够给出二维平面图,说明内容也不能准确反映出桥梁的结构特点,工作人员结合二维图像很难在脑海中建构出三维立体效果,因此无法满足直观显示结构基本特征和维修具体部位特点的要求。并且,应用AutoCAD软件绘制二维图像所需要的工序较为复杂,要求多个环节和人员共同配合才能真正管控设计质量,不免会出现一些不必要的失误和计算误差,降低了作业的效率和质量,这表明利用AutoCAD 软件完成设计工作不符合高效、高质量的要求,应当积极引入三维立体设计软件,准确表明桥梁结构间的联系和特征[1]。随着技术的不断拓展,人们逐渐认识到运用三维可视化软件的必要性。目前经济水平呈现上升的趋势,通过自动化的技术才能契合逐渐加重的建设任务,桥梁的设计不仅要满足使用上的要求,更要符合美观等多方面的构想,因此,在此种挑战下,BIM 技术的引入势在必行。运用此项技术能够在短时间内完成难度大、规模大的桥梁维修加固设计,对于控制成本和降低损耗起到毋庸置疑的作用,由此可见,为提升作业的精度和效率,应当积极应用BIM技术构建模型,避免因多次返修而带来资源浪费。

1.2 具体应用效果

运用BIM技术完成设计工作能够保证多项作业的效率和质量得以提升,由于在设计前期需要制定可研报告和比选方案,以上两项作业中涉及大量信息数据,利用建模工具能够使其参数化,构建出与之对应的模型结构,真实反映出桥梁的结构特征,符合直观性和可视化的要求。经过建模的操作后,需要生成三维漫游动画显示出建设场景,有助于提升施工的精准化程度。因此,BIM 技术在具体桥梁加固维修中的应用效果应当细化信息的获取流程,保证能够将反映结构具体特征和效能降低的位置,通过输入数据和具体信息等,将其保存到模型中,能够起到存储的作用,便于在检验阶段准确核对相应操作的科学程度[2]。

2 BIM技术在桥梁加固设计中的具体应用

本文以某一高速路段的桥梁为例,分析BIM 技术在加固维修方面的具体应用效果。其中该桥梁在经由相关检测部门检验后,发现多处结构存在裂缝的问题,主要集中于盖梁、主梁和桥面上,而部分区域存在着脱空的情况,因此可以判定该桥梁并不符合养护的标准,需要结合桥梁的真实情况设定对应的解决方案。在设定解决方案之前,要确定好其中涉及的相关参数和具体尺寸,以便在应用BIM技术完善模型的环节更具有现实意义。此桥梁为满足加固维修的要求,需要划分挠度检验系数的范围,保证梁体残余应变控制在规定范围内,根据实测分析结果可以看出,跨中截面同样要将应变校检系数控制在对应的区间,从而使得主梁抗弯能力得以提升,保证抗弯效应的产出,提升整体桥梁的承载能力。

2.1 上部结构加固

利用BIM技术分析得出,在加固上部结构的环节中,需要确定主梁的片数、梁高和混凝土厚度等,以上因素均可影响桥面的稳固程度。因此,要按照对比分析的方法,确定不同操作对于桥梁结构稳定性的影响效果。首先,拆除主梁结构,利用在桥面上植筋的方式,浇筑一定厚度的混凝土,而此该工程中主梁结构拆除5片,混凝土加宽15mm,在上述操作完毕后,通过测量得出现有梁高增加了15cm,为保证后续的稳定性能,加装了10cm 的沥青。其次,区别于上述操作,使用加装主梁的方式,作用于T 梁上,并浇筑15cm厚的混凝土结构,梁高同样增加了15cm,加装了10cm的沥青。结合原始工况和设计后的工况,应用三车道同时运行的模式,利用BIM建模,测定每种操作可达到的具体效果[3]。通过计算可以发现,整修前的桥梁在其抗弯承载性能不符合设计需求,具体表现为边梁最高可达到设计要求的79%,梁抗弯性能接近于98%,而利用拆除主梁结构的方式所呈现的效果是其裂缝超标,抗弯承载性能满足基本设计要求,接近于112%。尤其是在极限状态下,裂缝已经逼近0.27mm,小于0.3mm。通过运用加装主梁的方式,其边梁的状态不符合承载能力的要求,但中梁抗弯能力已经达到122%的设计值,并且在极限状态下,裂缝不能满足标准需求。表1将给出边梁在不同设计方案下的具体抗弯承载能力。

表1 边梁抗变承载能力比较

通过表1 给出的结果来看,在原有桥梁上以不改变梁距的方式加固相应的结构无法起到提升稳定性的效果,而在实际操作环节采用将梁距加宽至6片时,仍未提升抗弯承载能力,因此说明不应当继续使用原有主梁结构。由于借助理论分析,通过增加底面钢筋的方式能够提升承载能力,但结果显示裂缝超过既定要求,在以上内容的支撑下,应当拆除原有桥梁的上部钢筋T梁结构,使用新梁[4]。

2.2 下部结构加固

2.2.1 盖梁加固

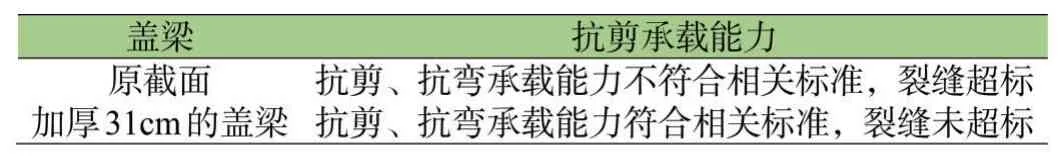

使用普通钢混T 型墩柱作为桥梁的基础结构,要对其下部结构施用BIM技术模拟,经过精密计算能够得出,在原有盖梁结构的基础上,配合运用其他外加措施并不能达到相应的承力标准,其在极限状态下仍旧不能符合弯矩和剪力设计的基本要求,即便是提级后能符合抗弯能力的需求,但其裂缝难以管控。因此,可采取加宽盖梁横截面积的方式达到加固的效果,通过对应的计算,得出表2的内容。

表2 抗剪承载能力比较

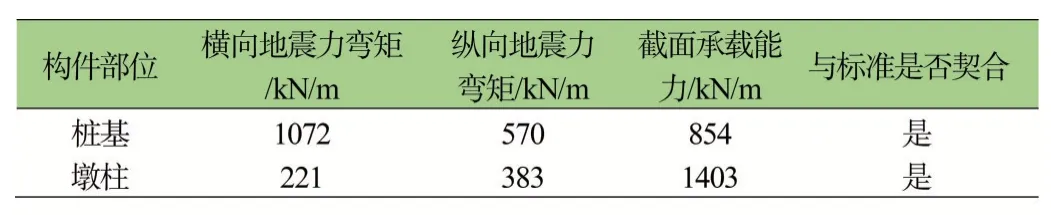

2.2.2 设计加固墩柱

基于现行设计规范内容,桥梁应当保证其抗震设防类别为B级,通过E1和E2的双重作用,完成抗震设计工作,因此要想评定桥梁的稳定性,其抗震性能是其中重要的因素。利用各构件与需求比评估其具体性能,其中比值≥1,说明其性能能够满足标准;若<1,说明无法满足抗震要求,需要予以整修[5]。结合本文所给的具体桥梁结构可以得出表3 所示的抗震性能,其中墩柱的抗震性能已经基本达到有关要求,满足设计的需求。

表3 桩基与墩柱比较

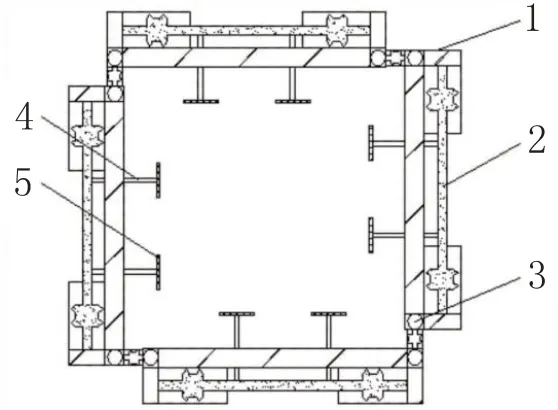

图1 墩柱加固的设计图

结合上表3给出的具体结果,设计如图1所示的桥梁墩柱加固图。除了下图所示的维护方式外,还可通过灌浆法和表面法的形式完成修补裂缝的作业。其中应用表面法处理的裂缝需要将其宽度控制在≤0.15mm的范围内,若其裂缝的数量较多,并且宽度能够控制在0.1mm~0.15mm的区间内,可以应用自动低压渗注的方式,从而达到处理效果。而对于裂缝数量多、且宽度超过0.15mm限定值的结构,一般采用压力灌注的方式。在处理裂缝的环节中,需要考量其中是否存在环向裂缝,若存在,运用外包钢或者灌注环氧树脂的方式起到加固的效果。

2.2.3 加固桩基

就分析数据结果来看,无须另行设计加固方案,但为达到提升加固性能的效果,应当采取拆除桥梁的办法,更换上部的T梁结构,使用简支T 梁,加固下部桥梁结构,并适当拓宽上下部的横截面积,应用湿接缝的技术,起到连接新旧结构的目标,在施工过程中采用整体铺装的方式,完成对应的建设任务。

3 结束语

综上所述,通过利用BIM技术能够推进桥梁设计工作,完善有关可视化图样设定方面的内容。由于此项技术已经广泛应用于实际施工设计环节,由此表明其在桥梁设计阶段起到了一定的积极作用,相关人员要深度研究此项技术可作用的空间,并给出具体的优化意见。