强肾通督针法治疗腰椎间盘突出症患者的临床疗效及对其肌电图的影响

郭 锋,吕玉娥,樊俞坚,许柄晖,段永峰

(1.山西中医药大学,山西 太原 030024; 2.山西中医药大学附属针灸推拿医院,山西 太原 030006)

腰椎间盘突出症属中医“腰腿痛”“痹证”等范畴。腰椎间盘突出症(lumbar disc herniation,LDH)是指腰椎间盘发生退行性病变后,纤维环部分或全部破裂,髓核单独或者连同纤维环、软骨终板向外突出,刺激、压迫硬膜囊或脊神经根引起以腰痛伴有或不伴有活动受限、单侧或双下肢出现麻木不适感,甚者出现间歇性跛行等一系列临床症状和体征的一种综合征[1]。LDH 为针灸科常见疾病,易反复发作,严重影响着人们的正常生活和工作。近年来,随着生活水平的提高,社会环境的影响,LDH 发生率呈上升趋势[2]。有研究表明,我国LDH发病率达7%~12%[3-4]。中西医治疗腰椎间盘突出症的方式多样,多种方法联合治疗比单纯的一种治疗方法,或单纯的中医治疗,或单纯的西医治疗效果较明显。针灸作为治疗腰椎间盘突出症的一种方法,在治疗上占有很大的比重,临床疗效确切,值得推广[5]。吕玉娥主任医师为治疗LDH,在多年的理论研究和临床实践中发掘创立了强肾通督针法,在临床实践中,不断证实该针法对治疗LDH 有技术优势。张黎等[6]在强肾通督针法治疗LDH 临床研究中发现,强肾通督针法针刺效果优于对照组。

目前LDH 临床疗效观察多以疼痛量表、腰椎功能量表等主观指标作为疗效评价标准,缺乏客观的疗效评价依据。所以,建立一个客观的评价标准,对临床上诊疗LDH 非常有意义。本研究旨在证实强肾通督针法治疗LDH 的临床疗效,通过观察干预前后两组患者肌电图数据和M-JOA 的数值,研究肌电图与LDH 患者改良日本骨科协会腰痛评分(M-JOA)之间的相关性,从而为LDH 确立一种客观的疗效评价依据。

1 资料与方法

1.1 临床资料

1.1.1 一般资料 选取2020 年7 月—2021 年6月在山西中医药大学附属针灸推拿医院针灸二科确诊为腰椎间盘突出症的住院病例50 例。按先后就诊顺序随机分为两组,其中试验组25 例,通过强肾通督针法治疗;对照组25 例,以普通针刺治疗。对照组男13 例,女12 例,年龄37~69 岁,平均(56.280±8.530)岁,病程5 个月~27 个月,平均(13.72±6.2817)月;试验组男12 例,女13 例,脱落1 例(治疗期间失去联系),年龄35~68 岁,平均(57.042±10.020)岁,病程7 个月~26 个月,平均(15.75±5.0670)月。两组患者一般资料经统计学分析差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。结果见表1。

表1 两组患者一般资料比较

1.1.2 诊断标准 中医诊断标准参照2012 年《中医病证诊断疗效标准》[7],西医诊断标准参照2005年胡有谷主编的《腰椎间盘突出症》[8]第3 版中LDH的诊断标准。

1.1.3 纳入标准 同时满足LDH 的西医和中医诊断标准者;患者在接受治疗前1 周内及治疗期间未接受其他药物和采用其他治疗的患者;本研究经我院伦理委员会批准,所有患者签署知情同意书。纳入本课题研究的患者需同时符合以上要求。

1.1.4 排除标准 年龄在70 周岁以上或20 周岁以下者,妊娠期或哺乳妇女;合并有腰椎肿瘤、感染、结核或其他原因导致的腰痛者;精神病患者合并有全身重要系统严重原发性疾病者;糖尿病患者合并周围神经病变者;晕针者或对针刺严重排斥者;凡未按规定进行治疗,不符合纳入标准,资料不全或无法判断疗效等影响疗效和安全性判断者。

1.1.5 脱落标准 未完成本研究的治疗方案而中途退出者;治疗期间失去联系者。

1.2 治疗方法

试验组取穴:主穴:关元、肾俞、命门、委中[9]。配穴:秩边、环跳、阳陵泉、悬钟、昆仑。操作方法:嘱患者取侧卧位,针刺部位常规消毒,选取“0.35×40 mm”“0.35×50 mm”及“0.35×75 mm”(根据患者体型,可酌情选用不同长度的针具)一次性无菌针灸针(北京中研太和医疗器械有限公司)。肾俞、命门、委中均垂直进针,关元平刺,针刺深度为35~40 mm(结合患者的病情、身高、体重等选择合适的进针深度),得气后肾俞、命门、委中行平补平泻法,行针采用国医大师吕景山教授独创的“同步行针法”,轻度捻转、提插,留针30 min。配穴同主穴,行平补平泻手法,秩边针感以向下肢放散,直达足趾为宜。针后卧床休息2 h,每日1 次,12 次为1个疗程。

对照组取穴:参照高树中主编的《针灸治疗学》[10]中“腰痛”“坐骨神经痛”的针刺选穴。主穴:大肠俞、腰阳关、委中、后溪。配穴:秩边、阳陵泉、承山、昆仑、阿是穴。操作方法:所有主穴及配穴的针刺方法及疗程同试验组。

1.3 疗效评估指标

1.3.1 肌电图 采用由上海海神医疗电子仪器有限公司生产的NDI-092 型肌电图/诱发电位仪,检查者处于室温保持22~25 ℃安静环境中,肢体表面温度在32~34 ℃的状况下检测,患者采取平卧位,嘱患者放松心态,电极放置位置参考《肌电图诊断与临床应用》[11]。扫描速度5 ms/D,灵敏度1 mV/D,刺激电流强度10~15 Ma,频带宽度0.2 ms。测试项目:股神经(感觉/运动神经)、腓神经(感觉/运动神经)、胫神经(感觉/运动神经)的传导速度。

1.3.2 症状体征评分 观察M-JOA 评分。该疗效评分总分为30 分,病情程度分级:轻度≤10 分,10 分<中度≤20 分,20 分<重度≤30 分。改善率=[(治疗前分值一治疗后分值)/治疗前分值]×100%。评判标准:痊愈:腰部疼痛、下肢放射痛基本消失,腰部功能恢复正常,直腿抬高70°以上,改善率≥75%;2.显效:腰部疼痛、下肢放射痛明显减轻,腰部活动功能基本正常,50%≤改善率<75%;有效:腰部疼痛、下肢放射痛减轻,腰部活动功能部分恢复,30%≤改善率<50%;无效:临床症状及腰部功能较治疗前后未改善,改善率<30%。

1.4 统计学方法

采用SPSS 26.0 统计软件进行统计分析,计量资料用均数±标准差(±s)表示,若服从正态分布,则组内比较用配对t 检验,组间比较同时满足方差齐时,用完全随机两独立样本t 检验,方差不齐时,用完全随机两独立样本校正t 检验;若不服从正态分布,则用非参数检验。描述定量资料相关性采用线性相关,用y=ax±b 表示。计数资料以[例(%)]表示,等级资料采用Mann-Whitney U 检验。P<0.05 则认为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 两组患者治疗前后M-JOA 评分比较

两组患者治疗前M-JOA 评分经正态性检验,符合正态分布,并进行方差齐性检验,F=0.072,P=0.790(P>0.05),方差不齐,选用独立样本t 检验,t=0.119,P=0.906(P>0.05),差异无统计学意义;治疗后两组M-JOA 评分经正态性检验,符合正态分布,并进行方差齐性检验,F=1.593,P=0.213(P>0.05),方差不齐,选用独立样本t 检验,t=-2.751,P=0.009(P<0.05),差异有统计学意义,同时,观察两组治疗后评分值可知,试验组M-JOA 评分明显低于对照组,说明“强肾通督针法”治疗效果优于普通针刺。对照组治疗前后评分值对比,采用配对t 检验,t=14.103,P<0.05,差异有统计学意义。试验组治疗前后评分值对比,采用配对t 检验,t=14.998,P<0.05,差异有统计学意义,说明对照组与治疗组在经过治疗后症状均有改善,“强肾通督”针法与普通针刺治疗均有效果。结果见表2。

表2 两组治疗前后M-JOA 评分比较 (分 ,±s)

表2 两组治疗前后M-JOA 评分比较 (分 ,±s)

组别 例数 治疗前 治疗后对照组 25 13.880 0±2.3331 0 7.360 0±2.1189 6试验组 24 13.958 3±2.2932 6 5.541 7±2.4843 7 t 值 0.119 -2.751 P 值 0.906 0.009

2.2 两组患者治疗后疗效比较

与对照组治疗后相比,试验组患者痊愈、显效及有效人数明显增加(P<0.05),试验组治疗后总有效率明显高于对照组,说明强肾通督针法治疗效果优于普通针刺(P<0.05)。结果见表3。

表3 两组患者治疗后疗效比较 [例(%)]

2.3 两组患者治疗前后股神经SCV、MCV 比较

两组患者在治疗前股神经SCV 经检验,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。两组治疗后股神经SCV 均明显高于本组治疗前(P<0.05),认为试验组和对照组均能改善患者股神经SCV。试验组患者治疗后股神经SCV 明显快于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),说明强肾通督针法优于普通针刺组。

两组患者在治疗前股神经MCV 经检验,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。两组治疗后股神经MCV 均明显高于本组治疗前(P<0.05),认为试验组和对照组均能改善患者股神经MCV。试验组患者治疗后股神经MCV 明显快于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),说明强肾通督针法优于普通针刺组。结果见表4。

表4 两组治疗前后股神经SCV、MCV 数据 m/s,±s( )

表4 两组治疗前后股神经SCV、MCV 数据 m/s,±s( )

Z 值/t 值 -0.120 -2.020 -2.052 -0.030 -2.460 5.359组别 例数 股神经(SCV) 股神经(MCV)治疗前 治疗后 差值 治疗前 治疗后 差值对照组 25 55.63±8.43 60.81±6.17 5.18±6.44 62.86±5.75 64.72±5.50 1.87±1.86试验组 24 55.55±10.90 64.87±7.19 9.32±7.66 61.54±10.15 67.70±7.25 6.16±3.53 P 值0.904 0.043 0.046 0.976 0.014 0.001

2.4 两组患者治疗前后腓神经SCV、MCV 比较

两组患者在治疗前腓神经SCV 经检验,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。两组治疗后腓神经SCV 均明显高于本组治疗前(P<0.05),认为试验组和对照组均能改善患者腓神经SCV。试验组患者治疗后腓神经SCV 明显快于对照组(P<0.05),差异有统计学意义,说明强肾通督针法疗效优于普通针刺组。

两组患者在治疗前腓神经MCV 经检验,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。两组治疗后腓神经MCV 均明显高于本组治疗前(P<0.05),认为试验组和对照组均能改善患者腓神经MCV。试验组患者治疗后腓神经MCV 明显快于对照组(P<0.05),差异有统计学意义,说明强肾通督针法优于普通针刺组。结果见表5。

表5 两组治疗前后腓神经SCV、MCV 数据 m/s,±s( )

表5 两组治疗前后腓神经SCV、MCV 数据 m/s,±s( )

组别 例数 腓神经(SCV) 腓神经(MCV)治疗前 治疗后 差值 治疗前 治疗后 差值对照组 25 44.29±3.46 46.79±4.20 2.50±2.02 46.85±4.29 49.19±4.34 2.34±1.30试验组 24 43.95±3.84 51.37±4.89 7.42±2.35 45.73±4.25 53.33±5.46 7.60±3.28 Z 值/t 值 -0.390 -3.880 7.841 0.730 -2.460 7.446 P 值 0.696 0.001 0.001 0.465 0.014 0.001

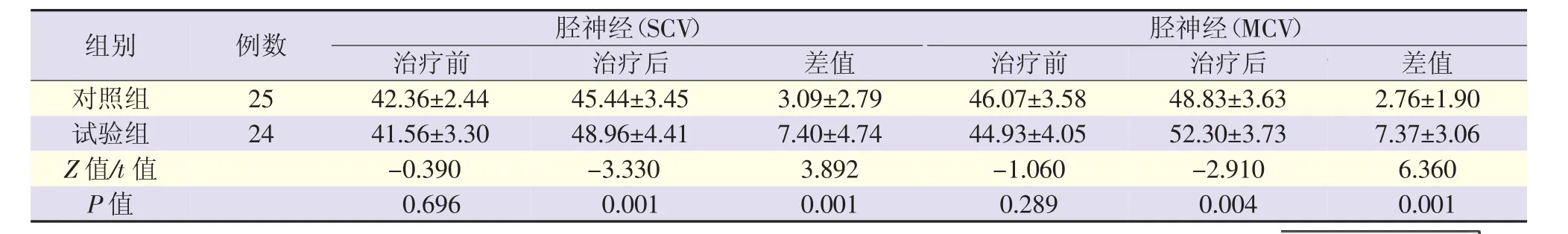

2.5 两组患者治疗前后胫神经SCV、MCV 比较

两组患者在治疗前胫神经SCV 经检验,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。两组治疗后胫神经SCV 均明显高于本组治疗前(P<0.05),认为试验组和对照组均能改善患者股神经SCV。试验组患者治疗后胫神经SCV 明显快于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),说明强肾通督针法优于普通针刺组。

两组患者在治疗前胫神经MCV 经检验,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。两组治疗后胫神经MCV 均明显高于本组治疗前(P<0.05),认为试验组和对照组均能改善患者腓神经MCV。试验组患者治疗后胫神经MCV 明显快于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),说明强肾通督针法优于普通针刺组。结果见表6。

表6 两组治疗前后胫神经SCV、MCV 数据 m/s,±s( )

表6 两组治疗前后胫神经SCV、MCV 数据 m/s,±s( )

组别 例数 胫神经(SCV) 胫神经(MCV)治疗前 治疗后 差值 治疗前 治疗后 差值对照组 25 42.36±2.44 45.44±3.45 3.09±2.79 46.07±3.58 48.83±3.63 2.76±1.90试验组 24 41.56±3.30 48.96±4.41 7.40±4.74 44.93±4.05 52.30±3.73 7.37±3.06images/BZ_25_2176_390_2198_428.png±s Z 值/t 值 -0.390 -3.330 3.892 -1.060 -2.910 6.360 P 值 0.696 0.001 0.001 0.289 0.004 0.001

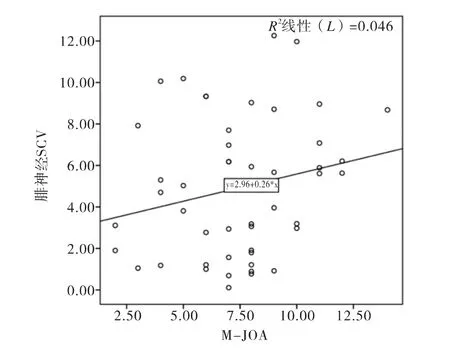

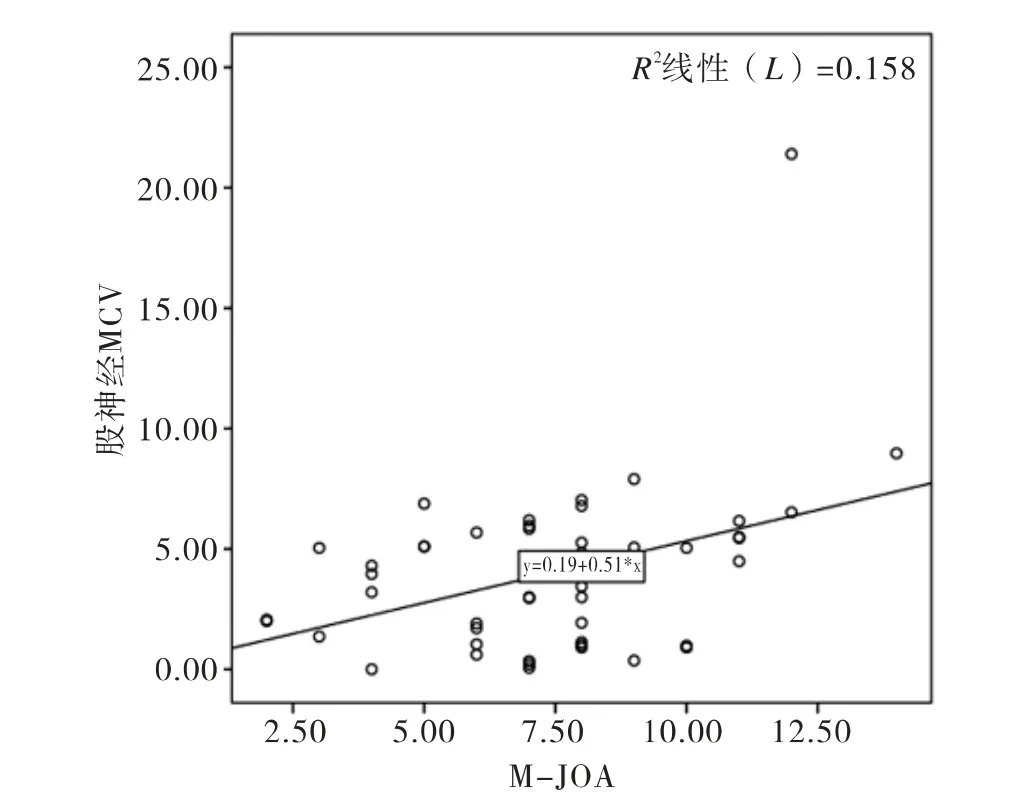

2.6 治疗前后股神经、胫神经、腓神经SCV 传导差值、MCV 传导差值及M-JOA 评分差值相关性分析

治疗前后股神经SCV 传导差值、胫神经SCV传导差值、腓神经SCV 传导差值、股神经MCV 传导差值、胫神经MCV 传导差值、腓神经MCV 传导差值与M-JOA 评分差值的相关系数分别为:0.28、0.23、0.26、0.51、0.37、0.18;R2分别为0.013、0.019、0.046、0.158、0.082、0.018;R2值越大,相关性越强,且均P<0.05,差异有统计学意义。结果见图1~6。

图1 治疗前后股神经SCV 传导差值与M-JOA 评分差值比较

3 讨论

图2 治疗前后胫神经SCV 传导差值与M-JOA 评分差值比较

图3 治疗前后腓神经SCV 传导差值与M-JOA 评分差值比较

吕玉娥主任医师经过多年的理论研究,从“腰为肾之府”出发,结合多年临床实践认为LDH 与肾、督脉有密切联系,从而提出“强肾通督”的治疗思路,以“吕景山对穴”为基础,并配合华佗夹脊穴和足太阳膀胱经腧穴,结合“无痛进针法”“同步行针法”,开创了强肾通督针法,为中医药防治腰椎间盘突出症提供了新的技术[12]。

强肾通督针法主穴为:关元、肾俞、命门、委中。在《卧岩凌先生得效应穴针法赋》中记载:“肾俞把腰痛而泻尽,应在委中”,为该组对穴提供了理论依据,肾俞,为肾脏在表所应之处,为其经气输注之地。足少阴之气,由内踝上达阴谷附近,折向腘中,在此与足太阳经并行而上,故委中治疗腰痛,是因其穴下有足少阴经气流注,又为足太阳之合穴,一穴兼行二经之气,再合肾俞,上下并治,表里兼施。命门隶属督脉,居肾俞之间,为五脏六腑之本,与肾俞相伍,阴阳俱补,固本培元;与委中相伍,上下同治,标本兼顾,委中居腘之正中,阴谷与委阳之间,足太阳经经气汇聚之处,命门居脊背之中,肾间动气所发之处,二穴相合,即可合治内府,强肾通督,又可条达经脉,舒经活络。《灵枢·官针》记载:“偶刺者,以手直心若背,直痛所,一刺前,一刺后……”[13],这种一前一后,阴阳相对的针刺手法,又称为“阴阳刺”。关元隶属任脉,为元阳元阴汇聚之所,三焦之气所生之处,为补气要穴,与肾俞相合,同走下焦,气阴双补,壮元阳以固命门之火,填元阴以滋肾之精髓,二穴配合“偶刺”之法,有调和阴阳的作用,诚如《素问·阴阳应象大论》所言:“善用针者,从阴引阳,从阳引阴。”强肾通督针法不仅可以滋补肝肾、培补先天,而且可以疏通经络、通痹止痛,可用于治疗腰椎间盘突出所致的腰痛、单侧或双侧下肢放射性困痛麻木、甚者活动受限等。

图4 治疗前后股神经MCV 传导差值与M-JOA 评分差值比较

图5 治疗前后胫神经MCV 传导差值与M-JOA 评分差值比较

图6 治疗前后腓神经MCV 传导差值与M-JOA 评分差值比较

腰椎间盘突出症患者的影像学检查很多时候不能直接反映出责任节段,既往临床上多采用诊断性神经根阻滞术来定位,准确率较高[14]。但诊断性神经根阻滞术无法评估神经受损程度,所以肌电图在临床上诊断神经病变位置和受损程度的作用越来越突显出技术优势[15]。有研究发现,肌电图对神经根的损害的定位具有更高的敏感性,肌电图检查不仅能作为腰椎间盘突出症的辅助诊断措施,还可以指导临床治疗、评估预后[16]。正如白永建[17-18]运用肌电图观察强肾通督针法对腰椎间盘突出症治疗效果,治疗后患侧腓总神经、胫神经传导速度,患侧腓总神经F 波出现率均有提高。将肌电图作为腰椎间盘突出症疗效评价的客观依据,是长期临床实践和科学研究的结果,具有较强的科学性和理论性。

本研究结果表明,两组LDH 患者经治疗MJOA 评分均有下降,且与治疗前相比较,治疗后两组患者股神经、胫神经、腓神经的SCV 和MCV 经统计学分析差异有统计学意义(P<0.05),说明强肾通督针法和普通针刺均有效果。试验组M-JOA评分总有效率明显高于对照组;且治疗后两组患者股神经、胫神经、腓神经的SCV 和MCV 经过独立样本检验差异有统计学意义(P<0.05);与对照组治疗后比较,试验组股神经、胫神经、腓神经的SCV 和MCV 明显增加,差异有统计学意义(P<0.05),说明强肾通督针法优于普通针刺。在治疗后两组患者股神经、腓神经、胫神经的SCV 和MCV 增强值与M-JOA 评分下降值对比发现,两者总体数据存在相关性,当M-JOA 评分下降值越大,股神经、腓神经、胫神经的SCV 和MCV 增强值就越大。

综上所述,强肾通督针法能有效改善LDH 患者的临床症状,本研究不仅将M-JOA 评分作为疗效评价依据,而且对比治疗前后LDH 患者肌电图数值变化与M-JOA 评分的相关性,进而肯定肌电图可以作为LDH 患者疗效评价的客观依据。本研究病例观察较少,希望在今后的研究中扩大样本量,延长随访时间,探讨强肾通督针法的长期疗效和肌电图作为LDH 临床疗效评价依据的客观性。