穴位埋线治疗老年功能性便秘患者的临床疗效及对其血清肠神经递质水平的影响

曹俏蓉,李雷勇

(1.太原市中医医院肛肠科,山西 太原 030001; 2.山西医科大学第二医院,山西 太原 030001)

功能性便秘是临床常见的消化系统疾病,主要表现为排便周期延长、排便次数明显减少、粪便硬结、排便困难等,为老年群体的多发病、常见病,对老年患者身体健康及生活质量带来了严重的困扰。老年患者机体功能随年龄增长而逐渐衰退,对于老年人而言,饮食量减少、活动量及体力劳动减少引起胃肠道分泌消化液减少、肠管张力与蠕动减弱、胃结肠反射减弱、直肠敏感性下降等均可导致便秘的发生[1]。研究发现,便秘不仅会增加患者的痛苦,还会引起胃肠道功能紊乱,严重者可能诱发颅内压升高、心脑血管疾病等[2]。因此,积极治疗老年性便秘非常重要。穴位埋线是传统针灸疗法的延续与发展,利用置入穴位的可吸收性缝线对穴位产生持续性刺激,可以起到调节人体脏腑气血,预防和治疗疾病的目的[3]。采用穴位埋线治疗老年功能性便秘的方案,操作简单,疗效持久,近年来逐渐受到患者的认可。本研究对比了中药口服和穴位埋线在老年功能性便秘中的疗效,现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

1.1.1 一般资料 72 例患者均来源于太原市中医医院肛肠科门诊患者,随机分为两组,每组36例。对照组中男12 例,女24 例;年龄最小51 岁,最大82 岁,平均(69.2±5.6)岁;病程最短8 个月,最长2.8 年,平均(24.9±6.8)个月;排便间隔时间最短3.2 d,最长7 d,平均(3.9±0.9)d;每次排便时间(30.2±5.9)min。治疗组中男13 例,女23 例;年龄最小54 岁,最大86 岁,平均(71.6±3.9)岁;病程最短6 个月,最长2.5 年,平均(23.6±5.4)年;排便间隔时间最短3.1 d,最长7.1 d,平均(4.0±0.8)d;每次排便时间(31.3±5.2)min。两组病例性别、年龄、病程、每次排便时间等经统计学分析差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经我院伦理委员会批准同意实施。

1.1.2 诊断标准 参照《中医内科常见病诊疗指南中医病证部分》[4]中相关内容进行制定,年龄≥50岁;主要症状:排便次数减少,每周排便次数少于3 次或长期无便意;大便干结、多块;排便费力;排便不畅;有排不尽的感觉;需手法辅助排便(如用手按压腹部协助排便等)。伴随症状:面色萎黄无华、眩晕、心悸,少腹冷痛、神疲乏力、胃纳减退、小便清长等。以上主要症状至少具有2 项,且持续时间超过6 个月即可诊断。

1.1.3 纳入标准 符合上述诊断标准;症状发作期;未经其他药物、推拿、理疗治疗,或已停止;同意参与本研究,并签署知情同意书,且能按照要求完成治疗;年龄在50~90 岁之间,性别不限。

1.1.4 排除标准 全身感染性疾病、高血压、糖尿病等继发性便秘;合并有严重心、脑、肝、肾等脏器疾病;体质虚弱、情绪紧张不能耐受治疗者;有精神病史者;年龄在50 岁以下或90 岁以上。

1.1.5 剔除标准、脱落标准 非治疗原因而未按试验方案完成治疗;治疗过程中患者出现恐惧心理、晕针等或其他原因,自行要求停止治疗;治疗过程中出现严重不良反应;观察期间出现其他严重疾病无法继续接受治疗或转入其他医院治疗。

1.2 治疗方法

对照组给予中药口服治疗,药物组成:黄芪15 g,升麻8 g,当归15 g,党参15 g,陈皮15 g,柴胡10 g,生白术30 g,肉苁蓉15 g,厚朴12 g,杏仁12 g,火麻仁30 g,紫苑15 g,甘草6 g,桑葚子15 g。1 剂/d,分早晚两次服用,每周服用5 d,休息2 d,共治疗4 周。治疗组给予穴位埋线治疗,穴位具体的定位方法参照2006 年版中华人民共和国国家标准(GB/T12346-2006)《腧穴名称与定位》,针刺具体操作方法参照《经络腧穴学》[5]及《刺法灸法学》[6]的操作方法。选穴:天枢(双)、腹结(双)、大横(双)、中脘、肾俞(双)、大肠俞(双)、足三里(双)、上巨虚(双)、支沟(双)。2 周1 次,每次选4~5 穴,共治疗2 次。针具:格兰斯一次性无菌穴位埋线针,赣食药监械(准)20162270287,规格为:0.9×65 mm。可吸收性外科缝线(山东博达医疗用品有限公司,国械准字20173654597)。治疗期间要求患者禁食辛辣刺激性食物。

1.3 疗效标准

1.3.1 症状评分标准 便秘症状评分参照文献[7],排便费力、排便时间、大便性状、排便频率、排便下坠及不尽感、腹痛,每项评分为0~4 分,得分由低到高提示病情由轻到重。

1.3.2 疗效评定标准 参照《中医内科常见病诊疗指南中医病证部分》[4]制定。有效:用药后2 周内开始正常排便,1~2 次/d,大便软润,排便通畅不费力,伴随症状消除,停药后无复发;好转:用药后2 周至4 周内开始正常排便,1~2 次/d,大便质地软润,但排便时稍有不畅,伴随症状轻微;无效:用药4 周后仍未正常排便,与治疗前比较无变化,甚至更为严重。总有效=有效+好转。每周自发完全排便次数(SCBM):患者认为完全排空的自主排便,正常为≥3 次。

1.3.3 血清肠神经递质 治疗前及治疗结束后第2 天采集患者空腹外周静脉血5 mL,使用ELISA法检测血管活性肠多肽(VIP),反相高效液相色谱法分析5-羟色胺(5-HT)。

1.3.4 随访 两组病例治疗后2 个月、3 个月后采用电话随访或门诊复查,统计复发率。

1.4 统计学方法

采用SPSS 22.0 统计软件对数据进行分析,计量资料采用均数±标准差(±s)表示,组间比较采用t 检验;计数资料采用百分率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 两组病例治疗后疗效比较

对照组治疗2 周后有效率为77.78%,治疗4周后有效率为77.79%;治疗组治疗2 周后有效率为75.00%,治疗4 周后有效率为94.44%。两组病例治疗2 周后疗效比较差异无统计学意义,但治疗4 周后治疗组总有效率高于对照组(P<0.05),差异有统计学意义。结果见表1、表2。

表1 两组病例治疗2 周后疗效比较 [例(%)]

表2 两组病例治疗4 周后疗效比较 [例(%)]

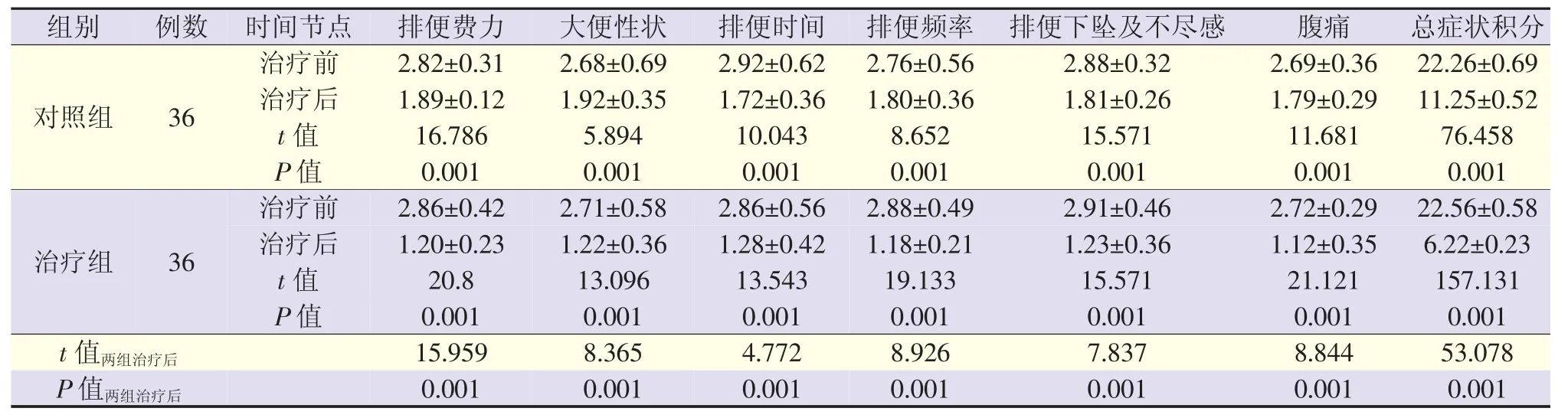

2.2 两组病例治疗后症状积分比较

两组病例治疗后便秘症状积分中排便费力、排便时间、排便频率、大便性状、排便下坠及不尽感、腹痛及总症状积分均较本组治疗前明显降低,且治疗组治疗后排便费力、排便时间、排便频率、大便性状、排便不尽感、腹痛及总症状积分降低幅度优于对照组,差异有统计学意义。结果见表3。

表3 两组病例治疗后症状积分评定比较 ( )分,±s

表3 两组病例治疗后症状积分评定比较 ( )分,±s

组别 例数 时间节点 排便费力 大便性状 排便时间 排便频率 排便下坠及不尽感 腹痛 总症状积分对照组 36治疗前 2.82±0.31 2.68±0.69 2.92±0.62 2.76±0.56 2.88±0.32 2.69±0.36 22.26±0.69治疗后 1.89±0.12 1.92±0.35 1.72±0.36 1.80±0.36 1.81±0.26 1.79±0.29 11.25±0.52 t 值 16.786 5.894 10.043 8.652 15.571 11.681 76.458 P 值 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001治疗组 36治疗前 2.86±0.42 2.71±0.58 2.86±0.56 2.88±0.49 2.91±0.46 2.72±0.29 22.56±0.58治疗后 1.20±0.23 1.22±0.36 1.28±0.42 1.18±0.21 1.23±0.36 1.12±0.35 6.22±0.23 t 值 20.8 13.096 13.543 19.133 15.571 21.121 157.131 P 值 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 t 值两组治疗后 15.959 8.365 4.772 8.926 7.837 8.844 53.078 P 值两组治疗后 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

2.3 两组病例治疗后血清肠神经递质水平比较

两组病例治疗后血清VIP 较本组治疗前降低,5-HT 水平较本组治疗前升高,且治疗组治疗后血清5-HT 水平高于对照组VIP 水平低于对照组(P<0.01),差异有统计学意义。结果见表4。

表4 两组病例治疗后血清肠神经递质水平比较 (±s)

表4 两组病例治疗后血清肠神经递质水平比较 (±s)

组别 例数 时间节点 5-HT(ng/L) VIP(μmol/L)对照组 36治疗前 79.26±10.26 43.26±3.26治疗后 96.13±11.38 34.26±2.18 t 值 -6.606 13.769 P 值 0.001 0.001治疗组 36治疗前 80.21±11.33 43.18±2.98治疗后 120.09±12.68 29.62±2.06 t 值 -14.072 22.458 P 值 0.001 0.001 t 值两组治疗后 -8.438 9.282 P 值两组治疗后 0.001 0.001

2.4 两组病例治疗2 周、4 周后每周自发完全排便次数比较

两组病例治疗2 周、4 周后每周自发完全排便次数与本组治疗前比较明显增加(P<0.01),差异有统计学意义。两组治疗2 周后每周自发完全排便次数比较差异无统计学意义(t=1.961,P=0.055),但两组治疗4 周后每周自发完全排便次数比较差异有统计学意义(t=-5.618,P=0.001)。结果见表5。

表5 两组病例治疗2 周、4 周后每周自发完全排便次数比较 (x ±)s

2.5 两组病例治疗后2 个月、3 个月后随访复发情况比较

两组病例治疗后无明显不良反应发生。对照组治疗2 个月后复发5 例,复发率13.89%;3 个月复发5 例,累积复发率27.78%。治疗组治疗2 个月后复发2 例,复发率5.56%;3 个月复发0 例,累积复发率5.56%。两组病例治疗2 个月后复发率比较差异无统计学意义(χ2=1.424,P=0.233),但治疗3 个月后治疗组复发率低于对照组(χ2=6.4,P=0.024),差异有统计学意义。

3 讨论

中医学对便秘的认识由来已久,古籍中记载的“大便干”“大便难”“阴结”“阳结”“脾约”等均属“便秘”范畴。历代医家对于便秘病因病机的认识大多集中在胃肠积热、气机郁滞、阴寒凝滞、气虚阳衰、津亏血少。《素问·灵兰秘典论》指出:“大肠者,传道之官,变化出焉,上受胃家之糟粕。”历代文献记载“夫肾主五液,……津液亏少,故大便燥结”“肺移热于大肠则便结,肺津不润则便结,肺气不降则便结”“诸气怫郁,则气壅于大肠,而大便乃结”等,指出了虽然便秘的主要病位在大肠,但与其他脏腑关系密切。老年人特点为脏腑渐衰,功能减退,气血两亏,气虚则大肠传送无力,血虚则津枯肠道失润,甚则致阴阳俱虚。阴亏则肠道失荣,导致大便干结,便下困难;阳虚则肠道失于温煦,阴寒内结,导致便下无力,大便艰涩[8]。譬如《景岳全书·秘结》中提到:“秘结证,凡属老人、虚人,……多有病为燥结者,盖此非气血之亏,即津液之耗。”针对老年便秘,历代医家更是根据其病程长短、虚实主次及自身特点,创立了大量有效方剂及针灸、贴敷、药摩、熏洗等多种治疗方法,同时强调治疗上需认清老年人体质病机特点用药,不可妄用攻伐之药,以防闭门留寇。

穴位埋线具有治疗间隔时间长、治疗次数少、远期疗效佳等特点而为广大患者所接受,已成为针刺疗法的进一步延伸。埋线使用的线体为胶原蛋白材质的可吸收性外科缝线,线体埋入穴位后,经过软化、分解、吸收等一系列生物化学变化对机体发出各种能量和信息刺激,这些信息主要通过经络系统来传递,最终发挥对便秘的治疗作用[9]。埋入穴位的线体最终代谢为二氧化碳和水排出体外,对人体组织无毒性作用,但过敏体质及瘢痕体质者禁用[10-11]。天枢为大肠募穴,上巨虚为大肠下合穴,配背俞穴大肠俞疏通大肠腑气,腑气通则大肠传导功能正常。支沟宣通三焦气机,三焦之气通畅,则肠腑通调。腹结穴有理气行血、行郁破结之功效。大横穴为足太阴脾经与阴维脉之交会穴,具有温通经络、调和气血的作用。背俞穴是脏腑气血汇聚之处,具有补益肾气、强腰健骨、延缓衰老的作用。中脘为胃之募穴,胃气所聚;又为小肠、三焦、胃经、任脉交会穴,小肠分清泌浊,三焦为水液通道,胃经多气多血,任脉总调一身阴经气血;中脘还是腑会,六腑精气所会。中脘与脾胃系统联系密切,为脾胃系统疾病治疗之要穴。正如《循经》一书对中脘功效的总结:“一切脾胃之疾,无所不疗。”足三里为胃下合穴,为六腑之气下合于下肢足三阳经的腧穴,常用于治疗胃痛、恶心、呕吐,以及腹胀、腹痛、便秘、腹泻等。《素问·针解篇》说:“所谓三里者,下膝三寸也。”研究证实,刺激足三里穴可以提高胃肠动力,刺激胃肠蠕动,促进肠道的节律运动[12]。

本研究结果发现,两组病例治疗2 周后疗效比较差异无统计学意义,但治疗4 周后治疗组总有效率高于对照组。两组病例治疗2 个月后复发率比较差异无统计学意义,但治疗3 个月后治疗组复发率低于对照组。两组病例治疗2 周、4 周后每周自发完全排便次数与本组治疗前比较明显增加,两组治疗2 周后每周自发完全排便次数比较差异无统计学意义,但两组治疗4 周后每周自发完全排便次数比较差异有统计学意义。两组病例治疗后便秘症状积分均较本组治疗前明显降低,且治疗组治疗后降低幅度优于对照组,差异有统计学意义。可见,穴位埋线治疗老年功能性便秘远期疗效优于单纯中药口服。本研究结果还表明,两组患者治疗后5-HT 升高、VIP 下降,且治疗组效果优于对照组,提示穴位埋线可有效升高肠道兴奋性神经递质5-HT 表达,促进胃肠道运动功能的恢复,下调抑制性肠神经递质,减少其对胃肠道运动功能的影响。

综上所述,穴位埋线治疗老年功能性便秘不仅可以提高其临床疗效,有效减轻患者的便秘症状,还可以调节肠道神经递质表达水平,疗效显著,复发率低,值得进一步临床应用研究。