“瓷”海遗珠——景德镇陶瓷遗址的保护现状与开发策略探讨

张慧琳,童敏慧,姜元昊,李欢

(1. 景德镇陶瓷大学 管理与经济学院,景德镇,333403;2. 江苏科技大学 计算机学院,镇江,212003)

景德镇,一座千年窑火养育的古城里,古瓷业文明依旧熠熠生辉,这里有5片国家级历史文物保护区,770处不可移动文物,52处共计151点古瓷窑址[1]。经过千年的发展,陶瓷文化已经成为了景德镇的符号,融入了文化古城的魂魄和血液当中。

随着人民生活水平的提高,政府和人民愈发重视景德镇陶瓷遗址的保护和开发[2]。2019年10月,国家发展改革委、文化和旅游部印发了《景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区实施方案》,旨在进一步加大对创建景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区、打造景德镇“一带一路”文化节点城市的支持力度。景德镇陶瓷遗址的保护与开发可以进一步激发大众的文化记忆,增强大众对陶瓷文化自信。陶瓷遗址将成为景德镇融入“一带一路”建设的纽带,助力景德镇打造城市形象,从而推动景德镇陶瓷遗址整体申报世界遗产工作,成为世界认识中国的重要标志。

1 景德镇陶瓷遗址保护与开发调查

1.1 调查过程

为发掘景德镇陶瓷遗址保护和开发中存在的主要问题,实地走访了景德镇各大陶瓷遗址,如御窑厂、民窑遗址、雕塑瓷厂、陶溪川、进坑村等陶瓷遗址遗存,通过实地考察了解景德镇陶瓷遗址现状,倾听景德镇民众、外地游客和暂住者等人群的意见,从而设计合理的调查流程、调查问卷与调查指标体系。通过发放《景德镇陶瓷遗址的保护与开发调查问卷》进行充分了解和调查,从而找出景德镇陶瓷遗址在保护和开发中存在的主要问题以及公众的相关看法。

调查收集了601份有效数据,其中男女比例接近1:1,初中及以下、高中或专科、本科和硕士及以上的人数分别占7%、21%、61%、11%。本次调查以景德镇为例,立足于陶瓷遗址保护与开发的主题,调研过程中认真倾听了景德镇本地人、景德镇暂居者、游客的意见,以上三个群体的占比分别为29.0%、31.8%、39.2%,分布较为均匀。

1.2 调查结果

交叉分析数据显示,女性对陶瓷遗址的了解程度明显高于男性。在年龄上,41-55岁这个年龄段的人群对陶瓷遗址了解度最高。在学历上,不同学历的人群对陶瓷遗址的了解程度都聚集在“一般了解”附近。但学历为初中及以下的人群对陶瓷遗址的了解程度较高于其他人群。在身份上,景德镇暂居者,外地游客,本地人对陶瓷遗址的认知程度呈递增趋势。

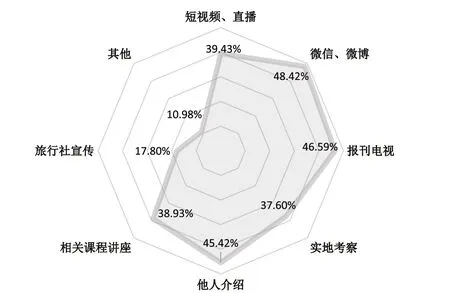

图1 了解渠道分析

受调查者在了解陶瓷遗址相关信息的过程中,最常用的了解渠道是微信、微博这类社交媒体。近些年来,随着抖音、斗鱼等短视频、直播应用的兴起,39.43%的受调查人群称会采用该方式。景德镇本身拥有深厚陶瓷文化底蕴,通过他人介绍、实地考察的方式来了解陶瓷遗址的人数占比也均超过了35%,这两种方式也最为直观、方便。

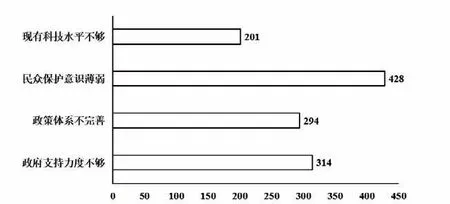

图2 景德镇陶瓷遗址在保护层面面临问题分布

调查表明,71.2%的受调查人群认为民众保护意识的薄弱是陶瓷遗址在保护层面面临的主要问题。半数左右的受调查人群分别有认为在陶瓷遗址的保护方面,政府支持力度不够、政策体系还不够完善。他们认为科技水平不够是对陶瓷遗址起到负面影响最少的因素。

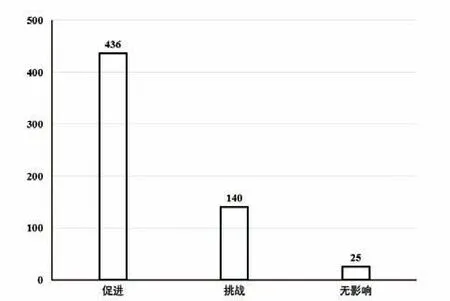

图3 陶瓷遗址的开发对其保护工作的影响

超过70%的受调查者认为陶瓷遗址的开发会对保护工作带来促进作用。在陶瓷遗址保护与开发的工作中,开发陶瓷遗址会对保护工作提供技术支持,但客观上会对陶瓷遗址起到一定的破坏,应在保护和开发之间找到平衡点。

图4 加强文化自信圆环图

从上图可以看出,35%的受调查者认为应加强陶瓷文化宣传力度、营造陶瓷文化氛围、发放宣传册、拍摄纪录片等方式帮助大众认识陶瓷、欣赏陶瓷。景德镇拥有四所高等院校, 28%的人认为在学校教育中开设陶瓷文化课程可以加强大家对陶瓷文化的自信。与此同时,民众也比较认可统筹陶瓷保护协调机构进行学术研究及开设各种陶瓷讲座、文化交流活动的方式对增强陶瓷文化自信所起到的积极作用。

2 景德镇陶瓷遗址保护和开发中存在的主要问题

2.1 政府扶持力度不足

近几年,景德镇市虽然对陶瓷遗址的保护与开发上给予了很多的重视,但由于在地域、城市发展等方面的限制,仍存在缺乏专业人才、资金不到位和政策体系不完善等问题制约着景德镇陶瓷遗址保护的进程,削弱了陶瓷遗址所带来的增量资源。

景德镇拥有全国唯一的陶瓷高校和多所陶瓷科研机构,从事陶瓷方面的人才众多,但极少数人从事陶瓷遗址保护与开发工作。同时,政府在相关领域给予较少的资金补助,尚未健全人才引进、人才激励政策。在推进陶瓷遗址的保护工作中,景德镇只有一部历史文化保护类地方法规《景德镇市御窑厂遗址保护管理条例》[3]。针对这样综合性较强的工程,还不够不面,未做到“针对性、关联性和体系性”。因此,景德镇要做好陶瓷遗址的保护开发工作,推动整体申报世界文化遗产计划,就应该充分调动政府的手段,广泛吸引人才,合理扩大财政投入,完善相关政策体系,把握好变革的趋势。

2.2 现有技术水平不够

近年来,景德镇不断加强对遗址的保护工作的统一进行数据化管理。然而,立足当下,景德镇还未能达到较好实现陶瓷遗址保护和开发所需的技术水平。在众多陶瓷遗址中,采用实物保护的保护措施最为广泛。然而,除极少数处于封闭保护状态的遗址外,大多数陶瓷遗址均常年暴露在外、遭受风吹雨淋,同时面临人为破坏。多数情况下,相关部门通过人工走访、人工查勘的方式对陶瓷遗址进行登记造册,这样不仅耗费了人力、财力,结果不一定准确。针对这一现象,景德镇还未出台具体的数据化监测手段,不能做到及时记录、时刻了解陶瓷遗址的动态信息。

2.3 民众保护意识薄弱

随着国家经济飞速发展,景德镇也搭乘着高速发展的动车。人们不再满足落后糟糕的生存环境,开始追求舒适现代化的生活环境。景德镇陶瓷遗址大多坐落于郊区、乡野,可是部分民众文化水平不高,不能理解陶瓷遗址带来的精神财富和潜在收入价值,却又急切想改变农村的落后现象。另外,民众从小接触陶瓷,对于陶瓷遗址等文物资源见怪不怪,缺乏对文物资源的保护意识。于是对遗留的陶瓷遗址建筑肆意破坏,按照自己的想法随意改动、添砖加瓦,使得本来就因为自然原因遭到破坏的陶瓷遗址雪上加霜,许多珍惜资源变成一堆历史废墟。

2.4 文化挖掘深度不够

自从2002年景德镇开始保护御窑厂后,陶瓷遗址的开发工作也逐步展开。但是,在当今的陶瓷遗址开发中,人们更关心文物的完整性,但景德镇真实缺乏的是人们对陶瓷文化的认知。“可远观不能亵玩焉”的开发方式成为很多遗址最后“安稳”的归宿。这正是因为在陶瓷遗址开发的过程中,失去了对陶瓷文化的挖掘,或者陶瓷文化挖掘深度不够,民众不了解陶瓷遗址蕴涵的历史意义,不了解其祖辈们的用心良苦。景德镇陶瓷遗址留给后人的不能仅仅是器物上的珍宝,更应该是精神上的财富。

2.5 宣传模式单一

在互联网时代,人们更容易从新媒体媒介接受新事物。而景德镇对陶瓷遗址的宣传工作却极其欠缺。对于当地的陶瓷遗址,景德镇没有一个统一的宣传平台,没有自己的宣传路数,也未对信息进行归档整理。目前,景德镇针对陶瓷遗址的官方宣传窗口局限于公众号,内容缺乏创意,范围非常局限,无法吸引大众的眼球,也很难从中提取相应遗址信息。由此可以看出,景德镇针对陶瓷遗址的宣传窗口狭窄、宣传模式单一。

3 景德镇陶瓷遗址的保护与开发策略

3.1 加大政府支持与管理力度

3.1.1 加大政府支持力度

在景德镇陶瓷遗址的保护与开发过程中,政府应该在引进人才、资金、技术等增量资源上做好有效的引导。在引进人才方面,景德镇不仅需要培养陶瓷创作型人才,还应该要建设一支专业的陶瓷遗址保护与开发人才队伍,推进各科研院所合作战略,整合陶瓷研究所、院校资源,争取和国内外知名院校建立人才培养合作机制,同时制定人才培养、引进和激励机制,加快陶瓷遗址方面的保护管理和开发经营复合型人才的培养[4]。在资金方面,制定一系列政策确保景德镇陶瓷遗址整体规划的稳步进行。做好财政预算,确保资金及时到位。政府可以在舆论上引导大众加强对陶瓷遗址的保护意识,鼓励社会力量、民间投资,采用众筹等方式扩大募集资金的范围。

3.1.2 健全相关政策

政府对景德镇陶瓷遗址的保护与开发给予更多的支持,其中最重要的是建立健全相关政策。第一,要提供资金方面的政策支持,保证每一个项目的进展不会因为资金短缺而停滞不前,设立各种专项发展基金,实现专款专用。其次,加强对现有相关陶瓷遗址的政策完善,不能局限于一个《条例》,应该明确每一个遗址的现存状况,有针对性的做出统一规范,在各遗址之间找到其关联度,最终建立一个成体系的政策。第三,政府有关机构应建立监督机制,对促进陶瓷遗址保护的政策执行过程、执行效果做到一定的监督,防止权力寻租或政策实施不到位。

3.1.3 统筹景德镇陶瓷遗产整体规划

景德镇陶瓷文化在一千多年的历史中不断的发展、演变和与其它文化进行融合,已经具备有了丰富的内涵。景德镇应找准陶瓷文化与城市建设的契合点,将陶瓷文化元素全面融入城市建设之中,打造与“世界瓷都”相匹配的地标性建筑和整体规划,重新塑造景德镇城市新形象、打造城市新定位[5]。在景德镇陶瓷发展的历史脉络中,留存下来许许多多可以见证瓷都繁华与沧桑的物化节点。景德镇应统筹做好陶瓷遗产整体规划,以御窑厂为核心整合周边13.2万平方米的老里弄、老窑址、古码头等陶瓷遗址资源作为重点保护对象,保护好这些呈现片状分布的老城区内的古建筑群。同时,在52个陶瓷遗址中挑选出具有代表性的遗址,统筹建立遗址博物馆;加快“一轴四片六厂”的陶瓷工业遗址建设。将这些陶瓷遗址资源进行改造提升、整体规划,形成一系列可以让游客深度感知景德镇陶瓷发展历史的标志性节点,传承陶瓷文化、延续陶瓷文脉,展现千年瓷都的文化特质和城市特质。

3.1.4 数字化管理助力陶瓷遗址研究

景德镇陶瓷遗址分布散乱,应该将丰富的资源进行集中整合建立一个陶瓷遗址分布的数字地图。在文化宣传时,除常规性的平面宣传外,还应运用智慧化管理、数据库建立、虚拟仿真展示将陶瓷遗址中的文物、历史背景、传说故事等信息与数字化技术结合,从故事里看陶瓷,看陶瓷人。在陶瓷遗址展区中利用交互触屏展示、VR虚拟现实与AR增强现实展示等技术,通过遥控电子屏幕,现场虚拟制陶、陶瓷工艺展示,将体验感、独特性与遗址展示设计结合,给人们带来身临其境的感觉,将被动接受转变为主动参与。同时,必须按时间顺序、分阶段、分步骤地着手建立以文字、语音、录像等方式记载信息的数据库,详细记录保护与开发陶瓷遗址的整个项目过程、陶瓷遗址的基本信息、开发成果。

3.2 增强大众陶瓷文化认同感

3.2.1 学习先进遗址保护理论

为了实现遗址保护的可持续性发展,我国经历数年的摸爬滚打才逐步开始实行中国化的文物遗址保护办法——“保用”关系。景德镇应积极主动的学习先进的遗址保护理论,充分利用现有理念、学习先进的遗址保护理论,与国际接轨,精准地将这些先进理论与景德镇陶瓷遗址结合,为更好地推动陶瓷遗址的保护与开发。

3.2.2 开展陶瓷学术活动

“人民的参与是最好的保障”,人们只有充分认识到陶瓷遗址保护的重要性,在思想上予以重视,在行动上予以保护,才能让文物得到最好的保护[6]。在景德镇开展陶瓷学术活动,举办陶瓷作品展,构建陶瓷交流平台,创建“景德镇陶瓷文化传承创新示范区”,从审美情感、精神价值层面丰富陶瓷内涵,为陶瓷文化融入与时俱进的创意灵感,让大众零距离、更系统地从视觉、触觉、听觉上感受陶瓷文化的韵味,理解陶瓷文化在当今的文化价值,加强陶瓷文化的认同感,进而加强大众在陶瓷遗址保护与开发上的参与力度,让他们意识到保护景德镇陶瓷遗址就是造福子孙后代。

3.2.3 学校中开设陶瓷文化特色课程

学校中开设陶瓷文化特色课程,使陶瓷文化进入课程体系。景德镇应利用得天独厚的陶瓷资源优势,将优秀的传统陶瓷文化走向进中小学、走进大学,融入到青少年的实践与学习过程中,让青少年从实践中掌握到制瓷技艺,从课程体系中学习到陶瓷文化知识。长此以往,青少年从陶瓷文化基础知识入手,学习相应的陶瓷遗址理论知识,最后上升到陶瓷遗址保护与发展的实际操作层面,让青少年在耳濡目染中增强陶瓷文化自信,形成了景德镇陶瓷文化的自豪感。

3.3 深度挖掘文化内涵

3.3.1 增强陶瓷文化软实力

景德镇陶瓷遗址不仅要注重陶瓷器物的保护,也要注重陶瓷文化软实力的挖掘。应该从陶瓷遗址中充分的挖掘其文化故事、其精神脉络。在景德镇陶瓷遗址中,“怒斩督陶官”、“唐英心为督陶”等御窑厂的故事、民窑的兴起与衰落、十大瓷厂的起起落落,这一切都展现了陶瓷发展的历史故事,传递着不一样的文化魅力。现在,我们需要探索陶瓷文化与时代精神的结合,“取其精华”融入文化和创意的内涵,从不同角度去丰富陶瓷文化的内涵。

3.3.2 推动陶瓷文旅发展

景德镇作为中国独具特色的陶瓷文化旅游小镇,在全国拥有唯一一个以陶瓷文化为主题的5A级景区和7个国家4A级景区[7]。景德镇应充分整合陶瓷文化资源,以“官窑—民窑—近现代工业遗址”为线,加快建设旅游名城。为此,景德镇应积极建设以陶瓷文化为主题的旅游产业,发挥陶瓷旅游本身所具有的推动作用,加快景德镇构建开放型经济建设进程[8]。让景德镇陶瓷文化所具有的影响力以及传播面得到进一步拓展,更好地拓展陶瓷文化旅游业的对外发展空间,努力将陶瓷文化旅游业打造成江西省开放型经济的“窗口产业”。

3.3.3 加大陶瓷文化宣传力度

为了提升影响力,景德镇要拓宽宣传平台,针对不同人群采取不同的宣传措施。将资金切实合理地用于电视媒体宣传、户外公益广告宣传、展会宣传及网络宣传等方面[9-10]。例如,利用电视媒体,抓住大众的目光,采取名人效应拉动大众主动了解陶瓷遗址背后的故事。运用抖音、小视频等新兴媒体,向外界展示陶瓷之美。搭建陶瓷遗址景区官网,完善陶瓷遗址的数据资料,对相关陶瓷文物、陶瓷遗址做到详细介绍,全方位立体展现陶瓷遗址,并且提升网页的美观,开展陶瓷遗址网络宣传。景德镇加大宣传力度,打造特色IP,将其融入一带一路的建设,走出江西,冲出国门,成为世界的China。

——省景德镇老年大学校歌