腹腔镜下开放性肝部分切除术与腹腔镜下血管瘤剥除术对肝血管瘤的疗效比较

王峰

(商丘市第四人民医院 外科,河南 商丘 476100)

肝血管瘤是一种较为常发的肝脏类良性肿瘤,最常见的类型为海绵状血管瘤[1]。肝血管瘤患者在发病前期无明显症状,但当血管瘤直径超过5 cm时,便会出现腹部包块、肝血管瘤破裂出血等情况。手术是临床最常用的治疗肝血管瘤的方案,但何种手术方案的效果更好有待证实。本研究比较腹腔镜下开放性肝部分切除术与腹腔镜下血管瘤剥除术对肝血管瘤的疗效,旨在为临床选择更好的治疗方案提供参考依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料选取2017年1月至2018年7月商丘市第四人民医院收治的70例肝血管瘤患者,按照随机数表法将患者分为对照组(35例)和观察组(35例)。本研究经商丘市第四人民医院医学伦理委员会审批通过。患者及家属签署知情同意书。对照组:男16例,女19例;年龄24~68岁,平均(42.87±5.79)岁;病程2~24个月,平均(11.14±4.63)个月;肿瘤位于Ⅴ段14例,Ⅵ段16例,Ⅶ段3例,Ⅷ段2例;美国麻醉医师协会(American Society of Anesthesiologists,ASA)麻醉分级为Ⅰ级21例,Ⅱ级14例。观察组:男15例,女20例;年龄25~67岁,平均(43.19±5.42)岁;病程1~23个月,平均(11.13±4.65)个月;肿瘤位于Ⅴ段15例,Ⅵ段14例,Ⅶ段3例,Ⅷ段3例;ASA分级为Ⅰ级20例,Ⅱ级15例。两组性别、年龄、病程、肿瘤位置、ASA分级比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 选取标准(1)纳入标准:①经影像学检查确诊为肝血管瘤;②符合肝血管瘤手术指征。(2)排除标准:①合并严重心、肝、肾等器官疾病;②手术耐受力弱或具有手术禁忌;③精神疾病;④恶性肿瘤;⑤凝血功能障碍;⑥免疫系统异常。

1.3 手术方法

1.3.1对照组 对患者进行必要的体格检查,评估ASA分级;进行影像学检查,明确肿瘤的位置及大小,在术前告知患者及家属麻醉和手术的风险。手术前1 d 禁食,术前4 h禁饮。进入手术室后开通外周静脉通道,吸氧支持,连接多功能监测仪,监测收缩压、舒张压、心率、体温、血氧饱和度等各项生命体征。手术期间实施全身麻醉,使患者保持仰卧姿势。给予对照组患者腹腔镜下开放性肝部分切除术治疗。在右下腹部做一横向切口,长15~20 cm,逐层分离皮肤、皮下组织。对行局部切除者,首先游离第一肝门,在肝叶暴露充分后控制入肝血流,然后于病灶周围3 cm处切除病变的部分肝组织。对行规则性切除者,首先切断肝四周韧带组织,在肝叶暴露充分后,对入肝血流进行控制并形成阻断,然后进行规则的肝切除手术,最后在切除处置入引流管,缝合切口。

1.3.2观察组 术前处理同对照组。进入手术室后开通外周静脉通道,吸氧支持,连接多功能监测仪,监测各项生命体征。手术期间麻醉方式和体位同对照组。对观察组患者实施腹腔镜下血管瘤剥除术。患者在仰卧位置下保持头高足低状态,建立二氧化碳气腹,维持腹压为12~15 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)。通过腹腔镜明确肿瘤位置以及体积,实施四孔法在脐下建立操作孔。在剑突下做长5 mm的切口、在左右锁骨中线肋下部做长10 mm的切口,游离解剖第一肝门。对左半肝处的血管瘤,先结扎左肝血管,然后解剖性切除左肝。对于病灶位于右半肝、左内叶处的,对入肝血流进行控制并形成阻断,然后对病灶实施非解剖性切除,即于肿瘤外肝组织外缘开始切除,避免发生大出血。在用电刀、电凝方法离断肝实质时,经由上腹部扩大切口处将切除的血管瘤取出,在断面无出血后进行缝合,对入肝血流进行控制并形成阻断。

1.4 观察指标(1)术中出血量。(2)分别于手术前和手术7 d后利用日本日立公司生产的7060型全自动生化分析仪检测肝功能,包括谷丙转氨酶(alanine transaminase,ALT)、胆红素和谷草转氨酶(aspartate transaminase,AST)。(3)于术后6、12个月复诊时,记录手术后复发情况。

2 结果

2.1 出血量观察组术中出血量[(327.78±130.86)mL]较对照组[(448.68±110.35)mL]少(t=10.672,P<0.001)。

2.2 肝功能手术前,两组ALT、AST、胆红素水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);术后7 d,两组ALT、AST、胆红素水平均降低,观察组ALT、AST、胆红素水平低于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 两组手术前后肝功能比较

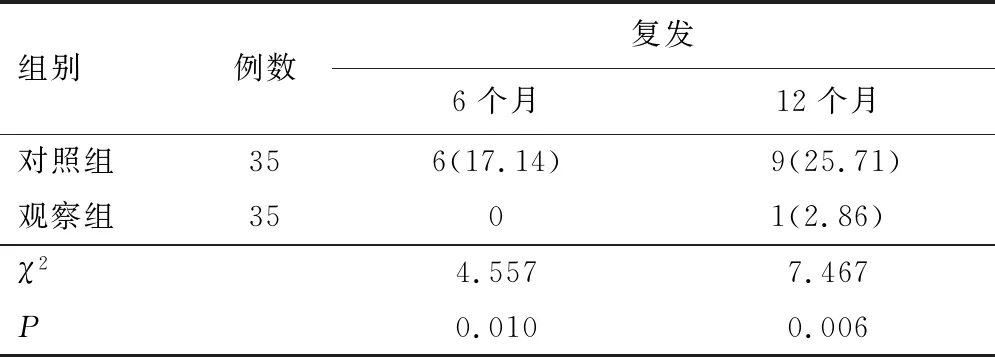

2.3 复发率术后6、12个月复诊时,观察组复发率低于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 两组复发率比较[n(%)]

3 讨论

肝血管瘤发生的三大诱因为先天发育异常、激素刺激、毛细血管病理性变化[2-3]。肝末梢血管在胚胎发育的过程中出现畸形,引起血管内皮细胞异常增生,引发肝血管瘤;口服其他激素类药物或处于青春期、妊娠期女性的血管瘤生长速度加快;毛细血管组织被感染后产生变异,致使毛细血管出现扩张,肝组织局部坏死形成空泡状,肝内区域性血液循环停滞,造成血管形成海绵状扩张[2-3]。

一般而言,肝血管瘤的生长进程较为缓慢,出现破裂出血的风险性较小,只有少数患者需要接受外科治疗。当前,对肿瘤直径≤5 cm且不存在明显症状的患者,不建议进行手术治疗,多采用基本肝动脉栓塞、肝血管瘤微薄固化及射频的非手术手段[4]。但针对较大的、靠近肝内大血管或者其他特殊位置的病灶则需要慎重考虑采取何种手术方式。与传统的开腹手术比较,在腹腔镜下实施肝切除术利用腹腔镜能提前对手术情况进行完整评估,实现精确切除瘤体、降低损伤程度的目的。针对不同大小、不同位置的肿瘤进行不同的肝切除术,包括肝局部、肝段、肝叶和半肝切除等,并根据不同术式采取相应的肝血流阻断方法,最常见的为采用Pringle阻断法对第一肝门入肝血流、半肝血流、全肝血流进行阻断[5]。但是对于肿瘤体积较大,且处于肝叶、肝段或者其他某个位置较深的病灶采用腹腔镜下肝切除术的切除区域较大,手术用时较长,影响术后肝功能的恢复,而且术后需要进行大量引流,增加并发症的发生风险。如果把握不好切除界限,极易留存多余的瘤体组织,导致复发率升高。改良后的腹腔镜下血管瘤剥除术利用包膜外钝性剥离法对血管瘤进行切除。本研究中,术后7 d,两组ALT、AST、胆红素水平均较手术前降低,观察组ALT、AST、胆红素水平低于对照组,观察组术中出血量少,术后复发率低。这表明腹腔镜下血管瘤剥除术的术中出血量少,术后复发率低,有助于保护患者的肝功能。有研究表明,腹腔镜下血管瘤剥除术在精准切除瘤体的同时,不对任何肝血流进行阻断,大大减少了术中操作量,进而缩短手术时间,减少并发症[6]。

与腹腔镜下开放性肝部分切除术治疗肝血管瘤的效果比较,采用腹腔镜下血管瘤剥除术能减少术中出血量和术后复发,有效改善患者的肝功能,术后复发情况较少,手术效果更好。