复元活血汤对老年腰椎管狭窄症患者术后凝血功能及下肢深静脉血栓形成的影响∗

徐道志 张晓辉 林 松 王凤英 唐 辉 杨铁柱 常 晖

[河南省洛阳正骨医院(河南省骨科医院),河南 郑州 450016]

尽管2016年再次更新了《中国骨科大手术静脉血栓栓塞症预防指南》[1],然而骨科“大手术”的概念尚未形成指南或共识。在临床实际工作中,如脊柱疾病患者实行的一些开放性手术,在手术时间、术中出血量及手术复杂程度上均称“大手术”,这部分患者也具有静脉血栓栓塞症形成的高危因素,但其深静脉血栓形成的预防措施目前尚未形成指南或共识[2]。临床研究[3-4]提示复元活血汤具有抗凝、抗血栓、改善微循环等功效。本研究旨在探讨复元活血汤对老年腰椎管狭窄症患者术后凝血功能及下肢深静脉血栓形成(DVT)的影响。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 病例选择 所选病例西医标准参照文献[4]诊断标准,中医符合文献[5]腰痛气滞血瘀证标准。纳入标准:符合腰椎管的中央、侧隐窝或椎间孔狭窄引起腰神经受压症状的老年腰椎管狭窄症并具有明显手术指征患者;年龄≥60岁;采用椎管减压椎间植骨融合内固定手术方式者;患者或家属知情同意并签署知情同意书;符合医学伦理学标准,并经医院伦理委员会批准。排除标准:肿瘤患者、合并心脑血管疾病服用抗凝或抗血小板药物者;严重肝肾功能不全患者;既往有深静脉血栓史或静脉曲张史者;治疗未超过7 d或出院者。

1.2 临床资料 选择本院区2019年9月至2020年6月收治的、同一组手术医师完成的、老年腰椎管狭窄症患者60例,按随机数字表法分为观察组与对照组。其中观察组30例,男性20例,女性10例;平均年龄(69.30±12.40)岁;手术时间(118.30±30.20)min;术中出血(420.50±40.80)mL,术中输血(416.50±32.80)mL。对照组30组,男性22例,女性8例;平均年龄(71.10±11.80)岁;手术时间(124.60±26.40)min;术中出血(413.60±45.90)mL,术中输血(432.00±38.40)mL。两组患者临床资料差异无统计学意义(P>0.05)。

1.3 治疗方法 对照组给予围术期常规治疗,抗炎脱水止痛,维持水/电解质平衡,预防性应用抗生素,术后24 h开始抗凝(低分子肝素60 U/kg),定期行运动训练、梯度压力弹力袜等治疗康复措施,观察组在对照组治疗的基础上加用复元活血汤(酒大黄30 g,柴胡15 g,当归9 g,瓜蒌根 9 g,红花6 g,桃仁9 g,炮穿山甲 6 g,甘草6 g),上述中药饮片均由我院药剂科提供,用全自动煎药机水煎浓缩200 mL,200 mL/次,每日1剂,共7 d。

1.4 观察指标 观察两组治疗后临床疗效;比较两组患者凝血酶原时间(PT)、凝血活酶时间(APTT)、凝血酶时间(TT)、纤维蛋白降解产物(FDP)、D-二聚体(DD)及DVT等指标。两组患者治疗前及治疗后7 d均分别采集静脉血。采用超声探头压迫观察或挤压远端肢体,95%以上的下肢DVT,静脉不能被压陷或静脉腔内无血流信号是下肢静脉DVT的诊断依据[6]。

1.5 统计学处理 应用SPSS20.0统计软件。计量资料以(±s)表示,组内行配对t检验,组间行独立样本t检验,均数之间的比较采用t检验。计数资料以(%)表示,采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

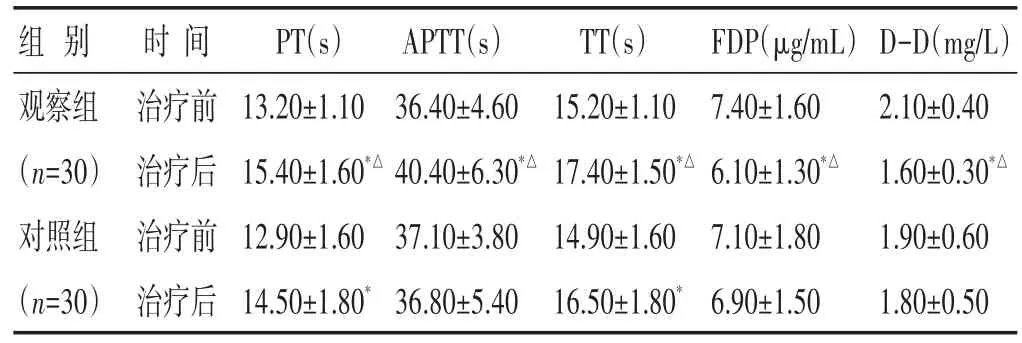

2.1 两组治疗前后PT、APTT、TT、FDP及D-D比较见表1。两组患者治疗前PT、APTT、TT、FDP及D-D水平比较均无统计学意义(P>0.05)。两组患者治疗后PT、APTT、TT、FDP及D-D均较治疗前明显改善(P<0.05);两组比较,观察组改善更为明显(P<0.05)。

表1 两组治疗前后PT、APTT、TT、FDP及D-D比较(±s)

表1 两组治疗前后PT、APTT、TT、FDP及D-D比较(±s)

注:与本组治疗前比较,∗P<0.05;与对照组治疗后比较,△P<0.05。

组别观察组(n=30)对照组(n=30)时间治疗前治疗后治疗前治疗后PT(s)13.20±1.10 15.40±1.60*△12.90±1.60 14.50±1.80*APTT(s)36.40±4.60 40.40±6.30*△37.10±3.80 36.80±5.40 TT(s)15.20±1.10 17.40±1.50*△14.90±1.60 16.50±1.80*FDP(μg/mL)7.40±1.60 6.10±1.30*△7.10±1.80 6.90±1.50 D-D(mg/L)2.10±0.40 1.60±0.30*△1.90±0.60 1.80±0.50

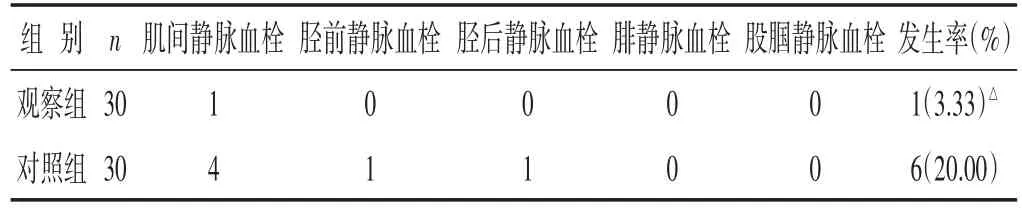

2.2 两组DVT发生情况比较 见表2。两组患者住院期间都发生了DVT,但观察组发生率更低(P<0.05)。

表2 两组DVT发生情况比较(n)

3 讨论

人口老龄化致以腰腿疼痛或行走受限为主要临床表现的腰椎管狭窄症患者日益增多。中医学无腰椎管狭窄症的病名,但其症状表现散在于“腰痛”“痹证”范畴。年过半百,精力日衰,加之劳役负重,以致正气亏虚,腰府失养。气虚不能行血,血行不畅,则“不通则痛”。腰椎管狭窄症的治疗方法可采用针灸综合疗法、火针结合正骨疗法、中西医综合治疗等保守治疗及手术治疗[7],但由于保守治疗后症状的反复性以及开放性手术的广泛普及,保守治疗3~6个月无效时则需要手术减压治疗[8-9]。而腰椎管狭窄症手术过程中不可避免地直接或间接损伤静脉管壁、术后患者需要短期卧床从而影响静脉血液回流或应用脱水药减轻神经根水肿使血液呈高凝状态。血管内皮损伤、静脉血液淤滞及血液高凝状态是导致静脉血栓形成的主要因素,可见腰椎管狭窄症术后患者具备血栓形成的主要因素,因此临床上需要对此类手术术后患者进行DVT的预防。而中医无DVT的病名,归属于“股肿”“脉痹”“瘀血流注”等范畴。《备急千金要方》载“气血瘀滞则痛,脉道阻塞则肿”。《血证论》指出“瘀血流注,亦发肿胀,乃血变成水之证”。《医宗金鉴》曰“瘀血作肿者,瘀血久滞于经络,忽发则木硬不红微热”。中医学认为本病多由创伤、手术、恶性肿瘤等多重因素导致血液运行不畅,淤滞于血脉,脉络痹阻。因此,中医药防治DVT从气血经络理论出发,以“疏其血气,令其条达”为原则[10]。

复元活血汤出自金代李东垣所著的《医学发明》,由酒大黄、柴胡、当归、桃仁、红花、穿山甲、瓜蒌根、甘草8味药组成,方中重用酒大黄,荡涤凝瘀败血,导瘀下行,推陈出新;柴胡疏肝行气,并引诸药入肝经。两药合用,一升一降,以攻散胁下之瘀滞,共为君药。桃仁、红花活血祛瘀,消肿止痛;穿山甲破瘀通络,消肿散结,共为臣药。当归补血活血;瓜蒌根“续绝伤”“消仆损瘀血”,既能入血分助诸药而消瘀散结,又可清热润燥,共为佐药。甘草缓急止痛,调和诸药,是为使药。诸药配伍,特点有二:一为升降同施,以调畅气血;二是活中寓养,则活血破瘀而不耗伤阴血。本方原用于因跌打损伤、瘀血阻滞的胁肋瘀肿,痛不可忍之症。由于此方兼具活血化瘀止痛功效,被誉为“伤科第一方”,在骨伤科跌打损伤,断骨伤筋类病症当中广泛使用[11]。现代药理及临床研究[12-14]都表明复元活血汤具有改善血液流变学指标、抗凝、抗血栓、改善微循环、抗炎镇痛等作用。

外周血中PT、APTT、TT、FDP及D-D含量可反映机体的凝血功能和凝血状态,PT、APTT分别反映内外源性凝血系统的指标;FDP及D-D是反映纤溶活性的指标。其中D-D是纤维蛋白单体与凝血酶激活因子XⅢ交联后的交联纤维蛋白再经纤溶酶水解所产生的一种终末降解产物,是特异性的纤溶过程标记物之一。任何导致凝血激活的原因都可以造成D-D升高。研究表明[15-17],骨科疾病患者围手术期进行血浆D-D水平的动态测定对于术后深静脉血栓的预防与早期诊断具有重要价值。从而认为骨科疾病术后D-D水平在判断深静脉血栓发生具有一定价值。

DVT是血液在深静脉内不正常凝结引起的静脉回流障碍性疾病,常发生于下肢,是骨科手术比较常见的并发症之一。病情轻者仅是对血管造成阻塞导致肢体不同程度的肿胀,严重者则血栓脱落甚至会导致急性肺栓塞的发生,引起猝死[18]。脊柱外科手术后DVT的发生有其独特原因[19]:1)术中俯卧位增加腹压,术中刺激自主神经导致血管收缩,腹、盆腔静脉回流受阻,血流变缓;2)前入路手术中牵拉胸腹腔大血管,导致血管壁损伤;3)手术本身导致血液成分改变,表现为高凝状态。尽管脊柱外科手术患者进行DVT的预防可采用基本预防、物理预防和药物预防等综合预防措施,但仍没有系统化、规范化的脊柱外科手术后DVT预防指南用于指导临床。

本研究结果表明,与对照组相比,观察组患者应用复元活血汤治疗后,PT、APTT、TT明显升高,FDP、D-D明显降低,说明复元活血汤对老年腰椎管狭窄症术后患者内外源性凝血途径以及纤溶系统有一定的影响,因此不利于血栓形成,进而降低下肢静脉血栓形成。综上所述,复元活血汤作为经典的“去者去,生者生,痛自舒而元自复”的理血方剂可能通过调节老年腰椎管狭窄症患者术后凝血功能状态,从而降低下肢静脉血栓形成。