基于学术写作构念的EFL本科生学术写作课程设计

齐曦

(中山大学 外国语学院,广东 广州 510275)

0 引言

“教什么、如何教”是课程设计者需要回答的问题,系统功能语言学家J. R. Martin探讨了这个问题并发展了“悉尼学派”(Martin, 2006)。20世纪80年代,Martin在考察澳洲的读写教育时发现,小学阶段仅侧重叙事写作,教师在教学中缺乏明确的教学目标和习作评估框架,写作训练单一、盲目,缺少有效的指导,学生的写作水平不能满足小学各课程及中等教育阶段多种写作需求。在随后的十年间,Martin开展了围绕语类(又称“体裁”)的分阶段教学革新,逐步形成“悉尼学派”。

事实上,不论母语还是外语学习者,体裁知识均需要专门学习,或采用悉尼学派围绕基础体裁的明示学习,或结合新修辞学派提倡的浸入式学习,融合体裁与内容教学,在批判性分析语篇的同时,习得体裁知识并运用于写作(Freedman, 1987;孙厌舒 等,2015)。就国内非英语专业本科生而言,体裁知识及其不同体裁的写作是设计英语学术写作课程需首要被考虑的内容。吕长竑等(2016)对就读于美国七所大学的中国留学生问卷调查显示,无论本科生还是研究生,他们在自评中均认为“用英语写文献综述、摘要、报告或论文”“用英语听外国学者或专家的讲座、讲课”是学术语境下最薄弱的两个技能。该调查佐证了我们的观点,学术语境下不同修辞目的、不同体裁的真实语篇是国内中学及大学课堂欠缺的教学材料,需系统构建学术英语课程体系,并将语言材料按照不同语境及能力分层输入训练中(齐曦,2015)。

此外,国内学生也普遍缺乏读者意识,在写作中少有考虑读者的认知能力、价值观以及情感特质,即修辞知识欠缺(李莉文,2011)。另外,研究生在进行论文选题时,问题意识普遍不足,文献搜寻、筛选以及引用规范能力也比较弱(徐昉,2013/2016;孙厌舒 等,2015)。学生欠缺的能力需从本科阶段开始训练,笔者由此提出了英语学术写作构念,以体裁与修辞知识、过程与策略知识、学术话语共同体知识三大模块架构课堂教学和评价体系(齐曦,2017)。

已有学者开始探讨针对本科生英语学术写作课程设计(滕延江,2016;张荔,2018)。与研究生阶段有明确的英语期刊论文及学位论文写作需求不同,不同专业的本科学生主要面临的还是学术语境下英语综合能力的继续提高。学术写作课程任务设定、课程读写资料选择、学术写作构念三大模块的策略讲授与写作操练组织,需更仔细的考量,以逐步将学生引入英语学术写作领域。本文基于系统功能语言学(SFL)悉尼学派以及专用英语学派(ESP)体裁理论、英语学术写作近期研究成果及教学实践,进一步细化学术写作构念,并针对回答本科生英语学术写作课程“教什么、如何教”的问题,以期推动相关讨论和教学实践。

1 课程设计及其理据

英语学术写作涵盖多种任务,课程设计首先需考虑哪些任务适合针对本科生进行分级训练,同时考虑相应的课程材料选择以及如何将材料有效运用于教学和写作评估。

1.1 学术写作任务及课程材料选择

据30年来国际学术英语写作评估研究显示,学术写作包括独立写作、基于听读材料的综合写作、课程论文、研究计划、学位论文等不同专业性要求的任务。基于这些写作任务,研究者从认知和文本视角,评估学习者的读写过程和策略,以及包括文本借用、话语互动、篇章组织、词汇语法等能力要素的特点,也即学术写作任务覆盖了学术写作构念描述的三个知识模块(齐曦,2017)。

关于课程材料选择,吕长竑等(2016)发现,美国大学本科学术写作课程所用的材料与学科知识并无直接关联,写作训练多基于报刊社会热点问题材料,侧重细读文本,并撰写分析性论文,概述、分析、论证观点,同时训练文献引用等学术规范,旨在通过训练学术思维和学术技能,提高学生的学术写作意识,将能力转化到各自学科写作中。笔者2014年主持“中山大学-迈阿密大学学术英语暑期项目”期间,也留意到以上课程特点。在四周共40个学时的学术写作课程中,通过选题讨论、文本细读、写作实践、同伴互评、师生一对一面谈改稿,学生完成了基于文献的三篇论文写作,包括回顾个人写作经历的记叙文、报刊阅读材料的分析性论文以及针对观点表述的学术辩驳文,规范的项目式写作为学科写作打下基础。

国内本科生英语学术写作课程可采用循序渐进分层训练,将学术写作任务按不同层级融合到“英语学术写作II“多元文化与思辨” “英语学术写作II:修辞与体裁” “英语学术写作III:学科文献与评价”等课程中(齐曦,2015)。从基于单篇阅读材料的概述、评论、回应式写作,到基于多篇文献的说明解释类及辩驳类学术文章/论文,再到学科文献评价类论文撰写。读写材料包括:(1)不同修辞目的及体裁的新闻报刊文章(如新闻特稿、热点问题评述);(2)专业作者针对一般读者的非专业性杂志学术文章;(3)专业作者针对专业读者的期刊学术论文,并在范本阅读环节与学术论文体裁相对比。课程读写训练因此进入不同修辞目的、不同体裁、不同语域体现的领域,课程围绕学术写作构念,逐步加强学生对学术语篇体裁结构、词汇语法体现、读者期望以及文献引用等学术规范的意识,掌握论文写作实操策略,提高过程写作的能力。

1.2学术写作构念及教学组织

根据上述三个层级课程学术写作任务的总体规划,我们将学术写作构念中的“体裁知识”和“学术话语共同体知识”模块进一步细化(见图1)。

1.2.1“体裁知识”模块

该模块的细化主要基于SFL悉尼学派以及ESP学派的体裁理论(Martin, 1992; Martin et al., 1997/2012; Swales, 1990)。两个学派皆重视语境、交际目的以及社会团体成员对写作的影响。与新修辞学派体裁理论不同,两个学派对语篇的体裁结构框架以及语言特征做了进一步描述,因而更适合外语学习者学习体裁知识。这也是我们在“体裁知识”模块下下分“学术语篇体裁结构”和“词汇-语法模式”的理论基础。

“悉尼学派”体裁理论描述了文化语境、语义、词汇-语法表达三个层级的体现关系。语类由语域体现,表达语篇的具体情景语境:语场表达交流涉及的话题及场所等、语旨关于交往双方承担的角色、语式涉及交流的媒介即口语、书面语构成的连续体。语类的语域体现又与语篇语义系统相联系,并由词汇语法体现,即语场、语旨、语式分别由及物性系统、语气及情态系统、主-述位与信息系统及衔接体现。在此理论基础上,Martin et al.(2008/2014)分析描述了故事、历史、报告与解释、程序与程序讲述等宏观语类语篇的语境构型,Martin(2008/2012)进一步论述了实际语篇中语类混合呈现语境的情况,如阐述文中穿插叙事,在完成该类语篇提供信息、呈现事实并论述观点等典型功能的同时,也表达具体交往情境中交流对象的情感与评价。从教学的角度,Martin et al.(1995/2012)提出教学以典型语类语篇为主,逐渐引入更复杂的语篇,鼓励学生在具体语境中恰当使用多种语类模式完成写作任务。

ESP学派Swales(1990)和Bhatia(1993)建立的体裁分析框架,则是以语轮、语步及语言特征来描述专门用途语篇,特别是英语学术语篇的体裁特点,包括具体分析特定学科研究论文摘要(Swales et al., 2009)、文献综述(Feak et al., 2009)、研究论文引言(Swales, 2011)等,帮助学生进一步观察各学科的学术语篇,针对特定学术话语共同体,选择恰当的体裁表达模式和惯例。

我们将EFL学术写作构念“体裁知识”模块下分为“学术语篇体裁结构”和“词汇-语法模式”两部分(如图1所示),在三个层级课程中基于篇章修辞性阅读分析、语域分析、体裁案例分析进行明示学习。

图1 EFL学术写作构念

“学术语篇体裁结构”的学习归类到段落、章节、篇章写作训练中:段落写作对应基于单篇阅读材料的转述、概述、评论、回应写作,章节写作对应学术论文摘要、引言、文献综述、讨论、结语写作,篇章写作对应基于不同修辞目的的学术文章或论文写作。段落写作在英语学术写作I课程中侧重练习并延伸至回应式篇章写作;篇章写作在II和III课程中均为侧重点,段落和章节写作作为两个课程策略阶段的重点,为篇章写作做准备,而文献评价类篇章论文在第III层级课程中专门练习,针对学生不同学科类别进行材料选择。

体裁知识在各类学术写作任务中融合三种方式学习。(1)修辞性阅读分析:对篇章进行修辞性阅读,引导学生辨别修辞语境(写作目的、目标读者、采用的体裁),理解主旨和要点、思辨信息或观点并提出问题、并进一步拓展材料围绕主题进行基于不同修辞目的的写作,也即进行概述与转述、评论与回应、解释与说明、辩驳、评价等各类学术写作;(2)语域及词汇-语法模式分析:对阅读材料也进行语域三变量以及“词汇-语法模式”框架下针对性的及物性系统、语气与情态系统、主-述位与信息系统及衔接分析。比如分析学术论文摘要语篇,语域三变量为“提供论文内容概要(语场)、学科研究人员学术交流(语旨)、书面正式学术语言(语式)”,再观察词汇-语法层面突出的信息系统和及物性系统特点,如几乎每个小句以新信息开端(也即对应Swales所做的语轮、语步分析),并多以关系小句描述研究背景、言语小句陈述研究结果等,使学生进一步理解语篇明确的情景语境,并由此决定的语言表达特征,并引导学生根据语境选择合适的体裁写作;(3)体裁案例分析:明示体裁纲要式结构,如阐述性学术语篇的构型,或明示学术论文语篇的语轮、语步结构,如学术论文摘要、引言、结语的写作,并对比学术文章与期刊论文语篇构型及语言风格的不同,学生学习基础的体裁框架,并在进一步学术语篇阅读中注意多样的表达模式,帮助提高学术写作意识和实际写作能力。

1.2.2“学术话语共同体知识”模块

任何语篇传递信息的同时也在与读者进行协商互动,以使读者更好地接受表达的观点。基于SFL概念、人际、语篇功能理论框架,英语学术写作研究者进一步拓展了理论分析框架及写作教学应用,为我们细化“学术话语共同体知识”模块提供了基础(见图1)。

Hyland(2005/2008)针对英语学术文章/论文的人际功能表达,建立了元话语体系,同时在分析中也发现人文学科与自然学科作者-读者互动不同的语言体现。基于此体系,我们将“作者立场标记及与读者互动模式”以(作者)自称语、模糊语与增强语、态度标记语、介入标记加以描述。这些方式帮助学术性文章和学术论文作者表达主体观点并与读者互动交流,能更有效地表达观点并与学术话语共同体成员建立互动交流的关系。

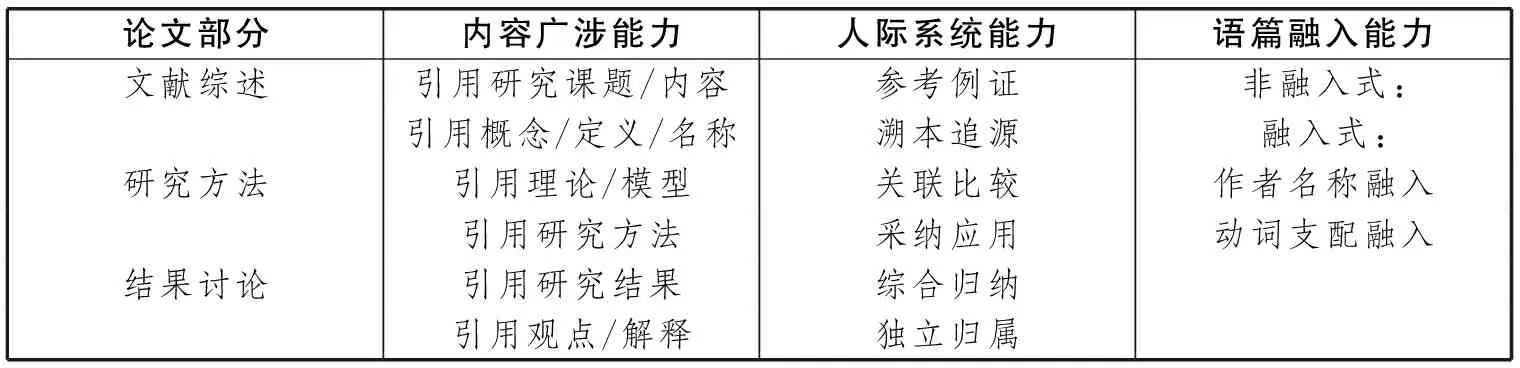

针对实证类论文章节写作所需的学术话语共同体知识,我们借助徐昉(2016)基于三大元功能建立的文献引证能力分析框架,添加“文献引证知识”模块。通过实例分析,明示学习引证的内容广渉、人际互动、篇章融入模式,帮助学生掌握文献引证知识并指导能力评估(见表1)。

表1 文献引证能力分析框架(徐昉,2016)

2 本科生英语学术写作教学实例

下面以“英语学术写作II:修辞与体裁”课程为例,展示围绕EFL学术写作构念,在项目写作过程中教师发挥支架作用,学生学习并操练“修辞与体裁知识”和“学术话语共同体知识”,在写作过程中习得“过程与策略知识”。

该课程教学目标设定为基于“修辞三角”以及体裁分析理论,从下面几个方面训练学生:(1)提出问题以辨别学术篇章中存在的偏见或特定的视角;(2)分析篇章的内容以及内容呈现的方式,对材料加以评估;(3)将文献材料有效运用于写作,为学术研究做准备。课程教材选择的是ReadingRhetorically:AReaderforWriters(Bean, et al. , 2002),该书包括基于古典修辞学的修辞性阅读策略、写作策略以及基于修辞目的归类的不同体裁文集。我们重点选择了该书的策略部分和部分文章材料,同时,补充SFL和ESP体裁理论、语篇分析实例及体裁相关的最新阅读范本。

2.1策略讲解与操练

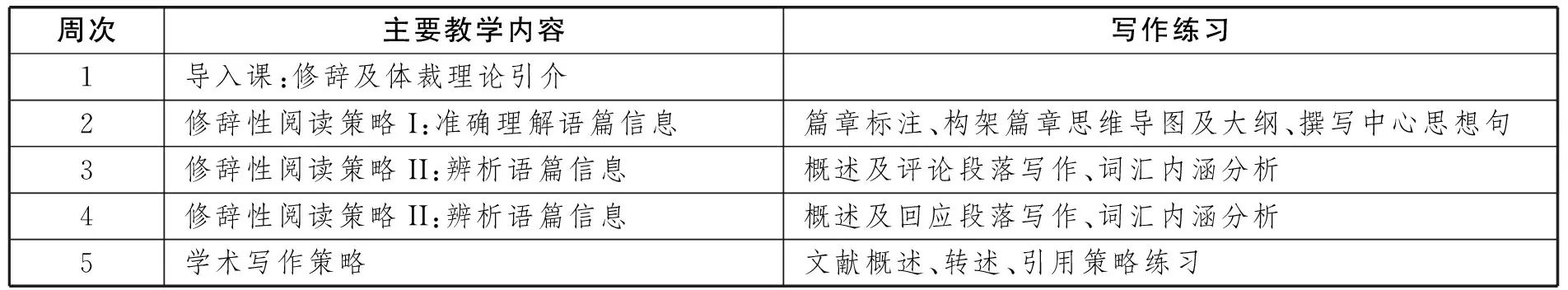

策略讲解与操练以课程三分之一的时间来完成,包括理论导入、修辞性阅读策略及学术写作策略三部分(见表2)。

表2 策略讲解与操练课程安排

课程首先引介包含作者诉诸(作者可信度)、读者诉诸(作者与读者互动性)、逻辑诉诸(篇章逻辑性)的修辞三角概念,明示篇章写作传递信息并说服读者的共性,并随后介绍ESP、SFL学派两大体裁理论对体裁的界定与主要分析框架,揭示同一主题语篇以不同体裁呈现,只因修辞语境不同,也即ESP体系下描述的不同交流目的及目标读者群构成的不同语境,即SFL“悉尼学派”框架下由语场、语旨、语式形成的不同语境构型。

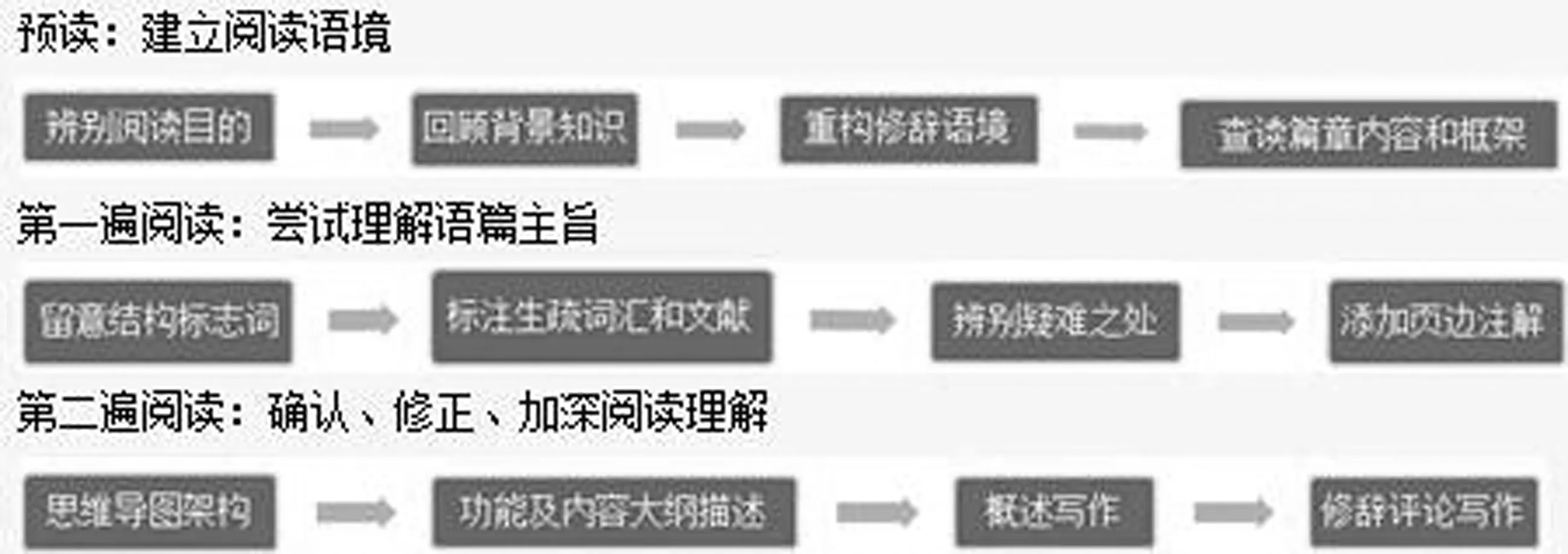

写作与阅读密切相关,学术写作尤其需要基于已有材料继续相关话题的探讨,课程因此在写作策略训练之前进行修辞性阅读策略I和II的范例讲解和练习。如图2所示,首先通过预读建立阅读语境,如浏览标题及开篇段落辨认写作目的、目标读者及体裁选择,再进行两遍细读,标注篇章总体结构、疑难词汇语法及语义理解疑问,并通过思维导图及更详细的、包括每个段落核心内容及功能的大纲描述,更准确地理解语篇主旨,以此撰写篇章中心句、内容概述及修辞评论,准确把握语篇信息。在此基础上,再从五个层面对篇章加以辨析,包括分析作者可信度(内容、结构、语气、选词等)、篇章逻辑性(论点、分析、论据、实例以及篇章连贯)、作者与读者互动性(篇章话题的重要性与涉及的读者群,以及与之关联的兴趣、价值、信仰、情感等)、作者的语言(措词、修辞手法、句子结构及长短、标点等)以及篇章蕴含的价值观(相对照的词汇内涵分析),以此判断与作者观点的异同、提出问题并进行回应写作。

在学术写作策略部分,课程首先训练学生清晰提出问题,并依照所提出的问题规划如何搜索并评价资料,如话题适切度、时效性及广度、所涉及的专家学者以及出版机构等,并演示如何使用数据库搜索、筛选,再进入到引用、转述、概述等学术文献实质采用部分,以实例分析比较不同文献引用方法的侧重点、语言特点以及如何避免抄袭等引用规范性问题。事实上,有关文献引用的体裁特点,课程在示范修辞性阅读策略I之概述及修辞评论写作时已涉及,在讲解体裁结构的同时,也进一步强调体裁的词汇-语法特点,如概述语篇中大量使用投射动词以及话语归属标记(见例1标注),即进入到学术写作策略部分,分析概述体裁的语言特点。

图4 修辞性阅读策略I:准确理解语篇信息

例(1):篇章概述写作中言语小句投射动词范例:

(Bean et al.,2002:61-62)

2.2论文写作实操

读写策略总体练习之后进入论文写作实操阶段(见表3),综合考虑课程时长和学生多专业背景的特点,课程在15周内以两个写作项目,提供学生说明/解释类、辩驳类学术论文系统的过程写作训练。

表3 论文写作实操课程安排

具体步骤包括四大部分:(1)以探究类学术语篇训练挖掘研究问题;(2)写作项目1训练清晰、简洁并以新视角说明解释某一领域的研究成果、文化趋势、现象或产品、政策指向等;(3)写作项目2训练针对性表述立场观点,与可能的对立观点辩驳,解释并说服对方;(4)进行课程反思写作和写作档案袋制作,反思两个项目的写作过程以及学术写作构念三大模块知识的掌握情况,以此进一步增加意识作为课程的完结。

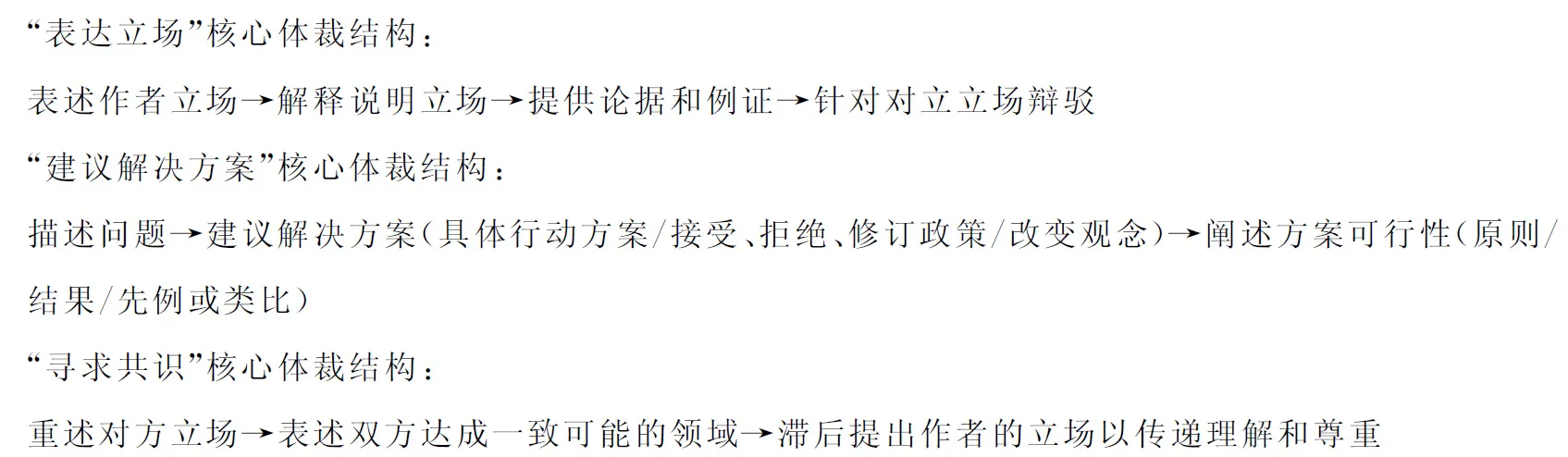

四大部分均以范文分析起步,结合修辞性分析、语域分析、语轮与语步分析,师生一起探讨语篇修辞三要素的表达、体裁结构以及词汇语法特点,为着手写作项目和反思写作奠定基础。由于辩驳类学术语篇涉及多种修辞目的的表达,课程在写作项目2提供了“表达立场”“建议解决方案”“寻求共识”三类修辞目的辩驳类语篇的范文分析,展现辩驳多层面的交流目的以及呈现的不同体裁结构(见表4)

表4 三类辩驳学术语篇体裁结构对比

两个写作项目分别以开题(表述中心议题)、勾画思维导图、描述篇章框架、草拟、一对一面谈和同伴互评、体裁结构及词汇语法两遍改稿、定稿等写作过程构成。同时,学生在写作过程中教师提供支架,根据需要添加相关知识和参考范本。比如,通过分析探究类报刊文章如何提出一系列问题以及如何探寻答案,教师引导学生挖掘与话题相关的研究问题并思考撰写探究类学术论文与报刊文章所不同的体裁框架,并随后进一步补充专业期刊论文来进行比较,帮助学生加深理解不同的交流目的、读者、语言风格所决定的不同体裁语篇特点,也即加深对语域三变量的理解,并运用于写作谋篇。

表5 写作项目1任务说明

本节最后展示写作项目1的任务表述(基于教材内容改编,见表5)。任务的设计针对不同专业背景学生,医科、人文社科、理工类学生均可结合专业特色和相关专业知识,或结合对社会问题的观察和思考,进行真正意义上的学术写作,也即基于现实语境选题,发现问题、描述问题、分析问题、形成结论。基于专业或兴趣的写作更接近现实中学术写作的状态,学生以更强的探求动力和表达欲望,在选题、定题、成篇的不同阶段,搜寻信息、传递信息、表达观点的同时,即大量针对性阅读和多稿写作过程中,收获更丰富的学术写作知识和能力。

3 结语

本文围绕英语作为外语学术写作构念的进一步分层细化, 对非英语专业本科生学术写作课程设计进行了探讨。基于SFL“悉尼学派”和ESP学派两大体裁理论以及英语学术写作研究与教学的最新进展,文章进一步明确了学术写作构念中“修辞与体裁知识”“学术和话语共同体知识”模块的具体内容,解决了“教什么”的问题,同时,通过对适合本科生的学术写作任务分层归类,我们将模块知识融合到三个层级的学术写作课程中,重视教师支架下的项目式过程写作,解决了“如何教”的问题。正如本文教学实例所展示的,基于学术写作构念的课程设计具有操作性,从知识层面、策略层面以及论文写作实操层面,在提高学术写作意识的同时,帮助学生在做中学,在段落、章节、篇章写作过程中斟酌学术语篇的修辞目的、体裁结构、词汇语法特点以及学术引用规范,逐步提高学术写作能力。