郭嵩焘与船政学子

刘小敏

他们在看世界,世界也在看他们……

1

清光绪二年(1876)十月十七日,中国第一位驻外公使郭嵩焘,开始了他的赴欧之旅。烟雨蒙蒙中邮轮从上海启航,经历了漫长的海上行程,终于在十二月八日抵达英国南部港口城市南安普顿。一行人改乘火车往伦敦。“酉时登火轮车,历柏幸多喀、窝多两处市镇。所至灯烛辉煌,光耀如昼。至伦敦换马车,仅历一时之久,戌时刻至波克伦伯里斯寓宅(亦曰波儿得兰达柏来斯第四十五号)。”西方世界处处新奇,一路闪耀的灯光,尤令初来乍到的天朝使臣陡生慨叹,后来在寄呈总理衙门的《使西纪程》中也忍不住描绘几笔:“所过灯烛辉煌,光明如昼,近伦敦处尤甚……街市灯如明星万点。”

那一年,离爱迪生改良灯丝成功的1879年还有3年。那一年离上海第一家发电厂开始供应照明用电的1882年还有6年,离“电光刘”承接耀华电灯公司、创办福州电气股份公司的1910年还有34年——但在1879年,距福州市区20多公里的马尾,一台1千瓦发电机已让船政官员与外籍技术人员初尝神奇之光,当年9月27日英文版《新报》刊载了“船政试用电灯”的消息。那一年,离船政学堂初次在福州街巷张贴招生广告的1866年已经过去10年……

不知从福建任上被朝廷一纸文书召回京城的郭嵩焘,是否曾前往马尾,探访那所制造出种种新奇的学堂?或者没有。光绪元年(1875)二月初九日被任命为福建按察使,四月二十三日抵闽,七月二十八日内阁奉上谕“着开阙以侍郎候补”,八月二十二日移交印信文卷……郭嵩焘驻足闽地仅短短两三个月,还来不及东走西看。更大可能却是必定去过。作为晚清洋务运动的重要人物之一,老先生倾心船政毋庸置疑,已到此地盘,岂有不一探之理?甚至于当沈葆桢升任两江总督兼南洋通商大臣之际,他首先提出的“船政替人”便是郭嵩焘。但恰恰朝廷已确定郭嵩焘出使英国,这才有了对丁日昌的举荐。

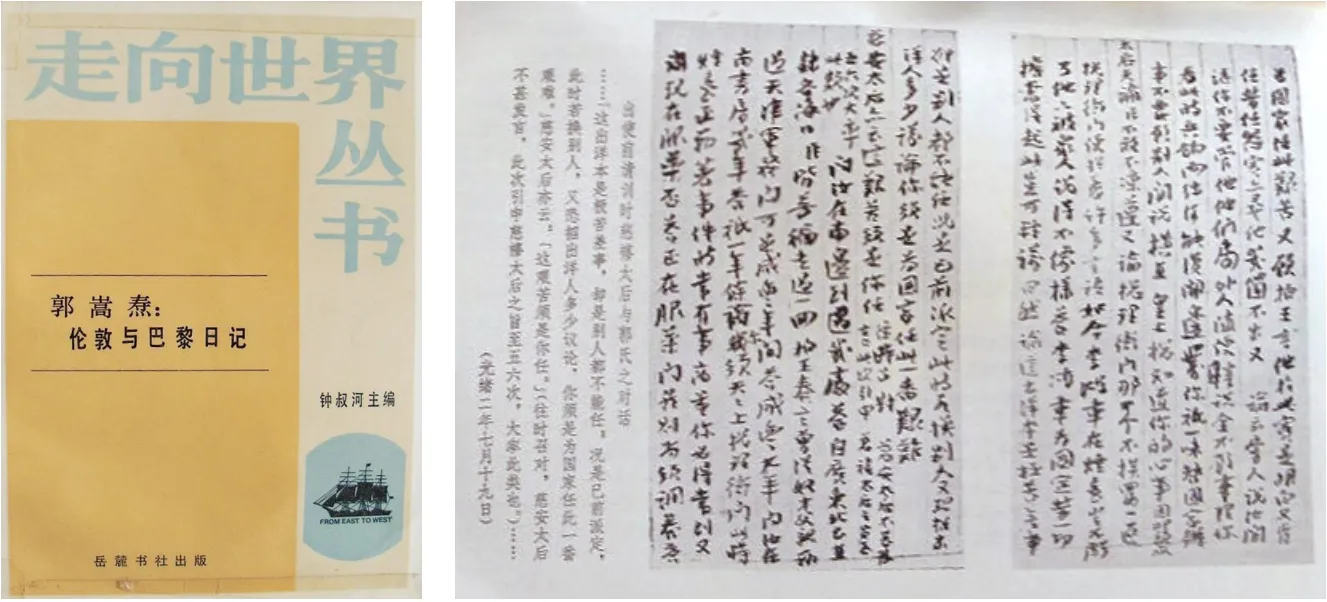

从台湾回到福州,准备前往江宁(今南京)上任的沈葆桢,曾与按察使郭嵩焘相见,其间细节不得而知。假如郭老先生的日记保存完好,以他的精细,必定录下两位老友晤谈详情。郭嵩焘堪称日记达人,一生落笔不倦,洋洋洒洒几百万字,偏偏缺失三段包括流连闽地的时光。其中出使英、法部分共50多万字,被冠名以《郭嵩焘:伦敦与巴黎日记》,列入“走向世界丛书”。那是20世纪80年代颇有影响力的一套湘版书,专门收录清代中国人亲历欧、美、日本的记叙。丛书相当受欢迎。时逢中国改革开放的春天,那些走向世界深深浅浅的脚印,激荡着先行者的情怀,并给予后人以别样视角和历史借鉴。正是在那册行走英法的记录中,注定要与马尾交集的郭公使,留下了与船政学子们往来的道道墨痕。

最早的印记,见之于光绪三年(1877)四月初一日:“李丹崖带同陈敬如(陈季同)、马眉叔及罗君丰禄、日意格来见。携带学生十二人,将就波斯莫斯海滨小住。”

庚子年的硝烟历历在目,西方列强的坚船利炮带来屈辱,更促就思考与变革。自打同治十二年(1873)年底沈葆桢递交奏折提及船政学堂毕业生留洋计划,大清帝国倒也意识到应让学员们进一步“深究其造船之方,及其推陈出新之理”“深究其驾驶之方,及其练兵制胜之理”。磋商反复,又因日本突然入侵台湾,沈葆桢受命巡台,此事被暂时搁置。至光绪元年(1875)正月,船政洋员正监督日意格赴欧采购,魏瀚、陈兆翱、陈季同、刘步蟾、林泰曾等5名学子随同游历,成为派遣留学生的前奏。光绪三年(1877)二月二十七日,船政第一批赴欧留学团终于启程。由留学监督李凤苞(字丹崖)、日意格率随员马建忠,制造学生12名、驾驶学生12名、艺圃学生4名,连同文案陈季同、翻译罗丰禄在内,一行人从福州出发,经海路抵法国马赛港。其中前学堂出身及艺圃的学生们留在法国,后学堂出身学习驾驶者则前往英伦。

抵达伦敦的第3天,一行人便来到“波儿得兰达柏来斯第四十五号”中国公使馆,其时公使

2

说起来,也不纯属初次见面——几个月前,陈季同就曾随日意格、李凤苞赴京会见郭嵩焘。其时日意格赴欧采购事毕,魏瀚、陈兆翱留在法国造船厂继续学习,其他3位学子则一道返回中国。此番会见,当为向正准备赴任英国的郭嵩焘报告考察情况。

郭嵩焘被朝廷从福建匆匆召回,只因一桩涉及洋人的案件,史称“马嘉理案”或“滇案”。团安顿于此已3个多月。郭公使笔下拗口的“波儿得兰达柏来斯”,如今译作波特兰大街。岁月似乎难以磨蚀这条街道的美丽容颜,两侧英国18世纪建筑风格的房屋始终静静矗立。被中国使团从房主豪思伯爵夫人处租下来的45号,是一幢蓝灰色墙面古色古香的小楼,郭嵩焘在任两年多一直居住于此。街对面49号的小楼更是典雅出众,设计者为著名建筑师罗伯特·亚当与弟弟詹姆斯·亚当。51号、66号、3号、21号……使臣团也是注意邻里关系的,频频应邀喝茶。不知左邻右舍们眼中,进进出出于45号小楼、留着长辫子的大清国民是些啥样人物?想必很新奇。一如初来乍到“泰西”,东方帝国的使臣与学子们。光绪元年(1875)正月,英国驻华使馆翻译马嘉理前往滇缅边境迎接英国陆军上校柏郎率领的武装探路队,未经知会云南地方官便进入中国境内,引起当地民众疑虑,先行的马嘉理及数名随员被杀。英方由此提出许多无理要求,其中之一便是派出要员赴英通好谢罪。被列强挟持的清政府无奈之下只得照办,熟悉洋务的郭嵩焘被确定为出使大臣,从福建赶赴北京后暂时署理兵部侍郎职务,并为出使做准备。其时船政留学也在紧锣密鼓的筹备之中,方案纷呈。为尽快成行,李鸿章曾设想让学子们作为公使随行人员一同赴英,只因留学计划的调整导致时间来不及,方才作罢。

对于首次派遣如此庞大的赴欧留学生团队,且还是“军事生”,朝廷相当重视,或者说也不够踏实。种种安排,诸如登舰实习、入读军校、船厂学艺等,并非大清皇帝说了就算,也得摸着石头过河。所幸有先行者可助力,李鸿章奏折称“又有郭嵩焘等驻英商办,当无疑难之处”。公使大人也是倾心尽力,留学团抵欧伊始,日记中便三天两头出现李凤苞、日意格“来谈”的字样,他有时甚至亲自前往学监们住处相商,一应事宜总需多方筹谋安排。派遣英国的船政学生均为海军专业,英国海军对外国留学生登军舰要求极为严格,名额十分有限,经郭嵩焘和英国外交部努力交涉,刘步蟾、林泰曾、蒋超英等3人直接赴英国大西洋舰队报到,登舰实习,并在9月间如愿登上皇家海军的铁甲巨舰。同在9月,严复、方伯谦、何心川、叶祖圭、林永生、萨镇冰等6人经过考试,入读格林尼治海军学院。江懋祉、林颍启、黄建勋等3人也在11月间全部安排登舰实习。在法国学造船、轮机建造及矿务等专业的学生们,也都一一安排妥当,包括年底越洋而来的5名艺圃追加留学生。所有事项并非一蹴而就,日后还有继续登舰、改换学校、变更专业等诸多安置。

或者早年间外交事务不至太多,且留学团亦为使馆重要事务,更主要的,与生机勃勃的青年学子们交流往来,郭公使想必相当高兴,时不时见诸笔端。光绪四年(1878)十一月,接连就会见了两拨:冬至那日刘步蟾迈进波特兰大街,铁甲舰少尉见习生面对公使侃侃而谈,详述洋人水雷技术,连舰上大副藏有水雷书、他“窃取录之”也告知公使大人;第二天,几位改习矿务的船政留学生远道而来,向公使细细叙说巴黎矿学院课程,冶炼五金、地塥、机器、石质以及物质生化等,丰富多样。留学生们的出洋日记那是必读的,诸如严复的《沤舸纪经》、梁炳年的《西游目录》、罗臻禄的《西行课记》,公使印象最深者当属吴德章所撰心得,读罢感慨:“观此足微出洋就学之为益多也。”

就读于伦敦南郊格林尼治皇家海军学院的船政留学生,最是常来走动。拜年、祝寿,6位学子齐齐而来。郭嵩焘61岁生日那天,公使且留面食招待,热腾腾的,寄寓军校的学子们想必很是温暖了一把中国胃。光绪四年(1878)四月二十九日,公使特地前往海军学院参观。先是去了严复寓所,几位学生并迎于途次;而后严复与方伯谦相陪至校内,在提督与总教习陪同下参观各堂。英国历任海军将领的油画像、舰船模型、学校历史、水手医院……稳健潇洒的小楷录下见闻约2000字,简直就是一篇完整的游记。其中特别详细记录下严复以薄铜圆片演示摩擦生电,以及介绍“西洋学术之精深”:对数、牛顿与苹果、水压机原理等,公使表示:“予极赏其言,属其以所见闻日记之。”

30多岁的年龄差距似乎并没有划出沟壑,船政诸学子中,公使交往最密切者当属严复(原名宗光,字又陵)。说起来初次见面时严复只归于“学生十二人”,日记中连名字也没提。光绪四年(1878)正月初一,严复与几位同学前来拜年时,所讲述一事引起公使关注。在军校野战筑城课上,教官要求每位学生都挖一个掩体,结果中国学生进度最慢。严复分析,这是因为中国学生从小缺乏锻炼,身体素质差。当晚郭嵩焘落笔评价道:“严又陵谈最畅。”“其言多可听者。”此后老先生日记中频频出现“严又陵”,且每每盛赞不已。“严又陵指驳张力臣《瀛海论》凡四谬”;“严又陵议论纵横”;“严又陵言:‘中国切要之义有三:一曰除忌讳,二曰便人情,三曰专趋向。’可谓深切著明。”“接严又陵信,译示蒲日尔游历日记”……自然也提及这位出色学生的不足:“又陵才分,吾甚爱之,而气性太涉狂易。”

人的相知相近,每每性格相通。郭嵩焘也是个性自负之人,但他与严复的忘年交,更因为国难深重之际探寻救国救民道路的心有灵犀。为公使祝寿的次日,老先生笔下又出现“严又陵”的字样,莫非谈兴未尽,严复竟再次来到公使馆?那年头没有公交车,从郊区至市中心他是步行还是搭乘马车?想象着这一老一少,以满口湖南腔和福州调的官话,在异国他乡,在波特兰大街的公使馆热烈交谈,感觉真是很亲切很温馨。

3

严复、萨镇冰等船政留学生与英国格林尼治海军学院师生合影

伦敦的查令十字街是英国乃至世界著名的书街,“那是热闹的地方,顶容易找。路不宽,也不长,只这么弯弯的一段儿;两旁不短的是书,玻璃窗里齐整整排着的,门口摊儿上乱哄哄摆着的,都有。”云集的书屋吸引着各地寻觅知识与文化的爱书人,包括民国时期的朱自清,查令十字街的访书经历成就了大师笔下佳作《三家书店》。但细数过来,踏进查令十字街的第一位中国人,或是兼任大清驻英公使馆翻译的罗丰禄。

罗翻译是受公使郭嵩焘所托,前往查令十字街购买《电学》、《藏学》(即矿学)三册。身兼公使馆翻译的罗丰禄,同时入读伦敦泾士书院(即伦敦国王学院),学习化学、政治等。五哥罗臻禄也是船政学子,同批前来欧洲,在法国研究算学、矿学,郭公使曾由此生发感叹:“闽人诚悫务学,讲求西法,为各省之冠。”

出国看世界,外语很重要。前学堂法语、后学堂英语,船政的外语教学令留学生们深获其益。买书是再小不过的差事,参观英国议院、学校、画会、水雷厂、造船厂、制表造笔厂、戏院……罗翻译跟着公使见过诸多世面,得到太多历练。还有在巴黎自由政治科学学院(巴黎政治学院的前身)攻读法学的陈季同。光绪四年(1878)四月郭嵩焘兼任驻法公使,递交国书时陈季同亦随行;六月初三日“偕陈敬如至外交部,为堆茀尔诵总署四条咨件”,反复辩论之间,使馆陈翻译定是大展流利法文。此后李凤苞任驻德大使,向郭公使“咨调兼办英法翻译罗丰禄、陈季同随同赴德”,郭嵩焘比较二人,称罗丰禄“静默可以讨论学问”,陈季同“活泼可以泛应世务”。

花甲之年的郭嵩焘,依然拥有浓烈的好奇心与求知欲。觐见女皇、递交国书、拜会各界以及考察政治、军事、科技之外,所有的新奇统统纳入视界,老先生对于“西学”的热心与刻苦,在洋洋洒洒的出使日记中得到明证。读郭嵩焘日记感觉颇为奇特,他所游历的皇宫、大英博物馆、蜡像馆等,躲藏在时光里百余年来不曾移挪,至今仍是旅游打卡之地。但我们习以为常的事物,对于老先生每每新奇无比,甚至在茶会上见识过大发明家爱迪生演示贝尔发明的“传声机器”——电话机。对于留学生,郭嵩焘要求“每年复以两个月游历各国各铁厂船厂”。遇有机会,公使大人也不忘带上学生们一道开眼界。与陈季同、严复同游天文馆,入巴黎下水道参观,“各学生严又陵等十八人皆从”……光绪四年(1878)三月举办巴黎万国博览会,陈季同自是全程陪同,几位学生也被公使带去见识,严复从会展带回修路汽车图说,也被老先生记上一笔。

那时候,郭嵩焘已经向朝廷奏请因病销差。

老先生心情一直欠佳。曾任广东巡抚的他仕途不顺,辞官闲度8年多出山,领了前往英国赔礼的差事也是不讨好的。根据朝廷要求提交的《使西纪程》竟在国内引起轩然大波,被毁版禁出。副手刘锡鸿与其不和,写给朝廷的报告历数郭嵩焘罪行,包括游炮台时天冷披洋人服装等,朝廷却各打五十大板。想来公使大人对船政留学生的关爱固因职责所在,但那些年轻生命的来到,他们之间的相互帮助与学习,必定为老先生带来温暖明亮的阳光。

光绪四年(1878)年底,行将卸任的郭嵩焘站好最后一班岗,开始紧锣密鼓考察船政留学生。毕竟是久经官场的大员,很有一套办法,让学生们互相评价推举。罗丰禄以严复等4人为上选;陈季同分储用之才、教导之才两项,教导之才又分6类,分别归置;严复则推举罗丰禄、魏瀚、陈季同等9位同学,“所言尤精切”。归国之前老先生日记最后一次出现严复的名字,于光绪五年(1879)正月初八日,“保荐严宗光等六人”。

4

光绪五年(1879)正月,即将返程的郭嵩焘逗留在意大利那不勒斯,庞贝古城成为他欧洲之行的最后游览地。正月二十一日登船回国,三月初三途经闽海域,“早过福州五虎门,形势壮阔,岛屿环峙十余。”不知那一刻,他有没有念想起共同度过旅欧岁月的船政学子们?公使生涯成为他仕途的句号,此后他著书讲学,一直未再得朝廷使用。光绪十七年(1891)郭嵩焘在长沙病逝,严复挽联曰:“平生蒙国士之知,而今鹤翅童毛,激赏深惭羊叔子;唯公负独醒之累,在昔蛾眉谣诼,离忧岂仅屈灵均。”

同一年,光绪五年(1879)夏秋之际,船政首届留学生亦开始陆续回国。海军将领、造船翘首、思想家、外交家、地矿专家……日后精英辈出,那些漂洋过海的记忆统统融化为长久的滋养。后学堂留学生后来几乎全被延揽至北洋海防,在中国海军史上留下浓墨重彩。威海卫之战中“定远”号管带刘步蟾,那位曾对郭公使侃侃而谈水雷技术的年轻学子,践行誓言“苟丧舰,将自裁”,以身殉国。严复回福州后被李鸿章催促北上,先后委任为天津北洋水师学堂洋文正教习、总办等职。他的路还很长:担任北大首任校长、创办《国闻报》、翻译《天演论》……终成一代启蒙思想家、翻译家、教育家。罗丰禄入幕北洋大臣李鸿章,为外交顾问兼翻译,日后成为晚清外交重臣,一度出任驻英公使,再次踏进波特兰大街。陈季同因系派驻欧洲外交官,继续流连欧罗巴,在外交与中法文化交流上大放异彩。

“走向世界丛书”之《郭嵩焘:伦敦与巴黎日记》

此后船政又陆续再派出多批留学生,郭公使却已不在其位。新任公使曾纪泽将使馆迁至街对面更为宽敞的49号,那地方眼下仍是中华人民共和国驻英大使馆所在地(一说郭嵩焘伦敦驻地即在此间),小楼里仍留存有首任公使带去的清代中式屏风与茶几座椅。郭嵩焘与船政学子们履痕难觅的波特兰大街,人来人往,依然行走着黑眼睛黑头发黄皮肤龙的传人,当然长辫子早已消失殆尽。

2020又逢庚子年。我从书橱中翻寻到《郭嵩焘:伦敦与巴黎日记》,以及李凤苞的“使德日记”,甚至也有刘锡鸿的“英轺私记”。似乎总是很忙,多年来一直没有细看。如今翻阅,粗糙发黄的纸面上,依然跃动着首任公使与船政青年们的鲜活身影。他们开眼看世界,世界也在看他们。那些不会被岁月掩埋的光芒,带给我的依然是激荡的情怀、深深的感动。

遂记之。