中文版厌恶情绪量表的修订

朱 兵,郭 杰,俞 昊,杨 群

(1. 杭州师范大学教育学院,浙江 杭州 311121; 2. 浙江越秀外国语学院马克思主义学院,浙江 绍兴 312000)

厌恶是人类最基本的情绪之一,最早它被看作是对受污染食物的排斥[1].Rozin和Fallon提出厌恶是一种口头防御机制,防御对象是任何对人体有害的物质,包括食物、排泄物以及污染物(原本干净但后来接触过有害物质的东西)[2].后来Rozin等对此观点进行修正,提出厌恶主要包含4类:由有害食物、动物和身体排泄物诱发的核心厌恶(core disgust),由诸如性、死亡等提示人类动物本性的事物诱发的动物提醒厌恶(animal-reminder disgust),由陌生人或讨厌的人诱发的人际厌恶(interpersonal disgust)和由道德违反行为诱发的道德厌恶(moral disgust)[3].Haidt等基于Rozin等的理论编制出厌恶量表(Disgust Scale, DS),将厌恶诱发物分为八类,即食物、身体排泄物、动物、性、身体损伤、卫生、死亡,以及遵循传染性(如装过尿液的干净杯子,即使被洗净消毒也仍被认为不干净)和相似性(如外形像粪便的巧克力也会令人恶心)法则的魔幻思维[4-5].DS量表虽总体内部一致性较好(α=0.84),但分量表的内部一致性不高(α=0.34~0.60).因此,Olatunji等对DS进行修订,将厌恶的八维度合并为核心厌恶、动物提醒厌恶和遵循魔幻思维法则的污染厌恶(contamination-based disgust),并得到厌恶量表修订版(Disgust Scale-Revised,DS-R)[6].然而有研究者发现DS-R 3个维度间相关性较高(r=0.58~0.77),它们之间可能有所重叠,例如核心厌恶的对象是有害的食物或身体排泄物,能保护个体免受疾病威胁;而动物提醒厌恶中包含的死亡、身体损伤等内容,同样可以意味着传染源的存在;污染厌恶也是个体对可诱发疾病的污染物的逃避[7],这些都会让人联想到疾病.另外,尽管有研究表明不良性行为[8]和道德违反行为(如不诚实[9]、偷窃和暴力[10])会引起厌恶,但这两类事物引起的厌恶仍未引起重视,也未能被有效测量.因此,Tybur等从生物适应和进化角度重新审视厌恶功能,认为自然选择的压力促使厌恶发展为对应不同功能的三类——防御疾病的病原体厌恶(pathogen disgust)、用于选择合适性伴侣的性厌恶(sexual disgust)和保护道德规范的道德厌恶,并编制出三领域厌恶量表(Three Domains of Disgust Scale, TDDS)[7].Tybur等进一步阐明自然选择压力如何使厌恶分化到3个领域,并提出相应的信息加工模型[11].

事实上,文化因素也会影响厌恶的结构[1,12].中国学者谭永红等基于DS量表修订了中文厌恶感量表,发现厌恶诱发物分六类:排泄物、性、动物、死亡、卫生和魔幻思维[13].韩国研究者对DS-R进行韩国版修订时,结果得到的是五维度的厌恶结构,它们分别是核心厌恶-接触(core disgust-touch)、核心厌恶-肮脏(core disgust-dirt)、动物提醒厌恶、污染厌恶和社会排斥厌恶(social intolerance disgust)[14].DS量表的中国修订版和DS-R的韩国修订版均与原版量表有所差异,但DS的瑞典修订版和DS-R的荷兰修订版的结果却与原版一致,这可能和东西方的文化不同有关.有研究表明,情绪特征的各个方面,例如情绪效价、情绪强度、情绪反应等,存在显著的东西方文化差异[15-17].

此外,从心理测量学角度看,DS分量表的内部一致性较低,DS和DS-R的项目提问方式和计分方式不统一,有半数项目并非直接测量厌恶,这些都可能影响测量结果的准确性.谭永红等编制的中文厌恶感量表在理论结构上完全参照Haidt等提出的八因素,没有考虑中国文化下厌恶诱发事件的特异性,又因其正式施测的样本来源于北京某一所高校的400名学生,样本代表性存在较大局限性.鉴于前人厌恶结构模型和量表在理论构想与心理测量学方面的局限性以及东西方文化差异,本研究的主要目标是进一步修订中文版的厌恶量表.

1 对象与方法

1.1 对象

样本1(条目及探索性因素分析):通过网络和现场的方式共随机抽取629人,有效问卷594份,有效率为94.60%,其中男性352名;被试年龄范围为17~78岁,平均年龄为(23±6.10)岁;被试的职业包括学生、医生、教师、军人、工人、公务员、工程师、设计师、企业经理人或职员等,其中学生374人(占比62.86%).依据中国一级地理划分法,受测者来自华北地区58名(9.70%),东北区44名(7.40%),华东区172名(28.90%),华中区64名(10.80%),华南区41名(6.90%),西南区68名(11.40%),西北区146名(24.50%),港澳台地区2名(0.30%).

样本2(验证性因素分析):在全国范围内共回收631份问卷,有效问卷598份,有效率为94.77%,其中男性315名;被试年龄范围为17~58岁,平均年龄为(23±5.66)岁;其中包括学生388人(占比64.88%).华北地区的受测者47名(7.90%),东北区63名(10.05%),华东区162名(27.10%),华中区65名(10.90%),华南区37名(6.20%),西南区81名(13.50%),西北区142名(23.70%),港澳台地区1名(0.20%).

样本3(相容效度):通过网络和现场抽取210份问卷,其中有效问卷208份.男女各41和167名,年龄在17~21岁之间,平均年龄为(19±0.72)岁.

1.2 方法

1.2.1 项目编写

因Haidt的厌恶问卷包含的厌恶种类最为全面,应用最为广泛,也是多数修订版厌恶量表发展的基础,本研究基于Haidt最早使用的厌恶问卷且参照其提出的厌恶理论,对厌恶量表做出适用性改编,最后形成包含63个项目、九大类厌恶对象(食物、动物、排泄物、身体损伤、死亡、卫生、性、魔幻思维、道德)的初始厌恶问卷,并请15位本科生及研究生对语病以及每一项目是否能够测量厌恶进行评定.若2/3的评定者认为某项目有语病或是不能测量厌恶,则删除或修改该项目.经评定,63个项目均得以保留.

1.2.2 预测与项目筛选

随机选取236名大学生用于初期的项目分析和筛选,问卷采用Likert 5点计分法,0代表“完全不厌恶”,4代表“非常厌恶”.有效问卷234份(男性76名),有效回收率99.15%.①计算每位受测者的厌恶总分并由高到低排序,列于前 27%为高分组,列于后27%为低分组,用独立样本t检验比较高低分组在每个项目上的分数差异,63个项目均被保留.②考察每个项目与总分的相关,仍保留63个项目.③使用探索性因素分析法对63个项目的初始厌恶问卷进行项目筛选,排除共同度小于0.3、因素负荷量小于0.4以及跨因素负荷量大于0.35的项目.结果表明,63个项目的共同性均大于0.3;17、48、54这3个项目的因素负载小于0.4;11、19、29、32、34、36、42、45、50、52、55、57、60、61这14个项目的跨因素负荷量大于0.35(同时在两个因素及以上都具有高负荷);此外,删除了少于3个项目的因素,最后剩余38项.

1.2.3 效标工具

已有研究证明厌恶与精神病理有着密切联系,比如强迫症[18-19]、感觉寻求[4,20]和神经性焦虑特质[4,21-22].因此,为进一步检验厌恶问卷的有效性,选取相关心理特征的量表与厌恶问卷进行相容效度检验.

强迫症症状自评量表(Padua Inventory,PI)由Sanavio编制,用于评估强迫症状[23].本研究采用钟杰等修订的中文版,共48个项目,包括思维失控与怀疑感、受驱使与行为失控感、污染、检查4因子[24].PI总分和4个因素的内部一致性系数范围在0.83~0.96之间,重测信度范围为0.77~0.87.

感觉寻求量表(Sensation Seeking Scale,SSS) 由Zuckerman等最早编制,用于评估愿意为寻求多变、新颖、强烈感觉和经验而付出代价的人格特质[25].SSS-V是测量感觉寻求运用最广泛的版本,本研究采用王伟等基于SSS-V修订的中文版[26],共40个项目,均采用迫选法,有兴奋与冒险寻求、体验寻求、去抑制、厌倦敏感性4个维度.该量表及其分量表的内部一致性系数范围为0.57~0.84,重测信度在0.70~0.94之间.

艾森克人格问卷(Eysenck Personality Questionnaire,EPQ)用来测量人格的内-外向性、神经质和精神质[27].本研究采用我国学者陈仲庚的修订版[28],EPQ总分和分量表的内部一致性系数在0.62~0.83之间,重测信度在0.63~0.87之间.

1.3 数据分析

使用SPSS20.0和AMOS22.0分析数据.

2 结果

2.1 项目分析

题-总相关分析、鉴别度分析表明,各项目与总分的相关系数在0.33~0.64之间,均达到显著水平(P<0.01).依据总分高低进行排列,采用前后27%的标准进行分组,用独立样本t检验比较两组被试在每个项目上的差异,结果显示高低分组在每个题项上的得分均差异显著(P<0.01),说明所有项目均具有良好的鉴别力,因此保留38个项目.

2.2 结构效度

2.2.1 探索性因素分析

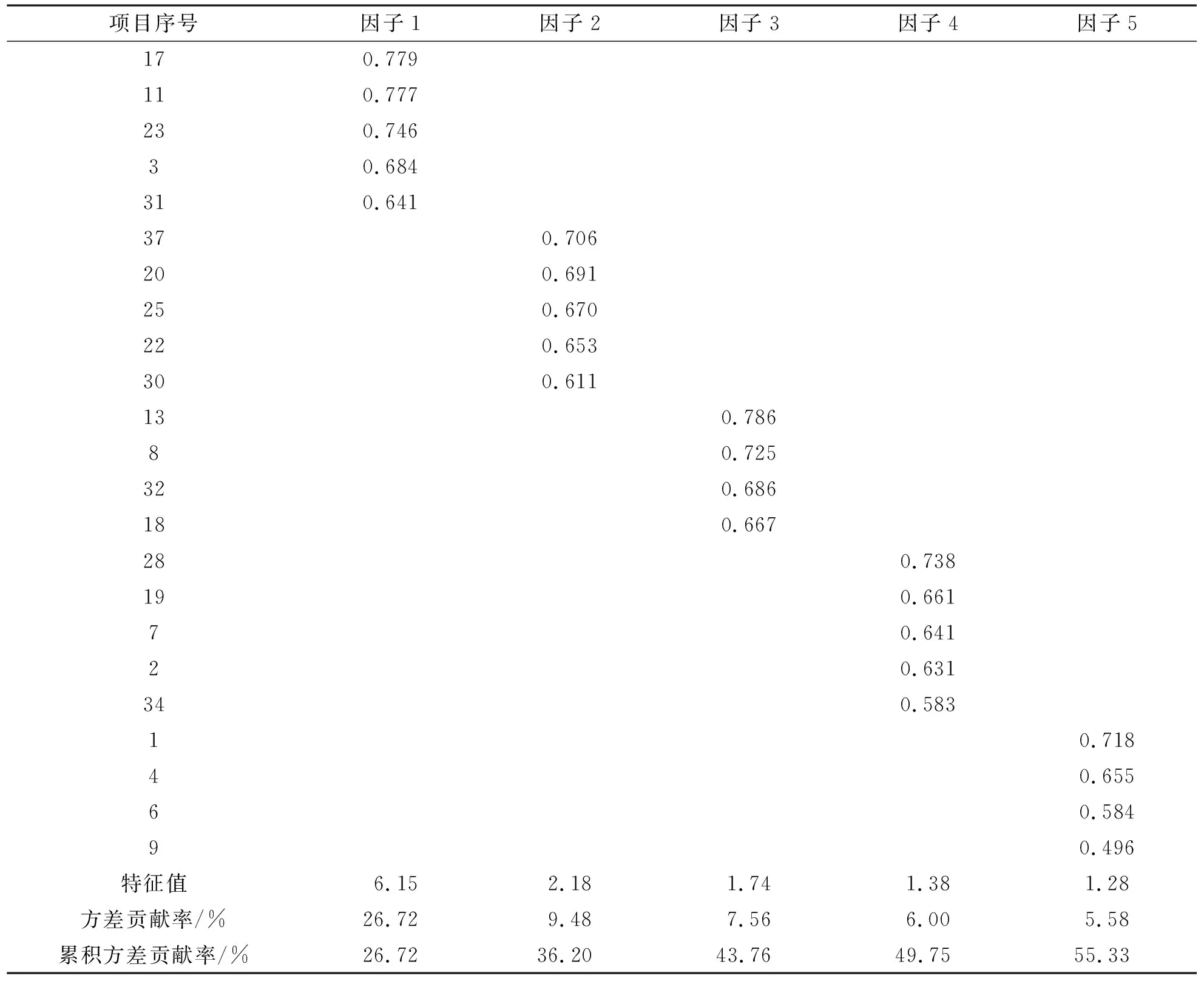

以主成分分析(principal components)、方差极大旋转法(varimax)抽取因子,以特征值大于 1 为依据确定因子数目.排除共同度小于0.3、因素负荷量小于0.4以及跨因素负荷量大于0.35的项目.4次探索性分析结果显示:15的因子负荷小于0.4;27、26、33、12、16、36、38、24、5、21的跨因子负荷大于0.35;35和29、10和14所在因子数少于3.最终抽出特征值大于1的因子5个,共23个项目,累计方差贡献率为55.33%.根据各个因子包含的内容进行命名,依次为:损伤厌恶、病原体厌恶、性厌恶、道德厌恶、细菌厌恶(见表1).

表1 探索性因子分析结果(n = 594)Tab.1 Results of exploratory factor analysis (n = 594)

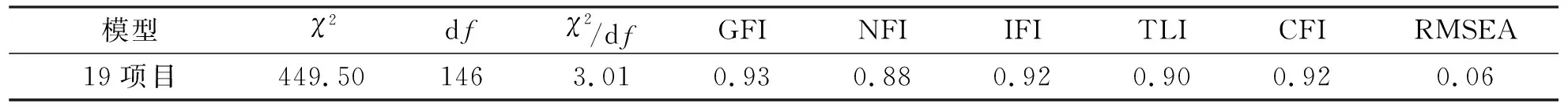

2.2.2 验证性因素分析

对第二批样本(n=598)进行验证性因子分析,进一步检验5个因子的拟合程度.结果显示,病原体厌恶和细菌厌恶2个因子相关系数较高(r=0.85),因为2个因子都涉及个人卫生和具有病菌性的食物项目,如病原体维度中的项目(喝汤时发现汤已经馊掉了)与细菌维度中的项目(看见冰箱里的剩菜上已经长了霉菌),所以将2个因子合并且命名为病原体厌恶.同时,为保证每个因素包含的项目数大致相同,挑选出合并后该因素上负荷量最高的5个项目作为最终项目,19条目4因子的拟合结果表明,模型对数据的拟合效果良好(见表2).

表2 验证性因子分析模型的拟合指数(n = 598)Tab.2 Fit indexes of confirmatory factor analysis (n = 598)

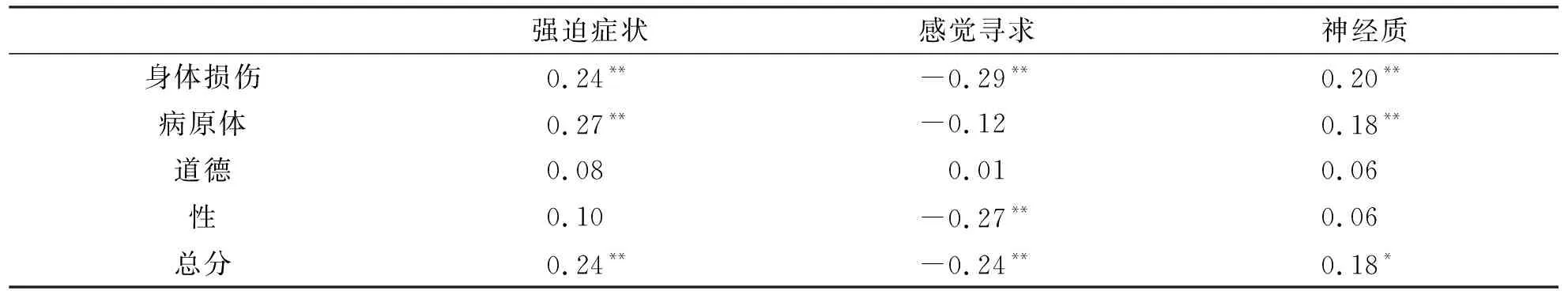

2.2.3 相容效度

对样本3(n=208)进行相容效度检验,结果显示:厌恶问卷总分与强迫症状量表总分、艾森克人格问卷的神经质维度均呈正相关,与感觉寻求量表总分呈显著负相关(见表3).以上结果均符合研究预期且与前人研究结果一致,说明厌恶问卷具有良好的相容效度,确实能测量厌恶情绪.

表3 厌恶量表与相关量表间的相关结果(n=208)Tab.3 Correlation results between disgust scale and related scales (n=208)

2.3 内容效度

合并样本1和样本2的1 192个数据,对19项目4因子的厌恶量表进行内容效度分析,将量表的各个维度与总分的相关作为内容效度的指标.结果表明,厌恶量表各维度与总分间的相关系数在0.31~0.82之间,均达到显著水平(P<0.01),表明该量表有着较好的内容效度(见表4).

表4 厌恶量表总分与各因子间的相关,及其克伦巴赫一致性信度系数(n=1 192)Tab.4 Intercorrelation, item-total correlation, and the alpha coefficients(n=1 192)

2.4 信度分析

对样本1和样本2进行克伦巴赫信度检验,以评估量表的内部一致性信度.结果表明,信度所在范围为0.71~0.87,表明4个分量表与总量表都具有良好的内部一致性信度(见表4对角线).

3 讨论

本研究修订的中文版厌恶量表(Disgust Questionnaire-Revised in Chinese Population,DQ-RCP)包含病原体厌恶、身体损伤厌恶、性厌恶和道德厌恶4个维度,量表的项目区分度、结构效度和信度都较高,表明该量表确实能够有效测量厌恶情绪.

病原体厌恶是指人体对致病体的排斥[7,11],它与DS-R的核心厌恶相似,都和腐败的食物、排泄物及个人卫生有关,但DQ-RCP并不包含动物相关项目,因为与动物有关的项目由于负荷量过小或跨因素负荷全被剔除.但根据病原体厌恶的定义,动物也是致病体的潜在携带者[11],故也可被划为病原体厌恶.另外,DQ-RCP中的病原体厌恶与TDDS的病原体厌恶有所区别.TDDS的病原体厌恶包括身体损伤相关项目,而本量表不包含,且身体损伤厌恶独立成为一维度.这可能是因为在中国传统文化中强调“身体发肤,受之父母”,身体受损在古代被认为是不孝.传统文化的长期影响可能使中国群体的身体损伤厌恶敏感性成为独立的维度.

与以往研究结果一致,本次修订同样证明性厌恶是厌恶情绪结构的组成部分,该结果和DS、TDDS一致;然而,Olatunji等修订的厌恶量表(DS-R)中,将厌恶分为核心厌恶、动物提醒厌恶和遵循魔幻思维法则的污染厌恶,不包含性厌恶.但是Tybur等将性厌恶定义为和繁衍无关的性行为,而不是对健康有威胁的性污染物[7],而具有繁衍目的的性行为本身也是暗示人类的动物本性,因此,一旦性行为和繁衍目的无关,则会诱发厌恶情绪.

道德厌恶是否存在,学者们对此颇有争议.有学者认为人们对道德违反事件的厌恶只是一种用于形容愤怒的修辞和比喻,并不会引发实际的厌恶情绪反应,但相关行为研究和脑科学研究都证明道德厌恶的存在.道德厌恶能引起与生理厌恶类似的情绪反应,包括自我报告厌恶体验[29-30]、面部表情[9,29]等,而且道德厌恶具有与生理厌恶相同又相区别的神经基础[10,31-33].DS-R韩国修订版结果中的社会排斥厌恶虽不直接代表道德厌恶,但与道德厌恶的概念相似[14].本研究的探索性和验证性因素分析结果都显示道德厌恶为独立的维度,这与TDDS的结果也一致.但从具体项目内容看,除了“看见有人偷手机”和“在法律文件上伪造他人签名”两个项目外,DQ-RCP与TDDS存在一些异同 (例如,DQ-RCP:和80岁老人抢座位、殴打自己的父亲、向老人兜售假药以骗取钱财;TDDS:学生作弊、欺骗朋友、为买票而插队、在商业交易中故意撒谎).可以发现在不同的项目中,DQ-RCP的项目都涉及他人,而TDDS的项目多与个人有关,这可能是源于东西方的道德文化差异.中国长期信奉儒家文化,强调人情,注重与他人关系的和谐,而西方道德观秉承自主道德原则,强调个人的自由、权利、公正和关爱等[34].

本研究存在一些不足,首先是样本的代表性需要进一步的提高,包括预实验中应增加非学生样本,正式测验中应进一步增加成年晚期被试的数量以及考虑到社会阶层的影响.其次,未来研究中应考虑重测信度检验.此外,随着中国社会发展,以及国内外文化的相互影响,国民的观念和行为,尤其在性和道德方面,在逐步发生变化,因此社会和文化发展对厌恶结构变化的作用也值得深入探究.

——基于体育核心期刊论文(2010—2018年)的系统分析