论《三国演义》叶逢春本的考证价值与校勘价值

欧阳健

(山西大学 文学院,山西 太原 030006 )

一

《三国演义》版本研究有两个着力点:一是寻源,是推求《三国演义》原著面貌;二是溯流,是梳理《三国演义》的传播过程。四十年的《三国演义》版本热,兴奋点侧重于演变之厘清:数十种明清刊本,备受关注;若干未经著录的版本(如辽宁图书馆藏松盛堂本、张青松藏致和堂本、介休书厮藏本等),亦进入研究者的视野[1]。惟于《三国演义》原本之探寻,却略显后劲不足。

早在1980年,章培恒、马美信校点的嘉靖本《三国志通俗演义》出版,前言旗帜鲜明地写道:

自清初以来,由于毛纶、毛宗岗父子修改过的《三国演义》广泛流传,罗氏原本《三国志通俗演义》反而较少受到注意,有少数研究工作者甚至把毛本《三国演义》作为研究罗贯中及其创作的依据,或把《三国演义》中表现毛氏父子观点的部分作为元末明初的社会现象来加以研究。所以,重印《三国志通俗演义》,使更多的读者能够得到这部书,显然是一项有益的工作[2]前言1。

这一警示,有极强的现实针对性。尽管所有《中国文学史》著述,都将《三国演义》列为明代文学,以清初毛本为底本的《三国演义》出版物,仍堂而皇之署上“罗贯中著”,畅销不衰。不仅普通读者读的是毛本,“少数研究工作者”(也许并不算少),也默认毛氏父子为牵合其历史观、伦理观和文学观而大量改动的本子,充当《三国演义》的“正本”而恬不为怪。

令人遗憾的是,章培恒、马美信当年突现“罗氏原本”的努力,并未撼动毛本对《三国演义》出版物的垄断。从主观一面说,他们判定嘉靖本为“罗氏原本”,主要依据是夹注的“今地名”:“据《元史·文宗纪二》:天历二年(1329),‘改潜邸所幸诸路,名建康曰集庆,江陵曰中兴,琼州曰建宁,潭州曰天临。’原来,在1328年元皇室内部发生了一次争夺帝位的、规模很大的内乱,兵祸波及于四行省,征调所及者尚不在内;其后文宗战胜,为了庆贺,遂有此更改地名之举。……然而,在《三国志通俗演义》中,却仍然把建康、江陵、潭州作为‘今地名’,而不把集庆、中兴、天临作为‘今地名’,这是否可以理解为该书写作时,还没有集庆、中兴、天临这样的‘今地名’呢?倘若可以这样理解,则《三国志通俗演义》似当写于文宗天历二年(1329)之前。”[2]前言9-10

这一结论,是以某某未作为“今地名”的否定形式推论出来的,忽略文宗为显示政绩以阴谋手段取帝位所改地名,其政敌是不会尊重的。加之夹注是否出作者之手,又尚未寻到铁证,遂遭到“完全是钻牛角尖”“岂非南辕而北辙”[3]的批评,使之淹没于质疑声中。

更为重要的是,章培恒、马美信未就嘉靖本自身,进行具体细微的辨析与考证。从骨子里讲,真正的“罗氏原本”惟其稿本方可当之。罗氏稿本问世后,长期流传的抄本也已消失无存。郑振铎认为嘉靖本是最接近原作的版本,其他诸本与之“并无多大的差别,至多只有几个字的不同,或不关重要的一二句东西的增删而已”[4]199,已成其时学者的共识,章培恒、马美信亦不能例外。他们整理的本子号为“点校本”,实际上是点而不校。明知嘉靖本有许多缺憾(这些缺憾又被不适当地夸大),却无法以同等当量的版本进行校勘,只能让其以原始状态存在。加之毛本的“成熟”“完美”又被人为拔高,将其作为《三国演义》基本读物与研究材料的状况,便依然延续至今了。

二

2005年,全国图书馆文献缩微复制中心,将《西班牙藏叶逢春刊本三国志史传》影印出版,提供了另一个嘉靖刊本的物质存在,使探寻《三国演义》的初始面目,出现了转机。

先前的嘉靖本,卷首有修髯子嘉靖元年(1522)《三国志通俗演义序》;新见的嘉靖本,卷首有钟陵元峰子嘉靖二十七年(1548)《三国志传加像序》。为便于区分,前者可称“嘉靖元年本”,后者可称“嘉靖二十七年本”(也可约定俗成称叶逢春本)。

嘉靖元年本以绵纸大字刊印,疏朗清秀,是明版书籍之精刻者。叶逢春本上图下文,刻工稍粗,错讹不少。如卷之一“刘玄德斩寇立功”,叙卢植对玄德曰:“更助汝一千官军,就去打听消息,约会剿捕。”叶逢春本作“一个军官”;“曹孟德谋杀董卓”,叙曹操对陈宫曰:“吾归乡中,发矫诏于四海,使天下诸侯,共兴兵诛董卓,吾之愿也,奈何天不从之。”叶逢春本作“奈何天下从之”,都是刻工粗疏的产物。“董卓议立陈留王”叙董卓令儒作表,中有:“溃痈虽痛,胜于内食。”叶逢春本作“胜于养毒”,不知《后汉书·董卓传》有云:“臣闻扬汤止沸,莫若去薪;溃痈虽痛,胜于内食。”《资治通鉴·汉灵帝中平六年》胡三省注云:“言痈疽蕴结,破之虽痛,胜于内食肌肉,浸淫滋大也。”则是水准低下的反映。

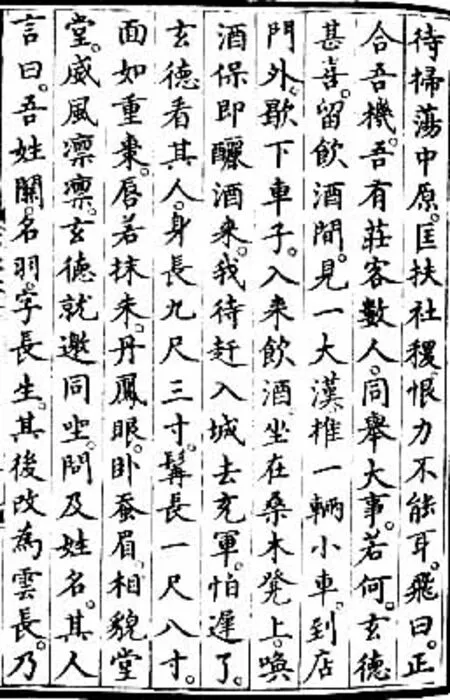

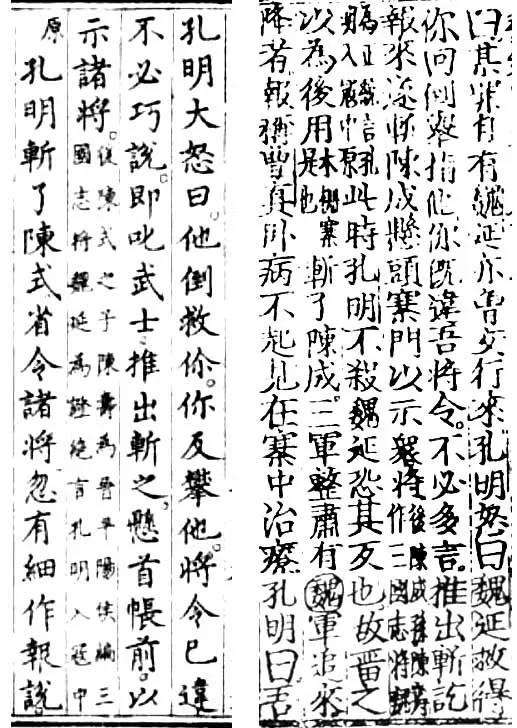

不过,嘉靖元年本文字也有错的,而叶逢春本却是对的。如嘉靖元年本卷之二“李傕郭汜乱长安”:

布曰:“自从招讨杀董卓之后,又遭傕、汜之变,飘零关东,诸侯并不相容。昨蒙使君力救徐州,布因此袭兖州,以分其势,不料反遭曹操之机,累及关张。”

而叶逢春本则为:

布曰:“自从奉诏讨杀董卓之后,又遭傕、汜之变,飘零关东,诸侯并不相容。昨蒙使君力救徐州,布因此袭兖州,以分其势,不料反遭曹操之机变,累及张邈。”

嘉靖元年本的“招讨杀”,显系“奉诏讨杀”之误;“机”,亦应如叶逢春本作“机变”。张邈原为董卓属下,董卓曾封其为陈留太守;后吕布势穷,亦弃张杨去投张邈。故叶逢春本作“累及张邈”是对的,嘉靖元年误为“累及关张”,就不知所云了。

以文字繁简论,嘉靖元年本是繁本,叶逢春本为闽版之简本。简本的目标是节缩纸版,省工省料。与嘉靖元年本相比,叶逢春本缩略文字约七分之二。删节办法有二:一是压缩字句,二是删去段落。删去“游词馀韵、神情寄寓处”,需字斟句酌,颇为费神;砍去大段文字,省力省时,效果明显。叶逢春本采用者,以后者居多。如卷之十“曹孟德横槊赋诗”,嘉靖元年本作:

曹操得徐庶去了,心中稍安。操遂上马,先看沿江旱寨,次看水寨。乘大船一只于中央,上建“帅”字旗号,两傍皆列水军,船上伏弓弩千张,曹操居于上。时建安十三年冬十一月十五日,天气晴明,平风静浪,操令置酒设乐:“吾今夕欲会诸将。”天色向晚,东山月上,皎皎同白日。长江一带,如横素练。操坐大船之上,左右侍卫者,皆锦衣绣袄,荷戈执戟,何止数百人。命文武等官,各依阶位而坐。操指南屏山如画,东视柴桑之境,西观夏口之江,南望樊山,北觑乌林,四顾空阔,心中暗喜。曰:“吾自起义兵以来,与国家去凶除害,誓愿扫清四海,削平天下。但所未得者,江南也。吾得江南富饶之地,可以富国强兵。今手下有百万雄师,更有诸公用命效力,何愁功业不成耶?收复江南之后,别无事矣,与诸公共享富贵,以乐太平。吾不忘今日之语,诸公幸留意焉。”文武皆起而称谢,曰:“愿得早和凯歌,终身皆赖主公之事。”操大喜,命左右行酒。饮至半夜,操酒酣,遥指南岸曰:“周瑜、鲁肃,不识天时,幸有归顺之人,为彼腹心之患,此天助吾也。”荀攸曰:“丞相勿言,恐有漏泄。”操欢笑曰:“吾观座上诸公、近侍左右,皆孤心腹之人也,言之何碍?”又指夏口曰:“刘备、诸葛亮,汝不料蝼蚁之力,摇撼吾泰山之重也。”顾与诸将曰:“吾今年五十四岁矣,如得江南,诚有所喜。昔日桥大老与吾至契,托二女欲令待吾,吾视之,皆有国色。不料被孙策、周瑜之所娶,吾新构铜雀台于漳水之上,今得江南,定娶二桥,置之台上,以足吾愿也。”(先是孔明借意说周瑜,到此曹操亦有此意)言讫大笑。故后来杜牧之有诗曰:“折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。东风不与周郎便,铜雀春深锁二桥。”

叶逢春本将此大段文字删去,既无曹操新构铜雀台于漳水之事,亦无“今得江南,定娶二桥”之语,一下子省下六百馀字,是为典型的简本手段。

那么,叶逢春本是不是据二十六年前的嘉靖元年本删繁为简的呢?且看以下几个例证:

1.嘉靖元年本卷之一“祭天地桃园结义”,叙玄德于涿郡招军榜下,初识张飞,遂与同入村中,告以“扫荡中原,匡扶社稷”之志。飞曰:“正合吾机。吾有庄客数人,同举大事若何?”此下作:

玄德甚喜。留饮酒间,见一大汉推一辆小车,到店门外,歇下车子,入来饮酒。坐在桑木凳上,唤酒保即酾酒来:“我待赶入城去充军,怕迟了!”

而叶逢春本则为:

玄德甚喜,飞遂邀玄德入酒店。正饮间,见一大汉推一辆小车,到店门外,歇下车子,入来饮酒。坐在桑木凳上,唤酒保即酾酒来:“我待赶入城去充军,怕迟了!”

叶逢春本不仅没有省略,反而多出“飞遂邀玄德入酒店”八字,情节却更合理了。按嘉靖元年本,刘备、张飞已同入村中,怎么会遇上酒店里的关公呢?只有加上“飞遂邀玄德入酒店”,待关公到店门外,入来饮酒,方才合理。

2.嘉靖元年本卷之一“废汉君董卓弄权”,叙董卓“常引一军出城外,前行到阳城。时当二月,村民社赛,男女皆集,引军围住,尽皆杀之,掠其妇女财物,收万千馀件,都装在车上,悬头千馀颗于车下,连轸还都”。既然是“男女皆集”,“尽皆杀之”,则“掠其妇女”就不通了。叶逢春本多了三个字,作“将男子尽皆杀之”,就不再矛盾了。

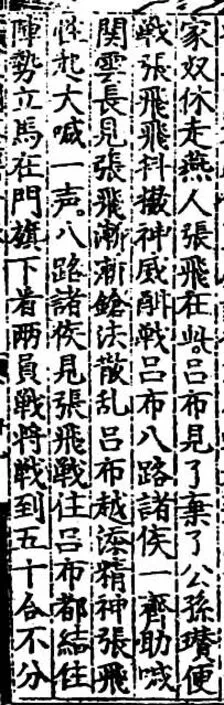

3.嘉靖元年本卷之一“虎牢关三战吕布”,叙张飞抖擞神威,酣战吕布:

八路诸侯见张飞渐渐枪法散乱,吕布越添精神。张飞性起,大喊一声。云长把马一拍,舞八十二斤青龙偃月刀,来夹攻吕布。三匹马丁字儿厮杀,又战到三十合,两员将战不倒吕布。刘玄德看了……

而叶逢春本则为:

八路诸侯,一齐助喊。关云长见张飞渐渐枪法散乱,吕布越添精神。张飞性起,大喊一声。八路诸侯,见张飞战住吕布,都结住阵势,立马在门旗下看。两员战将,战到五十合,不分胜负。云长把马一拍,舞八十二斤青龙刀,来战吕布。三匹马丁字儿厮杀,又战到三十合,两员将战不倒吕布。刘玄德看了……

叶逢春本在“八路诸侯”之后,多出“一齐助喊关云长”七字,那看出张飞“渐渐枪法散乱”的,便是关云长。叶逢春本后面,还多出了“八路诸侯,见张飞战住吕布,都结住阵势,立马在门旗下看。两员战将,战到五十合,不分胜负”三十一字,两度关照八路诸侯的反应。尤其是“两员战将战到五十合”,与“三匹马丁字儿厮杀又战到三十合”,层次交代,清楚分明。

嘉靖元年本是繁本,叶逢春本是简本,如果叶逢春本所据的底本是嘉靖元年本,就不可能把此本所没有的文字“删简”出来。鲁迅说:“倘是删存,无烦改作也。”[5]151比嘉靖元年本多出的文字,不会是有意添加。叶逢春本若不是据嘉靖元年本删繁为简,它所据以删繁为简的,就是别一个更早、更接近于《三国演义》初始面目的本子。两个嘉靖刊本,不是相互传承的父子关系,而是各有渊源的兄弟关系。叶逢春本又是简本中的繁本,虽然在总体上不如嘉靖元年刊本,但又保存旧本的若干嘉靖元年本所没有的文字,是特别值得珍视的。

叶逢春本的出现,改变了嘉靖元年本一枝独秀的状况。首先突现并提到议事日程上的,就是判定“小字注”性质的考证价值。郑振铎很早就提到:“嘉靖本于原文之下,原有少许注释,或为刊行者所加,或即罗氏原本所有,惟极为简略……”[4]197这种正文中双行夹注的“小字注”,究竟出何人之手?是作者随手添注?还是后人所为?是四十年争论而无结果的《三国演义》学术热点之一。

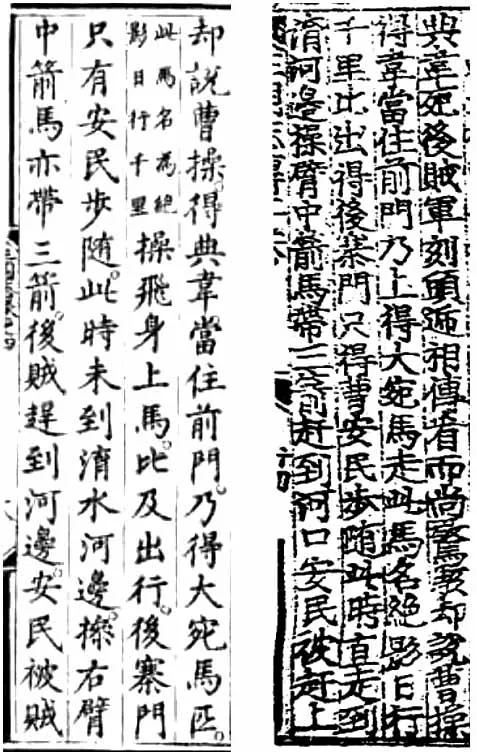

且来看嘉靖元年本卷之四“曹操兴兵击张绣”的一段文字:

却说曹操,得典韦当住前门,乃上得大宛马匹(此马名绝影,日行千里)。操飞身上马,比及出行后寨门,只有安民步随。此时未到淯水河边,操右臂中箭,马亦带三箭。后贼赶到河边,安民被贼赶上,砍为肉泥,操急骤马冲波过河。后人有诗曰:

孟德奸雄世莫同,南阳张绣逞英雄。喊声大震三更后,烈焰争飞满寨红。荀彧逃亡随野渡,曹公绝影恨飘蓬。骏骑激水奔波过,堤畔仍存旧马踪(今舞阴淯水河边有曹公绝影马迹)。

假定“小字注”为后人所加,夹注“此马名绝影日行千里”九字原是没有的。这就让诗句“曹公绝影恨飘蓬”的无有着落。而在叶逢春本,“此马名绝影日行千里”是正文,诗后之小注“今舞阴淯水河边有曹公绝影马迹”,亦为正文而稍有变异:“至今水边有绝影马迹,在舞阴地面。”这就证明,“小字注”不是后人所加,是出于作者的命笔。

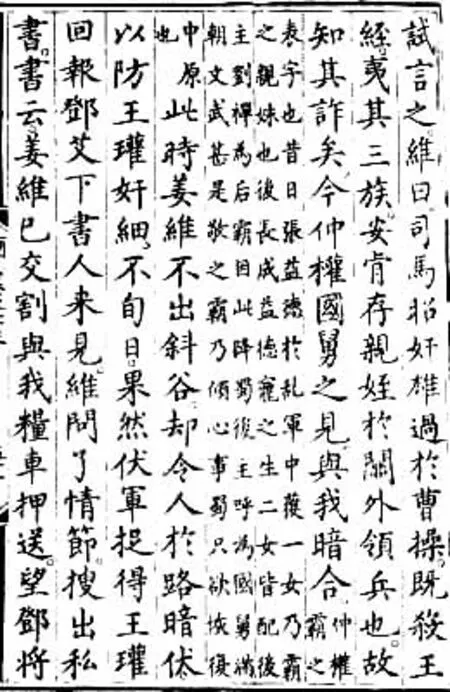

再看嘉靖元年本卷之二十三“姜伯约弃车大战”,叙夏侯霸谏姜维不可准信王瓘之言。维曰:“司马昭奸雄,过于曹操,既杀王经,夷其三族,安肯存亲侄于关外领兵也?故知其诈矣。今仲权国舅之见,与我暗合。”嘉靖元年本有一夹注:

仲权,霸之表字也。昔日张益德于乱军中获一女,乃霸之亲妹也。后长成,益德宠之,生二女,皆配后主刘禅为后,霸因此降蜀。后主呼为国舅,满朝文武甚是敬之。霸乃倾心事蜀,只欲恢复中原也。

记得六七年前,“张飞是曹操的侄女婿”说,曾被媒体炒得沸沸扬扬,实与此事有关。据裴松之《三国志》注引《魏略》言:“建安五年,时霸从妹年十三四,在本郡,出行樵采,为张飞所得。飞知其良家女,遂以为妻,产息女,为刘禅皇后。”夏侯霸为夏侯渊之子,从妹便是夏侯渊的堂侄女,论辈分张飞算是夏侯渊的堂侄女婿,而曹操是夏侯渊的族兄,故张飞也可说是曹操的堂侄女婿。嘉靖元年本夹注,无非将从妹改为亲妹而已。但如果没有这条夹注,则“仲权国舅”的称谓就脱空了。这在继承宋元平话传统,要求事事有交代、语语有出处的通俗小说,是不应该发生的。结论是:夹注出自作者之手,是与正文同时写作的。

有人也许会说,叶逢春本版面太小,故将夹注一律改为正文。但叶逢春本亦自有夹注(数量比嘉靖元年本少),二者且有可比之处。如嘉靖元年本卷之二十“诸葛亮四出祁山”,叙孔明叱武士斩陈式,悬首帐前,以示诸将,夹注曰:

后陈式之子陈寿为晋平阳侯,编《三国志》,将魏延为证,绝言孔明入寇中原。

而叶逢春本夹注曰:

后陈成孙陈寿作《三国志》,将魏为正统,言“孔明入寇中原”。

其后又转为正文,曰:“此时孔明不杀魏延,恐其反也,故留之以为后用。”下又加夹注曰:“木栅寨是也。”嘉靖元年本的“陈式”,就是叶逢春本的“陈成”,人名孰对孰错,暂且不论。二者的最大差异是陈寿的身份:是陈式的儿子,还是孙子?

据《三国演义》交代,孔明斩陈式,是建兴八年(230)秋八月;而陈寿生于建兴十一年(233),不可能是陈式之子,故嘉靖元年本的夹注是错的;“陈寿编《三国志》将魏延为证”云云,也不可通。叶逢春本云“陈寿作《三国志》,将魏为正统,言‘孔明入寇中原’”是正确的;则其言陈寿为陈式之孙,也大体不差。

纵观全书的小字夹注,并无通盘体例,不是严格的注释,更不是艺术的评点。往往率意为之,长短不一,分布不均,既有注音释义,亦有补充史事、引用典故、品评人物,为的是交代细节,前后呼应,预告结局,引申发挥,插科打诨,是作者与受众的沟通与交流。如卷之六“关云长五关斩将”:

公遂割帛束住箭伤,于路恐人暗算,不敢久停,连夜奔沂水关来。把关将并州人氏,姓卞名喜,善使流星锤,原是黄巾贼馀党,后投曹操,拨来守把关口(黄巾降者多,话中无用,多不载),早有人报去。却说关公杀了韩福(这韩福不是冀州韩馥。韩馥在那张邈处,心疑刎死。这个是纳粮买官的),卞喜寻思一计,就关前有座寺,名曰镇国寺,是汉明帝御前香火院,至董卓时废了,曹操又使韩福重修。卞喜就寺中,埋伏下刀斧手二百馀人,约定击盏为号,要害云长。……关公急来看二夫人,早有军人,将欲围住,见公来,四散奔走。公皆赶散,谢净长老曰:“若非吾师,已被此贼之害。”公遂辞净长老行。净曰:“贫僧此处难容,收拾衣钵,亦往他处云游。后会有期,将军保重。”(这僧后来有相见处)普净相别去了。……胡班寻思:“我不识关云长怎生模样,当往观之。”胡班遂至驿中,问驿吏曰:“关将军在何处?”吏曰:“厅上看书者是也。”胡班往观,见云长左手绰髯,凭几于灯下看书。班见了大惊曰:“真天人也!”语言颇高。公问何人,胡班入拜曰:“荥阳太守下从事胡班。”云长曰:“莫非许都城外胡华之子否?”班曰:“华乃班之父也。”公唤从者,于行李中取书付班。班看毕,叹曰:“险些误害忠良!”遂入密告曰:“王植心怀不仁,欲害将军,令四面一千火把,约二更放火。胡班今去开门,请将军急收拾车仗行李出城。”云长大惊,慌忙请二嫂上车。……公感激胡班不已(后公闻知胡班被王植家人所杀)。

这段书中,有四条夹注。一条曰:“黄巾降者多,‘话’中无用,多不载。”“话”者,“说话”也,正宋元“说话人”的口吻。一条曰:“这韩福不是冀州韩馥。韩馥在那张邈处,心疑刎死。这个是纳粮买官的。”福与馥,字形相去甚远,读者不会弄错,若是后人加注,实属多此一举。然福与馥音近易淆,故讲述时需交代清楚,分明是针对听众的,仍是说话的遗习。韩福乃无名之辈,是纳粮买官的;韩馥却是历史名人,确系往依张邈,心疑刎死。一条曰:“这僧后来有相见处。”为的是与后文“玉泉山关公显圣”相呼应。一条曰:“后公闻知胡班被王植家人所杀。”胡班对关公有恩,故须交代他的结局。这些都是“说话人”的路数。灌园耐得翁《都城纪胜》“瓦舍众伎”条说:“讲史书,讲说前代书史文传、兴废争战之事,最畏小说人,盖小说者能以一朝一代故事,顷刻间提破。”[6]提破者,前后呼应,预告结局,就是点破,说破。鲁迅概括平话艺术的特点是:“大抵史上大事,即无发挥,一涉细故,便多增饰,状以骈俪,证以诗歌,又杂诨词,以博笑噱。”[5]119夹注性质,大抵如是。

可以相信,罗贯中行文之时,定是信笔直书,一气呵成,不会先分出“正文”与“夹注”。其所写的文字,都是大小一律的。只有在付刻的时候,才会考虑是否变成夹注。雕刻双行小字夹注,节省版面不多,难度却增加了。采用小字夹注,应该有别的动机在。

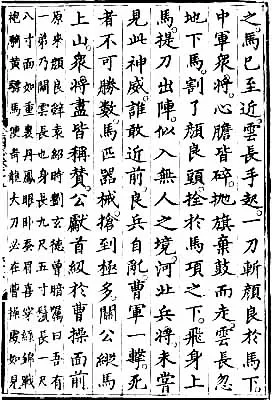

如嘉靖元年本卷之五“云长策马刺颜良”:

公奋然上马,倒提青龙刀,跑下土山,将盔取下,放于鞍前。凤目圆睁,蚕眉直竖,来到阵前。河北军见了,如波开浪裂,分作两边,放开一条大路,公飞奔前来。颜良正在麾盖下,见关公到来,恰欲问之,马已至近,云长手起,一刀斩颜良于马下。中军众将,心胆皆碎,抛旗弃鼓而走。云长忽地下马,割了颜良头,拴于马项之下,飞身上马,提刀出阵,似入无人之境。河北兵将,未尝见此神威,谁敢近前?良兵自乱。曹军一击,死者不可胜数,马匹器械,抢到极多。关公纵马上山,众将尽皆称赞。公献首级于曹操面前(原来颜良辞袁绍时,刘玄德曾暗嘱曰:“吾有一弟,乃关云长也。身长九尺五寸,须长一尺八寸,面如重枣,丹凤眼,卧蚕眉,喜穿绿锦战袍,骑黄骠马,使青龙大刀,必在曹操处。如见他,可教急来。”因此颜良见关公来,只道是他来投奔,故不准备迎敌,被关公斩于马下)。

其后有赞诗曰:“只因玄德临行语,致使英雄束手亡。”与夹注相呼应,证明夹注确实出自作者之手。刊本为何要改?原因是“颜良见关公来,只道是他来投奔,故不准备迎敌,被关公斩于马下”,有贬低关公的武艺之嫌,故缩为夹注,以减少读者的关注度。

回到夏侯霸为“仲权国舅”的夹注,原本亦当为正文。然古人崇敬的,是不近女色的好汉,若犯了“溜骨髓”三字,是要惹人耻笑的。《三国演义》未正面写关公、张飞的婚姻;赵范纳降,与赵云结为兄弟,及要将嫂樊氏嫁之,赵云大怒,一拳打倒赵范,愤怒上马出城,都是遵循不近女色的套路。如今关涉张飞的隐私,冒出于乱军中获夏侯霸亲妹一事,岂非有损英雄气概?故亦缩为夹注,以减少读者的关注度。

可以相信,是刻印时将正文改为小字注,而不是相反。确认了夹注出作者之手,是《三国演义》的有机组成部分,则用“今地名”来考证成书年代,就有相当的可信性了。1983年初,我读章培恒《〈三国志通俗演义〉前言》,又读袁世硕《明嘉靖刊本〈三国志通俗演义〉乃元人罗贯中原作》,受其据小字注“今地名”断代的触发,对书中二十馀条“今地名”全面排比,发觉注“今地名”既有元或元以前的,亦有元明两代难以区分的,唯有两条为明代所独有,卷十二“耒阳张飞荐庞统”耒阳县夹注:“今属衡州。”查《元史·地理志》,元代有衡州路,领县三,无耒阳;另设耒阳府,不属衡州路所辖;查《明史·地理志》:“衡州府,领耒阳。”又谓:“元耒阳州,直隶湖南道,洪武三年降为县。”表明耒阳州在元代不属衡州,明朝建国之初也不属衡州;它之归衡州领辖,应在洪武三年(1370)由州降为县之后。推断添上这条注释的时间,必在洪武三年之后。于是写成《试论〈三国志通俗演义〉的成书年代》,以为《三国志演义》可能于明初开笔,第十二卷的写作不早于洪武三年(1370);处在安定统一环境的五十多岁的罗贯中,着手撰写这样一部巨著,主客观因素都是具备了的。带着这篇论文,参加了1983年4月成都第一届全国《三国演义》讨论会,文章刊于《三国演义研究集》(四川省社会科学院出版社1983年版),被学术界列为《三国演义》成书年代四说之一。四十年研究实践,表明此一判断是经得起检验的。

三

最后,就要说到叶逢春本的校勘价值了。所谓校勘有两层意思:一是比较异同,二是勘定取舍。校改,校改,校了,就必然要改;一字不动,不叫校改。校改包括补、删、改。但凭什么补、删、改?不是主观的判断,而是客观版本的依据。《三国演义》版本研究的最终目标,是通过精校细勘,整理出接近罗贯中原作的定本,回归正本,正本清源,以为广大读者服务。而校勘的最佳方案,则是以嘉靖元年本为底本,以叶逢春本为参校本。

论到具体的操作,则包括补、删、转、改四项,现试论之。

其一曰补。

叶逢春本是简本,但所据的本子更早更接近原本;叶逢春本比嘉靖元年本多出的文字,应视具体情况,补进文本。

首先可补进开篇大段的古风。嘉靖元年本“祭天地桃园结义”,开首即贸然曰:“后汉桓帝崩,灵帝即位,时年十二岁。朝廷有大将军窦武、太傅陈蕃、司徒胡广,共相辅佐。”而叶逢春本则有一篇古风:

一从混沌分天地,清浊剖辟阴阳气。开天立教治乾坤,伏羲神农与黄帝。少昊颛顼及高辛,唐尧虞舜相传继。夏禹治水定中华,殷汤去网行仁义。成周历代八百年,战国纵横分十二。七雄干戈乱如麻,始皇一统才三世。高祖谈笑入咸阳,平秦灭楚登龙位。惠帝懦弱吕后权,文景无为天下治。聪明汉武学神仙,昭帝芳年弃尘世。霍光废立昌邑王,孝宣登基喜宁谧。元帝成帝孝哀帝,王莽篡夺朝廷废。大哉光武后中兴,明章二帝合天意。和殇安顺幸清平,冲质两朝皆早逝。汉家气数至桓灵,炎炎红日将西坠。献帝迁都社稷危,鼎足初分天地碎。曹刘孙号魏蜀吴,万古流传三国志。

按,明代已有了“二十一史”序列,而第一部历史演义,却是从三国“中间突破”的,这就有了追溯“历史源头”、构筑讲史系统的使命。叶逢春本开篇的古风,朗朗上口,极易记诵。《三国演义》是讲“万古流传三国志”的,开篇从“一从混沌分天地”说起,历数伏羲、神农、黄帝,直讲到“献帝迁都社稷危,鼎足初分天地碎”,最后引出“曹刘孙号魏蜀吴”的故事,符合宋元讲史平话的特征。

嘉靖元年本为何删除开篇?可能是修髯子《〈三国志通俗演义〉引》,曾“原作者之意,缀俚语四十韵于卷端”,体裁与这篇古风相似,故尔删去。而其要义是“欲知三国苍生苦,请听通俗演义篇”,乃《三国演义》内容的概括,与历史溯源完全不同,亦非作品的有机组成部分。现据叶逢春本补进这篇古风,实可取代毛本卷首杨慎《临江仙》词,真正做到“以诗起,以诗结”,冲淡“是非成败转头空”的隐士意绪,呼唤“担当生前事、何计身后评”的英雄情怀。

在此一特例之外,是补上因夺、漏、阙造成的文字缺失。如嘉靖元年本卷之一“刘玄德斩寇立功”,叙张梁、张宝引败残军士,夺路而走:“见一彪人马,尽行打红旗,当头截住去路。”叶逢春本作:“正走之间,前有一彪人马,尽行打红旗,当头截住去路。”据补“正走之间前”五字,就有节奏感了。又如嘉靖元年本卷之一“安喜张飞鞭督邮”,叙张飞鞭督邮,飞曰:“此等害民贼,不打死等甚!”督邮告曰:“玄德公救性命!”叶逢春本作:“玄德公救性命则个!”据叶逢春本补“则个”二字,哀告口气就出来了。

这还是三五字的小补。如嘉靖元年本卷之二“袁绍孙坚夺玉玺”,叙是夜星月交光,暖风习习,孙坚按剑露坐,仰观天文。旁有军士指曰:“殿南有五色毫光,起于井中。”叶逢春本作:

旁有军士指曰:“殿南有五色毫光,上冲天汉。”坚看之,果见五色光芒,照人眼目。下阶寻之,见毫光起于井中。

军士看到殿南有五色毫光,却不定知其起于井中。直待孙坚寻之,方见毫光起于井中。此处有两“五色毫光”,嘉靖元年本因窜行脱文而致误,据叶逢春本补足,效果就不同了。又如嘉靖元年本卷之十九“孔明秋夜祭泸水”,孔明“和面为剂,塑成人头”,叶逢春本则为“塑成假人头,眉目皆人类之状”,就形象多了。

其二曰删。

多出文字,称为衍文。嘉靖元年本偶有无意添入者。如卷之一“刘玄德斩寇立功”,叙刘备家寒,贩履织席为业,“舍东南角上有一桑树,高五丈馀,遥望童童如小车盖”。叶逢春本“舍”作“草舍”,该补。然“小车盖”却为“车盖”。童童二字,夹注曰:“独立貌。”道是“小车盖”,就不对了,故据叶逢春本删“小”字。

嘉靖元年本卷之十七“关兴斩将救张苞”,叙孙桓奏曰:“臣身边有大将二员,乃李异、谢旌。论此二将,有万夫不当之勇。乞数万之众,即擒刘备矣。”权曰:“孤侄虽勇,争奈年幼,必得一人,相助为上将可也。”孙桓已言有大将二员,孙权再说“必得一人,相助为上将”,岂非文不对题?据叶逢春本删去“将可也”三字,成了“必得一人,相助为上”,便利落多了。

其三曰转。

小字注既已确为作者手笔,写于创作正文的同时,将小字注转为正文,实乃题中应有之义。对嘉靖元年小字注处理方式有三:如叶逢春本是正文,则按正文处理;如叶逢春本亦为小字注,则仍加上括号作为小字注;释义注音,可视具体情况,改为页下注。如嘉靖元年本卷之一“安喜张飞鞭督邮”,有两条小字注:

督邮至县(督邮乃宋参军判官,有权),玄德出廓迎接,见督邮到,慌忙下马施礼。……督邮急起,唤左右捉下。被张飞用手揪住头发,直扯出馆驿,径揪到县前马枊上缚住(枊,鱼浪切,系马桩也)。飞攀下柳条,去督邮两腿上鞭打到二百,打折柳枝十数条。

叶逢春本两条小字注,皆为正文,即据以转为正文。后一条“枊,鱼浪切,系马桩也”,转为“枊,即今系马桩是也”,枊字页下注音:àng。

再如嘉靖元年本卷之九“长阪坡赵云救主”,叙糜芳言赵云反:

张飞曰:“兄弟亲去寻他去。如撞见,一枪刺死。”玄德曰:“休错疑了。岂不见你二兄云长诛颜良也?子龙必不弃吾,任他自去,不要相逼。吾料子龙,必不弃吾也。”(此玄德知人为哲处)张飞唤众将:“跟我来!”只有二十骑跟去。其余都跟玄德去了(原来张飞常要鞭挞军士,愿跟者少)。张飞引二十馀骑,同至长阪桥(此桥皆是木植,非石桥也)。张飞回看桥东一带树木,飞生一计(粗人作细事),教从者二十馀骑,却砍下树枝,拴在马尾上,只在树林内往来驰骋。

有四条夹注。而叶逢春本两为正文,两为夹注。可处理为:

张飞曰:“兄弟亲去寻他去。如撞见,一枪刺死。”玄德曰:“休错疑了。岂不见你二兄云长诛颜良也?子龙必不弃吾,任他自去,不要相逼。吾料子龙,必不弃吾也。”(此玄德知人为哲处)张飞唤众将:“跟我来!”只有二十骑跟去,其馀都跟玄德去了。——原来张飞常要鞭挞军士,愿跟者少。张飞引二十馀骑,同至长阪桥。此桥皆是木植,非石桥也。张飞回看,桥东一带树木。飞生一计(粗人作细事),教从者二十馀骑,却砍下树枝,挂在马尾上,只在树林内往来驰骋。

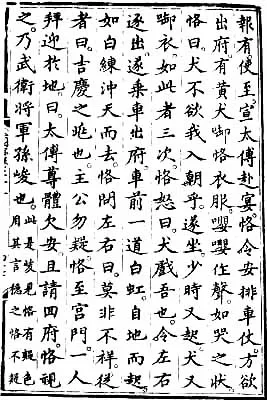

嘉靖元年本卷之二十二“孙峻谋杀诸葛恪”:

忽报有使至,宣太傅赴宴,恪令安排车仗。方欲出府,有黄犬衔恪衣服,嘤嘤作声,如哭之状。恪曰:“犬不欲我入朝乎?”遂坐。少时又起,犬又衔衣,如此者三次。恪怒曰:“犬戏吾也!”令左右逐出,遂乘车出府。车前一道白虹,自地而起,如白练冲天而去。恪问左右曰:“莫非不祥?”从者曰:“吉庆之兆也,主公勿疑。”恪至宫门,一人拜迎于地,曰:“太傅尊体欠安,且请回府。”恪视之,乃武卫将军孙峻也(此是峻见恪有疑色,用其言稳之,恪不疑)。恪曰:“吾自见天子。”

“一人拜迎”,叶逢春本作“孙峻拜迎”,小注则为正文,恪曰:“吾自见天子。”为“吾自入见天子。”则可复原为:

恪至宫门,孙峻拜迎于车前。恪面有疑色,峻曰:“若尊体不安,请回府安息。峻自替太傅奏知天子。”此是峻恐恪疑心,故出此言稳之。恪曰:“吾自入见天子。”

叙事就自然多了。

其四曰改。

校勘要改的,是版本之错。一字之差,关系匪浅。如嘉靖元年本卷之十九“孔明祁山破曹真”,叙孔明对魏延曰:“彼必有伏兵在祁山之后,待蜀兵过去,却来袭吾寨。”陈寿作《三国志》,问题还不是将魏为正统,而是贬“汉”为“蜀”,这才是真正的皮里阳秋。古代有多个名“汉”的王朝,诸如西汉、东汉,北汉、南汉,前汉、后汉,站在时人立场,是不会在“汉”字前冠以限制词的。堂堂汉相,孔明竟会自言“蜀兵”?故应据叶逢春本改为“吾兵”。

再如嘉靖元年本卷之三“吕温侯濮阳大战”,叙曹操看刘备来书大骂,经谋士郭嘉相劝,操回嗔作喜曰:“误怪刘玄德,不早来与我相见。既以书到,容我裁答。”据叶逢春本改作“吾怪刘玄德”,一字之差,曹操奸雄,跃然纸上。

嘉靖元年本卷之三“孙策大战太史慈”,叙孙策迎母叔诸弟,俱归曲河,“令弟孙权与周泰守宣城。策领兵向南,进取吴郡。时有严白虎,自称东吴德王,遣周泰守乌城”。交战双方,同有一周泰,据叶逢春本改“邹太守”。嘉靖元年本下文有“那太守”,亦据叶逢春本改“邹太守”。

嘉靖元年本卷之二“李傕郭汜寇长安”,叙马超第一场厮杀。史官有诗曰:

威镇西凉立大功,渭桥六战最英雄。钢枪举处王方死,手到之时丧李蒙。

叶逢春本作:“未归蜀郡扶先主,先斩王方共李蒙。”马超为刘备手下五虎将之一,此诗先为之铺垫,可据改。

可以设想,以嘉靖元年本为底本、以叶逢春本为参校本整理出来的《三国演义》,将是最接近罗贯中原作的定本,不仅为读者提供精善的读本,也给研究者提供“新善本”。与比对什么版本改正什么版本的什么错字,什么版本比什么版本多出了一段什么文字,流连于细枝末节的“溯流”相比,校订出版原著面貌的“寻源”,应是《三国演义》研究重大而紧迫的课题。