镜像视觉反馈训练对合并认知障碍的脑卒中后吞咽障碍患者的影响

倪佳蔚,李艳,茅慧雯,汤莉,干霖,陈烨

脑卒中具有高发病率和高致残率,随着近年来人口老龄化加剧,有报道称卒中后吞咽障碍的发病率高达44%~55%[1],脑卒中后认知障碍并发吞咽困难的患者达到37%~78%[2],且脑卒中后所致吞咽功能障碍会严重影响患者的生活质量,其导致的一系列并发症,如脱水、肺部感染、营养障碍等严重影响患者日常生活能力甚至危及生命[3]。本研究应用基于镜像神经元系统的镜像视觉反馈(mirror visual feedback,MVF)训练对卒中后吞咽障碍合并认知障碍的患者进行为期两周的干预和治疗,观察其临床疗效[4]。

1 资料与方法

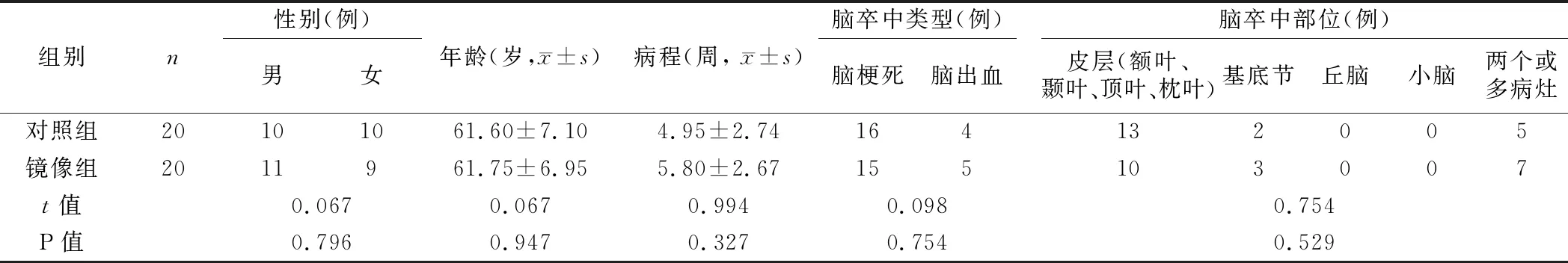

1.1 一般资料 选择2018年5月~2019年10月上海市同仁医院神经内科(后转入康复科)及康复科住院的脑卒中患者40例,纳入标准:符合1995年全国第四届脑血管病学术会议制定的脑卒中诊断标准,并经影像科头颅CT或MRI检查诊断为脑梗死或脑出血,病变在桥脑或桥脑以上。首次发病,病情稳定;年龄40~80岁,小学及以上学历;蒙特利尔认知评估量表(Montreal Cognitive Assessment,MoCA)评分≤25分,且在执行功能或注意力亚项中有扣分的患者。(镜像治疗训练系统搭配VR眼镜和耳机,严重认知障碍患者能配合治疗亦可纳入);失语症的界定根据患者病例中记录的评定结果,失语症患者不一定存在非言语性认知障碍,需辨别后再评定认知功能入组;可配合治疗,依从性好;洼田饮水试验阳性并经VFSS检查确定有口咽期吞咽障碍;签署知情同意书。排除标准:严重高血压或心肺疾病;严重头颈部疼痛或骨骼肌肉病变导致的吞咽功能障碍;视力、听力有严重障碍;头面部及颈部有畸形;病灶在延髓球的患者,(即吞咽中枢受损的真性球麻痹引起的吞咽障碍,与本文主要研究的合并认知障碍的患者吞咽障碍严重程度、治疗效果、改善速度不同,故排除);既往有帕金森、认知障碍、颅脑损伤和精神病等病史;有意识障碍。剔除标准:由于其他原因中途退出实验或未完成全部治疗与评估。入选患者按Excel随机数字法,奇数为对照组(n=20),偶数为镜像组(n=20)。2组患者一般资料比较差异无统计学意义。见表1。

表1 2组一般资料比较

图1 a~d吞咽功能训练视频

1.2 方法 2组患者均给予危险因素二级预防药物治疗:高血压控制,血压控制在140/90mmHg以下,降压速度、幅度、具体用药应个体化,避免低灌注;控制糖尿病、生活方式和药物干预,控制HbA1C<7%。非心源性栓塞性缺血性脑卒中患者,应用抗血小板药物、阿司匹林100mg/d或氯吡格雷75mg/d,心源性脑卒中患者口服华法林,目标剂量维持在2.0~3.0水平。脂质代谢管理,他汀类药物对低密度脂蛋白C≤1.8mmol/L的控制作用。并劝诫病人禁烟、戒酒,注意饮食方面的宣教。对照组行常规吞咽训练以及进食训练共20min,镜像组在此基础上配合20min的MVF训练治疗,1次/d,7天/周,共2周。①常规吞咽训练[5]:a.口腔感觉训练: 用冰棉棒蘸取柠檬汁刺激患者的唇周、舌体、腭舌弓等;对扁桃体周围区域给予气脉冲刺激;利用改良震动棒刺激唇、颊、舌、咽喉壁、软腭等。b.口腔运动训练: 牙齿咬合、缩唇、唇闭合、鼓腮、舌肌主被动运动。c.颈部活动:前屈、后伸、左右侧屈、左右旋转。d.咽部神经肌肉电刺激:应用Vitalstim5900吞咽障碍治疗仪(美国DJO公司),双通道电极刺激舌骨肌肉群、甲状软骨,电流强度3~7mA,20min/d,1周训练7天,连续2周。e.呼吸训练:咳嗽训练、缩唇呼吸、生理腹式呼吸训练等。对于能够配合的患者可以进行吹纸、呼吸训练器训练。若不能配合,可观察患者自主呼吸,在呼气末时轻轻按压腹部帮助残气呼出,在吸气初时适当加阻锻炼呼吸肌力量。②MVF训练治疗:采用MNST V1.0治疗仪[3],其中有300个康复相关的视频资料(图1a~d),治疗师根据患者吞咽功能及认知功能评定结果设置训练方案。a.目标,治疗前先告知镜像训练的治疗原理,使患者配合后续治疗,建立可视的运动目标导向。b.重复,观看时长3min的花开过程视频;1min的高尔夫球进洞视频;6min的公园滑道、高山滑道、水滑道视频;2min的喝水过程特写视频;2min的正常人进食吞咽过程视频;2min X光下吞咽视频;2min的食物吞咽动画1min的投篮特写视频;1min的打开门特写视频。视频颜色鲜艳,并具有重复性。视频里吞咽时有咽喉部上抬慢动作特写、头颈侧面特写,配有饮食发出的明显“咕嘟”声。c.动机,要求患者在观看视频同时进食训练,主动模仿咀嚼及吞咽动作:当前阶段不适合进食训练的患者练习空吞咽或者咽口水;恢复尚可的病人则鼓励直接进食:VFSS、V-VST评估检查后确定患者安全一口量及适宜的食物性状,食物由布丁状逐步到糊样、固体食物[6],注意进食姿势、保护气道以免吸入性肺炎。d.反馈,患者的注意力与训练效果实时反馈,治疗师及时调整训练内容。

1.3 评定标准 治疗前后2组患者均进行MoCA、简单反应时、洼田饮水试验、标准吞咽功能评价量表SSA、吞咽X线荧光透视检查VFSS评估。①MoCA[7]:MoCA为一种快速筛查认知障碍的工具,从视空间、注意力、执行能力、语言能力、记忆力、抽象思维逻辑、计算力、以及空间和时间定向力进行评估。满分30分,受教育年限≤12年则加1分,≤25分有认知障碍。②简单反应时:采用JZ-RZ-1020认知康复诊疗系统中的认知评估系统:简单反应时模块来进行测定[3]。评定中计算机屏幕中央出现一个白色圆形图片,共计出现20次,嘱患者每次看到图片时尽快点击空格键或者鼠标左键。软件自动计算出反应时的平均值,<0.3s为正常,在本研究中用于评估患者的注意力。③洼田饮水试验[8]:患者饮下温水30ml,根据分饮次数以及有无呛咳来评定患者的吞咽情况。操作简单,用于临床筛查。量表分为5级,级别越低,说明患者的吞咽功能越好,2级为可疑,3~5级为阳性。④标准吞咽功能评价量表[9]:标准吞咽功能评价量表(standardized swallowing assessment,SSA),用于客观临床吞咽功能评定,信度与效度皆较高。量表的分数为18~46分,分数越低,说明患者的吞咽功能越好。⑤吞咽X线荧光透视检查[10]:吞咽X线荧光透视检查(video fluoroscopic swallowing study,VFSS)患者吞咽加入钡剂、由增稠剂调制的不同稠度和容积的食物,在x线透视下放射科医师、康复科医师和康复科治疗师评估食团通过口咽部的情况。该方法被公认为筛查和诊断吞咽障碍的金标准,对误吸以及吞咽器官协调性的评估较其他方法更为准确,在本研究中用于确定患者有口咽期吞咽障碍。

表3 2组治疗前后MoCA评分比较 分,

2 结果

治疗前,2组患者的SSA评分、MoCA评分及简单反应时比较均差异无显著性。治疗2周后,2组的SSA评分较治疗前明显降低(P<0.05),MoCA评分较治疗前明显提高(P<0.05),且镜像组明显高于对照组(P<0.05);2组简单反应时均较治疗前明显缩短(均P<0.05),且镜像组明显快于对照组(P<0.05)。见表2~4。

表2 2组治疗前后SSA评分比较 分,

表4 2组治疗前后简单反应时比较

3 讨论

3.1 认知功能对吞咽过程的影响 有效、安全的完整进食过程体现在正常及时启动,相关肌群协调并顺利完成一系列的进食动作,同时需要一定的认知以及行为、功能参与[11]。吞咽的第一步启动即认知期,首先在口腔准备期主要涉及了解食物温度、硬度和味道等情况,对食物在口腔中的处理进行预估;在口腔推送期口腔里唾液随即分泌,牙齿开始咀嚼改变食物性状,混合唾液从而形成食团。这一阶段是我们进行安全有效吞咽的前提。而在整个吞咽过程中,一旦食团到达舌后部并通过咽弓,吞咽动作就变成了一个反射性行为,由脑干中的吞咽中枢进行支配,接下来的咽期和食管期都是不随意控制的。因此患者相关认知功能如若发生异常,可导致患者对食物的色泽、香味等无感,不能辨别食物,没有食欲或饥饿的感觉,继而引起患者面部肌群、舌骨肌群、咀嚼肌等主要参与吞咽的肌肉运动失调,自主吞咽难以进行,食物堆积于口腔内侧沟、舌面上无法向下推送,不能进入吞咽下一步的咽期。正常的咽期吞咽需要有主动吞咽意识和口腔期的参与,二者缺一不可。若一部分食物过早滑入咽部,则引起食物误咽,患者可继发吸入性肺炎、营养不良、窒息而危及生命[12-13];若只有口腔推送而没有启动,那么咽部反应功能减弱的患者,舌骨喉复合体上抬力弱,食物将会停留在会厌谷或者梨状隐窝,出现呛咳、反流、误吸等,降低呼吸道保护功能[14]。仅有咽期吞咽障碍的脑卒中假性球麻痹患者一般经过综合的基础吞咽训练大多能够明显改善其吞咽能力,减少吸入性肺炎等并发症的发生[15];但在临床治疗过程中,合并认知障碍的脑卒中后吞咽障碍患者,往往注意力集中时间短,理解能力、执行能力较差,经过常规的吞咽治疗手段往往效果不佳,因而对于这些患者,选择合适的干预方法非常必要,也是本文研究的重点。

3.2 镜像神经元理论 神经可塑性理论作为吞咽康复治疗有效性的神经理论基础[16],当脑卒中后患者的吞咽相关肌群尚未发生明显萎缩前,适当的刺激能够加速恢复其吞咽功能,这对患者的康复结局至关重要。研究表明吞咽中枢虽在脑干,但大脑皮层的功能仍然对吞咽产生一定的影响,这类患者的吞咽功能在尚未完全康复前仍依赖于健侧脑区优势部分的代偿,而患侧吞咽相关脑区周围部分的激活也可能是吞咽障碍的康复机制之一。镜像神经元主要分布在大脑的运动前皮质和顶叶皮质、颞叶等区域[17],是一类不仅会在完成特定动作时兴奋,在观察相似动作时也会产生兴奋的特殊神经元。视觉与听觉输入是人类或动物接受外界信号的关键,与此同时承载了认知、理解、执行等高级脑功能。

3.3 MVF对合并认知障碍的脑卒中患者的吞咽康复机制 本研究纳入的患者已排除真性球麻痹[18],假性球麻痹虽然同样引起吞咽障碍,但却是因为皮质吞咽高级调控区无法联系到延髓吞咽控制中枢[19]。周立富等[20]通过fMRI观察正常成年人自主吞咽活动激活相关皮质中枢的特征和分布情况后发现:脑岛BA13区和前扣带皮质BA24/32区是正常成年人自主吞咽的重要启动中枢,口咽部初级运动皮质则为重要运动执行中枢。皮质运动前区的损害导致临床上吞咽启动延迟,患者口含食物,有吞咽意愿却无法启动动作;顶叶损伤的感觉障碍患者则是忽略或意识不到口中的食物,由于皮层接受和处理感觉的功能损害,不能对食物刺激产生反应,而非直接丧失感觉。并且这类自主吞咽运动的皮质中枢调控具有吞咽优势半球偏侧性[21]。与这一些学者的研究结果相一致,我们研究中发现MVF训练在提高吞咽功能的同时缩短了简单反应时,说明注意力得到了提高。这可能与该类患者在MVF训练时,不仅传统的镜像神经系统区域被激活,其他涉及动作编码及运动表征的皮层、亚皮层区域也可能被同时激活,来自外界的视觉、听觉和嗅觉刺激结合对食物的感知后,可能对吞咽中枢起到激活作用[22-23],从而改善吞咽的有效性及安全性。MVF通过观察动作-执行匹配机制,为脑卒中后的功能吞咽康复带来了新的策略[24-25]。MVF训练治疗中的吞咽视听组视频内容,由人在吞咽时引发的喉部明显上抬视频、相似相关动画的特写图像和吞咽声组成。患者经过观察与想象后,吞咽相关的大脑皮质活动区兴奋,对应的视觉中枢和初级听皮层镜像神经元即刻激活,与吞咽相关的运动、感觉皮质的兴奋性随即提高,使两侧大脑半球的神经网络被激活,皮质间的抑制被削弱。Ferrari等[26]科学家对镜像神经元更进一步研究发现,其对口部动作,如抓取食物、嘴唇运动、咀嚼吸吮动作等均会使相关镜像神经元放电[27]。在吞咽过程中,肌肉收缩首先要有中枢整合后的信息输出指令,合并认知障碍的脑卒中吞咽困难患者,一定程度上丧失了认知的辅助作用,尤其是执行功能和注意力影响到咀嚼和协调运动。即使吞咽功能是保留的,但缺少了激活的潜力,严重影响了患者的生活质量和治疗效果,这是神经康复的难点与重点。本研究中我们发现,MVF训练通过视觉、听觉输入提高患者大脑皮质信息的传入,重建患者对食物刺激的注意力,强化认知障碍合并脑卒中后吞咽困难患者脑至肌群的正常运动模式,才能执行下一步的吞咽动作,重组患者的吞咽功能。同时我们也发现,MVF训练使认知障碍患者产生了对吞咽的主动认识和欲望,训练过程中的注意力提高,一些患者的口舌失用、失认也有所改善。经过主动模仿结合吞咽的康复训练,改善嗅觉味觉等感觉反馈和吞咽相关肌肉群的时序性,最终解决患者难以下咽的问题。这恰好符合“中枢-外周-中枢闭环”康复原理,并与一些研究发现镜像治疗能增强吞咽训练疗效的结论一致[28-29]。

综上所述,相较于传统吞咽康复训练,结合MVF训练改善卒中后吞咽困难伴认知障碍的患者有明显效果,疗效确切,作为干预以及辅助的角色是肯定的。本研究由于样本量较少、场地限制等,研究存在一定的不足之处和局限性,下一步我们将结合相关脑部成像评估等进一步研究大脑重塑的机制。