审判与被审判:跨越边界的流动群体的“隐”与“显”

——以美、日、俄、中四个国家的《十二怒汉》电影版为考察对象

何国威

“在地(sense of place)也称地方感、所处意识”,它是此在的定在,反映“地方意识”(place consciousness),“是亲缘性的,是地域文化的最后堡垒”,甚至“可以被想象成为一种社会的‘场所’、地理的‘地点’和心理的‘地方感’”。就像海德格尔所说,在地是“名副其实‘建造’要求我们有能力栖居。”然而,在“建造栖居”时,由于个体所带来的空间转换,或者说空间的流动,使得在地转向为多地与跨地带有多个地方的文化与社会属性。需要指出的是,这里的在地、多地与跨地并不具有跨文化的属性,而仅仅是从其最原始的含义出发,即在地,是地方;多地,是多个地方;跨地,是从一个地方到另一个地方。当然,跨地与多地是以在地为基础,并反作用于在地。换句话说,如果我们将在地看做是在场的话,那么跨地与多地则是“在场”的缺场:在在地的空间,我们可以面对面交流,是一种“实”的存在;而多地与跨地则是一种抽象的,它可以冲破时间的枷锁,既可以回到过去,又可以进入当下,还可以穿越到未来。当然,由于多地与跨地的流动,在地文化消失的同时又创造了一个新的在地场域,并通过人与人在“扬弃”与“新生”的双向转换过程中又产生了新的社会关系,成了社会的表达,承载着人的思想情感、精神的寄托和文化的认同等。本文试图从在地、跨地、多地入手,去探索美、日、俄、中四个国家的《十二怒汉》电影版本——西德尼·吕美特的《十二怒汉》(12 Angry Men,1957),中原俊的《十二个善良的日本人》(12人の優しい日本人,1991),尼基塔·米哈尔科夫的《12》(12,2 0 0 7)和徐昂的《十二公民》(Twelve Citizens,2015)——中以陪审团成员为核心的流动群体的跨地与多地的特征,揭橥在地国家在过去、现在所存在的问题,以及建立起文化身份和民族认同。

一、“围城”:“在地”仲裁室的“藏”与“显”

在大卫·克拉克编的《电影城市》一书中,科林·麦克阿瑟揭示了城市空间与想象性文化建构的联系,“城市(亦即所有都市空间,甚至是‘自然’景观)总是关乎社会心态与意识形态,它深受叙事的影响,不断在定义与重新定义乌托邦或反乌托邦(dystopias)的游戏中,调整自己的定位。因此,城市在不同的言说中摆荡,它不具绝对、固定的意义,而是暂时的定位之一而已。”在我们这个以城市为空间的时代,每个人都以不同的方式置于空间之中,并以自己的经验、学识来体念所处空间世界的人与物,因此,在某种程度上,城市是以体验者建立起自己“乌托邦”的文化与想象式认同。

图1.电影《12》剧照

西德尼·吕美特、中原俊、尼基塔·米哈尔科夫和徐昂,分别在《十二怒汉》《十二个善良的日本人》《12》《十二公民》里建造了一个压缩了的在场的城市“乌托邦”,即仲裁室,或者称之为审判室。这个仲裁室,是由一个附有公共属性的学校体育场构成的且带有封闭性质,包含了身份焦虑、性别问题、家园寻找、教育公平、尊老爱幼等症候,仿佛柏拉图认为的万事万物的载体或容器。从现实的语境来看,体育馆的场所是被废弃的,闲置的。从现实的意义而言,此在的体育馆更多的是“是建筑与人类的异类,具有在多个层面发挥作用的潜在意义。它既是历史与社会关系的空间隐喻,也是自然与文化之间的时间隐喻”。具体而言,在美、日、俄、中四个国家的《十二怒汉》电影版中,在地的仲裁室作为法律权威的场所,它以迥异于学校体育馆的空间特征而独立存在,是“真理”的实验室。毕竟,在这个类似于“围城”的仲裁室,审判者与被审判者在割裂与重组的方式中,激发出观念、理念、思想的搏斗,最终构成一个隐喻的“文明的角斗场”,“生产着不同话语的两个不同的空间”,并在二元对立,或者多元对立的错综复杂关系中,剖析“一种社会结构”。

但是,无论在地仲裁室的“围墙”内外藏有多少“隐喻”,它都是存在边界的,它由“墙”和“门”等元素组合而成,形成了一个人们暂时无法逃离的闭合空间。如果说,“墙”阻挡了人与楼的界线,阻隔了楼宇与城市的界域,阻拦了社会与国家的畛域,同时它又在这个边界之中藏着人对现实的无奈,对自由、公平的渴望,并且想要追求另一种相对理想的生活状态;那么,“门”的存在则为“无奈”与“愿景”提供了实现的可能路径。与此同时,“门里”“门外”又形成了一个“看”与“被看”的关系,“所有的眼睛看东西,都是焦点凸显而背景含糊,可是,世界上其实本来无所谓焦点和背景,只是观看者有了立场、有了视角、有了当下的兴趣,这时回头看去,便有了焦点和背景,面前的世界于是有了清晰和模糊的差异”。一方面,透过现实的“门”,我们看到了十二位陪审员、犯罪嫌疑人等存在的问题。他们被困在这座“围城”,进退两难,因为他们要揭露各种弊端,要探索真相。另一方面,则是通过虚掩的“门”,我们看到这一群体“走出去”与“退回来”的心理活动与生存的精神状态,以及由不同“问题”之人所构成的社会难题。从在地“出走”后,他们又终将回到在场,以寻求到的共识性的东西来完成一次类似于伤口治愈的游戏,以此,建构身份的主体性,强调社会的规范化、民主化等。确切地说,在地的审判,既是在失去中找回一种积极的生命底色,又是在当下寻找一种“想象的共同体”家园。借用学者葛兆光的说法:“看看这些逐渐有意或无意地被淡忘的、被边缘化的、被驱逐到历史记忆深处和社会生活密处的东西,为什么会是这样的角色。在这样的发掘中,也许一些失落的历史会被打捞出来,仿佛在古墓中挖掘出来一些器物的碎片一样,当它们被拼合时,我们也许会发现历史的真相。”

那么,西德尼·吕美特、中原俊、尼基塔·米哈尔科夫和徐昂在在地仲裁室发掘到了什么?它经过多地与跨地的重新拼贴后,又还原了什么样的真相?

在《十二怒汉》里,西德尼·吕美特找到了“一条讲述真实故事的路”,即通过美国人的劣根性——人性自私、偏见与冷漠,表达了“对美国众议院非美活动委员会(H U A C)的调查,以及麦卡锡在20世纪50年早期的‘政治迫害’”的不满,因为“麦卡锡主义者对美国多元主义、宽容、自由主义的攻击,在过去十年给这个国家带来了创伤”。由此,西德尼·吕美特期望建立民主、公平、公正的社会秩序的“共同体”;在《十二个善良的日本人》里,中原俊以“一个游戏题材”,“连接着‘善良的日本人’之主题的伏线”,表现了“日本人心中的矛盾纠葛”与“人性困境、道德困境、伦理困境、制度困境等”,以及探讨了“日本人论”的起步意识,即“日本人”这个人种的故事。在《12》里,尼基塔·米哈尔科夫关注的是俄罗斯的命运和国家认同的问题。他不认同西德尼·吕美特所宣扬的西方的自由主义信仰——“世界力量”,并“否定了西方(主要是美国)的特征,定义了民族精神——正如俄罗斯文化传统中经常发生的那样——将俄罗斯描述为一个非西方国家,甚至是一个反西方国家。其结果是,陪审团在真相不明的情况下,决定维护法治的最初的美国故事变成了一种呼吁,即为了当代俄罗斯社会的基本实际需要而牺牲法律和正义”。与此同时,尼基塔·米哈尔科夫强调了真理的重要性,即“真理赋予了说话者和表达者的权威”。换言之,“一个人不应该在这里寻找一个世俗的真相,而是应该尝试去感受存在的真相。”这就像尼基塔·米哈尔科夫所说:“我们的电影是一个关于俄罗斯人不能生活在法律之下的事实。在我看来,这是一个谈论我们是谁,我们来自哪里,我们应该如何对待自己的好机会。这很重要。”此外,在这个西法补考的模拟环境里,徐昂《十二公民》的初衷不再是西德尼·吕美特所讨论的陪审团制度的威严,也不是中原俊想要探讨的日本男女社会的地位问题,更不是俄罗斯尼基塔·米哈尔科夫借机谈论个人记忆在历史中背负的沉重包袱,而是为了孩子,为了普及法律的“通识”与“常识”。就拿片名来说,徐昂已经从“怒汉”“善良”中脱离了出来,主要强调的是“公民”的特质,即公民拥有法律规定的职权,也可以通过法律的途径获取自己的合法权益。

二、“离场”:多地与跨地的“空白”修补

美、日、俄、中四个国家的《十二怒汉》电影版中对于多地与跨地空间的叙事,不同于其他类型电影的空间设置,因为十二个人背后的故事是作为隐喻的叙事空间,加强表现了诸多之人的心理变化和命运的认同。十二位陪审员与被告人,死者和证人组合的这个特殊的空间已不再简单的作为叙事背景,而是记录不同地方的故事,以便填补此在的空白,探索心灵世界之内的情感,以及心灵世界之外的文化,最终形成了多地文化的暗指,即人本身就具有不同地域的文化属性与身份特征。这样,《十二怒汉》《十二个善良的日本人》《12》《十二公民》中的人便具有“空间的生产”(亨利·列斐伏尔语)的能力,并被赋予了特殊的含义。如此,它就表现出了多地与跨地文化的复杂含混关系,折射出了人的焦虑与本土意识,以及由社会不平等关系所带来的文化、经济、政治等问题。

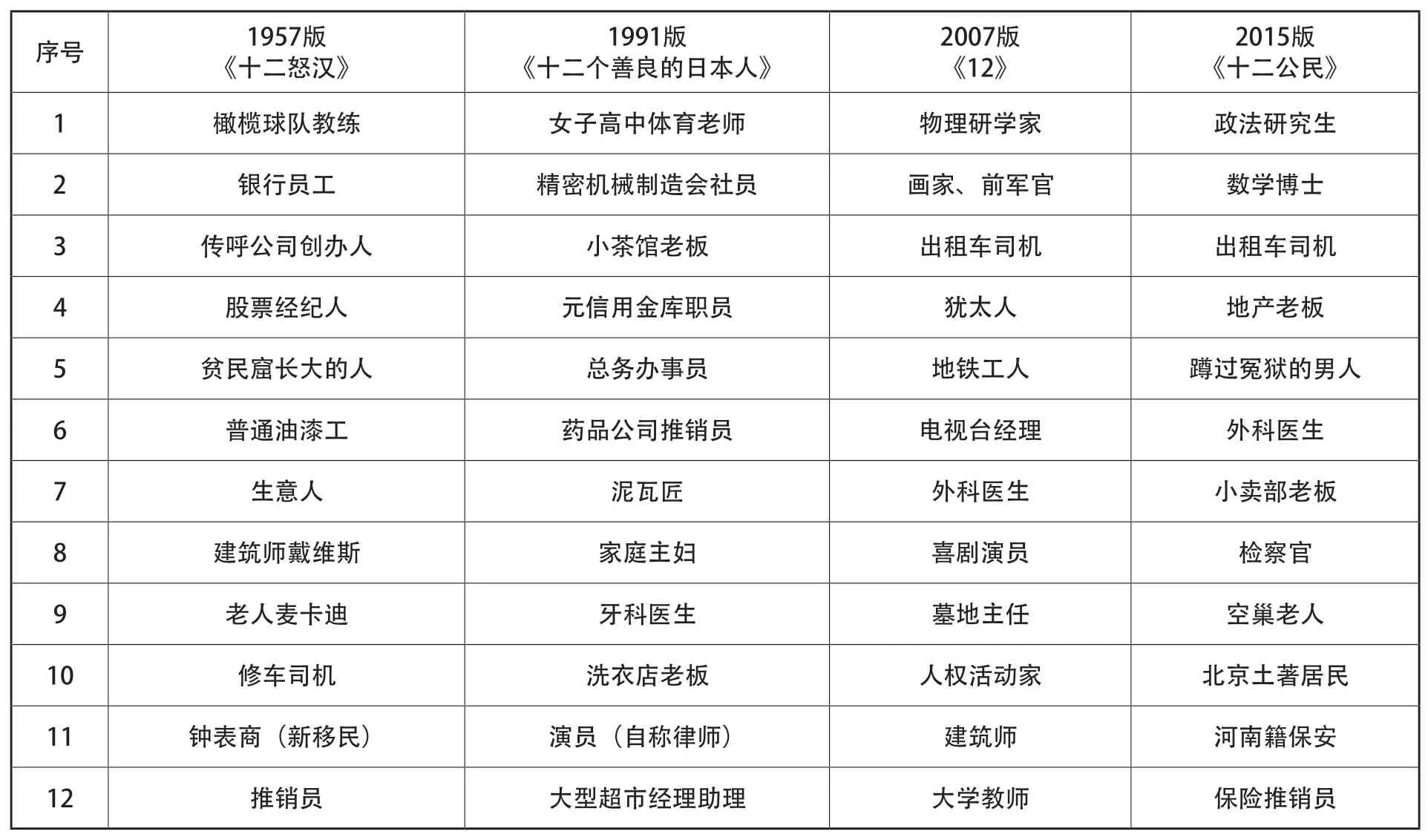

一方面,如表1所示,虽说中原俊的《十二个善良的日本人》、尼基塔·米哈尔科夫的《12》和徐昂的《十二公民》都是基于西德尼·吕美特的《十二怒汉》改编而成的,但是,经过跨国的再创作后,《十二个善良的日本人》《12》和《十二公民》中的每一位陪审员都具有本民族的身份特征,而且有关犯罪嫌疑人——少年——的设置也所有区别,仿佛揭露现实生活困境的一个引子、一个带着镣铐的“失语者”、一个隐喻——既暗示无法说清的真相又点写了寻求真相的渴望,潜藏着本民族面临的、亟待解决的诸多问题,流露出一种难以寻找答案的焦虑情绪。与此同时,由于美、日、俄、中四个国家文化的不同,导致了事件本身有了差异,如美国的“弑父”,是西尔维曼(Silverman)所称的“传统男子气概的脆弱”的表达,是“将法律和父权置于审判之下,并邀请观众作为法官和陪审员参与其中”的书写,是父权失落的焦虑与矛盾以及想要寻求一种健康、善良的父亲的渴望,“有时候,我们热爱父亲和法律给予我们的保护”。毕竟,“对孩子来说,父亲是绝对可靠的法官,是行为准则的制定者。他清楚什么是对,什么是错……坐在审判席上,惩治恶行。法律……在一定程度上,不可避免地会成为一个不可信赖的法官父亲。”它是“迷失”少年的困境,就像弗洛伊德说,“讨厌他们的父亲。……但是,他也爱他,也崇拜他。”

表1.美、日、俄、中四个国家的《十二怒汉》电影版中的犯罪嫌疑人与事件

表2.美、日、俄、中四个国家的《十二怒汉》电影版中的陪审员人物图谱

然而,到了日本,中原俊就将“弑父”改成了“弑夫”,将“怒汉”改写成了“善良”,揭示的是现代社会夫妻的矛盾关系。20世纪80年代中期,是日本战后最耀眼的时代。人均国民生产总值从1975年的4450美元,迅速上升至1990年的23472美元,跃居发达国家之首。长期处于社会边缘的女性开始以“社会性别”的眼观重新审视因袭观念、现行制度和家庭角色,解构囿于“生理性别”的角色定位,并不断做出一系列与之抗衡的反应,尤其是年轻女性崇尚自我的实现和独立自主的生活方式。也就是说,从这段时间开始,人们的思想关系和行为方式的个性化、多样化趋势改变了家庭的生命周期。作为80年代成长起来的导演,中原俊身上明显带有这一时代的特征,且表现在《十二个善良的日本人》之中。正如中原俊所说:“日本的女性在外形上有了变化,在表面上也许显得自由了一些,但在社会的深处,并没有解决这种挫折感的根源。大家心里都明白。”

虽说尼基塔·米哈尔科夫和徐昂在处理事件时都吸取了西德尼·吕美特《十二怒汉》中的“弑父”来谋篇布局,但是他们却有着本质的区别。尼基塔·米哈尔科夫“弑杀”的“养父”,而“养父”的身份是复杂的,他不仅是一名俄罗斯军人,还是一个有着博爱的男人。与此同时,犯罪嫌疑人的身份也被尼基塔·米哈尔科夫注入了民族元素,成了“车臣少年”。而且,“车臣少年”本身就具有隐喻色彩,“象征着(以前的)敌人,仍然被认为是不值得信任的,但同时也被标记为当前政治政权的朋友”。透过车臣少年弑父这一问题,尼基塔·米哈尔科夫表现出了一部俄罗斯人民的血泪史与颓废史,因为车臣少年与十二位陪审员背负的不仅仅是车臣战争、高加索问题、纳粹党问题,还有收入低、酗酒、赌博等一系列问题。而从历史来看,1994年叶利钦强调“建立一个完整、统一,强大的俄罗斯政府”时,就已经宣告了解决自1991年从俄罗斯联邦分离出去的车臣问题。无奈,车臣问题一直存在。不过,这些年,俄罗斯政府与车臣签订不少和平协定,“但是,和平签署不久,双方又多次发生武装冲突。打打停停,不停地和谈、签订协议,不停地破坏协议是车臣问题的特点,车臣问题已成为一个大难题,危及俄罗斯安全和国际声誉”。这不禁让笔者想到了尼基塔·米哈尔科夫曾经说过的一段话,他说,“15年前,有些傻瓜将军既没有读过200年前在高加索战斗过的那些军官们的回忆录,也没有看过俄罗斯文学作品中描写的有关高加索的情景,就决定下令用30个俄罗斯士兵对付一个车臣人的办法来解决车臣问题,于是我们开始了战争。殊不知高加索不是邻近的一个地区,这是另一种文化,另一个民族。当然更不能因为这个少年是车臣人,就必须有罪,而用不着同情。”

图2.电影《十二公民》剧照

而徐昂的“弑父”更多的是指向传统意义上以宗族为核心的家庭的瓦解。片中,被告人的“富二代”身份与杀死父亲的行为,就指涉了当今社会的“罪恶感”,因为“富二代”这三个字仿佛是一个原罪的代名词。这不禁会让人联想到近些年有关“富二代”的种种劣迹,如“我爸是某某”“我家有钱有人,打的就是交警”等事件。在当今时代,“富二代”似乎留给人们的印象一直不好。追根溯源,在崇尚孝道、尊崇长辈的中华民族,讲究的是“仁、义、礼、智,孝、悌、忠、信”,“百善孝为先”等文化,“父亲作为一个象征的能指,在传统的社会文化结构中,始终处于占统治的核心地位,成为构成秩序、维护体制的理想权威……无论是作为社会政治中的权威,或是作为家庭中实质的父亲,在经典的象征意义上,其伦理功能都是相同的”。与此同时,“对于祖先的重视和对于子嗣的关注,是传统中国一个极为重要的观念,甚至成为中国思想在价值判断上的一个来源,一个传统的中国人看见自己的祖先、自己、自己的子孙的血脉在流动,就有了生命之流永恒不息之感,他一想到自己就是这生命之流中的一环,他就不再是孤独的,而是有家的,他会觉得自己的生命在扩展,生命的意义在扩展,扩展成为整个宇宙。”“富二代”的“弑父”行为是对这种权威、秩序、伦理和观念的挑战与否定,带有不敬、不孝的色彩。当然,这里的“弑父”与俄狄浦斯情结中的“弑父”是有本质上的区别。俄狄浦斯情结是“恋母”,在无知真相之中杀了父亲,取代了父亲;而《十二公民》中的“弑父”是一种假想,是在中华民族道德之下的儿子与父亲矛盾的表征。

另一方面,如表2所示,美、日、俄、中四个国家的《十二怒汉》电影版本中的十二个人的身份设置都不尽相同,都具有典型的本民族色彩。如果仔细观察,我们就可以从他们的面孔找到不同地域之人的“日常生活”的影子,以及从他们讲述的故事中窥探到其所依附的地方文化、心理、记忆等痕迹。十二个人,十二个地方,十二个家庭的成员,是在地空间的延伸,承载着不同地域的文化。往深层次说,十二个人此时的“在场”,与讲述自己故事时流动到其他地方的“离场”就会形成一个循环的场域。当他一旦讲述自己的故事,“在场”就退居其位,此刻他已不是在地的单一形象的他,而是一个夹杂着多地或者跨地文化属性的相对立体的完整的人。于是,“离场”就登上舞台,同时将在场的“围墙”的边界予以打破。然而,当他们从“离场”归来时,他们“在场”的关系就发生了变化,有了民族、团结、公平、公正、民主等意识觉醒的表征,之后,他们便进入了自我身份认同的视阈,完成一次与真“我”的对话。这一次又一次的“在场”与“离场”,他们才得以彻底地重返旧途,将自己面向千疮百孔的过去,去与过去的自己和解,以此,了结多少是非恩怨,最终得以缝合曾经所留下的精神伤痕。在这里,在地已然不再是“此在”的问题,而是一种借用法律的手段,重新修复已经裂开的伤口(问题),它是在反思与重建。反思的是本民族为什么存在诸多问题,为什么这些显在的问题还没有解决;重建的是对已经失去,或正在失去的且带有积极的东西的修复。而多地与跨地也成了重新返回在地的一种生存策略,一种发现人与人,人与社会之间所存在问题的方式、方法。

在西德尼·吕美特的电影《十二怒汉》中,在地仲裁室是西德尼·吕美特文化意义上的“探询”真相场域,是美国关于民主的乌托邦式想象,是凝结着美国社会公正与种族平等的符号。十二个不同领域、不同阶级、不同身份的人,来到在地仲裁室,成为影片复杂且独特的存在:橄榄球队教练、银行员工、传呼公司创始人、股票经纪人、贫民窟长大的人、普通油漆工、卖橘皮果酱的生意人、建筑师、老人、修车司机、欧洲新移民的钟表商和推销员,组合成了混杂的美国社会群像。在这里,他们坐在一起,平等地讨论“弑父”案件。对于西德尼·吕美特而言,这才是故事真正的起点。这个陪审团群体,此刻像法官一样讨论着犯罪嫌疑人是否有罪。可以说,这是一套基于法律威严的讨论仪式,把公平、公正、民主的理念投射到“弑父”的案件上,投射到犯罪少年和讨论者的身上,把美国法律制度的优越性的愿景凸显出来,赋予了它相对意义上的权威色彩,如此这样十二个人讨论“弑父”就有了特殊的含义。

西德尼·吕美特借“弑父”的案件将我们引入十二个人所藏着的故事之中,促使我们深入探查层层剥开的“故事”背后的真相(文明)。这真相是痛苦的,也是无奈的;是复杂的,也是无情的;是惆怅的,也是混淆的——父子之间的矛盾,尊重老者的呐喊,一事无成的悔恨,球场的迷恋,金钱至上的追求……形成一个社会的缩影,暴露出来各种弊端,就像被囚在牢笼中的少年。因此,在地仲裁室变成了“落后”与“文明”矛盾冲突的场所,一个个自身夹带着个体的小问题,被放大镜式的给予了放大,而原本不是“弑父”案件的事件,却成为一个证明犯罪嫌疑人无罪的修罗场,将一个个带有“病体”的人血淋淋地扒开。这是文明过程中所要付出的代价。但是,这真相是由人来引导的,即西德尼·吕美特让亨利·方达饰演的8号陪审员。于是,8号陪审成了一名“模范公民”,成了“其他陪审员的父亲”,他“耐心、平静的教导其他人,就像一个父亲教导他的孩子们要具有思考、理性、良好的判断力,要懂得法律本身所宣扬的美德,并引导他们拥有自我意识和承担起社会责任”。西德尼·吕美特虽然采取策略弥补了陪审团制度下的公平、公正与民主的破绽,但是十二个人通过在地延伸进入多地,或者跨地的语境时,隐藏在他们身上的矛盾就凸显了出来。西德尼·吕美特在一定程度上引导了观众,并企图让观众接受他所宣扬的所谓的美国法制的优越性,而不是考虑审判与被审判之间令人信服的可能性。因此,西德尼·吕美特最后的“无罪”,实际上就是一种假想,增加了现实与理想之间的不和谐感。

如果说西德尼·吕美特《十二怒汉》中所有的问题都是在8号陪审员的引领下完成的,建立起了父亲如同法律一般的威严,那么中原俊《十二个善良的日本人》中所附带的问题,更多的是来自于团体对于个体的拯救,即2号陪审员是在与众人的对抗中完成了夫妻情感的释放,好似一堂多对一的有关爱的哲学课。电影里的2号陪审员是精密机械制造会社员,娶了一名漂亮的女人为妻,却被女人辜负。唯有在现场对同样漂亮的女人的“弑夫”行为做出“有罪”的定论才能将自身的痛苦消除。他质问:“那种漂亮的女人,只会考虑自身的利益,你们为什么不懂呢?抛弃丈夫的女人,不值得去同情。这种女人,坐牢或者判死刑都是活该。你们为什么不懂?”也在这个时候,他从女人“弑夫”的行为中认清了自己,接受了现实。其实,女人的“弑夫”,并不是影像中的实实在在的能指,而是带有着现实意义的抽象的日本社会中男女问题的能指。20世纪90年代,日本社会男女地位发生了转变,即女性逐渐从依附于男性的“从属”地位中解脱,她们“对绝对的角色分工持否定的态度,希望与丈夫共同参与社会和承担家务。中年妇女也在不断超越‘主内’的角色范式,有半数以上的已婚妇女在外就业,成为家庭经济的共同承担者”。

有意思的是,中原俊在《十二个善良的日本人》里,加入了女性角色,成了“善良”与“温柔”的表达。这是其他国家《十二怒汉》电影所没有的。片中,三位女性的加入,虽说调和了全是男性霸权的审判空间的权威,但其内里依旧是男性为主导的审判体制,毕竟三个女性的投票是一种毫无理性的跟风之举,抑或是出于母性的关爱与同情之心。正如中原俊所言:“作品蕴含着使这种挫折爆发的内在的力量。日本的女性在外型上有了变化,在表面上也许显得自由了一些,但在社会的深处,并没有解决这种挫折感的根源。……所谓的日本女性,在地位上被放在很低的位置,一看就知道是被当作奴隶,或者是被当作从属物。但是,在当前的现实生活中,在家庭里掌握实权的实际上还是女性。”

与《十二怒汉》《十二个善良的日本人》不同,尼基塔·米哈尔科夫执导的《12》除了放大了在地空间外,还加入了犯罪嫌疑人室外生活与监狱生活空间。也就是说,尼基塔·米哈尔科夫在搭建多个流动地点时,跨地的流动意味着高加索与俄罗斯民族之间的战争与和平时代的联动,是具有主动反思意识的。同样,尼基塔·米哈尔科夫在摆脱西德尼·吕美特的法律核心点外,还试图通过多地的联结,探询高于法律之外的人性选择。片中的前军官、出租车司机、物理学家、外科医生、喜剧演员、犹太人、墓地主任等,皆是生活在俄罗斯土地上不同民族的人,每个人都处于历史与精神的“流动”状态,构建了一幅反映了俄罗斯民族的“清明上河图”。例如,4号陪审员(犹太人)以自己父亲与立陶宛女人的故事,说明了一切皆有可能;1号陪审员(物理学家)讲述了自己做研究工作的苦难时光,以及表达出小小的善意可以改变一个人的哲思,等等。如此,学校体育场的在地仲裁室就成了一个复杂的存在,它不仅仅是两个民族的矛盾所在,也是一个充斥着高加索、莫斯科等地最为明显的人文符号印记。同时,尼基塔·米哈尔科夫也设置了一个类似于西德尼·吕美特和中原俊电影中的“上帝”角色,即2号陪审员,由尼基塔·米哈尔科夫扮演。他似乎一直“在场”,从未离开,甚至以一个冷静的、睿智的思考者而存在,并以“沉默”的方式审视着在地空间中的每一个人。按照爱森斯坦的话说,“沉默”是“存在或存在的创造”。“沉默就像数字0,人们或许认为它没有什么,但实际上,它可以是非常强大的。”

那么,2号陪审员的“沉默”强大在哪里呢?其实,这种强大在于引领性上。2号陪审员是寄居于在地的空间,对“流散”多地后,重新回归“在地”的其他陪审员提供了一种解决问题的方法。在1号陪审员的带领下,其余11位陪审员的问题得到了解决,同时车臣少年的问题也被巧妙地化解了。这种提供解决问题的方式,实际上是尼基塔·米哈尔科夫所要宣扬的两种价值,“第一,权威主义,它否认集体——‘无父’——话语的价值;第二,精英主义,这意味着不是每个人的话都同等重要”。当然,还有一个最重要的“沉默”是指在废墟的城市咬着一条带着戒指的手奔跑的狗,以及一只在陪审室里被囚禁的“鸟”,它们暗示了“从虚构回到真实的突破”。在地的“鸟”,是一个“沉默”的窥视者,它从头到尾见证了这一场“有罪”和“无罪”的论争。按照俄罗斯的文化,小鸟就是隐喻世界中的上帝,以爱、理解和宽容的概念存在。在一次采访中,尼基塔·米哈尔科夫也谈到了“鸟”的含义,它“象征着审议过程中神圣力量的无形力量以及它们对实际行动的无声监督:‘我需要一只小麻雀作为一种信息。(它)再次提醒我们,有更高的力量可以看到一切。如果你注意到,它(麻雀)只有在必要的时候才会出现’。”

然而,在电影《十二公民》里,12位陪审员所代表的社会阶层的叙事,本身就是中国社会各个阶层的真实书写——蒙冤入狱的纹身中年男人、曾是“右派”的空巢老人、校园小卖部的老板、河南保安、北京出租车司机、保险推销员、北京人、检察官、外科医生、地产老板、海归的数学系教授。徐昂在陪审员论述的过程中,又融入了其各自的身份背后的文化记忆,起到了连接不同地域故事的作用。通过地产老板与大学生女朋友的关系,影射了现代社会包养“小三”(女大学生)的社会话题;通过穷人与“资本家”的对比,表述了当今仇富的病态;通过老人的“空巢”与“右派”的身份,既指出了老年化问题的严重性,表露出了时代所带来的创伤,又因为人性的光辉带来了生的希望,抚平了千疮百孔的内心创伤;通过小卖部、保安的“小人物”呈现出了社会底层的真实面貌,冷漠、自私,同时也传达了通过知识改变命运的乐观心态;通过司法的误判,流露出人生的悲剧感;通过父子关系的脆弱感与敏感性,道述了传统父子关系的变化,指出如今孩子“忤逆”的不孝行为。这些不同身份之人有关“我”的言说,就是跨越不同地点的人文与社会现实的隐射。也就是说,通过这些人的情感与经历的再现,《十二公民》折射了21世纪以来中国人民的生活状态与精神面貌,并指出了地方与地方的流动所引发的一系列人们所关注的议题:当下国民缺乏法律的“通识”与“常识”,以及偏见问题。

但是,《十二公民》中展现的种种偏见又都被8号陪审员予以了消解。或者说,8号陪审员在消除固有的、落后的观念后,进而带领大家创建新的文明。片中,当11个人投下有罪的时候,8号陪审员本着为孩子的信条,认为有必要讨论下去。面对其他陪审员的质疑,8号陪审员始终保持镇定,因为他是检察官,追求的是实事求是,公平与公正。从表层上说,“检察官”的身份,是“受过高等教育或实际已达到相当的水平;具有某个专业领域的系统理论知识或专门训练;同时又不局限于自己的专业,能关注整个社会,有强烈的社会责任感,要有批判精神”。从深层次而言,8号陪审员“扮演了为民众普及法律知识,以合乎理据的方式解决问题的引领者”,也暗含了“‘好官引领人民,共建和谐社会’的主流价值观与‘建筑师’为引领者所承载的‘知识拯救社会’的理念不同,前者更符合中国的主旋律意识形态需求”。“于是你(徐昂)的8号成了一个没有个体记忆的‘超级英雄’,不过这是因为他的个体记忆被剪辑掉了,美版里也是没有的。美版的8号本身就没有记忆,他质疑和柔弱,是个更纯粹的‘超级英雄’。然而俄版的8号,因为他曾经亟待拯救,并经由被拯救而重建了生活,所以他的个人经历在影片的叙事中起到了非常重要的作用。”

与此同时,8号陪审员的“有话好好说”与11位陪审员的随意胡侃,构成了现实的对比语境。当然,“这种不会心平气和‘好好说话’的局面其实也揭示了中国社会现状,即国人如何面对‘话语权’问题。诚然,中国人曾一度缺失过‘话语权’,但如今重获‘话语权’时却不懂得‘好好说话’了。固然来自社会各个阶层的其他11名陪审员因为长期被漠视、鄙视甚至敌视、仇视,进而对社会对他人也充满了偏见,但这种不会‘好好说话’的状态的核心还在于公民意识的淡薄与法治观念的缺失”。此外,“河南人”的身份也显示了地方的普遍问题。“前些年,一提起河南,一些人便会想到焦作大火、洛阳大火、法轮功自焚、原阳毒大米、尉氏假棉花等负面事件,于是,河南人便成了愚昧、落后、欺诈、一事无成的代表。”被“妖魔化”的河南,是地域性歧视的“集体狂欢”体现,也是现当今社会的畸形写照。被告人、生父的这一河南身份,让10号陪审员——身穿马褂、手摇扇子的典型北京土著居,地地道道的北京人——毫不客气地指出,“他爹就不说了,河南人,蹲过大狱、离过婚,一个能把自己的儿子扔了的人,能是好人吗?再瞧这后爹,河南农民,说是十年时间的艰苦奋斗,从负债累累到身家过十亿的药业大款。我也艰苦奋斗来着,你别告我没违法乱纪能一年一个亿地挣钱!我不信,这种人培养出来的孩子杀人,你真觉得不可能……北京是这么开始乱的……”这番话构成了北京、河南两地互相流动的矛盾关系。事实如此吗?恐怕也不尽然。有意思的是,徐昂又通过11号陪审员——河南籍保安的身份与行为——瓦解了这种固有的偏见意识。正如饰演者班赞所言,“我本身就是一个从河南走出来的演员,河南人和其他地方的人一样,有好有坏。”事实上,河南、河北、山东等地的流动到北京后,“成为事实上的‘城市里的非城市人’,不仅勾勒了《十二公民》中一再出现的地域所造成的偏见问题,还“表现了人们对迁移人员作为‘民’的社会属性的某种轻视”。自此,“一间教室内的十二个来自不同阶层、职业背景性格迥异的人实则指代了中国社会中的中国人,此所谓‘十二个中国人,十二亿声音’的意义所指。”

结语

美、日、俄、中四个国家的《十二怒汉》电影版通过陪审团制度建立起“十二个人”在地的审判室,以及多地与跨地流动的文化特点,构成阿尔君·阿帕杜莱所称的“族群景观”,亦即人的景观,如十二位陪审员是“这个世界的本质特征,以前所未有的程度影响着民族之中(及民族之间)的政治”。这些来自社会各阶层,不同身份,不同种族的陪审员“带来各自的故事及背后的个人记忆与文化符码”,在不同国别的导演的镜语架构的审判空间中展开跨时间、跨地域的叙事想象,“它成功地凸显了一种身份化的多地”。“十二个人”的故事在在地、跨地与多地中轮转,成了具有本民族特色的叙事影像,也凝聚着本民族文化的历史记忆与人文思考,具有鲜活的时代意义。如此,“十二个人”所论证被告人是否有罪的问题,就变成了一个导演、一个群体,一个社会、一个国家关于多地与跨地流动的文化“自我”言说,最终从根本上指向国家的主流意识形态的“生产与复制”。无疑,美国、日本、俄罗斯、中国这四边形结构中的《十二怒汉》电影版本,“经历了一个‘经典化’的动态过程”,完成了在地的公平、民主、自由等“想象的共同体”建构。或许,每一个国家都应该有一部属于自己的《十二怒汉》。

【注释】

1转引方红.在地、多地与再地:霍根《靠鲸生活的人》研究[J].上海师范大学学报(哲学社会科学版),2016(5):91.

2朱军.略论新媒介文化与空间生产——以空间与地方二元关系为视角[J].文艺理论研究,2013(2):210.

3孙小芳.劳伦斯·布依尔“地方”理论之嬗变[J].深圳职业技术学院学报,2018(2):63.

4 Martin Heidegger.Poetry,Language,Thought,Trans. Alfred Hofstadter

[M].New York:Harper,1975:148.5科林·麦克阿瑟.中国盒子与俄罗斯玩偶——寻找无形的电影城市[A].[英]大卫·克拉克编.电影城市[C].林心如、简伯如、廖勇超译.台北:台北桂冠图书股份有限公司,2004:24—25.

6陆杨.空间和地方的后现代维度[J].学术研究,2009(3):128.

7孙萌.轮回的路径——从《艺术家》与《钢的琴》看诗性怀旧电影[J].文艺研究,2012(8):26.

8林丽宁.空间意义的生产矛盾与错位——《实话实说》与《铿锵三人行》比较分析[J].电影艺术,2002(3):103.

9陈亦水.想象的“第三世界”:论当代中国都市电影中的异域之旅[J].电影艺术,2015(1):51.

10葛兆光.中国思想史(导论)[M].上海:复旦大学出版社,2018:63.

11同10,73-74.

12参考拙作.论西德尼·吕美特《十二怒汉》的“原型-模式”与“法”的内涵[J].电影新作,2019(4):57.

13Anna Krivoruchko.Who has a right to speak? The word and silence in Nikita Mikhalkov’s Twelve

[J].Studies in Russian and Soviet Cinema,2015(9):185.14同13,5.

15侯克明主编.多维视野:当代日本电影研究[M].北京:中国电影出版社,2007:68.

16同15,124.

17同15,129.

18刘起.日韩法律题材电影的形式与文化主题[J].当代电影,2015(10):66.

19同15,68.

20同13.

21同13,186.

22同13,186.

23Tatiana Smorodinska.Rule of law vs.Russian justice’: Nikita Mikhalkov’s 12

[J].Studies in Russian and Soviet Cinema,2014(4):163-164.24Silverman,supra note 35,at 53;see also MALE TROUBLE(Constance Penley & Sharon Willis eds.1993.

25Austin Sarat.Fathers in Law:Violence and Reason in 12 Angry Men,

82 Chi.-Kent L.Rev.863 (2007).26同25.

27Jerome Frank.Law and the Modern Mind

[M].Tudor Publishing Company,1963:19.28Id. at 143.

29参考田晓虹.日本现代化进程中的家庭关系嬗变[J].日本学刊,2004(1):96-97.

30同15,130.

31同23,162.

32张建华.俄国史[M].北京:人民出版社,2014:319.

33转引自李雅君、郭君怡.俄罗斯电影《十二怒汉》的社会与文化透视[J].边疆经济与文化,2015(9):89.

34李奕明.弑父行为之后 当代电影中的家庭:缺失与补偿[J].电影艺术, 1989(6):10.

35葛兆光.中国思想上(第一卷)[M].上海:复旦大学出版社,2018:24.

36同28,115.

37同25,882.

38同29,98.

39同15,130.

40同7,26.

41同13,187.42Iampol’skaia,2008.

43祁进玉.文化研究导论[M].北京:学苑出版社,2013:68.

44张净雨.《十二公民》:十二个中国人,十二亿声音——一次本土化改写的成功实践[J].当代电影,2015(5):54.

45徐昂、徐枫、柴斯卡、王止筠.当“对话”成为大银幕的主角[J].当代电影,2015(5):77.

46潘军.理性的角力,以法治引领“中国式思维”——电影《十二公民》“八号陪审员”形象刍议[J].当代电影,2016(5):190.

47刘杨.形象建构与媒体作为——探析《河南日报》中河南人形象的嬗[J].新闻知识,2007(4):40.

48陈映芳.“农民工”:制度安排与身份认同[J].社会科学研究,2005(3):130.

49同44,54.

50阿尔君·阿帕杜莱.消散的现代性[M].刘冉译.上海:上海三联书店,2012:44.

51同50.

52杨子.异乡人:跨文化剧场中的上海及身份认同——论舞台剧《东寻记》、《飘移》的跨地隐喻[J].文艺争鸣,2013(7):146.

53张英进.全球化中国的电影与多地[J].电影艺术,2009(1):75.

54杨薇.“复仇”的“原型、仪式、跨文化性”——从《基督山伯爵》的影视改编谈文学经典的传播现象[J].当代电影,2014(6):181.