髓源性抑制细胞在肿瘤发生发展中的作用*

王茜 李雁

1 MDSC概述

1.1 MDSC命名及来源

髓源性抑制细胞(myeloid-derived suppressor cells,MDSCs)是一群来自骨髓的异质性细胞,包括不成熟髓系祖细胞及巨噬细胞(macrophage,MФ)、树突状细胞(dendritic cells,DCs)和粒细胞的前体细胞,是一个高度多样化的群体。慢性感染、炎症或肿瘤等持续低强度刺激,诱导MDSCs生成,其主要功能是抑制各种类型的免疫反应[1]。为了统一对上述细胞的不同描述,基于细胞髓系起源和其免疫抑制活性,将其命名为MDSCs[2]。

MDSCs 包括髓系祖细胞和未成熟的髓细胞。正常情况下,未成熟的髓系细胞可以迅速分化为成熟的粒细胞、DCs 和MФ,再进入相应的组织器官,发挥正常的免疫功能[3]。但在慢性炎症、感染及肿瘤等病理条件的刺激下,髓系来源的前体细胞成熟受阻,停留在各个分化阶段,成为具有免疫抑制功能的MD⁃SCs[4]。

1.2 亚型及功能

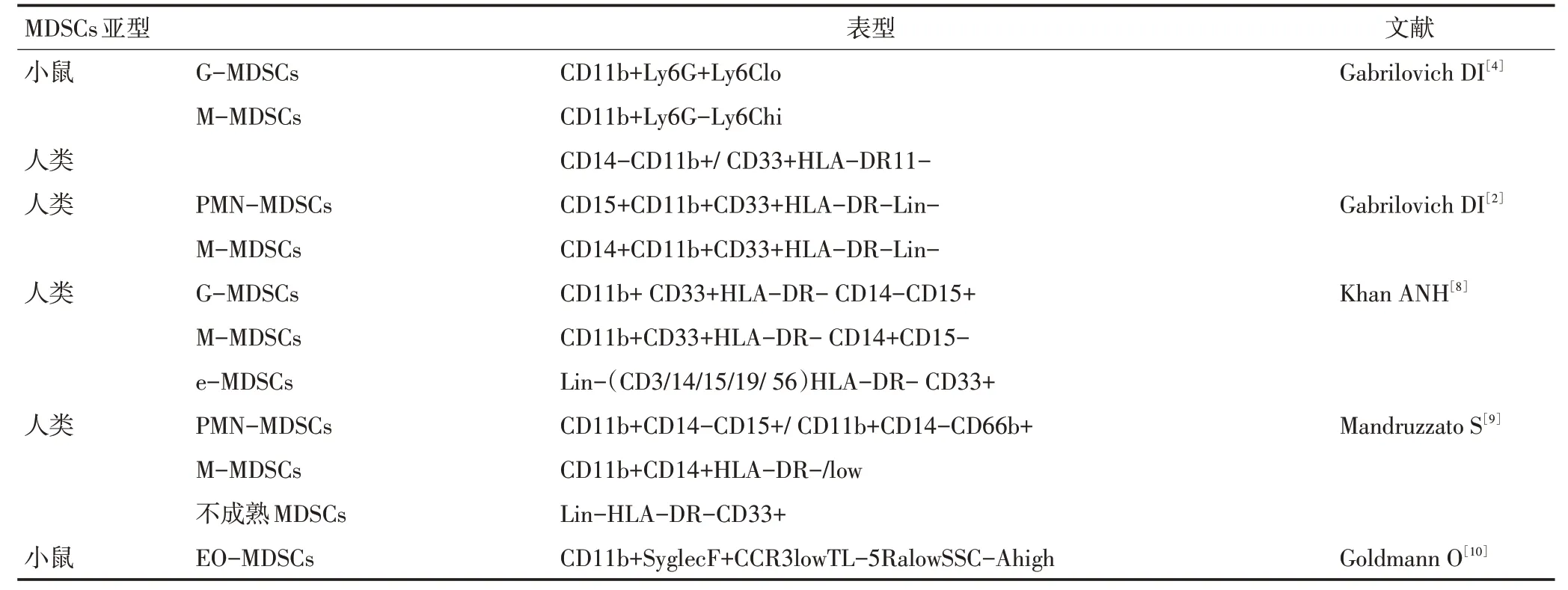

MDSCs 是具有粒细胞和单核细胞表型的骨髓细胞的混合物,但缺乏单核细胞、MФ 或DCs 的特异性细胞表面标记的表达[5]。加上髓系细胞在分化轨迹上存在明显的异质性,目前MDSCs 尚无明确验证的统一表型标志物[6],见表1。

MDSCs最早在小鼠中,基于髓系分化抗原Gr-1和CD11b的表达,将其表型定义为CD11b+和Gr-1+[7]。其中Gr-1有两种主要亚型,分别为Ly6G和Ly6C,基于二者的差异表达,将MDSCs分为单核细胞亚群和粒细胞亚群[5]。人类因缺乏Gr-1同源基因,MDSCs主要表达髓系标志物CD11b和CD33[7]。作为一种简化,人类功能性MDSCs通常被认为是单核细胞和(或)单核样细胞(monocytic,M)-MDSCs,表面表达CD14,或中性粒细胞和(或)粒细胞样细胞(granulocytic or polymorphonuclear,G/PMN)-MDSCs,表面表达CD15[6]。人类MDSCs还有一种表型,为早期MDSCs(early-MDSCs,e-MDSCs),e-MDSCs表面标记与嗜碱性粒细胞的标记重叠,两者常难以区分,通常以分化不成熟及免疫抑制作为对e-MDSCs的定义标准[8]。

表1 MDSCs的主要亚型及功能蛋白

MDSCs的功能主要表现为较为显著的T细胞应答抑制能力,并能通过调节巨噬细胞细胞因子的产生来调节固有免疫应答[4]。健康人体中MDSCs很少,在肿瘤患者外周血中数量明显增加,免疫抑制作用也更强。在外周淋巴器官中,MDSCs的免疫抑制机制主要通过抗原特异性、接触依赖性以及相关通路完成。外周淋巴器官中的MDSCs主要以PMN-MDSCs为代表,其免疫抑制活性相对温和,在肿瘤免疫应答的调节中最终形成肿瘤特异性T细胞耐受;M-MDSCs的存在使未成熟髓细胞向MФ和DCs的分化受到抑制[11]。一般PMNMDSCs不能继续分化,M-MDSCs可以进一步分化为成熟的DCs和MФ[4]。在肿瘤组织中,信号传导转录激活因子3(signal transducer and activator of transcription 3,STAT3)活性的下调,可以促使M-MDSCs迅速分化为肿瘤相关巨噬细胞(tumor-associated macrophage,TAM),从而促进肿瘤免疫逃逸[11-12]。

MDSCs 的免疫抑制活性可归因于多种途径,包括产生一氧化氮(nitric oxide,NO)和活性氧(reactive oxygen species,ROS)、过氧亚硝酸盐的释放、消耗T细胞增殖所需的关键营养因子、调节性T细胞(T reg⁃ulatory cell,Tregs)的诱导、影响自然杀伤(natural kill⁃er,NK)细胞功能以及产生免疫抑制细胞因子IL-10等[13-14]。RNA 测序发现,PMN-MDSCs 和M-MDSCs的转录组存在明显差异,但二者共同表达CD33 分子[15]。两种细胞通过不同机制发挥免疫抑制作用,并且外周血中PMN-MDSCs和M-MDSCs之间的比例很重要[11],M-MDSCs 产生大量的NO、精氨酸酶1 和免疫抑制细胞因子,分子半衰期长,无需MDSCs 与T细胞之间的直接接触,就能有效地抑制非特异性T细胞反应;PMN-MDSCs 主要产生大量的ROS,ROS 不稳定,仅可在短时间内发挥作用。因此,PMN-MD⁃SCs 需要通过抗原特异性与T 细胞的相互作用,才能发挥其对T细胞的抑制作用[16]。

2 MDSCs促进肿瘤细胞生长

髓系细胞分化和功能异常是癌症的一个标志[11]。MDSCs 在人类癌症和小鼠肿瘤模型中已证实是有效的免疫调节细胞,尤其在肿瘤组织招募的MD⁃SCs 数量与患者预后不良和对治疗抵抗有密切关系[17]。临床前肺癌小鼠模型实验研究中发现,MDSCs在血液、脾脏中显著积累,并随血流至非肿瘤组织中,阻碍了固有免疫细胞(DCs 和NK 细胞)及适应性免疫细胞(CD8+T细胞)的肿瘤免疫监测功能,这使得肿瘤逃避免疫监控[18]。活化的MDSCs具有直接和间接的免疫抑制作用。

2.1 直接作用

MDSCs可以产生基质金属蛋白酶9(matrix metal⁃loproteinase-9,MMP9),Kumar 等[11]将成纤维细胞和肿瘤细胞共注射到免疫缺陷小鼠的肿瘤模型,发现MMP9 以及血管生成因子表达增加,通过CCL2 特异性趋化作用将MDSCs和TAMs吸引到肿瘤部位,使肿瘤逃避免疫监控。caspase 募集结构域蛋白9 是人体内一种非常重要的基因蛋白,在肿瘤微环境中与MD⁃SCs 通过调控下游产物吲哚胺2,3-双加氧酶来控制肿瘤的生长[19]。MDSCs 可分泌多种细胞因子,包括IL-6、IL-10和IL-23,上述细胞因子可以诱导细胞存活,有研究通过将MDSCs 和多发性骨髓瘤细胞共培养发现,MDSCs通过分泌细胞因子和细胞-细胞直接接触促进多发性骨髓瘤细胞存活,且MDSCs 的促肿瘤作用部分是通过激活AMPK介导的[20]。

2.2 间接作用

除了介导免疫抑制,MDSCs 还可以通过旁分泌途径增强血管生成来促进肿瘤进展,通过激活Tregs以及NO、ROS 和分泌免疫抑制细胞因子(IL-10、TGF-β等)等抑制固有免疫和适应性免疫[21]。

3 MDSCs参与肿瘤转移前微环境的形成

3.1 转移前微环境

Chaffer 等[22]将转移定义为两个阶段:第一个阶段涉及癌细胞向远处器官的物理移位;第二阶段涉及癌细胞在该远处发展成为转移性病变的能力。转移建立的关键在于微环境的形成,其中第一阶段的物理转移,依赖于原发肿瘤在远处靶器官建立支持性微环境,这是肿瘤细胞定向转移的基础[23]。

原发肿瘤发生转移,依赖于一系列复杂的事件。在次级器官或部位接收进入的癌细胞的预处理环境,称为转移前微环境(pre-matastatic niche,PMN),PMN是形成肿瘤转移的关键决定性因素[24]。原发肿瘤分泌的因子招募BMDCs 进入血循环,并动员到器官特异性的转移前部位,这种迁移早于肿瘤细胞的到来[25]。因此,BMDCs 是在肿瘤细胞之前定植于转移前部位,并为肿瘤细胞的到来提供有利的生长环境。但转移并不是一个高效的过程,来自原发肿瘤的癌细胞侵入周围组织并进入循环后,仅有0.01%细胞会成功地定植于远处器官[26]。

3.2 MDSCs介导PMN形成的相关因素

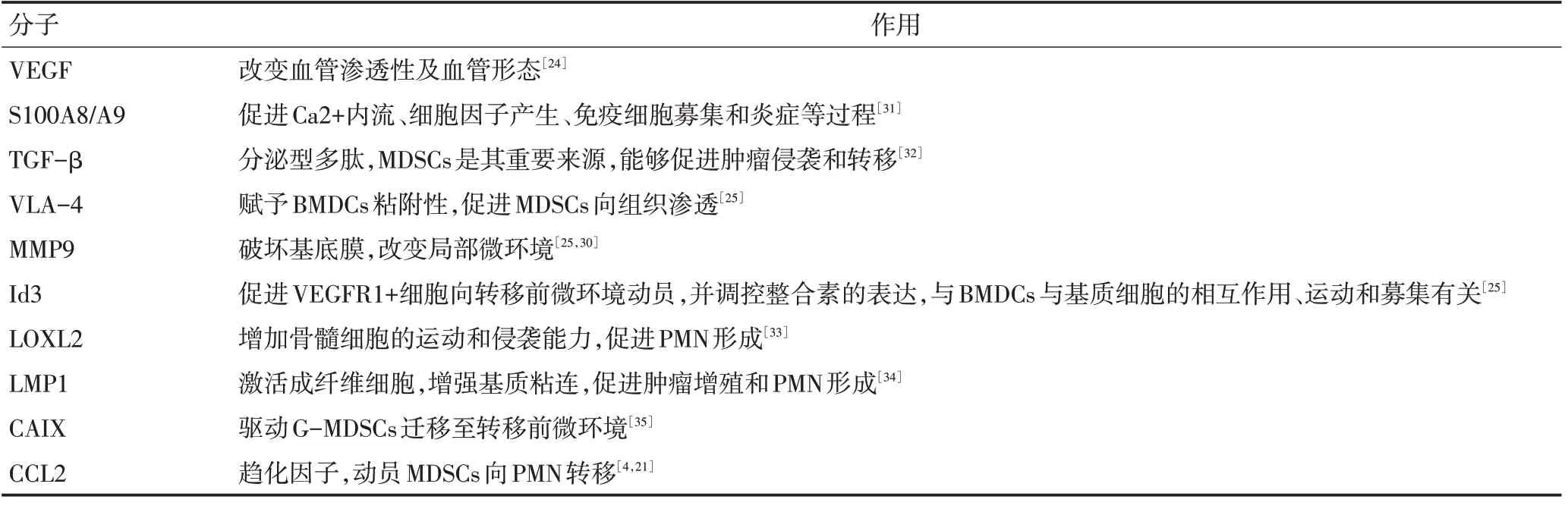

中性粒细胞、MФ和Tregs也参与PMN的形成,但研究发现PMN-MDSCs和NK细胞是浸润转移前微环境的主要细胞类型[27]。在诱导血管渗漏、细胞外基质重塑及免疫功能抑制等均有作用。MDSCs 可以通过免疫抑制和炎症来重塑肿瘤微环境和转移前微环境[24]。

MDSCs 不仅通过介导免疫抑制促进肿瘤生长,并通过炎症微环境形成、血管高渗状态、肿瘤细胞终止及促进转移灶形成而参与转移前微环境的构筑[14]。转移前微环境以髓系细胞簇为特征,并表达血管内皮生长受体1和MMP-9[28]。在肺癌小鼠模型中,肿瘤侵袭和转移能力的提高,与CD11b+Gr-1+MDSCs 中的miR-494 诱导上调MMPs 高表达有密切关联[29]。MDSCs 通过分泌MMP-9 和TGF-β,形成有利于肺癌血管生成和转移扩散的肿瘤微环境[30]。S100A8/A9蛋白可以推动中性粒细胞和PMN-MDSCs在结肠癌转移前部位的募集,中性粒细胞和PMNMDSCs 可以产生S100 蛋白,从而形成一个正反馈循环[31]。肿瘤细胞分泌CCL2,MDSCs表面高表达CCR2受体,MDSCs 在CCL2 的趋化作用下,向转移前微环境移动[11]。MDSCs 在转移前微环境中持续增殖与S1PR1-STAT3 信号通路激活相关[4]。上述研究提示MDSCs 介导的PMN 形成受到多种因素的调控,且不是特定类型的癌症所特有,因其复杂而多样,才能在不断变化的微环境中形成利于肿瘤转移的支持性微环境(表2)。

表2 髓源性抑制细胞促进转移前微环境形成的相关因子

另外,肿瘤细胞分泌的外泌体经内化后,可向靶细胞递送功能蛋白、mRNAs 和miRNAs 等,实现细胞间通讯[24]。肿瘤外泌体与PMN 中的驻留细胞融合,转移它们的“货物”,并招募MDSCs向转移部位迁移,促进PMN的启动、形成和演化[36]。

4 MDSCs在肿瘤微环境中的调控因素

MDSCs 在肿瘤微环境中的存活或死亡,取决于特定肿瘤炎症因子的产生和MDSCs上特定信号分子的表达[14]。肿瘤细胞分泌多种因子,包括粒细胞集落刺激因子(granulocyte colony-stimulating factor,GCSF)和粒-巨噬细胞集落刺激因子(granulocyte-mac⁃rophage colony stimulating factor,GM-CSF),可以促进MDSCs 的发展[37]。肿瘤细胞分泌的趋化因子如CCL2、CXCL12 和CXCL5 等可招募MDSCs 到原发和转移的肿瘤部位,但MDSCs 需要额外的信号刺激才能获得免疫抑制特性,这些信号通常经信号转换器和转录激活因子(STAT1、STAT3、STAT6)和NF-κB转录因子介导[11,28]。

肿瘤微环境中的MDSCs的命运受到炎症环境的密切调控,TNFR2、IL-4Rα、c-FLIP、mcl1等信号通路的增加和IRF8 的低表达通过抑制细胞凋亡延长了MDSCs 的存活,而内质网应激(endoplasmic reticulum stress,ERS)持续和上调则通过死亡受体5 和细胞压力传感器C/EBP 同源蛋白促进MDSCs 的凋亡[38]。有研究显示,在无肿瘤的小鼠中,MDSCs的寿命比其对应的粒细胞和单核细胞短得多,进一步的研究证实,该作用是通过ERS反应引起的TNF相关凋亡诱导配体受体(TNF-related apoptosis-inducing ligand recep⁃tors,TRAIL-Rs)表达的改变来介导的[39]。

5 靶向MDSCs抗肿瘤治疗策略

MDSCs 具有调控肿瘤生长和转移的靶向性,靶向MDSCs抗肿瘤的治疗策略以抑制或消除MDSCs为主,具体表现为消耗MDSCs并使其进一步分化,或抑制MDSCs 的扩增和功能[4]。研究证明,消耗MDSCs不仅可以提高抗原提呈细胞、NK 细胞和T 细胞免疫活性,增加肿瘤细胞凋亡,还可促进抗血管生成,更有效地控制肿瘤发展[28]。如全反式维甲酸(alltrans-retinoic acid,ATRA)通过激活ERK1/2激酶通路上调ROS 清除剂谷胱甘肽,导致MDSCs 中ROS 水平降低,经ATRA 治疗的荷瘤小鼠脾脏中MDSCs 的数量显著减少,抗肿瘤作用增强,并刺激MDSCs分化为DCs和MФ,将其功能转化为免疫原性[40-41]。

另外,研究证明自噬可以提高MDSCs的活性,通过抑制自噬,凋亡MDSCs 的数量会明显增加[42]。在人和小鼠黑色素瘤中,MDSCs 均显示出较高水平的功能性自噬,敲除小鼠自噬相关基因Atg5后,MDSCs的自噬水平明显降低,却有效延缓了肿瘤生长。Alis⁃safi 等[43]研究发现自噬缺陷的M-MDSCs 中溶酶体降解受损,MHCⅡ类分子表达增加,导致肿瘤特异性CD4+T细胞有效激活,增强了抗肿瘤免疫反应。肿瘤的糖酵解代谢可能潜在地协调AMPK-ULK1、自噬和CEBPB(LAP)的分子网络,能有效地促进肿瘤G-CSF和GM-CSF 的表达,建立和维持MDSCs的发育,促进肿瘤免疫逃逸[44]。最初研究提示神经酰胺在哺乳动物细胞凋亡的调控中起着关键作用,但另一项研究发现,用溶酶型酸性神经酰胺酶抑制剂LCL521 治疗荷瘤小鼠,可显著降低MDSCs在体内的积聚,这种作用并非通过诱导凋亡实现的,而是LCL521 以溶酶体为靶标激活组织蛋白酶B和组织蛋白酶D,导致自噬中断和ERS,最终导致MDSCs 死亡[45]。炎症因子高迁移率族蛋白1(high-mobility group box protein 1,HMGB1)除了诱导MDSCs聚集外,还可通过驱动MD⁃SCs自噬延长存活时间,并且肿瘤微环境也能够促进MDSCs的自噬[42]。综上所述,自噬可能成为抑制MD⁃SCs存活的治疗靶点。但目前关于MDSCs 和自噬之间的联系及作用机制尚未明确,对MDSCs 如何发生自噬以及肿瘤微环境对MDSCs自噬的影响还缺乏深入的了解。

6 挑战与展望

MDSCs的异质性是其靶向治疗的主要挑战之一[15],不同类型肿瘤,甚至同一患者的血液和肿瘤组织中MDSCs的免疫表型和作用机制均有差异。从肿瘤微环境中分离、纯化MDSCs的操作难度大,并且,MDSCs与正常骨髓干细胞的区别并未明确,限制了其在癌症期间对MDSCs进行特异性检测和靶向治疗[46]。鉴于此,多数人类研究都聚焦于循环MDSCs[47]。

由于缺乏对MDSCs分化过程及作用机制的分子研究,阻碍了靶向MDSCs 抗肿瘤治疗的研究进程[43]。目前,对MDSCs研究方法,主要为体外诱导实验,用不同的细胞因子和趋化因子顺序培养单核细胞,模拟炎症/抗炎微环境,来分析衍生细胞的表型和功能[48]。研究主要集中于调控MDSCs导致肿瘤发生发展的机制和介导其聚集的因素上,但调控肿瘤相关MDSCs的具体途径尚未阐明。未来对MDSCs的研究,旨在提高对增加和激活MDSCs信号的识别,了解其在不同疾病中的作用,并建立独特的标记,通过关注这些细胞在疾病过程中的各种变化,找到阻断其免疫抑制活性的治疗方法[49]。并且,进一步了解MD⁃SCs 对肿瘤发生发展的具体机制,以及MDSCs 参与PMN 形成与演化的具体过程,提高对MDSCs 表型的验证及检测,有利于完善对MDSCs的靶向治疗策略。