明朝时期东莞木鱼歌传播的影响因素研究

王 芹

木鱼歌,作为粤方言说唱类非物质文化遗产,将俗文学文本故事转化为说唱类曲艺形式。据研究考证,木鱼歌的文化渊源可追溯至唐代汉族说唱文学“俗讲”和宋元时期弹词,至明朝末期木鱼歌作为说唱类的俗文学初步形成,受佛教宝卷传唱的影响,由区域俗文学以雅唱和俗唱的形式广为传播。

作为俗文学的东莞木鱼歌有三大特色:首先,内容题材丰富。木鱼歌的内容大都是历史故事和民间故事,佛教文化和儒家思想文化基因隐含其中,起到明朝版的“文化思政”教化意义和社会治理作用。其次,人物形象大都是以莞人为形象来创作,而且带有悲情性和孝义忠烈的特点,关注本土化的现实价值。再次,市民文化风尚流行,附带强烈的反封建反礼教的俗文化书写范式,也带有歌颂爱情纯真美好的思想。

笔者将以明朝时期作为历史考察时段,以大史观的视角,深耕挖掘明朝时期东莞木鱼歌传播的影响因素,即社会经济环境、粤方言环境、民俗环境、文化积淀,力求考证木鱼歌传播史纵向时间轴维度下明朝时期木鱼歌传播的内在和外在影响因素,并重现明朝时期木鱼歌传播景观。

一、明朝时期东莞木鱼歌传播之社会经济环境因素

(一)开放的经济生态与对外交流环境

明朝广东地区商品经济日渐繁荣,商贸往来频繁,很多文人墨客和商人官吏喜爱并在情感层面认同作为俗文学的木鱼歌,一些促进中外商业贸易交流的经济政策也助力于木鱼歌的海外传播。随着商品经济的发展,从事商贸活动的流动人口增加,外来移民大规模流入,国内人口流动日渐频繁,“镇内外皆商民错处,侨寓多而土著少”。商贸繁荣促使人口流动的同时,也带动了城镇经济的繁荣和市民活动的多元化。明末是中国社会的一个转型期,商业的高度发展、程朱理学观念的变化、有识之士对科技文明思想的倡导,这三个方面都与西方传教士所提倡的学术传教或适应传教策略不谋而合,形成了中西方学术对话与文化交流的思想基础。明清时期,西方基督教传教士来华传教,掀起了中西方文化碰撞与交融的浪潮。木鱼歌作为粤方言地区俗文学的代表也随之被文人、海外移民、传教士、中西往来商人带到海外并广泛传播,其木鱼歌的文学风格和艺术风格影响了歌德等西方文坛大家的文学风格,并在全球文化研究史和文学史上起了里程碑式的影响。

对外文化交流浪潮掀起之际,一方面西方文化讯息传入了中国,使中国文化界对“西学”有了初步的了解和认识;另一方面,中国的俗文学和优秀的传统文化被传教士们通过传递书信和翻译中国典籍等方式传播到欧美和东南亚地区,使全球出现了“中国热”,木鱼歌作为全球文化交融的媒介强化了中国与世界的交融,开放的经济生态与对外交流环境也为当时正流行的俗文学木鱼歌的传播提供了便利。

(二)明朝移民风气与民间杂居交流

商业人口流动,改变了城镇的人口结构,城镇经济繁荣,外地商人不断流入。明朝时期广东人口增长,区域发展不平衡,省内从事商业的流动人口增加,在广东地区谋生的机会较内陆地区明显增加。广东所在的珠江三角洲人口密度大,人口流动频繁,商品经济日渐活跃,手工业和商业是当时广东地区的主流和支柱产业,社会分工也更加细致,人们能从事的工种类型也更加多元化,这就吸引了外来移民来此谋生,以寻找更好的商机和手工业投资品种,进而带动海内外文化的交流。可见,开放的经济政策和民间沿海杂居环境吸引了外来移民在广东地区从事商贸活动,并掀起了海外文化传播浪潮和时髦的“移民中国风”。明朝时期,广东人口双向流动,接纳了大量的外来人口,也向外流出过剩的人口。木鱼歌是明末社会经济和民间文化交流所形成的产物,明末时期国内人口大规模流动,文化交流与融合成为常态。经济的繁荣发展为广东地区人口大规模流动创造了有利契机和先决条件,外来移民文化的引入为广东地区注入了富有活力的文化基因,也为木鱼歌的省外传播甚至海外传播酝酿了开放的社会经济环境和交融的文化环境[1]。

二、明朝时期东莞木鱼歌传播之粤方言环境因素

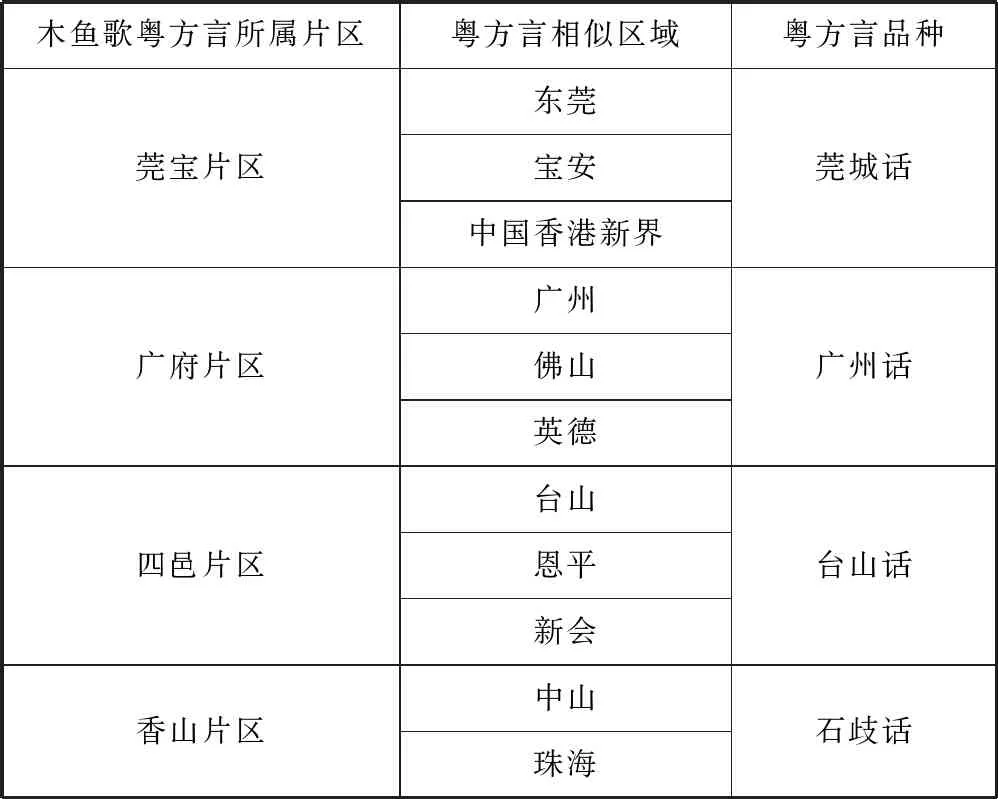

木鱼歌是以粤方言为主的民间说唱曲艺,保留了大量的珠三角地区粤方言语料元素,在粤方言传播区域都能找到木鱼歌的传播踪迹。表1[2]呈现的是各类型粤方言所属的莞宝片区、广府片区、四邑片区、香山片区及其所对应的粤方言品种,由此可见东莞木鱼歌按所在片区隶属于莞宝片区,粤方言品种以莞城话为主。

表1 通行粤方言区域及粤方言品种

相似的语言环境连接了粤语方言人群的思维方式。木鱼歌用粤方言创作,用粤方言表演,用粤方言字刊印,贴近粤方言人群的生活。木鱼歌能在粤方言地区流行,相似的语言环境至关重要,粤方言各片区在地理、人文、环境方面都比较相似,交往也非常密切。粤方言音韵和词汇构成特殊的语言文化,粤方言特殊词语多,保留古汉语词汇使用,倒装句用词。粤方言流行地区的人群多能理解木鱼歌的语意,即使是不同片区,粤方言片区语言面貌也基本一致。在相似的语言环境,各个地区的木鱼歌形成共性,共通性的语言环境为木鱼歌的传播提供了便利条件。

三、明朝时期东莞木鱼歌传播之民俗环境因素

木鱼歌多出现在日常生活劳动实践中,演唱木鱼歌是广府人民在生活和劳动时娱乐消遣的“怡情”方式,木鱼歌的主要说唱对象是城乡妇女。家宅、闺房是女性木鱼歌传唱者的特殊演唱空间,终日操持家务的妇女借助哼唱木鱼歌来驱乏解闷,自娱消遣。明末时期城乡妇女的知识水平低,木鱼歌用粤方言演唱,语言浅显直白不粗俗,故事内容吸引人并具有教化意义,同时能加入大量的衬字衬词,容易理解和说唱,迎合了城乡妇女的需求,因此木鱼歌粤方言的通俗性特征助力于其在城乡妇女群体中广为传唱、传播,其内容题材也有拓展到深闺少女或者劳动妇女题材故事,引起受众情感共鸣。

除了日常生活劳动实践外,民俗节庆文化活动与文化空间场域成为明朝时期木鱼歌传播的重要平台。从概念层面解析,民俗活动是一个民族或者是社会群体在长期实践与生活中逐渐形成且世代传承的文化活动,包括民间流行的风尚、习俗。明朝时期木鱼歌的广泛传播与当时重要的民俗节庆活动有着紧密的联系。明朝中后期,各种民间信仰随着封建集权统治的削弱和对地方控制的相对松动,在江南和华南地区得以广泛盛行。人们在节日中大多注重的是家族成员之间的联系,家族祭祀、家族礼仪成为节俗活动的中心,而木鱼歌便成为家族娱乐活动的重要媒介载体。

除以上民俗节庆日之外,东莞木鱼歌演唱最盛的时机首推盂兰节。七月十四日的盂兰节那天,坊中布置了灯景,邀请歌妓到家中助兴,伴唱说书,然后烧衣散食,予诸鬼。华灯高照,盲人三五成群演唱木鱼歌,各施才艺。旧时,广府民众通过请盲人说书唱戏,解书说文,施衣食给予鬼神,各家各户祭奠祖先及诸神,以保家人出入平安,祈祷祝福[3]。作为中华人民共和国成立前东莞人最喜爱的消遣方式之一,木鱼歌有时作为消遣、娱乐的手段,有时作为特殊的职业技能;或在世俗生活中取悦于普通民众,抑或是人们寄寓木鱼说唱音声能超越凡俗,向神圣世界祈福和传递夙愿。

除盂兰节外,“七夕节”也是女子们纵情演唱木鱼歌的重要节庆日。农历七月初七俗称“乞巧节”,在这一天未婚的女子们都要穿针引线,祈祷福寿。广东珠江三角洲一带,每到七夕节庆,妇女都汇聚一堂,齐唱木鱼逗乐,同时会请戏班唱戏或者请旧时唱书的女艺人演唱木鱼歌,大众狂欢,通宵达旦,以此助兴[4]。东莞旧时村里的未婚女子有“拜七姐”礼,主持仪式的老年妇女会神情庄重地唱木鱼歌,目的是为在场的未婚女子祈求上天保佑,赐予好的姻缘,可见,民俗节庆日的木鱼歌传唱不仅成为大众狂欢的口语传播媒介,民间“求神”信仰仪式也可借助木鱼歌演唱圆满达成。木鱼歌除了单唱之外,有些镇区的妇女会围着摆满祭品的桌子以群体形式共同演唱木鱼歌,共同祈祷并求神赐予福报,此民俗仪式一直沿用至今。

由此可见,明朝时期大众的社会生活越来越世俗化,在民俗活动中占据重要地位的木鱼歌也在明朝时期兴起并得到广泛传播。

四、明朝时期东莞木鱼歌传播之文化积淀因素

考察明朝时期东莞木鱼歌传播之文化积淀因素,可追溯到其木鱼书文本中折射的文化基因,以重现明朝时期市民文学中隐含的文化思想和内在深耕的文化生态土壤。儒家思想和佛教文化作为文化基因正深耕于这一时段的文化生态土壤中。例如,佛教文化故事中,以《目连救母》最为经典。《目莲救母》的文本故事源于印度传入我国的《佛说盂兰盆经》,讲述了目莲拯救亡母出地狱的悲惨故事,强调“救母”的过程。

佛教文化题材还包括四大菩萨的赞颂、修行人物的苦难历程和历史人物神化的故事。从东莞木鱼歌文本中提取出符合当时社会风气和统治者需求的素材,再结合木鱼歌的唱腔和伴奏乐器的修饰,形成了带有佛教色彩的唱本。明朝社会佛教所强调和宣扬的封建伦理道德观念和孝亲理念是对体现儒家思想的二十四孝故事的一种补充。“孝”是儒家思想中“六行”之一,它不仅仅局限于“家”中,还可以引升至国家层面,内化于儒家思想的“大同”“和谐”理念。家庭纷争可用“孝”来化解,国与国的战乱可用“孝”中的“仁”来减少矛盾摩擦,以此教化人们需遵循中华传统的孝顺美德,践行孝道思想。由此来看,木鱼歌从个人到国家以及社会层面自下而上都传承了佛教文化和儒家思想的“行善”“和谐”“孝道”文化基因,并以明朝版的“文化思政”的木鱼歌说唱类曲艺形式以求达到市民文化风尚净化效果,并以此达到思想层面社会治理和社会教化的目的。