2015—2018年北京、上海和广州子宫内膜病变患者治疗药物使用情况分析Δ

孙 慧,王萌萌,庞艳玉,黄燕萍,王先利,金 经,林诗舟,汤 静

(复旦大学附属妇产科医院药学部,上海200011)

子宫内膜增生可分为2类,一类为不伴有不典型的增生,如单纯性增生和复杂性增生;另一类为子宫内膜非典型增生或子宫内膜上皮内瘤变。2009年的一项研究结果显示,子宫内膜增生年发生率为133/10万,其中子宫内膜复杂性增生年发生率为63/10万,子宫内膜非典型增生年发生率为17/10万,<40岁的单纯性增生、复杂性增生和非典型增生的患者分别占9.3%、7.8%和7.3%[1]。对于长期雌激素作用而无孕激素拮抗引起的子宫内膜增生或不典型增生若最终发展成子宫内膜癌则多为雌激素依赖型子宫内膜癌,其中子宫内膜增生进展为分化良好的子宫内膜癌的风险为1%~3%,子宫内膜非典型增生进展为子宫内膜癌的风险为14%~30%[2]。子宫内膜癌是全球女性较常见的妇科恶性肿瘤之一,60~70岁为发病高峰年龄,但2%~5%的病例发生于40岁之前[3-4]。手术和(或)放化疗是治疗子宫内膜癌的标准方案,但代价是患者丧失生育力。随着近年来年轻人群子宫内膜癌发病率不断升高,年轻患者具有强烈保留生育力的意愿,给子宫内膜肿瘤治疗提出了挑战,并已成为子宫内膜病变生殖医学研究的热点。

目前,子宫内膜增生患者的药物保守治疗多采用高效孕激素治疗。对于子宫内膜癌,多数年轻患者的子宫内膜癌为早期,病变局限于子宫内膜,组织学多为分化好的子宫内膜样腺癌,高表达雌激素和孕激素受体,对激素治疗敏感。有研究结果表明,可选用孕激素和(或)促性腺激素释放激素激动剂(gonadotropin realeasing hormone agonist,GnRH-a)、左炔诺孕酮宫内节育系统(levonorgestrel intrauterine sustained release system,LNG-IUS)治疗子宫内膜癌或子宫内膜非典型增生[5-6]。子宫内膜病变的药物治疗方案较多,其中孕激素是药物保守治疗中常用的方案,但亦有文献提出长期口服孕激素,子宫内膜可能产生抵抗,因此在治疗中尝试其他替代药物方案。鉴于此,本研究通过对2015—2018年我国3个城市子宫内膜病变的治疗药物进行分析,旨在探讨子宫内膜病变的药物治疗使用情况以及用药变化趋势,特别是孕激素类药物在子宫内膜病变患者中的应用现状、发展趋势及存在的问题,为选择药物保守治疗患者的诊疗决策提供一些参考。

1 资料与方法

1.1 资料来源

研究数据均来源于中国药学会《医院处方分析合作项目》(以下简称“该项目”),该项目纳入北京、成都、广州、哈尔滨、杭州、上海、沈阳、天津和郑州等9个城市的121家样本医院,每季度随机抽取10个工作日处方数据(4个季度共计40个工作日,5年共计200个工作日)。通过各医院信息系统随机抽取每季度10个工作日的门诊处方及住院医嘱的电子信息,汇总后纳入该项目处方数据库。

1.2 调查方法

自该项目处方数据库中,提取2015—2018年北京、上海和广州3个城市含子宫内膜病变诊断的处方(医嘱)信息,其中含子宫内膜癌(高、中和低分化)、子宫内膜样腺癌、子宫内膜样腺瘤、子宫内膜增生(复杂、不典型、非典型、单纯、不规则、简单和囊腺型)及子宫内膜增生过长等诊断的处方(医嘱)数据,包括处方(医嘱)编号、科室名称、报销情况(有部分报销)、来源(门诊、病房)、药品编码、药品通用名、商品名、药品规格、给药途径、处方数、取药数量(单片)、药品单价、用法、单次用量(单片)、处方金额、性别、年龄、诊断和医院级别等信息。利用Excel软件对子宫内膜病变使用孕激素类药物处方数据进行统计、分析及排序。

1.3 评价标准和方法

采用世界卫生组织(world health organization,WHO)推荐的限定日剂量(defined daily dose,DDD)为指标的分析方法。本研究中,DDD参照《中华人民共和国药典》(2010年版)、WHO网站数据及药品说明书确定。按照药品的通用名统计孕激素类药物的用药金额,计算用药频度(defined daily dose system,DDDs)、限定日费用(defined daily cost,DDC),并进行排序分析。根据WHO网站对于复方制剂DDD的计算规定,由于口服避孕药的DDD多基于避孕为用药目的且用法与用量为1日1次、1次1片、连服21或28 d给出的参考值,与本研究抽样数据的口服避孕药用法与用量、用药目的不尽一致,因此,口服避孕药未纳入计算。DDDs=某药的总用量/该药的DDD,DDDs越大,说明该药临床使用频率越高,从而反映出其临床应用趋势;DDC=某药年销售金额/该药的DDDs,DDC表示该药的平均日费用,是评价药品销售金额的指标,反映药品的总价格水平,DDC越大,说明该药给患者造成的经济负担越重[7-8]。

2 结果

2.1 主要子宫内膜病变临床诊断用药情况

本研究共纳入2015—2018年北京、上海和广州3个城市子宫内膜病变患者21 516张门诊处方和58 203条住院医嘱,其中使用量排序居前5位的有氯化钠注射液、葡萄糖注射液、葡萄糖氯化钠注射液和甲羟孕酮,销售金额排序居前5位的为紫杉醇脂质体、紫杉醇、聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子、甲地孕酮和左炔诺孕酮。为进一步研究子宫内膜增生药物保守治疗情况,去除子宫内膜增生患者特别是子宫内膜癌患者手术和(或)放化疗过程中使用的静脉输液药物和抗肿瘤药,子宫内膜增生患者予以药物保守治疗的处方(医嘱)共6 556张(份),涉及药物使用频次为6 670例次。

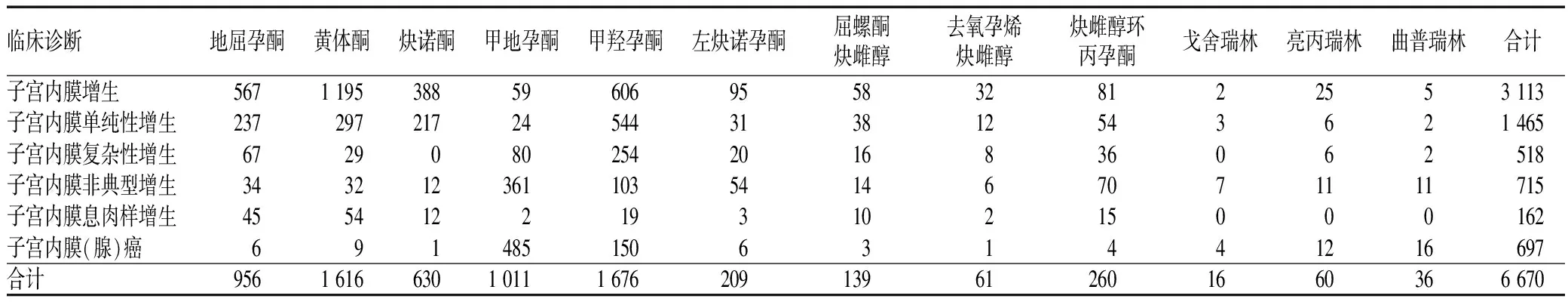

2015—2018年北京、上海和广州3个城市主要子宫内膜病变临床诊断的孕激素类及促性腺激素类药物使用情况见表1。由表1可见,在临床诊断药物应用适应证方面,子宫内膜病变患者用药以孕激素类药物为主,口服避孕药次之,GnRH-a类药物使用较少。其中,子宫内膜增生、子宫内膜单纯性增生的用药主要选用黄体酮、甲羟孕酮;子宫内膜复杂性增生选用甲羟孕酮较多;子宫内膜非典型增生和子宫内膜(腺)癌主要选用甲地孕酮,甲羟孕酮次之;口服避孕药中,子宫内膜病变患者选用炔雌醇环丙孕酮多于屈螺酮炔雌醇、去氧孕烯炔雌醇。

表1 2015—2018年北京、上海和广州3个城市主要子宫内膜病变临床诊断的孕激素类及促性腺激素类药物使用情况(例次)

2.2 子宫内膜病变患者孕激素类及促性腺激素类药物各品种的使用情况

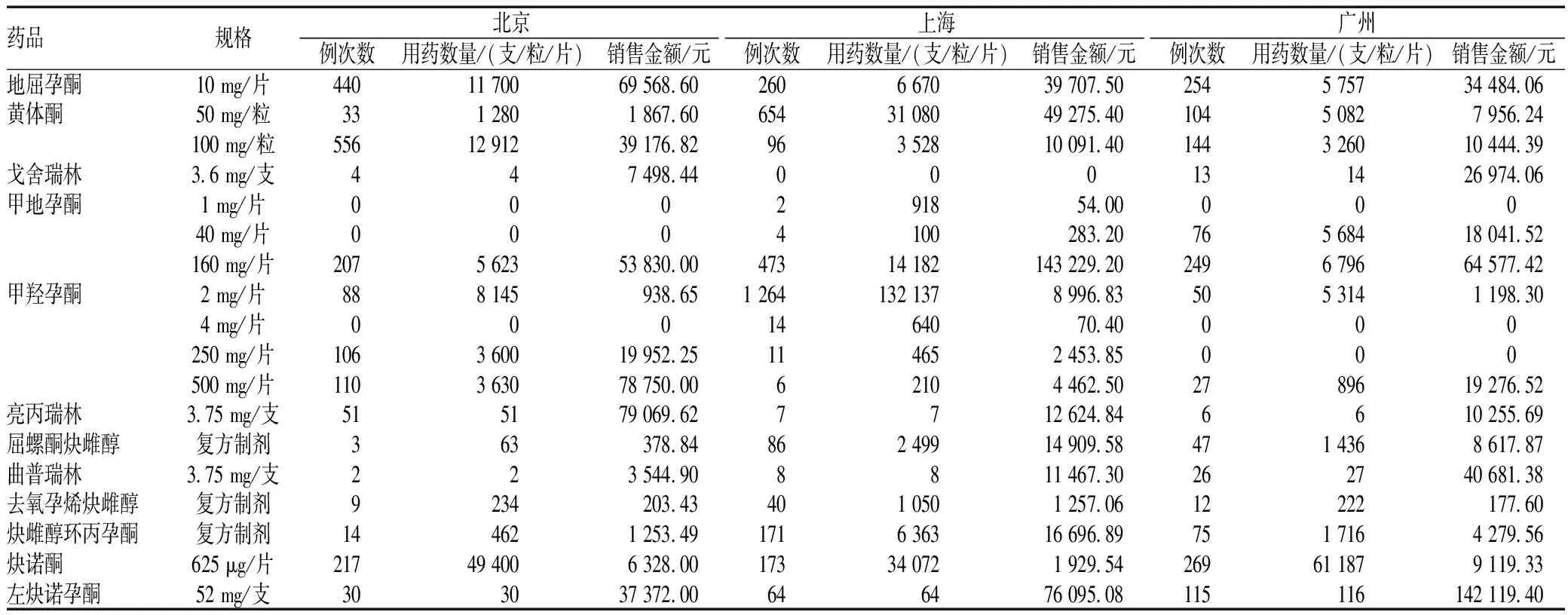

2015—2018年北京、上海和广州3个城市子宫内膜病变患者孕激素类及促性腺激素类药物各品种的使用情况见表2。由表2可见,孕激素类药物的使用中,北京以黄体酮、地屈孕酮和甲羟孕酮为主,上海以甲羟孕酮、黄体酮和甲地孕酮为主,广州以炔诺酮、地屈孕酮和甲地孕酮为主;其他药物如GnRH-a类药物(亮丙瑞林、曲普瑞林)在北京和广州使用最多,口服避孕药(屈螺酮炔雌醇、去氧孕烯炔雌醇和炔雌醇环丙孕酮)在上海使用最多,LNG-IUS类药物在广州使用最多:此外,北京、上海和广州3个城市中销售金额最高的药物分别为亮丙瑞林、左炔诺孕酮和甲地孕酮。

表2 2015—2018年北京、上海和广州3个城市子宫内膜病变患者孕激素类及促性腺激素类药物各品种的使用情况

2.3 门诊、住院子宫内膜病变患者孕激素类及促性腺激素类药物使用情况

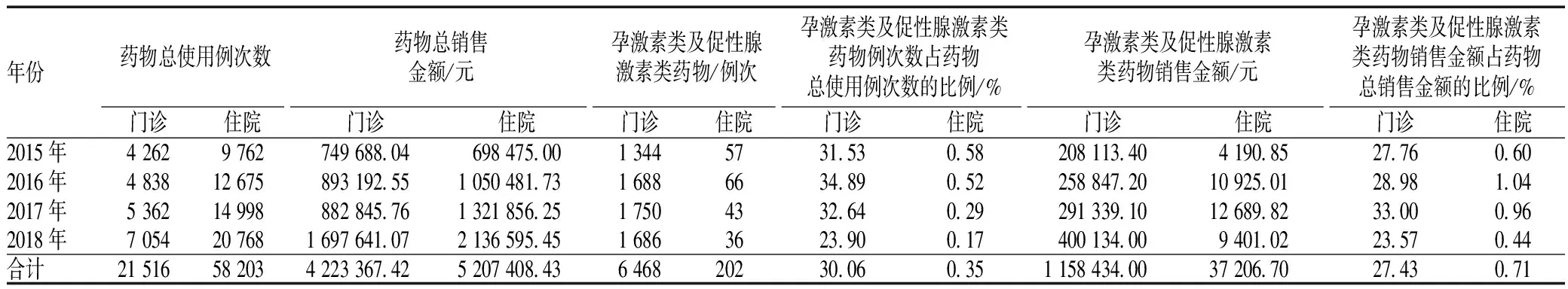

2015—2018年北京、上海和广州3个城市门诊、住院子宫内膜病变患者孕激素类及促性腺激素类药物使用情况见表3。由表3可见,2015—2017年门诊子宫内膜病变患者孕激素类及促性腺激素类药物的处方数和销售金额逐年增长,其处方数占比分别为31.53%、34.89%和32.64%,销售金额占比分别为27.76%、28.98%和33.00%,但2018年其处方数和销售金额均稍有减少。分析其原因,2015年、2016年和2017年门诊诊断为子宫内膜恶性肿瘤的患者分别为1 636、1 877和2 031例,2018年为3 856例,较前明显升高,而该类患者门诊处方中抗肿瘤药占比较大。销售金额方面,主要考虑近年来医院门诊增设了门诊化疗,相应抗肿瘤药价格昂贵,故销售金额占比较大,其中2018年子宫内膜恶性肿瘤门诊化疗药的使用主要集中在广州,其次为北京和上海,因此,对2018年孕激素类及促性腺激素类药物使用的影响较大;另外,2018年孕激素类及促性腺激素类药物价格调整,如子宫内膜增生病变主要治疗药物甲地孕酮在3个城市有不同程度的降价,2015—2018年广州、北京和上海3个城市同一厂家生产的同规格(160 mg/片)甲地孕酮片的价格均逐年降低,每片价格分别由10.75元降至8.45元、由11.96元降至7.92元和由12.60元降至8.92元;同时,2015—2017年使用价格较贵的进口药品较多,2018年价格相对比较便宜的国产药品使用占比大,如进口甲羟孕酮片价格为21.5元/500 mg,国产甲羟孕酮片价格为0.06元/2 mg(15元/500 mg)。

表3 2015—2018年北京、上海和广州3个城市门诊、住院子宫内膜病变患者孕激素类及促性腺激素类药物使用情况

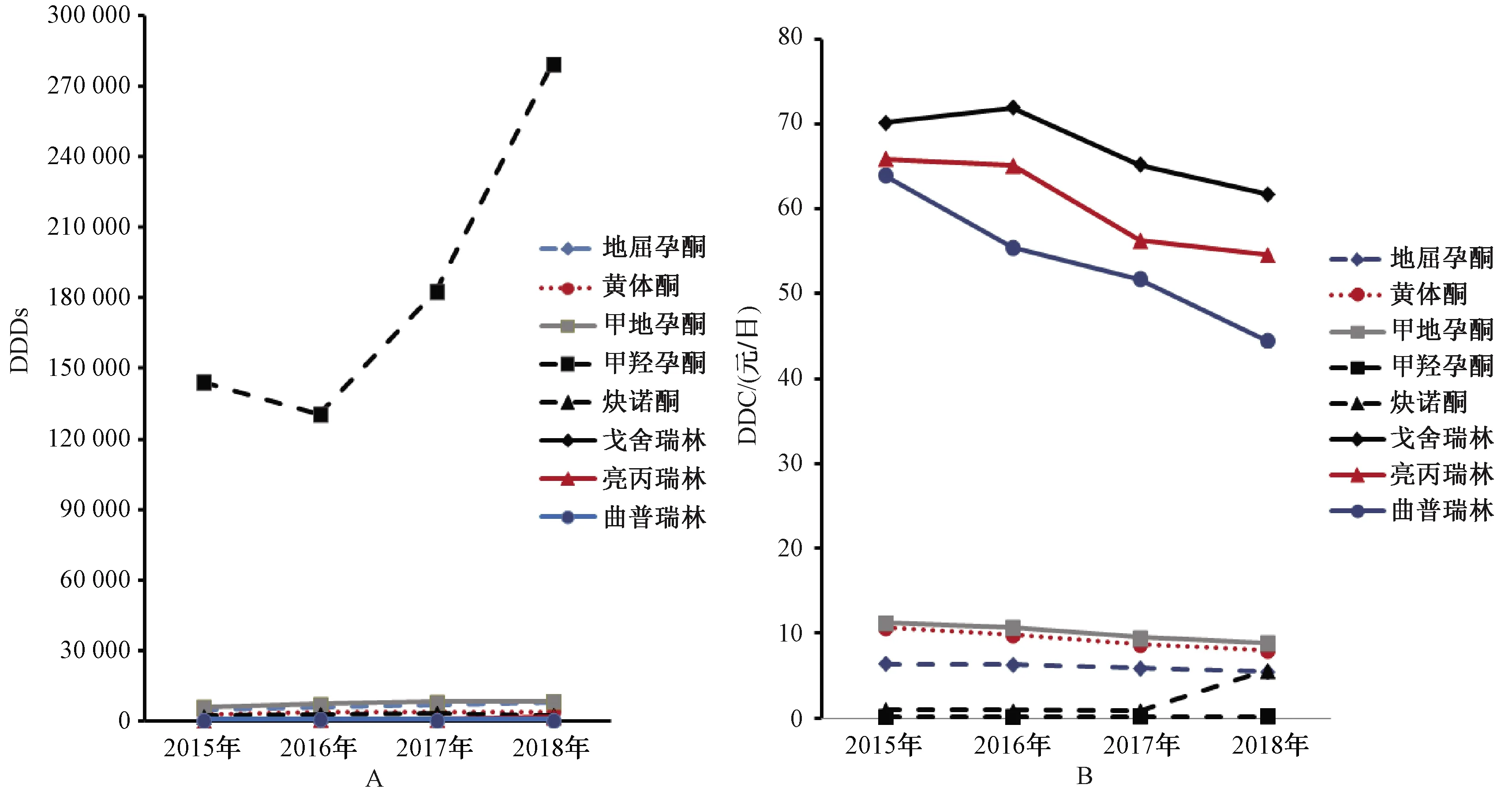

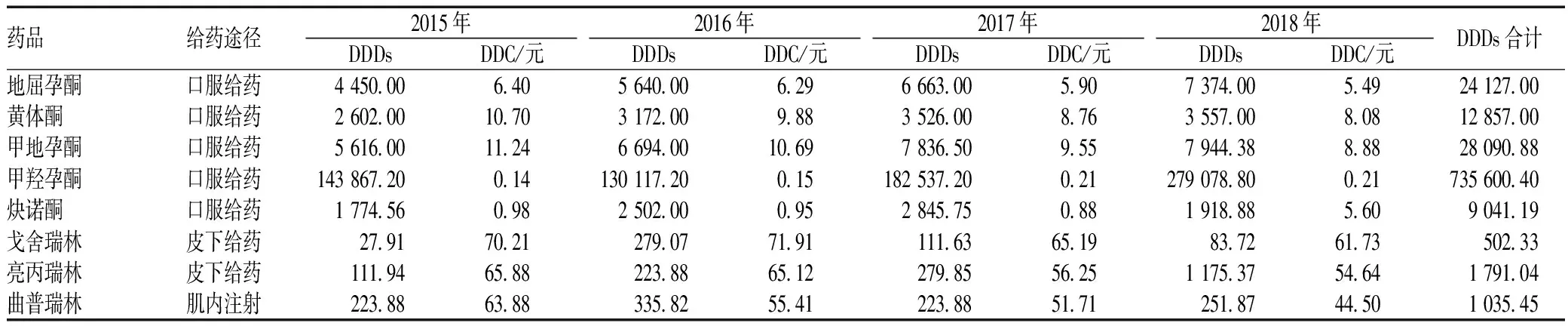

2.4 孕激素类及促性腺激素类药物各品种的DDDs、DDC

2015—2018年北京、上海和广州3个城市孕激素类及促性腺激素类药物各品种的DDDs、DDC见表4,变化趋势见图1。由于口服避孕药包括屈螺酮炔雌醇、炔雌醇环丙孕酮、炔雌醇去氧孕烯的DDD以及左炔诺孕酮的DDD基于避孕且连用21或28 d方式用药,与本研究实际应用目的和方法不同,因此未纳入计算。由图1可见,孕激素类药物的DDDs比促性腺激素类药物高,且治疗费用较低;孕激素类药物中,甲羟孕酮、甲地孕酮、地屈孕酮和黄体酮的DDDs均呈逐年增长趋势(其中2018年甲羟孕酮的DDDs明显增长),甲羟孕酮的DDDs最高且DDC最低,甲地孕酮的DDDs次之但DDC高于甲羟孕酮;促性腺激素类药物中,亮丙瑞林的DDDs亦呈逐年增长趋势,且在2018年增长明显,其DDDs高于曲普瑞林、戈舍瑞林,其DDC介于曲普瑞林、戈舍瑞林之间。2017年取消医院药品加成政策后,2018年地屈孕酮、黄体酮、甲地孕酮、戈舍瑞林、亮丙瑞林和曲普瑞林的价格较2016年有不同程度的降低,炔诺酮的价格较前有所升高,甲羟孕酮的价格变动不大,因此,2018年价格较为便宜的甲羟孕酮的DDDs较2016年明显升高,炔诺酮的DDDs较前降低。

A.DDDs;B.DDC

表4 2015—2018年北京、上海和广州3个城市孕激素类及促性腺激素类药物各品种的DDDs、DDC

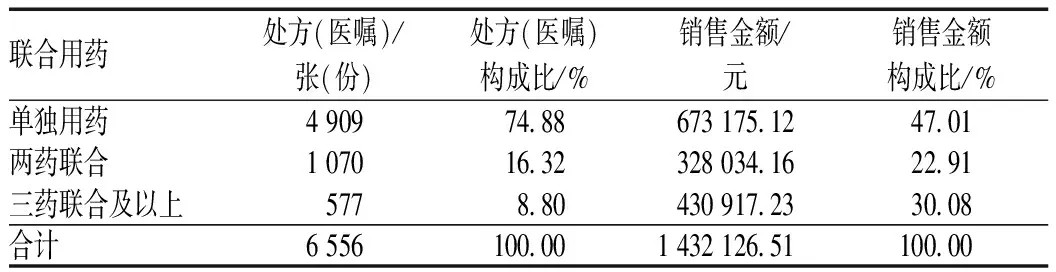

2.5 子宫内膜增生患者联合用药情况

2015—2018年北京、上海和广州3个城市子宫内膜增生患者联合用药情况见表5。由表5可见,6 556张(份)子宫内膜增生患者予以药物保守治疗的处方(医嘱)中,子宫内膜增生患者处方(医嘱)常单独使用1种孕激素、口服避孕药以及GnRH-a类药物,共4 909张(份)(占74.88%),销售金额共673 175.12元(占47.01%);联合用药中,二联用药较常见,以不同的孕激素类药物联合应用、孕激素联合口服避孕药以及孕激素联合GnRH-a类药物为主,其他药物中联合应用最多的为二甲双胍。

表5 2015—2018年北京、上海和广州3个城市子宫内膜增生患者联合用药情况

3 讨论

子宫内膜增生是子宫内膜在长期无孕激素保护的雌激素暴露下发生的异常增生,规范持续的药物干预是有效治疗子宫内膜增生、预防病变复发或恶变的必要措施。药物治疗原理是不同途径补充孕激素以促进子宫内膜转化,目前临床上对子宫内膜增生尚无统一的内分泌治疗方案。可用于逆转早期子宫内膜样腺癌和子宫内膜不典型增生的药物治疗方案是以高效孕激素为主的方案,此外还可使用GnRH-a和其他药物如芳香酶抑制剂等。子宫内膜增生常用治疗药物有醋酸甲羟孕酮、醋酸甲地孕酮、LNG-IUS、炔诺酮、达那唑、GnRH-a以及醋酸甲地孕酮、左炔诺孕酮宫内节育器,或口服避孕药联合二甲双胍方案[9-10]。对于药物治疗方案,有共识推荐:单用甲地孕酮160~320 m/d(口服)、甲羟孕酮200~600 mg/d(口服)、GnRH-a 3.75 mg(肌内注射或皮下注射)或宫内放置LNG-IUS,缓解率为60%~100%[11-12]。本研究中治疗药物种类分析结果与上述推荐一致,其中北京、上海和广州3个城市子宫内膜增生的治疗药物品种包括孕激素、GnRH-a和口服避孕药,涉及的具体药品包括黄体酮、地屈孕酮、甲羟孕酮、甲地孕酮、炔诺酮和左炔诺孕酮,亮丙瑞林、曲普瑞林,以及屈螺酮炔雌醇、去氧孕烯炔雌醇和炔雌醇环丙孕酮。此外,本研究结果显示,子宫内膜增生的药物保守治疗以单药治疗为主,其次为二联用药,常用的联合用药方案为不同孕激素种类的二联用药、孕激素联合口服避孕药或孕激素联合GnRH-a,其他药物中联合应用最多的为二甲双胍。在子宫内膜增生和早期子宫内膜癌患者的药物保守治疗中,药物治疗方案和药物治疗优势尚无统一推荐,一些病例研究的结论也尚不统一。一项纳入了34项临床研究共408例早期子宫内膜癌患者的荟萃分析结果显示,保守治疗后总体缓解率为76.2%,复发率为40.6%[13]。国内一项研究纳入了106例子宫内膜复杂性不典型增生或早期子宫内膜癌患者,采用宫腔镜电切术联合左炔诺孕酮宫内缓释系统和(或)醋酸甲地孕酮160~320 mg/d治疗后,完全缓解率为83.96%[14]。2项研究结果发现,使用LNG-IUS治疗的患者,其疗效显著优于口服孕激素者,并且随访时间越长,LNG-IUS治疗的优势越明显[15-16]。宫内放置LNG-IUS的有效作用时间长达5年,具有更高的耐受性和病变消退率,被推荐作为子宫内膜增生治疗的首选方式[17]。一项研究纳入了120例早期高分化子宫内膜癌及子宫内膜不典型增生患者进行保守治疗,分别使用甲地孕酮(160~320 mg/d,口服)、甲羟孕酮(250~500 mg/d,口服)和其他药物治疗(地屈孕酮20~30 mg/d,口服;或GnRH-a 3.75/28 d+LNG-IUS宫内放置)治疗,完全缓解率分别为100%(35例)、95.9%(71例)、90.9%(10例),随访116例完全缓解的患者,其中38例复发[18]。另一项研究纳入了59例子宫内膜样腺癌Ⅰ期高分化(G1)和48例子宫内膜非典型增生患者,分别采用高效孕激素、LNG-IUS以及GnRH-a进行保留生育功能治疗,患者症状得到缓解[5]。本研究分析了北京、上海和广州3个城市子宫内膜病变患者的用药情况,结果显示,子宫内膜增生、子宫内膜单纯性增生的用药主要为黄体酮、甲羟孕酮,子宫内膜复杂性增生的用药主要为甲羟孕酮,子宫内膜非典型增生、子宫内膜癌和子宫内膜样腺癌的用药主要为甲地孕酮;甲地孕酮、左炔诺孕酮的销售金额排序靠前;不同地区孕激素类及促性腺激素类药物的使用存在差异,其中上海的孕激素类及促性腺激素类药物使用占比高于北京和广州,广州抗肿瘤药使用占比较高,2018年子宫内膜恶性肿瘤门诊化疗药的使用主要集中在广州,其次为北京和上海,因此对2018年孕激素类及促性腺激素类药物使用占比的影响较大。

子宫内膜增生患者主要在门诊管理随访,特别是子宫内膜复杂性增生、子宫内膜不典型增生或子宫内膜上皮内瘤变等患者病程漫长,根据疗程需要使用药物治疗每3~6个月进行评估,可在门诊行诊断性刮宫手术或子宫内膜活检等进行疗效评估[19-20]。近年来,对于伴有肥胖、多囊卵巢综合征高危因素的子宫内膜增生患者,不仅从逆转子宫内膜方面着手,治疗上还将控制体重、改善胰岛素抵抗等方面纳入全程管理,需要门诊长期随访。在子宫内膜病变患者使用孕激素及促性腺激素类药物的使用量和销售金额方面,2015—2018年门诊患者孕激素类及促性腺激素类药物的处方数占比、销售金额占比较大,分别为30.06%、27.43%;其余药物种类中,抗肿瘤药处方数、销售金额占比较大。主要考虑近年来医院门诊增设了门诊化疗,相应抗肿瘤药价格昂贵,故其销售金额占比较大,其中2018年子宫内膜恶性肿瘤患者就诊人数增加,对2018年孕激素类及促性腺激素类药物使用占比的影响较大;另一方面,2018年孕激素类及促性腺激素类药物的价格调整,故门诊子宫内膜病变患者孕激素类及促性腺激素类药物的使用占比高于住院患者。因此,药师需要加强门诊患者的用药监测,合理的门诊药物治疗对于疾病管理的意义重大。

本研究结果显示,甲羟孕酮、甲地孕酮、地屈孕酮和黄体酮的DDDs较高,均呈逐年增长趋势,且DDC较低。其中,甲羟孕酮的总DDDs最高,DDC最低,患者经济负担最轻;亮丙瑞林的DDDs亦呈逐年增长趋势,其DDDs高于曲普瑞林和戈舍瑞林。虽然英国皇家妇产科医师协会(RCOG)和英国妇科内镜学会(BSGE)《2016 RCOG/BSGE指南:子宫内膜增生的管理》[20]和《女性避孕方法临床应用的中国专家共识》[21]均推荐将LNG-IUS作为无生育要求的子宫内膜增生患者的首选治疗方案,可有效逆转子宫内膜增生并减少复发,且LNG-IUS对于子宫内膜增生的逆转率>90%,明显高于口服孕激素;2015年,美国妇产科医师学会建议,对于子宫内膜增生最常用的治疗是口服醋酸甲羟孕酮或醋酸甲地孕酮[2]。但是,目前越来越多的研究提出,LNG-IUS可作为一线治疗药物,因其为子宫局部给予孕激素,全身吸收的量少,具有依从性好且有避孕效果的优点,用于子宫内膜增生以及子宫内膜不典型增生甚至早期子宫内膜癌的治疗具有显著缓解率[22-23]。本研究结果显示,LNG-IUS在子宫内膜增生治疗中使用量占比较小,且主要集中在广州使用,主要考虑可能药物使用受到宫内节育器操作便捷性、经济性以及患者生育要求等方面的影响。此外,近年来对于子宫内膜增生特别是同时伴有超重或肥胖的患者,胰岛素抵抗可能在进展为子宫内膜癌的过程中发挥作用,因此越来越多的研究结果显示,二甲双胍+孕激素联合治疗可使大部分子宫内膜非典型增生患者的组织学恢复正常,但该治疗方案尚需更大型的随机试验进一步研究,才能被推荐常规使用[24-25]。本研究结果显示,孕激素有单独使用也有联合二甲双胍应用,其中甲羟孕酮的DDDs较高且2018年较前显著升高,而对于曾经被视为“化疗药”的高效孕激素甲地孕酮的DDDs增幅反而减少,一方面可能是由于甲羟孕酮的价格较甲地孕酮低,另一方面,虽然对于联合用药方案中甲羟孕酮或甲地孕酮联合其他药物治疗均有研究,但可能甲羟孕酮更为优选。目前也有甲羟孕酮联合二甲双胍的大型随机试验尚在开展中[26]。在治疗经济性和有效性方面,本研究结果也提示,真实世界临床中甲羟孕酮的使用多于甲地孕酮,对于后续联合用药方案的孕激素选择中甲羟孕酮优于甲地孕酮具有一定的借鉴意义。

综上所述,2015—2018年北京、上海和广州3个城市子宫内膜病变患者的药物治疗以口服孕激素类药物为主,其次为口服避孕药、GnRH-a和LNG-IUS;其中甲羟孕酮和甲地孕酮仍然为临床最常用的药品,且其每年使用增长趋势也很明显;上述3个城市的药物使用分布稍有差异;治疗方案以单药为主,二联用药次之,如不同种类孕激素类药物联合应用、孕激素联合口服避孕药或GnRH-a,或联合二甲双胍等。临床选药以相关指南推荐为主,可能存在一定的价格导向性,但在北京、上海和广州等经济相对发达的城市并不算突出,未来也可对经济相对不发达城市进行相关用药研究,观察药物价格因素对需要长疗程服用孕激素类药物患者经济负担的影响,从而通过价格杠杆改善用药依从性和选药偏向性。此外,需要重点加强门诊子宫内膜病变患者孕激素类药物的用药全程管理和用药监护。