知己酬唱对七言古诗表现功能的拓展

——以欧阳修、梅尧臣、苏舜钦为中心

郑韵扬

(中国社会科学院研究生院 文学系,北京 102488)

在七言古诗的艺术演变史上,欧阳修、梅尧臣和苏舜钦的七古酬唱有非常独特的意义。欧、梅、苏三人志同道合,在政治、思想、文学等方面都有深入交流,无论人事升沉离合,其交谊始终不渝。他们的诗歌唱和不同于一般的创作应酬,而是一种思想交流与情感共鸣十分深刻的“知己酬唱”。欧、梅、苏三人的酬唱,大量出之以七古,“知己酬唱”特有的艺术追求,极大地开拓了七古的表现功能。

在诗歌史上,“知己酬唱”并不罕见,但“知己酬唱”大量运用七古来创作,则是比较罕见的现象。唐代元稹和白居易,皮日休和陆龟蒙的唱和,都具有“知己酬唱”的特点,但是他们主要采用的体裁是五古和近体,很少运用七古。欧、梅、苏的七古酬唱是七古与知己酬唱的特殊遇合,依靠这个独特的因缘,七古的题材内容和表现手法都有了关键的变化,并对后来北宋七古的发展和酬唱生态产生了深远影响。学界对于欧、梅、苏的交游和诗歌酬唱都有丰富的研究,指出他们选择了古体作为诗歌革新的突破口,酬唱交流有利于创作水平的互动共进,对各人七古的创作特点也有梳理。[1]但对三人知己酬唱的特色,以及七古与其知己酬唱之关系,还有待进一步研究。探讨欧阳修、梅尧臣与苏舜钦选择七古用于知己酬唱的原因,及由此促成的七古表现功能的拓展,有助于深化对诗歌功用、创作生态和诗体发展关系的认识。

一、欧、梅、苏酬唱的诗体选择:偏重七古

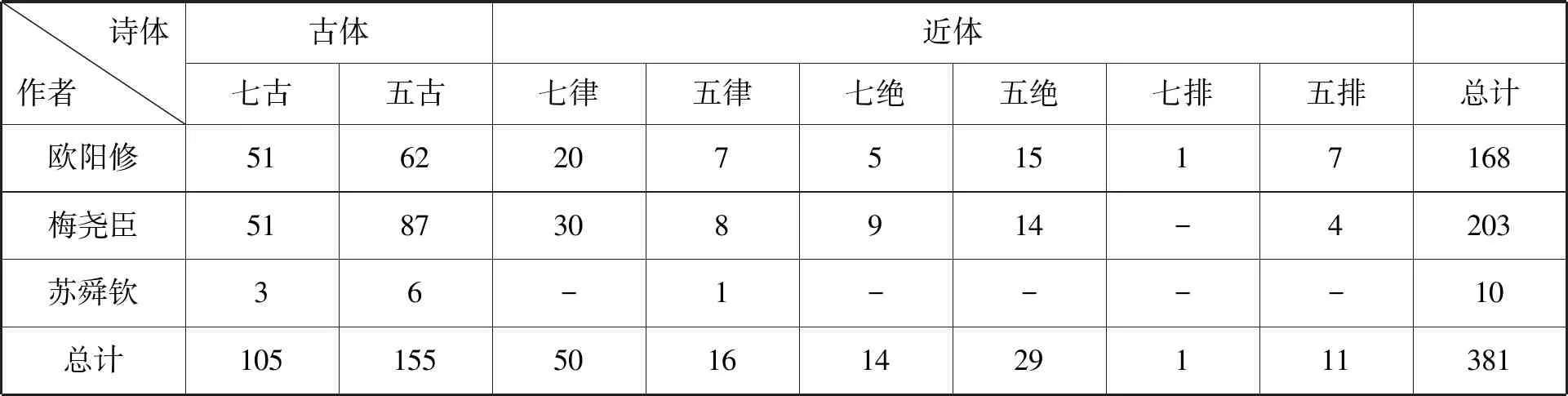

欧、梅、苏三人酬唱所运用诗体并非仅限于七古,但七古是在酬唱中最受关注的,这一点通过统计可以看得很清楚,见表1、表2。

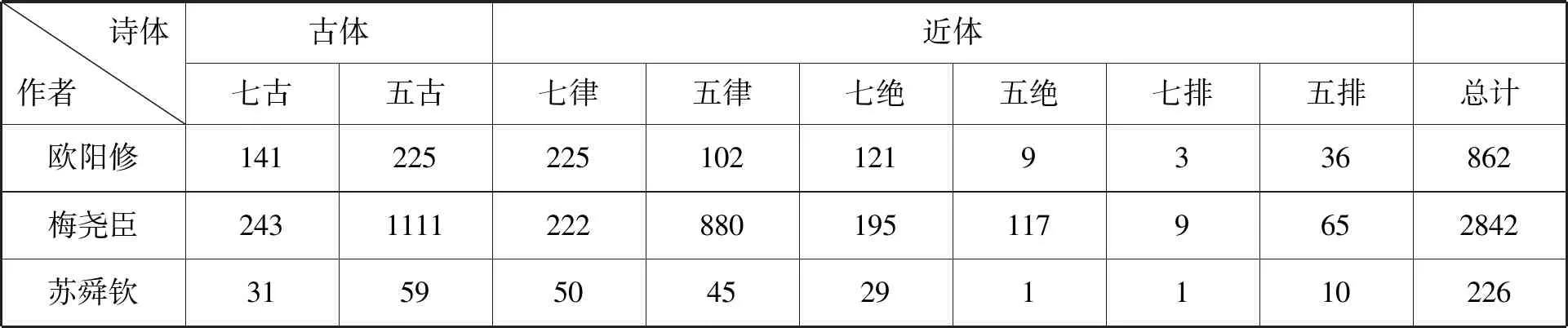

由表1、表2可见,欧、梅、苏三人的知己酬唱,七古是大量运用的体裁,约占28%,具体到每个人的创作比例来说,欧阳修、苏舜钦都多达30%,最少如梅尧臣也有25%。五古也运用很多,与七古共同占据了三人酬唱三分之二以上的诗歌。再考虑到他们的全部诗歌中,五古数量往往倍于甚至数倍于七古,应用更广泛,两者在知己酬唱中的数量差距却并不如此明显,更可以反映出七古在他们的知己酬唱中所占的重要地位。近体的运用同样反映了这一点。从北宋文人酬唱的整体情况看,首选诗体一直是七律,[3](P388)寄赠酬答也是七律创作的主要应用领域。以三人中诗体分布较均衡的欧阳修为例,在其所有酬唱诗歌中,七律数量最多,有177首,占酬唱诗歌总数的35%,占七律总数的79%,七古酬唱则只占全部酬唱的16%,无论从不同体裁的选择,还是同一体裁内部的功能来看,都显示七律与酬唱的关系最为密切紧要。但在他与梅尧臣、苏舜钦的知己酬唱中,七律只占12%,其他近体更少。梅、苏的情况也与之相似。因此可以说,七古在欧、梅、苏的知己酬唱中才具有特殊的地位,也是他们对于不同诗体应用对象、场合的一种自觉选择。

表1 欧阳修、梅尧臣、苏舜钦彼此酬唱诗歌体裁[2]

表2 欧阳修、梅尧臣、苏舜钦诗歌体裁

诗人的诗体选择也会经历阶段性的变化。欧、梅、苏三人的诗体偏好原本存在不小的差异,且都随人生经历呈现阶段性的分异。苏舜钦早在天圣年间就与其兄苏舜元、穆修等人“作为古歌诗杂文,时人颇共非笑之”,[4](P1064)庆历四年(1044)因“进奏院案”获罪后,变为以近体写景纪游为主。梅尧臣一直大力创作五言,其七古是自庆历四年(1044)起显著增多。欧阳修七古的成就最高,但早年初入仕时也有一段集中创作近体、特别是五律的时期,景祐三年(1036)贬谪夷陵后,古体才逐渐成为主流。三人之间的酬唱也在不同人生阶段呈现出不同的特点。欧阳修与梅尧臣少年相交于洛下,受科场学习诗赋的需要和诗坛流行西昆诗风的浸染,两人酬唱中的近体大部分都作于这一时期,酬唱内容则以宴集、写景、拟作等为主。随着他们彼此分离,宦海浮沉,酬唱中寄物感怀、抒发个人心志的内容大大增加,加上诗学观念的转变要求表现手法的革新,而这些正是更自由的古体的优势所在。

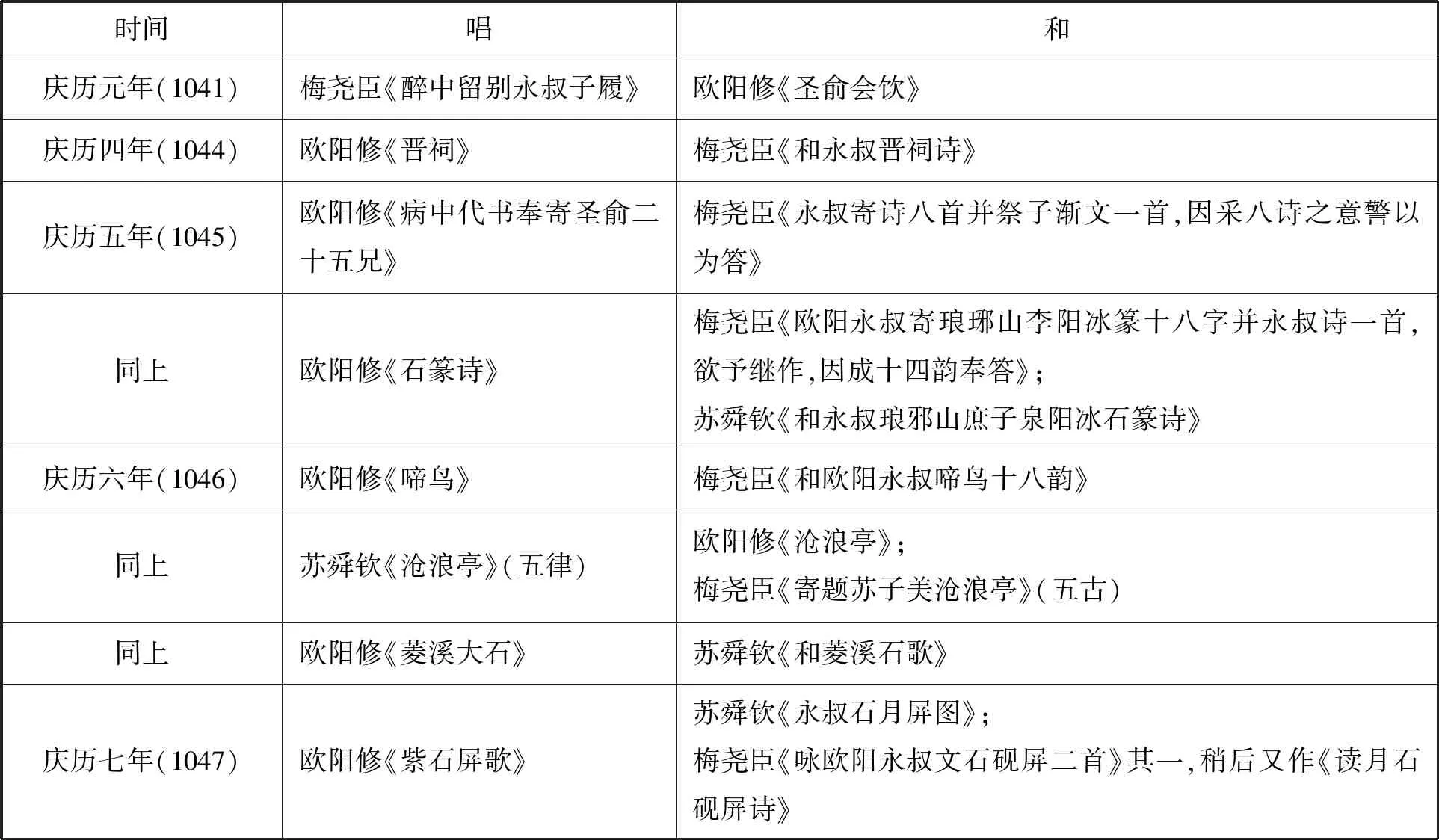

欧、梅、苏七古酬唱的第一个高峰出现在庆历年间,此时他们虽然天各一方,遭受政治打击,但酬唱不断,互相勉励安慰,其作品见表3。

表3 欧阳修、梅尧臣、苏舜钦庆历年间七古酬唱

这其中,如梅尧臣《醉中留别永叔子履》《永叔寄诗八首并祭子渐文一首,因采八诗之意警以为答》、欧阳修《圣俞会饮》《病中代书奉寄圣俞二十五兄》等作,追忆交往经历,书写当下生活感怀和思念之情。更突出的则是欧阳修《石篆诗》《紫石屏歌》《菱溪大石》、梅尧臣《欧阳永叔寄琅琊山李阳冰篆十八字并永叔诗一首,欲予继作,因成十四韵奉答》《读月石砚屏诗》、苏舜钦《和永叔琅邪山庶子泉阳冰石篆诗》《永叔石月屏图》《和菱溪石歌》等一系列咏物七古,发挥七古波澜开阖、富于变化的诗体特色,表现具有奇异色彩的对象,并在知己的交流对话中促进思想碰撞和艺术创新,甚至产生了更为深远的文化影响。[5]

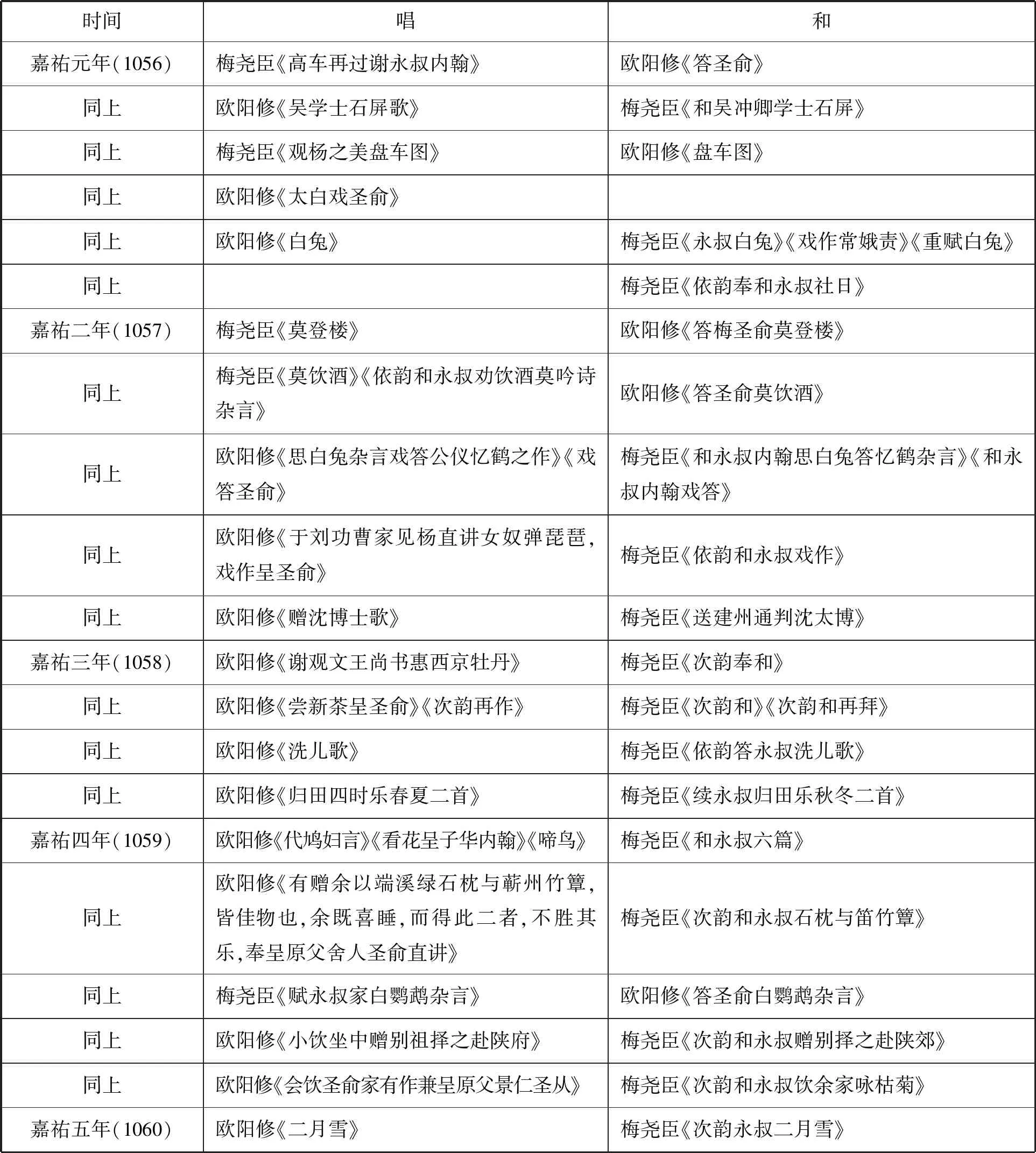

第二个高峰是嘉祐年间,此时苏舜钦已去世,梅尧臣受欧阳修等人举荐,共同在京为官,作为核心人物参与欧阳修周围京朝官唱和圈密集的活动,其作品见表4。

表4 欧阳修、梅尧臣嘉祐年间七古酬唱

这一时期两人七古酬唱数量更丰,题材内容大体不出前一个时期,但呈现出更浓厚的闲适娱乐色彩和轻松戏谑的风格。值得注意的是,这一时期两人创作中律体比例都重有回升,即是适应了更广泛的官场应酬的需要,但二人之间的酬唱仍以古体为主,七古甚至超过了五古成为运用最多的体裁,也印证了七古在二人知己酬唱中具有特殊地位。

与一时的泛泛之交、或一般的应酬交际不同的是,知己酬唱情感真挚、交流内容丰富、表达的思想也更为深入。白居易在《与元九书》中,就道出了“知己酬唱”的特点:“小通则以诗相戒,小穷则以诗相勉,索居则以诗相慰,同处则以诗相娱。”[6](P321)七古在知己酬唱中也有自己的鲜明特色,即使与同为古体、运用更多的五古相比,也明显有侧重不同的功能和风格。欧、梅、苏七古酬唱的特点大致有三:一是轻松谐谑的情感交流,二是交流共同记忆,三是针对具体话题对话切磋观点。这些特点既与七古的诗体特质密切相关,更是他们作出的重要创新,由此实现了七古抒情、叙事、议论等表现功能的拓展,接下来就这三方面进行论述。

二、欧、梅、苏七古酬唱的特色与创新

(一)轻松谐谑的情感交流

宋诗一方面具有强烈的淑世精神和尚理色彩,另一方面闲适的旨趣、游戏的创作心态、谐谑的表达也较前代大大增强。欧阳修推崇韩愈诗歌“资谈笑,助谐谑,叙人情,状物态,一寓于诗,而曲尽其妙”[7](P272)的表现能力,其中“资谈笑,助谐谑”就是一种知己酬唱中常见的相处状态和情感交流。前人从俳谐诗、戏作诗、交游语境等角度做过不少研究,[8]尚较少关注到不同诗体在知己酬唱中的差异,而轻松谐谑的情感交流正是欧、梅、苏七古酬唱的一大特色和优势。

欧、梅、苏七古酬唱轻松谐谑的情感交流,首先体现在话题内容上较少严肃性,这可以通过与他们五古酬唱的比较来认识。三人之间的五古酬唱往往侧重阐发事理,借物抒怀,表达的情感也以劝勉、称颂为主。比如后人重视称道的欧阳修评价苏、梅诗歌,描绘诗坛图景的《水谷夜行寄子美圣俞》《读蟠桃诗寄子美》,还有梅尧臣《偶书寄苏子美》,苏舜钦《答圣俞见赠》,这一组酬唱都是五古,立意和表达应有受韩愈《醉赠张秘书》《孟生诗》等五古的影响,其中“苏豪以气轹,举世徒惊骇。梅穷独我知,古货今难卖”[9](P45)“自嗟处身拙,与世尝龃龉。至于作文章,实亦少精趣”[10](P28)等语,在议论文学时体现了深沉的身世之慨,而“二子双凤凰,百鸟之嘉瑞。云烟一翱翔,羽翮一摧铩”“有如秋空鹰,气压城雀鹞”[11](P251)“迥如出泥涂,熏涤失臭污。衣之青霞裾,饮以紫蕊露”[10](P28)等赞美对方之语,也是通过传统的意象传达了诗道观念。同一时期的七古酬唱则更多展现日常化、私人化的生活和感情。如欧阳修《病中代书奉寄圣俞二十五兄》也是怀念往日诗友相得的愉快,但没有作文学议论,而主要描述病中不能饮酒的遗憾,官居无事、喜睡不出门的生活状态,思念对方时最记挂的是“公厨酒美远莫致,念君贯饮衣屡脱”[9](P46)这样生动随意的细节。梅尧臣《永叔寄诗八首并祭子渐文一首,因采八诗之意警以为答》回应欧阳修《读蟠桃诗寄子美》“韩孟之戏”,着眼点在“孟不改贫韩渐贵,二人情契都不移。韩无骄矜孟无腼,直以道义为己知。我今与子亦似此,子亦不愧前人为”,省略了具体的诗道探讨,更直接将欧阳修所寄诗文分别用一句或两句概括,连缀成篇,纯粹是“共书大轴许传玩,一日百展曾忘疲。报君亦欲赍满轴,恐费纸墨令人嗤”[11](P287)心境下的随性回应。又如梅尧臣《聚蚊》《猛虎行》《咏苏子美庭中千叶菊树子》、欧阳修《和圣俞聚蚊》《猛虎》、苏舜钦《和圣俞庭菊》等咏物五古,都是传统典型的托物寓怀、借物说理之作,察物清醒,多表达勉励,而他们咏月石砚屏、琅琊山石篆、菱溪大石、宠物白兔白鹦鹉等七古酬唱,不仅题材上追求罕见奇特,内容上也多方刻画渲染,交流奇思妙想,乃至互相调侃,呈现轻松的氛围。

即使在同一主题或背景的酬唱活动中,也可以看到七古擅长更轻松的角度和言说方式。例如苏舜钦废居苏州后作《沧浪亭记》和《沧浪亭》《初晴游沧浪亭》等诗,寄书邀欧、梅共赋。欧阳修七古《沧浪亭》依据《沧浪亭记》的叙述对沧浪亭景色展开大胆的想象,其中“初寻一径入蒙密,豁目异境无穷边。风高月白最宜夜,一片莹浄铺琼田。清光不辨水与月,但见空碧涵漪涟。清风明月本无价,可惜只卖四万钱”[9](P79)一段,当就记文“予爱而徘徊,遂以钱四万得之……澄川翠干,光影会合于轩户之间,尤与风月为相宜”[10](P157)发挥,营造的清幽明净的意境更胜之,且出语诙谐。后半抒发激越的情志,宽慰苏舜钦远离尘世纷争,保持孤高潇洒,自适度日,“岂如扁舟任飘兀,红蕖渌浪摇醉眠。丈夫身在岂长弃,新诗美酒聊穷年。虽然不许俗客到,莫惜佳句人间传”。梅尧臣五古《寄题苏子美沧浪亭》虽已有苏、欧两重铺垫,景物描写却很质实,“竹树种已合,鱼蟹时可缗。春羹芼白菘,夏鼎烹紫莼。黄柑摘霜晚,香稻炊玉新。行吟招隐诗,懒戴醉中巾”,谨慎地说“昨得滁阳书,语彼事颇真”。[11](P387)当初梅尧臣似乎并不认同苏舜钦南下,坚定地劝说“此致虽为高,实亦难久慕。君行听我言,不听到应悟”(《送苏子美》),[11](P257)如今在这首诗中仍持保留态度,劝说苏舜钦不要被吴地的异俗影响,应继续读书修道,教化民众,“今子居所乐,岂不远埃尘。被发异泰伯,结客非春申。莫与吴俗尚,吴俗多文身。蛟龙刺两股,未变此遗民。读书本为道,不计贱与贫。当须化闾里,庶使礼义臻”。欧、梅二诗的差异固然有作者才性偏好的因素,但也可看出七古比五古更适宜轻松随意的角度,也是诗歌体裁与表意的互相影响。

七古酬唱轻松谐谑的交流,还体现在游戏性的功能和活泼畅达的语体风格。以嘉祐二年(1057)欧阳修与梅尧臣等人的礼部唱和诗为例。欧阳修《礼部唱和诗序》指明这次酬唱的主要目的和特点是:“庶几所谓群居燕处言谈之文,亦所以宣其底滞而忘其倦怠也。故其为言易而近,择而不精。然绸缪反复,若断若续,而时发于奇怪,杂以诙嘲笑谑……足以追惟平昔,握手以为笑乐。”[9](P1107)而这种游戏诙谐感就主要体现在本次创作的七古中。欧阳修《思白兔杂言戏答公仪忆鹤之作》思念宠物白兔:“兔奔沧海却入明月窟,鹤飞玉山千仞直上青松巢。索然两衰翁,何以慰无憀。纤腰绿鬓既非老者事,玉山沧海一去何由招。”[9](P174)梅尧臣《和永叔内翰思白兔答忆鹤杂言》却故意调侃:“我闻二公趣向殊,一养月中物,一养华亭雏。一畏奔海窟,一畏巢松株。我虽老矣无物惑,欲去东家看舞姝。”[11](P927)欧阳修《戏答圣俞》似对此不满,近乎笑骂:“醉翁谓诗老,子勿诮我愚。老弄兔儿怜鹤雏,与子俱老其衰乎。奈何反舍我,欲向东家看舞姝。须防舞姝见客笑,白发苍颜君自照。”[9](P176)梅尧臣《和永叔内翰戏答》索性回应被美人嘲笑总比为宠物闷闷不乐好:“从他舞姝笑我老,笑终是喜不是恶。固胜兔子固胜鹤,四蹄扑握长啄啄。”[11](P928)显然,只有亲近的知己间才能如此随意地开玩笑,更不必担心玩笑过分会影响到感情,而杂言、对话的表现形式,还有口语化的语言风格,正是七古在这种游戏性酬唱中的独特优势。

中国古代诗歌在言志、缘情的诗学体系之外,也存在着一条俳谐的传统,已为许多研究者指明。前代诗人中,杜甫的谐谑感较为突出,胡适就曾指出杜甫在贫困之中始终保持一点诙谐的风趣,[12](P190)并举《今夕行》《醉时歌》《秋雨叹》等七古为例,这种性情和七古“错综开阖,顿挫抑扬,而古风之变始极”[13](P81)自由的体式特征相结合,经常表现出激烈不平、奇峭的自嘲抒愤。欧阳修也喜好谐谑,影响到周围好友也多作戏谑之诗,特别是晚年的诗酒酬唱氛围更是轻松欢愉,其在《归田录》《六一诗话》中也屡次提到“笑谈之余而可录者,录之以备闲居之览也”[14](P1)“而集以资闲谈也”[7](P264)等意。比起前人七古或是本朝笔记体裁中的谐谑性,欧阳修等人在七古酬唱中着重发展了谐谑的交流感,因此更多呈现活泼畅达的风格。这也是由于七言句型在汉语诗歌的定型节奏中最具有“畅达”而“顺口”的表现感觉,且与汉语日常口语的浅显节奏感相通,容易具有通俗的格调,[15](P257-259)这种特性与七古在形式方面的超高自由度相结合,正好适宜他们知己相处特有的轻松随意、快言快语,而知己间轻松谐谑的情感交流也极大丰富了七古的抒情功能和风貌。

(二)交流共同记忆

比起泛泛之交,知己之间无疑享有更多的共同经历和记忆,相聚之时,多记录当下相处,分离之时,则触发往事而传达思念,通过唤起共同记忆增进感情,也成为知己酬唱突出的内容。不同的诗歌体裁,对共同记忆也有不同的习用擅长的表现方式,欧、梅、苏的七古主要是在叙事手段上大力提升,凭借叙事的详备和酬唱的多角度书写激发深刻的共鸣。

欧、梅、苏七古叙述共同记忆的创新,首先体现在首尾完整、细节详尽地再现交往事件。如梅尧臣作于庆历元年(1041)的《醉中留别永叔子履》:

新霜未落汴水浅,轻舸惟恐东下迟。绕城假得老病马,一步一跛令人疲。到君官舍欲取别,君惜我去频增嘻。便步髯奴呼子履,又令开席罗酒卮。逡巡陈子果亦至,共坐小室聊伸眉。烹鸡庖兔下箸美,盘实饤饾栗与梨。萧萧细雨作寒色,厌厌尽醉安可辞。门前有客莫许报,我方剧饮冠帻欹。文章或论到渊奥,轻重曾不遗毫厘。间以辨谑每绝倒,岂顾明日无晨炊。六街禁夜犹未去,童仆窃讶吾侪痴。谈兵究弊又何益,万口不谓儒者知。酒酣耳热试发泄,二子尚乃惊我为。露才扬己古来恶,卷舌噤口南方驰。江湖秋老鳜鲈熟,归奉甘旨诚其宜。但愿音尘寄鸟翼,慎勿却效儿女悲。[11](P186)

这首七古叙事完整而脉络分明,首先交代季节和离别背景,然后依次叙写借马到欧阳修处告别,欧阳修使仆人去邀请陆经(冒姓陈,故称陈子),张罗酒席,陆经到来,宾主高谈阔论,酣醉尽欢,直至深夜,其间又有充实详尽的细节:鸡兔栗梨等饮食,天气的变化,其他客人到访而不见,童仆的惊讶,仿佛一段连贯鲜活的影像,也像一篇清晰实录的记叙文。叙事除了明显依照时间逻辑,还很注重因果逻辑,比如因为河浅,所以担心行程急于作别;因为欧阳修惜别,所以邀人设宴;醉酒发泄即便是好友都会惊讶,可见露才扬己的确招恶,所以去赴任必须闭口不言。同时,叙事中隐含的情感逻辑却并不那么“严密”:本是急于告别,一旦留下却完全忘记了时间,表面说是下雨不好离开,其实是心中留恋,表面宽慰去赴任很合宜,其实如此留恋正是因为离开朋友就再不能像今夜了无拘束,如此无形中具有了情感张力,结尾寻常的寄语才显得落实有力。这种表现方式在梅尧臣七古中十分典型,另一首作于至和二年(1055)的《寄维阳许待制》也是详述和欧阳修约客欢聚、离别的经历:“当时永叔在扬州,中秋待月后池头。约公准拟与我敌,是夜二雄张利矛。我时小却避其锐,风愁雨怛常娥羞。主人持出紫石屏,上有朏魄桂树婆娑而枝虬。作诗夸诧疑天公,爱惜光彩向此收。四坐稽颡叹辩敏,文字响亮如清球。更后数日我北去,相与送别城门楼。”[11](P775)这首诗由于是时过境迁的回忆,结尾多了“而今倏忽已八载”这样一层时间结构,在对比中加深了感慨。

不过,七古如果只是平直顺叙,不避细节繁琐,会显得一览无余,而不能发挥其波澜跌宕的诗体特色。刘克庄引张嵲评价:“圣俞诗长于叙事,雄健不足而雅澹有余。然其澹而少味,令人无一唱三叹之致。”[16](P67)这种局限很大程度就是叙事缺少变化造成的,相比之下欧阳修的探索更进一步,通过拓展时空结构,在多层次的对比中寓人生岁月感慨,令表现的共同记忆有了更多波澜和余味,如《病中代书奉寄圣俞二十五兄》起首顺叙:“忆君去年来自越,值我传车催去阙。是时新秋蟹正肥,恨不一醉与君别。今年得疾因酒作,一春不饮气弥劣。”[9](P48)既见时光推移,又见遗憾惆怅始终如一。而后回忆洛阳经历:“昔在洛阳年少时,春思每先花乱发。萌芽不待杨柳动,探春马蹄常踏雪。到今年才三十九,怕见新花羞白发。颜侵塞下风霜色,病过镇阳桃李月。”短短几句间,从当年游春写到十几年后的老病,结合之前微小的两年跨度,便出波澜。以下承接叙述当下生活,又说:“故人有几独思君,安得见君忧暂豁。公厨酒美远莫致,念君贯饮衣屡脱。郭生书来犹未到,想见新诗甚饥渴。少年事事今已去,惟有爱诗心未歇。”这当中既有思念曾经,还有预想来信,更重提少年种种虽已远去,只有爱诗之心不变,不变的实际上是两人的情谊和思念。又如《谢观文王尚书惠西京牡丹》:“忆昔进士初登科,始事相公沿吏牒。……尔来不觉三十年,岁月才如熟羊胛。无情草木不改色,多难人生自摧拉。见花了了虽旧识,感物依依几抆睫。念昔逢花必沽酒,起坐欢呼屡倾榼。而今得酒复何为,爱花绕之空百匝。心衰力懒难勉强,与昔一何殊勇怯。”[9](P196)也是反复在今与昔之间穿梭跳跃,引发梅尧臣《次韵奉和》同样的感慨:“尝忆同朋有七人,每失一人泪缘睫。唯我与公今且存,无复名园共携榼。”[11](P1006)林纾评价欧阳修文章曾说:“欧公一生本领,无论何等文字,皆寓抚今追昔之感。”又说:“欧文之神韵,盖得一追字诀。追者,追怀前事也。”[17](P1303、1301)这对于欧诗同样是精到的评价。本来,今昔对比是诗歌中极为常见的手法,但只有在七古中才可能有如此详细的记忆再现和繁复、反复的时空变化,并在跌宕变化的结构中形成情韵深长的感慨,引发普遍、强大的感情共鸣。

由于诗歌酬唱从本质上讲,往往是同一话题的多重视角的诗意性书写,[18]在欧阳修等人的七古酬唱中,常常可以看到对同一记忆从不同视角叙述。这既共同勾画和丰富了记忆的全貌,还因为知己间深厚的感情及相互间的思想理解,常会夹叙夹议,各抒心志,形成了深入的交互共鸣。如嘉祐元年(1056)梅尧臣《高车再过谢永叔内翰》云:“世人重贵不重旧,重旧今见欧阳公。昨朝喜我都门入,高车临岸进船篷。俯躬拜我礼愈下,驺徒窃语音微通。我公声名压朝右,何厚于此瘦老翁。笑言哑哑似平昔,妻子信说如梁鸿。自兹连雨泥没胫,未得谒帝明光宫。冒阴履湿就税地,亲宾未过知巷穷。复闻传呼公又至,黄金络马声珑珑。紫袍宝带照屋室,饮水啜茗当清风。邀以新诗出古律,霜髯屡颔摇寒松。”[11](P877)欧阳修《答圣俞》云:“人皆喜诗翁,有酒谁肯一醉之。嗟我独无酒,数往从翁何所为。翁居南方我北走,世路离合安可期。汴渠千艘日上下,来及水门犹未知。五年不见劳梦寐,三日始往何其迟。城东赚河有名字,万家弃水为污池。人居其上苟贤者,我视此水犹涟漪。入门下马解衣带,共坐习习清风吹。湿薪荧荧煮薄茗,四顾壁立空无遗。万钱方丈饱则止,一瓢饮水乐可涯。况出新诗数十首,珠玑大小光陆离。他人欲一不可有,君家筐箧满莫持。”[9](P163)对于欧阳修迎接梅尧臣入京和数日后拜访这一经历,梅诗叙事主旨是欧阳修不自恃身份,不嫌弃穷困,重视旧情,令自己感到亲切荣幸,通过生动描写欧阳修的动作神态、旁观者的反应、天气和居所等细节,正面、侧面、反面点明了自己的感激之情和对方的高尚人格。欧诗叙事主旨则是思念挚友急于见面,爱重梅尧臣的诗歌,赞扬其安贫乐道,通过数处设问和对比曲折地传达了急切的心理。两诗都在出示新诗的情节后议论文学与声名,梅诗表达自己愿求不朽的心迹,愿与欧阳修携手退居终老:“因嗟近代贵莫比,官为司空仍侍中。今成冢丘已寂寞,文字岂得留无穷。以此易彼可勿愧,浮荣有若送雨虹。须臾断灭不复见,唯有明月常当空。况我学不为买禄,直欲到死攀轲雄。一饭足以饱我腹,一衣足以饰我躬。老虽得职不足显,愿与公去欢乐同。欢乐同,治园田,颍水东。”欧诗便是针对梅诗一一答复:“才大名高乃富贵,岂比金紫包愚痴。贵贱同为一丘土,圣贤独如星日垂。道德内乐不假物,犹须朋友并良时。蝉声渐已变秋意,得酒安问醇与醨。玉堂官闲无事业,亲旧幸可从其私。与翁老矣会有几,当弃百事勤追随。”叙事与议论互为辅助,有了叙事的详备生动作铺垫,议论才显得坚实和令人信服,有了议论的阐发升华,又能更深入地诠释叙事中的始末因由,让人感到酬唱双方所写言行心态都并非场面客套,而是真挚的思想和情感共鸣。在不同视角的书写中,这段记忆的过程、细节、情感的展现都更为全面深刻,既看到知己不同的心理和个性,又看到超越身份、岁月的共同的理解和情谊。

宇文所安曾指出“追忆”是中国古典文学一个根本性的母题,并认为由于朋友关系密切,只需要稍微提醒,各种细节会涌入记忆,赞赏回忆性诗歌“断片的美学”。[19](P92)其实诗体的选择很大程度上影响了如何表现共同记忆。以“死生契阔者三十载,歌诗唱和者九百章”[20](P1907)的白居易与元稹为例,元白酬唱多用近体和五古,他们的绝句的确经常选取一个具有叙事要素的典型片断,将感情浓缩其中,引人遐思,如元稹《梁州梦》:“梦君同绕曲江头,也向慈恩院院游。亭吏呼人排去马,忽惊身在古梁州。”[21](P223)五古由于以抒怀为主,所言共同记忆往往是一种泛化的概述,而不重对某一事件切实具体的书写,如白居易《赠元稹》中:“花下鞍马游,雪中杯酒欢。衡门相逢迎,不具带与冠。”[22](P37)表现共同记忆最详尽的是《代书一百韵寄微之》《酬翰林白学士代书一百韵》等长篇排律,以时间为线索叙述经历,拓展了时间和空间结构,不过由于排律对偶铺陈的特性,这些诗作篇幅又格外阔大,记忆线索常常淹没在对场面的铺陈刻画中。至于七古叙事的推进,白居易《长恨歌》《琵琶行》和新乐府的叙事详尽浅切,韩愈“以文为诗”化用散文章法句法,增强了诗歌叙事性,都对宋人七古很有影响。但白居易并未将歌行乐府的叙事成就大量引入知己酬唱,韩愈的七古酬唱也多属偶然为之,对共同记忆的表现也比较少。可见欧、梅、苏对共同记忆表现和七古叙事功能的重要开拓。

七古叙事功能的开拓和地位提升也影响到七古的抒情功能和整体风格。学界许多研究都指出七古是最适合抒情的诗体,适应了痛快淋漓抒发生活与生命激情的需要,并认为个人抒情的长足发展是唐代七古演进的重要一环。[23](P135)从七古酬唱的传统来看,像杜甫《醉时歌》《苏端薛复筵简薛华醉歌》、韩愈《嗟哉董生行》《八月十五夜赠张功曹》等名作,也确实充分发挥了七古好奇奔放、变化多端的诗体优势,抒发激烈不平的情感心理,塑造卓然独特的抒情形象。欧、梅、苏也不乏这样继承前人的佳作,如欧阳修《庐山高赠同年刘中允归南康》就是典型,而他们那些以叙事为主要手段的知己酬唱,着重刻画共同记忆,就常显得感情抒发不那么强烈,但是叙述的详尽、切实、严密和交互性,使得知己间深刻的理解和深厚的感情隐含在表层叙事中,体现一种内敛克制但厚重持久的情感表达方式,无论是对酬唱诗歌还是七古的风貌,都是一大丰富。

(三)往复应答的深入互动

宋人喜好议论思考,以议论为诗也是宋诗广为人知的特征,而在不同的体裁中、面对不同的场合和话题,议论的具体表现也有所不同。欧、梅、苏不仅秉持“开口揽时事,论议争煌煌”(欧阳修《镇阳读书》)[9](P56)的新型时代人格和创作精神,积极在诗歌中广泛议论时事、历史、文学、物理、人生等种种内容,而且在知己酬唱中产生强烈的交流。他们对于将七古作为切磋观点的重要载体有着明确的意识,表现在作品中,则以“好奇”的心态和对话应答的组织方式为特色。

酬唱诗歌由于比独吟诗歌有着明确的读者和交流目的,常会出现表达交流意向的诗句。欧、梅、苏的各体酬唱都不乏这种表现,如“安得二子接,挥锋两交铓。我亦愿助勇,鼓旗噪其旁”(欧阳修《读蟠桃诗寄子美》)“莫嫌来往传诗句,不尔须当泥酒壶”(欧阳修《和圣俞春雨》)[9](P59、388)“更爱西垣旧词客,共将诗兴压曹刘”(梅尧臣《和永叔中秋夜会不见月酬王舍人》)[11](P466)“作诗寄诸君,鄙怀实所望”(苏舜钦《舟中感怀寄馆中诸君》)[10](P11)等。但在七古中,这种意向不仅仅是泛泛而发,往往针对更具体的话题提出,并体现出切磋观点的意识。如庆历五年(1045)欧阳修在滁州琅琊山发现未见记载的李阳冰石篆,“欲有所述,而患文辞之不称。思予尝爱其文而不及者,梅圣俞、苏子美也”,于是寄《石篆诗》向梅、苏乞诗刻石,云:“嗟我岂能识字法,见之但觉心眼开。辞悭语鄙不足记,封题远寄苏与梅。”[9](P1348)又如他获得造型奇特的月石砚屏,想到苏舜钦一定会喜爱,希望他能出以佳作:“吾奇苏子胸,罗列万象中包含。不惟胸宽胆亦大,屡出言语惊愚凡。自吾得此石,未见苏子心怀惭。不经老匠先指决,有手谁改施镌鑱。呼工画石持寄似,幸子留意其无谦。”(《紫石屏歌》)[9](P104)还有《和刘原父澄心纸》也提出只有梅尧臣能实现刘敞“君能赋此哀江南,写示千秋永无极”[24](册9,P5774)的期待:“宣州诗翁饿欲死,黄鹄折翼鸣声哀。有时得饱好言语,似听高唱倾金罍。二子虽死此翁在,老手尚能工翦裁。奈何不寄反示我,如弃正论求俳诙。”[9](P154)

如同前文指出七古酬唱常以轻松谐谑的情感交流为特色,从欧、梅、苏七古议论的话题也可以看出,激起他们议论欲望的往往并非严肃重大的问题,更多是一些奇特或者具有特殊内涵的事物,体现的是因好奇惊异而向知己寻求切磋的心态,这是与他们其他体裁或者酬唱场合中的议论的不同。这一选择与七古的体制特征也有很大关系。一方面,七古在诸种诗体中形式最为自由,篇幅、句式、声律、用韵等都没有太多定则,且如前文多次提到的,以波澜开阖、富于变化为主导特色,诗论家在论述五七言古诗区别时就经常强调这种自由变化的特色,如王士祯说:“但五言(古诗)以藴藉为主,若七言则发扬蹈厉,无所不可。”[25](P159)刘熙载说:“五古‘平彻而闲雅’,七古‘炜煜而谲诳’。”[26](P75)这使得七古尤其适宜表现具有奇异色彩的对象,方便灵活运用多种手法实现特定的表达效果,这也是自杜甫、韩愈七古就很明显的取材倾向。另一方面,正因七古缺少形式约束,变化最多,诗思不易集中在格律中斡旋打磨,反而会令人感到难于着手,茫无依傍,就对创作主体的才气和笔力提出了很高要求,如方东树说:“诗莫难于七古。七古以才气为主,纵横变化,雄奇浑颢,亦由天授,不可强能。”[27](P232)钱泳说:“七古以气格为主,非有天姿之高妙,笔力之雄健,音节之铿锵,未易言也。……若无天姿、笔力、音节三者而强为七古,是犹秦庭之举鼎,而绝其膑矣。”[28](P872)因此诗人知道并且相信,七古只有赠予才力相当的知己才能满足切磋的期待,同时,这种因难见巧的诗体又比其他诗体更易激发知己间的思想碰撞和艺术创新。元白、皮陆一些长篇排律唱和也有类似的心理和效果,不过欧、梅、苏用更为自由的七古进行竞技,观点内容和逞才争新的具体手段都更为丰富。

一组具有酬唱关系的诗歌,和诗对原唱必然在话题或艺术形式上有所呼应,但具体内容的组织却不一定是与原唱对话应答的方式。比如元稹和白居易的《使东川》组诗、《和答诗十首》等酬唱,五古篇幅宏大、比兴议论,律绝构思精巧、情韵深长,但大多是就同一话题自我抒发表现,较少见到对原唱者的大力表现和明确的对话视点。欧、梅、苏的七古酬唱则多有鲜明的对话应答,甚至完全依托原唱、以对方为中心组织议论。仍以三人的李阳冰石篆酬唱为例,欧阳修《石篆诗》:

寒岩飞流落青苔,旁斲石篆何奇哉。其人已死骨已朽,此字不灭留山隈。山中老僧忧石泐,印之以纸磨松煤。欲令留传在人世,持以赠客比琼瑰。我疑此字非笔画,又疑人力非能为。始从天地胚浑判,元气结此高崔嵬。当时野鸟踏山石,万古遗迹于苍崖。山只不欲人屡见,每吐云雾深藏埋。群仙飞空欲下读,常借海月清光来。嗟我岂能识字法,见之但觉心眼开。辞悭语鄙不足记,封题远寄苏与梅。

欧阳修先概述了发现和得到石篆的背景经历,对于石篆本身,他的刻画方式是想象为天力,旁引野鸟、山神、仙人,并未正面描写,大概正如他自己所说,不懂字法,只好期待梅、苏更精彩的表现。有意思的是,梅尧臣《欧阳永叔寄琅琊山李阳冰篆十八字并永叔诗一首,欲予继作,因成十四韵奉答》并没有刻画石篆,起首以“我”与“公”对举,叙述酬唱背景:“我坐许昌尘土中,山翠泉声违眼耳。公虽被谪守滁阳,日少郡事穷山水。东南有风西北来,忽得书诗连数纸。并寄阳冰古篆字,字形矫矫龙蛇起。”而后大量直接重述或改造原唱及序中的句子:“公留岩下久徘徊,公剔莓苔汲泉洗。点画虽然未苦讹,霜侵风剥多皴理。公疑鸟迹踏苍崖,山祇爱惜将有以。云藏至今不近俗,月伴古源清且泚。”最后赞美欧阳修眼力和诗作,愿与之同游:“此石公知石不知,公与前人定知己。墨模几幅许传玩,譬于玦玉终可喜。况复为诗刻其下,句奇字峻惊山鬼。何当少得从公游,为公挥笔宁非美。”[11](P332)全诗重在表现欧阳修而非自己,总共多达九处“公”字更强化了对面倾诉的对话口吻。苏舜钦《和永叔琅邪山庶子泉阳冰石篆诗》则没有辜负欧阳修的期待,前半部分对石篆有追述历史,有风格概括,还有细节描写,大肆抒发书法见解,笔力雄健生动;但后半部分也用了很多笔墨表现欧阳修的经历,表示答谢赞赏,只不过不像梅诗那般“偷懒”,更多想象发挥:“公馀往观领宾从,猎猎画隼摇青春。远休车骑步泉侧,酌泉爱篆移朝昏。挥弄潺湲玩点画,情通恍惚疑前身。作诗缄本远相寄,邀我共赋意甚勤。昨承见教久阁笔,压以大句尤难文。高风胜事日倾倒,安得身寄西飞云。”[10](P40)梅、苏二诗体现出两人才性和审美趣味的不同,但在对话应答的组织方式上是相通的。传统上研究酬唱诗歌,因习惯以独吟诗歌为标准,多关注其竞出新意、争奇斗胜的一面,其实和诗对原唱的依托、改写甚至重复,与原唱对话应答的组织方式,对于认识酬唱诗歌的内容生成也很有意义。这种紧密的对话应答是欧、梅、苏知己酬唱的一种特色,也是对七古议论功能的开拓。

对于擅长表现奇异题材的七古来说,知己酬唱的观点切磋不仅意味着思想的交流,议论的内容、角度、手法的开拓,更能引发艺术上的交锋创新。基于七古知己酬唱轻松交流的底色,欧、梅、苏在七古中的议论并不需要像应用性的文章一样说理多么精深透辟,也不需要彼此针锋相对,仍然是以感情交流和艺术探索为目的,却能在这种畅快谈笑的对话中产生强烈的艺术感染力甚至更深远的影响。他们的月石砚屏酬唱是一个经典例子。欧阳修在诗序中如实描述该砚屏:“小版一石,中有月形,石色紫而月白,月中有树森森然,其文黑而枝叶老劲,……其月满,西旁微有不满处,正如十三四时,其树横生,一枝外出。皆其实如此,不敢增损,贵可信也。”[29](P1740)这一特征在《紫石屏歌》中成为着力发挥的点,诗前半部分描绘月亮如何来到石上,从“月从海底来”到“空留桂影犹杉杉”,构建了一个想象奇丽又步骤紧密的过程,还补充了更奇特的性质,“自云每到月满时,石在暗室光出檐”;后半部分议论物理:“大哉天地间,万怪难悉谈。嗟予不度量,每事思穷探。欲将两耳目所及,而与造化争毫纤。煌煌三辰行,日月尤尊严。若令下与物为比,扰扰万类将谁瞻。不然此石竟何物,有口欲说嗟如钳。”但他仍遗憾未能解释其形成原理,故期待苏舜钦解答。苏舜钦《永叔石月屏图》前半部分也以想象回应原唱,更生动奔逸地描绘了一段嫦娥捉玉兔蟾蜍的情景;后半部分指出这种想象是“此说亦诡异,予知未精确”,进一步论述自己物类相感变化的观点,说理与举例结合:“物有无情自相感,不间幽微与高邈。老蚌向月月降胎,海犀望星星入角。彤霞烁石变灵砂,白虹贯岩生美璞。此乃西山石,久为月照着。岁久光不灭,遂有团团月。”[10](P50)最后还联系卢仝《月蚀诗》,升华出光明驱邪的内涵:“玉川子若在,见必喜不彻。此虽隐石中,时有灵光发。土怪山鬼不敢近,照之僵仆肝脑裂。有如君上明,下烛万类无遁形,光艳百世无亏盈。”梅尧臣《读月石屏诗》则采用他在三人酬唱中习惯的相对因循、切实的写法,通篇议论,在复述的基础上刻意翻案,先是质疑欧、苏的观点和论述方式,“余观二人作诗论月石,月在天上,石在山下,安得石上有月迹。至矣欧阳公,知不可诘不竟述,欲使来者默自释。苏子苦豪迈,何用强引犀角蚌蛤巧擘析。犀蛤动活有情想,石无情想已非的”,又直接跳出了对砚屏的赞叹,反说它无用无奇,“吾谓此石之迹虽似月,不能行天成纪历。曾无纤毫光,不若灯照夕。徒为顽璞一片圆,温润又不似圭璧”,并坦然承认是“吾嗟才薄不复咏,略评二诗庶有益”。[11](P562)正是在往复对话中,三人各抒己见,各展手段,既体现了突出的艺术个性,又是以谈笑交锋的方式共同表现了事物之奇,也为砚屏这一器物赋予了丰富的内涵。无怪这次酬唱成为了后人咏砚屏的新典故和范式,被屡屡提及和效仿,还直接促成了砚屏收藏玩赏的新审美潮流。

三、结 语

文章以欧阳修、梅尧臣和苏舜钦的知己酬唱为中心,认为他们意识到七言古诗在交流对象、表现手法和艺术风格等方面的诗体特色和优势,自觉地将七古大量用于知己酬唱,这在七古发展和酬唱诗歌发展中都是独特且重要的现象。他们凭借知己间突出的轻松谐谑的情感交流,对共同记忆详实的书写和交流,还有往复应答中深入的观点切磋,极大地拓展了七古抒情、叙事、议论等表现功能。

诗人对诗体的选择,一方面有种种主观原因和时代影响,另一方面,诗体并非单纯被动地任由诗人选择,诗歌体制的特质和艺术规范,与诗歌表现功能、应用场合间存在互相影响、互为促进的关系。欧、梅、苏所体现的诗体选择和酬唱生态也不局限于三人之间,对于更广泛的庆历诗人群体同样适用。七古自由奔放、富于变化的基本特色使其成为庆历诗人沟通友情、对话思想、切磋诗艺的重要桥梁,并最终在创作交流中实现了庆历诗风的转变。七古在这一时期的迅速发展,集中而典型地反映了宋调开创期重气格、以文为诗、好议论说理、追求畅达等新变,也与知己酬唱提供的特殊语境有着直接积极的关联。

欧阳修、梅尧臣和苏舜钦的七古知己酬唱对后世七古创作也深有影响。苏轼和苏门诗人也喜好将七古用于师友酬唱,其人文日常题材、内容组织方式、次韵形式、用典技巧等,多继承自庆历七古而又有更大的发挥创新。而他们最终确立的宋调的诸多特色,也在七古中表现得最为鲜明。从这个角度讲,酬唱生态对于认识北宋七古发展具有十分重要的意义。

注释:

[1]如吴大顺.欧梅唱和与欧梅诗派研究[M].西安:陕西人民出版社,2008.梳理了三人酬唱的发展历程和对宋诗革新的作用;王锡九.宋代的七言古诗[M].天津:天津人民出版社,1993.分别以“以气格为主”“奇险怪异”“超迈横绝”概括欧、梅、苏七古的特征;还有王水照.北宋洛阳文人集团与宋诗新貌的孕育[C]//.王水照.王水照自选集,上海:上海教育出版社,2000.程杰.北宋诗文革新研究[M].呼和浩特:内蒙古教育出版社,2000.朱新亮.文人群体交游唱和及其对诗风的影响——以梅尧臣为例[J].中国韵文学刊,2020(1)等,均探讨了文学群体在诗歌艺术上的交流促进。

[2]本文相关统计据(宋)欧阳修著,洪本健校笺. 欧阳修诗文集校笺[M].上海:上海古籍出版社,2009;(宋)梅尧臣著,朱东润编年校注. 梅尧臣集编年校注[M].上海:上海古籍出版社,2006;(宋)苏舜钦著,沈文倬校点. 苏舜钦集[M].上海:上海古籍出版社,2011。其中梅尧臣、苏舜钦的统计参考了程杰. 北宋诗文革新研究(第七章)[M].呼和浩特:内蒙古教育出版社,2000,第146-147页;杨许波.苏舜钦研究论稿(第四章)[M].北京:民族出版社,2016,第131-132页。

[3]参见张立荣. 北宋前期七言律诗研究(第六章)[M]. 北京:中国社会科学出版社,2014.

[4](宋)欧阳修. 苏氏文集序[C]//.(宋)欧阳修著,洪本健校笺. 欧阳修诗文集校笺. 上海:上海古籍出版社,2009.

[5]如《紫石屏歌》引发的唱和对砚屏在北宋中期的流行,还有后代砚屏诗、文房物事诗乃至咏物诗影响巨大。参见吕肖奂. 创新与引领:宋代诗人对器物文化的贡献——以砚屏的产生及风行为例[J]. 四川大学学报,2009(3).

[6](唐)白居易著,谢思炜校注. 白居易文集校注[M].北京:中华书局,2017.

[7](宋)欧阳修. 六一诗话[C]//. (清)何文焕辑. 历代诗话. 北京:中华书局,2004.

[8]如韩经太.论宋诗谐趣[J]. 中国社会科学,1993(5); 周斌.宋代俳谐诗研究[D].杭州:浙江大学博士论文,2015;崔铭.欧阳修与宋代戏谑诗风的兴起[J].江西社会科学,2015(12);姚华. 诗到相嘲雅见知:论宋代交游文化语境中的“戏人之诗”[J].浙江学刊,2013(3).

[9](宋)欧阳修著,洪本健校笺. 欧阳修诗文集校笺[M]. 上海:上海古籍出版社,2009.

[10](宋)苏舜钦著,沈文倬校点. 苏舜钦集[M]. 上海:上海古籍出版社,2011.

[11](宋)梅尧臣著,朱东润编年校注. 梅尧臣集编年校注[M]. 上海:上海古籍出版社,2006.

[12]参见胡适撰,骆玉明导读. 白话文学史[M]. 上海:上海古籍出版社,1999.

[13](明)胡应麟撰. 诗薮·内编卷五[M]. 上海:上海古籍出版社,1979.

[14](宋)欧阳修撰,韩谷校点. 归田录[M]. 上海:上海古籍出版社,2012.

[15]参见[日]松浦友久著,孙昌武、郑天刚译. 中国诗歌原理[M]. 沈阳:辽宁教育出版社,1990.

[16](宋)刘克庄撰,王秀梅点校. 后村诗话·后集卷二[M].北京:中华书局,1983.

[17]洪本健编. 欧阳修资料汇编[M].北京:中华书局,1995.

[18]参见吕肖奂、张剑. 酬唱诗学的三重维度建构[J]. 北京大学学报,2012(2).

[19][美]宇文所安(Stephen Owen)著,郑学勤译. 追忆:中国古典文学中的往事再现(第四章)[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2004.

[20](唐)白居易. 祭微之文[C]//. (唐)白居易著,谢思炜校注. 白居易文集校注. 北京:中华书局,2017.

[21](唐)元稹撰,冀勤点校. 元稹集[M].北京:中华书局,2015.

[22]谢思炜. 白居易诗集校注·卷一[M].北京:中华书局,2006.

[23]参见薛天纬. 唐代歌行论·中篇(第二章)[M].北京:人民文学出版社,2006.

[24](宋)刘敞. 去年得澄心堂纸,甚惜之,辄为一轴,邀永叔诸君各赋一篇,仍各自书,藏以为玩,故先以七言题其首[C] //. 北京大学古文献研究所编. 全宋诗.北京:北京大学出版社,1995.

[25](清)王士祯. 师友诗传续录[C]//. (清)王夫之等撰. 清诗话. 上海:上海古籍出版社,1978.

[26](清)刘熙载撰. 艺概·卷二[M].上海:上海古籍出版社,1979.

[27](清)方东树著,汪绍楹点校. 昭昧詹言·卷一一[M].北京:人民文学出版社,1961.

[28](清)钱泳. 履园谭诗[C]//. (清)王夫之等撰. 清诗话. 上海:上海古籍出版社,1978.

[29](宋)欧阳修. 月石砚屏歌序[C]//. (宋)欧阳修著,洪本健校笺. 欧阳修诗文集校笺. 上海:上海古籍出版社,2009.

[30](唐)皮日休、陆龟蒙等撰,王锡九校注. 松陵集校注·卷四[M].北京:中华书局,2018.