《东京奇谭集》的叙事艺术

摘 要:《东京奇谭集》是村上春树2005年出版的一部短篇小说集,内含五部短篇小说。村上春树在其中继续延续“寻找”的主题,并通过“奇谭”来探寻现实世界与超验世界的界限。为了更为清晰地呈现自己的思考,村上春树利用叙事规约的推进和建立、人物镜像关系与“物”之中介的呼应,在小说集的整体架构和内部情节的延伸中建立起堪称巧妙与完美的叙事艺术。

关键词:《东京奇谭集》 叙事规约 “界限之门” 人物镜像

一、引言

村上春树堪称中国读者关注度最高的日本作家,中国对其作品的相关研究也异常丰富,但2005年出版的短篇小说集《东京奇谭集》(Tokyo Kitan Shu)显然是“村上世界”中比较边缘的一部作品。尽管其中的《哈纳莱伊湾》在日本被改编成电影,《品川猴》在中国被改编为微电影,但这部小说集的影响力依旧无法与村上春树那些著名的长篇小说相提并论。当我们更多地关注村上春树长篇小说世界的建构时,转头读一本节奏明快、内容“怪诞”的短篇集,我们依旧会发现作为一个出色的小说家,村上春树所具有的一种自然而又敏锐的叙事能力。在这部短篇小说集中,村上春树将贯穿创作始终的对世界与人的思考、对现实与超验的感知,驾轻就熟地以巧妙的叙事结构、丰富的叙事技巧加以呈现。小说集中的第三个故事为《在所有可能找见的场所》,其中有一个小女孩问“我”在找什么东西。“‘不知道。我实话实说,‘大概像门那样的东西。”a或许从叙事角度解读《东京奇谭集》会为我们提供另一个了解村上春树创作的角度,一个学习写作的“技巧之门”。

《东京奇谭集》表面看是五个故事,分别是《偶然的旅人》《哈纳莱伊湾》《在所有可能找见的场所》《天天移动的肾形石》《品川猴》;但在《偶然的旅人》中,村上春树嵌入了一个“引子”式的故事——一个名为“村上”的作家的人生偶遇,并以此引出另一个故事的讲述者调琴师。在这个故事中,有“村上”和爵士乐的奇遇,有身为同性恋的调琴师因与一个女人偶然的暧昧机缘和女人耳边一颗与姐姐同样位置的黑痣,而与疏远了十年的姐姐重续亲情的故事。《哈纳莱伊湾》中,喜欢冲浪的日本青年在美国哈纳莱伊湾被鲨鱼咬断一条腿,死在异乡,而这位青年的母亲幸此后多年往返于东京与哈纳莱伊湾。一次,她听说有一个单腿的年轻日本冲浪手在海滩出现。于是,她找了一遍又一遍,却终无所获。在酒店里,她“吞声哭泣”。她终于接受了这座岛,也接受了对哈纳莱伊湾的想念。《在所有可能找见的场所》中,村上春树设置了一个身份模糊的“我”为主人公和叙述者。“我”的职业不详,业余从事着类似“私家侦探”的工作,却又拒绝接受调查费用。“我”受委托去调查一名中年男子的离奇失踪案。在“我”一无所获时,踪迹与记忆同时消失了二十天的男人在遥远的仙台被发现。委托结束了,“我”开始等待下一次的寻找。同样在寻找的还有《天天移动的肾形石》中的小说家淳平,他在寻找与等待父亲所称的男人一生中将遇到的“三个真正有意义的女人”。他已经错过了一个女人,偶然遇到、相守缠绵一段时间的贵理惠会是第二个这样的女人吗?当淳平完成了卡住的小说,想要与贵理惠分享时,贵理惠却再也没有出现。或许正是因为贵理惠的消失,淳平才重新思考了自己与女性的关系,他的小说也因此有了新的结局。最后一个故事《品川猴》是整部小说集中最怪诞的。主人公安藤瑞纪发现自己正在遗忘自己的名字,为此她开始到“心之烦恼咨询室”接受咨导员坂木哲子的询问调整。最终坂木哲子帮助瑞纪找到了“病源”:瑞纪的中学同学松中优子在自杀前将自己的名牌交给她保管,而瑞纪最近开始遗忘名字是因为一只爱慕优子的专偷名字的品川猴将二人的名牌偷走了,会说人话的品川猴还揭开了瑞纪一直“视而不见”的亲情真相。瑞纪找回了名牌,也找回了名字,她决定与这个名字一起生活下去。

在故事集中,村上春树将“奇谭”这一传统文类所约定俗成的、可以被大众所接受的奇特、怪诞、超现实性作为几部小说叙事逻辑的统摄。其叙事的触角将现实层面的真实自然地与“超验”世界的奇特勾连成一体,建立起文本的叙事规约——现实与超现实并非泾渭分明,对可观察的现实之外的世界,人们存在认知局限,但并不妨碍人们去理解,甚至去相信。而这种叙事规约建立的根源在于村上春树自己认知世界的观念:“我一直试图让自己远离所谓结论性的东西,我宁愿让世间万物都处于无尽的可能性当中。”b这种对“无尽的可能性”的认同就蕴含了对所谓现实确定性的一种超越与冲破。他用虚构小说中的“真实”来拉近与读者的距离,为读者制造沉浸其中的可能。这或许是村上春树作为小说家的本能,但对于村上春树来说,更重要的是他要用不同尋常的偶然甚至超现实的叙述来建构与呈现他高于现实层面的思考,这是他在哲学层面上的追寻。而这种思考正是其作为严肃作家而非通俗作家的意义之所在,因为这种思考是更具意义的真实:“我们走过一个个虚假的场景,但是在这个过程中我们本人是真实的,这种处境是真实的,从某种意义上讲,这是一种承诺,是一种真实的关系。这就是我想要写的东西。”c

那么,在《东京奇谭集》中,村上春树是如何在叙事上完成这样的写作承诺的呢?一是在整体的叙事架构上,通过对“真实”基调的定性首先确立起与读者的“阅读契约”——使读者相信叙述的“真实性”,然后再建立真实与超验故事的交错叙事。二是在叙事结构的精心设置外,深入文本内部,以丰富、细腻的叙事技巧,利用人物镜像与“物”的中介意义,进一步丰富小说意蕴的层次,使容量短小的文本具有了深长的玩味空间。作为小说家的村上春树在写作技巧上的灵活与成熟在这一点上得以显现。

二、叙事规约的推进和建立

拿到《东京奇谭集》,读者就会从题目预感到将要读到一些在东京发生的奇怪故事。“奇谭”(即“奇谈”)二字告诉读者这本小说集与众多“志怪”“志异”“传奇”之间的联系,因此,即使翻开书就是一个“异次元”空间的故事也不会被读者排斥。“奇谭”二字已经为读者提供好阅读的切入点——“非现实”。

在几个故事中,村上春树写了与一名调琴师有关系的两个女人,在同样的位置有一颗黑痣,且同样面临乳腺癌的命运捉弄;写了被鲨鱼咬死的冲浪手的奇异幻象;写了中年男子莫名其妙、无解的失踪与失忆;写了一个奇特的女子因为喜欢爬高而去大楼擦玻璃,在高楼间的钢丝绳上享受与风的互相接受、亲密无间;最后,他还写了一只专偷人名字的、会说话的猴子,这只猴子可以让中国读者马上联想到宫崎骏在《千与千寻》的奇异世界中所描绘的妖怪们。每个故事中都有超越读者现实生活经验的奇特之事,有的是某种“偶然”,有的是离奇的怪异,有的更带有耸人听闻、神奇灵异的色彩。

作为奇谭故事集,这些奇异、诡异的故事设置虽然是小说的核心,但村上春树显然不是编织几个故事后随意组合在一起。在小说集的整体构思上,几篇小说中人物经历上“超验”性的递进安排体现出村上春树作为一个创作者的严谨。通过细致地阅读,我们会发现,小说开篇中的叙述者“村上”遇到的两次与爵士乐相关的事件还属于日常生活中的某种低概率的巧合,但肯定不能说“绝无可能”,而后调琴师的故事也可以看作是一种偶然与巧合,基本还是在现实生活的层面上进行的延伸。但从第二篇小说《哈纳莱伊湾》开始,小说叙事上的“奇谭”色彩愈来愈强烈,并逐渐超越了现实生活层面的可能与界限。比如在第四个故事《天天移动的肾形石》中,村上春树设立了一个“套层”——主人公淳平在创作一部关于神秘肾形石的小说。如果说淳平与贵理惠之间的故事还是在现实的界限中推进,那么小说的结尾却一下子跳出现实,延伸到“套层”故事的世界——淳平已经结束并发表的小说中,那颗诡异的肾形石脱离了作者淳平的设置,以自己的方式从小说中消失。戛然而止的结尾难免让读者狐疑,这究竟是淳平自己改动了作品的结尾,还是村上春树给予自己笔下人物淳平的一种象征安排?从叙事上看,村上春树是在已经结束之前现实层面的推进后,突然笔锋一跃,将肾形石的故事逆转。仿佛一部悬疑电影中,真相早已大白,结尾时摄影机却突然转向观众,声音尖利——“这就是全部真相吗?不!”那颗村上春树借助淳平之笔创造出的肾形石在小说的最后一刻具有了操纵读者的超验力量。而在整部小说集的最后一篇故事中,出现了会说人话、会偷名字的猴子。而且这只猴子在整部小说中所占的文字比重、叙事上所起的关键性作用都比之前几篇作品中的“奇异”比例高。品川猴作为叙述人的出现,已经完全超越了现实界限,成为一种带有荒诞色彩的超验想象。

这部以“奇谭”来统摄的小说集通过不同故事在整体布局分配上从偶然、巧合到超验的叙事进程设置,在某种程度上消解了“奇谭”带给现代的,受理性、客观与科学精神不断洗礼的读者的怀疑。同时,这种精心设计的整体架构还体现出村上春树从容的写作态度与对读者的一种温和的体贴——它使读者能够以一种缓慢、渐进的方式介入叙事中,更从容地接纳这些“非常事件”的隐喻与象征,更平和地深入对作家村上春树认知世界的理性深思中。

虽然身在超验的“奇谭”叙事中,但我们又发现严肃探索世界的村上春树并不愿自己的读者只是去追求奇异事件带来的廉价的阅读快感。他要在“奇谭”的叙事中制造出一种艺术张力,来引发读者更为丰富的解读与猜想。于是,村上春树以强化真实性的方式,将读者从对于“奇谭”的自然而然的期待中不时拉回到“现实”的轨道,制造一种“超验”与“真实”互动的叙事“跷跷板”。

小说集第一篇故事《偶然的旅人》一开篇,村上春树就明确地将“自己”置于讲述者的位置,以坦诚的态度向读者说明小说叙事的方式:“我——村上是此文的作者。这个故事大体以第三人称讲述,但讲述者一开始就要露面。”d一个对读者开诚布公的讲述者形象被树立在读者面前。随后,这位“村上”解释了自己书写这个故事的原因:“实不相瞒,此类离奇事在我人生途中屡屡发生,有的有意义,多多少少使我的人生态势有所改变,有的则是微不足道的琐事,人生不曾受其多大影响——我想不曾。”e但因为这些经历无法引起人们的兴趣,“村上”认为自己的讲述方式有问题,于是决定写文章来讲述。“写成文章,说不定人们会多少听得认真一些。”虽然因为“仅仅身为小说家这一点”就被视为会“无中生有”,但“村上”强调自己并非“无中生有”的人。

开场白中,村上春树塑造了《偶然的旅人》中的“叙述者”,同时也是叙事学上的“隐含作者”——“村上”。尽管此“村上”非彼村上,但村上春树通过一些细节的对应设置将二者同构为一体。他将自己的作家身份、世人皆知的对爵士乐的热爱,1993年至1995年期间在美国做“驻校作家”的经历都加在小说中的“村上”身上,这样就在本是虚构的小说文本中建立起了一种“非虚构”的讲述话语,并通过强调“村上”不会“无谓地无中生有”而树立起了“讲述者村上”的“权威性”——这种权威性在一部以“奇谭”命名的小说中抢先建立起的是对“现实真实”的强调与确立。作者村上春树通过坦诚的叙述者“村上”,使读者陷入一种阅读的幻觉——我们读到的故事虽然可能有点神奇,但不是“无中生有”,是可靠的。而这种“可靠的叙述”成为村上春树借助文本获得读者理解其认知世界方式的一种依据。他对现实的偶然性与超验性、世界的不可知性有自己的理解,甚至加以认同,但当他试图通过文本的创作来分享这种认知观念时,他要让读者确信:他的一切感知与思考有“真实”的基础可以追溯。从接受心理的角度看,读者也因此更容易接受这样的故事以及故事背后的哲学表达。因为这些“奇谭”都不是“空中楼阁”,而是基于“村上”现实世界中的生存体验。“奇谭”有了真实可信的理由。

在通过小说中的“村上”奠定起后续故事“真实可信”的叙事基础后,村上春树在每一篇故事中又借助大量现实层面的细节描写来进一步加强叙事的“真实感”。以《在所有可能找见的场所》为例,我们可以读到失踪的男人喜欢吃加了“烤得‘咔嚓咔嚓硬的火腿肉”的薄饼,细高跟鞋声的不断回荡,楼层之间干净得过分、连一个凹坑也找不到的休息场地,一尘不染的镜子,调查中“我”所遇到的三个人详细的外貌与衣着特征,“我”办公室中如“虚构的天空”般斑驳的天花板,等等。这些细节的铺陈,为小说的叙事设置了一个真实感极强的空间与背景,建立起了对于虚构叙事至关重要的逼真性。带有超验色彩的情节发生在如此真实的空间中,错位的幻觉感在小说中形成,构成一种亦真亦幻的“轻度奇迹”感。

正如村上春树在《偶然的旅人》中对“巧合”耐人寻味的安排——调琴师所遇到的女人右耳垂上的痣正与调琴师姐姐耳垂上的痣位置相同,这个巧合一下子将调琴师带回少年时代与姐姐在一起的温馨场景,为后面故事的最终走向開启了叙事的契机。作家路内曾提及这颗痣的位置是精心推敲过的:“这颗痣要是长在眼角或眉心,意义又会浮现出来,现在它长在一个很隐蔽的位置上。”f笔者也赞同这颗痣的确是一种精心的安排,但似乎与“内容意义”无关,耳垂位置也很难说是“很隐蔽”。与眼角、眉心或被遮蔽的一些身体部位相比,耳垂的位置恰好是一种既非过于隐蔽又非过于明显的中间地带。这个故事中还安排了调琴师与女人因《荒凉山庄》结缘,路内老师认为《荒凉山庄》的选择也是一种“去意义”,但笔者认为《荒凉山庄》的选择首先是因为《东京奇谭集》与《荒凉山庄》一样,讲述的惊悚传奇都包含着一种看似冷静却隐含温情的对人的关怀。其次,《荒凉山庄》是狄更斯的巅峰之作,深刻地辐射了英国社会的各个阶层,但这部小说尤其涉及复杂的法律制度,被认为是司法小说的经典,因此增加了阅读的难度。这使得《荒凉山庄》成为一种对普通读者而言很特殊的经典——既不特别陌生又非津津乐道、耳熟能详。

耳垂的痣与《荒凉山庄》的选择以及前文所论及的《东京奇谭集》叙事上对“巧合”“超验”与“真实”的交织叙述可以理解为某种村上春树对于世界认知的“折中”而思——世界是多元的,充满无限的可能与未知;人也是复杂的,表面现实的稀松平常中却可能隐匿着难以发觉的情感暗河。所谓的“现实的确定性”并不具有“绝对性”,所谓的“边界”本就是模糊的、隐隐约约的,一切皆有可能,一切模棱两可,一切错综交织——这就是《东京奇谭集》叙事规约的建立本源。

三、“界限之门”与人物镜像

村上春树在《东京奇谭集》中利用“超验”与“真实”的交织在整体上建立起文本叙事的张力。再继续深入每部小说内部的深层情节中,我们会发现村上春树在人物、结构与象征意义的构建上也用心良苦,为读者摆出了有趣的谜题。读者犹如解谜者,在对情节的抽丝剥茧中寻找联系与意义的谜底。

众所周知,村上春树的作品中一直有一个“寻找”的主题:“推动这些故事的动力就是:失去、寻找、发现,还有失望,以及对世界的一种新的认识。”g在《东京奇谭集》中,村上春树就是以外部情节的超验与内在情感的真实来完成小说集中“失去——寻找”主题的再现。除此之外,村上春树还借助小说人物的某种互动形成了意义镜像的呼应,来完成对世界认知的进一步探究。

《在所有可能找见的场所》中有这样一段描述:“我又一次看镜子,里面映出一如平日的我。我举起右手,像举起左手。我举起左手,像举起右手。我做出放下右手的样子而迅速放下左手,像做出放下左手的样子而迅速放下右手。概无问题。”h镜子内外左右手之间“概无问题”的和谐互动象征着立在镜前之人对现实世界与超验世界的共同探求。小说里,面对小女孩的疑问,“我”实话实说,是在寻找,但又无法说清在寻找什么。读者知道,他在寻找失踪的胡桃泽,但又不仅仅是在寻找着这个具体的人。小说结尾时,在小说中并未真正露面的胡桃泽突然与“我”一起成为一个“诉说者”:“‘胡桃泽先生和我对着天花板的一端出声地诉说:‘欢迎回归现实世界,回到被患有焦虑性神经症的母亲、脚穿冰锥一般的高跟鞋的太太和Merrill Lynch包围的美丽三角形世界中来!”i读者突然意识到“我”与胡桃泽正站在这世界之镜前,二人互成彼此,互为镜像。被母亲、高跟鞋与Merrill Lynch所包围的世界是真实的,也是封闭与压抑的。胡桃泽意外掉进了这个封闭三角在某个瞬间所露出的缝隙中,而这个缝隙也正是“我”苦苦追寻的超越现实的“镜子”。胡桃泽的失踪为“我”提供了一种在现实中去“寻找”的契机。“我”在现实的这一端“挥动左手”、来来回回一无所获,而神秘消失的胡桃泽却在二十多天的失踪与失忆中消失于现实世界,进入“镜子”之中。尽管小说没有叙述镜子中的那个世界如何,但我们明白,胡桃泽替代“我”在另一个世界“挥动了右手”。由此,“我”确定要继续寻找下去。

而回到《在所有可能找见的场所》之前的《哈纳莱伊湾》中,我们不得不再次感慨村上春树在小说集不同作品之间勾连与关系设置上的别出机杼、用心良苦。在《在所有可能找见的场所》中,“我”没有找到超越现实的“门”,中规中矩地过着日子的胡桃泽却误打误撞地“掉入”门中。与之呼应,我们读到《哈纳莱伊湾》中,因为很残酷的“偶然”(鲨鱼追海龟而误入海湾,咬断了幸的儿子的腿),幸失去了年轻的儿子。村上春树让笔下的幸一次又一次地不断返回哈纳莱伊湾,面对失去儿子的那片海。显然,幸也是一个因为失去而在寻找的人物。她还没有真正了解过自己的儿子便失去了他。这个海湾是她与儿子见最后一面的地方,是他们发生关联的最后地点,村上春树让她在小说中寻找一个“奇迹”。终于,奇迹出现了!两个到哈纳莱伊湾冲浪、呆头呆脑的日本青年告诉幸,他们在海滩上看到了一个单腿日本冲浪手。村上春树用断了的腿、冲浪板的牌子、日本人的身份使读者与幸一起确定:这个单腿日本冲浪手就是幸的儿子。可是除了这两个青年之外,没有任何人看到过他。幸回头去寻找,一无所获。一直在寻找的幸,没有找到能连接起她与儿子的那扇超验之“门”,就像《在所有可能找见的场所》中寻找无果的“我”;而看似平凡甚至平庸的人(胡桃泽与两个日本青年)却能在现实的世界中误打误撞到一个意外的世界。一部小说集中的不同故事,通过这样一种人物关系、情节事件的巧妙对应呈现出村上春树对人之命运偶然性的直觉体察。

与此经历相似的还有《品川猴》中的安藤瑞纪。在小说中,安藤瑞纪是那种最平凡的女孩,按部就班地读书、工作、结婚,平静的生活似乎毫无波澜。安藤瑞纪尽管对这种“找不出戏剧性因素”的生活也有感慨——“这是何等索然无味的人生啊”,但她似乎并未想过要改变。然而,正如胡桃泽和那两个呆头呆脑的日本青年一样,看似在现实生活中最为规矩、散淡地面对人生的安藤瑞纪却拥有了小说中最令人惊奇的经历——她要与一只猴子对话,要从一只猴子的手里拿回失去的名字。安藤瑞纪在与猴子的对话中找到了自己从未有勇气去面对的“真相”,而品川猴之于安藤瑞纪就是《在所有可能找见的场所》中“我”在苦苦寻找的“门”——带有超验色彩的虚幻之“门”,却又是生命真相的“门”。那么与安藤瑞纪互为镜像的角色是谁呢?是她学生时代自杀的同学松中优子。一个本可以过着太平、幸福生活的被众人羡慕的女孩,在认清自己的困境后,选择了以死亡解脱。自杀前,她去找并不熟识的安藤瑞纪倾吐了自己真实的想法。安藤瑞纪一直没有明白为什么她会来找自己,并把名牌交给自己保管,品川猴也没有给她答案,但读者可以解开这个谜题。作为《东京奇谭集》中的最后一篇小说,我们已经可以从之前几个小说中人物镜像关系的設计上发现蛛丝马迹。安藤瑞纪与松中优子看似出身与生活环境完全不同,但事实上她们都是被亲情、被自己的性格、被自己的人生困住的人。在生命的真相上她们同为一人,因此可以互相理解。所以松中优子在生命的最后把自己的名字交给安藤瑞纪,以某种方式陪伴“另一个自己”。

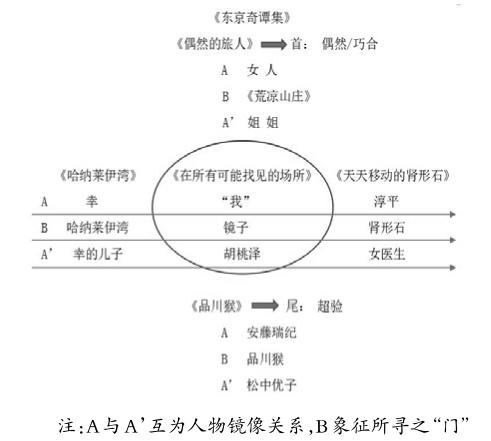

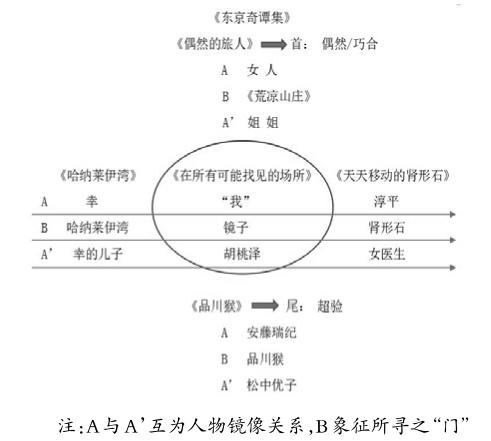

在《偶然的旅人》中,女人与调琴师的姐姐互为镜像,而那本《荒凉山庄》就是重启调琴师亲情关系的“偶然之门”;《哈纳莱伊湾》则如前文分析,整体的人物关系与下一个故事《在所有可能找见的场所》形成呼应,而就小说内部,幸与儿子互为镜像,哈纳莱伊湾则是此世与彼世/生与死的界限之门;《天天移动的肾形石》中的淳平则与自己所创造的小说人物“女医生”互为镜像,那块有了生命的肾形石则是淳平爱与欲望的界限之门;而作为小说集中的最后一部小说,《品川猴》在人物关系与深层情节的安排上可以说是对全集最后的总结与再现。

由上图我们可知,《在所有可能找见的场所》居于核心位置。因为整部小说集中除了开篇引子部分名为“村上”的讲述者外,只有《在所有可能找见的场所》以第一人称“我”来进行讲述,而且在这篇小说中,村上春樹明确地借“我”之口提出了“寻找”,并暗示了人物的镜像关系。有趣的是,这篇小说也恰好位于小说集中的中间位置。或许这只是一种巧合,但也不妨将其视作村上春树有意安排的某种“有意味的形式”。当我们解出这一个个人物镜像关系之谜与每部小说中被人物偶遇或寻找的具有不同象征含义的“门”时,村上春树作为一名杰出小说家所展现出来的叙事能力与作品意义的深植技巧让人不禁首肯心折。

四、结语

《东京奇谭集》的译者林少华在译序中曾提及村上春树在《世界尽头与冷酷仙境》俄译本序言中说:“我们的意识存在于我们的肉体之内,我们的肉体之外另有一个世界。我们便是活在这种内在意识和外在世界的关系性之中。”j村上春树将外在世界与内在意识视为两面对照的镜子,他在这种对照中书写自己作品的主题:对生与死的思考,对寻找的迷恋,对真实本质的探究,等等。而他对现实与内在意识关系的理解也成为《东京奇谭集》叙事模式的基础。在这部短篇集中,内在意识以偶然/巧合直至超验的方式呈现,与其花费笔墨描摹的外部现实呼应,形成具有叙事张力的情节交错,“不动声色地拆除着现实与非现实或此岸世界与彼岸世界之间的篱笆”k。而在小说集的每一个文本内部,村上春树又精心勾连人物的镜像关系,甚至在不同的短篇文本中设置对称与呼应,并以不同的“物”作为中介,连接起人物,同时成为现实与非现实的界限。尽管《东京奇谭集》并非村上春树创作中影响巨大的作品,但其精巧的叙事结构、巧妙的叙事策略已经足以展现出他作为小说家杰出的能力。

adehijk 〔日〕村上春树:《东京奇谭集》,上海译文出版社2019年版,第79页,第3页,第3页,第71页,第82—83页,译序第6页,译序第3页。

bcg 〔美〕《巴黎评论:作家访谈1》,黄昱宁译,人民文学出版社2012年版,第279页,第293页,第287页。

f 路内:《村上春树:奇遇以前,关闭意义以后》,三联·中读APP《谁在书写我们的时代·村上春树篇》(音频)。

作 者: 邢军,文学博士,辽宁师范大学文学院副教授,研究方向:小说叙事学、欧美女性主义文学。

编 辑:赵斌 E-mail:mzxszb@126.com