政府叙事的历史比较及其范式建构:以中国为中心的探讨 *

郑家昊

一、引 言

在现代治理体系中,每个人都与政府有着直接或间接的联系,每个人的生活须臾离不开政府积极发挥作用。约瑟夫·斯蒂格利茨(Joseph E. Stiglitz)在20 世纪末曾经指出:“当今社会,如果没有政府的作用,那么要形成错综复杂的经济和社会网络是不可想象的。”①[美]约瑟夫·斯蒂格利茨等:《政府为什么干预经济:政府在市场经济中的角色》,郑秉文等译,中国物资出版社,1998 年,第19 页。事实上,不仅如此,如果没有政府的作用,错综复杂的经济和社会网络的规范运行也是不可能的。但是,值得注意的是,同许多人们习以为常的事物一样,政府既被人们所熟知,又让人们感到陌生。在这种情形下,开展对政府的专门研究具有重要意义。

事实上,政府议题因政府治理权的辐射范围不断拓展而获得广泛关注,日益成为现代社会科学关注的核心课题。回望政府研究的历史,中国与西方国家具有重要的差异。即使是在国家理念得到普遍承认的前提之下,因为特定的历史—社会—文化条件的影响,中国和西方国家的政府研究依然呈现出认知和实践上的重要差异。发展至今,关于政府研究的叙事话语体现出以西方为中心的特征,被烙上了浓厚的西方印迹,人们似乎已经习惯于从权力分立与制衡的角度来定义政府,从广义和狭义的维度来分类政府,从“限制政府”的立场来构筑有限政府的理论。

相较而言,中国的政府研究话语并没有很好地确立起来,更没有在世界范围内产生应有的话语影响力。不仅如此,中国的学者在论及政府的时候已经习惯于向西方的思想家们去“请教”,尤其是求教于18 世纪启蒙运动以来的政治学家和政治家们。因为,他们认为,西方的政府研究话语是建立在工业化发展的宏大背景之下的,针对工业化的诉求提供了很多有效的解决方案,在应对当今治理问题时,具有更好的适应性和可操作性。这种认识具有一定的科学性,但是我们在借鉴西方的时候,一方面,要科学评估西方现代政府话语阐释力的问题,亦即要不断质问“政府的制度安排必须以权力分立与制衡为前提吗?”“这种安排适应于西方之外的国家或地区吗?”“政府必须是有限的吗?”另一方面,要时刻追问“为什么借鉴”的问题,亦即铭记开展“政府研究”的初心——要为中国政府治理改革与创新提供理论支持,致力于建构起以中国为中心的政府研究叙事话语。因此,当借鉴西方的时候,我们需要站在中国立场,认真批判和反思西方经验之于中国的适应性问题,这是建构中国特色政府研究话语的基本前提,也是为中国政府治理的优化不断提供方案的基本保障,更是推进国家治理能力与治理体系现代化的重要路径。

在现实的国家治理实践中,政府形式的多样性以及政府组织构成的历史性和动态性是客观的现实。正如伍德罗·威尔逊(Woodrow Wilson)所言:“就性质而言,政府是唯一的,但是就它的存在形式而言,却是非常多样的,现实实践中存在着许多各种各样的政府。”①Woodrow Wilson, The State: Elements of Historical and Practical Politics (Revised Edition), Boston, U.S.A.: D.C.Heath & CO. Publishers, 1898, p. 628.因此,对于政府的研究必须回应好“两个政府”的问题——实践中客观存在的政府(客观的政府)和观念中人们认知的政府(主观的政府)。对于实践中的政府,它的性质难下定论,但它在发挥作用;而观念中的政府性质,是根据“研究者的判断和政治需要”②杨光斌:《关于国家治理能力的一般理论——探索世界政治(比较政治)研究的新范式》,《教学与研究》2017年第1 期。展开的。两个政府问题是深刻理解政府本质不能绕开的关键问题,分别涉及政府性质的客观表现与主观体现的方面。任何试图绕开解答这两个问题而去开展对政府研究的尝试,在理论逻辑上都是存在重要缺陷的。

众所周知,就政府的客观存在形式而言,其多样性和变化性是有目共睹的;就研究者对政府的主观感知而言,其多样性和变化性也是普遍存在的。因而,“客观的政府”与“主观的政府”均呈现出多元化的情形,而且这两种多元化的交相辉映和在解释层面的非对称性,将所有关心政府性质问题的人带入了一个更为复杂的情境,使得人们对政府更加好奇,而在揭示政府本质方面丢掉了自信。结果便是,将这些问题搁置起来,在封闭的“空中楼阁”里做自己的政府研究罢了。然而,这不应该成为我们回避对政府本质进行追问和研究的理由,科学的精神在于对政府本质的追根究底。“万事万物有若干外衣包裹着那个极其干净纯粹、只属于其本身的‘所是’,并且,这个‘所是’显然也不可能像人一样自述其所是。因此,其‘自现’终究要由我们这些具有描述、分析和言说能力的智慧生物来代劳。在扮演事物之无私的代言人(字面意义上)时,我们当然不能夹杂自己的‘私见’,否则就会对事物的‘自现’造成干扰。”③王海洲:《政治学视域中的政治现象学进路》,《南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学)》2019 年第1 期。因此,不能回避的是,政府本身的“所是”必须由具备言说能力的人代劳。只不过,这种代劳的有效性——政府本质的主观体现与客观存在的吻合感——是需要尽量保持一种客观的情境,更要避免将简单的问题复杂化。

对此,政治现象学与历史比较的方法对于认识我们的政府和建构中国特色政府研究话语具有重要意义,那就是从政府研究的源头开始,实施旨在“描述”“反思”“分析”和“阐释”的历史比较。基于此,本项研究主张遵循朝向揭示政府的客观事实的原则,在历史演进的维度去审视政府的行动及研究叙事,对政府的性质进行反思性阐释,以揭示政府的本质,寻求政府语义的一般性解释。需要说明的是,对中国和西方国家政府叙事的历史比较是一项复杂的系统工程。我们反对“经典现代化理论,倾向于把欧洲的发展当作标准,只探寻其他社会为何偏离”的西方中心主义做法,④[美]福山:《政治秩序的起源:从前人类时代到法国大革命》,毛俊杰译,广西师范大学出版社,2012 年,第19 页。坚持以中国为中心的分析原则,并且秉持一种“大历史”的宏观及放宽的视野,①参见黄仁宇:《中国大历史》,生活·读书·新知三联书店,2010 年。以中国王朝治理体系的存亡为依准,在“古典”和“现代”两个典型的历史分期下展开研究。具体的做法是:其一,将清王朝终结前的时期称为“古典时期”。这段时期,中国处于王朝治理体系之下,尚未实质性地启动现代化的进程及现代政府的建设。其二,将清王朝终结之后的时期称为“现代时期”。这段时期,王朝治理体系崩塌,国家意识和现代化观念逐渐获得中国仁人志士的认识,中国逐渐开启并完成了现代国家建构的任务。尤其是在新中国成立之后,在全心全意为人民服务的理念指引下,中国政府经历了数次改革之后,终于确定了服务型政府的建设目标,并开启了服务型政府建设的新纪元。

二、发轫于中国的政府研究与来自西方国家的政府创新:基于古典时期政府叙事的比较

现代社会科学推崇以概念为中心来建构理论认知体系。如果以“政府”语词的发明作为政府理论自觉启动的标志,政府的研究肇始于中国,而不是西方。因为,在中国古籍文献库中,作为连续词的“政府”最早出现于东汉。②“ 光和五年,京兆尹樊君讳陵字得云,勤恤民隐,悉心政事,苟有河以惠斯人者,无闻而洗焉。遂谘之郡吏,申于政府,佥以为因其所利之事者,不可已者也。”载蔡邕:《京兆樊惠渠颂》,《蔡中郎集》(卷六)。后来,在南北朝出现了作为非连续词的“政府”(“……政,府……”),如“……朝政,府僚……”“……亲政,府州……”③“ 城王嗣位虎總攝朝政,府僚舊佐悉居禁要太后”。参见崔鴻:《十六國春秋100 卷·卷二十後趙錄十》;“郡太守義康弱年未親政,府州軍事悉委湛府進號”。参见沈約:《宋書100 卷·卷六十九列傳第二十九》。等。自唐之后,作为连续语词“政府”出现频率陡增、被广泛使用。唐朝具有代表性的文献:李延寿撰《北史100 卷(卷八十三列傳第七十一文苑)》④“ 陵殷盛便欲安之又其政府臣僚皆楚人也並願卽。”见(唐)李延壽:《北史100 卷(卷八十三列傳第七十一文苑)》,清乾隆武英殿刻本。,颜真卿撰《顔魯公文集30 卷(卷二十五)》⑤“ 拜尚書右丞相非再入政府也碑側記别載逸事二。”见(唐)顔眞卿:《顔魯公文集30 卷(卷二十五)》,三長物齋叢書本。。据此推断,“政府”连续词最早出现于公元2 世纪后期,在7 世纪初开始被广泛使用。⑥李延寿生卒年不详,但是唐初人,《北史》即北朝从公元386 年到618 年,魏、齐(包括东魏)、周(包括西魏)、隋四个封建政权共二百三十三年的历史。颜真卿生于709 年,卒于784 年8 月23 日。李延寿撰《北史》要早于颜真卿,李延寿唐初人氏,应该在7 世纪初。唐之后的文人对于李唐王朝之前的著述的注释或序中也出现了“政府”连续词。⑦“ 极知禹无害,然文深,不可以居政府,是亦以文为深文矣。”见(南北朝)蕭統主編,(清)胡紹煐箋證:《文選箋證32 卷(卷二十六)》,清聚學軒叢書本第五集本,第369 页。因为是“文选笺证”,所以以上文字是出自胡绍煐注。本段文有关的表述另参见《史记·酷吏列传》:“然亚夫弗任,曰:‘极知禹无害,然文深,不可以居大府。’”(2)“故人臣奉承于下,亦莫不以体国爱民为心。惟政府内外宗公协同辅翼,以共固天保无疆之业,其心则又甚焉于斯时也。”见〔金,皇统四年〕杨用道:《〈附广肘后方〉序》;[晋]葛洪:《葛先翁肘后备急方8 卷》,民国景印明正统本,第16 页。自李唐王朝开始,“政府”语词是对宰相治理政务的处所的指称,也是百官汇集之处。①《 资治通鉴》记载:“李林甫领吏部尚书,日在政府。”胡三省注:“政府,谓政事堂。”后来,“政府”语义延伸为国家行政机关。而《牛津英文大词典》关于“government”的词条显示:直到12 世纪晚期,government 才出现,它的原初含义是对国家进行管理之行为,后来被用来指“政府”。所以,中国对政府的觉识比西方早了约1000 年。

与古语“政府”相关的词“朝廷”“官府”均出现在周朝,后来被历朝历代沿用,其中,“朝廷”意指“君王接受朝见和处理政务的地方”“以君王为首的中央政府”“帝王”,②《 论语·乡党》:“其在宗廟朝廷,便便言,唯謹爾。”《商君书·农战》:“今境内之民及處官爵者,見朝廷之可以巧言辯説取官爵也,故官爵不可得而常也。”《东观汉记·朱遂传》:“至乃殘食孩幼,朝廷愍悼。”“ 官府”指称“公家的府库”“政府机关”“长官,官吏”。③《 尉缭子·武议》“:農不離其田業,賈不離其肆宅,士大夫不離其官府。”《左传·昭公十六年》:“非官府之守器也,寡君不知。”《新唐书·姜謩传》:“謩至,撫邊俗以恩信,盜賊衰止。人喜曰:‘不意復見太平官府。’”《汉语大词典》,上海辞书出版社,2007 年。比较而言,朝廷是指君主(秦朝起叫皇帝)听政的地方,即以帝王为首的中央统治机构,而官府则指朝廷下属的地方行政机关,包括地方上的州、府、县。可见,相较于“朝廷”“官府”,古语“政府”是一个比较新的词,其义由“朝廷”“官府”演绎而来,含义从“宰相治理政务的处所”到“地方行政机关”演变。总体而言,古代中国,“政府”与王朝治理紧密相连,被当成是履行权治统治职责的机构。中国特有的传统文化以及治理传统决定了古代中国的政府首先要对王朝中的最高权力拥有者负责。④人们对“政府”和朝廷的认识都是有差异的,很多情况是因为王朝治理体系下的皇权与宰相权力之间的博弈,产生的许多动态的情况,但总体上是对上负责的。参见钱穆:《中国历代政治得失》,生活·读书·新知三联书店,2001 年。因此,古代中国的权力运行是一种典型的自上而下模式,即使出现了“民能载舟亦能覆舟”等朴素的民本思想,也首先是从江山社稷稳固的角度出发的。在某种程度上,君王的道德水平及其看待人民的态度决定着“政府”(主要是朝廷、衙门)以怎样的心境和方式来处理事务。

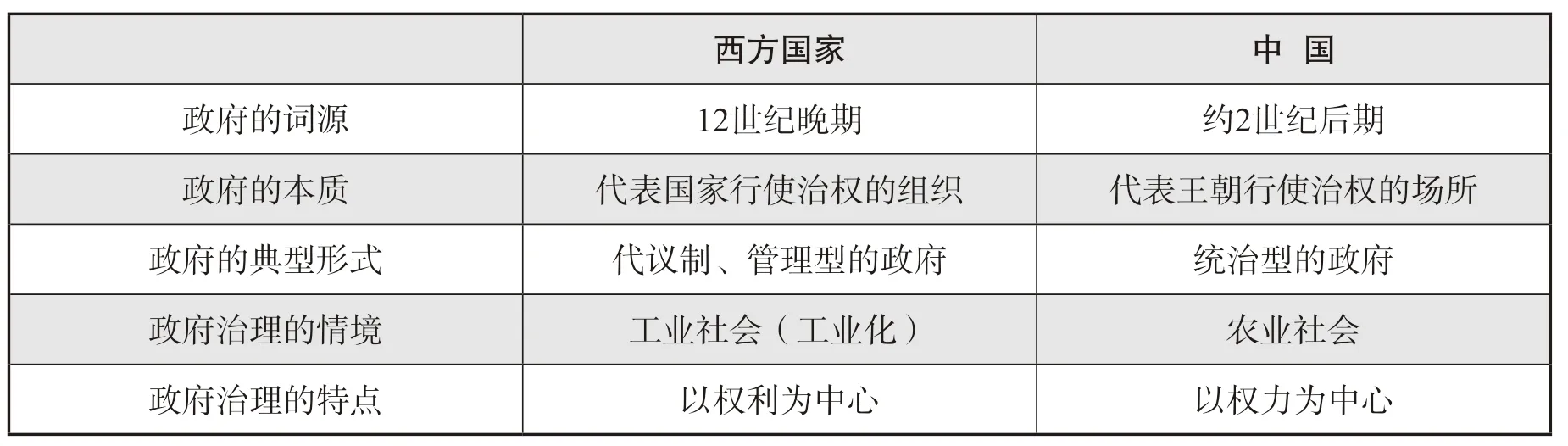

古代人对政府的关注与研究是在“王朝”“天下”观念下展开,探讨的内容包括机构设立、人才选拔、权力制衡等。现代人在研究古代政府的时候略有不同,开始在现代国家意识中运用现代政府理论去回看和诠释古代政府的治理逻辑。但是,无论是哪一种研究,都回避不了古代政府实践和研究缺乏国家意识的基本现实。与古代中国的政府研究长达18 个世纪未与现代国家意识联系形成鲜明对比的是:西方对政府的早期研究是在现代国家创制的探索中逐渐走向深入的。⑤约瑟夫·R. 斯特雷耶研究了现代国家的中世纪起源,坚持认为以英法等欧洲国家的兴起构成了现代国家发展的样板,描绘了前所未有的政府形式,包括代议制形式,是如何在相对贫困的欧亚大陆板块的边缘成形,最终普及全世界的。[美]约瑟夫·R. 斯特雷耶:《现代国家的起源》,上海人民出版社,2010 年;英文原版参见 J. R. Strayer, On the Medieval Origins of the Modern State, 1969.在很长一段历史时期,西方关于政府的研究是与国家研究等同化的。⑥洛克、卢梭在论及政府的起源时,政府的实际指称就是国家。参见[法]卢梭:《社会契约论》,何兆武译,商务印书馆,2006 年。后来,随着国家创制的完成,人们在思考行政的科学化时,才逐渐在实质的意义上和实践的操作层面将政府与国家区分开来,政府作为代表国家行使治权的组织形式而存在。在现代国家创制的宏大背景之下,西方早期的政治思想家们为我们提供了非常多的关于政府的解释,他们自身所处的时代情境分别阐发了关于西方政府产生的必要性和意义,许多论述已经成为经典。譬如,约翰·洛克(John Locke)、托马斯·霍布斯(Thomas Hobbes)等人从自然状态的假定出发论证了国家或政府的起源。①参见[英]约翰·洛克:《政府论》(下篇),叶启芳、瞿菊农译,商务印书馆,2005 年;[英]霍布斯:《利维坦》,黎思复、黎廷弼译,商务印书馆,1985 年。马丁·路德(Martin Luther)和约翰·加尔文(John Calvin)在宗教改革背景下探讨了政府(世俗的权力)与宗教的权力之间的博弈,并对政府的边界做出了探索。②参见[德]马丁·路德、[法]约翰·加尔文:《论政府》,吴玲玲编译,贵州人民出版,2004 年。托马斯·潘恩(Thomas Paine)认为,“既然安全是设立政府的意图和目的,那么毫无疑问,无论是何种形式,能花费最小代价而获得最大利益的就是所有人都愿意接受的。”③[美]托马斯·潘恩:《常识》,李芳华译,中国青年出版社,2013 年,第14 页。( “古典时期”政府叙事的历史比较,见表1)

表1. “古典时期”政府叙事的历史比较

或许是受到启蒙思想家们关于权力分立与制衡思想的影响,西方国家在推进政府的认知和政府的实践时,就政府的主体地位、形式选择、基本意涵等逐渐取得了一些共识。

第一,在政府的治理角色确认上都认为政府是重要的治理主体。思想界存在着很多关于政府角色的认知。托马斯·潘恩曾经指出:“有人将社会和政府混为一谈,对这两个概念没有多少区分,甚至完全没有区分。但是,这两个概念不但有区别,而且起源也不同。社会源于我们的欲望,政府则产生于我们的邪恶。前者汇集我们的情感,从正面增进我们的幸福,后者抑制我们的罪行,从负面推动我们的幸福;前者鼓励人们相互交流,后者却制造阶层间的差异。前者是守护者,后者是惩戒者。”④[美]托马斯·潘恩:《常识》,李芳华译,中国青年出版社,2013 年,第13 页。哈耶克(Friedrich August von Hayek)在论及政府与法律(立法机关)之间的关系时,论到:“尽管‘政府’这个术语所涉及的极为广泛的活动在任何一个有序的社会中都是极为必要的或颇为可欲的,但是它所具有的某些次要含义则不利于法律下的自由(freedom under the law)这个理想的实现。正如我们所见,‘政府’这一术语中含有两种不同从而必须加以区别的任务:一方面是实施普遍的正当行为规则,而另一方面则是指导或管理那些为了给公民提供各种服务而建立起来的组织。”①邓正来:《哈耶克读本》,北京大学出版社,2010 年,第263 页。这两种解释有一个共同的特点就是在治理主体的意义上来诠释和理解政府及其职责,确认了“政府是代表国家行使治理权的组织”的意涵。

第二,在政府的形式选择上普遍性地选择了“代议制”的方式。密尔(John Stuart Mill)在《代议制政府》一书中已经开始区分国家与政府的差异。他从“政治制度是人的劳作;它们的根源和全部存在均有赖于人的意志”的认知前提出发,②[英] J. S. 密尔:《代议制政府》,汪暄译,商务印书馆,2008 年,第7 页。进一步认为机器也是离不开人的因素,因而得出“政府形式是一个选择的问题”的结论。在求证怎样的政府是好政府的时候,他认为,“好政府的第一要素既然是组成社会的人们的美德和智慧,所以任何政府形式所能具有的最重要的优点就是促进人民本身的美德和智慧。”③[英] J. S. 密尔:《代议制政府》,汪暄译,商务印书馆,2008 年,第26 页。因此,“我们可以把政府在增加被统治者(集体地和各个地)的好品质的总和方面所能达到的程度,看作区别政府好坏的一个标准。……政府机器本身的性质就是它适于利用每个时候存在的全部好性质来帮助实现正当目的的程度。”④[英] J. S. 密尔:《代议制政府》,汪暄译,商务印书馆,2008 年,第27 页。据此标准,“一切旨在成为好政府的政府,都是由存在于社会各个成员中的一部分好的品质为管理集体事务而组成的。代议制政体就是这样一种手段,它使社会中现有的一般水平的智力和诚实,以及社合中最有智慧的成员的个人的才智和美德,更直接地对政府施加影响,并赋予他们以在政府中较之在任何其他组织形式下一般具有的更大的影响。”⑤[英] J. S. 密尔:《代议制政府》,汪暄译,商务印书馆,2008 年,第28 页。

第三,在政府的确切含义方面习惯于广义和狭义的阐释。广义的政府是指行使立法权、司法权和行政权的组织,狭义的政府特指行使行政权的组织。这种界定是在权力分立与制衡原则之下提出的,其中权力分立是权力制衡的实现前提,权力制衡是权力分立所要达成的目标。先发工业化国家(如英国、法国、美国等)都普遍地接受这种思想的指导,在实践中从权力制约的维度去规划政府和推动政府的治理活动。在规范和制约权力的探索方面,西方国家在遵循权力制衡的情形下,还发明了以契约来规范权力的形式,开拓了政府依据法律规范履行权力的途径。如果与古代中国的政府主要依托权力意志来实施以权力为中心的治理,西方国家的政府已经悄然地实现了以权利为中心的治理(基于法的治理)对以权力为中心的治理(基于权的治理)的替代。也正是在这种情况下,西方国家的政府可以将更多的精力投射到管理事务中来,在提升自身管理能力和水平的同时,也能够不断地改进自身之外的社会管理,进而促成了“管理型政府”的产生。基于现代国家意识而生的管理型政府对基于王朝治理体系下的统治型的政府的替代,通常被看成是人类历史上政府类型上的首次创新。

管理型政府是西方先发工业化国家为了适应工业化要求而发明的重要的政府形态,在200多年的典型发展历程中日臻完善。历史地看,西方的管理型政府形态的先进性,在中国王朝体系终结之后,逐渐地得到中国的仁人志士的重视。基于权力分立而建构起来的代议制形式的管理型政府一度成为中国建设新的国家的重要参考方案,这一方案在新中国成立初期和实现工业化发展的早期阶段曾经发挥着重要的指导作用。在20 世纪中后期,尤其是第二次世界大战之后,先发工业化国家的管理型政府方案在全球范围内发挥出了重要的治理功能。一时间,人们甚至开始认为关于政府的解释或许将终结于西方在广义和狭义的维度对政府的界定,终止于管理型政府。这显然是福山关于历史终结论的另一种表达。然而,这种认识的错误性,伴随着后工业化的开启,以及中国政府治理实践创新性地开启了服务型政府的讨论与建设工作而逐渐得以证实。

三、“以服务型政府替代管理型政府”的中国方案:基于现代时期政府叙事的比较

20 世纪中期开始,西方国家频繁出现各种失灵的现象,爆发了民权运动、石油危机等事件,管理型政府遭遇到前所未有的合法性危机。虽然新公共行政、新公共管理以及新公共服务等运动(或理念)为管理型政府摆脱危机提供了价值、效率以及公民权保护等方面的建议,却始终弥合不了政府与公民之间的信任关系。1949 年新中国成立,中国政府在批判性借鉴西方政府经验的同时,开始了基于全心全意为人民服务的政府治理实践,在世纪之交开启了服务型政府的理论研究和实践探索。到了2004 年,学术界关于服务型政府的积极探索以及地方政府层面建设服务型政府的实践逐渐得到中央政府的确认和采纳,服务型政府成为未来政府改革所要达成的战略性目标,这标志着中国开启了以服务型政府替代管理型政府的伟大征程。

从2000 年服务型政府的概念提出算起,服务型政府理念在中国已经存在了20 年,最先践行服务型政府理念、实施服务型政府建设的省市,无论在经济发展和社会总体福利水平提升方面都取得了重大进展,要远远领先于较晚开展服务型政府建设的区域。服务型政府成为中国国家战略也已近16 年,中国坚持以人民为中心的发展思想推进“放管服”改革造福于民,“最多跑一次”“互联网+行动”“精准扶贫”等已经成为中国政府履行职能的闪亮名片。数以万计的学术论文和著作对中国的服务型政府建设行动展开了探究,服务型政府作为一个理念已经进入寻常百姓家。但是,需要警惕的是,在政府治理的实践场域以及学术研究的各种探索中,存在着庸俗化“服务型政府”的取向和情形:“服务型政府”成为被人们消费的对象而不是诠释研究的对象,服务型政府建设依然被当成口号,而不是一项实实在在的行动。“具体地说,在服务型政府研究方面存在着三类问题:第一,理论的误植;第二,历史的‘混搭’;第三,方向的误导。理论研究中存在着的这些问题对实践造成了消极影响,甚至有可能让政治家们对服务型政府产生怀疑。”①张康之:《我们为什么要建设服务型政府》,《行政论坛》2012 年第1 期。事实上,服务型政府是中国学者在政府转型方面做出的重大理论创新,服务型政府研究是中国学术话语的重要构成部分,服务型政府建设是中国政府引领政府转型的伟大实践。

当管理型政府在20 世纪中后期遭遇到治理危机的时候,人们并不愿意承认管理型政府治理神话的破灭,于是西方国家通过在政府框架不变的情形下,做了很多提升政府治理效率和改善政府形象的工作。但是,无论如何对管理型政府进行修饰和装潢,并没能止住“治理失灵”的频现和愈演愈烈。②参见郑家昊:《“治理失灵”及其救赎——兼论两种不同的社会认知观及行动方案》,《学海》2016 年第3 期。即使是那些曾经认为政府形态将会终结于管理型政府的人也开始怀疑“管理型政府”的科学性。促成这一重要变化的是,人类社会的重要转型。事实上,20 世纪中期开始,思想家们就从危机频现中发现了政府转型的规律,人类社会正在迈入一个异于工业社会的新时代——后工业的时代③郑家昊:《“失灵话语”及其隐喻——以社会治理为视阈》,《浙江学刊》2019 年第6 期。。在这一新的时代,政府治理面临的基本矛盾便是治理的复杂性无限增长与政府职能(规模)有限扩张之间的矛盾。④郑家昊:《合作·服务·引导:政府职能履行方式的关键议题》,中国社会科学出版社,2020 年,第63 页。在西方,管理型政府长期代表国家行使治权,在实质上几乎垄断了国家治理的所有权力,政府应对复杂性强化的治理情境唯一的方式和方法便是增设新的机构、增加新的人员、拓展新的职能。但是,这种方式在20 世纪中后期开始行不通了,国家的基本属性已经体现为行政性,行政国家的典型形式出现了。这就意味着政府的职能(规模)扩张已经接近了最大的限度,政府面对治理的复杂性快速增长开始束手无策,失灵现象的频繁出现在所难免。因而,在后工业时代,复杂性的增长挑战的恰恰是管理型政府垄断治权的治理前提,所以政府转型成为必然。

那么,管理型政府应当转向何处去呢?这一问题堪称政府治理的“世纪难题”。因为,政府转型的方向涉及用权的方式、政府代表性等系列问题。面对着危机,当人们渴望实现好的治理、达成建构美好生活等目标时,政府必须放下垄断治权的傲慢身段,主动寻求外围的帮助与支持。为此,西方国家的政府率先开启了寻求政府之外的治理主体帮助的行动,并无意识地启动“合作治理”按钮。因为,自20 世纪80 年代开始,尤其是在公共服务供给的方面,以美国和英国为代表的国家,它们的政府在尝试以私有化和市场化为特征的新公共管理改革时,采取了向非政府组织、公共企业等购买公共服务的尝试。

需要说明的是,西方国家虽然触碰了公共服务的理念,并且开启了向政府之外的组织赋权的尝试,但是它们并没有率先建立起服务型政府。相反地,服务型政府率先在中国提出并付诸实践,这也是由特定的历史和制度文化条件所决定。一方面,西方国家虽然通过改革探索政府创新,但是西方国家的管理型政府赖以生存的制度体系——三权分立的权力制衡设计、多党制轮流执政的形式以及政府代表国家的立场——并没有发生实质性的转变,所有创新并未触及管理型政府的原则底线,因此改革属于管理型政府框架下的自我调适,即使涉及公共服务供给的独特设计,也仅仅是服务于改善公共服务质量的要求而已。另一方面,中国政府已经具备提出和建设服务型政府的基本条件,亦即政府转型的自觉意识与革命的精神以及政府在实质意义上代表人民来行使权力等。(“现代时期”政府叙事的历史比较,见表2)

表2. “现代时期”政府叙事的历史比较

第一,服务型政府是中国学者和政府创新的结果。根据文献考证,张康之最先提出了“服务行政模式”和“服务型政府”的概念。早在1998 年8 月,他在《行政道德的制度保障》一文中就对“服务行政模式”进行了阐释,①张康之:《行政道德的制度保障》,《浙江社会科学》1998 年第4 期。随后,在2000 年8 月他发表了《限制政府规模的理念》一文,明确提出了“服务型政府”的概念,并指出服务型政府是中国行政改革的目标。②张康之:《限制政府规模的理念》,《行政论坛》2000 年第4 期。这两篇文献开启了服务型政府探索的历程。中国各级政府建设人民满意政府的积极尝试,实实在在地推进了不止于改进公共服务的治理实践,而是全面地实施服务型政府建设。

第二,服务型政府的人民性在中国得到了充分彰显。对比中国和西方国家实施政府建设的历程,西方国家走出了“国家—政党—政府”的道路。在这种情况下,政府首先是代表国家来行使治理权力的。虽然启蒙思想家们曾经在思考国家创制的时候提出“天赋人权”和“社会契约”等假设,曾经赋予国家以“人民性”,然而这种人民性体现到政府身上是一种间接的、形式的人民性,政府首先是国家的政府,其次才是人民的政府。长期以来管理型政府首先突出的是国家的“管理性”,其“人民性”是屈居“管理性”之后的。以西方国家典型的管理型政府为例,它们在垄断治理权的前提下对包括人在内的治理对象实施管理和控制,即使偶尔体现出保护“公民权”意愿和采取改善公共服务的行动,仅仅是“人民性”在形式上的体现。与之不同,新中国选择的是“政党—政府—国家”的道路,政府的治理和国家制度圆融都是在中国共产党的领导之下实施的。中国共产党的党性与人民性高度统一,①尽管马克思和恩格斯没有把党性与人民性统一起来的说法,但是,他们为中国共产党的理论创新提供了思想营养。中国共产党把马克思主义基本原理与中国革命的实践结合起来,创造性地提出了“党性、人民性的统一论”。1947 年1 月11 日,《新华日报》在创刊九周年之际发表编辑部文章《检讨与勉励》。在这篇文章中,中国共产党第一次在党的新闻史上提出了党性、人民性的“统一论”。参见秋石:《坚持党性和人民性相统一》,《求是》2013 年第22 期;张研农:《坚持党性和人民性相统一》,人民日报2013 年9 月16 日。因而政府是代表人民行使权力的,政府首先是人民的政府,其次才是国家的政府。实际上,在新中国建立之前,毛泽东撰写的文章《论联合政府》(1945 年4 月24 日)②《 论联合政府》系毛泽东在中国共产党第七次全国代表大会上的报告。《毛泽东选集》(第三卷),人民出版社,1991 年,第1029 ~1100 页。和《为人民服务》(1944 年9 月8日)③《 为人民服务》系毛泽东在中共中央警备团追悼张思德的会上的讲演。《毛泽东选集》(第三卷),人民出版社,1991 年,第1004 ~1006 页。,已经清晰地阐明了中国政府“为人民服务”的治理立场,政府必须体现出人民性——即为人民服务的宗旨。而且中国政府产生的独立历程也很好地避免了被西方奉为圭臬的权力制衡的理论逻辑的缺陷。在现实实践中,基于权力分立的假设是不成立的。因为政府权力是一种总体性的存在,它在不同领域可能会表现出不同的形态,但并不意味着这些形态就是权力的某种类型的存在。与之不同,在中国共产党的全面领导下,新中国的政府治理体现了以人民为中心的发展思想,它的各方面元素得以在科学分工(而不是分立)的前提下实现了合作。

因此,从管理型政府到服务型政府的转变,可以被看成是政府类型实现质变的第二次创新。当前,中国的服务型政府建设实践已经逐渐告别探索时期,找准了正确的航向。如果说,在服务型政府建设最初阶段,理论上的经验总结和创新提供了相应的理论支持,那么今天,服务型政府实践的创新正在促使我们重新审视政府的既有理论,引致了历史上又一次重大的政府理论知识的更新。

四、建构中国特色政府叙事话语的尝试:从服务型政府的实践智慧及知识更新出发

1889 年,伍德罗·威尔逊在他编著的教材《国家:历史和现实政治的要素——制度史和行政管理的概要》中曾经阐明了他对政府及其职能的研究立场。他认为,政府问题在某一方面就是事实性问题(question of fact),而不是观念性问题(question of opinion),“显然,就整个政府职能而言,可以肯定地说,即使是在古代国家和现代国家之间,实践的一致性远远超出了实践的多样性。……而是通过获得实践智慧,而不是通过漫长的历史经验过程。国家改变了自己的实践。新的理论是继新的经验之后提出的。”④Woodrow Wilson, The State: Elements of Historical and Practical Politics——Sketch of Institutional History and Administration, Boston, U.S.A.: D.C. Heath & CO. Publishers, 1889, p. 655.这一表述可以看成是他在《行政学研究》中主张行政科学化的延续。他在主张一种对政府及其职能的经验主义研究,希望通过对政府实践经验的认知来发现政府理论的创新。应该说,威尔逊在美国建国接近100 年的时候发出这样的声音是具有一定的科学性的,当时美国的管理型政府的实践创新确实为政府的理论创新提供了智慧与灵感。只不过,需要注意的是,理论创新与实践创新从来都是互相作用的。但是,我们在承认这一前提的情况下,可以根据具体情况,来选择基于理论创新去促进实践创新的路径,还是基于实践创新去推动理论创新的做法。服务型政府的理论创新始终是一项事关服务型政府建设的重要课题,同时也是中国政府研究话语的重要构成部分。当我们已经疲于从既有的理论中去发掘支撑服务型政府建设的营养元素的时候,从审视服务型政府的实践创新出发,基于服务型政府从想象到现实的情境,去找寻服务型政府建设之于理论创新的知识学贡献,无疑是一个很好的选择。

中国的政府治理是一座“富矿”,是现代政府治理的“活化石”。因为自新中国成立开始,中国政府就面临着工业化与后工业化双重任务,治理形势异常复杂。但是,中国政府准确研判形势,充分发挥了后发优势,不仅在经济发展中创造了奇迹,而且在政府治理创新方面也贡献出了中国智慧。(服务型政府的实践智慧及知识更新,见表3)

表3. 服务型政府的实践智慧及知识更新

第一,职能转变先行,积极履行引导职能,丰富了政府职能理论知识体系。20 世纪中后期,正值西方国家陷入危机的时候,东方出现了经济发展的奇迹。早期阶段“亚洲四小龙”的出色表现以及后来中国的奋力赶超吸引了全世界尤其是西方国家对东亚和中国发展的研究。实质上,这些实现跨域式发展的后发国家或地区,在某种程度上都体现出政府的积极引导。发展至今,中国政府依然坚持对经济社会发展的全面领导和战略性引领,主要表现为:把准方向、确立原则、搭建平台、示范引领和空间创造。“五年规划”“试点试验”“金融防火墙”已经成为中国政府职能履职的名片,诠释着中国政府的引导智慧以及引导型职能的治理功用。引导型职能是一种区别于统治、保护和干预职能的新型职能形态,主体上归属于服务型政府,在某种意义上是服务型政府在实践领域的集中体现。中国政府坚持全心全意为人民服务,从满足人民美好生活需要为目标,站在他在性的立场上引导和培育政府之外的力量合作解决治理问题,是在现实实践中推动服务型政府建设走向深入的重要动因。

第二,扎实落实服务理念,改写了政府的传统意涵。新中国成立以来,尤其是改革开放以来中国政府的改革实践正在改写西方主流话语中的“国家”和“政府”的含义,为面向未来的国家和政府赋予了新的意涵。在中国,政府并没有严格地按照西方权力分立与制衡去进行制度安排,而是创造性地建立在党政分工的基础上,摒弃了西方的广义与狭义政府界定,创新地改造了启蒙运动以降形成的“以权力制约权力”“以规范约束权力”的权力运行与管理模式,发明了以人民为中心的权力运行原则,因此,所有的代表人民行使治理权的组织都可以被纳入到服务型政府的范畴或者被看成是服务型政府的构成元素。自2000 年以来,中国各个层级的政府实施了系列“放管服”改革、“互联网+”行动等改善治理和优化民生福祉的行动,中国政府实施精准扶贫,派遣优秀干部到扶贫单位开展扶贫,这是当今世界其他任何一个政府办不到的,彰显了全面共享社会成果的“服务”决心与理念。

第三,审视治理情境诉求,诠释了治理的合作意涵。20 世纪中后叶,人类社会进入了重大的历史转型期,金融危机开始被人们认识、恐怖主义全球化、群体性事件频发,“治理失灵”像幽灵一样困扰着各个国家的政府及人民。与西方国家面对后工业化这一任务相比,中国不仅要推进工业化还要实现后工业化,也正是在这种情况下,中国政府展现出了超群的治理智慧。一方面,正确认识危机,以积极乐观的心态去审视危险,开启了一场全民参与治理的运动。合作成为治理的底色,中国政府治理诠释了治理——合作的诸多可能性构成的谱系——的新意涵。①郑家昊等:《差异与共识:治理研究的反思性阐释——基于中美韩三国治理研究权威论文的关键词网络分析》,《陕西师范大学学报(哲学社会科学版)》2020 年第4 期。合作治理已经成为服务型政府面临的重要治理情境,也是服务型政府将要实现的治理目标,更是治理能力与治理体系现代化的核心意涵。而且,中国情境下的合作治理体现出了总体性的哲学,治理的合作是全方位的——既包括中央政府向地方政府的赋权、府际之间的权力共享,也包括政府向政府之外的组织的赋权,同时治理的合作还具有全球的意涵——中国政府创造性地提出了全球合作治理的命题和构建人类命运共同体的重要构想。

总体来看,引导型职能(政府的超前引领)、全心全意为人民服务和合作治理可以看成是中国建设服务型政府过程中核心智慧的凝练,也是对全球政府治理创新做出的重要贡献,它们彼此存在着非常紧密的联系。引导型职能早于服务型政府而出现,推动着服务型政府从“想象”转变为“现实”,同时,它也是服务型政府独有的职能形式,体现为对全域治理的超前引领;全心全意为人民服务的定位以及“放管服”改革等行动,彰显了服务型政府的“人民性”,是服务型政府在现代治理中的优势属性的集中体现;合作治理是服务型政府的治理情境,同时也是服务型政府努力奋斗营造的治理目标,服务型政府是合作治理的理想类型,因为只有服务型政府的“人民性”才能实质性地从为人民谋幸福的立场出发开展赋权和放权的治理行动,才能真切地动员其全社会的积极力量参与到社会治理之中来。

五、结 语

进入21 世纪以来,伴随着中国的快速崛起,西方的学者开始逐渐意识到,运用西方经典现代化理论来阐释中国道路中的经验和奥秘已经不再可能。同时,中国学者在运用以西方为中心的叙事话语阐释中国的发展时,也遭遇“离开西方话语,不会讲话;运用西方话语,净讲空话”的困局。在这种情况下,建构起适应于阐释中国政府治理改革创新的全新话语成为当下政府研究的重要任务。本项研究“以中国为中心”开展政府叙事的历史比较,就是为了能够在历史的进程中科学地揭示政府的真容,尝试寻找一种拉通古今中西的政府解释方案,同时期望在政府叙事的比较中,矫正现代学者过度信赖西方现代政府话语而丢失了从中国出发自觉建构以中国为中心的政府叙事的觉识。

事实上,在历史叙事的比较中,我们可以发现,西方的管理型政府话语仅仅是政府叙事话语的一部分而已,而且这一话语正在被中国的服务型政府话语所扬弃。诠释中国政府改革创新的伟大成就和宝贵经验,必须重视对服务型政府的实践智慧和知识更新的理论确认,这是新时代中国特色社会主义强国建设中,中国特色政府叙事话语建构的重要构成部分。也正是在这一意义上,本文可以看作是尝试建构起诠释中国政府改革创新的全新叙事话语的努力。只不过,这项努力仅仅是一项初步的探索,提出了建构以中国为中心的叙事话语来诠释中国发展的可能性方案,难免有亟待完善之处,恳请学界同侪指正。