公众参与、监管信息公开与城市环境治理

张志彬

摘 要:依据2011-2017年中国35个重点城市面板数据,考量公众参与、监管信息公开对城市环境治理的影响。结果表明:公众参与度提高能形成对政府环境规制和企业污染排放的监督,降低城市污染物的排放强度;监管信息公开能缓解政府、企业和公众之间的信息不对称,提高公众环境认知能力,强化对公众参与城市环境治理的行为激励。畅通公众环境利益诉求的反馈渠道,构建基于环境监管信息公开沟通平台,有助于提高公众和政府共同推进城市环境治理的积极性和有效性。

关键词: 公众参与;信息公开制度;城市环境治理

中图分类号:F205 文献标识码: A 文章编号:1003-7217(2021)01-0109-08

一、引 言

环境污染涉及每个人的切身利益,直接影响到个人的健康生活和社会的公共福利。随着收入水平的提高,公众对环境污染的关注度逐渐增强,引起了党和国家的高度重视。党的十八大以来,各级政府采取了一系列行之有效的措施,全国生态环境质量持续改善,污染物排放总量和单位GDP二氧化碳排放量进一步下降。但是,在城市化快速推进的背景下,完成城市“污染防治”攻坚战目标任务仍然艰巨,特别是空气质量亟待改善。2018年,全国监测的338个地级及以上城市中,全年空气质量超标城市比例达到64.2%,超标天数比率为20.7%,发生重度污染1899天次,严重污染822天次[1]。

由于环境的公共物品属性和企业生产的外部性特征,使企业成为环境污染的主要来源,并引发“市场失灵”。作为公共利益受托人的政府自然加入到环境治理体系当中,以行政命令或经济手段进行环境规制,来限制企业的排污行为[2]。但是,政府难以获得准确可靠的环境信息,只能主观确定资源负载能力,以及环境规制的手段和强度,由此增加了环境政策执行效力的不确定性,出现了所谓的“政府失灵”[3]。在我国财政分权体制下,地方环境治理的激励和约束机制来自于中央的环境考核和问责体系,但“锦标赛”的考核目标往往会造成环境信息真实性的扭曲,在缺乏公众参与和监督的情况下,环境治理的相关问题无法得到有效解决[4]。在环保垂直管理体制下,环保约谈虽然能够督促地方政府增强环保责任意识,但却存在刚性不足而难以落实[5]。环保督查能够规避属地管理带来的执法困境,突破地方保护主义的行政干預,但也存在职能的有限性、层级的局限性、减排效应短期化等问题[6]。

公众参与被认为是弥补“市场失灵”和“政府失灵”,构建现代化城市环境治理体系的必然要求。多中心环境治理强调政府、企业和公众等多元主体之间的相互合作与相互约束,实现“权力分散”和“交叉管治”[3]。多元主体合作将环境治理权力由政府部门和私人部门分享,共同承担环境治理责任[7],既有利于将多元主体的价值观念融入环境法规和政策体系中,提高环境治理的约束效力[8]。也有助于多元主体有效表达利益诉求,提高环境政策的参与度和执行力,实现更高的环境规制目标[9]。虽然公众参与环境治理是城市发展的必然趋势,但如何对公众参与行为进行有效激励仍然面临着不少障碍。内在的障碍主要是公众参与环境治理的积极性不高,“搭便车”等机会主义行为不同程度存在[10]。外在的障碍主要是公众参与环境治理的机制不够健全,缺乏常态化协作平台和沟通渠道,公众的环境利益诉求无法得到满足,难以发挥积极推动作用[11]。为此,一方面,要激发公众参与环境治理的积极性[12]。另一方面,要构建公众参与环境治理的长效机制。通过政策的制定和执行强化地方治污监督责任,落实企业主体治污责任[13]。

尽管现有文献关注到公众参与对环境治理的影响,但是如何结合政府监管信息公开来对公众行为进行合理引导,从而共同致力于推进城市环境治理,尚需要进一步深入研究。基于环境治理的复杂性、环境资源的公共性、环境成果的共享性,党的十九大报告提出,要构建“以政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系”,推动环境治理能力现代化。只有在规制治理、公众参与等方面进行全面深化改革,才能实质地构建长期、有效的城市环境治理体系[14]。但是,在城市环境治理实践过程中,公众参与仍然存在内在动力不足、参与渠道不畅等问题。由于政府和公众在短期行为目标上存在着“不一致性”,甚至为了增长而牺牲环境。因此,本文探索公众参与环境治理的有效途径,以充分发挥公众和政府推动城市环境治理的主动性和有效性,这对于推进城市环境治理体系现代化具有重要的现实意义。

二、理论分析与假设提出

(一)公众参与影响城市环境治理的理论分析

根据多中心环境治理理论,公众参与是分配现代国家资源与社会利益的一种形式。在环境治理决策中赋予公众参与更多的权利,意味着公众参与环境治理具有了政治基础,并将强化其行为激励,达到污染减排的目标,也就是实现了“基础-动因-效果”的统一。在西方的民主制度下,公众通过“用手投票”(以选票的方式表达对城市环境政策的赞成或者反对)和“用脚投票”(通过迁徙到生态环境质量更好的城市)表达环境利益诉求,能督促城市政府通过环境规制来减少污染排放、改善生态环境,但有效与否在很大程度上取决于城市官员的政治承诺是否兑现,以及市民迁徙离开所在城市的成本。西方民主制度下通过公众参与来推动城市生态环境改善也需要构建必要的条件,并不会自然而然地发生。我国城市政府官员由上级政府任命,公众难以直接影响其职位晋升。劳动力虽然在全国范围内能自由流动,受限于户籍制度及其绑定的公共服务,公众迁徙真正“逃离”城市也难以实现[15]。但随着全面深化改革的推进,公众参与对城市政府环境治理行为的约束作用逐渐增强。一方面,中央对地方政府官员考核制度正在逐步完善。生态文明建设是政绩考核的重要评价内容,环境保护作为约束性指标纳入考核体系,防止和纠正以高投入、高排放、高污染换取经济增长速度的短期行为。而且,城市政府官员在任期内还需要接受上级政府的考核,以及环保督查,并听取公众对城市生态环境的评价,这势必会影响到城市政府官员的政绩考核。另一方面,户籍制度改革也在进一步推进。城镇基本公共服务被要求覆盖全部常住人口,城市公共服务和户籍正逐步脱钩。各城市放宽落户限制,降低落户门槛,促进劳动力和人才流动,这使得公众能够迁徙到生态环境更好的城市,“倒逼”城市政府推动环境治理。当前,我国公众参与城市环境治理,监督政府环境规制行为,具备了基本的政治条件和制度基础。

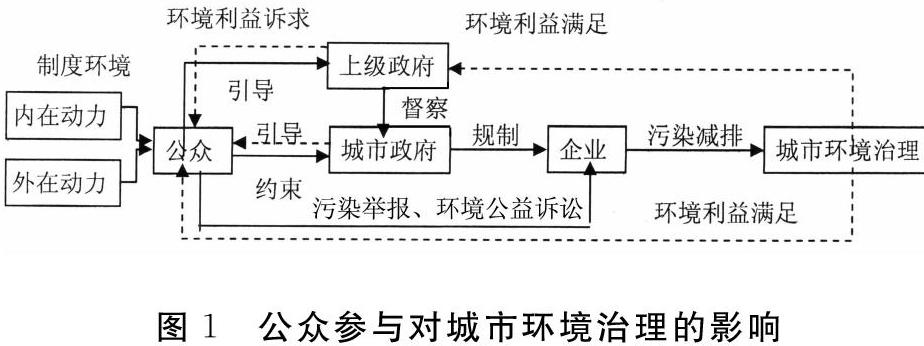

从长期来看,公众对生态环境改善的要求与政府的可持续发展诉求存在着根本一致性。政府积极引导公众在事前政策制定、事中政策执行和事后监督评估等环节参与城市环境治理,被认为是解决城市环境污染问题的有效途径。首先,从环境政策制定来看,公众拥有来自实践的“地方性知识”,对环境信息能进行及时有效反馈,确保环境政策的合理性和有效性。公众通过听证会等途径参与城市政府环境决策,有助于提高决策的科学性,减少“污染型决策”,避免因决策失误加重环境污染,实现从源头上防止污染。其次,从环境政策执行来看,公众在城市政府环境决策过程中的广泛参与有助于提高公众的环境认知水平,既能降低环境政策执行的阻力,又能通过行政机制约束城市政府对污染企业进行环境规制的权力,或通过向上级政府表达环境利益诉求等方式来督促城市政府加大环境执法力度,避免环境政策因局部利益或“政企合谋”而出现执行偏差。最后,从环境政策监督来看,公众在一定程度上能作为环保部门的替代或补充,实现对污染企业的常态化监督,有效缓解环保部门的执行压力。全民参与的生态治理监督机制能“倒逼”企业履行环保社会责任,采取绿色生产方式,减少污染排放(见图1)。因此,公众和政府之间通过必要的监督协调机制,能基于共同的环境治理目标实现多元主体的行为一致性。基于此,提出如下假设:

假设1 公众参与城市环境治理的全过程,能形成对政府环境规制和企业污染排放的监督,有助于降低城市污染物的排放强度。

(二)环境监管信息公开对公众参与城市环境治理的影响

信息不对称是制约政府环境规制和公众参与有效性的关键因素,而环境信息公开能通过“状态-压力-响应”机制缓解环境治理过程中的信息不对称问题。随着网络信息技术的发展与大数据的应用,公众对于城市政府各类环境数据开放共享的要求日趋强烈。越来越多的城市正逐步开放环境数据,方便公众获得更多的环境相关信息,在一定程度上缓解了公众、城市政府与企业之间的信息不对称问题。环境监管信息公开制度在公众和城市政府之间建立起一种双向反馈机制,这种常态化“合作治理”机制便于多元主体达成一致行动,提高环境治理效率。城市政府通过对企业生产监管环境信息的公开,和公众之间能建立起沟通渠道和信任机制,既有利于对建设项目和企业生产的环境影响进行客观评估,还有助于公众获取和甄别信息,加深对城市政府和企业环境行为的理解,减少不必要的“邻避冲突”等非理性环境抵制。在有效沟通基础上形成公众与城市政府之间的良性互动,将进一步促使城市政府通过环境监管数据加强对企业经营生产的环境监督,企业也能够利用互联网大数据推进绿色生产来提升企业形象和竞争力,在改善城市生态环境治理的同时提高城市经济增长质量。

城市环境治理过程中,公众参与激励不足是导致“公地悲剧”“搭便车”“吉登斯悖论”以及“邻避效应”等现象的主要原因[16]。随着信息技术的发展和互联网的普及,公众对环境问题的关注度显著提高,并能通过即时沟通形成“生态环境与每一个人有关,需要每一个人参与”的共同认知,并转化为“环境保护”的一致性集体行动,集体化表达环保诉求更强烈、更明确。在当前的行政体制和技术条件下,公众能完成“环境知识获取-环境认知提升-环境关注增强-环境行动推动”的全过程参与,向环保部门或城市政府合理反映环境污染问题和表达项目环境评估意见,并明确自身参与行动能切实有助于改善当地的生态环境。因此,城市政府完善环境监管信息公开制度,及时回应公众的环境利益訴求,能强化公众参与的行为激励,有助于维护公众参与的共同治理与合作治理,确保协商达成利益共同性和未来环境治理行动结果的可估性。基于此,提出如下假设:

假设2 环境监管信息公开能缓解政府、企业和公众之间的信息不对称,提高公众环境认知能力,强化对公众参与城市环境治理的行为激励。

三、模型构建与变量选择

(一)模型构建与变量定义

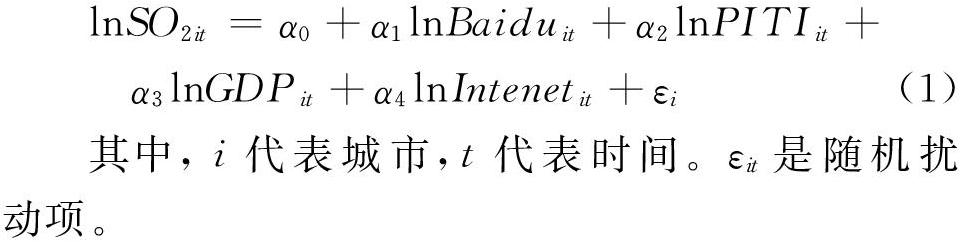

为了考察公众参与对城市环境治理的影响,选用双对数模型来验证相关理论假说,具体的计量经济模型如下:

被解释变量:城市的环境治理水平,用每万元工业总产值的工业SO2排放量来衡量。现有大多数研究采用某种具体污染物的排放指标来衡量一个城市的环境治理水平,其中,工业SO2是影响居民身体健康、削弱社会福利的重要污染物[17,18]。因此,借鉴现有理论研究成果,以每万元工业总产值的工业SO2排放量来衡量城市污染排放的相对强度,直接反映城市环境治理的微观机制,尤其是工业企业推进污染治理的成效。

核心解释变量:公众参与度,用百度指数(Baidu Index)来衡量。以往的研究以公众对当地环境问题的投诉信件数作为衡量公众环境参与度的指标。随着互联网的普及,特别是智能手机的广泛运用,公众越来越多通过网络工具来了解环境信息,表达自己的环境利益诉求。本文以百度搜索引擎构建关于“环境污染”关键词的百度指数作为衡量一个城市公众环境参与度的指标,数值越大表示公众对“环境污染”的参与度越高。百度指数不仅能反映公众对于环境问题关注的变化,还能监测当地媒体对环境污染舆情的报导趋势,从社会层面监督城市政府环境规制和企业污染排放。本文试图采用“环境治理”关键词的百度指数,发现其和“环境污染”关键词的百度指数高度相关,仅在数值上较小,表明公众对于环境问题的关注更多地体现在对“环境污染”的控制方面。

其他控制变量:(1)监管信息公开程度,用污染源监管信息公开指数(Pollution Information Transparency Index,简称PITI)来衡量。PITI是由公益环境研究机构——公众环境研究中心(IPE)与国际公益环保组织——自然资源保护协会(NRDC)共同研发,是反映一个城市污染信息透明度的指标,综合考虑了城市政府对企业生产的环境监管信息、企业生产的排污信息,以及城市政府和公众之间的交流信息等多重因素。

(2)经济发展水平,用人均GDP来衡量。一般来说,经济发展水平是城市政府推动环境治理最为基础性的条件。一方面,经济发展的提高会弱化城市政府“政企合谋”的动机,压缩污染企业通过“寻租”活动来规避环境规制的空间,也为城市政府进行环保治理投资提供了必要的财力支持。另一方面,城市经济发展会诱发公众的环保需求,提高对环境问题的关注度,增强公众参与城市环境治理的内在动力,督促城市政府加大环境治理投入和环境执法力度,以减少环境污染对自身健康的负面影响[14]。

(3)互联网发展水平(Internet),用互联网宽带接入用户占年末总人口的比例来衡量。信息技术的发展和互联网的普及,提升了公众对复杂科学技术和社会规则的掌握能力[19]。城市政府、企业和环保社会组织都会利用微博、微信等互联网平台发布相关生态环境信息,公众则可以利用互联网平台获取信息、反馈意见,提升了公众参与城市环境治理的便捷性和有效性,激励公众广泛参与城市环境政策的制定、执行和评估,发挥对城市环境治理的全方位监督作用。但是,由于数字鸿沟的存在可能会导致城市生态环境信息的传播失真,甚至诱发群体性事件。因此,公众通过互联网了解城市政府的环境政策并做出理性反应,存在着不确定性。

(二)数据说明与各变量描述性统计

本文实证研究的对象包括直辖市、省会、自治区首府和计划单列市等37个重点城市,考虑到拉萨和台北的数据不全,最终的研究对象为35个重点城市①。之所以选定直辖市、省会、自治区首府和计划单列市等重点城市作为研究对象,是因为这35个重点城市经济发展水平相对较高,且在我国行政体系中属于较高等级的城市,拥有更大的环境政策自主权,在环境治理体系中拥有较大的话语权。而且,这35个重点城市作为区域中心城市均需要充分发挥 “示范作用”,面临来自上级政府和公众的环境治理压力也更为直接。除PITI和百度指数以外,计量模型所使用的面板数据均来自历年《中国城市统计年鉴》,各变量的描述性统计见表1。

四、实证研究结果

(一)基准回归分析

本文用双对数模型对2011-2017年35个重点城市的面板数据进行分析,研究公众参与对城市环境治理的影响。在处理面板数据时,进行了Hausman检验,以判断使用固定效应模型,还是随机效应模型。检验结果表明,使用固定效应模型,能消除短面板数据模型中由于截面数据过多带来的个体效应。此外,为了消除变量间存在的时间异质性,在模型具体回归时也控制了时间固定效应。表2报告了公众参与对城市环境治理影响的基准回归结果。

基准模型采用固定效应进行估计,并在模型中考虑了时间与城市个体效应。表2第(1)列的回归结果显示,公众参与度与城市环境治理呈现显著负相关关系,公众参与度每提高1个百分点,城市工业SO2排放量将减少0.4995个百分点。第(2)列和第(3)列改变了模型估计的标准误类型,将标准误分别聚类到城市层面和年份层面,公众参与度与城市环境治理之间也呈现显著负相关。第(4)列将标准误同时聚类到城市与年份层面,结果依然显示,公众参与度与城市环境治理依旧显著负相关。日益发达的互联网环境为公众获得权威环境信息和合法表达环境利益诉求提供了便捷和高效的参与渠道,督促城市环保部门加大环境执法力度。回归结果表明,“环境污染”的百度数越高,反映公众获取环境知识、表达环境利益诉求的欲望越强烈,参与城市环境治理的积极性更高,能通过舆情传播和环保投诉等方式对政府环境规制和企业污染排放施加社会压力,降低了城市工业SO2的排放量,验证了本文的假设1。监管信息公开在模型中不显著,表明监管信息并不直接对城市环境治理产生影响,而是因为监管信息公开通过引导公众或企业行为,间接对城市环境治理产生影响。換句话说,监管信息公开的有效性依赖于公众参与度,进而对城市环境治理改善产生积极影响。经济发展水平的系数显著为负,表明35个重点城市在现阶段经济发展质量得到显著提高,绿色经济效益逐步显现。互联网发展水平的系数在第(1)列中具有统计显著意义,但将标准误进行聚类后发现,该系数不再显著,表明互联网对公众环境行为的引导存在不确定性。

基准回归的估计结果表明公众参与度提高有利于降低城市的相对污染排放水平。在经济发达的大城市,公众参与环境治理的理念、内容和手段日渐“在位”,缓解了政府环境规制乏力的问题,促使地方政府采取更多的环保举措,包括增加污染治理投资、提高环境执法力度等[20]。进一步分析发现,35个重点城市的工业SO2排放总量也是持续减少,从2011年的395.24万吨下降到2017年的82.68万吨,降幅达到79%。这充分说明,自十八大以来,党中央将“污染防治”作为全局性的攻坚任务来抓,在减少污染排放方面已经取得了积极成效,相对污染强度和绝对污染强度都呈现出持续下降的趋势。

(二)稳健性检验

基准回归结果证实,公众参与城市环境治理有助于降低城市污染排放强度,但估计结果仍面临一些挑战。第一,模型选择问题。在基准回归中,本文采用双向固定效应模型进行估计,估计结果可能会受到模型选择的影响。第二,变量度量问题。模型估计结果可能因为变量度量形式的差异而受到影响。第三,遗漏变量问题。潜在的遗漏变量可能会影响本文的估计结果。为了使估计结果更可信赖,本文进行了稳健性检验(见表3)。

表3第(1)列采用OLS估计,结果显示,公众参与度的系数在1%的统计显著性水平上显著为负。第(2)列报告了随机效应的估计结果,其系数仍然显著为负。第(3)列则进一步控制模型中可能存在的异方差或自相关问题,采用面板校准标准误估计方法估计,结果显示,公众参与度的系数依然为负,且具有统计意义。第(4)列改变了公众参与度的度量方式,采用水平值估计,可以发现,其系数具有负向的统计学意义。第(5)列将公众参与度变量滞后一期作为公众参与度的工具变量,以解决数据可能存在的内生性问题,估计结果表明,一阶段F值16.9480大于10,表示不存在弱工具变量问题,工具变量是有效的。此外,公众参与度系数依旧显著为负。第(6)列进一步控制了人口密度、产业结构与城市创新变量。其中,人口密度(Pop)以年末人口数比上行政区域面积表示,产业结构(Structure)以第二产业产值占城市GDP比重表示,城市创新(Innovate)以城市财政科学技术支出取对数来表示。结果仍然表明,公众参与度与城市环境治理之间呈现显著负相关。由此可见,本文的估计结果是稳健的,值得信赖,公众参与度提高有助于降低城市的污染排放强度。

(三)机制分析

为了验证假设2,分析环境监管信息公开对公众参与城市环境治理行为的影响,在实证研究中利用环境信息监管公开与公众参与的交互项进行估计,探讨二者之间的互补机制(见表4)。同时,为避免公众参与度与城市环境治理之间的可能内生性障碍影响估计结果,以公众参与度滞后一期与监管信息公开的交互项作为公众参与与监管信息公开的工具变量,估计结果如表4所示。

表4第(1)列显示,公众参与与监管信息公开的交互项在1%的显著性水平上显著为负,表明环境监管信息公开将强化公众参与对城市环境治理的行为激励。环境监管信息公开越透明,公众参与则越能有效利用环境信息反馈机制,表达环境诉求与解决污染问题,对政府环境规制和企业污染排放施加压力,从而有效抑制城市工业SO2的排放,改善城市生态环境。第(2)列显示,环境监管信息公开与公众参与的交互项系数在10%的统计显著性水平上具有负向的统计意义。第(3)列改变了模型的标准误设计,将标准误聚类到城市层面,可以发现,交互项的系数仍然具有负向效果的統计学意义。以上分析表明,假设2能得到有效验证。

(四)进一步探讨

出于个人理性,公众往往更关心与自己更加相关的环境个人利益,而忽视与自己相对不相关的环境公共利益。空气污染最容易被观察,大气质量数据也由生态环境保护部实时公开,而且空气污染对健康的伤害也更为公众所认知,是公众和城市政府关注的首要污染源,也是城市环境治理的重点。2014年,国家减灾办、民政部首次将危害健康的“雾霾”天气纳入自然灾情进行通报。由于公众和上级政府对“雾霾”污染保持了极高的关注度和警觉性,各城市政府在处理污染问题时,也会把空气质量的改善放在首要位置,进一步提高大气污染环境规制的强度和环境执法的力度。当出现“雾霾”等严重大气污染事件时,公众可通过环保请愿、媒体曝光等非正式的方式进行环保“呼吁”,引起上一级政府的注意和重视,督促城市政府履行环境治理责任,通过“关、停、并、转”的方式限制企业的大气污染行为。这就相应增加了企业的空气污染排放成本,“倒逼”企业加大对大气污染物排放的治理。

由于空气污染最容易被观察,因此公众参与对空气污染排放减少成效更加显著。那么,公众参与对城市工业其他污染排放物也有抑制作用吗?为此,进一步探讨了公众参与对城市工业SO2排放、城市工业烟(粉)尘排放、城市工业废水排放的影响(见表5)。表5第(1)列是本文重点关注污染物——城市工业SO2排放的估计结果。第(2)列是城市工业烟(粉)尘排放的估计结果。结果显示,公众参与和城市工业烟(粉)尘排放呈现不显著的负向关系,即公众参与未能有效削减城市工业烟(粉)尘排放量,工业烟(粉)尘治理效果不明显。第(3)列展示了城市工业废水的估计结果。结果显示,公众参与的系数不具有统计学检验意义,但其系数符号为负向,即公众参与对城市工业废水的治理效果亦不明显。表5的估计结果表明,公众参与显著降低了城市工业SO2的排放,减少了大气污染,但是并没有有效地降低城市工业废水和城市烟(粉)尘的排放量,可能的原因在于公众对大气污染的感受更加直接,能对城市政府和工业企业进行大气污染防治形成更大压力,治理成效也更显著。公众对于工业废水以及工业烟尘的感知可能较低,因此并没有对这两类污染物排放产生显著的抑制作用。

五、基本结论与政策建议

2019年,我国人均GDP已经超过1万美元,达到中等偏上收入国家的水平。收入水平提高使公众越来越重视与自身利益相关的环境问题,并有意识、有组织地表达对环境问题的高度关注和推进环境治理的强烈要求。而且,构建现代环境治理体系也需要充分发挥公众的作用,以弥补市场机制和行政机制的不足。本文以2011-2017年我国35个重点城市的面板数据为研究样本,分析了公众参与、监管信息公开对城市环境治理的影响。实证结果表明,公众参与度提高能形成对政府环境规制和企业污染排放的监督,降低城市污染物的排放强度;进一步研究显示,监管信息公开能缓解政府、企业和公众之间的信息不对称,提高公众环境认知能力,强化对公众参与城市环境治理的行为激励。

为进一步提升城市环境治理能力,需要逐步解决激励不充分和信息不对称等制约公众参与的“瓶颈”问题。一方面,畅通公众环境利益诉求的反馈渠道。2019年新实施的《环境影响评价公众参与办法》,鼓励公众参与环境影响评价,畅通了公众环境保护诉求表达渠道。在完善公众全过程参与环境治理相关制度的同时,还需要将满足公众的环境利益纳入中央政府对地方政府的全面考核,形成公众对城市政府环境治理工作的全面监督和行为约束,塑造“自上而下”和“自下而上”的双向治理格局。城市政府有依法公开环境信息的义务,公众可以据此向城市政府索取建设项目和企业生产的环境评估报告并进行核实,监督城市政府是否履行环境保护责任。公众的环境利益诉求能及时得到政府的反映,将切实提高公众参与城市环境治理的积极性,缓解公众参与激励不足的问题。

另一方面,构建基于环境监管信息公开的沟通平台。城市政府要进一步加强环境数据开放平台建设,提供“一站式”“全覆盖”“高质量”的环境数据服务,提高环境监管信息公开的质量,不断提高公众的环境认知水平和环境参与能力。通过搭建政府、企业和公众等多元主体参与城市环境治理的沟通协商平台,建立起必要的环境政策互信和环保行为互动,强化城市政府和企业的生态环境保护责任意识和行动意愿,促进达成多方可接受环境规制方式和强度,激发多元主体参与节约能源和减少污染物排放的行为意愿,并进一步将环境行动落实到生活、生产和管理的各个环节,在实现经济可持续发展的同时不断提高城市环境治理水平。

注释:

① 35个重点城市包括:北京、天津、上海、重庆、石家庄、太原、沈阳、长春、哈尔滨、南京、杭州、合肥、福州、南昌、济南、郑州、武汉、长沙、广州、海口、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、呼和浩特、南宁、银川、乌鲁木齐、大连、宁波、厦门、青岛、深圳等4个直辖市、22个省会、4个首府和5个计划单列市。

参考文献:

[1] 生态环境保护部.2018年中国生态环境状况公报[R].北京:生态环境保护部,2019.

[2] 张同斌,张琦,范庆泉.政府环境规制下的企业治理动机与公众参与外部性研究[J].中国人口·资源与环境,2017,27(2) :36-43.

[3] Ostrom E.Governing the commons: The evolution of institutions for collective action [M].London: Cambridge University Press,1990.

[4] 张艳纯,陈安琪.公众参与和环境规制对环境治理的影响——基于省级面板数据的分析[J].城市問题,2018(1):74-80.

[5] 张新文,张国磊.环保约谈、环保督查与地方环境治理约束力[J].北京理工大学学报(社会科学版),2019(6):39-46.

[6] 王岭,刘相锋,熊艳.中央环保督察与空气污染治理——基于地级城市微观面板数据的实证分析[J].中国工业经济,2019(10):5-22.

[7] Eckerberg K,Joas M.Multi-level environmental governance: A concept under stress? [J].Local environment,2004,9(5) : 405-412.

[8] Parkins J R.De-centering environmental governance: A short history and analysis of democratic processes in the forest sector of Alberta,Canada[J].Policy sciences,2006,39(2) : 183-202.

[9] Arentsen M.Environmental governance in a multi-level institutional setting[J].Energy & Environment,2008,19 (6 ) :779-786.

[10]周文翠,于景志.共建共享治理观下新时代环境治理的公众参与[J].学术交流,2018(11):46-51.

[11]李永友,沈坤荣.中国污染控制政策的减排效果——基于省际工业污染数据的实证分析[J].管理世界,2008(7) : 7-17.

[12]涂正革,张茂榆,许章杰,等.收入增长、大气污染与公众健康[J].中国人口·资源与环境,2018(6) : 130-139.

[13]初钊鹏,卞晨,刘昌新.雾霾污染、规制治理与公众参与的演化仿真研究[J].中国人口·资源与环境,2019,29 (7):101-111.

[14]韩超,张伟广,单双.规制治理、公众诉求与环境污染——基于地区间环境治理策略互动的经验分析[J].财贸经济,2016(9):144-161.

[15]郑思齐,万广华,孙伟增,等.公众诉求与城市环境治理[J].管理世界,2013(6):72-84.

[16]张文明.“多元共治”环境治理体系内涵与路径探析[J].行政管理改革,2017(2):31-35.

[17]陈硕,陈婷.空气质量与公共健康:以火电厂二氧化硫排放为例[J].经济研究,2014,49(8):158-169,183.

[18]Chen S , Li Y , Yao Q . The health costs of the industrial leap forward in China: Evidence from the sulfur dioxide emissions of coal-fired power stations[J]. China Economic Review, 2018:68-83.

[19]薛澜,张慧勇.第四次工业革命对环境治理体系建设的影响与挑战[J].中国人口·资源与环境,2017(9):1-5.

[20]宋妍,张明.公众认知与环境治理:中国实现绿色发展的路径探析[J].中国人口·资源与环境,2018,28(8):161-168.

(责任编辑:钟 瑶)