王宏印民族典籍翻译研究的学术影响和贡献

——基于引用内容的分析

⊙ 刘雪芹

(广西民族大学外国语学院,广西 南宁 530006)

民族典籍翻译研究近年渐成气候,王宏印先生在其中扮演了拓荒者和领路人的角色。他生前任南开大学博士生导师,翻译研究中心主任、博士后流动站站长,翻译学科带头人,中国文化典籍翻译研究会会长等职,主要从事翻译教学与研究,但又“文理皆通,中西兼容,贯通古今,立足当下”[1]1,集翻译实践、翻译批评、理论研究、文学创作于一身,专著、编著、译著、论文数量甚多,可谓著作等身。本文将重点观照其在民族典籍翻译这一领域的研究,追溯其从事民族典籍翻译研究的学术发展轨迹,并结合其相关论述被引用的情况,总结其在这一领域产生的重要影响和所做出的学术贡献。

一、引用内容分析及数据来源

引用是对前人研究的继承和扬弃,是学术研究必不可少的部分。对文献引用情况进行分析,是近几十年来的研究热点。引用分析,即用数学及统计学的方法来分析学术期刊、论文、著者等各种分析对象的引证与被引证现象,以揭示其数量特征和内在规律的一种文献计量分析方法。[2]学术界判断一位学者或一种期刊的学术影响,往往会借助其学术著作、论文被引用的情况作为一个观测指标,但是单单看被引频次并不足以进行科学的评判,因为引用行为非常复杂,涉及引用动机、引用目的,甚至期刊格式要求、学科差异,等等。很多学者基于引用动机和引文功能对引用行为进行了分类,但其实这两种分类可以说是“一体两面”[3]4。至今仍有重大影响的是穆拉维斯基(M.J.Moravcsik)和穆鲁哥山(P.Murugesan)的分类法:(1)概念性引用或方法性引用;(2)有机引用或敷衍引用;(3)演进式引用或并列式引用;(4)肯定的引用或否定的引用;(5)珍稀型引用或冗余型引用。[3]

而基于引用内容的全文引文分析(Content-based Citation Analysis)则还关注引用位置、引用强度和引用语境。引用位置就是指引用发生的位置[3],引用出现在“引言”“材料和方法”“结果”和“讨论”部分,能够反映施引者对被引内容的认识。基于翻译研究的特点,本文将引用位置仅划分为引言、论证和结语三个部分。引用强度指的是引文在施引文献中的重要程度[3],我们将沿用有机引用和敷衍引用二分法,前者指引用被引文献的观点或文字并将其有机融入论文,后者指仅仅提及,并不引用任何观点或文字。引用语境是“引用时的上下文内容,即施引文献对被引文献的描述性或评论性文字”[3]23,揭示的是引用的深层动机和目的,即施引作者对被引论文是持赞同或否定态度。

综合三个关注点及多位学者的分类法,本文将借鉴Chi-shiou Lin等的综合分类法,将有机引用再细分为概念性、事实性和方法性引用(见表1)[4]。

表1 引用分类方案

本研究的数据来自中国引文数据库(Chinese Citation Database)①。在库中选择“高级搜索”,根据学科特点将“被引文献类型”确定为期刊、学位论文、会议论文、报纸、图书及外文文献。最后,在检索项设定“被引主题”为“民族典籍”,“被引作者”为“王宏印”,共检索出文献16篇/部,总被引242次,篇均被引15.13次。这一数据远低于用“被引作者=王宏印”+“被引单位=南开大学”的检索结果,后者分别为文献总数51篇/部,总被引1231次,篇均被引24.14次。由此也可以看出,民族典籍翻译研究是一个新兴的、小众的研究领域。正因如此,王宏印先生的开拓性价值就更为凸显。为保证研究的客观性和学术性,本研究仅对期刊论文引用王宏印先生关于民族典籍翻译研究的16篇/部论述情况进行讨论,学位论文对其论述的引用暂不讨论。

二、王宏印民族典籍翻译研究的学术史梳理

王宏印先生是国内民族典籍翻译研究的拓荒者、开路人,也是笃行的实践者和领路人,他亲自或带领博士研究生率先开展了一系列少数民族典籍翻译研究,取得了不俗的成绩。通过文献梳理,可以将先生从事民族典籍翻译研究的历程分为以下四个时期。

(一)萌芽期——慧眼识英

从文献看,王宏印先生最早意识到少数民族文学和典籍的重要性及其研究价值是在2004年。在其论文《试论文学翻译批评的背景变量》中,他首次提出“民族文学,这里专指中国少数民族文学,是汉语言文学主流和汉族主流文化的重要补充和中国文学文化全景的重要组成部分,舍此则中国文学是残缺不全的。”[5]38他不无遗憾地指出,少数民族文学向西方语言、汉语和其他民族语言的译介——“这些重大的研究课题,长期以来被边缘化,不予特别的关照,至今甚至还没有成为中国翻译学建设的一项任务正式提出来。”[5]38同年,王宏印先生开始有意识招收在民族地区工作并有意从事民族典籍翻译研究的博士研究生,如邢力、李宁。

2006年,王宏印先生与博士生邢力合作发表论文《追寻远逝的草原记忆:〈蒙古秘史〉的复原、转译及传播研究》,首次提出“民族典籍翻译”这一概念,指出“少数民族历史上的文献,包括文学和文化文献,是中华民族文化史和文献史不可分割的一部分。民族典籍翻译因此上是翻译学中典籍翻译研究的重要的构成部分,舍此则中国典籍翻译研究是不完整的。”[6]28文中明确指出民族典籍翻译研究是一个“重要的研究领域”,然而“长期以来被置于边缘化的尴尬境地,得不到足够的重视,致使许多选题机会和研究成果失之交臂。”[6]28-29这充分体现了王宏印先生敏锐的洞察力。但仅仅发现问题还不足贵,更为可贵的是,他已经开始思考这一研究领域的学科归属,认为民族典籍翻译研究“身兼二任,学跨两科,成为民族学与翻译学融会贯通的交叉研究领域”[6]28。不但如此,他还为后学提供了民族典籍翻译研究的思路,即关注少数民族典籍的民译(含民语文今译)、汉译和外译,以及汉族典籍的民译、外译和今译。

一方面,民族语文翻译界长期从事民汉、汉民翻译实践,但对外译缺乏关注;另一方面,外语翻译界关注外译,却多侧重于汉族文化典籍,尚未注意到少数民族典籍。王宏印先生则率先突破了学科壁垒,在外语界占主导的中华典籍翻译研究这块版图上开疆拓土,开辟出了民族典籍翻译研究这一片被遮蔽、被忽略的处女地,还对这片领地的归属及区域划分进行了探索,其首创之功不容忽视。

(二)成长期——香远益清

2009年,王宏印先生主编的MTI系列教材《中国文化典籍英译》出版,先生明确指出该书的考虑正是“以汉族文献为主,兼顾其他民族文献的多元文化格局”[7]3,书中再次指出,少数民族文学是中国文学文化全景的重要组成部分。[7]

2009年,邢力主持的“《蒙古秘史》的多维翻译研究”获得国家社科基金青年项目立项。2010年,李宁撰写的《〈福乐智慧〉翻译研究》作为王宏印先生主编的《民族典籍翻译研究系列丛书》第一部著作,由民族出版社出版。这不仅仅是先生人才培养的成果,更是民族典籍翻译研究取得初步成果的重要标志。在同年举行的第六届全国典籍英译学术研讨会的总结发言中,先生专门谈到了少数民族典籍的整理、翻译和研究。他认为“到目前为止,我国少数民族文化典籍的整理、研究和翻译已经形成了一个突出的领域和一些重要的课题”。[8]757先生在会上的主旨报告便是“作为领域和课题的民族文化典籍翻译研究”[9]11,他以博士生李宁所研究的《福乐智慧》为例,论述了民族典籍研究可细分为哪些领域,从事民族典籍翻译研究的博士生应具备哪些学术基础,如何开展民族典籍翻译研究,以及至今取得了哪些研究成果,尤其是理论上的创新。这一报告不仅客观地总结了民族典籍翻译研究的现状,还提供了研究路径和研究方法的参考。具体而言,民族典籍翻译研究可以包括作者研究、文本研究、文化研究、译者研究、文学研究、传播研究、语言研究、批评研究、理论研究、翻译研究十个研究论题。翻译学博士生应有广博的民族学、人类学、中国学、蒙古学、敦煌学等中国研究、中国文学史、文化史、外国文学、比较文学、世界文学、中国民族文化、文学、中外及国内民族关系史、交流史等领域的基本知识,同时要形成自己的独立研究领域。民族典籍翻译研究的思路包括特定民族典籍翻译史研究,特定民族典籍文本的翻译研究,特定民族典籍翻译的综合性研究,特定作者的创作或翻译研究,特定翻译家成果研究,民族典籍翻译的某个领域或某些方面的比较研究,特定民族的特定文体研究,应用人类学研究方法开展实证性翻译研究,以民族典籍为切入口对少数民族与汉族的交流关系进行研究,以及其他相关的或整合性的研究,等等。[9]

关于民族文化典籍翻译研究领域的研究成果,王宏印先生总结为:一是从宏观上论证了民族文化对汉族文化的弥补性关系,二是在《蒙古秘史》《福乐智慧》等具体文本翻译研究的基础上提出和讨论了“古本复原”“再生母本”“往复翻译”“无根回译”等概念。[9]

2011年,第七届全国典籍翻译学术研讨会在湖南大学举行,王宏印先生当选为中国典籍翻译研究会新任会长,其大会主旨发言“中国文化典籍翻译论纲”涵盖了文化典籍翻译的八个方面。在界定何为文化典籍之后,他所论述的第二个问题便是“要强调民族典籍的翻译”。他指出了这一领域的研究可以涵盖“民族典籍向外文、向汉语的翻译,汉语向民族语的翻译,以及民族语之间的相互翻译”[10]11,他还高瞻远瞩地看到民族典籍翻译研究这一增长点,指出“民族典籍翻译将会成为最近几年中国文化典籍翻译的一个热点。除了实证的个案研究之外,在理论上的发现也会有些重要的成果”[10]11,“一步一步地进行资料性的研究,从资料上升到理论和经验归纳,形成中国式的翻译研究理论,……民族典籍翻译具有开拓性的作用”。[10]11在其后的采访中,王宏印先生也再三强调民族典籍翻译研究将会成为热点,而且会从中产生重要的成果。[11]

2012年10月,首届全国民族典籍翻译研讨会在广西民族大学举办,王宏印先生因病未能出席,但首届专门研讨民族典籍翻译的会议的召开,说明先生所倡导并引领的民族典籍翻译研究已如鲜花绽放。

在这一阶段,王宏印先生身体力行,带领博士生进行民族典籍翻译研究,他们从个案研究入手,从中总结和提炼出新的学术概念,研究日渐深入。同时,王宏印先生及其博士生通过会议发言、论文、专著等形式,让民族典籍翻译研究的理念走进民族地区院校的视野,成为其特色研究增长点。

(三)成熟期——果实累累

如先生所言,民族典籍翻译研究逐渐成为新的热点。2013年,“民族典籍翻译研究系列丛书”第二部著作——崔晓霞撰写的《〈阿诗玛〉翻译研究》出版。同年,第八届全国典籍翻译学术研讨会在河北师范大学举行,研讨会首次设立了民族典籍翻译研究讨论组。正如赵长江、李正栓所言,“经过近十年的发展,民族典籍翻译在全国已初具规模。”[12]63在该研讨会论文集中搜索,即可检索出“民族典籍”共计出现195次,而此前的论文集中出现不多于10次。会议期间,王宏印先生还接受了采访。他认为,民族典籍翻译研究“形成重大翻译理论的可能性极大。”[13]2甚至于“可以预见,民族典籍翻译理论研究将为未来的翻译理论研究提供丰富的素材,成为新的理论热点、创新点和增长点,进一步促进并完善翻译理论研究。”[13]2

2014年,《广西民族大学学报》(哲学社会科学版)第4期以王宏印先生为封面学者推出了“民族典籍翻译”专栏,同时刊发先生的文章《民族典籍翻译研究的学科基础与发展目标》[14]及张媛采访稿《民族典籍翻译的现状、问题与对策》[15],全面阐述了民族典籍翻译研究的种种问题,包括何为民族文学(典籍),民族典籍翻译的必要性和重要意义,民族典籍翻译的学科基础,译者和研究人员应具备的专业素质,研究方法,民族典籍翻译研究已取得的成果,发展目标及规划,等等,即全面回答了What,Why和How的问题。

关于What的问题,王宏印先生所指的民族文学(典籍),专指狭义的少数民族文学(典籍);其学科基础包括民族学、民间文学、翻译学和传播学;因此译者和研究人员应具备相应的具体民族起源、历史、文化、习俗、宗教、文学等相关文献的专业素质,懂民族语和外语,接受过翻译的专业训练和翻译观的素质培养,还应具备翻译和创作、评论、研究多方面结合的素质。此时,先生已意识到,民族典籍翻译研究最终是要“朝向人类学诗学的目标汇聚,以实现中华民族的伟大复兴和国际跨文化交流的宏大愿景。”[14]2那么,为什么要研究民族典籍翻译(Why)?一是有助于加深对中华文化多元一体格局的认识。二是可以促进中华民族多元一体文化和文学史的书写。三是可以促进民族间的相互尊重、相互了解和团结。至于How的问题,先生指出要采用跨学科的研究方法,兼涉古典学、文献学、语言学和人类学,具体而言,就是要运用人类学的田野调查方法、语言学的研究机制、翻译学和译介学的研究方法来进行原文文本的挖掘、考据、分析,探究翻译过程,考察译本的传播和接受,等等。[14]

2014年秋,在大连民族大学举办的第二届全国民族典籍翻译研讨会上,王宏印先生明确提出了民族典籍翻译研究的任务,即“调研民族典籍,优选翻译文本,开展批评研究、探讨翻译理论”[16]260。

2016年,王宏印先生主持的国家出版基金项目“中华民族典籍翻译研究丛书”由大连海事大学出版社出版,包括他本人撰写的《中华民族典籍翻译研究概论——朝向人类学翻译诗学的努力》(上下卷),邢力的《蒙古族典籍翻译研究——从〈蒙古秘史〉复原到〈红楼梦〉新译》,李宁的《维吾尔族(西域)典籍翻译研究——丝路遗珍的言际旅行》,王治国的《藏族典籍翻译研究——雪域文学与高原文化的域内外传播》和刘雪芹的《西南诸民族典籍翻译研究——她们从远古的歌谣中走来》。“民族典籍翻译研究系列丛书”的第三部著作——梁真惠的《〈玛纳斯〉翻译传播研究》也于2015年出版。至此,民族典籍翻译研究已结出累累硕果。

在这一阶段,王宏印先生及其带领的团队产出了一系列论文和专著,意在“能涵盖主要的民族地区与民族典籍,以及民族典籍的翻译情况和翻译特点”[17]5,也的确实现了这一愿景,可谓硕果累累的成熟期。

(四)升华期——高屋建瓴

2016—2017年,王宏印先生的文章《中华民族文化典籍与翻译研究——“四大落差”及思考基点》分上、中、下篇由《民族翻译》连载,指出了其他民族典籍与汉族典籍之间存在着时间时代落差、文明文化落差、文本文学落差、翻译传播落差。[18]在详细分析四大落差之后,先生还提出了对民族典籍翻译研究的几点思考。概括地说,就是要关注民族典籍在形成时间、传播形态、域外影响等方面的特殊性,放宽选材下限,重视口传传统,考察民族间相互影响,重视海外文献资料,加强国际合作等。[19]四大落差的总结,以及关于民族典籍翻译研究的这些思考,都是先生经过大量阅读和考察,“基本摸清了中国各主要民族的布局、来源、文化和文献等基本状况,并且和汉族、汉语、汉文化进行比较”[20]8之后才得出的结论。

先生的另外一篇文章《典籍翻译:三大阶段、三重境界——兼论汉族典籍、民族典籍与海外汉学的总体关系》亦于2017年在《中国翻译》发表。文章将典籍翻译划分为“以汉族汉语汉字和汉文化为基点的奠基时期,以少数民族语言文字和民族文化为特点的扩张时期,以及以海外汉学为代表的晚近外传时期,相应地,便形成了以汉族圣贤文化为中心的古典时期的我族中心主义、以少数民族文化为特征的多元文化互补民汉交融时期的多族共和主义,以及晚近以来以海外汉学与国内国学交互传播为标志的世界主义境界”。[21]19如此睿智深邃的思考、言高旨远的表述,无疑是王宏印先生“文理皆通,中西兼容,贯通古今,立足当下”[1]1的结果。

2019年,论文《多元共生,稳定发展,共同繁荣》明确指出少数民族典籍翻译研究“已经形成了一个热点,一个显学,或者说,基本上构成了一个学科而引起学界的普遍关注”[20]7,可见先生也认为民族典籍翻译研究已经成熟。文章主要论述了少数民族文化在中华民族多元一体文化中的地位,提出了研究、翻译和创作三结合的方法,以综合开发利用民族典籍的文学和文化价值,还论述了民族文化典籍翻译研究对汉族文化研究和传统国学研究的逆向影响、相互之间的学科关系,最后将其归结为古典学学科群的探讨。其实早在2014年,王宏印先生就指出,民族典籍的译者和研究人员应“具备翻译和创作、评论、研究多方面结合的素质”[15]25,要“围绕作品及其流动,使创作、翻译和研究三者结合起来”[14]6。2015年在接受采访时,先生还指出,创作、翻译和研究“这三股力量应该结合起来才行”。[22]88而在2019年的这篇文章中,王宏印先生深入阐述了背后的理念——过去收集整理的民族典籍可能带有时代的烙印,“最好的办法就是找到原始资料,进行重新构思和整理”[20]9,实现“对民族典籍的文学价值和文化价值进行综合性的开发利用”[20]7。

王宏印先生在这一阶段的论述是在大量阅读和考察的基础上对历史和现状的高度概括,也为今后的民族典籍翻译研究擘画了路线图,后来者可以由此挖掘出很多重要选题。

三、王宏印民族典籍翻译研究被引分析

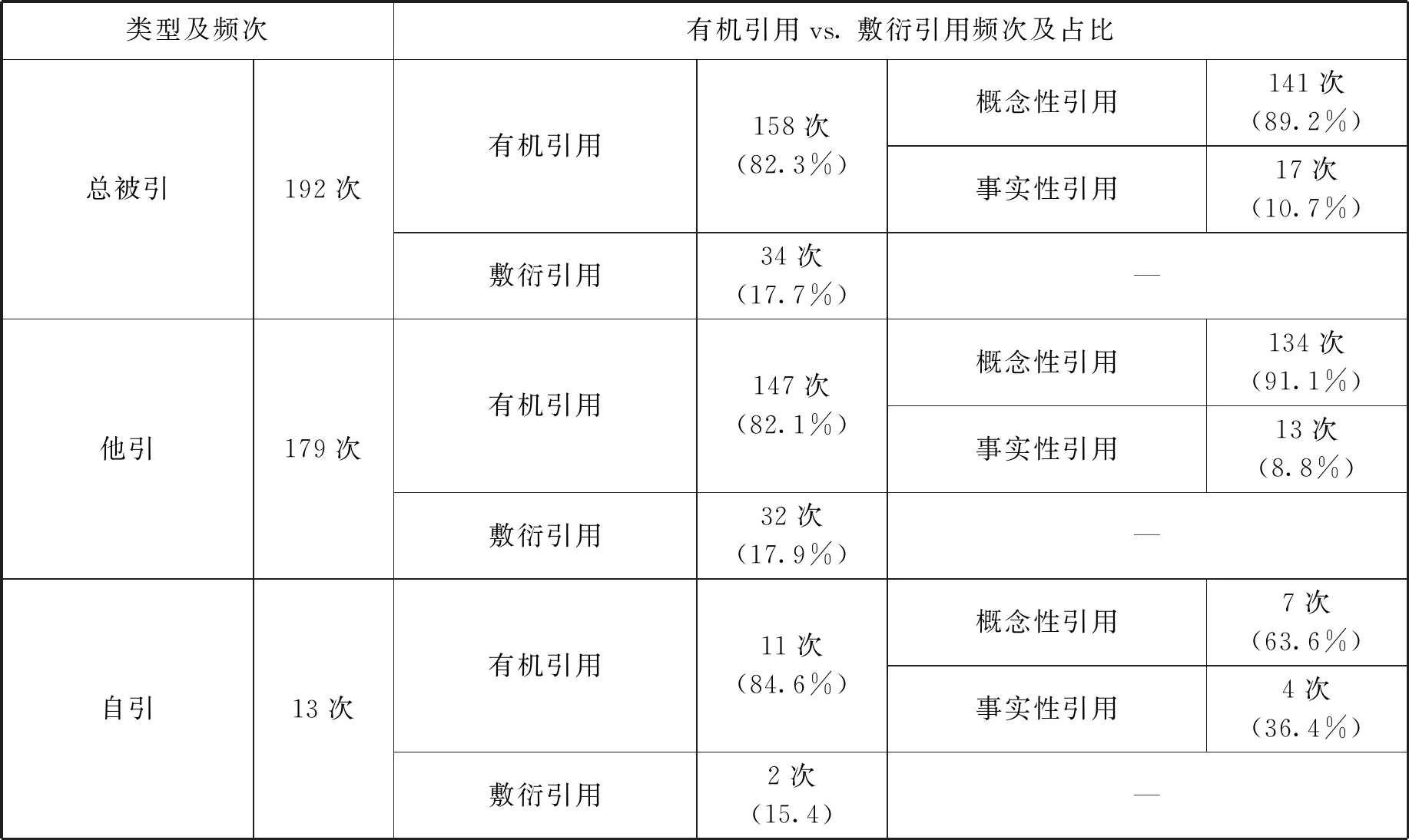

按照我们的分析框架,本研究对王宏印先生16篇/部与民族典籍翻译密切相关的论文著作被引用情况(共计192次)进行了统计,未发现有负面引用或方法论引用。我们还对引用内容进行了关键词标注,可以发现:在192次引用中,有14次(占7.2%)属不规范引用,即仅在文末参考文献中列出了文献,而在行文中未标明引用作者及文献出处,亦可将其视为敷衍引用,则其总体被引情况如表2:

表2 总体被引用情况

具体而言,引言部分引用54次,占比28.1%(详见表3);论证部分引用达119次,占61.9%(详见表4);结语部分引用5次,仅占2.6%(详见表5)。

表3 引言部分引用情况

表4 论证部分引用情况

表5 结语部分引用情况

在引言部分的54次引用中,44次为有机引用,10次为敷衍引用。敷衍引用往往出现在文献回顾,施引者仅提及作者或论文,并不引用任何观点或文字表述。事实性引用指的是历史事实、数据等,只是因其信息渠道为王宏印先生的论文著作,故此类引用较少,仅为4次。从高频概念性引用内容的关键词可以看出,先生关于典籍的范围和民族典籍翻译研究的重要性的论述被引用最多,分别为10次和6次。研究者在引言部分引用前人研究,一般是为研究做铺垫,或说明选题和研究的价值。如,中华民族典籍是指“在中国土地上历史形成的各民族的口头的和文字文本的文化典籍的总和”[17]69,“除文论、艺术理论而外,更广泛的像建筑、风水学、中医、中药等自然科学方面的典籍都应该受到重视”[23]61,这类引用是论文作者为自己的选题找到研究空间;“不仅可以促进民族间的相互尊重、相互了解和团结还能够弥补我们对中华民族历史和文化认识的偏差,弥补中国文学史的缺失”[24]116,“民族典籍的翻译、民族文学的关注,要是做得好的话,可以起到促进民族交流的作用”[23]27等引用则是为了凸显自己研究的价值和意义。

论证部分引用共119次,但有2次为文献标记错误,即正文中所引内容并非出自所标记的文献,我们仍将其视为敷衍引用,引用情况如表4。

论证部分的引用对施引者的论点起到重要的支撑作用。翻译方向问题是从“翻译世界”转向“翻译中国”[25]的过渡时期学界所共同关注的问题。由表4可以看出,王宏印先生关于顺译、逆译之利弊及合作翻译的观点被引最多,施引者均赞同王宏印先生“中外合作既是一个折中的途径,又是一个最佳的途径”[13]6的观点。其观点被引用频次第二高的是关于译介策略的讨论。先生既强调“中国文化原本的东西要坚持,保留中国文化的本土名目和它的典型文化特征”[13]3,“典籍翻译的理想译文应该是 thick translation(深厚翻译)”[13]4,同时也注意到要“快节奏的生活中人们还喜欢文化快餐,精、短、美的译本往往比厚重的经典更为走俏”[13]3,“先迁就,后征服”[13]5,典籍翻译要树立三个意识:“一是文化产品意识;二是读者意识;三是国际市场意识。”[13]3关于民族典籍翻译的学科性质和译者/研究者的学科素养,王宏印先生秉持其一贯的“打通”意识,认为其兼跨古典学、文献学、语言学、人类学,则其译者和研究者应具备几个学科的基本素养,这一观点被引用较多,排在第三位。并列排在第四位的分别是先生关于翻译人才队伍、四大落差和典籍翻译研究现状的论述。

论文的结语部分往往是对研究的回顾和总结,以及对未来研究进行展望。从表5的结语部分引用数据也可以看出,王宏印先生论述民族典籍翻译及研究的重要性的观点占到了结语引用的60%。如,赞同典籍外译“能实现‘中学西传’的目的,有助于解决中西方文化交流中的‘文化入超’问题”[13]1,或引用先生的观点指出“少数民族典籍是民族文化的重要载体,凝积着各民族同胞的集体智慧、民族特性以及民族情怀,是中国文化和世界文化多元一体格局中的一道亮丽风景”[26]106。这都说明研究者意欲凭借权威话语提升其研究价值,同时也说明王宏印先生在该领域的权威地位和重要影响。

四、王宏印民族典籍翻译研究的学术贡献

民族典籍翻译研究仅仅是翻译学中的典籍翻译研究的一小部分,起步较晚,至今仍是一个较为小众的研究课题,但在王宏印先生的引领及众多学者的推动下,已经取得了较大发展。通过对先生在该领域的学术史梳理及其被引用情况的分析,我们可以将其学术贡献概括为以下几点:

一是在典籍翻译研究领域开疆拓土,发现和开拓了新的学术增长点。

王宏印先生拓展了“典籍”的概念范围,从文学文化典籍拓展到天文地理、工艺制造、书画艺术、文艺理论、园林建筑、习俗制度等方面的典籍,从汉族典籍拓展到少数民族典籍,从纸质文本拓展到石刻等非纸质文本,从文字文本拓展到口头活态文本。关于少数民族典籍,他指出,要考虑少数民族典籍起始较晚和形成与传播接受较晚的事实和特点,典籍选材的下限可以相对宽松。[19]先生认为民族典籍翻译研究是一个“学术价值和学术潜力巨大的研究领域,由此可以衍生出众多重大的研究课题”[20]28,可以包括“民族典籍向外文的翻译、向汉语的翻译,以及汉语向民族语的翻译,还有民族语言之间的相互翻译。”[10]11另外,民族典籍翻译理论研究还能为未来的翻译理论研究“提供丰富的素材,成为新的理论热点、创新点和增长点,进一步促进并完善翻译理论研究。”[13]2这些论断为典籍翻译的扩充和发展奠定了基础,更为民族典籍翻译研究打开了广阔空间。

二是确立了民族典籍翻译研究的学科定位,提出了跨学科的研究方法。

在王宏印先生发现并指明民族典籍翻译研究这一片处女地的时候,恰逢中国的翻译学从学科萌芽期走向学科体制建设期的过渡阶段。[27]先生凭借其敏锐的学科意识,觉察到了民族典籍翻译研究在翻译学学科中的重要地位,指出“民族典籍翻译因此上是翻译学中典籍翻译研究的重要的构成部分,舍此则中国典籍翻译研究是不完整的”[6]28。他还明确了民族典籍翻译“身兼二任,学跨两科”的学科属性,进而指出其兼跨古典学、文献学、语言学、人类学的学科特质和跨学科研究方法,为民族典籍翻译研究拓宽了思路。

三是为民族典籍翻译研究指明了方向,提供了遵循。

王宏印先生曾明确指出,我们的任务是“调研民族典籍,优选翻译文本,开展批评研究,探讨翻译理论。”[16]423他率先垂范,“一步一步地进行资料性的研究,从资料上升到理论和经验归纳,形成中国式的翻译研究理论”[10]11,通过对典籍翻译的个案研究,创造性地提炼出了“古本复原”“无根回译”(后改为“无本回译”)等新的理论概念和术语。先生从个案研究出发,在个案中发现和提炼出翻译话语的做法,以及他亲身实践的基础上提出的“研、译、创”一体的研究方法,不仅促进了中国翻译理论,尤其是外译理论的发展,同时也为后学提供了方法论借鉴。

五、结语

本文系统梳理了王宏印先生从事民族典籍翻译研究的学术历程,将其划分为萌芽期、成长期、成熟期和升华期四个阶段。同时通过学术期刊论文引用先生16篇/部民族典籍翻译研究著述的频次、位置、强度、语境、动机,发现王宏印先生民族典籍翻译研究思想目前最受关注、影响最大的主要是对典籍的范围、民族典籍翻译研究的重要性及其学科性质、翻译方向、翻译人才队伍等问题的论述。无论是定性研究还是定量研究,都可以发现先生的学术贡献在于在典籍翻译领域开疆拓土,确立了民族典籍翻译的学科地位,并指明了未来研究方向和方法遵循。笔者认为,随着民族典籍翻译研究进一步向纵深发展,王宏印先生作为该领域的拓荒者和奠基人的影响必将日益显现。

注 释:

①详见https://ref.cnki.net/ref.