从人口红利到人口负债:新发展阶段人口转型问题研究

张鹏 施美程

摘要:从人口红利向人口负债转变是新发展阶段人口转型的主要特征。文章回顾总结了中国人口结构转型的历史过程与经验特征,指出人口转型使得中国总体人口形势已由人口红利时期总量过剩、劳动力年轻和充裕与抚养比下降的优势逐步转变为人口负债时期总量减少、劳动力稀缺和老化与抚养比上升的挑战,其主要挑战来自于人口总量负债、人口结构负债、人口性别负债和人力资本负债等四方面。虽然中国人口红利向人口负债方向转型不可阻挡,但未雨绸缪,通过全面开发质量红利、充分挖掘人才红利/知识红利、持续提高健康红利和挖潜提高老龄化红利等应对策略,就能有效减缓甚至抵消人口负债对经济高质量发展的冲击,实现经济转型与人口转型相互促进、相得益彰。

关键词:人口转型;人口紅利;人口负债;应对策略

中图分类号:C924.24 文献标志码:A 文章编号:1001-862X(2021)06-0020-009

随着第七次全国人口普查结果的公布,中国人口转型问题再次成为社会各界热议的焦点话题。第七次全国人口普查数据显示,中国60岁以上人口比例已经达到18.7%,而65岁以上人口更是达到13.5%。第六次全国人口普查以来十年间,中国人口结构转型速度快、范围广,引发了我们对中国整体进入深度老龄化社会后各项应对政策的思考。2021年6月26日中共中央和国务院印发《中共中央、国务院关于优化生育政策、促进人口长期均衡发展的决定》指出:“预计‘十四五’期间我国人口将进入中度老龄化阶段,2035年前后进入重度老龄化阶段,将对经济运行全领域、社会建设各环节、社会文化多方面产生深远影响。”这一论断一方面意味着改革开放以来我国经济增长主要驱动力之一的充裕劳动力优势禀赋正在丧失,人口红利窗口期逐步关闭,人口红利期享受的劳动力资源“资产”正逐步转变为人口老龄化时期高抚养人口“负债”;另一方面也反映了人口负债只是假设从人口演变过程的“不变性”或静态性视角前瞻性地预测人口结构转变的可能结果,但未雨绸缪,充分发挥主观能动性,适时适度干预人口转变过程,其预期结果就会有利于解决或至少缓解现阶段人口自然转变过程中可能出现的各种问题,充分认识和挖掘新发展阶段中国人口转型的潜在挑战和各种机会,化被动为主动、化危机为机会,实现从数量型人口向质量型人口的转变。本文首先回顾了人口结构转型理论和中国数千年特别是新中国成立后人口转型的主要特点,在此基础上分析了新发展阶段中国人口转型的主要挑战,即从人口红利阶段向人口负债阶段过渡可能遇到的各种问题,最后结合发达国家经验和现阶段中国实际,提出了从人口红利到人口负债转变的应对策略,回答了新发展阶段应对中国人口转型的主要战略方略、具体政策抓手。

一、中国人口结构转型回顾

工业革命之前,生产力水平的低下导致人口长期处于高出生、高死亡和低增长的态势。随着工业革命的兴起,欧洲一些工业化国家得益于生产力的发展和卫生、医疗条件的改善,扭转了之前的高死亡率,进入了人口持续增加的阶段。其后,随着出生率的下降,人口向低出生、低死亡和低增长的阶段转变。经典的人口转变理论阐述了西方工业化国家在现代化过程中出现的人口转变特征与历史事实。1929年美国社会学家、人口学家汤普森[1]在其著作《人口》一书中,从世界人口出生率、死亡率、经济发展和生活水平等变化中将世界人口发展划分为三类地区,体现了人口发展的三个阶段。第一类主要是出生率和死亡率都极高的亚非拉地区,第二类主要是出生率和死亡率都下降,但死亡率下降快于出生率的意大利、西班牙和中欧地区,第三类主要是出生率和死亡率都下降,但出生率下降快于死亡率的西欧地区。美国人口学者诺特斯坦[2]提出了系统的三阶段人口转变学说。在第一阶段,人口出生率和死亡率都处于较高水平,人口自然增长率长期处于临界点,人口总体规模增长非常有限。第二阶段,由于出生率下降滞后于死亡率,人口自然增长率也提高较快,形成一个“婴儿潮”,少儿抚养比快速提升。而随后生育率持续下降,人口年龄结构逐渐发生变化。在第三阶段,死亡率逐渐下降并保持在较低水平,生育率下降至可更替水平甚至以下。“婴儿潮”出生孩子进入老年,社会中的老年人比重上升,老年抚养比不断提高,人口老龄化现象越来越严重。

从中国实际看,漫长的封建社会时期中国人口转变总体对应于诺特斯坦中第一阶段。虽然从历史上看,中国较为先进的农业文明有利于人口的繁衍生息,使得中国在封建社会总体上人口保持了较快增长,但纵向比较看仍然处于缓慢增长水平,特别是遇到天灾、战争、瘟疫等突发事件,人口更是出现较大负增长。根据麦克伊韦迪和琼斯(1992)[3]的统计,中国大约在公元1100年左右人口才达到1亿,18世纪前期中国人口突破2亿人,18世纪晚期已经达到3亿人以上,鸦片战争前中国人口已经突破4亿。此后由于内忧外患、战争等因素冲击,人口增长速度变缓,直至新中国成立前人口才达到5亿多。新中国成立后,中国正式开启了迈向工业化国家新征程,特别是医疗卫生技术的普及,人口死亡率快速下降,人口自然增长率保持在较高水平。1954年中国人口总量突破6亿,1964年人口突破7亿,1969年突破8亿,1974年人口突破9亿,平均五年人口就要增长1亿。由于人口过快增长,中国于20世纪70年代末推出了计划生育政策,但由于基数较大和较高的人口增长惯性,使得改革开放后人口增长依然保持在较高水平,1981年人口首次突破10亿,1988年突破11亿,1995年突破12亿,平均7年人口增长一亿。以上总结可以发现,中国人口增长在新世纪前都处于较高水平,基本对应诺特斯坦中的第二阶段。从2000年开始,中国65岁以上人口占比首次达到联合国关于老龄化社会7%的界定标准,人口老龄化比率不断攀升,而人口出生率持续走低,因此新世纪以来,中国人口转型基本上符合诺特斯坦中的第三阶段,2005年中国人口达到13亿后,一直到2019年才突破14亿,14年间人口增量才能达到1亿,人口增亿速度相对20世纪下半叶已经显著降低。

综上,从中国人口转变演进现实看,随着生育率的下降和预期寿命的增长,中国人口演变已经转变至第三阶段,人口低增长甚至负增长将会是常态,人口过剩问题将会成为历史。从人口内部结构看,人口金字塔可以窥见人口细分年龄结构变化,图1中分别显示的是中国2000年、2020年和2050年人口年龄结构金字塔。可以发现:第一,人口转型至第三阶段后,中国人口结构向倒金字塔方向转型已经明显,图1中2000年人口金字塔基的低龄人口组别(0—4岁、5—9岁)比例减少明显,占比较大的年龄组别分别为10—14岁、25—29岁和30—34岁三个年龄组,这基本对应1970、1980年代婴儿潮人口,这样的低抚养比人口结构(少儿人口与老年人口占比相对较低)为随后开启的高速工业化提供了廉价的劳动力资源;第二,2020年中國人口结构则向倒金字塔方向更进一步,劳动力平均年龄中枢向后移动,占比较大的年龄组别分别为30—34岁和50—54岁,而老龄人口占比相比2000年大幅升高,而金字塔基的少儿人口占比进一步降低,少子化倾向和老龄化问题日渐突出;第三,即使在适度干预的中等生育率情形下,中国人口结构转变步伐至少在2050年不可逆转,人口老龄化问题必然浮出水面并成为巨大冰山。2050年中国人口结构中占比最大的为60—64岁年龄组,年龄结构中枢进一步后移。此外,人口结构的快速转变除了从结构上带来劳动力结构老化、少子化和老龄化等问题外,从数量看长期必然带来人口规模的负增长。根据联合国人口展望(World Population Prospects 2019)的最新预测,中国人口总量在2031年达到14.64亿的峰值后逐渐下降,到本世纪中叶将会减少到14.02亿。因此,无论从规模还是结构上看,人口转型使得中国总体人口形势已由人口红利时期总量过剩、劳动力年轻和充裕与抚养比下降的优势,逐步转变为人口负债时期总量减少、劳动力稀缺和老化与抚养比上升的劣势[4],无疑人口转型将从总量和结构两个方面对高质量发展形成夹击。值得一提的是,发达国家人口转变至诺特斯坦第三阶段已多数实现现代化,国民收入在当时已经达到高收入国家水平,而我国人口转型至第三阶段后收入依然处于发展中国家水平,是真正意义上的未富先老,故对新发展阶段经济社会持续发展挑战更大。

二、中国人口红利向人口负债转型的挑战

由于人口红利向人口负债转型嵌入了经济、社会和政治等多方面因素,使得人口转型过程与可能实现路径具备多样性,相应地中国人口红利向人口负债转型挑战体现在多个方面:(1)人口负债首先体现为总量负债,总量负债可以从总人口规模和劳动力规模两个维度所面临的挑战来理解。(2)结构负债方面,首先,人口老龄化程度加深,庞大的银发人口将对经济社会各方面产生深远影响;其次,劳动力结构老化,劳动力平均年龄结构不断提高,劳动力老化除了生理上表现为劳动力生产效率下降外,还可能通过创新行为、企业家精神等因素影响社会整体创新活力,从而可能拖累经济增长;最后,结构负债还表现为少子化倾向越来越严重,育龄妇女生育意愿越来越低,使得人口金字塔向倒金字塔方向发展越来越明显。(3)性别负债。性别负债反映了先前人口转型过程中特别是受计划生育政策和传统观念等干扰所导致的人们生育行为中对男性的偏好,长期必然带来性别比例失调,对婚姻匹配、生育率等造成负面影响。(4)人力资本负债,反映了现阶段劳动力人力资本不能完全满足经济社会转型之需,劳动力就业漂移现象突出[5],有效人力资本之需与有效人力资本供给缺口之“负债”。在中国大规模工业化过程中对中低层次人力资本有大量需求,而随着工业化的完成和向城市化转型,劳动力中低层次人力资本特征显然不能满足城市化阶段对高层次人力资本的需求。

(一)总量负债

中国人口红利向人口负债转型将对人口总量增长和劳动力总量增长两方面形成冲击。首先,人口转型必然带来人口总量发生嬗变。从历年中国人口增长率看,中国人口增长高峰期基本出现在1990年代之前,其间中国人口增长率都大于1%,增长顶峰为1965—1970年,这五年人口增长率达到2.51%。从1990年后人口增长率便一路下降,2015—2020年人口增长率仅有0.4%。人口增长率的不断下降必然带来人口总量增长放缓,增长“加速度”下降。因此,随着人口增长率不断降低必然会导致人口总体规模增长趋缓甚至停滞。按照联合国世界人口展望(2019)的预测,在低生育率情形下,中国总体人口规模在2024年达到顶峰,人口总量峰值约为14.5亿,之后便进入人口负增长区间,在本世纪中叶中国人口总体规模将会缩减至12.9亿;在中生育率情形下,中国人口峰值出现在2031年,人口总量将会达到14.6亿峰值,之后人口增长便进入负增长态势,在本世纪中叶中国人口将会缩减至约14.1亿;在高生育率情形下,中国人口规模峰值出现在2044年,人口总量约为15.2亿,之后人口规模便会不断下降,2050年人口总量约为15.1亿。中国人口红利向人口负债转变带来的人口总量缩减是必然趋势,由于人作为生产者和消费者的统一体,人口负增长必然对社会生产与消费形成负向冲击,如何减缓人口负增长时代的过快到来,并及早准备人口负增长时代到来后的各项对冲预案,是人口转型所面临的首要挑战。

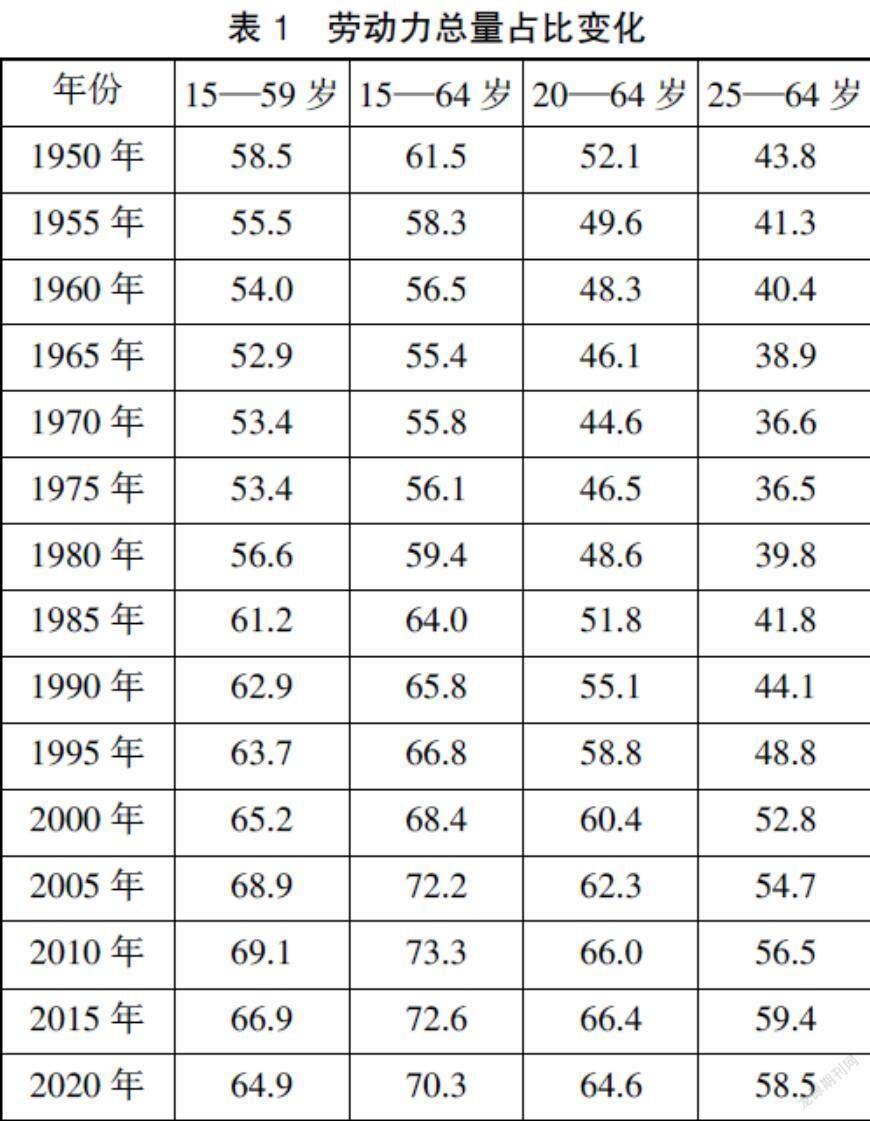

其次,总量负债除体现为人口负增长趋势不可逆之外,还体现在劳动力规模在达到峰值后也会进入负增长区间,彻底实现由人口红利时期劳动力总量充裕和廉价向人口负债时期劳动力总量短缺和用工成本上涨转变。表1中15—59岁或15—64岁两个劳动年龄人口组别,前者在2010年达到69.1%峰值便不断下降,2020年下降至64.9%,而后者也同样峰值出现在2010年,其后便不断降低。考虑到中国劳动力接受教育程度持续提高,劳动力进入劳动力市场的年龄不断延后,表1还统计了20—64岁和25—64岁两个组别比重变化,二者增长峰值都出现在2015年,此后便不断下降。

(二)结构负债

结构负债说明了从人口红利时代向人口负债时代转型人口年龄结构发生的整体性变化,人口红利时代劳动力年龄结构比重大、抚养人口(少儿人口与老年人口)较少的“资产”型结构特征,转变人口负债时代抚养人口(主要为老年人口)比重逐步加大、劳动力人口逐步减少的“负债”型结构。

首先,从抚养人口总体趋势看,少儿抚养比总体下降和老年抚养比持续上升使得不同时期抚养负担差异明显。新中国成立后,随着婴儿潮的出现,少儿抚养比曾在1965年一度上升至74.3%,反映了同时期人口负担成本主要集中于新出生人口增长所带来的育儿成本,应当说在改革开放前中国人口抚养负担主要集中于少儿人口。随着1970年代逐步推出计划生育措施,中国少儿抚养负担便持续下降,老年人口抚养负担不断上升,特别是2010年后,老年抚养比加速上升,这一趋势也印证了文首对我国老龄化演变趋势的准确判断,可以预见未来短期内我国老龄化加速趋势不会改变。其次,与抚养人口比重特别是老年人口抚养比重上升相对应,我国劳动力结构也将深度调整。从劳动力规模看,15—64岁人口占比从2020年70.3%下降至2050年59.8%(图2);除了劳动力总量减少外,劳动力年龄结构也在不断老化,中国人口年龄中位数已从改革开放初期1980年21.9岁上升至2020年38.4岁,中国人口年龄中位数已经逼近于主要发达国家,远高于发展中国家平均水平。因此,中国人口转型的结构负债特征已经较为明显,特别是在未富先老的情况下,如何在迈向共同富裕道路上平滑人口结构负债的冲击,顺利实现从“资产”型人口向“负债”型人口转变,也是新发展阶段要解决的重要议题。

(三)性别负债

性别负债反映了性别比例长期失衡的现象。已有研究认为男孩具有更高价值,能够满足父母不同层次需求,显著降低家庭存续等方面风险,因此生育男孩是家庭特别是农村家庭的理性选择,这在亚洲一些国家或地区表现最为明显,男性偏好和“消失的女孩”即是这方面突出表现。就中国而言,20世纪70年代后推行的计划生育政策,一胎的硬性要求下必然使得育龄夫妇更加偏好于男孩,性别偏好问题更加突出。性别负债一方面加剧了性别比例失衡,导致一系列社会问题产生;另一方面性别负债在不同年龄段之间存在明显差异,最明显特征就是婚育年龄段人口性别比例失衡问题更加严重,婚育女性较少和婚育男性较多,“男大不能当婚”,这对于婚姻匹配、生育等行为都将造成明显冲击,从而也对人口增长和社会稳定产生负面影响。

总人口性别比表征每100位女性所对应的男性数量。目前中国性别比例失调显著高于世界平均水平,更高于东亚国家、中等收入国家和发达国家平均水平。如果从人口结构内部看性别失衡情况就更值得关注。从分年龄段女性比率视角进一步考察中国性别比例情况,女性比率表征了每100名男性所对应的女性人数,其反映的问题在于,真正处于婚育年龄段男性,譬如18—23岁或25—49岁,性别失衡现象表现最为明显,特别是前者大有愈演愈烈之势,这将直接导致婚育男性婚姻匹配存在障碍,婚姻匹配概率降低,“男大不能当婚”现象更加普遍,特别是在农村地区或边远、欠发达地区表现更为明显。

(四)人力资本负债

人力资本负债反映了改革开放后我国以廉价劳动力开启的快速工业化过程强化了干中学、两头在外出口加工模式,其对劳动力人力资本要求较低,中低层次人力资本即能满足流水线作业、工业化大规模生产需要,劳动力总体人力资本处于较低水平。随着从工业化向城市化转型,工业化时期大量中低层次人力资本劳动力转型障碍较大,新发展阶段对高层次人力资本需求和中低层次人力资本供给存在错配,有效人力资本供需存在缺口。

中国过去四十年的大规模工业化,最大程度地开发了以中等教育扩张为特征的第一次人力资本开发,张鹏等(2019)[5]发现中国20—39岁年龄人口受教育程度高于40—64岁年龄组人口,中国20—39岁和40—64岁接受中等教育劳动力比例已经接近和超越发达国家,但20—39岁和40—64岁接受大专以上教育劳动力比例与发达国家差距较大,这种趋势契合了中国大规模工业化对劳动力需求的特征。未来十五年内,随着40—64岁年龄组人口逐步步入退休年龄,退出劳动力市场,现阶段20—39岁年龄组的人力资本分布特征决定了中国未来十五年内仍然以中等教育为主、高等教育为辅的人力资本结构为主导,低层次人力资本“雍塞”和高层次人力资本不足问题并存,二元市场分割特征明显。造成的问题一方面表现为与产业结构升级不匹配的大量低层次人力资本劳动力漂移在城市边缘和城市低端产业,其原因在于服务业时期工业比重持续下降带来中等教育劳动力需求萎缩,另一方面低端服务业蔓延和低质量城市化又会对产业升级形成掣肘,使得相对不足的高层次人力资本劳动力反而显得相对“过剩”,对经济转型造成负面影响。

三、新发展阶段中国应对人口负债的策略

从上文分析可知,中国人口红利向人口负债方向转型不可阻挡,总量负债、结构负债、性别负债和人力资本负债是中国未来跨越新发展阶段和迈向现代化征程不可逾越的人口转型问题。发达国家经验也表明人口老龄化时代到来是必然的,但大多数发达国家并没有因人口结构向负债方向转型而丧失增长动力,相反却在人口负债时代到来之前或之际未雨绸缪采取了很多政策措施,有效地避免和减缓了人口负债对经济发展的冲击。现实和经验也必然催生理论研究方面的进展,正是由于发达经济体更早经历了向人口负债的转型,相应地考察人口负债与经济长期增长关系的文献也较为丰富。Cutler et al(1990)[6]首次探讨了人口负债影响长期增长的三个渠道:第一,从数量上看,长期来看人口负债必然加剧老龄化程度,逐步带来劳动力总量的减少,从而从劳动力供给上产生对经济增长的掣肘;第二,人口老龄化使得劳动力相对稀缺而资本相对丰裕,劳均资本增加,资本深化现象明显;第三,勞动力稀缺还可能激励替代劳动节约型技术创新,譬如历史上不断出现的新机器逐渐替代劳动及最近人工智能的兴起带来机器人对劳动力替代或置换的讨论等。综上,无论是资本深化还是技术创新都能在长期中促进经济增长,它们都能在一定程度上抵消第一个渠道中人口负债后劳动力数量减少的负面冲击,但孰高孰低还无定论,这也说明人口负债对经济社会冲击的影响机理、方向还需要更加深入的研究。Aksoy et al(2019)[7]在加入人口结构和创新部门的动态一般均衡模型中分析了人口老龄化对经济创新行为的影响,在使用联合国人口展望预测数据进行模拟后发现人口老龄化将会使得创新部门劳动力不断减少、人力资本积累减缓和劳动生产率下降,长期中对经济增长产生负面影响;Eggertsson et al(2019)[8]使用168个国家1990—2008年的数据验证了人口老龄化能够带来资本深化及由此而来的实际利率下降和人均产出增长的事实,但这一结论在2008年金融危机后发生了改变,其机理主要在于发达国家受名义利率零利率下限(zero lower bound)限制,使得实际利率不能调整至合意水平,导致企业投资下降,经济增长很可能陷入长期停滞(secular stagnation)。此外,Braun et al(2009)、Ikeda and Saito(2014)、Gagnon et al(2016)、Maestas et al(2016)、Carvalho et al(2016)、Lee and Shin(2019)[9-14]等理论和实证分析结果研究也发现上述文献类似的结论,即人口负债将会对长期增长带来负面效应。

近年来随着人工智能、大数据、云计算、物联网等新技术的发展,新科技革命对经济社会各方面都产生巨大影响,无疑对人口要素在增长中的作用冲击也较大。一些文献从此视角的确发现了不同的结论,这方面最典型的为Acemoglu and Restrepo(2017)和 Acemoglu and Restrepo(2018)[15-16]的研究,作者在加入自动化技术的增长框架下发现人口老龄化虽然带来劳动力投入减少,但也促进自动化或人工智能技术的应用,技术进步效应弥补了劳动力减少,自动化、人工智能等新技术能够对劳动力实现替代,导致人口老龄化能够促进长期增长,因此人口负债对长期增长的冲击也将随着人工智能技术的应用而缓解。

党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出,实施积极应对人口老龄化国家战略。这说明国家从战略层面验证了人口红利向人口负债时代转型后,通过积极主动有为的政策干预和人们主观行为的调整,能够将人口负债的冲击、负担一定程度上转化为机遇、动力。这也提示我们需要从更广义视角认识人口负债转型对长期增长的作用机制和影响渠道,特别是要改变人口红利时代将人口仅仅作为充裕和廉价劳动力的代名词,而是将人口转型与人力资本投资、资本深化、劳动生产率、创新行为等人口“质量”特征相联系,进而通过久久为功的长期政策设计,充分挖掘人口知识红利/人才红利,持续提高国民健康红利,挖潜提高老龄化红利,将国家行动与个体生育、储蓄、教育、就业等异质性行为相关联起来,最后人口转型的“负债”性也可能部分或全部转化为“资产”性。

(一)全面开发质量红利

全面开发人口质量红利,最主要的任务就是提高人口整体人力资本水平。提高人口人力资本水平除了涉及不断加大教育投入之外,更要重视人口生命周期下不同阶段人力资本积累的有效衔接,譬如学龄前教育至义务教育阶段衔接、中等教育与高等教育衔接、职业教育与在校教育衔接、高等教育与踏入工作岗位后在职培训或干中学等衔接。以高等教育为例,虽然我国高等教育规模位居世界第一,高校招生人数和毕业生人数一直处于高速增长状态,但受高等教育人口比重仍显著低于很多发达国家,与此同时大学生就业难问题仍然突出,这背后反映的问题可能在于高等教育与实际衔接不紧,高校人力资本积累在踏入社会后将会面临“断层”,生命周期下人力资本积累出现了“间断点”,造成的结果必然是大量青年毕业生就业漂移,就业漂移于低端职业和城市化边缘,长期来看必然造成人力资本损耗,对个人职业阶梯爬升和现代化国家转型将是极为不利的。因此,未来相当长时期内首要任务在于畅通生命周期视域下人力资本积累通道,做到不同生命周期阶段人力资本积累有效衔接。

从时间跨度看,人力资本积累分为学龄前、学龄阶段、青年时期和工作时期。从具体内容上看,人力资本积累分为学龄前干预即儿童早期发展(Early Children Development)、学龄接受教育阶段、青年时期接受进一步的高等教育或者职业教育、工作时期通过在职学习培训提高技能等。时间和内容是相互衔接、有机统一的整体,今天学龄儿童就是明天的青年、今天的青年就是昨天的学龄期儿童,某一环节内容建设缺失都会对个体生命周期下人力资本积累形成负面影响。从目前我国现实看,青年人口中接受中等教育水平已经赶上主要发达国家水平,但青年时期无论是高等教育还是职业教育、职业训练等内容都无法满足中国经济由资本和要素推动转向知识和技术效率驱动的要求,青年时期向工作时期过渡衔接出现问题,高等教育虽然从规模上有了大幅提高,但高等教育人口与发达国家还有较大差距,而职业教育在师资、办学模式、资金支持和资格认证等多个方面都限制了职业教育的社会认可和教学质量提高。因此,全面开发人口质量红利关键不在于学龄期和学龄期前,其目标直指中国高等教育质量、职业教育质量,未来应大力发展类似于德国的双元制教育体系,将教育与职业发展有效衔接,实现个体进步与国家发展相统一。

(二)充分挖掘人才红利/知识红利

无论从理论还是现实看,以生育率下降、劳动年龄人口减少、人口老龄化等特征为主的人口转型第三阶段是经济社会发展的必然结果,代表着人类物质文明和精神文明的高度。因此,以数量特征为主的人口红利消失必然使得中国大规模工业化时期劳动密集型和通用技术为主的传统部门丧失优势,传统廉价劳动力优势向人口质量优势转变是新发展阶段转型的必然要求。随着中国从工业化向城市化转型,特别是适应新一轮科技革命在经济发展和各类社会场景中的广泛渗透,新经济、新业态、新模式更是层出不穷,经济发展驱动中创新的成分越来越大,对劳动力要素也由原来主要倚重于其廉价性转向其高质量。我国人口负债转型也对应着勞动力受教育程度的同步提高,以及与产业转型相伴的规模最大的产业工人群体。各地区劳动力质量的提高以及高素质劳动占比的持续上升,其内部必然蕴藏着丰富的人才红利、知识红利、工程师红利,必将有利于“第二次人口红利”的开发,并逐渐形成新发展阶段劳动力的数量溢价不断消失而劳动力的知识溢价不断上升的新局面。人才红利/知识红利的形成和扩大,一方面缓解人口红利消失对中国经济增长的潜在不利影响,使经济发展进入新发展阶段后也能够保持中高速增长水平,化解了劳动力短缺所带来的对经济增长的掣肘,另一方面能够助力中国经济由量变为主转向质量提高,推动宏观增长、中观产业和微观企业主体迈向高端水平。

(三)持续提高健康红利

人力资本是体现在劳动者身上的资本,如劳动者的知识技能、文化技术水平与健康状况等。目前,我们关注人力资本提高主要强调劳动者知识、技能的储备情况,而对劳动力健康情况关注度不够高。劳动力健康不仅包含生理健康,更蕴含心理健康。随着医疗卫生技术的更新迭代和日益普及,体检范围扩大和筛查程度提高,有利于及早发现潜在健康威胁。另外,中国城市化还在不断提高,广大进城农民工和迁移至城市的新型农民,除了在破除户籍限制、生育、就业和子女就学等歧视性规定之外,还应该特别关注进城人员与城市的社会融合程度提高,真正做到人进城、心落地,完成向市民化的转变,这也是心理健康的重要体现之一。

(四)挖潛提高老龄化红利

人口负债时代要将老年人口作为经济社会发展的资产而非负债来看待。但是我国在挖潜提高老龄化红利方面还有很长的路要走,其主要表现为劳动参与率低,未能充分利用老年人口所蕴含的人力资本。我国目前相对刚性的退休制度,使得老年人口法定退休年龄在生理退休年龄[17]到达之前就过早退出了劳动力市场,特别是企业和机关事业单位一些退休人员,都是老年人口中人力资本层次较高的群体,这种现象也构成人力资本的极大浪费。中国与OECD主要成员国退休年龄比较,可以发现我国法定退休年龄偏低,劳动力过早退出了劳动力市场。根据第六次人口普查数据,2010年中国人口的平均预期寿命是74.83岁,比1990年的71.4岁增加三岁左右。随着人口预期寿命和健康状况的不断改善,未来延长退休年龄成为可能。这样可以弥补中国第一次人口红利消失后,劳动力资源不断减少的威胁,成为利用第二次人口红利的主要契机。未来应逐步实行弹性退休制度,有效和合理利用老年人资源,鼓励老年人从事教育传授、社会公益、社区服务和老年服务等活动。改变退休人口隐性就业为显性就业,既不增加就业压力又能客观反映中国就业人口的结构和就业分布状况,实现提高劳动年龄人口就业率目标向提高总人口就业率目标的过渡,更好地为经济社会发展服务。

四、结 论

人口作为生产者与消费者的统一体,其总量与结构变化是构成经济增长的重要影响因素。伴随着人口老龄化时代的到来,改革开放以来人口抚养负担较轻、劳动力规模充裕的人口红利窗口期逐渐关闭,从人口红利向人口负债转变是新发展阶段人口转型的主要特征,全面考察从人口红利向人口负债转变过程的特征、趋势、潜在影响,并适度干预能够将人口红利向人口负债转变的负面影响降至最低,同时也能辩证地看待转变中的潜在机遇,化被动为主动,为新发展阶段经济转型提供支撑。

本文回顾总结了中国人口结构转型的历史过程与经验特征,指出人口转型使得中国总体人口形势已由人口红利时期总量过剩、劳动力年轻和充裕与抚养比下降的优势,逐步转变为人口负债时期总量减少、劳动力稀缺和老化与抚养比上升的挑战。具体而言,主要挑战来自于以下四个方面:第一,劳动力规模和人口规模持续减少的总量负债,说明中国人口红利向人口负债转变带来的劳动力总量和人口总量缩减是必然趋势,人口负增长必然对社会生产与消费形成负向冲击;第二,少子化、深度老龄化和劳动力结构老化为特征的结构负债,这说明从人口红利向人口负债转型人口年龄结构发生的整体性变化,人口红利时代劳动力年龄结构比重大、抚养人口较少的“资产”型结构特征,让位于人口负债时代抚养人口比重逐步加大、劳动力人口逐步减少的“负债”型结构;第三,男女性别比例失调和婚配障碍为特点的性别负债,这不仅对婚姻匹配、生育等行为造成明显冲击,也对人口增长和社会稳定产生负面影响;第四,现阶段劳动力人力资本不能完全满足经济社会转型的需求,有效人力资本需求与有效人力资本供给缺口之人力资本负债,对劳动力人力资本有效积累形成负面影响。

虽然中国人口红利向人口负债方向转型不可阻挡,但是世界发展历史特别是发达国家发展过程表明,未雨绸缪,化被动为主动,适度干预人口转变过程并采取积极措施可以减缓人口转变的负面冲击,实现经济转型与人口转型相互促进、相得益彰。本文指出了在新发展阶段应对人口负债的主要策略:第一,全面开发质量红利,提高整体人力资本水平。提高人力资本水平除了涉及不断加大教育投入之外,更要重视人口生命周期下不同阶段人力资本积累的有效衔接,畅通生命周期视域下人力资本积累通道,做到不同生命周期阶段人力资本积累有效衔接。第二,充分挖掘人才红利/知识红利。改革开放以来,与产业转型相伴的规模最大的产业工人群体说明了劳动力受教育程度的不断提高,中国劳动力质量提高使得劳动力内部必然蕴藏着丰富的人才红利、知识红利、工程师红利,有利于形成新发展阶段劳动力的数量溢价不断消失而劳动力的知识溢价不断上升的新局面。第三,持续提高健康红利,不仅要关注劳动力生理健康,更要关心其心理健康。特别注重城市化进程中人地分离农民工群体及随迁子女的身心健康,真正做到人进城、心落地,完成向市民化的转变。第四,挖潜提高老龄化红利。要将老年人口作为经济社会发展的资产而非负债来看待,通过延迟退休、创业等政策积极提高老年劳动力参与率,减缓过快老龄化对经济社会系统的冲击。

参考文献:

[1]W.S.Thompson. Population[J].American Journal of Sociology,34(1929),959-975.

[2]Notestein F.W.Some Demographic Aspects of Aging[J].Proceedings of the American Philosophical Society,1954,98(1),38–45.

[3]科林.麦克伊韦迪,理查德.琼斯.世界人口历史图集[M].陈海宏,刘文涛,译.北京:东方出版社,1992:192.

[4]Cooley T,Henriksen E.The Demographic Deficit[J].Journal of Monetary Economics,2018,93:45-62.

[5]张鹏,张平,袁富华.中国就业系统的演进、摩擦与转型——劳动力市场微观实证与体制分析[J].经济研究,2019,54(12):4-20.

[6]Cutler D M,Poterba J M,Sheiner L M,et al.An Aging Society:Opportunity or Challenge?[J].Brookings Papers on Economic Activity,1990,1990(1):1-73.

[7]Aksoy Y,Basso H S,Smith R P,et al.Demographic Structure and Macroeconomic Trends[J].American Economic Journal:Macroeconomics,2019,11(1):193-222.

[8]Eggertsson G B,Lancastre M,Summers L H.Aging,Output per Capita,and Secular Stagnation[J].American Economic Review:Insights,2019,1(3):325-342.

[9]Braun R A,Ikeda D,Joines D H.The Saving Rate in Japan:Why It Has Fallen and Why It Will Remain Low[J].International Economic Review,2009,50(1):291-321.

[10]Ikeda D,Saito M.The Effects of Demographic Changes on the Real Interest Rate in Japan[J].Japan and the World Economy,2014,32:37-48.

[11]Gagnon E,Johannsen B K,Lopez-Salido D.UnderStanding the New Normal:the Role of Demographics[J].2016.

[12]Maestas,Nicole,Kathleen J.Mullen,and David Powell.The Effect of Population Aging on Economic Growth,the Labor Force and Productivity[R]. National Bureau of Economic Research Working Paper 22452,2016.

[13]Carvalho C,Ferrero A,Nechio F.Demographics and Real Interest Rates:Inspecting the Mechanism[J].European Economic Review,2016,88:208-226.

[14]Lee H H,Shin K.Nonlinear Effects of Population Aging on Economic Growth[J].Japan and the World Economy,2019,51:100963.

[15]Acemoglu D,Restrepo P.Secular Stagnation? The Effect of Aging on Economic Growth in the Age of Automation[J].American Economic Review,2017,107(5):174-179.

[16]Acemoglu D,Restrepo P.Demographics and Automation[R].National Bureau of Economic Research,2018.

[17]盧敏,彭希哲.基于期望余寿理论的老年定义新思考与中国人口态势重新测算[J].人口学刊,2018,40(4):5-18.

(责任编辑 吴晓妹)