敦煌吐鲁番文献所见蒙元时期的丝路文学*

胡 蓉

引 言

蒙元时期,西北地区的丝路文学得到长足的发展,这同时也是元代文学的重要组成部分。目前学界对蒙元时期西北丝绸之路上的文学文化交流的研究关注较少,究其原因,资料的匮乏是主要因素。而敦煌吐鲁番出土文献为研究元代西北文学及其与中原的交流,注入新的活力,使得蒙元文学的研究从中原延伸到敦煌、乃至中亚,打破元代文学研究只有中原视角而无西域视角的研究现状。同时,敦煌吐鲁番文献所涉元代文学的研究为敦煌学研究增补了新内容。敦煌学虽早已为国际显学,但其研究重点却一直围绕于魏晋南北朝至北宋时期,西夏元明时期的研究甚显薄弱。而与元代文学文化相关的新文献、文物却于敦煌、河西与黑水城一带多有发现,因而元代文学文化的研究对于进一步充实敦煌学研究,推动其纵深发展方面具有重要的价值与意义。因此,将蒙元时期的文学研究和敦煌学联结起来,可以同时为敦煌学、蒙元文学和裕固学等多个领域开辟了新的研究视野。

国内外学界关于敦煌吐鲁番出土的回鹘文、蒙古文文献的研究成果丰富,颇有所得,举起要者有:耿世民、耿昇、杨富学、牛汝极、张铁山、王红梅等学者释读、翻译了回鹘文文献,阿不都热西提·亚库甫、热孜娅·努日、敖特根等对回鹘文、蒙古文文献进行了文本分析,德国的茨默、日本的高田时雄、橘堂晃一、庄垣内正弘等国外学者整理、解读了回鹘文佛经①耿世民:《古代维吾尔诗歌选》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,1982年;耿昇:《敦煌回鹘文写本的概括》,《敦煌研究》,1988年,1期;杨富学:《回鹘与敦煌》,兰州:甘肃教育出版社,2013年;杨富学:《印度宗教文化与回鹘民间文学》,北京:民族出版社,2007年;阿不都热西提·亚库甫:《古代维吾尔语赞美诗和描写性韵文的语文学研究》,上海:上海古籍出版社,2015年;阿依达尔·米尔卡马力:《回鹘文诗体注疏和新发现敦煌本韵文研究》,上海:上海古籍出版社,2015 年;热孜娅·努日:《巴黎藏回鹘文诗体般若文献研究》,上海:上海古籍出版社,2015年;敖特根:《敦煌莫高窟北区出土蒙古文文献研究》,北京:民族出版社,2010年;[德]茨默著,桂林、杨富学译:《佛教与回鹘社会》,北京:民族出版社,2007年。。这些研究着力于对文献的整理、翻译、文本分析等工作,奠定了进一步研究的基础,使得利用敦煌吐鲁番出土文献研究元代文学具备了可行性。本文拟在前贤研究的基础上,梳理蒙元时期敦煌吐鲁番回鹘文、蒙古文相关文献,比较同一时期敦煌地区和中原地区的文学特点,探讨蒙元时期丝绸之路上的文学文化交流,并试图将敦煌吐鲁番文献与元代文学的研究联结起来,冀以使元代文学的研究从中原延伸至敦煌、吐鲁番地区。

一、丝路佛教文学

从吐鲁番敦煌经河西走廊至元大都、杭州等中原地区是蒙元时期中原与西域文化交流的通道,商人、使者、学者、僧人行走在这条丝绸之路上,蒙古文、畏兀儿文等民族语言文字的古抄本,联系了中原、西域、藏区、中亚各地的文化。敦煌出土的回鹘文、蒙古文文献主要是蒙元时期的,包括纸文书,还有少量的碑刻和木杵文,内容上以弘扬佛教思想为主,形式上以音韵流转的韵文为主,情节曲折,想象丰富,情趣盎然,具有很强的文学性,为敦煌民众所喜闻乐见。这些用民族文字记录的历史资料,对研究元代西北丝路文学有无可替代的价值。

(一)佛教诗歌

活跃在敦煌河西一带的回鹘人有着深厚的文化底蕴,回鹘文化与中原汉文化、漠北蒙古文化及藏文化密切交流,温暖了蒙元时期的丝绸之路。回鹘文化主要以佛教为主,敦煌佛教诗歌有原创作品,有翻译作品,有翻译兼改编再创作作品,在内容上可分为“诗体故事”“赞美诗”“诗体佛经”“诗体忏悔文”“哲理诗”“题跋和题记”等。

“诗体本生故事”(Jātaka)是以韵文形式描述佛陀成佛之前的生平经历故事,经过改编再创作颂扬佛陀在前世的善行,内容深入浅出,描写栩栩如生,极富于文学性。《善恶两王子的故事》、《常啼菩萨求法的故事》、《观音经相应譬喻谭》可为代表。

“赞美诗”歌颂的对象主要是佛、菩萨、蒙古和回鹘的统治者、崇佛的普通人物,举起要者,主要有:《圣救度佛母二十一种礼赞经》、《金刚般若波罗蜜多颂诗》、《赞十种善行》、《普贤行愿赞》、《妙法莲华经玄赞》、《观音经相应譬喻谭》等。

元代畏兀儿文人还将押韵的诗歌应用于石刻碑文之中。晚期的回鹘文赞美诗除了赞颂佛、菩萨外,还赞颂了回鹘佛教社会的上层统治者,如:汉文回鹘文合璧的《重修文殊寺碑》,现存于甘肃省酒泉市西南文殊山石窟,是豳王家族喃答失太子于1326 年所立②耿世民、张宝玺:《元回鹘文〈重修文殊寺碑〉初释》,《考古学报》1986 年第2 期,第253~263 页;张海娟、杨富学:《蒙古豳王家族与河西西域佛教》,《敦煌学辑刊》2011年第4期,第84~97页。,汉文部分是散体,回鹘文部分是韵文诗体,整首诗押头韵,四行诗,共27行①耿世民、张宝玺:《元回鹘文〈重修文殊寺碑〉初释》,《考古学报》1986年第2期,第253~263页。。豳王家族的源头可上溯到察合台之孙、即第一代豳王出伯的父亲阿鲁忽,该诗歌颂了从阿鲁忽、出伯至喃答失几代蒙古宗王的功绩,反映了蒙古豳王家族在河西的活动。从中亦可看出回鹘文在河西地区的重要性及对蒙古文化的影响,并对研究回鹘文诗歌的特点,具有重要意义。

出版于1995 年的《北京大学藏敦煌文献》一书中,收录了包括《金光明经》、《杂阿含经》、《中阿含经》等佛教文献在内的14件回鹘文文献,其中有一些头韵诗。在回鹘文头韵诗中,《速来蛮王赞》编号“北大D154V”是研究豳王家族及其与敦煌社会的关系的重要文献资料。该诗歌是由七段四行诗构成,共计28行,每段首词押韵,此诗书写于汉文《大般若婆罗米多经》第145卷的背面,诗中的速来蛮出自察合台系的豳王出伯之孙,于1330 年被封为西宁王,诗歌赞颂了西宁王速来蛮的丰功伟绩,称速来蛮才智过人、重视民生,具有高尚的品格。

此外,建成于元末的居庸关云台《造塔功德记》②耿世民:《回鹘文〈大元肃州路也可达鲁花赤世袭之碑〉译释》,《向达先生纪念论文集》,1986年,第440~454页。用汉、藏、回鹘、西夏、八思巴字等五种文字镌刻。其中,回鹘文部分是由悉拉特海(Sïlatqay)用四行诗形式创作。全诗共有31偈,每偈4行,每行音节不等,大多为16音节左右,均押首韵,有些地方还押尾韵③藤枝晃:《ゥイグル小字刻文》,村田治郎编《居庸关》Ⅰ,京都大学工学部,1957 年,第270~278 页;K. Röhrborn - O. Sertkaya,Die alttürkishe Inschrift am Tor-Stūpa von Chü-yong-kuan,ZDMG 130,1980,pp. 304-339.。回鹘文《造塔功德记》通篇押首韵,韵律优美,堪称一篇回鹘文诗歌杰作④杨富学:《居庸关回鹘文功德记Uday考》,《民族语文》2003年第2期,第62~64页。。

由梵文、汉文、藏文等多种文字翻译而来的回鹘文佛经,这种“诗体佛经”是以韵文形式创作而成的,大量佛经是这种形式,成为元代译经文学的重要组成部分。如:《说心性经》、《阿毘达磨俱舍论》等,由汉文翻译而来的回鹘文《说心性经》,回鹘文题名《心tӧzin uqїttačї nom bitig》,现存于伦敦大英图书馆,编号Or.8212-108,作者名Vapšї Bašї,抄写人Čisuya。畏兀儿文中夹杂着汉字,多处引用汉文《首楞严经》和《华严经》。现存于瑞典斯德哥尔摩民族学博物馆和日本京都有邻馆的回鹘文残卷《阿毘达磨俱舍论》,是出自敦煌的元代写本,文中夹写汉字,译自玄奘的汉译本,回鹘文楷书写成,17 叶34 面。现存最晚的回鹘文佛经是《金光明最胜王经》是在敦煌抄写的,抄经时间是康熙二十六年(1687),是抄经时间最晚的回鹘文文献。叙述了张居道入冥游历所见,是一部回鹘文小说。

“诗体忏悔文”是以第一人称写成的,忏悔文对研究古代叙事文学的发展有重要价值,如《金光明经》、《忏悔灭罪金光明经冥报传》、《佛说三十五佛名礼忏文》、《梁皇忏》等。《金光明经》第五卷头韵诗形式的忏悔文是现存最长的回鹘文诗体忏悔文。《忏悔灭罪金光明经冥报传》出自酒泉本回鹘文《金光明最胜王经》,反映了回鹘人的一些日常生活的场景,如:张居道故事和安固县丞妻的故事,情节曲折,描写细致,语言通俗易懂,可谓回鹘叙事文学的代表作。

“哲理诗”是指以宣传佛教教义,解释佛教基本概念为主要内容的诗歌。例如,柏林藏的一首回鹘文佛教诗歌BTT XIII第17号,书写于汉文残片《阿毗昙毗婆沙论》的背面,首次刊布于《回鹘人的佛教内容头韵诗》一书中,茨默先生定名为《空性的认识带到解脱的道路》,亚库甫先生称之为《五蕴的烦恼》,同一首诗歌又刊于《北京大学藏敦煌文献》第二卷编号为北大附C29V。全诗有六段,每段四行押头韵,共26 行。诗歌认为人生的烦恼来自受到色、受、想、行、识等五蕴的约束,该诗的主旨是如何摆脱人间种种烦恼达到觉悟。在伯希和发现的敦煌回鹘文抄本Pelliot Ouїgour4521 中,除了回鹘文叙事诗《常啼与法上的故事》,还有《菩萨修行道》。全文共299行,前72行是诗歌,押头韵,后一部分是散文体,其中夹写汉字,庄垣内正弘认为此文献为回鹘人独立创作。在这些回鹘文文献中,常夹写汉字,与回鹘文词语一样接受回鹘语语法附加成分,遵循突厥语的语言和谐律,押头韵的诗歌,如果首字是汉字,也要遵循这种韵律形式①热孜娅·努日:《巴黎藏回鹘文诗体般若文献研究》,上海:上海古籍出版社,2015年12月,第16页。。

敦煌文献中“题跋和题记”,很多是以头韵诗的形式写就,是古代回鹘语诗歌中珍贵的原创作品。元代的雕版印刷达到很高水平,回鹘人印制了精美的佛教典籍,他们在卷首卷尾题写了发愿文、跋文等。题跋一般出现在正文之后,记载有译者、抄写者或作者的名字、家族等身份信息,与文献相关的信息如:抄写、翻译的时间、地点和目的等。这些发愿文和跋文有着固定的范式,多为韵文体诗歌,内容上主要是祈求以刻印佛经的功德庇护家人平安幸福,甚至将功德回向给蒙古皇帝及其宗室,祈求他们获得平安。敦煌本《持诵金刚经灵验功德记》就记录了《荀居士抄金刚经灵验记》。

一些敦煌莫高窟和榆林窟等的石窟题记、壁画插画题记、文献空白处的题记等也以韵文形式写就,包含有供养人的信息,为研究回鹘佛教社会提供参考。如:1688年抄写于敦煌的《金光明经》的跋文就是36段四行诗,内容是对诸佛众神的祈祷赞颂,还有供养人及书写者的情况、功德转让、书写缘起等信息。又如:国家图书馆藏敦煌遗书中的汉文《四分律》(编号为BD14940,号1、号2)第49卷结尾部分有一首回鹘文头韵诗形式的跋文,作者可能是一位回鹘僧人②阿不都热西提·亚库甫:《古代维吾尔语赞美诗和描写性韵文的语文学研究》,上海:上海古籍出版社,2015年12月,第44页。。

莫高窟北区石窟出土的叙利亚景教文献(B53:14)中,首页行间夹写有16 行回鹘文头韵诗《三宝的描写》③阿不都热西提·亚库甫:《古代维吾尔语赞美诗和描写性韵文的语文学研究》,第361页。,行文十分流畅,作者可能是一个刚刚接受了景教的回鹘人,他写了回鹘文头韵诗表达内心的愿望,这个抄本的使用者可能就是这个头韵诗的作者。除了韵文形式外,题跋和题记也有只用散文形式或者韵散结合形式的。

此外回鹘文献中还有民歌、谚语等口头诗歌,描写历史事件和历史人物,反映宗教间冲突的诗歌。表现世俗生活的韵文,如:Or.8212-116,P2069,P2988,Or.8212-124。迄今保存最完整的回鹘文诗歌总集是《回鹘文佛教诗歌集》,具有极高的学术价值,编号为Or.8212(108),现藏于英国伦敦大英图书馆,系册子形式,与《说心性经》写本合订一册。

元代敦煌地区主要流行回鹘蒙古文。敦煌蒙古文文献大多数是回鹘蒙古文写本,八思巴蒙古文写本数量较少。蒙古文文献以世俗类作品居多,主要有格言诗、书信、官方文书、契约文书、习字等,民间广为流传的佛经文献有:《入菩萨行论》、《佛顶尊胜陀罗尼经》、《因明入正理论》、《般若波罗蜜多心经》等。莫高窟北区第163 窟出土八思巴文《萨迦格言》残片,每个诗节可能为四行,编号B163:3。《萨迦格言》也称《善说宝藏》,蒙古族民间又俗称《苏布喜地》(梵文Sobašid),是一部藏文哲理诗集,创作者是藏族著名学者、萨迎派第四代祖师萨班·贡噶坚赞(Sa-skya Pandita Kun-dga′-rg⁃yal-mtshan,1182~1251)用藏文撰写的。元代被多次翻译为回鹘蒙古文和八思巴蒙古文。这部格言诗集在藏族和蒙古族中广为流传。共九章,收录格言诗457 首。这些文献反映了蒙元时期敦煌地区文学发展的情况。

回鹘文诗歌的艺术特征体现在押韵方式与音律节奏两个方面,押首韵是其主要的特点。与中原汉文诗歌押尾韵不同,首韵法作为一种古老的押韵方式受到突厥语民族的喜爱,源远流长。在押韵时,起首为元音或带有元音的辅音音节,圆唇元音如e 和i,o 和u,ö 与ü,可视为同一韵脚,全诗押同一韵脚或四行押同一韵。回鹘诗歌押头韵的居多,也有兼顾首韵和尾韵的,尾韵出现的较晚,常常附加词缀,多为语法型尾韵。目前敦煌、吐鲁番出土的回鹘文诗歌作品多属于晚期作品。回鹘文诗歌一般采用四行诗或八行诗,每一行诗的音节数目以七、八个居多,四四或四三节奏,自由灵活,不似汉文的近体诗严格。多数诗歌,诗行的音节数相差不多,音节结构基本相等,增强了诗歌的节奏感,不断重复的词句和内容,形成排比,像是歌曲复沓部分一样,形成回环的旋律。回鹘文偈颂是在翻译佛经的过程中,适应了回鹘诗歌的传统,利用了回鹘语诗歌押头韵或尾韵,音节整齐等特点,不仅为弘扬佛法发挥了重要作用,而且丰富了回鹘语传统诗歌的韵律形式,对回鹘语诗歌的发展产生积极影响。从《金光明经》第三卷第五品的诗体忏悔文,可见回鹘文偈颂的文学特点。回鹘文偈颂与梵文、汉文偈颂一致,有若干节组成,每节四句;回鹘文偈颂的音节数目多达十几个,较传统诗歌更加丰富;回鹘文偈颂的韵律构成更加丰富,或是音节数目相同,或是押头韵和尾韵。

《赞十种善行》以大乘经典《华严经》为题材,歌颂《华严经》,共十四段,每段八行,头韵的使用使得诗歌形式工稳,富于节奏感。现将其中第六段转录如下:

bir uluš-ta yirtinčü-nüng yaruq yula-si

bilgülügčä qamaγ nom-ta tuyunmiš ödtä

birlä yana adin alqu uluš-lar sayu

bir täg yangliγ burqan bolmiš körki köšünür birkärü ol alqu-lar-ni bir-kä siγurur

bir-ni alqu-qa kigürmäki antaγ oq ärür

bilü uγusuz intra al toor-qa uqšati

birtämlädi tidilišmaz küü kälig qilur

汉译为:

他犹如世界的一盏明灯,

透彻地洞悉一切经典。

他又在每个大千世界中,

同样显现出佛祖的形象。

他将一切融合为惟一,

又同样把惟一融入一切,

接连在因陀罗纲网之中,

显示其无边的神通法力。①杨富学:《回鹘与敦煌》,兰州:甘肃教育出版社,2013年,第367页。

这一段以bir-起首,押首韵,韵律工整,语言优美。全诗赞美了十种善行,意境深远,具备了较高的艺术水平。

(二)讲经故事与元代敦煌讲唱文学

元代敦煌地区的讲唱文学与中原讲唱文学,东西千里,遥相呼应。金元时期,中原地区的讲唱文学有了新的发展,新兴的诸宫调、北曲杂剧等流布于北方,同一时期,敦煌地区流行回鹘文讲唱文学。

早在唐宋时期,来自中原地区的变文、讲经文等讲唱文学也流传到了敦煌、吐鲁番地区。太平兴国六年(981)至雍熙元年(984)北宋王延德出使高昌,当时西州回鹘人爱好音乐,崇尚佛教,王延德还被招待看了当地的“优戏”,“乐多琵琶、箜篌……好游赏,行者必抱乐器。佛寺五十余区,皆唐朝所赐额,……居民春月多群聚遨乐于其间……遂张乐饮宴,为优戏”①(元)脫脫等:《宋史》卷490《外国六》,北京:中华书局,1977年,第14110~14113页。。敦煌出土汉文文献S.6551V《佛说阿弥陀讲经文》以汉语言讲述了一位汉族僧人去五台山、西行求法却病留高昌的经历,歌颂了回鹘汗国的强盛,经文带到了敦煌。该经是高昌回鹘汗国时期的讲唱文学作品。反映出佛教在当地的发展情况和中原讲唱文学在敦煌、吐鲁番等地的传播②张广达、荣新江:《有关西州回鹘的一篇敦煌汉文文献——S. 6551 讲经文的历史学研究》,《北京大学学报》1989 年第2 期,第27页;杨富学:《印度宗教文化与回鹘民间文学》,北京:民族出版社,2007年,第307页。。发现于哈密、吐鲁番等地的大型吐火罗文、回鹘文戏剧《弥勒会见记》,公元10世纪左右流传于高昌,是一部长达27幕的佛教剧本,有完整的故事情节,剧中人物,并且有演唱的曲调(吐火罗文本,每幕前都标出出场人物及演唱的曲调),具备了戏曲的几大要素。由一篇序文和二十五品正文构成。序文为一般佛教说教和施主所写回向文,正文则讲述弥勒佛的生平事迹。运用具体生动的舞台剧形式表现佛教教义,《弥勒会见记》展示了十世纪左右佛教讲唱文学在西域的发展情况③高人雄:《〈弥勒会见记〉与中国戏曲——古代维吾尔族戏剧与中国戏剧之刍议》,《新疆大学学报》2005年第5期,第52~55页。。

元代敦煌、吐鲁番地区流行一种回鹘文诗体故事比喻谭(avadāna),这种韵文在晚期回鹘语时期广泛流传,在某些回鹘文献中又被称为“vyakaran kavi šlok”,即“授记诗偈”。通过生动具体的修行故事,讲解佛法中所蕴含的法理,通俗易懂。通过唱诵、讲经等口头表达方式不断流传的比喻谭故事,逐渐演变为讲唱文学的底本,代表作品是:《善恶两王子的故事》、《常啼菩萨求法的故事》、《观音经相应譬喻谭》、《十业道譬喻鬘经》、《顺次譬喻经》等。

1、回鹘文《善恶两王子的故事》是在敦煌地区广泛流传的佛本生故事,叙述的是古代波罗奈国的两位王子一善一恶的故事,兄长善友为救度众生而历尽艰险,入海寻找摩尼宝珠,却遭到弟弟恶友的诬陷。善友是释迦佛之前世,恶友是提婆达多之前世。故事表现了因果轮回、善恶有报的佛理,情节生动曲折,人物性格鲜活,具备了较强的文学性。这个故事在《大方便佛报恩经》之“恶友品”、《四分律》之“破僧犍度第十五”、《贤愚经》之“善事太子入海品”等汉文佛经中也有记载。

《善恶两王子的故事》现存敦煌写本有两种,一是巴黎收藏的P.3509 号册子本,二是伦敦收藏Or.8212-118 号写卷。敦煌回鹘文写本成书时间是十世纪上半叶,与汉文佛经《大方便佛报恩经讲经文》结构相近而内容有出入。在叙述方式上将汉本的对话方式改变为讲述方式,接近于讲唱文学的底本。

2、抄写于蒙元时期的回鹘文叙事诗《常啼与法上的故事》,来自敦煌回鹘文抄本Pelliot Ouїgour4521,具有较高的文学价值。《常啼菩萨求法的故事》又名《常啼和法上的故事》、《萨陀波伦菩萨和昙无竭菩萨的故事》是《大般若波罗密多经》中的片段,该写本语言优美流畅,韵律和谐。用押头韵的诗歌形式讲述了常啼菩萨寻求《大般若波罗蜜多经》的经过,全诗共计653 行,由181 段四行诗构成,用优美的语言生动描写了啼菩萨艰难求法的事迹。该文献是以玄奘法师翻译的《大般若波罗蜜经》中的“初分常啼菩萨品”“初分法涌菩萨品”为蓝本并参考当时流行的中亚古语译本(吐火罗文本或粟特文本)改写而成①热孜娅·努日:《巴黎藏回鹘文诗体般若文献研究》,上海:上海古籍出版社,2015年12月,第172页。。

3、创作于吐鲁番、传播于敦煌的《观音经相应譬喻谭》是回鹘僧众对《观音经》的解读,是一首韵散结合、押头韵的长篇叙事诗,抄写者是图凯勒·铁穆尔(Tükäl Tämür),现存于伦敦大英图书馆,编号Or.8212-75A,写本有15 页,346 行。文体类似于变文,是佛教徒们讲唱《观音经》之后的唱词②杨富学:《回鹘观音信仰考》,王书庆、杨富学著:《敦煌佛教与禅宗研究文集》,香港:天马图书有限公司,2006年,第338页。。全诗采用押首韵的四行诗形式③庄垣内正弘,《ウイグル语写本·〈观音经相应>——观音经に关する〈Avadāna>》,《东洋学报》第58卷第1~2期,1976年,第1~037 页;《ウイグル语·ウイグル语文献の研究I—〈观音经に相应しい三篇のAvadāna>及び〈阿含经>について》(神户市外国语大学研究丛书12),神户市外国语大学外国学研究所,1982年。。内容上主要是赞颂《观世音经》,与《观世音菩萨普门品》密切相关,以通俗易懂的比喻谭故事劝诫世人虔诚信佛,一些赞美弥勒佛的诗句,昭示出回鹘佛教界的弥勒崇拜的现象。文中多处夹写汉字,可见汉语文对回鹘佛教界的影响。

(三)诗体佛经与元代翻译文学

由梵文、汉文、藏文等多种文字翻译而来的回鹘文、蒙古文佛经,构成了具有民族特色的敦煌译经文学,成为元代文学的重要组成部分。回鹘文佛经翻译所用底本涉及多种语言,如汉语、藏语、梵语、焉耆语、龟兹语、粟特语等。西域的佛经翻译历史悠久,十世纪生活于北庭的胜光·阇梨·都统(Šingqo Šäli Tutong)是回鹘历史上第一位杰出的翻译家,他精通回鹘文、梵文、汉文、吐火罗文等多个语种,佛教造诣与文学素养都很深厚,他的代表作是回鹘文译本《金光明最胜王经》,流传长达六个世纪之久,历久弥新,影响深远。吐鲁番、敦煌出土的《金光明经》残片多达上千件,1688 年抄写于敦煌的写本是最晚的抄本。他的翻译不仅用语精准,而且语言优美生动,文学性较强,堪称回鹘译经文学的经典之作。除了《金光明最胜王经》、《玄奘传》,他还据汉本翻译了《观身心经》、《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经》等佛典。翻译家们在翻译佛经的同时还进行了独立的创作诗歌。在前辈文采斐然的诗歌创作的基础上,蒙元时期涌现出一大批杰出的回鹘佛教徒,他们熟谙佛法义理,掌握了多种语言文字,翻译了大量佛经作品,留存于敦煌、吐鲁番地区。

在敦煌文献中,大量佛经是以韵文形式创作而成的,称为诗体佛经,主要有译自汉文的回鹘文佛经,有《说心性经》(大英图书馆Or.8212-108 回鹘文题名《心tӧzin uqїttačї nom bitig》)、《父母恩重经》、《菩萨修行道》、《佛说三十五佛名礼忏文》、《慈悲道场忏法》和现存于瑞典斯德哥尔摩民族学博物馆和日本京都有邻馆的回鹘文残卷《阿毘达磨俱舍论》。此外还有译自藏文的蒙古文的《萨迦格言》等。

汉文伪经《父母恩重经》、《金光明最胜王经·灭业障品》以及《观无量寿经》等汉文佛典均为散文体,在翻译成回鹘文时,都被改编为押韵的诗歌体作品。具有明显忠孝思想的“伪经”《父母恩重经》成书于唐初,受到孝道思想的影响,在汉地流传十分广泛,并传入回鹘人中。回鹘文《父母恩重经》残片在吐鲁番出土较多,已经确认的约有十余件,均为折叠装印刷本①P. Zieme,Editions and Studies of Uigur Texts from Turfan and Tunhuang Since 1970,Journal of Central Asia Vol. 4,no. 1,1983,p. 98;茨默著,杨富学译:《1970年以来吐鲁番敦煌回鹘文宗教文献的整理与研究》,《敦煌研究》2000年第2期,第172页。,其中一件残片背面上刻有汉字“父母恩重”,刻印于元代②[德]茨默著,桂林、杨富学译:《佛教与回鹘社会》,北京:民族出版社,2007年,第50页。。《父母恩重经》以劝人行孝且通俗易懂,于民间广为流传,故而亦深得回鹘人佛教徒的偏爱,其蕴含的报恩思想亦对回鹘人产生了深远的影响。

在伯希和发现的敦煌回鹘文抄本Pelliot Ouїgour4521 中,除了回鹘文叙事诗《常啼与法上的故事》,还有《菩萨修行道》。《菩萨修行道》与《金光明经》、《注释书》有部分内容相同,讲述听大乘正法的益处、发菩提心的重要性、解释佛教的两种种姓。中国学者热孜娅·努日在日本学者庄垣内正弘和橘堂晃一的基础上,对《菩萨修行道》诗歌部分进行了研究。全文共299 行,前72 行是诗歌,押头韵,后一部分是散文体,其中夹写汉字,庄垣内正弘认为此文献为回鹘人独立创作。在这些回鹘文文献中,常夹写汉字,押头韵③热孜娅·努日:《巴黎藏回鹘文诗体般若文献研究》,上海:上海古籍出版社,2015年12月,第16页。。

除了以上的回鹘文文献之外,元代敦煌民间广为流传的蒙古文佛经文献有:《入菩萨行论》、《佛顶尊胜陀罗尼经》、《因明入正理论》、《般若波罗蜜多心经》等。

莫高窟北区出土八思巴文《萨迦格言》残片,编号B163:3,这段残文用诗歌的形式表达了深刻的哲理,例如:“即便是害自己的敌手,有计谋也会变成朋友;剧毒虽对身体有害,懂得调配就称良药。”“应得的财务可取,贪得的欲望要除,树梢的果子可摘,超越树梢要摔跤。”④敖特根:《敦煌莫高窟北区出土蒙古文文献研究》,北京:民族出版社,2010年。

二、蒙元时期的丝路民歌

裕固族古代文学是元代文学的重要组成部分。裕固族作为统一的民族共同体,形成于明初,被称作黄番。今天的裕固族作为甘肃省特有民族之一,人口不多,仅有14000余人,但非常有个性,大体而言,该族由两部分人构成,一部分为东部裕固,是蒙古成吉思汗后裔,操恩格尔语,属于蒙古语族;一部分为西部裕固,操尧乎尔语,是古代回鹘语的一支。裕固族的祖先“黄头回纥”“撒里畏吾”是沙州回鹘或其一部分,明朝正德初年,从沙州、瓜州地区迁至肃南形成裕固族,从裕固族形成过程上看,沙州回鹘(撒里畏兀儿)源远流长,应属于主流,后来以豳王家族为首的蒙古人汇入,应属于支流,二者可谓齐驾并躯。

蒙元时期,裕固族先民生活在敦煌地区,创作了大量文学作品,在敦煌保留至今,其中回鹘文诗体故事、描写性韵文不仅记录了包括裕固族祖先尧忽儿在内的回鹘民族的历史、文化,还体现出回鹘文学的特点,对目前尚属空缺的裕固族古代文学的研究具有无可替代的文献价值。现在流行的裕固族民歌继承了回鹘文、蒙古文诗歌的特点,以押头韵为主,这也印证了回鹘敦煌文献与裕固族文学血脉相连的关系。

俄罗斯学者马洛夫(С. Е. Малов)于1909~1911年、1913~1915年,二度赴裕固族地区进行语言学调查,收集40 首裕固族民歌,见于《黄维吾尔语:文本与材料》(Язык Желтых уйгуров.Тексты и переводы)》(莫斯科,1967 年)。这些民歌大部分失传,只有20 首与今天裕固族中流行民歌部分相合。马洛夫收录的这40 首民歌全部押首韵,而且大多数既押首韵又押脚韵,而未见仅押脚韵者,和古代回鹘语、蒙古语民歌的头韵如出一辙。马洛夫收录的民歌对研究蒙元时期的丝绸之路文学具有重要意义,遗憾的是,这些民歌一直未引起学界足够的关注①胡蓉、杨富学、叶凯歌:《敦煌文献与裕固族古代文学》,《民族文学研究》2019年第5期,第158~172页。。

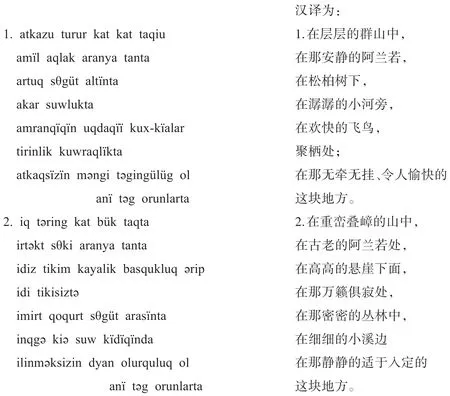

这里以敦煌出土的田园诗《在这块地方》②收录于大英图书馆所藏回鹘文佛教诗集的第1 页,编号为Or. 8212-108,见于耿世民:《古代维吾尔语诗歌选》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,1982,第29~30页。为例展现民歌风貌,诗歌描述了丝绸之路的自然环境,群山起伏,溪水潺潺,树林繁茂,风景如画,以“这块地方”为重复语,描写了群山、溪水、树林等不同的环境,诗歌富于节奏感。运用阿鲁孜韵律,与汉文诗歌的平仄相间律诗相近。

敦煌、吐鲁番回鹘文献中押头韵的文学特征,世代传承,今天,这种修辞方式依然体现在裕固族的口传民歌中。

三、丝绸之路上作家作品的流动

敦煌吐鲁番回鹘文文献还揭示出敦煌、吐鲁番地区与中原内地的文学文化交流。敦煌文献的作者兼具诗人、翻译家双重身份,他们翻译的佛经作品以及原创诗歌,是如何从元大都等地流传到敦煌、吐鲁番的?他们究竟有没有到过敦煌、吐鲁番?在敦煌吐鲁番文献中,我们或可觅得其踪迹。

众所周知,元代大批西域人东迁到中原各地,创作大量汉文、回鹘文双语作品,如巙巙、安藏、必兰纳识里(Pratyaya-šri 或Prajňāšri)、迦鲁纳答思等,这些双语作家的作品发现于敦煌、吐鲁番,笔者已就双语作家作品撰文考述①胡蓉、杨富学:《元代畏兀儿双语作家考屑》,《民族文学》2016年第5期,第5~14页。,此不赘述。敦煌文献中编号为0r8212(108)的《回鹘文佛教诗歌集》除了安藏和必兰纳识里之外,还有一位作者是Cisuya Tutung ,是14世纪中期活跃于元大都的回鹘文人,通过他的人生轨迹,可见蒙元时期丝绸之路上的作家流动。

Cisuya Tutung 被德国学者茨默称之为“智泉”的,作品发现于莫高窟北区石窟出土的回鹘语韵文残片B140:5、B128:18 中,《大般元若波罗蜜多经·第二分观照品第四之三》中有他的回鹘文佛教韵文诗,正面存手写体汉文佛经l03行,在第76行至第96行间夹有手写体回鹘文20行1710字;背面存手写体回鹘文164行②彭金章、王建军著,敦煌研究院编:《敦煌莫高窟北区石窟》(第二卷),北京:文物出版社,2004年,第183~187页。。在B128:18中还可见čisön Tutong的家人儿子也参与了译经活动。

目前学界对čisön Tutong 的研究,有所进展③杨富学、张田芳:《元代柳中佛教神圣地位的呈现与成因》,《吐鲁番学研究》2018年第2期,第9~30页。,四行诗形式的《说心性经》是佛学原著,是一部禅学诗歌总集,智泉是创作者,而并不是“抄写者”④杨富学、张田芳:《敦煌本回鹘文〈说心性经〉为禅学原著说》,《西南民族大学学报》2018年第1期,第79~86页。。智泉出生于今吐鲁番的鲁克沁,即汉代的柳中,之后,来到元大都,在位于高莲花(ɡao lenhua)即今北京魏公村附近之高梁河附近的大护国仁王寺译经、弘法。可见智泉是一位精通佛典、擅长诗歌创作的作家,目前文献只有他的回鹘文作品,没有汉文作品,他生活在元大都多年,也是一位双语作家。

Or. 8212-108写本中有智泉的哲理诗,诗后题记曰:

küskü yïlïn toquzunč aynïnɡ on yanɡïta.

körtklä tanɡïsuq taydu kedini ɡao lenhuata.

köp yašamaqlïɣ boduɣïn kök qalïɣïɣ

küčäyü bädizäɡäli umunmïšïn körɡü üčün bitidim. čisön tutunɡ

鼠年九月初十,在大都(Taydu)西部的魅力、迷人的高莲花(ɡao lenhua)用长生不老的颜色把虚空极力装饰的愿望变成现实而写。智泉都统⑤R. R. Arat,Eski Türk Siiri,Ankara,1965,S. 124;阿不都热西提·亚库甫:《古代维吾尔语赞美诗和描写性韵文的语文学研究》,上海:上海古籍出版社,2015年,第59页。。

可见,元大都的双语作家与敦煌、西域保持密切联系,与西北地区联系密切的还有巙巙,巙巙是不忽木家族东迁后的第三代,敦煌、河西文献显示了他与西北地区的联系。

巙巙的石刻作品出现在河西武威地区。《亦都护高昌王世勋碑》,发现于武威城北十五公里的石碑沟,此碑正面是汉文,背面是回鹘文⑥黄文弼:《亦都护高昌王世勋碑复原并校记》,《文物》1964 年2 期,第34~42 页。耿世民:《回鹘文亦都护高昌王世勋碑研究》,《考古学报》1980年第4期,第515~529页。,正面汉文部分是虞集撰文,巙巙书写,背面是回鹘文部分是巙巙撰文,巙巙书写。该碑镌刻于元统二年(1334),这说明元统二年(1334)前后,巙巙有可能到过河西地区。

吐鲁番木头沟遗址出土了巙巙的作品有两件,一是现存于柏林编号TIII M252的木刻本佛教诗歌①德国第三次吐鲁番考古队在吐鲁番木头沟所获回鹘文残卷。引自耿世民:《回鹘文亦都护高昌王世勋碑研究》,《考古学报》1980年第4期,第522页。,是将《观无量寿经》改写成了押首韵的四行诗的形式,由德国探险队在吐鲁番胜金口和木头沟所获,有20个编号,残存356行,土耳其学者阿拉特刊布了该文献的部分残片,并收入《古代突厥语诗歌集》②Resid Rahmeti Arat,Eski Türk Siiri,Ankara,1965,pp.186-211.。TIII M252题跋记录到:

tay pay lin ši tip atlγ: tayšing nom-nung ičintä: talulap yїγїp män kki kki :taqšut-qa intürü tägindim

我巙巙从大乘经典中选取被称作“大白莲社”的经典,改成诗歌。③杨富学:《印度宗教文化与回鹘民间文学》,北京:民族出版社,2007年,第88页。

二是巙巙的回鹘文忏悔诗,是依据《金光明最胜王经》第五品《灭业障品》的相关内容而撰写了回鹘文韵文体诗作,编号TⅢM197(Mainz 654)④R.R. Arat,Eski turk Şiiri,Ankara,1965,pp.177-183;Peter Zieme,Buddhistische Stabreimdichtungen der Uiguren(=Berlin Tur⁃fantexteⅩⅢ),Brlin,1985,S.91-100;耿世民:《古代维吾尔诗歌选》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,1982年,第79~84页;杨富学:《印度宗教文化与回鹘民间》,北京:民族出版社,2007年,第335页。共16段4四行诗,押首韵和尾韵,对仗工整,文笔优美,感情真挚。

此外,河西新文献与传世文献相互佐证,为更全面了解东迁西域作家提供依据。《元史》记载不忽木家族来自中亚康里部(大致在今乌拉尔河以东、咸海以北地区),而在河西的《亦都护高昌王世勋碑》中巙巙自称为彰八里(今新疆昌吉)人,与《元史》记载相抵牾。

碑文中对巙巙籍贯的记载如下:

ün tong ikinti käsik täz-ik sipq(an) it yïl onunc ay qutluγ ädgü kün üzä tolp tükäl büdürü turγurldï. mn Cam Bal(ïqlïγ)Kki-Kki Qors-a in(cip)bitiyü(tägindim).

元统二年十干狗年十月幸福之日立碑。我彰八里人巙巙禾尔萨撰写(此碑)。⑤耿世民:《回鹘文亦都护高昌王世勋碑研究》,《考古学报》1980年第4期,第519~520页。

巙巙精通回鹘文,其先祖在康里东迁途中在彰八里一带停留生活过,也有可能。

以上文献可见巙巙足迹可能曾经到过河西武威地区及吐鲁番地区。

综上庶几可以认为,在东西交通大开的元代,西域双语作家曾来往于大都与敦煌、吐鲁番之间。那么,创作于元大都的作品是如何来到敦煌的?从元大都到敦煌的文学文本流动,可以通过多种渠道。除了中央政府和西域诸王的官方货物交流外,从大都出发到西北的官府使团、商贸团队、宗教僧团等都有可能将佛经带到敦煌、吐鲁番地区。比如:噶玛噶举黑帽系乳必多吉活佛,应元顺帝邀请,从西藏出发,1358 年11 月经过青唐(西宁),1360 年12 月19 日到达元大都,1362 年1 月离开大都,巡礼西北地区的寺院,历时三年,经过六盘山,凉州,甘州,敦煌,将财物,佛教用品布施给各地,可以想见,元大都翻译刊印的佛经和各族文人作品有可能被乳必多吉这样的僧团带到敦煌,智泉在元大都翻译的《说心性经》就极有可能通过这种渠道携带到敦煌。

由于作家们和他们汉文、回鹘文、蒙古文等多种语言文字的文学作品在元代丝绸之路上的密集流动,敦煌、吐鲁番地区的回鹘人使用汉文成为一种常见的现象。

在元代的敦煌地区,回鹘人熟谙汉文佛教典籍和汉语言文学知识,不但能看懂汉文,还能用汉文书写。在敦煌吐鲁番文献中有很多回鹘人书写的完全是汉文的文献,如《切韵》残片①日本京都大学的高田时雄、龙谷大学橘堂晃一认为很多汉文文献的书写者是回鹘人。。巙巙的《亦都护高昌王世勋碑》镌刻于元统二年(1334),背面回鹘文与汉文内容基本一致,汉文为典雅流畅的散文,而回鹘文却为韵律和谐的四行诗②黄文弼:《亦都护高昌王世勋碑复原并校记》,《考古》1964年第2期,第35页。。

敦煌回鹘文文献的特点是夹写汉字,包括汉字书写的固定佛教用语、文献标题、叶数、译者和书写者的名字。夹写的汉字和婆罗米文是文献内容的有机组成部分。有些诗歌中汉文和回鹘文同义词先后出现,有些是只有汉字,有些夹杂汉字中的汉字的回鹘语音标,可能是抄写者不会写的汉字。原创和再创作韵文,如《说心性经》、《常啼菩萨求法故事》等文献中汉字象符号一样,后面有回鹘语后缀,要用回鹘语来读③张铁山:《回鹘文佛教文献中夹写汉字的分类和读法》,《西域研究》1997年第1期,第99~104页。。

结 语

作为元代文学的一部分,敦煌、吐鲁番地区的文学发展及其与中原交流的情况,在传世文献中记载甚少,资料的匮乏成为制约元代文学研究向西北拓展的瓶颈,而敦煌、吐鲁番文献则为此项研究开辟新的视野,同时敦煌、吐鲁番元代文献的研究为敦煌学研究增补了新内容。

敦煌、吐鲁番出土的元代回鹘文、蒙古文文献,在内容、体裁、修辞方式、创作风格各方面都独具特色,体现了回鹘文学与汉文学的互动,是蒙元时期丝绸之路上的明珠。这些丝路诗歌内容上以佛教义理为主,形式上以韵文为主。与中原传统诗歌押尾韵不同,押首韵的四行诗在元代备受回鹘学者的喜爱。多数诗歌押首韵,少数诗歌则押尾韵,或兼顾首尾韵。与元代中原地区的诸宫调、北曲杂剧等讲唱文学同步,回鹘文诗体故事、舞台剧等是敦煌地区讲唱文学代表,而同一时期的敦煌诗体佛经作品内容丰富,语言优美,则标志着元代翻译文学的实绩。元代大批西域作家东迁后,仍来往于西域与中原之间,是东西文化交流的使者。