新文化运动时期刘文典启蒙贡献探微

王冰丽

(平顶山学院 马克思主义学院,河南 平顶山 467036)

以《新青年》创刊为标志,改造传统、开创新时代的新文化运动应运而生。新文化运动的前期是启蒙运动。所谓启蒙,原意指开发蒙昧,就新文化运动而言,则是通过宣传教育,使国人和社会接受新思想、新事物而进步。围绕在《新青年》杂志周围的编撰者,构成了启蒙运动中的“新青年群体”。在这个群体中,除陈独秀、李大钊以外,还有许多作出自己贡献的启蒙者,刘文典就是其中的一个典型。作为中国现代历史中一个特立独行的学者,他的人生历程是那个时代中国知识分子的典型样本,他在中国传统文化上的造诣是人们竞相讨论的话题。而作为启蒙者,刘文典对新文化运动的作用却未如他在国学研究中的贡献那样得到相应的评价。本文试从刘文典在新文化运动中所发表的论著及其影响入手,考察他在新文化运动中的启蒙贡献,以期从一个新的侧面来丰富新文化运动的内容。

一、从清末民初的革命者到新文化运动时期的启蒙者

刘文典(1891—1958),字叔雅,笔名刘天明,化名刘平之。幼年的刘文典和其他适龄儿童一样,接受的是儒学的启蒙教育,“照这样昏天黑地的活到十二三岁,胡乱读了些‘经书’和‘古文’……心里全是些‘扶清灭洋’的思想”[1]21。12岁时到本地的基督教会医院里跟从一位美国教士学习英文和生物,初次接触了西方文化。1903年到上海进入由蔡元培主持的爱国学社学习,产生了极端的民族主义思想,认为国家的贫弱“全怪那些满洲人做(作)祟,若是把满洲人杀尽了,国家自然而然就好起来了”[1]23。1905年2月入安徽公学读书,进一步接受了排满革命的思想,他在这里受教于陈独秀、刘师培等人,奠定了扎实的国学基础。从安徽公学毕业后,进入上海一教会学校读书,英文水平有了更进一步的提高。1908年底东渡日本留学,在日本阅读了大量的英文书籍,日文水平也有很大提高。阅读的书籍先是哲学书籍,由哲学书籍的阅读对进化论产生了兴趣,又通过阅读达尔文、丘浅次郎、石川千代松等人的进化论著作,特别是海克尔的《宇宙之谜》《生命之不可思议》等,确定了进化论和科学哲学的人生观:“晓得近世科学的可贵,晓得哲学万离不了生物学,晓得国家社会的一切问题都要依据生物学来解决……我的世界观、人生观从此就略略定了……我从此把历史上遗留下来的、思想上的枷锁一齐都扭脱了……只仗着理性的光明,不怕他四围的黑暗。我以为道德的观念,社会的制度,经济的组织,但有不合生物学原理的,都要把他改造过才是。”[1]32应该说刘文典是清朝末年最早一批接受西方文明的青年人。

清末民初,刘文典积极参加革命活动,在安徽读书期间加入反清组织“岳王会”,后加入同盟会,是极端的民族主义者。1911年年底回国后担任《民立报》编辑和英日文翻译,1913年“二次革命”中积极参加反袁活动,“驾着马车穿行于战场之中,四处寻找、抢救、运送伤员”[2],并参与营救被扣押的陈独秀。之后再度到日本,加入中华革命党,任孙中山英文秘书,并协助章士钊和陈独秀创办《甲寅》杂志。1916年年底刘文典回国,进入北大任教。五四运动期间,陈独秀因散发传单被捕,刘文典同北京大学教授一起奔走呼吁,并将出狱后的陈独秀隐匿于自己家中,后由李大钊用骡车接走。

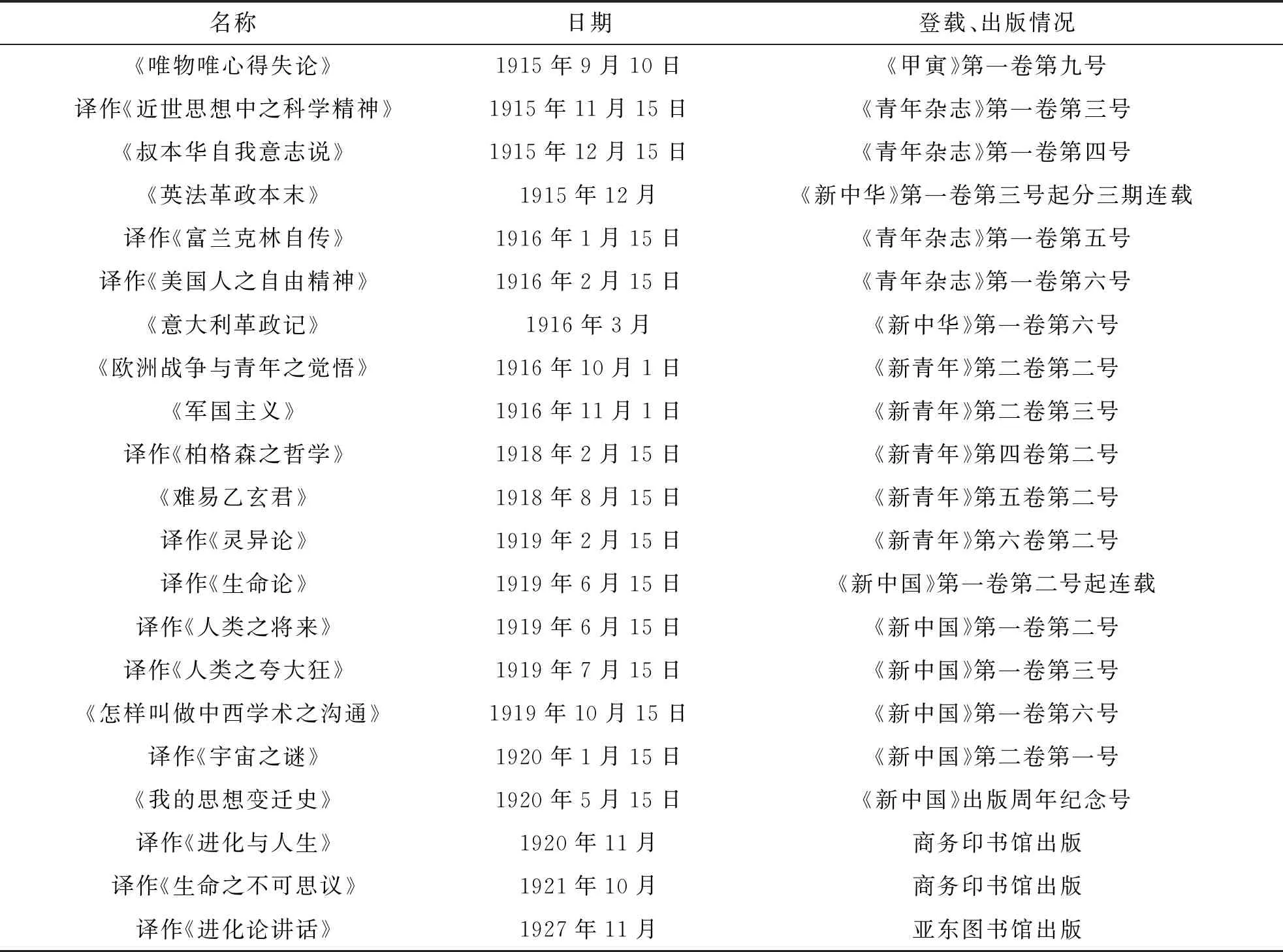

毫无疑问,五四运动前刘文典是一个热血青年,有着革命的思想,又精通英、日等语言。新文化运动开始后,刘文典自然就成了运动的“指导者”[3]57之一。刘文典著文立说、译介西方哲学著作和名人传记(详见表1),宣传进化论和科学精神,批判腐朽思想,许多文章引起社会的广泛关注和好评。

表1 新文化运动时期刘文典文章、著作统计

由表1可以看出,刘文典是《新青年》杂志的首批重要作者。1917年陈独秀担任北京大学文科学长后,将《新青年》杂志的主要作者悉数聘入北京大学,刘文典也被聘任为北京大学预科教授兼国文门研究所教员,同时担任《新青年》编辑部英文编辑和翻译,为新文化运动前期启蒙工作作出了自己的贡献。五四运动以后,刘文典作为“倾向学问钻研、学有专精的知识分子”,逐渐“疏离于日趋实际组织军事力量以图起事的革命主流力量”[3]57,醉心于《淮南子》《庄子》研究和文献校勘,并终成一代大师。

二、传播进化论,积极宣传科学精神

(一)宣传进化论,是进化论学说的主要传播者之一

1915年《青年杂志》(后改称《新青年》)的创刊,标志着新文化运动的兴起。在陈独秀的邀请下,刘文典成为《新青年》的首批主要作者,所翻译的进化论著作和撰写的进化论文章在当时曾引起过重大反响,可以说是新文化运动中进化论学说的主要传播者之一。进化论对刘文典的人生观、世界观起着决定性的影响,他认为很有必要使国人也认识进化论、理解进化论,进而使进化论成为国人认识自然界与人类世界的重要理论武器。

1927年他在译著《进化论讲话》的序言中回顾说:“我在十多年前认定了中国一切的祸乱都是那些旧而恶的思想在那里作祟。要把那些旧的恶的思想扫荡肃清,唯有灌输生物学上的知识到一般人的头脑子里去。关于进化论的知识尤其要紧,因为一个人对于宇宙的进化、生物的进化没有相当的了解,决不能有正当的宇宙观、人生观。”[4]529为此,他花了很大的精力来译介欧洲学者的有关成果,即如《柏格森之哲学》《灵异论》等文,并在这些译文前的短序中道出了自己翻译这些成果的初衷:柏格森之著述,“每一篇出,诸国竞相传译。而吾国学子鲜有知其名者,良可哀也”[5];把它们“译成中国话,叫那些好学深思的青年读了,好自己建立个合理的人生观、世界观,仗着纯粹理性的光明,去求他们自己的幸福”[6]107。从中可以看出,刘文典致力于唤醒中国的青年、启蒙青年。

在刘文典所出版的专著中,除了中国古代文献研究,单独出版的三本译著均与进化论有关,分别是日本学者丘浅次郎的《进化与人生》(1920年出版)、《进化论讲话》(1927年出版)以及德国学者海克尔的《生命之不可思议》(1921年出版)。丘浅次郎是日本著名的生物学家、进化论普及者,曾为中国留学生作过演讲,他的思想对李大钊、鲁迅产生过积极的影响。《进化与人生》也是刘文典正式出版的第一本翻译著作,胡适给予很高的评价,这也极大地鼓舞了刘文典,而且该书备受欢迎,先后再版六次。海克尔是当时世界上最重要的生物学家之一,也是当时最具影响力的思想家,刘文典将其著作《生命之不可思议》译介到中国,收入蒋百里主编的“共学社丛书·哲学丛书”,再版三次。这些充分说明了进化论著作在当时的重大影响和刘文典为宣传进化论所做出的巨大贡献。

(二)提倡科学精神,论述科学与国家强大的关系

在中国,“科学”一词在19世纪最后几年开始使用,晚清最后十几年“格致”与“科学”基本上是被并用的,此后“科学”一词渐为国人所知。陈独秀在《青年杂志》发刊词《敬告青年》中指出,“近代欧洲之所以优越他族者,科学之兴,其功不在人权说下,若舟车之有两轮焉”[7]6。尽管在当时人们对“科学”一词还存有歧义,但对于社会来说,重要的不是科学的定义,而是科学的功用。所以《新青年》发出的倡导科学的呼声收到了显著的效果。在这个过程中,刘文典应是第一批率先大力宣传科学、批判迷信玄学的重要人物之一。什么是科学及科学对于人们生活的重要性,是新文化运动的倡导者要解决的一个重大问题。刘文典在《青年杂志》发表的第一篇译作——《近世思想中之科学精神》,就表达出他对科学的深刻体认。这篇文章译自赫胥黎的著作《进化论与伦理学》,是一篇说理清晰、循循善诱的科普论文。它从英国伦敦1664年的鼠疫及稍后的伦敦城火灾谈起,以近代科学的视角,分析两大事件产生的原因,讲述了卫生条件和公共设施极大改善后“疫疠自此遂绝”[8]6,最后指出科学之精神应为“吾人所怀最重要之信念,决无疑义也”[8]15。这篇文章在当时具有振聋发聩之功效。

从这篇译文起,刘文典在多期《新青年》上都有文章或译作发表,在早期《新青年》作者群中属于高产者,而且这些文章有着共同的印记,即高举科学的大旗。1916年10月,刘文典在《欧洲战争与青年之觉悟》一文中对战前德国迅速崛起的现象进行了探究:“考其勃兴之原因,则科学而已。天之所废,科学能兴之;已覆之邦,科学能复之。”[9]7-8他还明确指出,“科学竞争如是其剧烈,国于今之世界,研求自然科学为有国者第一急务。万事皆可缓图,此则不容稍懈”[9]8。最后,结合正在进行的欧洲战争,联系德国军事的发展,刘文典呼吁中国的青年学习自然科学:“吾中国之兴废,在青年之能否务此而已。”[9]8即使在今天看来,这些话仍然掷地有声。从欧洲的战争感受到科学的力量及其对国家强盛的重要作用,反映出刘文典作为中国知识分子“天下兴亡,匹夫有责”的历史责任感。

(三)批判“灵异论”,否定鬼神的存在

1918年8月,《新青年》刊登易乙玄《答陈独秀先生〈有鬼论质疑〉》,同期也刊登了刘文典的回应之作《难易乙玄君》。刘文典对易乙玄的观点逐一批驳、诘问,揭示易乙玄所论之荒谬可谓“八表同昏,天地既闭”,其害之深“足以阻科学之进步,堕民族之精神”[10]。

与其他反对“灵异论”人士的文字言论相比,刘文典的文章不纠结于鬼和“灵学”的有无,而是聚焦于如何扭转国人对科学的无知。他在译文《灵异论》中指出:“这两年,国人因为精神的不安、政治的紊乱、生事的压迫,更加上缺乏科学知识,固执陈旧思想,所以群众心理忽起变态,什么《灵学丛志》、心灵学、四秉、十六司、城隍、土地、四大元帅、玉鼎真人、盛德坛、先天道,百怪千奇,纷纷出现。科学昌明的时代,万不能容这种惑世诬民的东西来作怪害人。”[6]107在译著《生命之不可思议》中,刘文典针对鬼神论者进一步谈道:“我目睹那些人那个中风狂走的惨象,心里着实难受,就发愿要译几部通俗的科学书来救济他们,并且防止别人再去陷溺。”[4]177刘文典不仅指出灵异论者的无知,更指出如何改善,这就使其观点格外令人注目。

刘文典这篇批驳鬼神论的文章在当时影响很大,时至今日仍然受到学者们的高度评价。李学勤先生认为,刘文典的“这一类疾恶辟邪,极有生气的话,真可以与王充的《论衡》并读”[11]。也有学者指出,在对当时所谓“灵学”的批判中,除了刘文典,其他人“远没有像陈独秀那样把对‘灵学’的批判上升到严格的哲学层次”[12]。

三、辨析东方古代文化与西方近代文明的关系,为启蒙开拓道路

新文化运动开展初期,如何认识传统文化和如何正确对待西方文明是一个众说纷纭的问题。有些人坚持民族中心观念,拒绝学习西方先进文化,认为中国传统文化已经包含了西方的近代科学成果。新文化运动初期这种情绪在国人中具有相当大的影响。刘文典也长期受这种思想的影响,直到他赴日本留学以后才开始改变。刘文典认为这是一个很大的问题,经过长时间思考后,1919年10月他在《新中国》杂志第一卷第六号上发表了《怎样叫做中西学术之沟通》,针对社会上动辄将西方的科学成就与中国古代有关论述等同的现象,做了鞭辟入里的分析。

(一)将西方现代文明同中国古代文化等同是一种“误算”

通过对中西几十年沟通交流历史的回顾,刘文典分析了时人对于西方文化的片面认识,即在“中学为体,西学为用”原则下对中国传统文化价值产生的“误算”。有些人“总是说西洋学问的什么原理,则是中国古时已经有的,哪位圣贤、哪位学者早已经说过的,西洋的哪一科学问,中国古时已经很发达的,西洋学者的哪一句话,就是中国古书上的哪一句话。说到归结总是中国的古的好,西洋的新的没什么稀罕”[1]8。刘文典认为,这“实在是对于本国固有的旧学迷信过深,想利用自己‘浅尝’来的西洋科学上的一些知识,来反证中国学问的精微奇妙。由这强烈过度的感情就生出那对于‘中学’价值之误算”[1]8-9。此一说法实际是要国人正确认识西方文化,在今天也是有积极意义的。

(二)正确分析西方近代科学成果与中国古代文明之关系,倡导向西方学习

针对时人将西方的学说与中国古人牵强附会的做法,刘文典分析道:“看见中国古书上有人说过科学上的哪个现象,提出过科学上哪个问题,就想把这部古书来和近世的哪科学问沟通,全不晓得看见现象提出问题是一事,解决问题建立系统又是一事。”[1]17即使在中国古代文化中发现了与西方相近的观点,刘文典认为也不应该妄自尊大:“要是中国古人有一两条说头,经了西洋近世科学的确实证明,固然是很可喜的,然而其价值也毕竟有限度的,也不该就自夸自豪。”[1]18

为了进一步说明这个问题,刘文典就《庄子》《墨子》中与近代科学相近的一些观点做了深入的分析。作为《庄子》研究的专家,刘文典分析了庄子所叙述的生物进化现象,认为虽然应该予以肯定,但是如果“要把他抬来和西洋的达尔文、赫凯尔对垒,这就未免有些差了”[1]15-16。“因为要说进化论,不仅是见到生物进化的现象就能了事,一定要推求出原理来,建立成系统来,提得出确实的证据,下得了不移的结论,才能算的。”[1]16他分析认为,近代进化论是在严谨的科学研究基础上的发现,与中国古代的观点有本质意义上的不同:“近世的进化论,都是仗着理化科学的助力(像那物理学产物显微镜、化学产物染色法等类),应用最新的研究法(像比较研究法之类),根据解剖学、组织学、形态学、生理学、地质学、古生物学等确切不移的自然科学,从最下等的摩内拉(Moneren)到高等的人类,从身体以至精神,从‘个体发生’以至‘系统发生’,寻出来一个一贯的系统,然后才敢倡进化论。”[1]16

(三)掌握现代科学研究方法,比较研究中西文化,是中西学术交流的重要路径

在进行严密的论述后,刘文典得出了中西方文化沟通的方法。他指出,要“具有综观世界各系文明的眼光,去了好虚体面的客气,晓得了近世科学的方法、性质、价值,明白了学术之历史的发达路径,把中西学术作个比较的研究,求两系文明的化合,这倒是学界一种绝大的胜业,要照这样的沟通,中国的玄学、心学、政治哲学、人生哲学,可以和西洋学术沟通的处所多着哩”[1]19。刘文典的这篇文章在《新中国》杂志上分两期发表后,在社会上引起广泛关注和认同。1919年12月15日,《东方杂志》转载此文;1924年4月,钱基博等人主编的《新中学教科书·国学必读》下册《国学概论》收录此文,由中华书局出版;1925年5月上海大东书局出版《国语文选》,第三集开篇即为此文。上述充分说明当时刘文典在这个问题上的认识影响之深远。

四、宣传近代人文精神,传播民主思想

(一)介绍西方哲学思想,促进思想觉醒

西方哲学家的思想颇受民国初年中国先进知识分子的青睐,同时也是他们和旧文化进行斗争的有力武器。刘文典到日本以后,熟读威廉·耶路撒冷的《哲学概论》、文德尔班的《哲学史教程》等西方哲学著作,后又深入研读叔本华、赫胥黎、柏格森等学者的论著,视野大开。通过这些学习,他“才算模模糊糊的晓得了哲学是件什么东西,里面有多少问题,古来哲学家解决这些问题是个甚么态度”[1]32,并且将这些哲学思想进行推广介绍,以开启民智。刘文典所发表的第一篇文章《唯物唯心得失论》,评点当时各种流行的西方哲学思想,反映了他对西方唯物唯心两种哲学观念的认知。从古希腊哲学家柏拉图到近代学者叔本华、孔德,该文对他们逐一评点,视野之广令人惊叹。例如,他认为:“眇觌希腊,近观当世,明道之哲,穷理之士,不归于唯物,则归于唯心。”[13]在当时,这样的论述可谓一针见血,反映出刘文典已经具有相当的学术造诣,对古今哲学思想加以融会贯通。

(二)推崇叔本华和柏格森,推动启蒙思想的传播

《青年杂志》第一卷第四号所刊登的《叔本华自我意志说》,集中体现了刘文典对叔本华哲学思想的认识。文章介绍了叔本华的生平和主要著作及其对欧洲哲学界的影响,重点介绍了叔本华自我意志说的主要观点,充分展示了叔本华理论的悲观主义色彩。刘文典对叔本华的学说给予很高评价,认为叔本华“集形而上学之大成,为百世人伦之师表。康德而后,一人而已”[14]。刘文典翻译的《柏格森之哲学》译自柏格森《形而上学发凡》(今译《形而上学导言》),发表于《新青年》第四卷第二号。刘文典认为,柏格森在《形而上学发凡》中所提出的“直觉哲学”最能体现柏格森哲学之要义。柏格森是五四运动期间传入中国的西方哲学思潮的主要人物之一,新文化运动初期保守力量和先进力量都对其表现出浓厚的兴趣,梁漱溟、熊十力、陈独秀、李大钊等一大批哲学家、思想家致力于译介柏格森的名著。就以陈独秀、李大钊为代表的先进知识分子来说,柏格森哲学是他们借以向传统宣战的理论基础,其目的在于鼓舞青年之精神,奋发国民之勇气,以图社会之革新。陈独秀在《敬告青年》中,介绍了柏格森的《创造进化论》:“自宇宙之根本大法言之,森罗万象,无日不在演进之途,万无保守现状之理;特以俗见拘牵,谓有二境,此法兰西当代大哲柏格森之《创造进化论》所以风靡一世也。”[7]3从今天的眼光来看,刘文典介绍或翻译的西方哲学著作存在这样那样的不足,但在当时,这些观点比较新颖,起到了应有的作用。

(三)高举民主大旗,批判开明专制

在译介西方哲学思想的同时,刘文典也十分注重对西方民主精神的介绍,先后在《新青年》上发表译作《富兰克林自传》《美国人之自由精神》。前者讲述了美国开国元勋之一富兰克林自我奋斗、自我完善进而获得成功的历程,刘文典在文中写道,“其自强不息、勇猛精进之气,尤足为青年之典型”[15]。后者则是埃德蒙·伯克在英国国会的演讲,演讲歌颂了美国的自由思想,刘文典借助该文对美国的自由精神给予了很高的评价。同时刘文典又在《新中华》杂志上连续发表《英法革政本末》《意大利革政记》,《英法革政本末》更是从第一卷第三号起连载三期,产生了巨大的反响。该系列连载展示了在通往自由民主的道路上英国、法国争取民主自由的艰难过程,阐述民主的来之不易。针对1915年、1916年袁世凯称帝闹剧,刘文典在文中对所谓开明专制提出批评,批判袁世凯的倒行逆施:“开明专制一语,本甚不辞,专制即不得开明,开明安得复专制?集一国大权于尧、舜之一身,使唯所欲为,则其结果与桀、纣无异,此无可疑也。”[16]

五、提倡尚武精神,提高民族意识

《新青年》杂志发行时,正值第一次世界大战,刘文典对这场战争给予了密切关注,并在多篇文章中都谈到它带给中国的启示,主张提倡尚武精神,增强国人强国意识。

(一)呼吁救亡图存,鼓舞青年强国信念

《欧洲战争与青年之觉悟》一文集中体现了刘文典对战争与青年的看法。他从第一次世界大战意识到“战斗乃人生之天职,和平为痴人之迷梦”[9]1,就当时的国际关系而言,“威力诚为正义,强弱诚即曲直”[9]4。而“世界诸民族中,吾诸华民族最爱和平,故中国亦最弱,此迷梦若不速醒,亡国灭种之祸必无可逃”[9]3。在这样的国际国内环境下,青年务必要明确对国家的责任:“吾国之生死存亡,责在吾曹青年。”[9]7

(二)提高民族觉悟,倡导国防意识

刘文典在《军国主义》一文中,呼吁国人要从一战前德国的振兴中汲取经验,倡导军国主义。从全文来看,刘文典所谓的军国主义,其实是呼吁提高民族觉悟、发展国防科技。他认为,“一世纪以前”,在被拿破仑打败之后,德国“贫弱衰微殆有甚于今日之中国”[17]3,但其“深知强国之基,在乎教育……一意作育人材,以植兴复之基,故哲人辈出,民族精神,发扬振起”,七年后“恢复侵地”[17]4。“其统一复兴所以若是之神速者无他,军国主义而已。”[17]4不仅是德国,“近三十年以还”,军国主义“实弥漫于圆舆,有国于今之世界者,为国家之生存发展,有不得不宗此主义之势”[17]7。日本的发展也证明,“天下无不能战争之民族,在高瞻深识者鼓舞提倡而已”[17]8。最终刘文典得出如下结论:“军国主义为立国根本、救亡之至计,振作精神,则吾诸华未必不能化为世界最强毅之民族,中夏犹可兴也。”[17]8

在今天看来,刘文典的这两篇文章或许有些偏激,但在当时的情境下,其呼吁救亡图存、强国强军的拳拳之心难能可贵。

六、结语

刘文典少年时学习英文,后又到日本留学,熟练掌握多种语言,可直接翻译英文、日文著作,自然成了启蒙运动中不可或缺的“急先锋”。从新文化运动时期刘文典所撰写的文章、著作来看,其多半是译作,适应了时人对西方成果的阅读需求,而且刘文典十分注重译文的通俗易懂,所论具有明显的时代特色和思想深度,因此广受欢迎。当时翻译西方著作者众多,其中不乏名流,如周树人兄弟,然而他们所翻译的多为文学作品,而刘文典从事科学哲学类翻译,推动了进化论的传播,这可以说是刘文典突出的启蒙贡献之一。

刘文典自幼学习传统文化,在安徽公学就学期间师从刘师培,奠定了扎实的国学基础,后赴日本学习,有了深厚的西学基础,树立了科学思想,这就使他兼具西学和国学的素养。与陈独秀等人不同,他批判中国旧的传统文化不是要废除传统文化,而是要改造传统文化,所以在新文化运动轰轰烈烈开展的时候,他开始了整理国故的工作,终成一代国学大师。刘文典所走过的道路是那个时代知识分子的典型,具有极大的象征意义。诚如刘文典自己所言,作为“中国这新旧交替时候的一个人”,其精神生活变迁史“也就是中国现代思想史的小影”[1]20。提倡正确地对待中西学术,这也可算是刘文典的又一个启蒙贡献。

二十世纪一二十年代,随着西学东渐的深入,近代自然科学和人文科学越来越广泛地传入中国,随之也出现了一些将中国传统文化与西方科学牵强附会、过高估计中国传统科学价值的现象。如果对这些现象不加批判,必然影响新文化运动的正常开展,因此,刘文典主张中国的新文化要全面向西方文明学习,中西方要进行学术沟通,要求以民主、科学重估中国人过去的思想和行为,强调国家富强的希望在于科学的昌盛,这些都体现了刘文典所处的时代高度。在急速转型的新文化运动时期,在民众迫切需要新思想、新文化的氛围中,他无疑还起到了引路人的作用。从这个角度来说,刘文典的启蒙贡献是巨大的,这也是他的文章在当时广受欢迎、书籍一版再版的重要原因。

当然,我们也应看到,刘文典之所以会参与新文化运动、在《新青年》上发表文章,初始阶段是受陈独秀邀请,或者说如果没有陈独秀的影响,也许刘文典不会有如此大的热情走上倡导新文化运动的道路。也正是因为这样的关系,1920年新青年作者群体分裂之后,刘文典介绍西方思想的文章渐无,1921年后则潜心于《淮南鸿烈集解》的写作,“沉迷于那些破碎支离的校勘训诂,咬文嚼字的《文选》学”[4]529。

同时,我们应看到新文化运动过程中的启蒙运动本身带有明显的偏向和不足,这种偏向和不足在刘文典身上也有十分突出的表现。如刘文典在宣传西方学术的同时没有采取批评和扬弃的态度,对西方的学说、思想采取了全盘接受的态度,同时他所做的启蒙工作还局限于思想领域,同社会现实相脱节。这不能不说是刘文典和那个时代人们的局限性。