“金牛杯”中国美书作品印象

薛倩琳

在我国,从出版行业的视角评选书籍装帧设计的奖项比较少,而中国编辑学会的“金牛杯”则是其中之一。这得益于它是美术图书出版界的奖项,对图书在艺术性上的表现有天然的敏感和门槛。2021年,“金牛杯”优秀美术图书评选已经是举办的第三十届了。在这个奖项设立之初,艺术设计学科还没有在国内的高校里设立。可以说,这一奖项见证了艺术设计学科对国内当代出版行业的影响。在新美育时代背景下,在第三十届“金牛杯”优秀美术图书评选之际,“金牛杯”为原有的装帧设计奖加上“中国美书”的称号重新打造,更是具有重要意义。

要谈一个奖项的价值就先要明白它的立场和评判标准。“金牛杯”优秀美术图书、中国美书装帧设计的评选标准是“既重视有文化积累价值的图书,又重视广大读者喜闻乐见的普及读物,做到社会效益和经济效益的统一”。今年在评选“金牛杯”中国美书装帧设计方面,特别强调“内容过硬,文质兼美”,设计语言具有“高尚的、精致的、独到的美学追求”。可见,“金牛杯”具有典型的出版行業立场,以及受众广泛、注重双效、文质兼美的评判标准。

下面从三方面谈谈对今年评奖的印象:

第一,出版行业与设计行业的装帧评奖不具有可比性。出版行业对于图书装帧设计的评价标准与专业艺术设计领域的评价标准差异较大,甚至可能很多关注图书装帧设计的读者会认为“差距”很大。但其实两者不具有可比性。通过对比图书题材可以发现,以GDC(Graphic Design In China)设计奖为代表的设计行业评奖主要针对的是诗集和画集,且很多是没有正式出版的。这类作品往往更容易进行艺术化呈现,更容易“出彩”,甚至很多时候设计成为这类作品的主角。而正式出版物在封面、版权页等部分的信息类别和格式都有较严格的规范,这在一定程度上限制了正式出版物的设计自由度。以“金牛杯”中国美书装帧设计奖为代表的立足出版行业的评选活动的参评对象都是正式出版物,都是具有文化功能的商品,出于实用功能、社会效益和经济效益等方面的考量会更多。新中国成立早期的装帧家曹辛之认为,装帧设计师不能“单纯按照个人的感受来选择题材”,而要“帮助读者更好地理解书的内容”。这也是设计“为他”功能区别于艺术创作“为我”的体现。

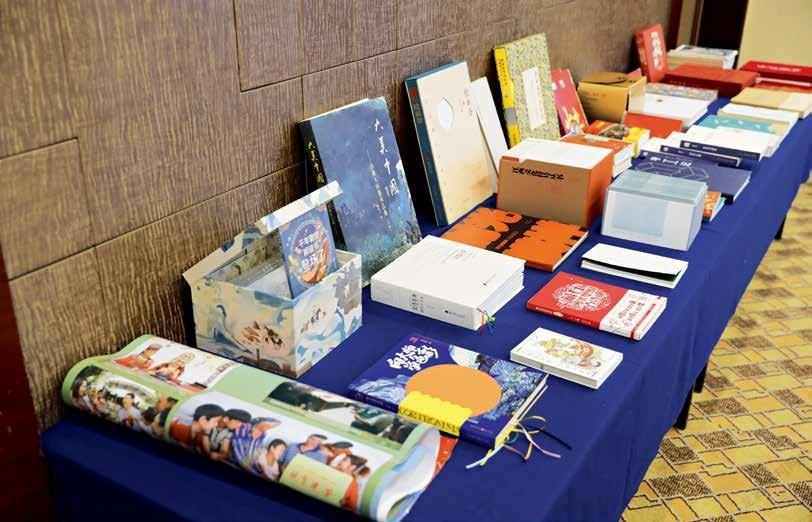

今年的“金牛杯”还有一项改革举措,就是首次邀请了出版以外的专业设计师和高校的设计专家参与评审,让评审视角愈发多元和完善。据现场的评审专家说:“整体看下来,出版社图书的面貌较前些年还是有进步的,可以看出在整体成本控制严格的情况下,大家都在做有效的尝试。”

第二,探索具有中国特色的装帧语言还有很长的路要走。早在1956年,中央工艺美术学院(现清华大学美术学院)就成立了我国第一个书籍装帧专业。现如今,书籍装帧领域经过诸如邱陵、张光宇、张守义、余秉楠等前辈的开拓和耕耘已有了丰厚的积淀。1963年,丰子恺在曹洁设计的中国第一部现代装帧艺术集《君陶书籍装帧艺术选》的序中写道:“必须具有中国书籍的特色。”但发展至今,具有中国特色的书籍装帧语言体系还没有建立起来,甚至很多设计师们还在为寻找“民族设计语言”苦恼不已,这也许是民国时期的书籍装帧家及其作品受追捧的原因之一。在丰富多样的、先进的印制工艺产生之前,在巴掌大的书页之上,前辈们利用美术字、插图和编排将图书内容做视觉化的演绎,依靠的是自身深厚的艺术修养和美术功底,以及对内容的深刻领悟。

从此次参评的图书装帧形式来看,设计师和出版社已经有意识地在书名字体、插图和版面编排等细节中加强中国特色设计语言的运用,特别是此前千篇一律的书名使用印刷体的现象已经有了很大改观。

第三,书籍装帧设计不止是“锦上添花”。从今年参评优秀图书和装帧设计两个奖项的量来看,出版社更在意优秀图书奖,而且常常是报了装帧设计奖还会再报优秀图书奖,基本上是优秀图书奖品种包含装帧设计奖的状态。

一本经过精心设计的书籍的影响力是能被数倍放大的。鲁迅先生的《呐喊》已再版多次,其内容很多人都能脱口而出,而由他设计的初版《呐喊》更是令许多书籍藏家心驰神往。老一辈的出版家们大多身兼数职、角色多样、样样精通,从书名美术字、内文插图、图文编排到用料工艺都有独到的见解和鲜明的个人风格。因此,我们不妨“抛开”岗位职责,多一些融合,将图书出版的各环节相融合,将图书出版与艺术设计、材料印刷等领域相融合。

在本次参评的作品里没有见到过度设计的情况,出版社和评奖专家们更关注“文质兼美”的作品,这里的“美”更多的是说书籍艺术的高格调。提倡书装实用性的张光宇先生认为:“既要别出心裁,不落窠臼,不脱离书籍装帧本身的规范,又要不脱离客观实际的需求。”获得“金牛杯”优秀图书和装帧设计“双料”金奖的《美育》就是依循这样的原则进行设计的。《美育》全套18本,供义务教育阶段的中小学生使用。这一定位决定了它有两个特点:一是受众的针对性强,即一至九年级的中小学生;二是定价具有普惠性,让这套图书更加物美价廉,但这也决定了从材料使用到装帧工艺都有许多限制。基于这些现实情况,这套图书的整体装帧只能在视觉感受上做文章,运用具有视觉冲击力和趣味性的视觉元素引起学生们的关注。设计师在实现“好看”的同时,还尝试从视觉上把平时难以看出关联的事物联系在一起,激发孩子们的想象力,让他们对平时习以为常的生活空间、环境和事物产生好奇心,从而更加热爱生活,学习从视觉体验中感受美和幸福的能力。可以说,这套书的设计与内容打了个联手,从内容到形式都尝试渗透新时代的美育精神。