糖皮质激素在新型冠状病毒肺炎治疗中的应用

马元 陈中琦 贾心予 黄茂

南京医科大学第一附属医院呼吸与危重症医学科210029

新型冠状病毒,即严重急性呼吸综合征冠状病毒2(severe acute respiratory syndrome coronavirus 2,SARSCo V-2)是已知的第7种可感染人类的冠状病毒[1]。前6种中,4种冠状病毒(Hco V-229E、Hco V-NL63、Hco VHKU1、Hco V-OC43)仅引起轻症呼吸道感染,只有严重急性呼吸系统综合征冠状病毒(severe acute respiratory syndrome coronavirus,SARS-Co V)和中东呼吸综合征冠状病毒(Middle East respiratory syndrome coronavirus,MERS-Co V)可引起致命的肺炎。最新研究通过二代测序技术和系统发育分析表明SARS-Co V-2是一种新型、感染人类的β冠状病毒,并通过结构分析表明SARS-Co V-2可能与人类血管紧张素转换酶2(angiotensin converting enzyme 2,ACE2)受体结合而入侵人体[2]。

糖皮质激素(glucocorticoids,GCS)是机体内极为重要的一类调节分子,它对机体的发育、生长、代谢以及免疫功能等起着重要调节作用,是机体应激反应最重要的调节激素,也是临床上使用最为广泛而有效的抗炎和免疫抑制剂。我国新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情控制已见成效,但临床一线对GCS的应用仍存在较大争议。本文旨在从COVID-19的发病机制探讨GCS的适应证及用法用量,以期供临床参考。

1 COVID-19的发病机制

1.1 病理生理改变与临床表现 SARS-Co V-2病毒侵入呼吸道上皮细胞后不断复制,新的病毒颗粒释放并播散,继续感染其他细胞。被感染的上皮细胞发生变性、坏死、溶解或脱落,其招募的免疫细胞分泌细胞因子。上述病毒代谢产物、细胞坏死产物以及细胞因子成为热原,作用于体温调节中枢,使体温持续升高[3]。因此,体温持续性升高常提示病毒不断复制及大量细胞因子产生。

病毒侵入肺泡上皮细胞和血管内皮细胞后,引起肺毛细血管的损伤,增加毛细血管通透性,导致水、电解质的运输障碍而产生间质水肿,伴大量淋巴细胞、单核细胞和浆细胞浸润,肺内出现混有单核细胞的浆液性渗出液;同时,病毒主要攻击的Ⅱ型肺泡上皮细胞损伤后表面活性物质减少或消失,进一步加重肺水肿和肺不张,导致氧合指标进行性恶化,可伴影像学迅速进展[3]。因此,氧合指标进行性恶化,影像学迅速进展往往提示病情进一步加重。

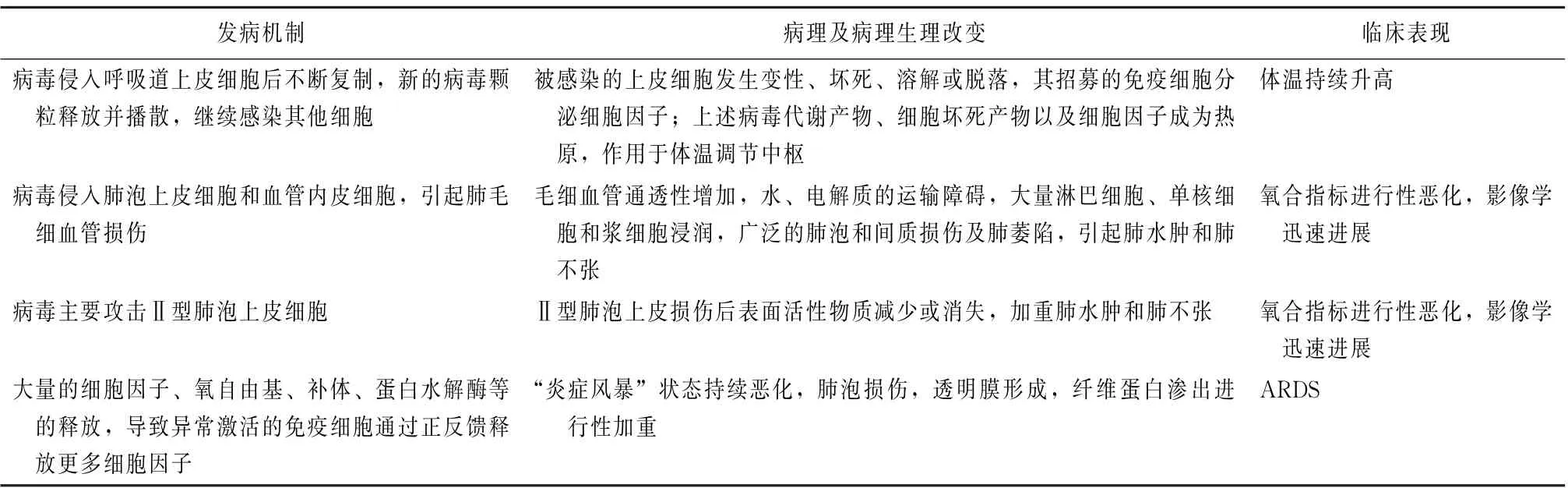

广泛的肺泡和间质损伤及肺萎陷、肺水肿,大量的细胞因子、氧自由基、补体、蛋白水解酶等的释放,导致异常激活的免疫细胞通过正反馈释放更多细胞因子,造成“炎症风暴”状态持续恶化[3]。除了促进肺泡损伤、透明膜形成、纤维蛋白渗出,造成急性非心源性肺水肿和顽固性低氧血症外,还会影响循环系统引发全身脏器功能障碍,出现肺外脏器受累甚至多器官功能障碍综合征(表1)。临床上,患者常表现为重型或危重型。

1.2 “炎症风暴”与IL-6 “早期炎症风暴”主要由病毒感染直接诱导肺泡巨噬细胞、上皮细胞和内皮细胞产生大量炎症因子;“次级炎症风暴”主要由病毒感染后期不同活化T淋巴细胞亚群所诱导[4]。文献报道COVID-19细胞因子风暴特点与SARS不同,SARS患者血清中促炎细胞因子如IL-1β、IL-6、IL-12、IFN-γ、IP-10和MCP-1增加,而COVID-19患者感染初期IL-1β、IL-1RA、IL-7、IL-8、IL-9、IL-10、basicFGF、G-CSF、GM-CSF、IFN-γ、IP10、MCP-1、MIP-1A、MIP-1B、PDGF、TNF-α和VEGF均 有 升 高;IL-5、IL-12p70、IL-15、Eotaxin和RANTES无改变;重症患者(ICU)和非重症患者相比,IL-2、IL-7、IL-10、G-CSF、IP10、MCP-1、MIP-1A和TNF-α升高[5]。

多中心回顾性研究显示,超过50%的COVID-19患者伴有IL-6水平升高[6],且死亡组患者IL-6升高尤为明显[7]。其他多份报告也证实了IL-6升高与疾病严重程度有相关性,重症COVID-19患者IL-6水平明显升高[8-11]。IL-6参与调控多种炎症信号通路,且与IL-1β、TNF-α等多种炎症因子有交互作用,进一步介导多种免疫细胞聚集,诱导“次级炎症风暴”的产生和持续。在多种炎症相关性疾病中,GCS能够显著抑制IL-6水平[12-13]。据此推断,IL-6水平升高可能提示COVID-19患者病情进展,GCS可能对控制COVID-19患者病情有一定作用。

2 GCS使用的争议

GCS在病毒性肺炎中的应用结论不一[14]。对于冠状病毒感染,有关SARS的研究结果表明,GCS会减缓病毒的清除[15],且有一定的不良反应发生率[16-17]。但亦有研究表明,在影像学快速进展和呼吸困难加重时,及时采用无创持续气道正压通气和GCS是有效的方案。适量使用GCS(甲强龙40~80 mg/d)能明显改善SARS患者的临床症状,减轻病变进展程度,加快肺部病变的吸收以及减少机械通气的使用,降低病死率[18-21]。与大剂量激素治疗组(甲强龙320~640 mg/d)相比,中低剂量组(甲强龙40~80 mg/d)可缩短住院时间[18]。GCS在治疗MERS患者中亦有争议[22]。

对于SARS-Co V-2感染,WHO的相关重症感染临床指南[23]建议,除非特殊原因,严重急性呼吸道感染患者应避免常规使用GCS。Russell等[24]认为,在非临床试验的情况下,GCS不应该用于治疗SARS-Co V-2所致肺损伤或休克。根据目前COVID-19已经发表的数据,4%的病例合并感染性休克,有研究结果提示感染性休克患者可以从GCS的使用中获益[25]。但亦有报道提示接受机械通气的感染性休克患者,使用GCS较安慰剂不能降低90天病死率。曹彬等[26]在《柳叶刀》提出,由于现有证据的方法学存在局限性,GCS治疗仍然存在争议。

GCS对COVID-19的治疗或许具有潜在风险,然而,在危重患者中严重的炎症反应和细胞因子相关的肺损伤可能会导致快速进展性肺炎的发生。病理报告指出,COVID-19的病理特征包括肺水肿和透明膜形成,呈现ARDS的病理改变,提示对于重症患者应考虑及时适当使用GCS及呼吸机支持以预防ARDS进展[3]。来自全球50多个国家的多中心回顾性研究显示,GCS被广泛用于ARDS患者的救治[27]。对9项符合条件的随机对照试验(randomized controlled trial,RCT)(1 667例患者)和6项队列研究(4 095例患者)的数据进行分析,GCS可显著降低ARDS的风险[28]。ARDS的严重程度和迁延情况取决于病原数量,特异性免疫应答出现的时间,以及特异性免疫细胞和细胞因子产生的量和时间,因此,理论上GCS在ARDS的早期应用更加有效[29]。然而GCS治疗ARDS的具体用法用量,意见也不一[30]。《新型冠状病毒肺炎糖皮质激素使用的建议》反对广泛使用GCS治疗COVID-19,但对于满足适应证的患者,应谨慎使用低至中等剂量的GCS(甲强龙为例,40~160mg/d)治疗[14]。

3 GCS的适应证

COVID-19的GCS治疗适应证依然存在争议,对于是否必须符合重型或危重型COVID-19方可使用GCS争议较大。有学者认为GCS主要是对已出现肺损伤的患者有效,故应谨慎用于重型或危重型患者[31]。但亦有专家共识认为,对于COVID-19普通型患者,具备有发展为重症的高危因素之一(持续高热、高龄、有严重基础疾病、前后两次对比胸部CT进展迅速),早期应用GCS可能获益[32]。

表1 新型冠状病毒肺炎发病机制和对应表现

理论上,GCS最好是应用于病毒复制得到抑制而机体炎症反应又很剧烈的时期,但该时机在临床实践中难以捕捉,即所谓“炎症风暴”状态难以把握,且无确切的指标。施毅[31]认为,SARS-Co V-2感染符合重型临床表现且达到下列条件时可以考虑为“炎症风暴”状态:高热持续不退,氧合指标进行性恶化;影像学显示病灶进展迅速;淋巴细胞绝对值不断下降;IL-6明显升高。结合COVID-19发病机制,上述临床表现可能提示病毒不断复制,侵入肺泡上皮细胞和血管内皮细胞,大量炎症细胞浸润,“次级炎症风暴”出现或即将出现。

依据《新型冠状病毒肺炎糖皮质激素使用的建议》[14],对于已确诊的成人患者,同时满足以下几点可考虑使用GCS:症状(包括发热、咳嗽或其他相关感染症状)发生10 d以内;影像学证实为肺炎且快速进展;静息未吸氧状态下,患者血氧饱和度≤93%或呼吸急促(呼吸频率≥30次/min)或氧合指数≤300 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)。

根据上述发病机制及病理表现,当患者出现“炎症风暴”倾向时,即给予适当GCS可能会更多获益。然而,对于严重淋巴细胞减低(外周血淋巴细胞绝对值<300/μl)[14],可能提示患者出现“免疫耗竭”,此时GCS应当慎用,以免严重抑制患者免疫功能而导致一系列不良反应和危害。

4 GCS用法、用量和疗程

抗炎治疗的时间窗非常重要。据报道,COVID-19重症患者通常在发病后1~2周突然恶化(对应“次级炎症风暴”发生时期),在此极短的时间窗内及时开始抗炎治疗,可能获得较好疗效[4]。对江苏省12个地区28家医院的67例COVID-19疑难病例(包括1例轻型、13例普通型、45例重型和8例危重症患者)的数据进行回顾性分析显示,67例患者中38例(56.7%)使用GCS,其中32例(47.8%)为重型或危重型患者,平均使用GCS时间为8 d[32]。研究报道,GCS短期治疗可以提高SaO2和氧合指数(即PaO2/吸气氧分压),同时促进肺部病灶的吸收[33]。近期英国报道一项RCT研究,2 104例患者给予口服或静脉使用地塞米松6 mg/d治疗,疗程10 d,其余4 321例患者仅接受常规治疗;初步结果显示,地塞米松治疗组可显著降低COVID-19患者28天死亡率[34]。

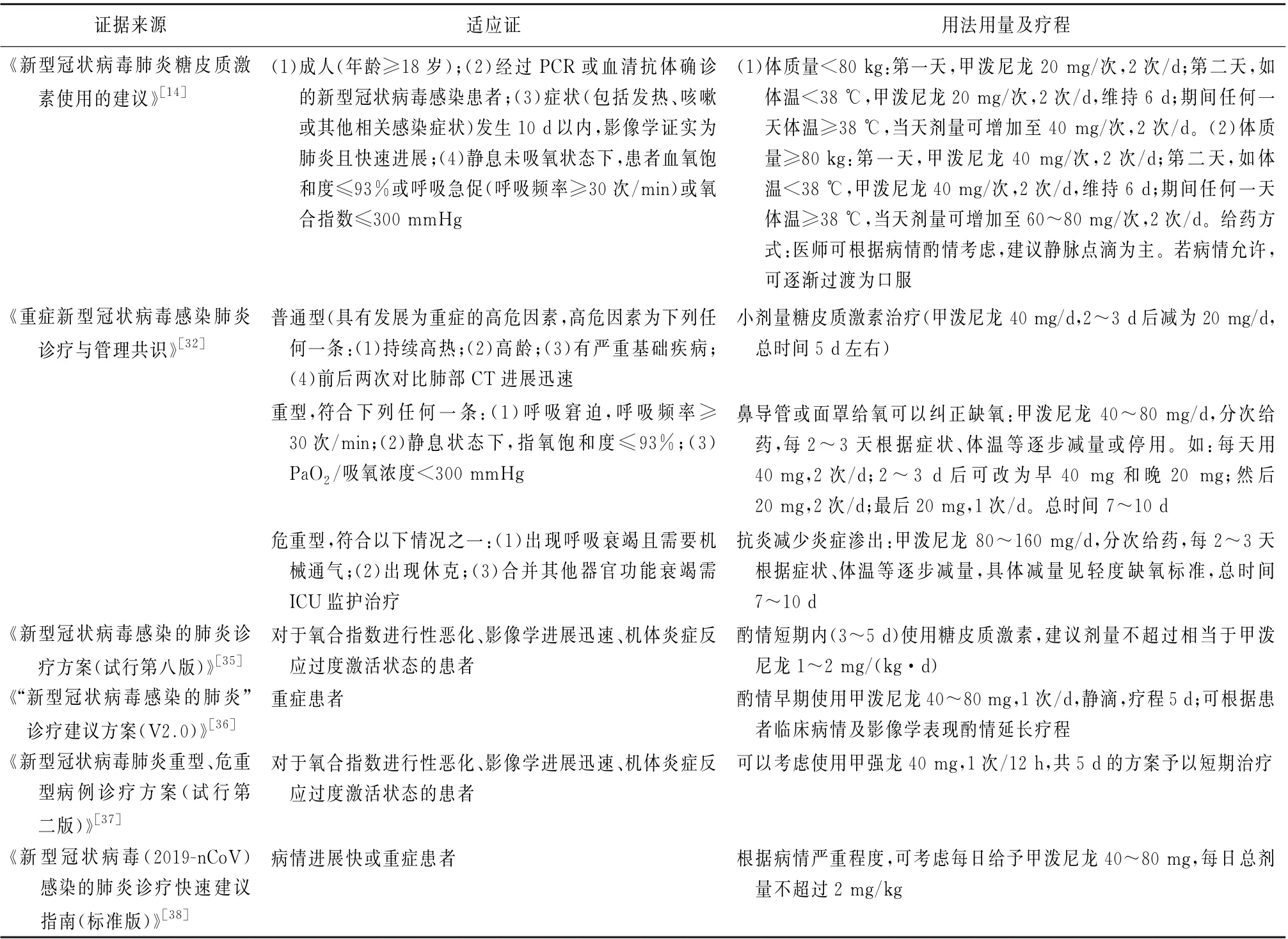

综合不同方案的推荐剂量和疗程,以甲强龙为代表,剂量40~160 mg/d;疗程通常为5 d,其中危重型疗程为7~10 d(表2)[14,32,35-38]。临床上可根据病情酌情考虑给药方式,建议静脉点滴为主。若病情允许,可逐渐过渡为口服。

5 GCS的不良反应、监测及随访

GCS的常见不良反应包括延长病毒清除时间,继发感染,代谢紊乱(水电解质、血糖、血脂),体质量增加,出血倾向,血压异常,骨质疏松,股骨头坏死等。上述不良反应也正是包括WHO在内的专家们反对COVID-19患者应用GCS的重要原因。然而,GCS的不良反应与用药量和疗程等密切相关,COVID-19患者短疗程使用GCS与风湿免疫系统疾病长期使用GCS的不良反应不可一概而论[39]。此外,现有的文献报道并未发现COVID-19患者中等剂量(40~160mg/d)、较短疗程(5~10d)使用GCS可显著延长病毒清除时间或增加继发感染的风险[39-40]。

然而,出于患者安全的考虑,使用GCS时仍应密切关注患者临床症状、体征的变化,监测血糖、电解质、心肝肾功能等实验室指标,定期复查感染指标、胸部CT等[40]。注意适当补充维生素D和钙,以及关注骨和关节疼痛、活动状况等。

6 总结

GCS是一把双刃剑,使用前需充分权衡。对于出现“炎症风暴”倾向的COVID-19患者,推荐早期、谨慎、中低剂量、短程使用。关于GCS在COVID-19中如何使用,目前尚无决定性的临床证据,需要进一步的RCT为治疗方法提出更多有力证据。针对GCS的临床研究,最为理想的是双盲RCT。然而,面对严重威胁生命的突发公众卫生事件,RCT的设计和实施面临重大挑战。例如,对于符合GCS适应证,却分在非GCS治疗组的患者,是否违背伦理原则?重症患者是否能提供知情同意?同时,对照组药物的选择与制备,疫情缓解患者数量减少等问题也需考虑[41-42]。期待未来的回顾性研究和临床试验结果为研究人员提供更清晰的解决上述问题的思路。

利益冲突所有作者均声明不存在利益冲突

表2 新型冠状病毒肺炎患者糖皮质激素适应证和用法用量