人类学仪式理论视角下文化产业“神圣游程”体验模式

冯一鸣,张立波,周玲强

(1.浙江大学 管理学院,浙江 杭州 310012;2.中国海洋大学 管理学院,山东 青岛 266100;3.北京大学 文化产业研究院,北京 100871)

一、问题的提出

无休止的“逃”与“返”是现代社会的独特风景,“工作是为了休闲,休闲只有一个目的——逃避工作,一个恶性的循环”[1]。人们总希望打破平淡、庸俗的生活,逃向某个救赎、审视、慰藉自我的彼岸,又需要及时回归日常生活,重新被整合到现代社会体系中[2]。游戏、电影、电视、图书、戏剧、会展等文化产业形式常常成为人们首选的逃离之所,其内容建构起异于日常生活的虚幻世界,成为接纳人们的精神岛屿。在这里,日常生活的忧郁和烦恼被暂时忘却,压抑的情绪得到释放,低迷的情感有所改善。随着文化消费的结束,人们更新了状态,精神焕发地投身于下一阶段的生活。文化产业场域[3]与日常生活间的无休止循环几乎贯穿每个现代人的生命历程。

显然,在该循环过程中,人们的体验是变化的,且呈现出有规律的起伏流转[4](83~85)。当下的文化产业研究存在“看场不看人”的弊端,即重视分析文化产业的场景、场域和模式,但忽视文化消费者的主观体验。对文化消费体验研究甚少,遑论从体验角度分析上述循环过程。在文化产业“体验为王”的发展趋势下[5],填补这些理论空白的必要性不言而喻。

对此,本文提出并试图回答以下问题:产生上述循环过程的社会背景是什么,消费者在该过程中的体验是如何变化的?对这些问题的回答可以对文化产业研究与实践作出以下贡献:第一,深描消费者在日常生活与文化产业之间的循环穿梭体验,并将其建构为一个宏观的、动态的文化消费体验的缩模,弥补学界对文化消费者主观体验研究的不足,为未来相关实证研究做基础理论的铺垫;第二,将文化消费前动机和消费后体验连接起来,推动文化消费者研究向“追踪研究范式”转型;第三,从宏观社会视角揭示文化产业作为一种社会事实而存在,以及其背后的动力机制;第四,对实践而言,深入了解消费者心理变化过程,更科学、灵活、有针对性地提供文化产品和服务。

本文基于人类学仪式理论,着眼于消费者在日常生活与文化产业之间往返循环的体验变化,建构起该体验过程的缩模——文化产业“神圣游程”体验模式,并在文旅融合背景下,将文化产业“神圣游程”体验模式与旅游“神圣游程”体验模式进行对比分析。

二、文化产业“神圣游程”体验的社会背景与发生场景

(一)社会背景

文化产业是一个现代概念,如果脱离规模复制、流水线的现代工业生产形态[6](33),文化产业将无从生成。综观文化产业研究史,一个核心问题就是文化产业与现代性的关系。对此,以霍克海默、阿道尔诺为代表的法兰克福学派开展了大量研究,形成了“文化工业批判”的学术话语体系。其批判要点有三:上层权力和商业资本通过文化产业控制和改造大众;文化产业使文化商品化;文化产业是启蒙的负面后果和异化[7](107~110)。这种相对悲观的论调集中地批判了文化产业对现代性的依赖、服从等“喜好”的一面,却忽略了大众借助文化产业来反叛现代性,即文化产业对现代性“厌恶”的一面。

事实上,随着生存异化、生活程式规范化、生态环境劣质化等[8]现代性负面后果的凸显,大众已经在很大程度上把文化产业视为反抗现代性阴暗面的工具。后情感主义学者梅斯特罗维奇认为,文化产业为大众提供了自由的空间,而法兰克福学派的观点高估了理性主义,忽略了人的感性[9]。艺术社会主义学者莫里斯认为,现代性是“值得痛恨”的,当艺术“产业化”之后,也能发挥与纯粹的艺术类似的效能,即让大众逃离现代日常生活的平庸,摆脱被奴役的境遇[10]。例如,电影是枯燥工作的调和剂,乡村传统文化网络直播节目可缓解都市文化症候,文创产品为单调的生活注入了美感,网络游戏营造了反叛日常的架空世界,凭借“诗和远方”的特性,文化产业成了人们现代日常生活的“避难所”“梦幻世界”[8]“彼岸”[11]“飞地”[12]。

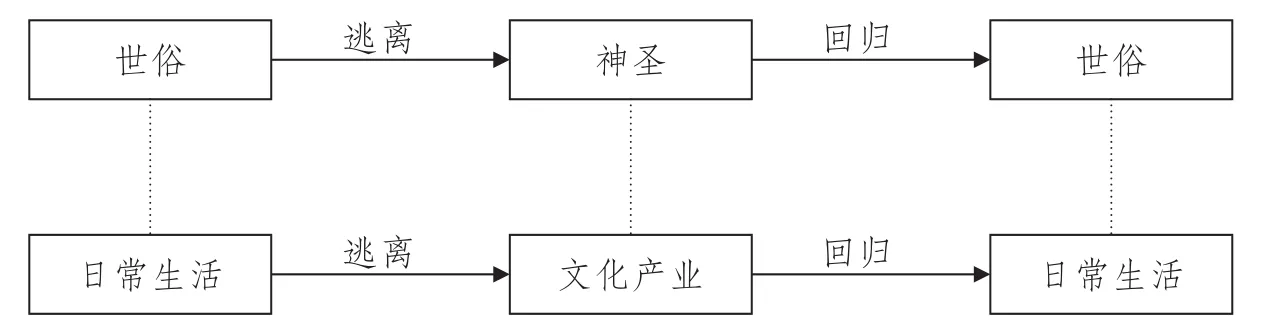

因此,本文认为,文化产业是对现代性的“好恶交织”(ambivalence)[13],它的存在和发展既依赖于现代性引致的技术进步、生活质量优化、可支配收入和休闲时间的增加,又是人们对不良的现代生存状态的逃离[8]。由于大众难以持续脱离日常生活,人们往往在日常生活与文化产业之间进行“逃离—回归—逃离”的往返循环,如图1所示。

图1:文化产业“神圣游程”体验的背景

(二)发生场景

文化消费体验与日常生活体验存在较强的异质性、对立性[14],人们在二者间切换时会产生明显、彻底的整体状态变化。这明确地指向了人类学领域的一个关键概念——仪式。

一方面,文化产业是一种让人们体验差异的存在,这呼应着涂尔干对宗教仪式的研究。他认为,在空间区隔(神圣场合与日常场合)、时间区隔(宗教节日与日常时间)的影响下,“神圣”与“世俗”的二元分殊长久贯穿在人类社会演进历程中。人们在二者间往返穿梭,也伴随着两种完全不同的体验[15](41~48)。另一方面,无论是由日常生活通向文化产业,还是由文化产业重返日常生活,消费者的前后状态、身份发生明显变化,这呼应了仪式研究的另一经典概念体系——“通过仪式”。范热内普将婚礼、分娩、成人礼等人们在身份转折阶段需要经历的特殊事件定义为“通过仪式”[16](9~12)。按照时间顺序,人们在“通过仪式”中依次脱离先前的身份和状态,经历不稳定的转变和过渡,实现新的身份和状态,分别对应着“分离”“阈限”“融合”三个步骤[17](94~97)。

显然,文化消费与上述仪式理论有较强的融通性。人们完整地进退于一场电影、一次游戏、一出剧目,实现了自我状态的更新再造,恰似历经朝圣一般的,由“世俗”到“神圣”,再返回“世俗”的“通过仪式”。在这种思路下,Couldry整合上述仪式理论,给予电视、报刊、广播等媒介以“通过仪式”的指喻[18],它们给予大众在现实世界(“世俗”)与媒介世界(“神圣”)穿梭的机会。进入媒介世界,人们“具身”于特殊的规范、价值和观念系统中,用异于日常的规则来审视、改变自我;返回日常秩序后,人们的身份、地位、文化认同都会得到不同程度的更新[19]。这一理论随后推广运用于新闻[20]、选秀节目[21]、庆典直播[22]、文化馆、艺术表演[23]、电竞游戏[24]等多种文化产业形式中,确证了“通过仪式”指喻在文化产业范围内的普适性。

因此,本文认为,人们在日常生活与文化产业之间的往返循环过程是一种“世俗”和“神圣”异质交替的“通过仪式”,消费者在其中发生状态转换,如图2所示。

图2:文化产业“神圣游程”体验的发生场景

三、文化产业“神圣游程”体验模式

(一)来自旅游人类学的启示

与Couldry对文化产业“通过仪式”的研究进路一致,旅游人类学者Graburn也在涂尔干和范热内普等学者的仪式理论基础上将旅游视为一种“通过仪式”[25](1~10)。但相比之下,Graburn的理论得到了较多学者更深入的探讨,使得旅游“通过仪式”中的消费者体验得到了更充分的解释,逐渐生成一个理论缩模——旅游“神圣游程”体验模式[26],如图3所示(A’、B’、C’、D’代指人们的综合状态)。

图3:旅游“神圣游程”体验模式

由于旅游与日常生活是异质的,消费者从日常生活进入旅游“神圣游程”时,其身心状态会发生积极的、彻底的转变,体现为B’C’高于A’;从旅游回归日常生活后,现代性的压制因素重现,消费者较佳的身心状态会逐渐消解,体现为D’低于B’C’;消费者回归日常生活后并非完全“回到原点”,而是旅游创造了新的自我,体现为D’高于A’。从经验上看,文化产业中的消费者也常产生类似的转换体验;从理论上看,上文已论证的文化产业属性与旅游属性存在融通性[8]。因此,旅游“神圣游程”体验模式可以为文化产业研究提供思路借鉴。

(二)文化产业“神圣游程”体验模式的三个阶段

“通过仪式”是“神圣游程”的理论基础。文化产业的“神圣游程”体验模式应符合“通过仪式”的阶段构成,即分离、阈限、融合三个阶段,它们分别指脱离旧境地、模糊过渡、融入新境地[16](9~12)。

1.分离:逃离现代性。人们与日常生活中的自我分离是文化产业“神圣游程”的始发点。该阶段往往发生于文化消费前的离开家庭、结束工作、结束学习等时间点。这其中,人们往往对即将面临的文化场景感到未知、期待甚至紧张、忐忑。

“分离”是现代性的后果。借用消费者行为学常用的“推拉理论”[27],它可以被理解为现代性的负面影响把人们“推出”日常生活,同时被文化产业一系列富有吸引力的属性“拉去”的一个临界点。现代社会是分层、结构化、规范的[8],在家庭、学校等场域,各种制度、阶层、伦理、资源规模化地运行,内隐着对大众的约束、控制和捆绑[28]。人们在这种负面影响下状态失衡,希望逃离日常生活,借助文化消费来寻求本真与意义[8]。在广受认可的“休闲动机量表”中,放松和避免日常压力等“刺激—回避性因素”被视为消费的主要动机之一[28],而激发该动机的首要原因无疑是现代性[8]。“畅爽理论”也认为,现代性导致的担忧、无聊、焦虑可能刺激人们通过一系列文化消费行为获得“畅爽”(flow)状态,以摆脱负面情感[29]。

2.阈限:反结构互动仪式。阈限是通过仪式的核心,是人们脱离旧境地、进入新境地之间的模糊过渡阶段。该阶段发生大量反结构互动仪式[17](168~179)。特纳将人类社会关系分为结构状态和反结构状态,前者对应人们在日常生活中为社会所认同的惯常的、相对稳定的位置关系,如阶层、职务等;后者特指阈限中的社会关系,它打破日常生活的惯常结构,人与人之间更加平等、同质化[17](168~179)。与精英文化不同的是,文化产业通过现代性独有的装配流水线作业形式,使原本为少数人享有的文化大批量生产[4](88~89)。这样,人们有了更多理解、交流文化的机会,同时享受着与日常生活规范相背离的文化内容,这都代表着民主、平等的进程[30],也使文化产业易于营造出反结构互动仪式。

反结构互动仪式推动人们达到比日常生活更为积极的综合状态[31],它涉及四个构成要素:身体在场、边界性、共同关注、共享情感[32](87)。以电影为例,电影等文化产业形式历来被视为反结构的人际互动场所,其消费者位置关系颠覆了日常生活的结构状态(如上下级工作关系、家庭尊卑秩序等),营造了一个弥合人际差别的共同体[33](20~32)。在这个共同体中,观影者身体处于一个边界分明的场域内,形成身体在场、群体团结的关系网络。观影者将注意力聚焦于同一个事物,即影院中唯一发出大规模声光的电影荧幕[38]。平等的身份、共同的关注焦点使个体之间产生更加敏锐、共通的反应,使彼此能察觉、追随、交流[33](47~89)。情感波动持续共享,一种高峰情感——“共睦态”产生。这是一种团结、共鸣、高度亢奋的集体欢腾状态[17](168~202),任何感受都畅通无阻地在相互开放的心灵中传导。自由、轻松、愉悦等积极体验随之产生,推动人们达到比日常生活更为积极的综合状态[17](168~202)。在象征意义上,上述过程就是与“世俗”的日常生活相对立的反结构的“神圣”阶段,体现为图4中B’C’高于A’(图4中,A’、B’、C’、D’代指人们的综合状态)。除电影外,综艺电视节目[34]、社交软件[35]、游戏[36]等文化产业业态中也被证实有类似现象发生。

反结构互动仪式的边界必不可少。文化消费者只有知道哪些人共同参与“神圣游程”,以及哪些人被排除在外,才能让情感有方向地传导。消费者与文化产品的内容契合有助于形成这种边界[37]。任何一个文化产品的内容都是大量文化符号的集合,消费者需要通过主观“解码”来理解诸多符号所表征的意义[38]。人们是否理解、认同这些意义,决定其是否参与该意义共同体,这是一种由无形文化资本形成的边界[38]。

3.融合:复归现代性。融合指的是人们离开阈限,融入新的自我的阶段。随着文化消费结束,人们被迫复归日常生活,他们得到“再造”(recreation),而非回到与消费前相同的状态[39]。“再造”是综合性的,涵盖行为、认知、关系等方面,多方面变化综合起来,赋予人们类似宗教朝圣的生命的重生[40](247)。人们如同蓄满的电池一样,精力充沛地投入下一阶段的日常生活[41],体现为图4中D’高于A’;整体良好状态又将被现代性的日常生活消解,体现为图4中D’低于B’C’,这促使他们进行下一次文化消费。

图4:文化产业“神圣游程”体验模式

学界对文化资本循环再生现象的研究巧妙地解释了融合的发生机制。文化资本是一个人确认自我身份的重要因素,消费者与文化产品的深度接触能够将文化内容转化为自身的文化资本,有助于强化自我认同、社会认同,明确自我身份[42]。例如,热衷于艺术电影的人们在一次次观影仪式后强化对该电影流派的认同,更加明确自身的兴趣归属、社群归属、品位归属、理想归属乃至阶层归属,持续地积累与该电影流派对应的文化资本[38]。但是,文化资本是一个变量,很可能被某些因素损耗,导致身份相对不明确。若要持久巩固、明确身份,需要通过文化消费积累文化资本[43]。从这一角度看,分离可能产生于文化资本逐渐消耗导致的身份不明确,阈限使人们重新积累文化资本,聚合是文化资本积累到一定程度后对身份的重新明确。

在现代性背景下,人们在日常生活与文化产业之间的“逃离—回归”成为一种异质交替的“通过仪式”,人们在其中经历“世俗—神圣—世俗”的转换体验。这一过程可归纳为文化产业“神圣游程”体验模式。需要特别说明的是,“神圣”与“世俗”的二元分殊是人类学的经典话题[44],但在本文中更多的是为了彰显文化产业与日常生活之间的异质性,而非仅仅意味着狭义的“神圣”与“世俗”[45](19~32)。

上文所提及的文化产业理论,尤其是法兰克福学派理论内部存在很大分歧。文化产业的“神圣游程”体验模式恰好为这些矛盾点提供了一个高度自洽的整合框架。一方面,“本真文化”的超越、高雅渗透在文化产业中,使文化产业成为反叛日常生活的类宗教乌托邦[46]。另一方面,与之相矛盾的是,由于文化产业产生于装配流水线等现代性属性[34](20~32),它又不是纯粹的“本真文化”,它的模式化、虚幻性、操纵性让人们忘记现代性的阴暗面[4](78~80)。这是被动娱乐、情感补偿和虚幻的满足感,无法像纯粹的“本真文化”一样使人们保持清醒,追求更美好的世界[47]。

正是由于文化产业是“本真文化”与大众文化交汇博弈的产物[48],人们才一次又一次地通过文化产业进行逃离性逆反,随后又臣服于现代性。这种无法遁逃的怪圈恰好被整合进文化产业的“神圣游程”体验模式。该模式反映了一种现代性用以规制大众的、预设的、极度自洽的矛盾循环,它使人们从现代性中解脱出来,但目的反而在于将他们拉回原点,使其继续服从现代性[4](78~80)。这揭示出文化产业作为一种“社会事实”而出现的社会动力机制。

四、两种“神圣游程”体验模式的对比分析

文旅融合是当下的一个研究热点[49],下文将从“神圣游程”的两个本质属性——异质性体验、人际互动的角度,分析文化产业“神圣游程”体验模式和旅游“神圣游程”体验模式的异同,如图5所示。

图5:两种“神圣游程”体验模式的对比分析

(一)异质性体验差异

两种模式中的异质性体验所强调的重点不同。空间异质性[50]是旅游区别于日常生活的主要标志[51],而文化产业是“内容产业”,其文化内容是区别于日常生活的主要标志。例如,毕业生处于特殊人生阶段,在日常生活中经历学业压力、规章约束、负面情绪等现代性负面影响后[52],他们往往在毕业时参与远途毕业旅行[53]。凭借强烈的空间差异,毕业旅游彰显了独特性,成为毕业生脱离过去人生阶段、开启未来的重大人生事件[54]。相比之下,常见的文化消费大多依赖内容异质性。在工作后,人们通过电影、电子游戏的差异化内容转换思维,这对空间异质性不甚依赖。

(二)人际互动模式差异

在文化产业“神圣游程”体验模式和旅游“神圣游程”体验模式中,人际互动模式所强调的重点不同,引发关于文化产业“双重具身”范式的探讨。在这两种模式中,人际互动使人们颠覆现代社会的等级关系、组织制度等结构性因素,产生“共睦态”的情感体验[17](168~202)。一般情况下,旅游中的人际互动模式强调现实互动,旅游者、地方居民等群体聚集于同一现实空间,借助“凝视”、物质交换等方式构建人际关系[28]。而虚拟与现实的分离、互融是文化产业的基本属性之一[55],现实互动不是必要条件。人们既可以独自在互联网社交平台的虚拟空间中构建人际关系,也可以在影院等物理空间进行真人互动,还可以在多人电竞游戏厅参与虚拟与现实交融的互动仪式。

因此,“双重具身”可能成为看待文化产业现象的独特方式。“具身”将人的体验作为研究核心,尊重身体的主体性,认为身体是联结个体与世界的通道和体验载体[56]。无论是法兰克福学派和伯明翰学派关于文化产业对人的影响的争论,或是文化产业商业模式的“体验为王”论,还是文化产业场景、场域和空间的相关研究,都以“具身”为前提。文化产业中,消费者身体嵌入的场域往往一分为二:现实场域和虚拟场域,人们同时在两种场域中发生互动。“双重具身”范式可能成为具备完整的本体论、认识论、方法论的文化产业研究范式。该范式应当将体验视为文化消费的基础构成,将文化消费视为人的身体与现实、虚拟两种场域的互动体验在时间线索上的串联结果,有助于解决当代文化产业研究“看场不看人”“人场分离”的不平衡困境,有可能成为文化产业学独有的、超越不同问题区隔的一般性知识体系。

(三)体验差异的现代性生存哲学

文化产业“神圣游程”体验模式和旅游“神圣游程”体验模式在本质上具有同源性。当现代人的日常生活状态达到一定限度,就需要进行文化或旅游消费,当文化或旅游消费满足其需求后,人们又要复归日常生活。这反映出现代社会普遍存在的“体验差异”取向,即生命需要在不同单元的交替周期中延续。西美尔认为,人是天生的越境者,既能意识到自己存在于某边界中,又自觉超越该边界,不断打破现实中连续的自我。文化或旅游消费带来的异质性体验虽然脱离于日常生活的连续统一性,但却与日常生活邻接,构成个体现实存在的生活整体[14]。“神圣游程”体验模式的高凸部分是越境体验,平坦部分是连续统一的日常生活体验,二者交替连接而成的阶梯式曲线即是现代性背景下人们的越境轨迹。

五、结 语

文化产业是对现代性的“好恶交织”。消费者在日常生活与文化产业间进行“逃离—回归”的循环往返,产生“世俗—神圣—世俗”的转换体验。该过程可表示为文化产业的“神圣游程”体验模式,由分离、阈限、聚合三个阶段构成。其与旅游“神圣游程”体验模式在异质性体验和人际互动方面存在区别,但本质上同为“体验差异”的现代性生存哲学的体现。

文化产业类型多样,消费行为存在差异,“神圣游程”体验模式无法对所有的文化消费体验产生统一的解释功效,但是它是一个相对抽象的框架,有助于探寻文化产业的共通性,可为分析文化消费动机、文化消费体验提供基础理论参照。当前,文化和旅游融合发展已是大势所趋,二者关系需要得到再认识。本文将“神圣游程”模型由旅游人类学扩展到文化产业研究,论证了文化产业与旅游业的本质融通。现代性的自我矛盾导致人类异化,文化产业和旅游在该过程中起到了调节人类现代性生存、还原人的存在意义等作用,是人们单调、重复、无意义生活模式的反思与逃避[2],二者的融合是现代性发展到一定程度的必然结果。

文化产业“神圣游程”体验模式的细节有待未来研究给予更充分关注。该模式基于人类学仪式理论,以民族志方法进行个案探讨,消费者进行文化消费时的心理动荡现象需要深入探索,曲线的高低起伏可以揭示消费者某些心理变量(如活力、心理资源、情感能量等)的变化过程,未来研究可以运用访谈、实验、问卷等实证方法加以讨论。