彩超、CT及MRI在肾上腺占位性病变诊断中应用比较

王慧芳 陈王涛 田娟

(榆林市第一医院,(1.影像科;(2.超声科,陕西 榆林 719000)

肾上腺为人体内分泌器官,其可有效分泌肾上腺皮质类固醇激素,有利于调控及参与生理代谢,但其结构较为复杂,位置隐蔽,体积较小,加之占位病变类型具有多样性,促使其临床诊断难度系数较高[1]。此外,经腹腔镜切除肾上腺肿瘤为临床治疗该疾病患者的有效术式,具有微创、恢复速度较快等多种优势,但其术前需确定患者体内肿瘤的形态、位置、大小及有无转移等[2]。故探求有效的诊断方式显得尤为重要。超声、CT与核磁共振成像(MRI)等均为临床诊断该疾病的有效手段,但其诊断准确率存在一定差异性。本文旨在探讨彩超、CT及MRI对肾上腺占位性病变的诊断价值,以期为临床手术顺利进行提供有效依据。

1 资料与方法

1.1一般资料 选取2016年2月至2018年1月在我院就诊的101例肾上腺占位性病变患者的临床资料进行回顾性分析,其中男57例,女44例;年龄26~73岁,平均(49.87±3.86)岁;体质量指数(BMI)18.2~22.9 kg/m2,平均(20.56±0.57)kg/m2;疾病史:恶性肿瘤史4例,胸部外伤史10例,高血压史50例;术后病理检查结果:囊肿11例,转移瘤18例,皮脂腺癌20例,髓样脂肪瘤24例,嗜铬细胞瘤28例。纳入标准:无造影剂过敏史者;影像学资料以及临床资料均完整者;存在腰酸痛、多尿伴全身乏力、心悸等临床表现者。排除标准:严重器官功能衰竭者;过敏体质者;先天性心脏病者;凝血功能障碍者;有人工金属心脏瓣膜、神经刺激器、心脏起搏器、金属假体、铁磁性异物者;表达障碍或精神疾病者;重度高热者;早期妊娠者;癫痫者。

1.2方法 彩超检查方法:检查仪器为西门子ACUSON X150型彩色多普勒超声诊断仪器,患者取仰卧位,经横向及纵向对其肾上腺区进行扫描,找寻患者体内右肾上腺病变(肝脏、右肾上极以及下腔静脉处)与左肾上腺病变(脾脏、左肾上极以及腹主动脉),而后进行常规超声检查,检查部位为左、右肾上腺区,观察肿瘤回声、性状与包膜情况,注意血流信号与周围血管、周围脏器以及内部回声间的关系。CT检查方法:采用飞利浦brilliance64层螺旋CT机,调整参数如下:电压120 kV,电流200~300 mA,层厚2.5~5 mm,扫描范围:右膈顶-双肾下极,可进一步对患者给予平扫及增强扫描;增强扫描:于患者肘静脉处,经高压注射器团主1.5~2 ml/kg碘海醇注射液(宁波市天衡制药有限公司,国药准字H10980321),注射流率控制在2~3 ml/s。MRI检查方法:患者取仰卧位,采用飞利浦 Achieva 1.5T 磁共振成像系统进行检测,调整相关参数如下:层间距1 mm,层厚3 mm,矩阵512×512,扫描序列如下:快速自旋回波T2WI,横断位自旋回波T1WI,冠状位T1WI,增强扫描:经患者静脉注射0.1 mmol/kg钆喷酸葡胺注射液(拜耳先灵医药,注册证号H20080146)。

1.3统计学方法 采用SPSS18.0软件进行数据处理,计数资料用%表示,采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

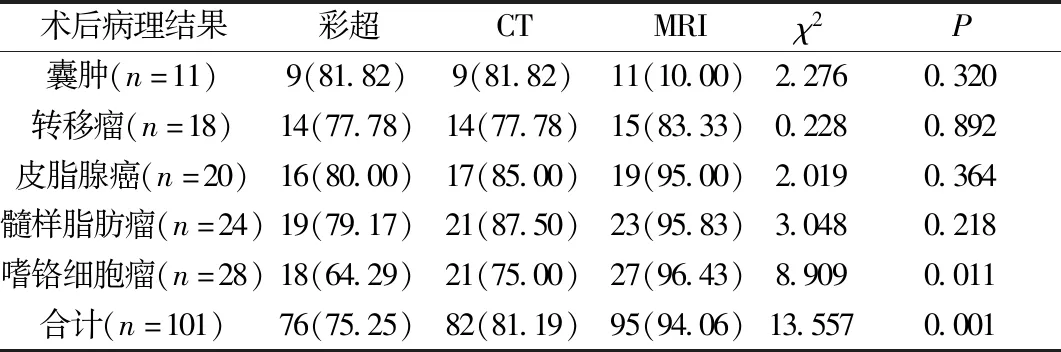

2.1不同检查方法的确诊结果 三种检查方式对囊肿、转移瘤、皮脂腺癌、髓样脂肪瘤的诊断准确率比较差异无统计学意义(P>0.05);MRI对嗜铬细胞瘤的诊断准确率高于彩超与CT(χ2=9.164、5.250,P<0.05);MRI总体诊断准确率均高于彩超与CT(χ2=13.756、7.715,P<0.05)。见表1。

表1 不同检查方法诊断结果对比n(%)

2.2影像学表现 (1)彩超影像学表现:囊肿:无回声暗区,边缘清晰,后方回声呈现增强现象;转移瘤:血流信号较丰富,分布不均,回声低;皮脂腺癌:光点细,中等回声;髓样脂肪瘤:瘤体软,光点粗,分布不均匀,回声高,且可随患者呼吸形态发生改变;嗜铬细胞瘤:球形感,分布均匀,低回声。(2)CT影像学表现:囊肿:无强化,低密度;转移瘤:双侧发病,非均匀性强化,当肿瘤体积较大时,中央可见不规则的坏死液化区;皮脂腺癌:可见钙化,环状强化,密度不均匀;髓样脂肪瘤:CT值为120~180 Hu间,脂肪密度特异性较强;嗜铬细胞瘤:密度均匀,以卵圆形为主。(3)MRI影像学表现:囊肿:横断位T2WI表现为长T2信号,冠状位T1WI表现为长T1信号,边界光滑;转移瘤:密度与信号不均匀,信号较强;皮质腺癌:肿块不规则,肿块边缘可见分叶状,密度与型号均不均匀,经增强扫描后可见不均匀强化,且多伴有脂肪沉积、坏死与钙化现象;髓样脂肪瘤:团块样分离或不规则条索,增强扫描可见轻度、中度不规则强化;嗜铬细胞瘤:超过脂肪且肿瘤信号较强。

3 讨 论

现阶段,随着影像技术的不断发展,促使MRI、CT薄层扫描及高分辨率超声技术得以大范围使用,其可有效显示局部解剖关系,提供定位,利于提高诊断准确率。有文献[3]表明,肾上腺占位性病变患者在检查过程,常易受脂肪、胃肠道气体等影响,致使临床确诊较为困难。此外,若患者体内肿瘤较大,将对肿瘤周围血管、脏器等产生挤压力,不仅易影响解剖结构,还将增加诊断难度[4]。本文结果显示,三种检查方式对囊肿、转移瘤、皮脂腺癌、髓样脂肪瘤的诊断准确率虽无明显差异,但MRI对嗜铬细胞瘤的诊断准确率高于彩超与CT,MRI总体诊断准确率均高于彩超与CT,提示MRI为诊断肾上腺占位性病变患者的有效手段,且其诊断准确率明显高于彩超与CT两种影像技术。

彩超具有灵活性高于无创等优势,对体液较为敏感,利于有效鉴别血肿与肾上腺囊肿等疾病[5]。可通过观察患者体内肾上腺周围腔隙积液情况,以进一步判断患者脏器损伤程度,并可明确患者是否需要接受急诊手术治疗。但与彩超相比,CT检查的诊断效能更好,其可通过三维重建等技术,清晰显示占位性病变的实际情况,包括大小及形态等,有利于临床了解肿瘤内部结构、肿瘤周围组织解剖关系等,并给予定性诊断[6]。彩超虽可获得上述相关信息,且可查看内部血供情况,但其易受到医师扫查习惯及切面不确定性等因素的影响,且影像学图像的直观性低于CT。除此之外,CT可对患者机体内占位病变内部组织的密度给予有效分析[7]。但当出现病灶体积较大以及囊壁增厚等现象时,其诊断准确性将明显降低,易与肾上极囊肿、肾上腺肿瘤、腹膜后占位及肝囊肿等混淆。MRI具有多参数、多方位、多序列成像以及软组织分辨能力较高等优势,经冠状位扫描,利于分析患者肾上腺肿瘤来源、肾上腺肿瘤特征等,具有明显优势,且该诊断技术对病变信号较为敏感,利于临床做出准确的定性诊断[8]。在MRI检查过程中,其扫描范围包括膈肌-腹主动脉分支部,检查更为全面,但对于无功能腺瘤、转移瘤及间质肿瘤等定性诊断难度较高的病灶,可将CT检查与MRI相结合,以进一步降低误诊与漏诊率[9]。

综上所述,MRI对肾上腺占位性病变的诊断准确率最高,但临床可依据患者实际情况,与其他诊断技术相结合,以进一步提高诊断准确率。