重大疫情防控中非政府组织作用的优化

——基于政府和非政府组织的演化博弈分析

胡 联,缪 宁,陈 天

(安徽财经大学 经济学院,安徽 蚌埠233030)

一、引言

自1987 年英国首次报道疯牛病以来,危害人类生命健康的重大传染病疫情逐渐从欧洲扩散到全世界,严重危害着人们的健康,影响着人们的生活。例如,1988 年在中国上海爆发的甲肝,导致数十万人感染;1999 年在我国苏皖一带爆发的O157:H7,超过两万人感染。根据WHO 的统计,2003 年席卷全球的“非典”疫情,导致全球30 个国家和地区的感染病例高达6054 例,死亡417 例。2009 年在我国爆发的甲型H1N1 流感,截至2010 年3 月,累计确诊病例约12.7 万例,死亡800 例。2020 年突然爆发的新冠疫情是新中国成立以来我国遭遇的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的重大突发公共卫生事件,它严重威胁着人类的生命安全。因此,积极做好重大突发公共卫生事件的应急防控工作是保护人类生命健康的重中之重。中国共产党十九届四中全会强调指出要“发挥群团组织、社会组织作用,实现政府治理和社会调节,夯实基层社会治理基础”。在此次新冠疫情防控中,中国政府积极应对,打响了疫情防控的人民战、总体战、阻击战,夺取了全国抗疫斗争胜利的重大战略成果。当前,疫情仍在全球蔓延,国内零星散发病例和局部暴发疫情的风险仍然存在,中国政府紧抓常态化疫情防控,毫不松懈,为夺取抗疫斗争的全面胜利积极努力。中国非政府组织在此次疫情防控中也积极参与,发挥了积极作用。根据中国社会组织网的统计,2017 年中国社会组织达到801083 个,其中基金会6322 个,社会团体373194 个。不过,虽然目前全国已经拥有86万个社会组织,但是真正能够参与灾害应急救助的专业机构不多。

从理论上说,在重大疫情防控中非政府组织的参与应该能够有效配合政府的工作,取得好的成效,但从现实上看效果仍不够理想。究其原因有三:第一,中国非政府组织力量不够强,缺乏有力的支持。虽然非政府组织贴近社会和民众,组织灵活,擅长与公众沟通,能够调动广大群众对大型公共事件的参与积极性,但是由于其在组织动员、管理团队建设以及国内外合作方面经验不足,其能力还有待提高。在现实中,政府统筹仍占据主导地位,非政府组织参与度仍然较低。第二,政府与非政府组织互动还存在一定的利益困境。公共事件中地方政府和非政府组织都是基于自身获益情况衡量与对方共事的态度,如果双方基于自利性评估不能达成积极共事的一致,则可能导致非政府组织与政府组织之间形成双方受损的“囚徒困境”。第三,政府与非政府组织之间的协作机制不健全。政府与非政府组织之间缺乏专业的对接,缺乏强效的危机沟通平台,这就使非政府组织的参与无法起到强力有效的作用。

2008 年汶川大地震后,中国非政府组织在抗震救灾和恢复重建中发挥了重要作用。另外,非政府组织在雅安地震、玉树地震等一系列重大事件处置上也显出自身的优势,可见,非政府组织能够有效填补政府分配机制的失灵之处。但为何此次新冠疫情防控中非政府组织仍然参与不足?如何才能优化非政府组织在重大疫情防控中的作用?本文对这些问题进行了研究。

二、重大疫情防控中非政府组织参与的理论基础

(一)政府(市场)失灵理论

美国经济学家伯顿·韦斯布罗德(Burton A. Weisbrod,1974)通过对政府和市场不能提供公共物品的局限性的论证证明了非政府组织存在的必要性,并在早期政府失灵理论的基础上提出了相对完整的政府失灵理论。他认为,在面临公共突发事件时,非营利组织与政府组织相比,前者可以提供更加充足的公共物品和更加及时有效的公共服务。[1]由于政府机构在进行资源分配时效率低下,在进行公共决策时无法达到预想的效果,同时还存在寻租行为,使政府部门在面对公共物品的分配时可能会做出降低经济效率甚至无法改善经济效率的决策,由此产生政府失灵。杨菡(2008)认为仅仅依靠政府的力量去处理突发公共事件会因为政府流程的复杂,或者信息的不及时公布而延缓突发公共事件的及时处理。[2]相比较而言,非政府组织在处理突发公共事件的过程中则减少了发展中国家制度缺陷带来的成本。另外,政府失灵还表现在绝大多数时候政府的决策不会考虑到少数群体和特殊群体的利益,只能代表大部分普通公民的需要,仅仅通过政府的干预也还是无法弥补市场失灵。邹慧君(2010)认为在面临突发公共事件中,政府与非政府组织的合作管理是社会发展的必然要求。[3]蔺俊萍(2010)认为从近年来政府在面对突发事件时所表现的处理不及时、补给不到位、信息不全面来看,仅仅依靠政府发挥主导作用是不够的,非政府组织有助于调动各种社会力量和资源广泛参与。[4]王景(2011)认为在多元化的公共危机管理主体体系中,非政府组织已经成为不可替代的重要参与力量。[5]另外,萨拉蒙认为政府机制局限性的存在等,使政府渐渐失去了社会公众的支持,人们逐渐偏好于由非政府组织提供的服务。唐雷(2014)、肖黎(2016)、Mercer M.A(1991)和Judith W. Overall(2011)等人基于非政府组织在面对重大突发公共事件时的应急处理,认为非政府组织具有专业程度更高、反应速度更快、救援力量更强大、救援活动更灵活多样等优势。[6-9]Xian Xingchen(2019)认为非政府组织参与重大突发事件具有一定的现实背景和意义,并突出强调了非政府组织在重大紧急情况的应急管理方面应发挥的作用。[10]这便是非政府组织有效参与的政府失灵理论基础。

(二)公共治理理论

公共治理指的是政府和其他民间组织组成自组织网络,共同参与公共事务管理,谋求公共利益的最大化,并共同承担责任的治理形式。因此,公共治理理论强调的是政府、市场和社会三种力量的共同作用。在政府、社会和市场三者之间存在着协商合作的关系,以合理分工为前提,以互信互通为基础,共同管理和应对重大突发公共事件。另外,为了促进社会良治,政府应当适当降低对社会公众的管制,逐渐将权力移向民众基层,以便于社会组织应对突发事件时可以快速有效地号召社会大众。综上所述,公共治理理论强调的是政府、社会和市场三者之间的协作与互动机制,基于公共治理理论,政府既要不断加强与市场、社会力量的联系、沟通与协作,又要向社会分权。公共治理理论构成了政府与非政府组织互动协作的又一理论基础。

三、重大疫情防控中政府和非政府组织的演化博弈分析

在以往关于非政府组织在重大公共事件中的作用的研究文献中,史振厚(2005)基于博弈论的分析视角,研究分析了农村非政府组织与政府、市场甚至其他民间组织之间的博弈关系,提出了农村非政府组织进行自身组织建设的可行性途径。[11]刘祖云(2008)认为政府与非政府组织之间存在着先赋博弈结构,且在该博弈结构的背景下,二者展现出较为灵活的多元博弈策略。[12]林炜(2011)认为政府与非政府组织之间在面临重大突发事件时的危机管理是一场博弈的过程,并基于此建立行为策略博弈模型。[13]郭建华(2013)基于委托代理理论和博弈论的方法,通过建立相应的博弈模型分析非政府组织的内外部治理结构的运作机理。[14]邱甲龙(2014)认为政府与非政府组织之间的博弈是具有中国特色的多元博弈策略,既包括冲突关系中的博弈策略,也包括合作关系中的博弈策略。[15]白洁(2014)基于静态博弈论和动态博弈论探讨了政府与非政府组织之间的关系,并构建了经典博弈模型,对政府与非政府组织的合作模式和合作可能性进行分析,提出在竞和关系中双方的路径。[16]由此我们可以看出,前期的研究大部分是基于静态博弈的方法,但静态博弈的研究方法能刻画政府和非政府组织行为的动态复杂性吗?

为此,我们参考了张雪莲等(2008)、董志强(2008)和黄凯南(2009)的研究[17-19],采取演化博弈方法分析重大疫情防控中政府和非政府组织的行为,这相比于静态博弈更能刻画政府和非政府组织行为的复杂动态关系。在重大疫情防控中,政府承担着主导大局、统筹安排的重任,非政府组织则可以在政府统筹安排下积极参与。因此,在短时间内快速应对疫情时,如果非政府组织能够全力参与其中,则政府防控疫情的工作效率会更高。政府若能够对非政府组织参与疫情防控工作给予积极支持,那么非政府组织也能够获得政府给予的帮助和优惠,并在积极开展工作中提高自身水平,获得发展机遇。但疫情防控工作主体的增加,也会在积极参与的双方产生一些潜在成本,这会与收益一起影响防疫主体的行为选择。

我们可以将疫情防控过程中的政府支持与非政府组织参与看作一个动态博弈过程,并以演化博弈加以说明:政府可以选择积极支持非政府组织的工作,也可以选择一般支持,即政府以y、1- y 的概率选择{积极支持,一般支持}。另一方面,非政府组织可以选择全力参与到疫情中来,也可以选择一般参与,即非政府组织以x、1- x 的概率选择{全力参与,一般参与}。

当双方选择为{一般参与,一般支持}时,非政府组织和政府各自以一般状态进行工作,没有任何额外成本或额外收益。但是针对疫情防控进行的一般化工作也并非是无效的,因此定义非政府组织和政府一般化工作模式下的基本收益为I2与R2。而当博弈的任何一方转向积极时,主体也必然会改变工作模式,则定义非政府组织和政府积极化工作模式下的基本收益为I1与R1。

对于积极主动沟通、立法、帮助、约束等行为,独立设定其支付参数,并理解为基于基本收益进行增减的额外成本、额外收益。当博弈一方选择积极地与对方共同开展工作时,必然会付出主动进行沟通协作的成本(对政府而言,包含对非政府组织管理协调的成本),因此定义政府积极支持下的沟通协作成本为C1,非政府组织全力参与下的沟通协作成本为C2。

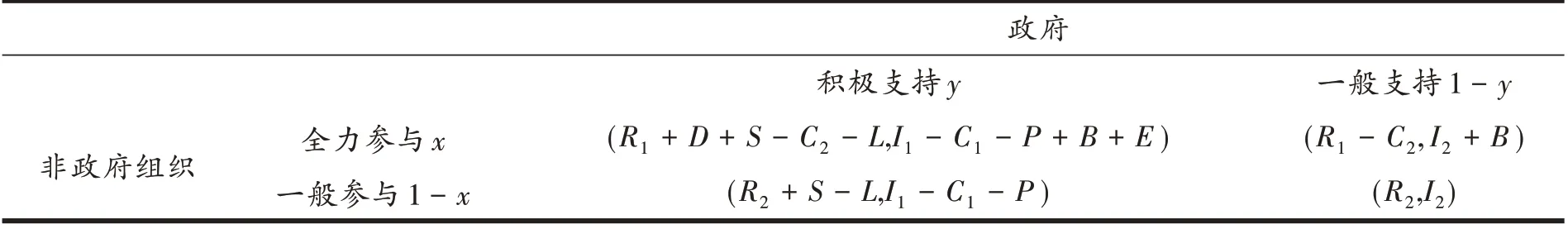

当政府积极支持非政府组织在疫情防控中的工作时,除了会使非政府组织获得工作帮助和政策优惠S,还需要制定相应政策和约束非政府组织的工作,这一部分付出成本为P,非政府组织会在更为严格的法律规范下开展工作,失去一部分自由度,受其潜在影响为L。但当非政府组织同样全力参与到工作中来,在双方的积极合作中,非政府组织获得发展机遇D,并因更强的专业性为政府带来工作效率的增额E,以及良好的社会效益B。定义政府选择一般支持时,不存在S、P,非政府组织不会受L 影响;只有双方积极共事,才能获得D、E。其中I1、I2、R1、R2、C1、C2、B、D、E、L、P、S >0。得到政府与非政府组织的演化博弈支付矩阵如表1 所示。

表1 非政府组织与政府的演化博弈支付矩阵

(一)演化博弈的复制动态

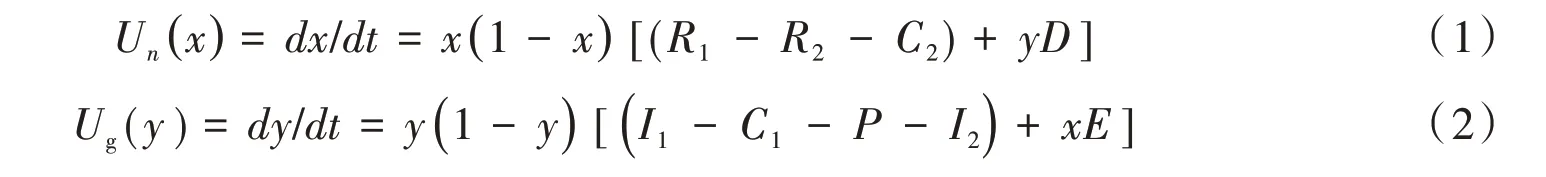

根据矩阵可算得政府和非政府组织的复制动态方程Un( )x 、Ug(y)如下:

联立两个博弈主体的复制动态方程,令:

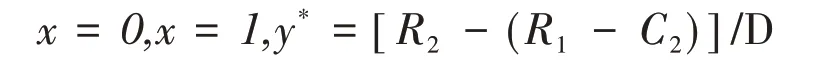

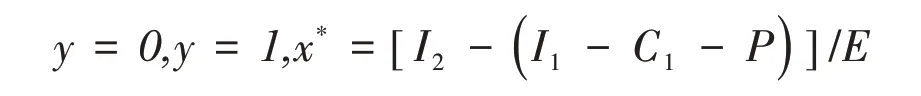

解微分方程得到结果如下:

得到政府与非政府组织演化博弈的五个局部均衡点O(0,0),A(0,1),B(1,0),C(1,1),D(x*,y*)。

(二)演化博弈稳定性分析

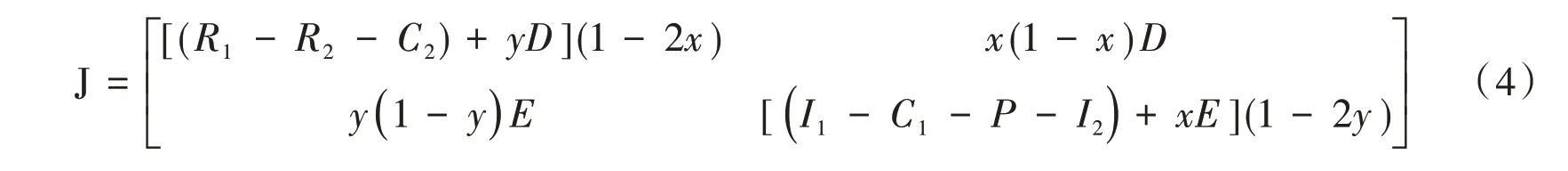

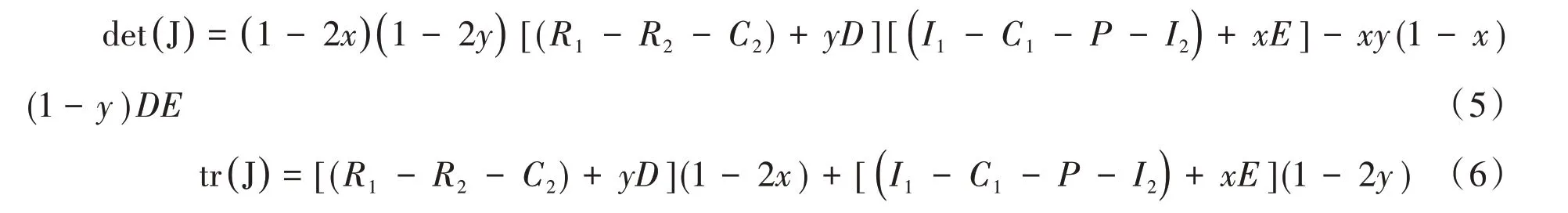

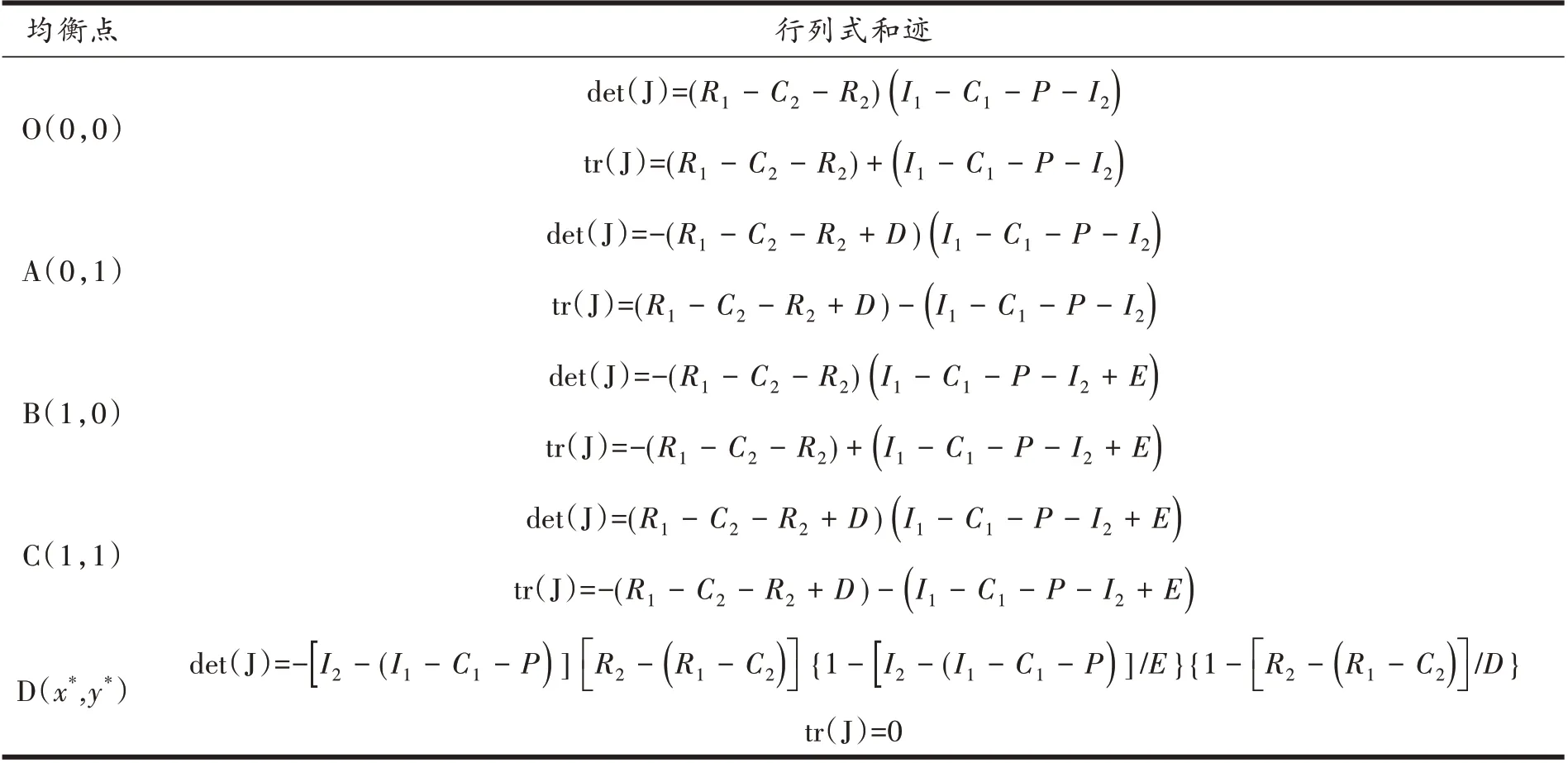

通过复制动态和稳定性分析可以得出,博弈主体自身的稳定策略与对方的概率分布密切相关:(1)非政府组织的稳定策略最终与政府“积极支持”的概率y 有关,当y 处在非政府组织的稳定性状态y*= [R2- (R1- C2)]/D 时,非政府组织“全力参与”或“一般参与”无差异。否则,政府“积极支持”的概率较高,非政府组织逐渐向“全力参与”策略转移;较低,非政府组织逐渐向“一般参与”策略转移。(2)政府的稳定策略也与非政府组织“全力参与”的概率x 有关,当x 处在政府的稳定性状态x*= [I2- ( )I1- C1- P ]/E 时,政府选择无差异。否则,非政府组织“全力参与”的概率较高,政府逐渐向“积极支持”策略转移;较低,政府逐渐向“一般支持”策略转移。进一步通过雅克比矩阵的行列式判断系统的稳定性。列出演化博弈的雅克比矩阵如下:

行列式和迹如下:

系统的演化稳定策略要求当且仅当det( J )>0 且tr( J )<0。将五个局部均衡点代入矩阵行列式和迹的表达式中得到表2。

表2 局部均衡点对应雅克比矩阵行列式和迹的表达式

情形1:积极共事对双方先天有利

情形2:一般共事对双方先天有利

情形3:内部净收益有分歧,政府对非政府组织的信任影响收益考量

而在博弈的演化当中,基于自身内部净收益,非政府组织会保持对政府的主动沟通协作,持续为政府创造良好的社会效益。随着沟通增加,政府对非政府组织的了解更为深入,若非政府组织实际具备足够强的防控工作能力,能够带来足够大的工作效率增益,政府将会对非政府组织具有更多信心,愿意转变自己的行为选择,转而积极支持非政府组织的工作和发展。非政府组织也能进一步获得发展机遇,双方积极开展疫情防控中的共事。但需要注意的是,随着防控工作的合作深入,非政府组织发展壮大,政府必将开展主动沟通和法律政策规范工作,沟通管理成本和政策制定成本上升,对于非政府组织则意味着沟通协作成本的上升和受到法律政策的约束,这对于双方共事状况必然会产生影响。如果政府发现对非政府组织进行沟通管理的成本相当高,使其带来的工作效率增益难以弥补积极支持下较低的内部净收益,政府将重新向一般支持转变,博弈进入新一轮演化。

情形4:内部净收益有分歧,非政府组织对政府的信任影响收益考量

在演化当中,政府的工作帮助和政策优惠将会持续输出,随着双方了解的加深,若非政府组织信任政府的培养支持体系能够为自己提供足够大的发展机遇,它将会改变选择,转而全力参与到防控工作中来。同时政府也能获得正的工作效率增益和良好的社会效益,双方向积极共事转变。与情形3 相同,合作深入和组织发展将会提高双方关于沟通协作和政策规范的成本,若成本增加到逆转了收益比较,非政府组织将会放弃对疫情防控工作的全力参与,双方进入下一轮博弈。

由此可以得到以下结论:

(1)在对共同开展疫情防控工作的态度衡量中,政府和非政府组织不仅会考虑自身的内部收益情况,还会衡量对方能够为自己带来的帮助的大小。且二者都对自身内部收益大小更为明确,对对方的参与/支持水平和带来的潜在收益不太确定。

(2)非政府组织往往缺乏与政府共事的经验,对政府能够为组织开展工作和发展提供足够的帮助可能会有犹疑,这种斟酌心态会影响到非政府组织在日常工作和疫情防控中的参与力度。这个结论和上一个结论从一定程度上解释了我国重大疫情防控中非政府组织参与有限、政府和非政府组织有效协作不够的原因。

(3)如果非政府组织能力弱、规模小,政府基于效率增益和管理成本的考虑,会缺乏积极支持对方的意愿;当非政府组织具有较强能力和较大规模时,政府更能够对其产生信任,在疫情防控工作中展开积极共事。

(4)信任是政府和非政府组织行为博弈的一个关键因素。对政府而言,指政府对非政府组织能力的信任,这种能力既包括对非政府组织的组织能力、管理能力以及合作能力的信任,也包括政府对非政府组织参与重大疫情防控的行为目标与政府目标统一的信任。对非政府组织而言,是指其对政府支持其发展的措施体系的信任。如果政府对非政府组织信任不够,非政府组织难以发展壮大,其能力难以得到有效提高,最终无法在重大疫情防控中发挥重要作用。同样,如果非政府组织不信任政府,非政府组织自我发展的动力就会不足,其管理团队建设、与其他社会组织以及国际非政府组织的合作能力、组织能力的提高均会受限,最终非政府组织无法在重大疫情防控中有效配合政府工作。

因此,一方面政府不仅要支持非政府组织在重大疫情防控中积极参与,也要在平时完善对非政府组织的支持措施。这样才能在重大疫情来临时,确保能力增强的非政府组织能够有效参与,达到非政府组织和政府重大疫情防控中的作用最大化。另一方面,非政府组织平时也应该在组织能力、管理能力以及合作能力上不断提高,增强综合实力,为在重大疫情防控中发挥积极作用打下基础。只有这样,非政府组织在重大疫情防控中的作用才能得到优化。

四、优化重大疫情防控中非政府组织的作用

通过对政府和非政府组织的演化博弈分析,我们发现,虽然中国当前的社会组织机构较多,但在重大疫情防控中,非政府组织参与度仍然较低,政府和非政府组织目前还没有建立有效的协作机制,导致非政府组织在重大疫情防控中没有发挥有效作用。如何才能优化重大疫情防控中非政府组织的作用,使其发挥应有的效果?我们可以从以下几个方面考虑:

一是健全法律体系,完善非政府组织参与重大突发事件的法律法规。经历2003 年“非典”重大突发公共卫生事件之后,国务院有关部门对相关法律法规做出了修改,进一步完善了我国的应急管理体系,但是在该应急管理体系中并未涉及非政府组织参与重大公共事件应急处理的相关事项,这就使非政府组织参与重大突发公共事件的法律合法性受到影响,无法保障非政府组织参与政策决策的法律规范性,在一定程度上影响了非政府组织参与重大突发公共事件的积极性。为此,政府应健全相应的法律法规,提供必要的政策支持来落实非政府组织这一责任主体,明确其法律地位,强调其参与公共突发事件的权利和资格,可以行使的职能,并确保其在面对公共突发事件时所采取的应急措施和应急方案具有法律效应,从而为非政府组织有效参与重大突发事件提供良好的外部法律保障。

二是加强政社协同,构建非政府组织参与重大突发事件的有效机制。首先,需要建立政府与非政府组织之间的综合协调机构,该综合协调机构主要包括专业对接政府与非政府组织工作的专门部门和强效的危机沟通平台。对于划定的专门部门,需要分配专业人员,并将应急、救助等政府部门领导、相关专业的非政府组织骨干常态化地兼职列席,确保救助部门、协调部门、非政府组织在紧急事态下能够迅速投入,实现快速协调合作,为公共事件的及时解决预先打下坚实的组织基础。对于危机沟通平台,不妨在互联网等先进现代信息技术的加持下,仿照政府的电子政务平台、公民数据库、联络员制度建立危机信息互通平台、救助对象实时数据库、专职联络员,有助于参与各方及时获取重要信息,以便全面掌握信息,从而有效应对。其次,政府要加强管控全局、统筹指导的责任意识,努力形成政府、社会组织、企业、公众等多方的互动联结,进而达到各方的优势互补。政府采用纵向传递模式,非政府组织采用横向连接模式,从而灵活应对突发事件中的多方需求。最后,建立非政府组织监测预警机制,通过加强对非政府组织参与重大突发公共事件的检查和监督,紧密衔接政府组织的危机处理措施,有效避免脱节遗漏或职责不清等问题的出现,实现应急监测预警体系的有效协作。

三是强化自身建设,提升非政府组织应对重大突发事件的处理能力。首先,建立详细全面的突发事件应急机制,非政府组织应当建立强大的人际互动网络和社会网络,明确自身定位,充分发挥专业优势,保证人力资源和物资资源的充足供应,以便在面对重大突发事件时及时调动社会组织等各种力量,积极响应救助需求。同时,还要健全非政府组织的管理机制,只有分工明确,制度清晰,才能以沉着冷静的状态应对重大突发公共事件,游刃有余地投入到应急事务中。其次,提高非政府组织在面临公共突发事件时的管理能力,加强非政府组织应对公共突发事件的执行能力,并构建专业化的非政府组织团队,培养一批具有一流专业素养、良好整体意识和较高责任意识的管理人才,从而提升非政府组织的自身发展。最后,加大宣传力度,提升社会公众的信任度和支持度。非政府组织可以借助自媒体这一平台,在最短的时间内以最快的效率让社会民众认识和了解自己,并积极响应社会公众的需求,将非政府组织的内部治理与运作模式公开化、透明化,提高其社会公信力,增加民众对非政府组织的信任度。另外,注重公民的志愿精神、主体意识和参与意识的培养,引导民众积极参加非政府组织,强力整合社会资源,汇聚非政府组织应对合力,共同面对重大突发事件。

五、总结与启示

通过以上分析,笔者得出以下结论:在中国重大疫情防控中,非政府组织参与有限,政府和非政府组织有效协作还有待加强。政府和非政府组织演化博弈分析结果表明,信任是政府和非政府组织行为博弈的一个关键因素。在重大疫情来临时,政府对非政府组织的信任和支持能够促进非政府组织有效参与。政府和非政府组织需要进一步加强彼此间的协作。政府应完善对非政府组织的支持措施体系并鼓励其积极参与重大疫情防控,同时非政府组织也应不断提升自身能力,为在重大疫情防控中发挥积极作用打下基础。只有这样,非政府组织在重大疫情防控中的作用才能得到优化,政府和非政府组织的协同效果才能最大化。

本文主要结论对我国重大疫情防控机制完善和地方政府治理能力提升有重要启示。具体政策建议如下。对于政府而言,第一,严格保障非政府组织参与政策决策的法律规范性。强调非政府组织具有参与公共突发事件的权利和资格,可以行使一定的职能,非政府组织在面对公共突发事件时采取的应急措施和应急方案具有一定的法律效应。第二,保证非政府组织日常工作的资金运营。处理公共事件时需要耗费大量的人力物力和财力,政府可以为非政府组织提供一定的资金支持,也可以通过制定相应的财政优惠政策来缓解非政府组织活动中资金压力和物质压力过大的问题,从而促进非政府组织在重大突发事件中的有效参与。第三,转变管理模式,与非政府组织之间构建良好的信任合作平台,可以在政府部门中设立直接与非政府组织进行沟通和协商的专职部门,或者设立专门的信息互通机构,为非政府组织的行动提供准确及时的信息,加强与非政府组织之间的互通互联。第四,对非政府组织处理公共突发事件进行常态化管理。明确非政府组织在处理公共突发事件时的作用,给非政府组织一个较为准确的角色定位。这样,在面临公共突发事件时,非政府组织就可以及时且准确有效的发挥作用,查漏补缺,进一步完善公共突发事件应对措施。第五,建立健全政府组织与非政府组织共同应对公共突发事件的协调机制,尤其是在相关事务的对接上,政府组织可以适当缩短办事流程,提高协调合作的工作效率,为政府与非政府组织建立高效稳固的合作平台。

对于非政府组织而言,第一,在应对突发事件时,非政府组织应明确自己发挥的作用、承担的责任和拥有的权利,积极参与并采取有效措施,与政府巧妙配合,紧密合作,充分发挥自身优势,加强与政府组织之间的分工协作。第二,非政府组织应当加强对内部人员的培训管理,加强增加其积极参与重大突发事件应对的认识,加深其对政府与非政府组织协作机制的了解,正确权衡自己,并利用自身的专业优势和良好资源积极应对突发事件,合理有效地协助政府工作。中国非政府组织在面临公共突发事件中发挥作用是以遵守国内相关法律为前提,这也是非政府组织能持续成长的关键。第三,建立健全的非政府组织管理机制。构建专业化的非政府组织团队,培养一批具有一流专业素养、良好整体意识和较高责任意识的人才来管理非政府组织,使非政府组织不断发展,提高非政府组织自身的能力,以便更好地与政府组织协作治理。第四,加大对非政府组织的宣传力度。政府与非政府组织之间的信任是开展协作治理和管控危机的重要前提和基础条件。因此,非政府组织应当大力宣传其面对重大突发公共事件时的积极表现以及发挥的有效作用,从而提高非政府组织在社会公众面前的认可度,进一步加深政府对非政府组织、社会公众对非政府组织的了解和信任程度。第五,非政府组织应当加强与媒体的互动,通过电视、互联网、广播等渠道向社会公众披露资金来源和使用情况等信息,加强社会公信力,提升社会公众信任度,以便非政府组织更好地参与突发事件管理,从而加强与政府组织之间的协调合作。