直径≤3 cm浸润性肺腺癌脉管侵犯的危险因素分析

马 杰 马冬春 陈启斌 李 杰 朱学应

肺癌是我国目前发病率最高和死亡率增长最快的恶性肿瘤之一。近年来,肺腺癌的发病率明显增高,成为肺癌最常见的病理类型[1]。1992年,Macchiarini等首次发现并报道,脉管侵犯对非小细胞肺癌根治性术后的早期复发及不良预后相关[2]。脉管侵犯是肺腺癌患者的一项重要的病理学参数,对肺腺癌患者临床治疗的指导和预后的判断具有重要价值[3]。近年来,脉管侵犯在早期肺癌中的研究备受关注。该研究拟探讨直径≤3 cm浸润性肺腺癌脉管侵犯与临床特征、术前薄层CT检查及病理组织学特征等的关系,寻找脉管侵犯的危险因素,为进一步基础与临床研究提供理论依据。

1 资料与方法

1.1 临床资料

选择2017年2月至2018年6月在安徽省胸科医院住院治疗的直径≤3 cm浸润性肺腺癌患者为研究对象。纳入标准:①组织病理诊断为浸润性肺腺癌且肿瘤直径≤3 cm;②手术为行肺叶切除+系统性淋巴结清扫术;③临床资料、术前薄层CT检查及病理组织学资料均完整齐全。排除标准:①合并其他恶性肿瘤;②术前曾放化疗治疗;③行姑息性肿瘤切除;④临床资料、术前薄层CT检查及病理组织学资料不齐全;⑤多发结节病理诊断均为恶性肿瘤。符合上述标准患者257例,男性95例,女性162例,年龄(53.6±8.72)岁。

1.2 研究方法

收集患者临床资料、胸部CT检查及病理组织学资料等,记录其年龄、性别、术前CEA值、影像学特征、术后病理检查结果等。脉管侵犯的判定标准[4]:镜下发现肿瘤组织中的小静脉、小动脉或小淋巴管的管壁受侵、破坏或管腔内有瘤栓。257例最大直径≤3 cm浸润性肺腺癌患者中,有脉管侵犯73例,无脉管侵犯184例。

1.3 统计学分析

采用SPSS 17.0软件进行统计分析,单因素计数资料采用χ2检验,多因素分析采用非条件logistic回归分析。先采用单因素的方法初步筛选,选择出差异具有统计学意义的参数进行多因素分析,最终确定具有统计学意义的影响因素。P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

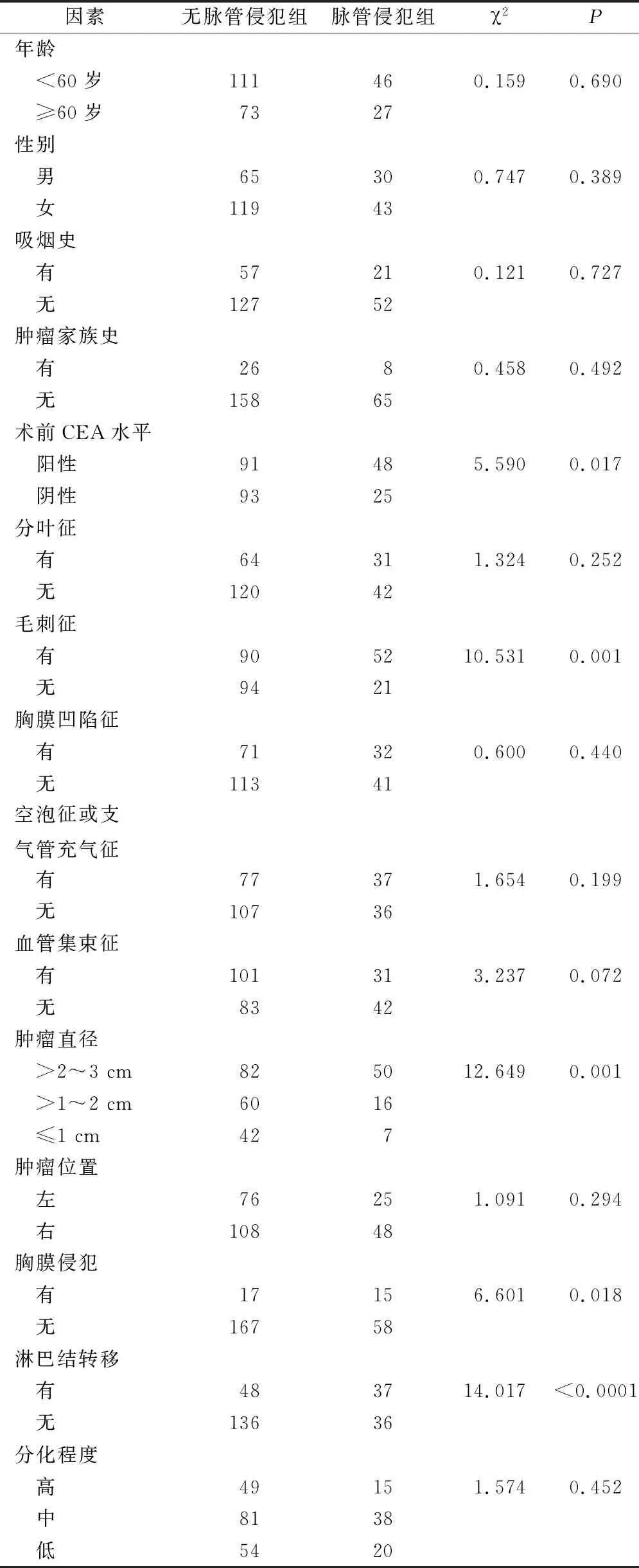

2.1 单因素分析结果

直径≤3 cm浸润性肺腺癌脉管侵犯与患者术前肿瘤标志物CEA水平、毛刺征、肿瘤直径、胸膜侵犯及淋巴结转移有关(P<0.05),与患者年龄、性别、吸烟史、肿瘤家族史、分叶征、胸膜凹陷征、空泡征或支气管充气征、血管集束征、肿瘤位置及分化程度无关(P>0.05)。见表1。

2.2 多因素分析结果

将单因素分析后具有统计学意义的因素进行logistic回归分析,结果显示:毛刺征、肿瘤直径及淋巴结转移是直径≤3 cm浸润性肺腺癌脉管侵犯的独立危险因素,而术前CEA高水平和胸膜侵犯不是直径≤3 cm浸润性肺腺癌脉管侵犯的独立危险因素。见表2。

3 讨论

恶性肿瘤的转移、复发是影响患者预后的关键,而脉管侵犯与肿瘤的转移、复发密切相关。研究[5]表明,肿瘤细胞侵犯血管、淋巴管是影响肺腺癌患者术后复发的独立危险因素。脉管侵犯是肺癌患者根治性手因素,将有助于对其采取积极的干预措施,进而提高治疗效果并改善预后。

表1 浸润性肺腺癌脉管侵犯与临床、术前胸部CT及术后病理的关系/例

术后预后不良的因素之一,与促进肺癌的转移、复发密切相关[6-8]。因此,明确浸润性肺腺癌脉管侵犯的危险

表2 浸润性肺腺癌脉管侵犯的多因素分析

3.1 脉管侵犯与术前胸部CT显示的毛刺征的相关性

术前薄层CT影像学表现为毛刺征,对浸润性肺腺癌的诊断具有较高的临床应用价值[9]。一般认为,恶性肿瘤毛刺征形成的病理基础是肿瘤细胞沿血管、淋巴管向临近间质浸润增生,在CT形态上呈现出短而细密的特征。通过对术前胸部CT毛刺征与术后病理的相关分析发现,胸部CT形态学上的毛刺征是浸润性肺腺癌血管、淋巴管浸润的独立危险因素[10]。该研究发现,术前病灶胸部CT出现毛刺征时,脉管侵犯率较未出现毛刺征明显增加。因此,当术前胸部CT观察到病灶形态学上的毛刺征时,临床医师应警惕肿瘤细胞发生脉管侵犯的可能。

3.2 脉管侵犯与肿瘤大小的相关性

肿瘤大小是确定肿瘤分期和影响患者预后的决定性因素之一。目前肺癌TNM 分期标准(第8版)强调了肿瘤大小的重要意义,加深了对疾病的认识,更好地提示了患者的生存预后。RECIST 1.1实体瘤疗效评价标准以肿瘤的最大径作为主要标准来评估肿瘤患者的治疗效果[11]。研究[12-13]表明,肺结节大小与恶性肿瘤发生率二者呈正相关。进一步,Saji等[14]发现,肿瘤大小与脉管侵犯密切相关。亦有研究[10]采用肿瘤直径评估脉管侵犯的发生率,其ROC曲线显示:当肿瘤直径2.05 cm时,诊断肿瘤组织中有脉管侵犯的敏感度为66.7%,特异度为78.8%,曲线下面积(area under curve,AUC)为0.784。本研究发现:随着肿瘤最大直径的增加,脉管侵犯的发生率增加;多因素表明,肿瘤直径是直径≤3 cm浸润性肺腺癌脉管侵犯的独立危险因素之一。基于脉管侵犯患者具有差的预后,有学者[15]提出,脉管侵犯是导致T分期上升的关键因素。该研究发现,T分期上升是肿瘤脉管侵犯的危险因素,据此推测:脉管侵犯与肿瘤大小也许相互促进,共同加速恶性肿瘤的进展及影响患者的预后。

3.3 脉管侵犯与淋巴结转移的相关性

淋巴结转移是肿瘤全身性转移的标志,但其过程复杂,涉及因素众多。目前,有关研究[16-17]表明,肺癌脉管侵犯与淋巴转移具有一定的相关性,并发现肿瘤脉管侵犯是发生淋巴结转移的先决条件,是肺癌的独立预后因子。脉管侵犯发生淋巴结转移的机理可能是:肿瘤周围具有丰富的毛细淋巴管,且其管腔粗,仅有连接不紧密的单层内皮细胞,当组织液压力高于淋巴管内压力时肿瘤细胞可脱落并进入淋巴管,被引流到区域淋巴结并增殖,导致淋巴结转移;此外,侵入微血管的肿瘤细胞也可通过微血管与毛细淋巴管之间广泛存在的交通支进入淋巴结,进而导致淋巴结转移。淋巴管出现脉管侵犯时,则意味着可能已出现全身转移,即使患者肿瘤被手术完全切除,也可能出现术后复发、转移。研究[18-20]表明,对于术前胸部CT未发现淋巴结转移的肺腺癌患者,术后病理发现肿瘤脉管侵犯,能增加诊断肺内淋巴结转移或纵隔淋巴结转移的可能。该研究亦发现,肿瘤脉管侵犯者淋巴结转移率明显高于无脉管侵犯者。

综上所述,直径≤3 cm浸润性肺腺癌脉管侵犯与患者术前CEA水平、毛刺征、肿瘤直径、胸膜侵犯及淋巴结转移有关,毛刺征、肿瘤直径及淋巴结转移是直径≤3 cm浸润性肺腺癌脉管侵犯的独立危险因素。因此,明确肿瘤脉管侵犯的危险因素,将有助于脉管侵犯的病理诊断,为进一步基础研究、临床干预及预后判断等奠定一定的基础。