条子泥围垦区水盐特征与植被分布的关系

詹泸成,马芬艳,陈建生,辛 沛

(1. 河海大学水利水电学院,江苏南京 210098;2. 河海大学土木与交通学院,江苏南京 210098;3. 河海大学地球科学与工程学院,江苏南京 210098)

盐沼作为滨海湿地生态系统重要的组成部分,具有耗散潮波能量、过滤污染物、提供物种栖息地、维持生物多样性等重要功能[1]。然而由于气候环境的变化和人类活动的加剧,湿地植被的生境发生改变,植被种群的动态平衡被打破,全球盐沼湿地受到多种因素的共同影响,出现明显的衰退现象[2]。受泥沙条件、围垦活动、物种入侵等因素的综合影响,近年来中国盐沼湿地的稳定性正受到严重威胁[3-4]。虽然滩涂围垦能够有效缓解土地需求问题,但也改变了滨海地区原有的水动力条件。已有的研究表明,水动力过程是盐沼演变的重要影响因素[5-6],围垦活动打破了原有的湿地生态格局,引起了湿地植被在新环境下的一系列发展趋势[7-8]。此外,入侵物种互花米草凭借其较强的适应性,在围垦地区的生境下仍具有突出的扩张优势,占据了碱蓬等其他湿地植被的生长区间,从而导致候鸟栖息地迅速缩减[4,9]。滨海湿地盐沼植被的生长受到土壤水盐、通气条件、有机质含量、种群竞争等因素的共同影响[10-12]。受这些因素的影响,在自然潮汐淹没条件下,滨海盐沼植被常常呈现出条带状的分布格局[13-15]。然而,目前对于围垦后的植物自适应发展机制仍然缺乏足够的认识。

盐城黄海湿地位于江苏沿海,是中国最重要的盐沼湿地生态系统之一,于2019年被列入世界自然遗产名录。江苏沿海也拥有中国最大规模的围垦活动,约占中国沿海围垦总面积的17%[16]。在围垦活动和物种入侵的共同影响下,江苏沿海不同湿地植物种群之间的协调关系正发生剧烈变化,候鸟生境面临着严重威胁[9]。围垦活动造成水动力条件缺失,降水和蒸发引起地表土壤水盐条件变化,影响盐沼植被的分布格局。笔者在盐城东台条子泥围垦区内发现不同植被呈圆环状分布的格局,这与围垦区的水盐条件存在怎样的联系,这些问题对于滨海湿地的稳定性至关重要。

本文通过对条子泥围垦区内用作自然湿地恢复的区域进行调查采样,结合地球物理方法和同位素水文学方法,揭示该地区的水盐分布规律,阐述环状植被分布与水盐特征的关系,研究结果将有助于进一步认识围垦区湿地植被的自适应机制,为湿地生态修复工作提供参考。

1 研究区域概况

江苏盐城东台市的沿海地区具有较快的泥沙淤积速度,这一特点为该地区滩涂围垦工程的实施提供了基础[17-18]。条子泥围垦工程(32°42′N—32°53′N,120°53′E—120°58′E)位于东台市弶港镇东部(图1),计划匡围面积约2.67万hm2,其中一期工程匡围面积约7 000 hm2,已于2013年完成。根据规划,条子泥围垦工程中约有20%用于生态修复建设,本研究涉及的围垦区块(32°50′45″N—32°51′8″N,120°56′25″E—120°58′14″E)位于一期工程北部,是围垦工程中湿地生态功能建设的重要组成部分。

条子泥湿地位于黄海湿地生态区南部,是黄(渤)海候鸟栖息地的重要组成部分。互花米草、碱蓬、芦苇是该地区最广泛的盐沼植被,围垦活动对该地区植被分布影响显著,不少高潮滩区域的盐沼植被已经基本围垦殆尽,不少岸段围垦活动已扩展至互花米草生长区[4]。尽管如此,互花米草仍然能够在围垦区的堤内外附近迅速扩张,对新的生存环境显示出优越的适应能力[19]。现场考察发现,在条子泥围垦区内存在一种特殊的圆环状分布现象,圆环不同半径处生长着不同种类的植被(如图1(b))。这些植被环直径在3~16 m之间,不同规模的圆环对应的优势植被种类也不同,其中规模较大的圆环由外向里依次分布有碱蓬、互花米草、芦苇,以及一些低耐盐植被(如白茅等)。

研究区受海洋性季风的影响,年平均降雨量约1 061.2 mm,蒸发量约882.8 mm,相对湿度81%,平均气温15.0 ℃。该区域属于长江三角洲北部平原水文地质区,长江、古黄河、淮河携带的大量泥沙在此沉积形成巨厚的松散堆积物。地下水主要以松散岩孔隙水的形式存在,潜水含水层厚度20~35 m,地下水位埋深约1 m,表层5 m以上主要由轻粉质砂壤土构成(垂直渗透系数小于5×10-6m/s),下部以粉砂土为主(渗透系数约6×10-6m/s)(图1(c))。潜水含水层下部被黏土层分割为不同的承压含水层,承压层主要由渗透性较好的粉砂、细砂、粗砂构成。

2 研究方法

2.1 大地电阻率测量

如图1,植被环主要分布于研究围垦区块的中间偏南部区域,数量众多,并且在西南—东北走向上存在明显的延伸。2019年9月25—27日,利用高密度电法仪(共64个电极)在研究区植被环密集区进行大地电阻率测量(ERT,Electrical Resistivity Tomography)。地层电阻率主要受到含水率、离子浓度和土壤孔隙度的影响[20],研究区地下水位埋深较浅且地层性质变化不大,地层电阻率成像结果虽然无法直接表征地下水盐度水平,但能够间接反映出地层的盐分分布规律[20-21]。为了从不同空间尺度上探明植被环下方的电阻率分布情况,在植被环延伸方向上布设了A-A′、B-B′、C-C′ 3条二维断面(如图1(a)),断面布设以尽可能多地穿过植被环为原则。A-A′断面沿西南—东北方向,电极间距设置为10 m,总长为630 m,测量深度约120 m。B-B′断面位于A-A′断面的105~168 m(A对应0 m),穿过3个植被环,电极间距为1 m,总长63 m,测深约12 m。C-C′断面为南北走向,位于B-B′断面的39 m处(B对应0 m),与B-B′断面相交,覆盖2个植被环(①和②,其中②为区域内最大的植被环),电极间距设置为1 m,总长63 m,测深约12 m。此外,针对C-C′断面上的2个植被环区域进行了三维测量,电极布设方式如图1(b)所示,X方向电极数8个,极距为2.5 m,Y方向电极数8个,极距为5 m,测量范围为水平17.5 m×35 m,垂直约8.6 m。电阻率测量所采用的仪器为美国AGI 公司生产的SuperSting R8/IP 多通道高密度电法仪,测量结果采用EarthImager软件进行反演。为了使测量的信噪比更高,电极排列方式均采用温纳排列[22]。为了确保结果的可靠性,每次测量前仪器需首先通过接收机精度测试和接地电阻测试。

2.2 样品采集及分析

为了在ERT测量的基础上进一步研究围垦区土壤水盐特征与植被分布格局的关系,进行了相关样品的采集和分析(图1)。为了获取植被环下方浅部地层的含水率、盐度实际情况,结合ERT的测量反演结果,选择在植被环中心轴线(三维断面x=7.5 m),利用土钻在位于x=7.5 m的8个电极处分别采集了非饱和带土壤剖面样品,每隔20 cm取样,剖面深度均为80 cm(地下水埋深约1 m)。同时利用Push Point孔隙水取样器[23]在上述位置抽取1.5 m深度处的浅层地下水(4、13、52号电极处由于颗粒过细堵塞装置未成功抽取水样),共计5个。根据不同植被类型,将植被环由内向外依次分为Ⅰ(白茅等)、Ⅱ(芦苇)、Ⅲ(互花米草)、Ⅳ(碱蓬)4个区域,分别对各类植被的根围区土壤(20 cm以上)进行随机采集,同一类样品至少4组平行样品,共计21个。对围垦区内的地表积水进行了采集,包括南部的2个较大的池塘和东南部的低洼处积水,共计4个。此外,在围垦区附近的弶港镇对2019年全年的降水进行了采集(共57个降水样品)。

所有样品均送至河海大学水文水资源与水利工程科学国家重点实验室进行处理和分析。采用水质测量仪(YSI ProPlus)测量地表水和浅层地下水的盐度(精度为读数的±1%)。采用烘干法(105 ℃,48 h)测量土壤质量含水率,并采用泡土法测量并换算土壤孔隙水盐度[19]。采用真空蒸馏法[24]提取土壤样品中的水分用于同位素分析。对地表/地下水、土壤水、大气降水进行氘(D)氧(18O)稳定同位素分析,所使用的仪器为MAT-253同位素质谱仪。D、18O的分析方法分别为高温裂解法和水平衡法,结果采用VSMOW标准并表示为δ值,δD和δ18O的分析精度分别为±1‰和±0.1‰。根据2019年全年的降水同位素数据拟合当地降水线(LMWL),通过对比不同样品δD—δ18O关系点与LMWL的相对位置,判断水体来源及混合、蒸发过程。另外计算了对应样品的lc-excess值[25],用于表征样品同位素组成偏离LMWL的程度,以反映其受蒸发程度。利用SPSS 19.0对数据进行方差分析(ANOVA),判断不同植物组别对应数据的均值是否存在显著性差异(p<0.05)。

3 结果和讨论

3.1 围垦区植被环下部电阻率变化特征

A-A′断面从较大的空间尺度上显示了围垦区下部的含水层电阻率(盐度)分布情况(图2(a))。从垂直方向上看(图2(b)),电阻率从浅层到深层显示出明显的变化:10 m深度以上电阻率相对较高(平均值2.1 Ω·m),10~30 m深度存在明显的低电阻率区域,在20 m深度左右最低(平均值0.7 Ω·m),由20 m以下电阻率逐渐增大,在90 m深度左右出现电阻率最高值(平均值5.8 Ω·m)。在5 m深度以上的浅层区域,电阻率存在较大的水平变化,而越往深处电阻率在水平方向上的变化越小。由此可见,围垦区不同深度处含水层的盐度存在明显差异。整体上10 m以内的地下水盐度相对较低,这是由于受到降雨入渗影响,并且这种影响在空间上不均匀,特别是在5 m以上的区域。30 m左右深度以上属于潜水层(图1(c)),10~30 m左右深度范围内的含水层盐度最高,这与围垦之前地层受到高盐度海水的淹没有关。更深处的含水层盐度逐渐降低,并在30~60 m之间存在较高的变化梯度,结合水文地质剖面资料分析(图1(c)),该深度对应于潜水层下部的弱透水层(粉质黏土层),下部的承压水盐度较潜水层明显降低。

测量尺度较小的B-B′(图2(c))和C-C′断面(图2(e))从2个方向上显示了植被圆环下方的电阻率变化情况,体现出了类似的特征:① 近地表存在明显的局部高电阻率区域,如B-B′断面上3 m深度以上的电阻率平均值(图2(d))可高于3 Ω·m,而C-C′断面局部位置电阻率超过了7 Ω·m(图2(f));② 高阻和低阻区域呈现水平方向间隔分布,之间存在明显的过渡区域;③ 高阻区块的下方对应存在局部的电阻率极小区域,二者之间电阻率垂直变化梯度较大,如C-C′断面的水平24 m位置,电阻率从大于7 Ω·m迅速降低至约1 Ω·m(图2(f));④ 高阻区域位置与地表的植被环相对应,植被环越大,对应的高电阻率区块越大,且电阻率相对越高。

从三维电阻率结果(图2(g)和图2(h))可以更加清楚地看到,地表存在2处高电阻率区域,分别对应于地表植被环①和②。高阻区域的电阻率等值面呈现出不同大小嵌套的“碗状”,电阻率碗口中心处最高,越往外环电阻率越低,表明土壤盐度从植被环中心向四周逐渐增大。高阻区下部存在对应的低阻块,二者分界较为清晰,暗示上部的低盐度水较难与下部的高盐度地下水发生混合。这一现象可能与不同盐度地下水的密度差异有关,低盐度水由于密度较小,更容易“漂浮”在高盐度水上方。

3.2 植被种群与土壤水盐的对应关系

图3显示了植被环①和②下方80 cm深度范围内的土壤质量含水率(后文简称含水率)、土壤水盐度、δ18O以及lc-excess的分析结果及其空间变化。

土壤含水率变化范围23.2%~56.5%。虽然土样均取自地下水位以上,但取样时发现在一些位置存在明显的土壤饱和现象(例如土壤剖面S6的深度50 cm处含水率达56.5%,S7的深度30 cm处含水率36.4%),但随着取样深度增加含水率又降低。采样区间内土壤性质没有明显变化,含水率的这一垂向变化特征对应了上部水体的下渗过程,高含水率位于下渗锋面附近。S6剖面具有最高的土壤含水率,该剖面位于发育程度更高的植被环②的中心处,对应于植被类型Ⅰ,表明植被环中心土壤持有更多的水量。这一现象在规模较小的植被环①不明显。

土壤水盐度变化范围为1.5~92.2,从地表向下逐渐降低(图3(c))。在水平方向上,土壤水盐度呈现出从植被环中心向两边增大的趋势。土壤水盐度与地表植被分布存在一定的对应关系:植被环中心的植被类型Ⅰ下方土壤水盐度较低,例如S2剖面和S6剖面的盐度变化范围分别为6.3~19.7和1.5~9.8;以碱蓬为主的区域Ⅳ整体盐度较高,例如S4剖面和S8剖面的土壤盐度分别为28.2~81.3和27.9~92.2。发育程度更高的植被环②下方土壤水盐度整体低于植被环①。

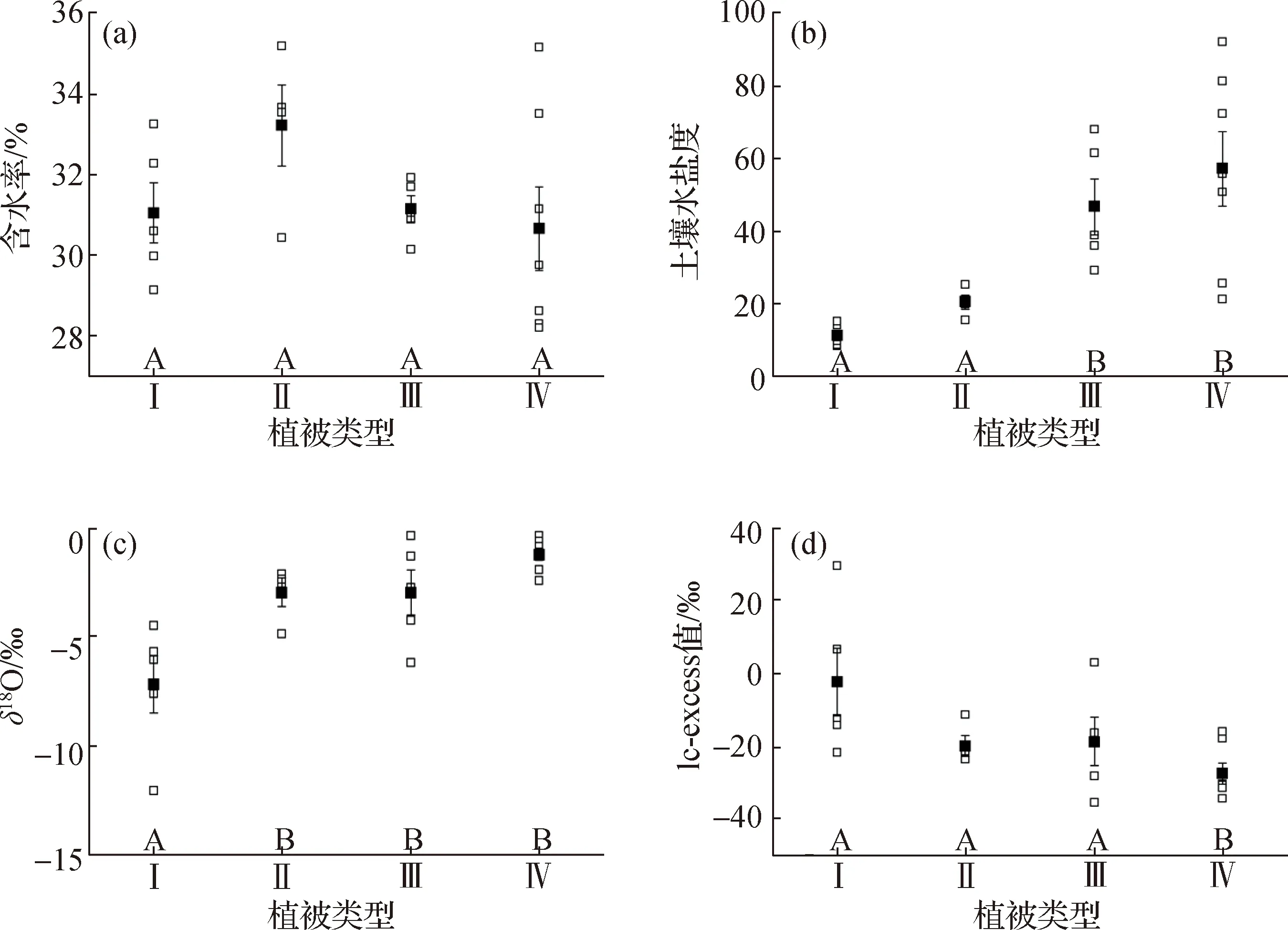

不同植被对应的根围区土壤的水盐和同位素分析结果如图4所示。根围区土壤受到入渗、植被耗水和蒸发作用的共同影响,不同位置处的土壤水含水率差异较大。尽管植被类型Ⅱ对应的土壤含水率平均值相对较高(图4(a)),但方差分析结果显示4种植被对应的含水率不存在显著性差异(p>0.05)。然而,根围区土壤水盐度从植被类型Ⅰ到Ⅳ呈现出明显的逐渐增大趋势(Ⅰ:11.1±1.4,Ⅱ:20.4±2.0,Ⅲ:46.6±7.6,Ⅳ:57.1±10.2),并且Ⅲ(互花米草)和Ⅳ(碱蓬)的根围区土壤水盐度与Ⅰ(白茅等)和Ⅱ(芦苇)存在显著性差异(p<0.05)。Ⅲ和Ⅳ的土壤水盐度值及其变化范围明显大于Ⅰ和Ⅱ,表明互花米草和碱蓬能够适应更高的土壤盐度。

图3 植被环下方土壤水盐及同位素分布Fig.3Distribution of soil water content,salinity and isotopic composition beneath the plant circles

3.3 土壤水盐来源

如图5,根据2019年降水同位素数据,拟合得到了当地降水线LMWL:δD=6.7δ18O+6.5(R2=0.87)。降水线斜率和截距均小于全球雨水线δD=8δ18O+10,表明降水受到较明显的不平衡二次蒸发影响,与董小芳等[26]在上海沿海地区的研究结果类似。围垦区内地表水重同位素较为富集(平均值δD=(-20.7±1.8)‰,δ18O=(0.60±0.79)‰),偏离LMWL明显(lc-excess值为(-31.0±3.6)‰),表明地表水受到明显的蒸发作用影响。依据地表水建立了当地蒸发线EL:δD = 2.2δ18O -22.0 (R2= 0.94),其低斜率反映了围垦区强烈的蒸发作用。图5显示了7—9月(降水量占全年32%)的降水同位素组成,以及全年的降水同位素加权平均值(δD=-35.4‰,δ18O=-6.08‰)。与大多数季风区类似,研究区降水同位素具有夏季贫化、冬季富集的特点[27]。1.5 m深度处的浅层地下水具有较为富集的重同位素(δD=(-15.2±1.5)‰,δ18O=(-0.66±0.81)‰)和较高的盐度(26.4±0.8),体现出一定的海水同位素特征[28],表明含水层中保留了围垦之前的海水成分,这一解释也符合ERT的测量结果。

图4 不同植被对应的根围土壤水盐及同位素特征Fig.4Water content,salinity and isotopic composition of rhizosphere soil for different plant groups

图5 围垦区不同水体同位素δD—δ18O关系Fig.5Relationship between δD and δ18O for all water types in the reclamation area

土壤剖面的同位素组成显示出较大的变化范围(δD:-57.6‰~-19.4‰;δ18O:-8.12‰~-1.34‰),从图3(d)看到,土壤水δ18O值呈现出从植被环中心向两边逐渐增大的趋势,与地表植被分布也存在对应关系:植被类型Ⅰ下方土壤水同位素相对偏负,例如S2剖面和S6剖面的δ18O变化范围分别为-6.40‰~-4.88‰和-8.12‰~-4.51‰;而植被类型Ⅳ下方土壤水同位素相对偏正,例如S4剖面和S8剖面的δ18O变化范围分别为-2.34‰~-1.88‰和-2.42‰~-1.34‰。从图5可以看到,非饱和土壤水整体上位于当地降水线下方,表明土壤水整体上受到一定程度的蒸发作用。此外,土壤水分散在夏季降水和浅层地下水之间,利用二者均值建立了混合线ML (δD = 5.5δ18O -11.6),发现土壤水主要分布混合线附近,这说明地下水位以上的土壤水主要是大气降水入渗后和土壤中的高盐度水混合的结果。需要说明的是,从ERT结果上看,所抽取的1.5 m深度的地下水不能完全代表高盐度的浅层地下水。部分土壤水集中在降水的全年加权平均值附近,暗示着土壤水中可能混合保留了长期的降水成分。

不同植被的根围区土壤同位素存在差异,对应植被类型Ⅰ至Ⅳ土壤水δ18O值呈明显增大趋势(图4(c))。根围区土壤水在δD—δ18O关系图上有较大的分布范围,其中植被类型Ⅰ对应的根围土壤水的重同位素最为贫化,且更加接近LMWL,表明植被环中心的植被所利用的水分包含更多的降水成分,这一点与其低盐度的特点吻合。植被类型Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ根围区土壤水偏离LMWL明显,甚至在不同程度上偏离了混合线ML(图5),表明受到明显的蒸发作用。

综上,土壤水同位素的变化一方面可能来自于水源成分不同的影响,植被环中心区域较低的δ值来自于更大的降水混合比。另一方面,根围区土壤较浅,受蒸发作用影响显著。表征蒸发作用强弱的lc-excess值在地表附近较低,且呈植被环中心向外逐渐降低的趋势(图4(d)),由此判断出根围区土壤水自植被环中心向外受到的蒸发程度逐渐增加,在以碱蓬为主的外环区域最为明显。

3.4 围垦区水盐特征与植被分布的关系讨论

在世界上的一些干旱地区存在斑块状的植被分布格局,研究结果显示土壤水分的空间分配对植被斑块有重要影响[29-30]。根据条子泥围垦区的ERT和土壤水盐测试结果,不同植被根围区土壤含水率没有明显差异,但是不同植被呈现圆环状分布与浅层土壤的盐分存在密切联系。此外,植被圆环的规模与土壤的低盐度程度和范围存在一定的关联。由此可见,土壤水盐分的差异是影响不同种群形成植被环的重要因素,这与前人在国内外其他滨海地区发现盐度是植被分布的主要影响因子相一致[8,31-32]。芦苇、互花米草、碱蓬是黄海湿地的主要优势种群,研究发现土壤盐度决定了这些盐沼湿地植物的分布格局[8]。不同植物有着不同的耐盐能力,李伟[11]对长江口盐沼湿地的3种典型植物(芦苇、海三棱藨草、互花米草)的研究表明,互花米草的耐盐阈值约44,而芦苇耐盐阈值仅为13。然而,碱蓬的耐盐阈值可以达到互花米草的3倍左右[12]。条子泥围垦区植被圆环的不同植物群落对应的根围区土壤水盐度呈现出明显的差异。随着土壤水盐度自圆心向外逐渐增加,地表植被类型从白茅等低耐盐植被逐渐向外环过渡为芦苇,以及互花米草、碱蓬等高耐盐盐沼植被。

利用环境同位素的指示作用,非饱和区土壤水盐度一方面受到降水入渗的影响。研究区在围垦之前受到海水潮汐淹没,浅层地下水和上部的非饱和土壤水保留了大量海水成分,具有较高的盐度。在一些干旱区,人们发现降雨径流在微地形和地表土壤性质的控制下,形成了不均匀的水分空间分布,水分聚集之处因含水率高而更容易形成植被斑块,称之为“水文岛效应”[30]。与此类似,围垦区域地势平坦,土壤渗透性较差,降水到达地表后在微地形的控制下不断向地势相对较低的区域汇集,并逐渐与土壤中的高盐度水分发生混合。在这一过程下,形成了地表局部的相对低盐度区域,这一区域有利于一些耐盐植物的优先生长和发展。反过来,植物对降雨的截留作用和根系造成的大孔隙有助于降雨入渗,进一步促进了植被区域土壤水的淡化,这一点可以用来解释在植被环中心区域下方存在土壤水含水率极大值的现象。在这样的反馈机制下,植物群落不断自适应扩张,加上物种之间的竞争,中心区域被低耐盐的植被所占据,形成由内向外的植被类型的变化。由于淡水与咸水的密度差异,上部淡水难以进一步向深处入渗,而是以“碗状”“漂浮”在了近地面区域,在较高的地下水盐度背景下形成了“淡水岛”,为地表不同湿地植被的持续发育创造了条件。

根围区土壤水同位素揭示,蒸发造成的盐分集结是影响地表土壤水盐度变化的另一个重要因素。根围区土壤水盐度局部达到了92,超过了海水的平均盐度35,显然是受到了蒸发盐分集结的影响。随着土壤中水分的蒸发,围垦区含盐量较高的地下水以毛管水向上运移,不断向表层土壤补给,导致表层土壤盐分不断集结[33]。虽然蒸发作用的影响主要发生在浅部区域,但会直接影响表层的土壤水盐度,从而影响植物的生存生长。此外,同位素揭示出根围区土壤水的蒸发程度从植被环中心到四周有逐渐增大的趋势,暗示着植物的存在也会影响地表蒸发的格局。现场发现植被环中心区域植被覆盖度更高,地表蒸发和盐分集结作用弱,而外环区域植被较稀疏,蒸发和盐分集结作用更强。植物环对蒸发格局的影响进一步影响了地表土壤水的盐度分布。

综上,根据本研究结果,土壤水盐分的差异是影响地表植被种群分布的重要因素,而土壤盐度和植被分布之间存在互反馈机制,降雨入渗对土壤水的淡化作用以及近地表不同程度的蒸发作用共同造就了地表的圆环状盐度变化格局,直接影响了地表植被种群的分布格局,而地表植被的分布也会反过来影响降雨入渗和蒸发过程,进一步促进了地表土壤水盐度的空间差异化。

需要说明的是,本研究所揭示的植被区土壤盐度分布特征除了受到降水、蒸发的影响外,可能还与植被自身生物过程对土壤盐度的改良作用有关。有研究表明,耐盐植物的根系吸水和根际的生物化学反应会在一定程度上改变根围区的土壤盐度[34]。例如,随着互花米草等滨海植物的生长,根围土壤中的Na+、Cl-浓度呈现出下降趋势[35-36],特别是在受潮汐影响较小的区域[37],这一影响在本研究方案设计中暂未考虑。此外,由于研究区浅层的土壤含水率和盐度在时间上存在动态变化[22],本研究基于单次测量和采样的结果不能代表长期情况。尽管如此,由于野外工作开展于旱季,气象数据显示测量和采样前15 d内降水量仅约1.9 mm,且前3 d内无明显降水过程,因此可以忽略偶然降水事件对土壤水盐空间分布的影响。研究区植被扩张存在明显的季节性变化[19],这可能与季节性的土壤水盐变化有关。另外,微地形作用下的降雨汇聚可能是植被分布格局形成的关键,但在本文中未作针对性测量和深入分析。因此,为了进一步认识围垦区地表植被和土壤水盐的长期作用关系,今后的研究需要进一步结合考虑生物脱盐、季节性变化、地形等因素的共同影响。

本研究对应的围垦区块主要用于湿地生态功能建设,目前在自然降水的影响下逐渐形成了本文所述的圆环状植被分布。降水的混合脱盐作用和蒸发的集结盐分效应是控制土壤盐度的2个对立因素,然而降水的脱盐过程极为缓慢,植被在各自所能承受的盐度阈值附近生长,随着时间的推移,围垦状态不利于湿地植被的健康发展。根据本文的结果,盐分是该区域湿地植被分布格局的主要影响因素,因此,为了修复围垦区的湿地生态功能,建议采取措施进行土壤水盐度的科学控制,例如开辟潮汐作用通道带走地面集结盐分,既要有效降低土壤的高盐度,又不可破坏土壤盐度的空间差异。

4 结 论

2019年9月在江苏东台条子泥围垦区进行现场测量和采样,揭示围垦区水盐特征与植被分布的关系,得到以下主要结论:

(1) 条子泥围垦区内植被圆环区域的电阻率测量结果显示,植被环下方存在高电阻率区块,且植被环越大,对应的高电阻率区块越大,电阻率越高。

(2) 根据土壤剖面样品的水盐测试,植物圆环状的分布格局对应于土壤水盐度的空间变化:随着土壤水盐度自圆环中心向四周逐渐增大,地表植被从白茅等低耐盐物种逐渐向外环过渡为芦苇,以及互花米草、碱蓬等高耐盐物种。

(3) D、18O环境同位素进一步揭示,大气降水入渗及其与高盐度水的混合作用,以及近地表不同程度的蒸发作用,是影响围垦区浅层土壤水盐度空间分布的主要因素。

(4) 土壤盐度和植被分布之间存在互反馈机制,土壤盐度直接影响了地表植被种群的分布格局,而地表植被的存在也会通过影响入渗和蒸发过程而反过来影响土壤盐度及其空间变化。