调泌针法指导下温经散穴位贴敷治疗寒湿凝滞型原发性痛经的临床研究※

黄诗雅 林书馨 陈嘉欣 谢长才

(广州中医药大学2016级本硕连读生,广东 广州 510405)

痛经为妇科常见的症状之一,指行经前后或月经期出现下腹部疼痛、坠胀,伴有腰痠或其他不适,症状严重时影响生活质量。其中原发性痛经指生殖器官无器质性病变的痛经,表现为痉挛性的疼痛。据国内抽样调查结果显示,我国女性痛经发病率为33.1%,其中原发性痛经占1/2以上[1],且近年来发病率呈现上升趋势。目前,现代医学认为引起原发性痛经的主要原因为前列腺素分泌增多,雌激素、孕激素水平低下[2]。从中医角度看,痛经为“经行腹痛”范畴,临床上以寒湿凝滞型最为常见[3]。中医辨证治疗原发性痛经疗效好而副作用少,已被临床实践所证实[4]。其中穴位贴敷作为中医特色疗法,以其简、便、验、廉、无痛、毒副作用少、患者依从性好等特点,在治疗中发挥着独特优势[5]。调泌针法是谢长才教授在前人著作的基础上整理总结出来的一套以中医阴阳平衡理论及经络学说为基础,结合现代医学“内环境稳态”学说,达到调节机体自身恢复平衡为目的的系统针法[6],适用于内分泌紊乱所造成的各种疾病,尤其在妇科内分泌疾病方面取得了显著的治疗效果[7]。2018-07—2018-09,我们在调泌针法的指导下,采用温经散穴位贴敷调秘穴位治疗寒湿凝滞型原发性痛经患者25例,并与温经散穴位贴敷传统穴位治疗25例对照,观察不同穴位对患者痛经症状积分及疼痛视觉模拟评分(VAS)的影响,结果如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 参照文献[8],采用差异性检验估算样本量,确定研究总样本量为50例。受试者均为广州中医药大学第二附属医院针灸科门诊原发性痛经患者,按照随机数字表法分为2组。治疗组25例(后退出3例),年龄18~27岁,平均(21.64±2.44)岁;月经初潮平均年龄(13.09±0.75)岁;病程1~13年,平均(5.14±3.34)年。对照组25例(后退出3例),年龄19~25岁,平均(21.18±1.62)岁;月经初潮平均年龄(12.50±1.41)岁;病程1~11年,平均(5.91±2.83)年。2组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 病例选择

1.2.1 西医诊断标准 参照《妇产科学》[9]原发性痛经诊断标准:妇女在行经期间或经前、经后(7 d内)出现以周期性下腹疼痛为主症,伴其他不适症状,且疼痛影响工作及生活,曾进行妇科检查但生殖器官无明显器质性病变者。

1.2.2 中医辨证标准 参照《中药新药临床研究指导原则(试行)》[10]辨证为寒湿凝滞型。

1.2.3 纳入标准 ①符合原发性痛经的西医诊断标准;②符合寒湿凝滞型原发性痛经的中医辨证标准;③年龄18~40岁;④同意接受本课题研究治疗,遵守本课题规定的治疗方法,并签署知情同意书。

1.2.4 排除标准 ①不符合上述诊断标准与纳入标准者;②经妇科检查证实为继发性痛经者;③近3个月接受过其他疗法治疗痛经的受试者;④对本研究用药过敏或医用胶布过敏者;⑤合并有心、肝、肾和造血系统等严重原发性疾病;⑥精神病患者及糖尿病患者。

1.2.5 脱落标准 ①在治疗过程中妊娠或出现严重不良事件,研究者认为其不再适合继续进行研究;②依从性差,不能完成整个方案治疗者;③与患者失去联系;④患者自行退出,主动撤回知情同意书者;⑤治疗期间服用其他药物或行其他疗法治疗痛经者。

1.3 治疗方法

1.3.1 贴敷药物制备 温经散药物组成:当归、肉桂、川芎、吴茱萸。以上诸药各取等份研粉过100目筛后混合,放置在密闭的玻璃瓶内保存,避免暴晒或受热并减少挥发,保持干燥,防止药物变质及受潮,避免存放过久导致失效。每次贴敷的药粉总量为3 g,与生姜汁调配成膏状,制成4个大小约1.5 cm×1.5 cm,厚约2 mm的药饼,置于医用胶布上备用。

1.3.2 治疗组 取调秘穴位贴敷温经散。取穴(双侧):子宫(脐中下4寸,前正中线旁开3寸)、卵巢1(脐中下3.5寸,前正中线旁开2寸)。具体操作:由课题小组成员进行贴敷温经散,贴敷前选取适当体位,用75%酒精常规消毒所选穴位后进行贴敷,注意贴紧固定,观察腧穴贴敷后的反应,贴敷结束后由受试者自行撕掉。治疗时间为月经来潮前1 d至痛经症状消失,期间每日1次,每次持续1~2 h。

1.3.3 对照组 取传统穴位贴敷温经散。穴位选择:根据循证医学[11-14]综合古今针灸治疗痛经的高频穴位,并与治疗组保持穴位数量一致,选择三阴交(双侧)、关元、神阙贴敷温经散。具体操作同治疗组。

1.3.4 疗程 2组均连续治疗3个月经周期,并随访3个月经周期。

1.4 观察指标

1.4.1 痛经症状积分 经期及其前后小腹疼痛:5分(基础分);腹痛明显:0.5分;面色白:0.5分;用一般止痛措施疼痛暂缓:0.5分;伴腰部痠痛:0.5分;伴恶心呕吐:0.5分;伴肛门坠胀:0.5分;疼痛在1 d以内:0.5分;疼痛程度每天增加:0.5分;腹痛难忍:1分;坐卧不宁:1分;冷汗淋漓:1分;四肢厥冷:1分;需卧床休息:1分;影响工作学习:1分;用一般止痛措施不缓解:1分;休克:2分[15]。2组治疗前后及随访时各评估1次。

1.4.2 疼痛VAS 采用直观模拟标准尺法,0分表示无痛,10分代表难以忍受的最剧烈的疼痛[16]。患者依据个人感觉选择1个最能代表本人疼痛的分数。2组治疗前后及随访时各评估1次。

1.5 疗效标准 参照《中药新药临床研究指导原则:第1辑》[15],分别计算治疗前后的痛经症状积分和疼痛VAS,最后计算疗效改善率:(治疗前得分-治疗后得分)/治疗前得分×100%。主要评价指标为痛经症状积分,次要评价指标为疼痛VAS。

2 结 果

2.1 2组治疗前后及随访时痛经症状积分比较 见表1。

表1 2组治疗前后及随访时痛经症状积分比较 分,

由表1可见,治疗后及随访时2组痛经症状积分均较本组治疗前降低(P<0.05),且治疗后治疗组低于对照组(P<0.05)。随访时2组痛经症状积分比较差异无统计学意义(P>0.05)。

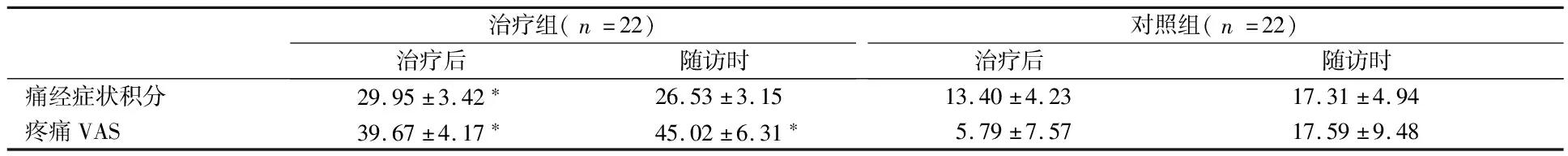

2.2 2组治疗前后及随访时疼痛VAS比较 见表2。

表2 2组治疗前后及随访时疼痛VAS比较 分,

由表2可见,治疗后及随访时治疗组疼痛VAS均较本组治疗前降低(P<0.05),随访时对照组疼痛VAS较本组治疗前降低(P<0.05);治疗后治疗组低于对照组(P<0.05)。随访时2组疼痛VAS比较差异无统计学意义(P>0.05)。

2.3 2组痛经症状积分及疼痛VAS改善率比较 见表3。

表3 2组痛经症状积分及疼痛VAS改善率比较 %

由表3可见,治疗后治疗组痛经症状积分及疼痛VAS改善率均高于对照组同期(P<0.05);随访时治疗组疼痛VAS改善率高于对照组同期(P<0.05),治疗组痛经症状积分改善率与对照组同期比较差异无统计学意义(P>0.05)。

3 讨 论

现代医学认为,原发性痛经发病与前列腺素水平变化密切相关[17-18]。目前,西医治疗以布洛芬缓释胶囊等非甾体抗炎药物为主,能抑制前列腺素合成,改善子宫平滑肌痉挛,从而起到镇痛作用,但长期服用会出现恶心、呕吐、皮肤瘙痒等不良反应[19]。

原发性痛经属中医学“经行腹痛”范畴,病位在胞宫,变化在冲任、气血,与肝、脾、肾密切相关。其中寒湿凝滞型痛经多因经期冒雨涉水,或过食生冷,或久居湿冷之地,寒湿之邪客于冲任胞宫,寒邪收引,气血凝滞,“不通则痛”,而致痛经。《傅青主女科》言“经水由二经而外出,而寒湿满二经而内乱,两相争而作疼痛”[20],治当温经养血,散寒除湿,化瘀止痛。穴位贴敷是由汤药、针灸发展而来,中药组成源于汤方。取穴根于针灸,针灸有保健强身之穴,可补泻兼施;汤药有滋阴养阳之方,可寒热并治。然汤药苦口,针刺疼痛,穴位贴敷兼两法之功,具两法之长,是通过药物和穴位的共同作用以治疗疾病的一种“内病外治”方法[21]。在原发性痛经的治疗上,穴位贴敷可通过刺激穴位而使药物作用于经络,疏通经络气血,气血通畅则不痛,此外药物还可循经络而作用于脏腑,起到温通化瘀的作用,现代药理和实验亦证明其可通过对机体的化学和物理感受器产生影响,改善血液循环,调整大脑皮层和自主神经系统,从而达到治疗目的[22],因此该疗法在临床上颇有疗效,并日益受到临床医生的重视[23]。

本研究温经散中,吴茱萸辛苦热,能散寒止痛,不论皮肤吸收还是对穴位、经络的刺激作用都比较明显;肉桂辛甘大热,为补火助阳之要药,散寒止痛力强,又入血分,能温经通脉,促进血行;当归辛甘温,入心、肝、脾经,能补血活血,调经止痛;川芎活血行气,《本草汇言》谓其能“上行头目,下调经水,中开郁结,旁通络脉”,为“血中之气药”。研究表明上述4种药物为穴位贴敷外治痛经使用频率较高的中药[24]。现代药理研究表明,吴茱萸主要有效单体吴茱萸碱能够逆转痛经发生的相关机制[25];肉桂有扩张血管、促进血液循环、使血管阻力下降等作用[26];当归主要成分当归精油能降低子宫平滑肌上前列腺素F2α(PGF2α)和前列腺素E2(PGE2)的含量及升高体内孕激素水平,具有非常明显的松弛子宫平滑肌的作用,从而缓解痛经症状[27];川芎嗪可降低血小板表面活性,抑制血小板凝聚[28]。在外用方面,根据药理研究,这些中药的挥发油成分作为透皮吸收促进剂时,具有良好的应用前景[29]。吴茱萸挥发油具有镇痛作用,且渗透速率高,能够明显促进阿魏酸的透皮吸收[30];肉桂挥发油成分中主要有桂皮醛、乙酸桂皮酯等,具有祛风止痛的功效,且肉桂挥发油对阿魏酸的透皮吸收有一定的促进作用[31];当归挥发油中的主要活性成分藁本内酯具有良好的皮肤渗透性能,并且经过透皮吸收后,还能发挥自身的药理作用,对镇痛药物具有协同作用[32];川芎挥发油的促透作用与皮肤血流灌注量增加的相关关系表明,川芎挥发油可通过增加皮肤血流实现促透[33]。基于以上4味药的功效和外用易于吸收的特点,选用这4味药物组成温经散进行穴位贴敷。

“调泌针法”使传统针灸学与内分泌疾病的诊治有机结合在一起,将中医“肾—天癸—冲任—胞宫”轴与现代医学“下丘脑—垂体—卵巢”轴紧密联系,对妇科疾病具有显著疗效[6]。女性神经内分泌系统的动态变化及激素水平的高低变化都是机体阴阳消长的体现,而调泌针法建立在中医阴阳理论和经络学说之上[34],当针灸刺激机体特定穴位后,可引起内分泌器官功能及相应的生物活性物质(激素)在一定时间内发生变化,从而调节“下丘脑—垂体—卵巢”轴,引发机体产生一系列生理改变,促使“肾—天癸—冲任—胞宫”轴恢复正常运作,从而达到对机体阴阳气血平衡的调节作用[35]。同时,由于调泌穴位与其他体针腧穴一样,针刺后都具有双向调节作用,若“补”则能使内分泌腺体兴奋,“泻”则使其产生抑制,故操作时依照“虚则补之,实则泻之,不虚不实,平补平泻”的原则,根据患者的激素水平、疾病的虚实性质等选取适当的操作手法,包括捻转补泻法、平补平泻法、提插捻转法、温补法与凉泻法。本研究即是以温补法予温经散进行穴位贴敷开展治疗。

治疗组选用的调泌穴位为双侧子宫、卵巢1。其中子宫穴主治月经不调、痛经等,具有通胞宫、化瘀滞、理气机、升下陷等作用,是治疗妇科疾病的经验效穴,临床广泛用于子宫腺肌症、盆腔炎等妇科痛证的治疗,且疗效肯定。卵巢1具有固摄冲任、疏调经气、调理经血、调节内分泌失调的功能。针刺子宫穴和卵巢1穴可以调节“下丘脑—垂体—卵巢”轴的神经内分泌功能,从而使子宫血运增加,平滑肌细胞兴奋性降低,改善原发性痛经患者的子宫动脉血流状况,同时降低血清PGF2α的含量,改善子宫的缺血状态,缓解子宫过度收缩,此外子宫穴和卵巢1穴均位于胞宫周围,具有疏通局部气血的作用[6]。诸穴相配,最终达到气血畅行、有效解除或缓解疼痛的目的,且其止痛起效快,止痛时间较持久[6]。对照组选择三阴交、关元、神阙,为针灸治疗痛经的高频穴位,其中三阴交为足太阴脾经、足厥阴肝经、足少阴肾经三条阴经的交会穴,能调理三脏功能;关元、神阙均位于任脉上,关元穴为藏精蓄血之所,具有培补元气、调节冲任的功效;神阙穴为五脏六腑之根,神元归藏之本,通过任、督、冲、带四脉而统领全身,联系脏腑。通过对以上四穴的刺激作用,可使气血充足而胞宫得养,冲任调而痛经自止。

本研究结果显示,2组主要评价指标痛经症状积分在治疗后及随访时均降低(P<0.05),治疗后治疗组低于对照组(P<0.05)。次要指标疼痛VAS,治疗组治疗后及随访时均降低(P<0.05),对照组仅在随访时降低(P<0.05),治疗组治疗后疼痛VAS低于对照组(P<0.05)。疗效改善率方面,治疗后治疗组痛经症状积分改善率高于对照组(P<0.05)。说明温经散穴位贴敷疗效明显,能明显改善痛经症状,且疗效可以维持一定时间,穴位选择上以调泌穴位更优。在随访时,2组痛经症状积分、疼痛VAS、疗效改善率比较差异无统计学意义(P>0.05)。说明虽然调泌穴位较传统穴位疗效佳,但是疗效的优势在没有持续刺激的情况下无法持久。

综上,穴位贴敷治疗原发性痛经具有较明显的效果,且疗效能维持一定的时间。在穴位选择上,调泌穴位在治疗期间对内分泌的刺激较传统穴位强,然而在后续随访中,2组组间并无明显差别。因此,调泌穴位贴敷在短时间内或是在有持续刺激的情况下对于原发性痛经的治疗效果明显优于传统穴位,临床上值得推广应用。但由于研究限制,此次研究未监测患者性激素水平,不能建立性激素水平与痛经症状之间的直观联系,从而明确调泌针法指导下的温经散穴位贴敷通过调节性激素改善痛经的具体途径,故调泌针法指导下的温经散穴位贴敷在疗效上如何维持及其详细作用机制还需研究者和临床工作者进一步跟进。