试论《晋书》列传的编纂思路

——以西晋部分为例

刘 天 宝

(南京师范大学 社会发展学院,江苏 南京 210024)

《晋书》作为唐代官修正史之一,详细记述了两晋时期的历史,正如四库馆臣所言,“特以十八家之书并亡,考晋事者舍此无由,故历代存之不废矣”[1],在诸家旧晋史都已散佚的情况下,《晋书》无疑是研究晋代历史最重要的史料之一。前人对《晋书》的研究可谓汗牛充栋,自《晋书》成书时起,就受到了历代史家的关注,其中乾嘉时期的学者对《晋书》进行的若干考校、注释性工作贡献极大[2]。近现代以来的研究在《晋书》的成书时间与原因、取材与史法、文献价值、版本流传等诸多问题上也进行了非常深入的讨论①。

然而,以历史书写为中心对《晋书》的列传编纂原则进行的研究目前尚存在一定的研究空间。因此,本文将通过逐一讨论《晋书》西晋部分列传的设置,试图探索《晋书》编纂的内在思路,希望能够由此揭示出唐代史臣在撰写晋代历史时蕴含的史学意图②。由于学力和篇幅原因,本文的讨论仅局限于《晋书》西晋史的列传部分,对帝纪、志、载记、东晋以后列传以及诸类传的编纂原则不予涉及。具体来说,即指《卷三十三·列传第三》至《卷六十四·列传第三十四》的内容。

一、西晋开国功臣传记的编纂

(一)西晋开国功臣传记的范围

《晋书》的列传部分由卷三十一开始,至卷一百结束,合计七十篇。如果仔细观察汉魏隋唐的正史,不难发现“宗王传”往往可以起到时代断限与划分的作用[3]。循着这条线索,将为我们依时代分类讨论《晋书》的列传编纂起到很大的作用。《晋书》的第一个“宗王传”部分是卷三七《宗室传》与卷三八《宣五王文六王传》,前者收入了安平献王司马孚、彭城穆王司马权、高密文献王司马泰等宗王及他们的直系后代,这些宗室或为宣帝司马懿的平辈,或为司马懿平辈兄弟的后代。后者收录的是宣帝司马懿、文帝司马昭后代中不属于帝系的诸子。总之,这两卷所收录的宗王在家族中的房支均不属于司马懿-司马昭-司马炎这一支帝系。而由于魏晋采取的是禅代方式,上层集团内部未经过大的震荡,西晋的开国功臣都同时具有魏朝公卿与晋朝功臣这两重身份,他们需要完成一个由魏入晋的身份转换[4],因此这两卷“宗王传”也就具有了划分魏晋的作用。在此之前诸卷列传收录的大臣,作为西晋开国功臣,他们身份的转换体现得更为明显。而在此之后的臣子,他们所体现的西晋臣子的形象更为鲜明。因此,我们不妨将此前的诸卷界定为开国功臣传记③,以此来指代那些在魏晋禅代过程中贡献突出且进行了身份转换的大臣。而其中,卷三一、三二两卷为《后妃传》,所以所谓开国功臣传记则由卷三三至卷三六这四卷组成。为更清晰地叙述,现将四卷结构以表1形式展现。

所谓泰始诸公,即司马炎称帝后于泰始元年(265)首批封公的异姓功臣,《晋书·武帝纪》记载名单如下:

以骠骑将军石苞为大司马,封乐陵公,车骑将军陈骞为高平公,卫将军贾充为车骑将军、鲁公,尚书令裴秀为钜鹿公,侍中荀勖为济北公,太保郑冲为太傅、寿光公,太尉王祥为太保、睢陵公,丞相何曾为太尉、朗陵公,御史大夫王沈为骠骑将军、博陵公,司空荀顗为临淮公,镇北大将军卫瓘为菑阳公。[5]52

而咸宁配享功臣,则是在咸宁元年(275)配飨于庙的大臣,《晋书·武帝纪》记载名单如下:

以故太傅郑冲、太尉荀顗、司徒石苞、司空裴秀、骠骑将军王沈、安平献王孚等及太保何曾、司空贾充、太尉陈骞、中书监荀勖、平南将军羊祜、齐王攸等皆列于铭飨。[5]65

由上可以看出,以上四卷传主除杜预、张华外,均列于泰始诸公或咸宁配飨功臣之中,是毫无疑义的开国功臣。杜预时代稍晚,在泰始咸宁论功封赏时尚未能进入政治核心圈。他曾“尚帝妹高陆公主”[5]1025,又经羊祜举荐,在灭吴的过程中以镇南大将军的身份位居众将之首,对于西晋的统一居功至伟,凭借这一功绩自然也可跻身于开国功臣之列。对于这一份名单,朱晓海先生有过一个非常详细的研究,可以参阅④。本文对两份名单背后隐含的西晋政治格局问题不拟详述,只就以下几个与本文主旨相关的问题进行讨论。

(二)西晋开国功臣传记的相关考察

首先,根据以上论述,可以发现张华并非属于开国功臣,那么他的列传为何会被设置于此呢?关于这个问题必须结合与他同传的卫瓘对比来考虑。皇太子司马衷的储位问题与司马攸事件是晋武帝时代政坛上的一个关键问题,卫瓘曾对此进行劝谏,由此与贾后结怨,导致了元康二年(291)卫瓘的被害[5]1058-1059。而张华在武帝时同羊祜、杜预合作,积极参与灭吴的筹划,在惠帝时同贾后合作,《晋书·张华传》称“华遂尽忠匡辅,弥缝补阙,虽当暗主虐后之朝,而海内晏然,华之功也”[5]1072。然而,张华的努力并未改变西晋王朝的命运,最终在永康元年(300)被赵王伦诛杀。在对待惠帝和贾后的态度上,同样乃系王室的二人做出了不同的政治抉择,却均未改变晋朝的国运与自己的身家命运,可谓殊途同归。

结合唐代修史时的具体语境,这一问题便能有更为深刻的认识。安田二郎[6]业已指出,《晋书·齐王攸传》对齐王攸过分赞扬的描写,暗含着唐太宗时代对高祖立储不当引发玄武门事变的批评,并从史料论的角度讨论了《晋书》中武帝好色形象的塑造,《晋书》应具有“唐太宗时期现代史”的性质。既然《晋书·齐王攸传》已经有这样的讽喻色彩存在,不难推知,在其他传记中必然也能体现唐代史臣的匠心独运。就以本传为例,只有将卫瓘与张华同传才能更好地体现无论是直言抗争还是和光同尘都不能弥补立储选择失败的影响,进而归纳出晋武帝失败的立储选择导致西晋灭亡这一历史命题。换言之,唐太宗时代的政治氛围造就了史传文本的面貌。徐冲在探讨中古时代的历史书写时曾提出了所谓“意识形态装置”[7]3的概念,或可借用。正如本传“史臣曰”部分所言:

进谏则伯玉居多,临危则茂先为美。遵乎险辙,理有可言:昏乱方凝,则事睽其趣;松筠无改,则死胜于生,固以赴蹈为期,而不辞乎倾覆者也。俱陷淫网,同嗟承剑,邦家殄瘁,不亦伤哉![5]1078-1079

同时,由于张华在武帝时同羊祜、杜预关于灭吴计划的合作,使得他具备了与羊祜、杜预等部分开国功臣相近的政治形象,其列传得以跻身于众多西晋的开国功臣之间也是不违背修史原则的。

这里有必要对唐太宗时代政治氛围对《晋书》书写的影响进行更为深入的阐释。《晋书》作为官修正史之一,在编纂时不可能任由史官天马行空般的按照己意去撰写,当中的若干处理都要符合唐代政府的官方话语体系。就以此处所讨论的立储问题为例,众所周知,唐太宗凭借玄武门事变登基,唐初在编纂唐代国史时对高祖时期历史进行了重构,从而形成了将玄武门事变的爆发归咎于唐高祖立储决策不当的逻辑,这种历史解释方式是为唐太宗时代的官方权力所认同的,又为唐初的史家在书写历史时所接纳,将此归纳为唐太宗时代政治氛围的一部分恐不为过。贞观年间编纂《晋书》,史官们在处理晋武帝的立储决策问题时,不可避免地要受到这种政治氛围的影响,这不仅从此处所讨论的《晋书·齐王攸传》《晋书·卫瓘张华传》可以看到,从后文所讨论的其他传记也可以看到⑤。

第二,这四卷列传本身的合传原则如何。卷三三以王祥、郑冲、何曾、石苞合传,这四人的共同点是在西晋建国以后都基本丧失了实权。王祥此前就从未积极参与司马氏的禅代进程,在西晋建国后,他被拜为太保,因年老而“希复朝见”,此后更是以睢陵公就第[5]988-989。郑冲拜为太傅,后以寿光公就第[5]992-993。何曾历任太尉、太保、司徒、太傅、太宰[5]996-997。石苞被剥夺兵权,“以公还第”,后任司徒[5]1002。如所共知,四人所担任的三公之职在东汉以后逐渐丧失实权[8],因此可以说,四人都是以丧失实权的前朝元老重臣形象出现的,地位极为优崇,但并不居于西晋建国后的政治核心圈之中,因而得以合传并作为臣传之首。

卷三四以羊祜、杜预合传,既有共筹划灭吴的原因,应该也有二人与司马氏均有姻亲关系的缘故。卷三五以陈骞、裴秀合传,二人在武帝即位后依旧握有军政实权,后来在泰始、咸宁之际,陈骞以年老致仕,裴秀则壮年去世,都退出了政治舞台,从政治轨迹来看,二人具有很大的相似度,正是如此,得以合传[5]1036-1040。卷三六以卫瓘、张华合传,前已详论,此处不再赘述。

第三,同样在泰始诸公和咸宁配飨功臣中占据一席之地,可称为西晋王朝开国功臣的王沈、荀顗、荀勖、贾充四人的列传为何不在这四卷之中。要想解答这一问题,必须去探讨四人在《晋书》中所呈现的是怎样的政治形象。王沈、荀顗、荀勖的传记均在《晋书》卷三九。王沈是凭借出卖故主高贵乡公曹髦得以为司马氏所信任,在泰始二年(266)便已去世,他作为西晋王朝开国功臣的政治功绩并不突出,再加之其子王浚在西晋末年的变局之中可谓贪乱之人,不奉晋室而是割据称雄,继而密谋僭号,从西晋王朝的角度来看,形象着实不甚光彩,因而不得进入开国功臣传记[5]1143-1149。荀顗被评价为“无质直之操,唯阿意苟合于荀勖、贾充之间”[5]1151,以此获讥于当世,荀勖所行大抵也是此类。更为关键的是,荀顗、荀勖二人为讨好武帝,依附贾充,力图巩固惠帝的太子之位,他们的形象与其说是西晋王朝的开国功臣,倒不如说更类似于专意逢迎谄谀武帝的佞幸⑥。前文已经述及唐太宗时代政治氛围对《晋书》叙事的影响,那么对于促成武帝立储决策的荀顗、荀勖等人,修史诸臣自然会在史书的书写中对他们予以贬抑,文字上的贬斥只是最表层的一种形式,在列传设置上暗藏的贬抑才更具深意,将荀顗、荀勖二人的传记排除出开国功臣传记的范围,正是这种贬抑的体现⑦。

至于贾充,《晋书·贾充传》则直指为“晋室之罪人”,不仅将其与同属于外戚的杨骏合传,以表明杨贾二氏实为八王之乱、中朝倾覆的罪魁祸首,更是在论赞中对其进行了极为严厉的批评:

贾充以谄谀陋质,刀笔常材,幸属昌辰,滥叨非据。抽戈犯顺,曾无猜惮之心;杖钺推亡,遽有知难之请,非惟魏朝之悖逆,抑亦晋室之罪人者欤!然犹身极宠光,任兼文武,存荷台衡之寄,没有从享之荣,可谓无德而禄,殃将及矣。逮乎贻厥,乃乞丐之徒,嗣恶稔之余基,纵奸邪之凶德。煽兹哲妇,索彼惟家,虽及诛夷,曷云塞责。昔当涂阙翦,公闾实肆其劳,典午分崩,南风亦尽其力,可谓”君以此始,必以此终”,信乎其然矣。[5]1182

尽管近年来多位学者对贾充的政治角色进行了再探讨,主张在研究时应祛除后世史臣强加于贾充身上的“佞幸”色彩[9-10]。但是并无争议的是,唐代史臣对贾充的态度是以谄谀之臣视之,以这种面目出现的贾充自然没有资格进入开国功臣传记。因此,王沈、荀顗、荀勖、贾充四人最终都被排除出了开国功臣传记的范围,经过了史臣的精心构建,《晋书》列传的第一部分最终呈现为这副面貌。

事实上,《晋书》的这种设置既对此前的史学传统具有继承性,又具有独特性。在汉魏六朝时代保留的正史中,自《汉书》《后汉书》《三国志》直至《南齐书》等史书都有以宗王传分割时代的特点,但很少会赐予王朝的开国功臣一个单独的范围。而《晋书》在这一方面之所以会做出如此处理,是与晋代的创业历程有关的⑧。晋代创业自司马懿至司马炎历经四代,漫长的禅代过程必然造成世系上的疏远,在司马炎时代,他不仅拥有自己创业的政治班底,还拥有诸如何曾、石苞等父祖留下的元老重臣,对新旧政治派系的制衡是一项极为复杂的政治博弈。正因如此,《晋书》在编撰时要对这些功臣是否收入开国功臣传记作出精心的考量。《晋书》以开国功臣传记的形式对大臣作出划分,既是对前史的一种继承,又是一种创新。当然,这种考量在两晋南朝的诸家旧晋书中应该已有体现,但由于这些旧晋书都已散佚,原先列传安排的次序在辑本中不得见全貌,因此需要运用史源学的方法进行分析,努力还原诸家旧晋书的编次,方能再进行更为细致的考察。

如果我们将视角继续延伸,很容易便会发现北朝系统的《魏书》并没有以宗王传分割时代的惯例,这表明南北朝在史学编纂体例上是不同的。而唐初编修的各种断代史中,由具有北朝背景的史官李百药修撰的《北齐书》、令狐德棻修撰的《周书》延续了《魏书》的体例,由来自南朝系统的史官姚思廉修撰的《梁书》《陈书》采取了《汉书》以来的惯例,这种现象的出现正是反映了南北朝时代的史学观念对唐初的影响,而唐初的史学界存在着争鸣,并未对采取哪一种体例达成共识。从这一角度上讲,唐初的史学界仍属于“后南北朝时代”[11-12]。《晋书》作为由众多史官共同编修的史书,采取的也是以宗王传划分时代的体例,这是否能为支持两晋南朝的史学传统对于唐初史学界的影响更大的观点提供分析视角呢?或许今后的研究可以从这一角度进行探讨。

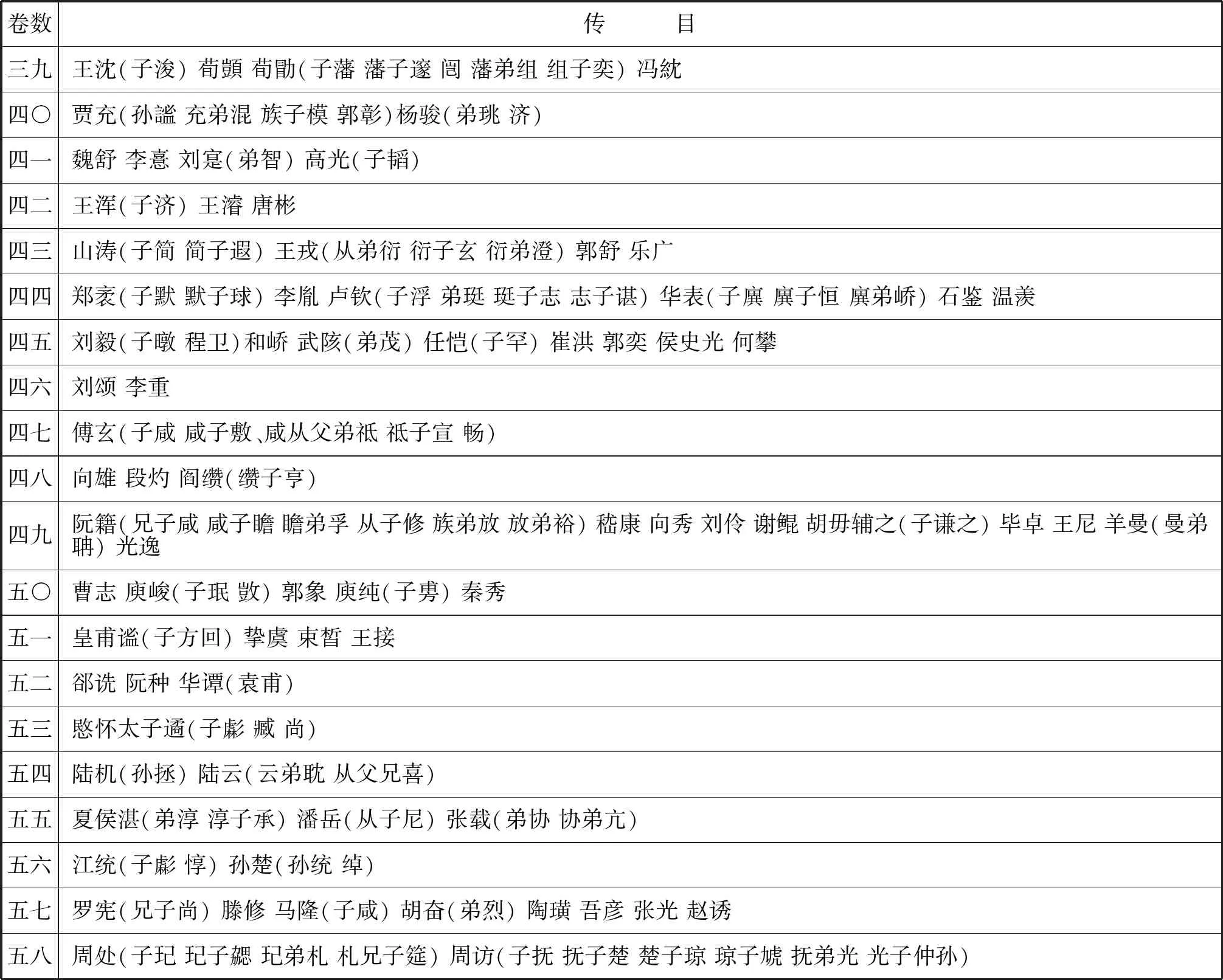

二、武惠时期诸列传的编纂

《晋书》的第二个宗王传在卷五九,收录的是汝南王司马亮、楚王司马玮、赵王司马伦、东海王司马越等八位诸侯王,也即为人所熟知的“八王之乱”中的八王。八王之乱代表着西晋朝廷政治秩序的彻底崩溃,带来的是永嘉南渡、中朝倾覆。因此,以此传为界标,构成了区分西晋时代诸列传的重要分界线。《晋书》列传的第二部分便由卷三九至卷五八的二十篇传记组成。这二十篇传记的传目如表2所示。

由于《晋书》的列传修撰成于多人之手,因而很难找到一个完全明晰的编纂原则。但大体说来,以卷五三、卷五六为分界线,可以将本部分列传分为三个阶段。第一阶段的诸传主主要为活动于武帝时代的各类人物,第二阶段的卷五三、五四、五五主要活动于惠帝元康(291-299)年间,而在此之后的卷五六、五七、五八则主要收录了一些武惠两朝游离于政坛之外,不便于列入其他传记的士人、武将,带有明显的收尾性质。下文将对这些列传进行分析,并就相关的一些问题展开讨论。

(一)武帝时代列传的编纂

卷三九、四十的合传原则如上文所述,主要是依附于武帝的佞幸,其中卷四十的贾充、杨骏还具有外戚的身份。卷四一将几位清廉之士合传,卷四二将参与灭吴的几位将领合传,卷四三和卷四九收录诸人均为浸染玄风的清谈名士,但区别在于前者尚能在一定程度上留心于政务,而后者则彻底蔑弃名教、投身于自然。除此之外的卷四四至四八、卷五十所收录的都是武帝时代在中央政坛上有所作为的大臣,具体说来,卷四四以谦退之士为主,卷四五记载的都是一些直言进谏之士,他们对晋武帝以及依附于晋武帝的势力都提出了反对意见。而卷四六以刘颂、李重合传,这两人同前卷众人一样皆謇謇于王事,多次就政事提出谏言,但他们支持武帝的立储决策,崇重惠帝地位,因而未与前卷众人合传⑨。卷四七为北地傅氏家族传,卷四八所收三人都曾为长官或故主料理身后之事,卷五十都是因卷入齐王攸事件被废黜的大臣。而随后的两卷着眼于政治的边缘地带,卷五一都是西晋时期在经学、史学做出了杰出贡献的学者,卷五二是在秀孝策中切中时弊、在地方政绩卓越的干臣。

表2 武惠时代诸列传传目

总的来说,清廉、谦退、玄风、二重君臣关系,这些都是在晋代非常鲜明的现象,《晋书》的编撰史臣正是对这一时期的时代特征有着深刻的把握,才会选择出这几个标准来对西晋时代的众多大臣作出分类。而有关齐王攸事件、惠帝储位问题,这些问题在唐太宗时代不仅是历史,更是能够勾联起现实政治事件的问题,卷四五、四六、五十这三卷的设置无形中体现了唐初政治氛围的影响。

虽然目前尚无力勾勒出一条非常清晰的线索去解释这些列传的设置顺序,但是可以看出的是,这些列传大体以时代顺序为先后,位置靠前的列传所收诸人的平均时代比靠后放置的列传要早。这样一来,以时代先后为顺序和以类相从便成为理解《晋书》列传编纂的重要线索。当然,这种描述只是一个笼统的概括,具体到每个人身上是不完全适用的,如卷四九所收的谢鲲等名士明显比卷五〇的秦秀时代要晚,或许从以类相从和以时间为顺序这两个标准的优先性可以予以解释。同时,晋书《孝友传》被放置于《忠义传》之前可能暗含着六朝时人的忠孝先后观[13],那么谦退、进谏、二重君臣关系、玄风这些概念的放置顺序上有无类似的深意,有待另文探讨。

此外,卷四七的设置也值得关注。卷四七以傅玄为卷首,包含其子孙后裔,是典型的北地傅氏家族传。众所周知,《晋书》以及南朝诸史的列传中存在着大量历数子孙世系、宛如家传的传记,这与两晋南朝门阀政治兴盛有着密切关系。然而,如果仔细考察《晋书》中以某一个特定士族而编排的列传,会发现这样的家族传基本都存在于东晋部分⑩,在西晋部分以家族传形式出现的只有卷四七《傅玄传》与卷五四《陆机陆云传》,那么《晋书》为何要为他们特地开设家族传呢?

关于《陆机陆云传》,将在下文进行讨论,这里只就《傅玄传》做一番申述。聂溦萌曾就《晋书》东晋部分的史源问题进行过探讨,她指出:唐修《晋书》东晋部分的家族传集中于中期,这与臧荣绪《晋书》在撰写这一部分时以列有众多家族录的何法盛《晋中兴书》为主要参考资料有关。而臧荣绪《晋书》的西晋和东晋前期部分以王隐《晋书》为基础修撰,因而唐修《晋书》的这一部分家族传数量很少[14]。她的观点为这一问题提供了一种思路,然而,由于王隐《晋书》和臧荣绪《晋书》都已散佚,从今天的辑本中,我们已不得见两书的原貌,无从判断王、臧二家在傅玄家族的列传上是否实行与唐修《晋书》相同的处理。因此,本文试图从另一条线索对这一问题做一探索。

众所周知,魏晋南北朝时期家传、谱牒之学盛行,具体说来,魏晋时期家传盛行,南朝谱牒盛行,这些家传、谱牒在隋唐时代还有大量存世[15]。在家传方面,章宗源对《隋书·经籍志》进行考证后补充了若干家传,其中有傅玄侄孙傅畅撰《裴氏家记》[16]5031。在谱牒方面,《隋书·经籍志》中记载尚存的谱牒若干家,其中有梁代傅昭撰《百家谱》十五卷[17]989。傅昭乃傅玄子傅咸七世孙,《梁书》卷二六有传,称其“博极古今,尤善人物,魏晋以来,官宦簿伐,姻通内外,举而论之,无所遗失”[18]。傅昭既然精通谱牒之学,为百家作谱,可以推测《百家谱》中必然有北地傅氏,且非常详细,《隋书·经籍志》还记有《北地傅氏谱》一卷,应是北地傅氏的简要世系记载[17]989。以上可以说明北地傅氏世传家传、谱牒之学,同时考虑到傅玄等留下的文集,这一家族当保存了相当多的文献资料[19]。由于唐修《晋书》成书时间很短,必然大量沿袭前史体例,那么在为傅玄一族作传时,很有可能对北地傅氏保存的资料广为吸收,因而《晋书》中对傅氏家族的记载非常详细。

这一推测在傅玄家族列传的具体撰写中也可见一端倪,观卷四七整卷记载,大篇幅地收录了傅玄、傅咸、傅祗等人的言谈评论、文章奏议,如果没有相当程度的文献来源是无法实现的。同时,在傅咸、傅祗等人的列传中,对北地傅氏诸人在西晋中后期历次政治动荡中的选择进行了详细记载,从这些记载中反映的隐微心思,是借助传记书写而为北地傅氏成员不光彩的政治选择寻求正当解释。以傅祗为例,根据本传刻画的形象,他看似依附于杨骏,却始终对杨骏尽心规劝,其政治选择,并非刻意党附杨骏谋求政治利益,只是恪守为臣者本分、尽忠于晋室而已。这种记载的史源很可能便是来自魏晋时期盛行的私家编撰的杂传。根据章宗源的搜括,《北堂书钞》《初学记》等唐代类书中保存了《傅咸别传》《傅宣别传》等别传的部分佚文[16]5030,未见于此的数量也应不少,这些都从一个侧面说明:史料的丰富为北地傅氏拥有家族传提供了现实条件上的可能,对北地傅氏家族传的设置起到了推动作用。

由此可知,《晋书》对这一列传的处理并非无源之水,而是有着史学背景的,唐初的史学在相当程度上依旧继承了两晋南朝以来的史学传统。

(二)西晋中后期诸列传的编纂

卷五三是愍怀太子司马遹的列传,由于愍怀太子之死导致了八王之乱的彻底爆发,太康、元康年间各种政治平衡的完全崩塌[20],本传以极其惨烈的笔调、带有揄扬的情绪去塑造愍怀太子的形象是有必要的。同时,愍怀太子的悲剧是与晋惠帝的庸懦无能,在立储问题上任由贾后等人摆布有关,这与武帝在立储问题上的一意孤行恰好形成鲜明的对比。前文已反复论证,《晋书》在涉及立储问题时往往受到了唐太宗时代政治氛围的影响,从书写上予以了一定的技术性处理,因此,在列传的书写上自然有必要崇重愍怀太子的重要性与悲剧色彩,也就不难理解了。愍怀太子的传记象征着西晋历史平稳发展的归结点,在此之后设置的几篇传记都是在书写王朝崩溃前的尾声了。

《晋书》卷五四、五五这两篇列传的传主主要活动时代处在贾后执政的元康年间。卷五四为陆机、陆云的家族传,卷五五收录了夏侯湛、潘岳、张载等活跃于元康年间的中朝名士,考虑到当时有所谓“二陆入洛,三张减价”[5]1525的说法,形容陆机陆云入洛使得中朝名士相形失色,这两篇传记构成先后顺序也是非常合适的设计。

这里有必要对卷五四的处理略作讨论,此卷专叙陆机陆云兄弟,近似于吴郡陆氏的家族传。《晋书》之所以做出如此处理,应是因为本传的论赞部分为唐太宗御撰。《晋书》当中宣帝、武帝、陆机陆云、王羲之的传记均为唐太宗御撰,这从“制曰”的形式可以做出判断[21]。事实上,卷八十《王羲之传》也是采取这种形式书写,以王羲之为传主,之后附列大量子孙与友人许迈,与卷五四采取的形式相吻合,从中也可体现皇帝权力对史书编纂的影响。

最后对卷五六至五八这三篇传记作一阐述。卷五六记载的江统、孙楚二人均在西晋政权中仕途不畅,前者的时代贯穿整个西晋,后者的时代则主要集中于武帝时。卷五七收录的若干人颇为驳杂,罗宪、滕修、陶璜、吾彦是自吴蜀归附的武将,马隆、胡奋是武帝时代在边境作战表现突出的将领,张光、赵诱活动的年代为八王之乱后期至永嘉(307-312)、建兴(313-316)年间。以上几人除了都身为武将之外,无论是年代还是事迹均无统一的标准,应该是对西晋时代一批不便于列入之前传记的武将的汇总,带有明显的收尾补遗特点。卷五八是周处、周访的传记,本传所记诸人除周处外,基本均属于永嘉南渡直至东晋前中期的人物,或仅由于卷首的周处时代很早,因此这一传记得以列于西晋部分的最后。

西晋部分的主要列传至此便告一段落。随后的卷五九为八王传,代表着西晋政权的崩溃。卷六十至六三是两晋之际的死难志士和地方军阀,大致以时代先后排序。经过卷六四这一篇叙述武帝、元帝、简文帝诸子的宗王传之后,以卷六五《王导传》为始,便正式展开了东晋部分的列传,此后的内容不在本文讨论的范围之内。

三、结语

本文以列传的设置原则为中心,讨论了《晋书》在西晋部分列传的编纂思路。《晋书》在宗王传之间单独编排西晋的开国功臣,这既是对汉魏六朝历史编纂传统的继承,又具有在考察晋代历史特殊性后的创新。《晋书》对西晋其他列传的编排基本秉持“年代”和“事类”两个指标,而对一些特定列传的处理又反映了唐太宗时代政治氛围的影响,这与《晋书》官修的性质有关。

由于《晋书》修撰的年代距离晋代相距已远,其中难免掺杂着唐人的思想成分。同时,官修性质的编撰会进行各种精心设计,以便于塑造在当时权力话语下的典范历史,这些设计必然会遮蔽掉晋代历史的许多隐微之处,因此试图透过文本去探寻书写时的具体语境,找寻各种编排所反映的修史意图,就是本文撰写的大致思路。近年来,史料批判、历史书写的研究在中古史领域可谓方兴未艾[22],如果我们重新去探讨那些为人所熟知的史传文本的编纂原则,或许从中可以挖掘出一些新的研究命题。

当然,仅仅着眼于唐修《晋书》进行研究是远远不够的,诸家旧晋书同样值得关注。一方面,唐修《晋书》的许多处理必然在诸家旧晋书中已经出现,文后注释中所举王隐《晋书》对荀勖所持的贬抑态度便是一个例子,如果我们将其他旧晋书对荀勖的记载也纳入研究的视野,还会发现类似的形象[23]。另一方面,唐修《晋书》虽以臧荣绪《晋书》为蓝本撰写,但唐代史臣显然也是进行了一番考量,清代学者钱大昕就曾指出,臧荣绪《晋书》无刘伶、毕卓传,而《晋书》增添了二人的传记[24]。唐修《晋书》与诸家旧晋书在历史书写方面究竟有何异同之处,这些异同之处又该如何解释,是文献环境的差异影响了史家的撰写,还是政治环境的不同改变了史家笔下的历史面貌,如果能够针对若干具体列传进行史源学上的细致讨论,相信可以为这一论题提供很多思路,而晋代历史的许多侧面也必然会随着这些讨论得到更为丰富的呈现。

注 释:

① 民国以来的研究成果可谓汗牛充栋,例如:周一良《〈晋书〉札记》,收入氏著《魏晋南北朝史札记》,北京:中华书局,1985年,第45-121页。李培栋《〈晋书〉研究(上)》,《上海师范大学学报(哲学社会科学版)》1984年第2期,第62-70页;《〈晋书〉研究(下)》,《上海师范大学学报(哲学社会科学版)》1984年第3期,第85-91页。赵俊《唐修〈晋书〉时间考》,《史学史研究》1984年第3期,第12页、26-27页。朱大渭《〈晋书〉的评价与研究》,《史学史研究》2000年第4期,第44-52页。聂溦萌《〈晋书〉版本演化考》,《文史》2013年第3辑,第49-83页。唐星《唐修〈晋书〉编撰考》,《唐研究》第二十五卷,北京大学出版社,2020年,第115-146页。

② 在这一方面的研究中,聂溦萌《晋唐间的晋史编纂——由唐修〈晋书〉的回溯》(《中华文史论丛》2016年第2期,第47-70页)对《晋书》东晋部分的列传编纂原则进行了分析,条理精当。

③ 这一概念的提出受徐冲“开国群雄传”的启发,见徐冲《“汉魏革命再研究”:君臣关系与历史书写》,北京大学2008年博士论文,第99-114页。

④ 朱晓海《西晋佐命功臣铭飨表微》,《台大中文学报》第12期,2000年,转引自仇鹿鸣《魏晋之际的政治权力与家族网络》,上海古籍出版社,2017年,第185页。

⑤ 日本学者津田资久认为陈寿对《三国志·曹植传》的编纂是受到了司马炎与司马攸之争的影响,其说对此提供了另一层面的参考,参氏著《曹魏至親諸王考—『魏志』陳思王植伝の再検討を中心として》,《史朋》第38号,2005年。《〈三国志·曹植传〉再考》,《中国中古史研究(第一卷)》,中华书局,2011年,第73-81页。关于唐代国史对唐高祖朝历史的重构,请参仇鹿鸣《隐没与改篡:〈旧唐书〉唐开国纪事表微》,《唐研究》第二十五卷,北京大学出版社,第147-172页。

⑥ 对于荀顗、荀勖在促成晋武帝立储决策过程中所起的作用,东晋南朝史臣有不同的观点,干宝认为这一过程中荀顗为主,王隐、孙盛则认为荀勖为主,刘孝标更认为“荀顗清雅,性不阿谀。校之二说,则孙盛为得也”。可参余嘉锡《世说新语笺疏》中之上《方正第五》,中华书局,1983年,第289页。但无论如何,在唐修《晋书》的记载中,荀顗、荀勖均促成立储之事,这说明在唐代史臣心中,荀顗、荀勖均以佞幸的面貌呈现。

⑦ 事实上,这种贬抑的态度在两晋南朝便已出现,《世说新语·方正第五》注引王隐《晋书》记载“勖性佞媚,誉太子,出齐王。当时私议:损国害民,孙刘之匹也。后世若有良史,当著《佞幸传》”。见余嘉锡《世说新语笺疏》,第294页。

⑧ 《三国志》也以宗王传分割曹操创业功臣与曹丕之后的大臣,但汉魏禅代毕竟仅经历一代,形势远不及晋初微妙。对此,可参曲柄睿《〈三国志〉列传编纂的内在理路》(《魏晋南北朝隋唐史资料》第36辑,武汉大学出版社,2017年,第28-47页)和《〈三国志·魏书〉史论与人物合传》(《史学史研究》2018年第4期,第1-9页)两文。

⑨ 刘颂支持司马衷储位的记载在《晋书》卷五〇《庾纯传附庾旉传》。李重曾任太子舍人,对司马衷的储位自然也是支持的,见《晋书》卷四六《李重传》。